Целебные свойства воздуха лесов, гор, альпийских лугов, моря человечеству известны давно. Еще древнегреческий врач Гиппократ заметил, что горный и морской воздух действуют на человека благотворно, исцеляя от многих болезней. Природу благоприятного воздействия такого воздуха открыли ученые И. Эльстер и Г. Гейтель. Они установили, что целебными свойствами обладают ионы газов воздуха - аэроионы, как их позднее назвал А. Чижевский. Ионизация воздуха происходит под влиянием радиоактивного излучения почвы и воды, ультрафиолетового излучения Солнца, космических лучей, электрических разрядов в атмосфере (молний, разрядов на вершинах гор, иглах хвойных деревьев и т.д.), а также при дроблении воды и ее распылении при шторме, дожде, у водопадов. Аэроионы имеют отрицательный или положительный заряд. Отрицательные аэроионы представлены кислородом, который легко захватывает извне свободные электроны. Положительные аэроионы - углекислым газом и азотом, если они лишаются одного из электронов. Отрицательные и положительные аэроионы действуют на организм человека и животных неодинаково. Чижевский в своих опытах выяснил, что отрицательные аэроионы продлевают жизнь, а положительные, наоборот, сокращают жизнь. Но еще пагубнее влиял на животных воздух, лишенный всех аэроионов. Воздух с избытком аэроионов кислорода стабилизирует артериальное давление, делает дыхание более глубоким, повышает аппетит и улучшает пищеварение. Аэроионы влияют на физико-химические свойства крови: скорость оседания эритроцитов, концентрацию сахара и холестерина. В хвойном лесу в солнечный день количество аэроионов достигает 10 тыс. в 1 см3 воздуха, в горах до 20 тыс., у водопадов - до 100 тыс. Построив дома, человек практически лишил себя возможности дышать ионизированным воздухом. В жилом помещении количество отрицательных аэроионов не превышает 100...200 см3. В служебных помещениях в конце рабочего дня количество отрицательных аэроионов падает до 25...50 в см3. Отрицательные аэроионы практически отсутствуют вблизи телевизоров, мониторов, оргтехники, в помещениях с кондиционерами и приточной вентиляцией. В таких помещениях в основном присутствуют положительные аэроионы, оказывающие на человека негативное влияние. Практически во всех типах ионизаторов используется эффлювиальный способ ионизации воздуха. Он заключается в следующем. Если на острие иглы подать высокое напряжение («минус» на иглу, а «плюс» - на землю), то с острия будут «стекать» электроны («эффлювий» - по-гречески «истечение»). Движущиеся электроны на своем пути «прилипают» к молекулам кислорода, образуя отрицательные аэроионы. А. Чижевский выработал ряд требований к ионизаторам воздуха, особо важно, чтобы ионизатор не вырабатывал озона и азотистых соединений. Так как озон и диоксиды азота являются сильными окислителями. Радиолюбители конструируют «люстры Чижевского», в которых используется эффлювиальный способ ионизации. Но так как любительские конструкции сильно отличаются от той конструкции, которую предложил Чижевский, то либо низка эффективность аэроионизаторов, либо они вырабатывают озон и окислы азота. Так, большинство конструкций, представляет высоковольтный блок на базе доработанного выходного строчного трансформатора телевизионного приемника с умножением напряжения. Конструкции излучателя электронов должного внимания не уделяется. Приборов для измерения количества аэроионов в 1 см3 воздуха пока нет. Такие конструкции хорошо выполняют функции очистки воздуха, но как аэроионизаторы - малоэффективны, поскольку необходимая для человека концентрация аэроионов создается в них на малом расстоянии -в зоне образования озона. Но существуют конструкции, позволяющие генерировать отрицательные аэроионы без высокого напряжения, за счет баллоэффекта (распыления воды). Это так называемые гидроионизаторы. Существуют механические и электронные гидроионизаторы. Распыление воды производится с помощью ультразвуковых колебаний пьезоэлектрической вогнутой пластины, помещенной на дне емкости. Электрическая схема генератора ультразвуковых колебаний показана на рис.1.

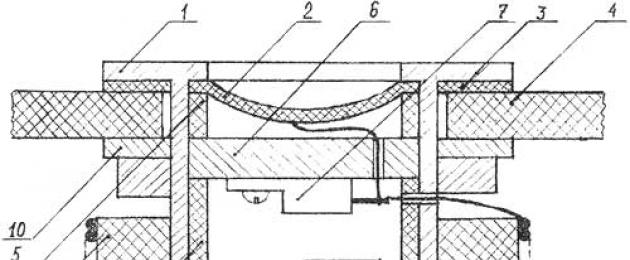

На элементах DD1.1-DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов на частоту 1,8...2,0 МГц. Микросхема DD1 типа 74АС04 на комплементарных полевых транзисторах со структурой металл-окисел-полупроводник, являющаяся вариантом широко распространенной серии транзисторно-транзисторной логики SN74, позволила получить крутые фронты импульсов, малый ток потребления, небольшие номиналы частотно-задающих элементов по сравнению с генератором, выполненном на микросхеме SN7404 (К155ЛН1). Элемент DD1.4 - буферный. С выхода DD1.4 импульсы поступают на дифференцирующую цепь C5R3. Изменяя постоянную времени RC-цепи с помощью подстроечного резистора R3, можно менять длительность импульсов на выходе элементов DD1.5, DD1.6, следовательно, будет меняться скважность импульсов от 0 до 2. Таким образом, регулируется мощность, подаваемая на пьезоизлучатель BQ1, и количество генерируемых отрицательных аэроионов. Так как порог открывания мощного MOSFET-транзистора VT1 около 5 В, и для быстрого открытия и закрытия транзистора нужны значительные токи, необходимо использовать усилитель. В качестве него применена микросхема DA2 IRF7105, состоящая из двух полевых транзисторов: n-канального и р-канального. Характеристики n-канального транзистора: ток стока 3,5 А, рассеиваемая мощность 2,0 Вт. Характеристики р-канального транзистора: ток стока 2,5 А, рассеиваемая мощность 2,0 Вт. Такой величины тока, при напряжении питания DA2 12 В, вполне достаточно, чтобы быстро перезаряжать входную емкость MOSFET-транзистора. При низком логическом уровне на выходе DD1.5, DD1.6 открывается р-канальный транзистор в DA2. При этом на затвор транзистора VT1 через резистор R5 подается +12 В, и транзистор VT1 открывается. При высоком логическом уровне на выходе DD1.5, DD1.6 открывается n-ка-нальный транзистор в DA2. В этом случае затвор транзистора VT1 через резистор R5 соединяется с общим выводом источника питания, и транзистор VT1 закрывается. При закрытом MOSFET-транзисторе заряжается статическая емкость пьезоэлемента BQ1 через индуктивность L1. При открытом транзисторе VT1 статическая емкость пьезоэлемента BQ1 разряжается. При этом пьезоэлемент испытывает деформацию. Колебания пьезоэлемента с ультразвуковой частотой создают в жидкости продольные упругие волны. При расположении пьезоэлемента на дне емкости и заполнении ее водой на уровень, равный фокусному размеру пьезоэлемента, с поверхности воды будет подниматься небольшой фонтан, сопровождающийся туманом - мелкодисперсными каплями воды. Эти капли воды являются носителями отрицательных аэроионов. В конструкции (рис.2) использован излучатель вогнутой формы диаметром 30 мм и фокусным расстоянием 70 мм из пьезокерамики ЦТС на частоту 1,8...2,0 МГц. В корпус из латуни 1 вклеен с помощью токопроводящего клея пьезоэлемент 2. Снизу он дополнительно прижат капролоновым кольцом 5. Корпус закреплен на дне емкости 4 с помощью латунного кольца 10 и уплотнительного резинового кольца 3. Снизу к кольцу 5 прижата капролоновой втулкой 11 массивная латунная шайба 6, служащая радиатором для транзистора 7. В шайбе имеется отверстие для проводника, соединяющего пьезоэлемент со стоком транзистора. MOSFET-транзистор закреплен на радиаторе через изолирующую прокладку. Плата с радиоэлементами 8 прижата снизу капролоновым кольцом 13. В нижней части корпуса 1, на его внешней стороне, расположена катушка индуктивности 1 2 (L1 по схеме), намотанная на каркасе из диэлектрика. Питание от выпрямителя подается по двухжильному экранированному кабелю 14 через центральное отверстие в крышке 15 корпуса 1.

Настройка электронной схемы заключается в следующем. В первую очередь, отдельно от силового транзистора настраивают генератор на частоту параллельного резонанса пьезоэлемента BQ1 с помощью резистора R2. Резистором R3 устанавливают на выходе DA2 минимальную длительность импульсов. Затем устанавливают плату в корпус и производят все соединения. В емкость с установленным корпусом наливают отстоянную воду. Уровень наполнения емкости - не выше фокусного расстояния пьезоэлемента. Подают напряжение на схему от источника с ограничением по току. Контролируя напряжение осциллографом в точке соединения L1, стока транзистора VT1 и пьезоэлемента BQ1, путем увеличения мощности резистором R3 добиваются размаха сигнала 120 В от пика до пика. Подстройкой частоты резистором R2 добиваются минимума потребления тока от источника +48 В. Как правило, при этом наблюдается образование наибольшего количества отрицательных аэроионов. Конструкция печатной платы. Радиоэлементы установлены на круглой печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Монтаж произведен с обеих сторон платы. Микросхемы DD1 и DA2 в SMD-исполнении. Постоянные резисторы типоразмера 1206, можно установить вертикально резисторы типа С2-23 мощностью 0,062 Вт. Подстроечные резисторы R2, R3 типа СПЗ-19а. Постоянные конденсаторы керамические типоразмера 1206. Электролитические конденсаторы фирмы HITANO серии ЕСА. Диод VD1 любой импульсный типа КД522. MOSFET-транзистор VT1 типа IRF630S, IRF730S в корпусе D2-PACK или аналогичный, n-канальный. Катушка L1 содержит 15 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм.

По материалам журнала Радіоаматор

Наличием в воздухе легких отрицательно заряженных ионов объясняются целебные свойства высокогорного воздуха. Восполнить недостаток отрицательных ионов предназначены так называемые “люстры Чижевского". Конструкций люстр и блоков питания для получения высокого напряжения разработано очень много . Но существуют устройства, позволяющие генерировать отрицательные ионы без получения высокого напряжения, за счет баллоэффекта (распыления воды). Это так называемые гидроионизаторы.

Вниманию читателей предлагается гидроионизатор, производящий распыление с помощью ультразвука. На элементах DD1.1 ...DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов частотой около 1,8 МГц. Далее импульсы дифференцируются цепочкой

C3-R3-R4. Проинвертированные на элементах DD1.5, DD1.6 импульсы через инвертирующий буфер на 6 соединенных параллельно элементах DD2 поступают на затвор мощного МОП-транзистора с низким пороговым уровнем открывания. Он коммутирует первичную обмотку трансформатора TV1. С увеличенных по напряжению импульсов на вторичной обмотке с помощью индуктивности L1 и емкости пьезоэлемента BQ1 выделяется первая гармоника, которая и прикладывается к обкладкам излучающего элемента BQ1 Чтобы в процессе работы магнитопровод трансформатора TV1 не входил в насыщение под

действием однополярных импульсов, используется размагничивающая обмотка I, которая через диод Шотки VD1 позволяет току обратного направления произвести размагничивание сердечника, намагниченного в предыдущем такте, когда VT1 был открыт. Питание микросхем DD1, DD2 осуществляется через интегральный стабилизатор DA1.

Пьезоэлемент, колеблющийся с ультразвуковой частотой, создает в воде волны сжатия и растяжения. Если элемент вогнутой формы с фокусным расстоянием в несколько сантиметров расположить на дне сосуда, то с поверхности воды будет подниматься небольшой фонтан, сопровождающийся туманом - мелкодисперсными каплями воды, являющимися носителями отрицательных ионов.

Настройка электронной схемы заключается в следующем. Не подключая резистор R5 к затвору транзистора VT1, сначала настраивают с помощью резистора R2 генератор на элементах DD1.1...DD1.3 на частоту параллельного резонанса пьезоэлемента BQ1, которую предварительно измеряют. С помощью резистора R4 устанавливают на выходе DD2 минимальную длительность импульсов.

Расположив пьезоэлемент на дне емкости и наполнив ее водой приблизительно на 7 см выше излучателя, соединяют BQ1 с помощью коаксиального кабеля со схемой, восстанавливают соединение R5 с затвором VT1 и подают напряжение питания от источника с ограничением по току. Контролируя осциллографом напряжение на стоке VT1, подбором резистора R5 в пределах 1 ...10 Ом добиваются ограничения амплитуды выброса напряжения (меньше допустимого сток-исток применяемого транзистора). Необходимо заметить, что амплитуда выброса зависит от качества намотки трансформатора, т.е. его индуктивности рассеяния.

Контролируя напряжение осциллографом в точке соединения L1 и BQ1, путем сжатия-растяжения витков L1 добиваются формы напряжения, наиболее приближенной к синусоидальной. При этом, при необходимости, подстраивают R2 по минимуму потребляемого тока.

Окончательный этап настройки заключается в достижении максимальной мощности генератора ультразвука и, соответственно, генерировании наибольшего количества отрицательных ионов в виде водяного тумана. Для этого, контролируя напряжение осциллографом на BQ1, увеличивают длительность импульсов с помощью R4. При этом необходимо следить за температурой нагрева транзистора VT1. Настройку можно считать окончательной, если достигнуто напряжение 35...45 В и ток потребления не более 4 А.

При окончательной настройке, как правило, требуется подстройка резистора R2 и индуктивности L1. Основное требование при окончательной настройке - не допустить перегрева транзистора.

где V 3B - скорость звука в

пьезокерамике (для ЦТС-23, V 3B =3,35-10 3 м/с); t - толщина диска.

Частота параллельного резонанса

Детали. Микросхемы DD1, DD2 - быстродействующие КМОП, IN74AC04 (НПО “Интеграл”, г.Минск) или МС74АС04 ф.Motorola. Интегральный стабилизатор - любой на 5 В. Диод Шотки 1 N5822 заменим на иной с параметрами, не хуже чем у указанного. МОП-транзистор с низким пороговым напряжением можно заменить на аналог производства НПО “Интеграл”. Постоянные резисторы - МЛТ-0,125, R4 - СПЗ-19, конденсаторы - любые керамические. Трансформатор TV1 намотан на трех склеенных вместе кольцах 50ВН размерами К20х10х5. Первичная обмотка состоит из 4x4 витков сложенного втрое провода ПЭВ-2 ф 0,3 мм (обмотки I и II). Обмотка III состоит из 12 витков провода ПЭВ-2 ф 0,3 мм. Провода слегка скручивают и плотно наматывают на сердечник, скрепляя витки клеем “Момент”. Катушка L1 имеет 5 витков провода ПЭВ-2 00,8 мм, намотанных на оправке 08 мм с шагом 1 мм.

Пьезоэлемент из пьезокерамики - типа ЦТС на частоту 1,8...2,0 МГц, выпускаемый заводом “Аврора” (г.Волгоград). Аналогичный излучатель вогнутой формы с фокусным расстоянием 70 мм и 030 мм выпускается в г.Ростове. Если не удастся приобрести указанный пьезоэлемент, можно применить плоский пьезоэлемент из керамики ЦТС или титаната бария, прикрепив к нему фокусирующую линзу из оргстекла, как описано в . Но при этом эффективность образования отрицательных ионов будет ниже.

Частоту последовательного резонанса можно определить по формуле

где С - динамическая емкость, Ф;

Со - параллельная емкость, Ф.

Коаксиальный кабель, соединяющий ультразвуковой генератор с излучателем - 75-омный, длиной не более 2 м. Ультразвуковой генератор без транзистора VT1 размещен на двусторонней плате. Фольга со стороны установки элементов служит общим проводом. Транзистор VT1 через изолирующую прокладку закреплен на радиаторе с вентилятором (от процессора компьютера). Генератор можно запитать от источника питания IBM-компьютера.

Правильно настроенный гидроионизатор потребляет ток не более 4 А и выбрасывает фонтанчик на высоту около 30 см с характерным шипением, создавая водяной туман. Чтобы усилить эффект генерации отрицательных ионов, можно дополнительно использовать высоковольтный генератор (около 3 кВ). “Минус” генератора подключается к BQ1, а “плюс” закрепляется на высоте 1,5...2 м от излучателя. Этим создается дополнительное поле, направляющее поток ионов.

В воду можно добавить различные ароматизаторы, при этом параллельно будет осуществляться аромотерапия. Если подсвечивать фонтан ультраяркими светодиодами красного, зеленого и белого цветов, на каплях воды создаются различные цветовые блики. В гидроионизаторе желательно использовать отстоявшуюся воду с наименьшим количеством растворенного газа. В противном случае никакого эффекта распыления воды не будет.

Литература

1 .П.Калинкин. Ионизатор. - Радиолюбитель, 2001 г, N2, С.20.

2.Иванов Б. “Люстра Чижевского” - своими руками. - Радио, 1997, N1, С36.

3.Бирюков С. “Люстра Чижевского” - своими руками. - Радио, 1997, N2, С34.

4.Демонстрационная ультразвуковая установка. - Радио, 2003, N9, С.7.

Думал, в какой раздел лучше поместить этот пост, выбрал "Вентиляция и кондиционирование", т.к. вопрос связан с созданием климата в помещении. Если не по адресу, прошу модераторов переместить данный топик в нужный раздел.

Хочу заиметь прибор "Гидроионизатор Микулина ИМ-5".

Купить наверное его теперь невозможно, если только с рук. Может есть его современные аналоги? Или попытаться сделать самому.

Я немного поизучал вопрос о его внутреннем устройстве, но до конца так и не понял, какой должна быть конструкция. Информация в Сети противоречивая.

Существует похожий прибор Микулина, в котором эффект ионизации достигается за счет распыления скоростной водяной струи. Прибор устроен просто: нагнетающий насосик, фильеры, отражатель, дефлегматор, вентилятор и вода - по замкнутому контуру.

Я так понимаю, что «нагнетающий насосик» это циркуляционный насос для нагнетания воды, которая пройдя через фильеры, увеличивает свою скорость, разбивается об отражатель, в результате образуется так называемая «водяная пыль». Воздух из помещения засасывается вентилятором и пройдя через водяную пыль увлажняется, очищается, ионизируется и возвращается обратно в помещение.

Не совсем понятно, для чего нужен дефлегматор. Вообще дефлегматор в моем понимании это устройство для конденсации паров. В данном случае что может являться паром - воздух, водяная пыль и для чего нужна конденсация? написано о неком «улавливающем устройстве»:

Срывающийся вместе с жидкостью с кромок лопаток воздух подхватывает средние и легкие аэрогидроионы и во взвешенном состоянии выносит их через выходные патрубки в атмосферу.

Крупные аэрогидроионы отделяются от воздуха улавливающим устройством и, вернувшись в основную массу жидкости, ионизирует ее, многократно увеличивая последующий эффект ионизации воздуха и содержания в нем аэроионов.

Может быть дефлегматор и есть то самое улавливающее устройство?

пишут:

Причем устроен очень просто, без всякой электроники. Состоит из двух частей.

Нижняя часть представляет собой стеклянную емкость, в которую наливается кипяченая или дистиллированная вода, а в верхняя часть состоит из корпуса в котором установлен эл.двигатель, на ось которого надета крыльчатка. Когда прибор закрыт, то крыльчатка опускается на треть в воду и при вращении разбрызгивает её, превращаяя в водяную пыль.

В корпусе имеются входное и выходное отверстия.

Воздух из помещения засасывается вентилятором и пройдя через водяную пыль увлажняется, очищается, ионизируется и возвращается обратно в помещение.

Т.е. в описании нет нагнетающего насоса, фильер, отражателя и дефлегматора. Значит, можно предположить, что роль насоса, выполняет вентилятор, погруженный на треть в воду. Это косвенно подтверждается и вот :

Срываясь под воздействием центробежных сил с кромки крыльчатки, являющейся одновременно вентилятором, подсасывающим через щели воздух из окружающей среды, жидкость попадает на распылительные лопатки, с которых многократно распыляется. В момент распыления молекулы жидкости приобретают электрический заряд.

Видимо, фильеры и отражатель не нужны потому, что мощность вентилятора (350 Вт) достаточна для создания «водяной пыли». Но почему нет дефлегматора?

На странице по последней ссылке есть фото прибора:

На верхнем левом рисунке я так понимаю лайт-версия прибора Микулина, предназначенная для домашнего использования. На верхнем правом – прибор для метро. На среднем показаны детали прибора. Стеклянная колба это видимо дефлегматор, большие кольца – фильеры, хотя может и прокладки. Слева от колбы патрубки для циркуляционного насоса.

Наверняка на среднем фото показаны детали ионизатора для метро, а не «домашнего» ионизатора, т.к. вряд ли в домашний прибор, изображенный на левом верхнем фото, влезет колба-дефлегматор, да и патрубков на нем не видно.

Это мое представление, основанное на описаниях прибора в Сети, возможно оно не верное или не совсем верное. В конечном итоге, мне нужно описание конструкции прибора, чтобы я смог его собрать. Достаточно ли будет сосуда и мощного вентилятора? Вместо стеклянного сосуда можно ли использовать пластиковый или у пластика твердость меньше, чем у стекла и значит, водяная пыль может не возникнуть?

Давайте пообсуждаем.

Мо)3867) Класс Q)g, 2)

Подпасная группа № 97

Н. С. Желнеронов, ГИДРОИОН ИЗАТОР

Заявлено 8 февраля 1960 г. за № 653598/31 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

В основном авт. св. № 115834 описан гидроионизатор, выполненный в виде сосуда для воды и установленного на нем корпуса, в котором смонтирована крыльчатка, приводимая во вращение электродвигателем, предназначенная для подачи воды и воздуха к водораздробляющим лопаткам и сепаратор для отделения крупных частиц воды от ионизированного воздуха и возврата их в сосуд с водой.

Ионизация воздуха основана на баллоэлектрическом эффекте, заключающемся в образовании ионов воздуха при механическом раздроблении в воздушной среде воды при многократном повторении этого процесса; вода же, взятая из сосуда и механически раздробленная, вновь возвращается в сосуд.

Настоящее изобретение является дальнейшим усовершенствованием гидроионизатора по основному авт. св. № 115834.

Предлагаемый гидроионизатор отличается от известного тем, что его сепаратор выполнен в виде плоской секторообразной коробки, непосредственно соединенной с соплом, по которому выводится ионизированный воздух. Сепаратор снабжен отверстием в узкой стенке коробки.

Такое выполнение гидроионизатора повышает генерацию легких отрицательных ионов, повышает эффективность сепарации воды из ионизированного воздуха и снижает коэффициент униполярности.

Для удобства пользования ионизатором выводное сопло выполнено расширяющимся.

В предлагаемом гидроионизаторе также применен успокоитель в виде пластинки, помещенной на дне сосуда для воды.

На фиг. 1 изображен предлагаемый гидроионизатор в разрезе; на фиг. 2 — устройство сепаратора и выводного сопла.

Гидроионизатор состоит из сосуда 1 для воды и установленного на нем корпуса 2 с водораздробляющими лопатками 8. В корпусе 2 смонтирован электродвигатель 4, вращающий крыльчатку 5. Крыльчатка б № 138671 подает воду и воздух к водораздробляющим лопаткам 3. Воздух засасывается в гидроионизатор через марлевый фильтр б, удерживаемый крышкой 7 с отверстиями. На боковой стенке корпуса 2 имеется отверстие, через которое проходит сопло 8 для вывода ионизированного воздуха, непосредственно соединенное резьбой с сепаратором 9.

Сепаратор 9 представляет собой плоскую секторообразную коробку. В узкой части коробки имеется отверстие 10, через которое выводится ионизированный воздух со взвешенными в нем частицами воды.

Ионизированный воздух со взвешенными в нем частицами воды как на входе в сепаратор, так и в каналах сепаратора испытывает значительное механическое воздействие (в виде столкновения встречных потоков, турбулизации, энергичной циркуляции в пограничных слоях и т. д.) . В результате происходит дальнейшее раздробление тяжелых частиц воды и их последующее оседание в каналах сепаратора, что приводит к дополнительной ионизации воздуха.

Возврат воды в сосуд 1 происходит за счет слияния осевших в каналах сепаратора частиц воды в более крупные и их стекания по стенкам сепаратора под действием силы тяжести.

Обезвоженный и ионизированный воздух через сопло 8 за счет избыточного давления в ионизаторе поступает к пациенту. Сопло 8 выполнено расширяющимся.

На дне сосуда 1 имеется успокоитель воды II (в виде пластинки), который предотвращает ее разбалтывание.

Гидроионизатор работает следуюшим образом. При включении в сеть вилки 12 приходит во вращение электродвигатель 4 с крыльчаткой

5. Под действием центробежной силы вода из сосуда 1 поднимается по внутренней конусной полости крыльчатки к ее лопаткам и отбрасы. вается ими на водораздробляющие лопатки 8. При раздроблении воды образуются отрицательные ионы. С другой стороны благодаря вращению крыльчатки через отверстия в крышке 7 и фильтр б происходит подсос наружного воздуха, который в зоне распыления воды ионизируется. Далее, проходя через сепаратор 9 и сопло 8, ионизированный воздух ионизируется дополнительно, почти полностью обезвоживается и поступает к пациенту.

Предмет изобретения

1. Гидроионизатор для осуществления способа по авт. св. № 115834, выполненный в виде сосуда для воды и установленного на нем корпуса, в котором монтированы приводимая во вращение электродвигателем крыльчатка для нагнетания воздуха и подачи воды на водораздробляющие лопатки и сепаратор для отделения крупных частиц воды от ионизированного воздуха и возврата их в сосуд с водой, о т л и ч а. ю шийся тем, что, с целью повышения эффективности сепарации воды из ионизированного воздуха, сепаратор выполнен в виде плоской секторообразной коробки, непосредственно соединенной с выводным для ионизированного воздуха соплом, с входным отверстием в узкой стенке коробки.

2. Гидроионизатор по п. 1, отл ич а ю шийся тем, что, с целью удобства пользования ионизатором, выводное сопло выполнено расширяющимся.

3. В гидроионизаторе по пп. 1 и 2 применение успокоителя в виде пластинки, монтированной на дне сосуда для воды. № 138671

Фиг. t ф„1

Редактор А К. Лейкина Техред Т. П Курилко

Корректор B П Фомина

Поди, к печ. 4.VIII-б! г

Типография ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Москва, Петровка, !4.

Формат бум. 70х!08 /i6 Объем 0,2б изд. л.

Тираж!200 Цена 5 коп.

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер., д. 2/6.

ТАЙНАЯ СТРАСТЬ АББАТОВДействительно, в 1780 году аббат Бертолон, большой знаток физики и медицины, ставил необычные опыты в своем саду и огороде. Он поливал растения из леек, соединенных проводом с электростатической машиной. И добился поразительных результатов. Овощи росли быстрее, гиацинты давали больше листьев и стеблей, а фрукты созревали скорее и были на редкость вкусны. Но Бертолон не был первым. За тридцать лет до него, в 1748 году, другой французский аббат Ноллет тоже успешно экспериментировал с электричеством. Он выращивал рассаду в металлических горшках и регулярно подносил их к заряженным частям электрической машинки. И у него - раньше чем у аббата Бертолона! - увеличивалась энергия прорастания семян. Рассада из этого аббатства славилась на весь Париж. Однако если смотреть в корень, то и аббат Ноллет не был первым в этой электрической истории. Сам Чижевский, например, когда речь заходила о приоритете, вспоминал замок Дуино на Адриатике. На одном из его бастионов с незапамятных времен кем-то, чье имя затерялось во времени, было закреплено копье. Там всегда стоял на часах солдат и следил за погодой. Если на острие копья появлялось огненное свечение или проскакивали искры, часовой звонил в колокол, предупреждая окрестных жителей и рыбаков о надвигающейся непогоде. Но нам важно другое: растительность вокруг этого копья была несравнимо богаче, чем в некотором отдалении. И знала об этом вся округа! Что, собственно, подтверждается подлинным письмом бенедиктинского монаха Императи, датированным аж 1602 годом. Кровавый палач Марат, отправивший на гильотину тысячи французов, тоже экспериментировал с электричеством. В душе, оказывается, он был гуманистом. И страстно желал помочь людям жить долго. Его увлекла идея дуинского копья. Взяв за основу такие копья, он решил протянуть от них проволочки в квартиры парижан. Отрицательно заряженная материя воздуха, считал "друг народа", укрепит здоровье и дух бойцов революции. Они быстрее наберутся сил во благо великой Франции. "Люстра Марата" Франции тогда не помогла. Убийство непризнанного гуманиста не дало завершить великое начинание. Но дело продолжало жить. Правда, чтобы электрическая идея оздоровления нации вновь обрела силу, потребовалась еще одна - более грандиозная революция.

ОШИБКА ФИРМЫ "СИМЕНС"

Временем пламенных революционеров стал в России октябрь 1917-го. Это они в кожаных тужурках, с наганами неистово ломали вековые устои великой страны. Но время тогда выдвинуло и других революционеров. Окрыленные накалом масс, они смело врывались в неизведанное, открывая миру новые горизонты. В живописи таким человеком стал Казимир Малевич, в театре - Всеволод Мейерхольд, в науке - Александр Чижевский.

Он не только доказал, что все живое на Земле управляется солнечными вспышками, не только изобрел генератор целебной электронной воздушной субстанции, а и сразу дал его страждущим. Вместе с двумя врачами в Калуге он начал лечить ионами воздуха больных. И преуспел. Вскоре от разных болезней отрицательными ионами воздуха были излечены 83 пациента.

Их медицинские карты стали весомым аргументом в пользу новой науки. Узнав об успехах Чижевского, его давний друг, основоположник космонавтики и тоже в науке революционер К.Э.Циолковский очень точно назвал новую ветвь знаний "электронной медициной".

О внезапно открывшихся горизонтах Чижевскому не терпелось сообщить кому-либо из мировых светил в области физики электронов. Идеальным собеседником был бы, конечно, Макс Планк, отец квантовой теории. И надо же такое - в это время нобелевский лауреат, профессор Берлинского университета приехал в Россию. В июле 1925 года он присутствовал в Колонном зале Дома союзов на банкете в честь двухсотлетия Академии наук.

Вспоминает А.Л.Чижевский:

-Меня познакомил с ним президент академии Александр Петрович Карпинский. Он подвел меня к сидевшему за столом Планку. Планк встал и протянул мне руку. Это был высокий человек, уже лысый, рыжеватый, во фраке с большим белым крестом под галстуком на белоснежном пластроне. Говоря, он улыбался и старался, чтобы собеседник его понимал.

-Знаете, молодой человек, вы торопитесь, - выслушав Чижевского, сказал Макс Планк, - это дело не сегодняшнего дня, а далеких десятилетий.

Трудно сказать, был ли искренен нобелевский лауреат или лукавил. Но события обрели иной оборот. Чижевский рук не опустил: начал публиковать статьи об электронной медицине, незамедлительно запатентовал свою электроэффлювиальную люстру. Англичане, с ходу смекнув всю пользу дела, попытались купить у него патент. Не вышло. Чижевский передал патент в безвозмездное пользование СССР.

И тут выяснилось, что Берлин тоже не собирается ждать грядущих десятилетий. Уверенные в своих силах, конструкторы крупнейшего немецкого электротехнического концерна "Сименс" всерьез обратили взоры к электронной медицине *. Но обойтись решили и без Чижевского, и без его патента.

Оказалось, что сделать это не так-то просто. Лишь в 1932 году гигант мировой индустрии "Сименс" наладил выпуск генераторов ионов. И были это не люстры под потолком, как у Чижевского. А портативные устройства на изящных мраморных столиках.

Но вот беда, красавцы "Сименсы" давали ионы слишком слабых энергий и должным лечебным эффектом не обладали. К тому же больные жаловались на дурные запахи. Дело в том, что аппараты активно генерировали еще и окислы азота, не только плохо пахнущие, а и очень вредные для организма вещества. Уже в 1934 году "Сименс" свернул это производство.

А зря! Ведь так очевидно: генераторы ионов крайне необходимы людям в борьбе с множеством недугов. Немцам это невольно доказал человек, имя которого в годы войны в Германии вселяло ужас. Именно на его моторах взмывали в небо армады грозных советских истребителей и бомбардировщиков.

ЧУДО С ПАУСТОВСКИМ

Обласканный властью четырежды лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, кавалер множества орденов, генеральный конструктор авиадвигателей, генерал и академик Александр Микулин был знаменит и любим в народе. Это про его моторы АМ-34, на которых Чкалов и Громов перелетели через Северный полюс в Америку, сложили песню. Помните:

"А вместо сердца - пламенный мотор".

Но в 1947 году на очень ответственном совещании в Кремле он перенервничал и, выйдя из кабинета, в приемной упал - сердечный приступ. В больнице Микулин попросил принести ему книги по биологии и медицине. Он накинулся на них, но, прочтя, остался разочарованным. Книги не давали ответа на многие вопросы. Особенно на те, которые он ставил как физик и конструктор.

Как и Чижевского, его волновало, как с точки зрения механики и энергетики действует рука или нога? Какую роль играет в организме электричество? Почему больше всего долгожителей в горах? Может быть потому, что горный воздух насыщен множеством отрицательно заряженных ионов. А именно они, попадая в легкие, очищают кровь и усиливают обменные процессы. Воздух, лишенный отрицательных ионов, так же губителен, как пища без витаминов.

А раз так, точь-в-точь как и Чижевский, рассудил Микулин, надо сделать специальный аппарат, который мог бы наполнять воздух в жилой комнате или в цехе отрицательно заряженными ионами. Но он был механиком. И его генератор, в отличие от "Сименса", ничего общего с люстрой Чижевского не имел. Здесь был заложен иной принцип. Микулин шел не от электричества и дуинского копья, а от падающей в горах воды. Ведь вблизи водопадов всегда огромное число отрицательных ионов.

Микулин решил создать настольный водопад. Не фонтанчик какой-то, а именно водопад, генерирующий ионы. И он сделал это с помощью уникального мотора, разливающего воду в "пыль". Мириады тончайших брызг несли целебные отрицательные ионы.

Первые же сообщения в газетах о гидроаэроионизаторе Микулина, способном лечить бронхиальную астму у взрослых, коклюш - у детей, вызвали поток писем. Люди просили помочь купить ионизатор. Приходили к нему домой. Несколько человек, ждущих его вечером на лестничной клетке, стали обычным явлением.

И вот однажды к нему пришла взволнованная женщина. Она рассказала, что выдающийся писатель К.Г.Паустовский буквально погибает от астмы, что врачи бессильны, и она просила Микулина дать ей ионизатор, - может быть, он поможет больному.

-Хорошо, - ответил Микулин, - я сам сейчас отвезу Константину Георгиевичу прибор.

Поздним вечером автомобиль остановился у домика Паустовского в Тарусе. Едва войдя в дом, Микулин почувствовал тяжелый запах лекарств. В кабинете на широком диване лежал с закрытыми глазами Паустовский. Александр Александрович свернул из газеты длинную трубку. Один ее конец надел на патрубок ионизатора, второй поднес ко рту больного, чтобы тот мог вдыхать поток отрицательных ионов. Через пять минут Паустовский открыл глаза и с изумлением взглянул на гостя.

-Как вы себя чувствуете, Константин Георгиевич? - спросил Микулин.

-Лучше, - ответил Паустовский.

Вновь на пять минут включили ионизатор. Теперь Паустовский дышал ровно и глубоко. Объяснив, как пользоваться прибором, Александр Александрович попрощался и уехал.

Через месяц он получил от Паустовского письмо:

"Произошли явления почти неправдоподобные: после трех-четырех дней вдыхания ионов я перестал задыхаться, потом начал много ходить, грести на Оке, ловить рыбу и, по существу, стал здоровым человеком. Поражены этим были не только я, но и все окружающие, которые называют мое выздоровление "Чудом в Тарусе". Это действительно чудесно, и я, несмотря на то, что по моему писательскому "штату" мне положено владеть всеми богатствами русского языка. теряюсь и не нахожу достаточно слов для того, чтобы выразить вам свою благодарность."

ИОННЫЙ КОСМОДРОМ

Прошло столько лет, а письмо Паустовского по-прежнему волнует. Однако невольно напрашивается вопрос: "Почему сейчас столько говорят о Люстре Чижевского, и практически нигде не встретишь гидроионизаторов Микулина?"

За ответом я поехал на Дербеневскую улицу, чтобы встретиться с директором расположенного там оборонного завода Владимиром Петровичем Тихоновым. Благодаря талантливому коллективу этого предприятия стали наконец обретать сейчас должное место в нашей жизни целительные генераторы ионов: но не Микулина, а Чижевского.

-Знаете, - сказал Владимир Петрович, - академик Микулин считал работу над ионизаторами делом не менее важным, чем над принесшими ему мировую славу двигателями самолетов. И был абсолютно прав. Он верил: регулярно дыша отрицательными ионами можно уйти от болезней и жить очень долго. Так и случилось. Он прожил 90 счастливых лет!

Микулин, безусловно, стремился, чтобы его целительный прибор стал достоянием миллионов. И если этого не произошло, то дело исключительно в выбранном им для генерирования ионов принципе водопада. Это изначально ограничивало возможности. Гидроаэроионизаторы. к сожалению, производили не столь уж много целебных ионов, их моторы были шумны. Но главное, эти приборы были не очень удобны в пользовании. Не случайно Микулину в гостях у Паустовского пришлось сворачивать из газеты трубочку. Иначе ионы от аппарата вряд ли достигли бы лежащего в беспамятстве на тахте писателя.

-А люстра Чижевского?..

-Предпочтя электрический путь, Чижевский сразу попал "в десятку". Конечно, электроэффлювиальные люстры можно было совершенствовать, что мы и сделали, использовав в КБ завода новейшие достижения электротехники.

Но сама конструкция, принцип действия оказались идеальными! Не случайно американцы в 1939 году на крупнейшем международном конгрессе в Нью-Йорке назвали Чижевского "Леонардо-да-Винчи ХХ века".

Люстра Чижевского не знает проблем. Она бесшумно дает море высококачественных ионов, которые быстро заполняют все помещения. И чем бы человек ни был занят - по хозяйству ли хлопочет или отдыхает - он как бы невзначай дышит целебным горным воздухом.

Ионы от этой люстры обладают столь уникальным зарядом энергии, что могут глубоко проникать в легкие, расправляя их. Поэтому и спектр целебного воздействия огромен. Улучшая показатели крови, Люстра нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, пищеварения, активизирует мозговую деятельность. А знаете как спится под ней? Утром встаешь свежим, словно с курорта вернулся!

Вместе с Владимиром Петровичем мы прошлись по цехам завода. И я подумал, мало кто помнит сегодня аббатов Ноллета и Бертолона, "друга народа" Марата вспоминают отнюдь не в связи с его страстью к электричеству. Забыты имена и десятков других изобретателей, столетиями пытавшихся создать "электрическую воздушную материю". А здесь в российской оборонке, как прежде воспользовавшись идеями К.Э.Циолковского, сумели запустить первый спутник и человека в космос, так и теперь, опираясь на идеи А.Л.Чижевского, создали уникальный "ионный космодром". И он, по программе правительства Москвы, уже дал старт десяткам тысяч ионных люстр. Мечта Чижевского сбывается.

-А в чем, собственно, была ошибка фирмы "Сименс", ведь они тоже были на правильном пути? - спросил я Тихонова.

-Ответ на этот вопрос теперь без труда даст любой инженер-электронщик, - ответил Владимир Петрович. - Взгляните на схему их ионизатора, там инженеры всего лишь одного высоковольтного диода не поставили, который у Чижевского, между прочим, был.