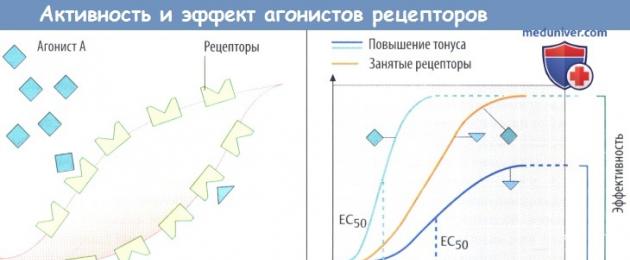

Агонисты способны прикрепляться к белкам-рецепторам, изменяя функцию клетки, т. е. обладают внутренней активностью. Биологический эффект агониста (т. е. изменение функции клетки) зависит от эффективности внутриклеточной передачи сигнала в результате активации рецептора. Максимальный эффект агонистов развивается уже тогда, когда связанной оказывается только часть доступных рецепторов.

Другой агонист , обладающий такой же аффинностью, но меньшей способностью активировать рецепторы и соответствующую внутриклеточную передачу сигнала (т. е. обладающий меньшей внутренней активностью), вызовет менее выраженный максимальный эффект, даже если связанными окажутся все рецепторы, т. е. имеет меньшую эффективность. Агонист В является частичным агонистом. Активность агонистов характеризуется концентрацией, при которой достигается половина максимального эффекта (EC 50).

Антагонисты ослабляют эффект агонистов, противодействуя им. Конкурентные антагонисты обладают способностью связываться с рецепторами, но при этом функция клетки не изменяется. Другими словами, они лишены внутренней активности. Находясь в организме одновременно, агонист и конкурентный антагонист соперничают за связывание с рецептором. Химическое сродство и концентрация обоих соперников определяют, кто будет связываться активнее: агонист или антагонист.

Увеличивая концентрацию агониста , можно преодолеть блок со стороны антагониста: в этом случае кривая зависимости эффекта от концентрации сдвигается вправо, к более высокой концентрации с сохранением максимальной эффективности препарата.

Модели молекулярных механизмов действия агонистов и антагонистов

Агонист вызывает переход рецептора в активированную конформацию. Агонист связывается с рецептором в неактивированной конформации и вызывает его переход в активированное состояние. Антагонист прикрепляется к неактивному рецептору, не изменят его конформацию.

Агонист стабилизирует спонтанно появившуюся активированную конформацию. Рецептор способен спонтанно переходить в состояние активированной конформации. Однако обычно статистическая вероятность такого перехода настолько мала, что спонтанное возбуждение клеток определить не удается. Селективное связывание агониста происходит только с рецептором в активированной конформации и тем самым благоприятствует этому состоянию.

Антагонист способен связываться с рецептором, находящимся только в неактивном состоянии, продлевая его существование. Если у системы невысокая спонтанная активность, добавление антагониста не оказывает особого влияния. Однако, если система демонстрирует выэсокую спонтанную активность, антагонист может вызывать эффект, противоположный эффекту агониста, - такназываемый обратный агонист. «Истинный» агонист без внутренней активности (нейтральный агонист) обладает одинаковой аффинностью к активированным и неактивированным конформациям рецептора и не изменяет базальную активность клетки.

Согласно этой модели , частичный агонист обладает меньшей селективностью по отношению к активированному состоянию: однако в некоторой степени он связывается также с рецептором в неактивированном состоянии.

Другие виды антагонизма . Аллостерический антагонизм. Антагонист связывается за пределами места прикрепления агониста к рецепторуи вызывает снижениеаффинностиагони-ста. Последняя нарастает в случае аллостерического синергизма.

Функциональный антагонизм . Два агониста, действующие через различные рецепторы, изменяют одну и ту же переменную (диаметр ) в противоположных направлениях (адреналин вызывает расширение, гистамин - сужение).

Адренергические антагонисты (также называются блокаторы) связываются с адренорецепторами,но не запускают обычные,обусловленные рецептором,внутриклеточные эффекты.Эти лекарства действуют путем обратимого или необратимого связывания с рецептором,и,поэтому,препятствуют их активации эндогенными катехоламинами.Подобно агонистам,адренергичнские антагонисты классифицируются согласно их сродства к a или b-рецепторам. Блокирующие рецепторы лекарства суммированы на рис.7.1.

II. a-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Лекарства,которые блокируют a-адренорецепторы,обладают выраженным действием на давление крови.Поскольку в норме симпатический контроль сосудистой системы большей частью осуществляется через a-адренорецепторное действие агонистов,блокада этих рецепторов приводит к снижению симпатического тонуса кровеносных сосудов,вызывая снижение периферического сосудистого сопротивления.Это вызывает рефлекторную тахикардию как результат снижения давления крови. [Примечание: b-рецепторы,включая b1-адренорецепторы сердца не чувствительны к a-блокаде]. Вещества,блокирующие a-рецепторы,за исключением прозозина и лабеталола,имеют только незначительное клиническое применение.

А. ФЕНОКСИБЕНЗАМИН

Феноксибензамин - лекарство,родственное азотистому иприту образует ковалентную связь с a1-постсинаптическим и a2-пресинаптическим рецепторами.

Блокада необратимая и неконкурентная: Только механизм тела может преодолеть блок путем синтеза новых a1-адренорецепторов. Этот синтез происходит,приблизительно,в течение 1 дня.Поэтому действие феноксибензамина продолжается 24 часа после однократного введения.После введения лекарства,его действие развивается спустя несколько часов,поскольку необходимо время для его превращения в активную форму.

1. ДЕЙСТВИЕ:

а. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА: Феноксибензамин блокирует a-рецепторы и предотвращает сосудосуживающее действие на периферические кровеносные сосуды эндогенных катехоламинов.Это приводит к снижению давления крови и периферического сопротивления,что вызывает рефлекторную тахикардию.Лекарство было неэффективным в поддержании сниженного давления крови у больных гипертонией и, поэтому,не используется в этих целях.

в. ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ: Феноксибензамин вызывает ортостатическую г гипотонию,поскольку он блокирует a-рецепторы.Когда больной быстро встает,кровеносный бассейн в нижних конечностях вызывет обморок.

с. ОБРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АДРЕНАЛИНА: Все a-адреноблокаторы обращают a-агонистическое действие адреналина.Например,блокируется способность адреналина вызывать сужение сосудов,но расширение других сосудов тела,вызванное b-агонистическим действием,не блокируется.Поэтому системное давление крови снижается при введении адреналина с феноксибензамином

[ Примечание: Действие норадреналина не обращается,но уменьшается,поскольку норадреналин оказывает незначительное b-агонистическое действие на сосудистую систему].Феноксибензамин не оказывает влияния на действие изопротеренола,который является чистым b-агонистом.

d. ПОЛОВАЯ ФУНКЦИЯ: Феноксибензамин,как и все a-блокаторы,оказывает побочное действие на половую функцию у мужчин.Подавляется процесс семяизвержения с возможной ретроградной эякуляцией,когда она случается. Это происходит из-за неспособности к закрыванию внутреннего сфинктера мочевого пузыря во время эякуляции.

2. ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

а. МОЧЕВЫВОДЯЩАЯ СИСТЕМА: Лечение феноксибензамином приводит к неспособности внутреннего сфинктера мочевого пузыря полностью закрываться.У больных с нейрогенной везикулярной дисфункцией,у которых внутренний сфинктер спонтанно закрывается во время micturition, моча застаивается в мочевом пузыре,поскольку он не полностью опорожняется.У таких больных феноксибензамин имеет неоценимое значение,поскольку позволяет мочевому пузырю полностью опорожнится.

в. ПАРАПЛЕГИКИ: Все параплегики страдают от автотомной гиперрефлексии.В этих условиях,явный процесс micturition поднимает рефлексы,которые приводят к повышению симпатической активности в кровеносных сосудах и вызывает повышение давления крови.Это предрасполагает параплегиков к ударам.Феноксибензамин притупляет это действие и помогает в нормализации кровяного давления у параплегических больных.

с. НЕОПАСНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ ПРОСТАТЫ: Феноксибензамин - ценный в снижении размеров простаты при ее неопасной гипертрофии.Это способствует нормализации мочеотделения,поскольку уменьшается сдавление мочеиспускательного канала гипертрофированной железой.

d ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ,ВЫЗВАННОЙ ФЕОХРОМОЦИТОМОЙ: Фоехромоцитома - опухоль,секретирующая катехоламины.ёПроисходит из клеток надпочечников и наиболее часто диагностируется путем химического измерения содержания циркулирующих катехоламинов и выводимых с мочой метаболитов катехолов.ФЕНОКСИБЕНЗАМИН и ФЕНТОЛАМИН испрользуютя для управления этой опухолью,в частности, в случаях,когда клетки,секретирующие катехоламины,распределены диффузно и,поэтому,неоперабельны.

3. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

а. Феноксибензамин может вызвать ортостатическую гипотонию,подавлять процесс семяизвержения,вызвать stuffiness из носа и приводить к тошноте и рвоте.

в. Лекарство может вызвать тахикардию,обусловленную рефлексами из барорецепторов.

Препараты подгрупп исключены . Включить

Описание

К этой группе относятся наркотические анальгетики (от греч. аlgos — боль и an — без), обладающие выраженной способностью ослаблять или устранять чувство боли.

Анальгезирующую активность проявляют вещества, имеющие различное химическое строение, и реализуется она различными механизмами. Современные анальгетики делят на две основные группы: наркотические и ненаркотические. Наркотические анальгетики, оказывая, как правило, сильное обезболивающее действие, вызывают побочные эффекты, основным из которых является развитие пристрастия (наркомания). Ненаркотические анальгетики действуют менее сильно, чем наркотические, но не вызывают лекарственной зависимости — наркомании (см. ).

Для опиоидов характерна сильная анальгезирующая активность, обеспечивающая возможность их применения в качестве высокоэффективных болеутоляющих средств в разных областях медицины, особенно при травмах, оперативных вмешательствах, ранениях и т.д. и при заболеваниях, сопровождающихся выраженным болевым синдромом (злокачественные новообразования, инфаркт миокарда и др.). Оказывая особое влияние на ЦНС , опиоиды вызывают эйфорию, изменение эмоциональной окраски боли и реакции на нее. Наиболее существенным их недостатком является опасность развития психической и физической зависимости.

К этой группе анальгетиков относят природные алкалоиды (морфин, кодеин) и синтетические соединения (тримеперидин, фентанил, трамадол, налбуфин и др.). Большинство синтетических препаратов получено по принципу модификации молекулы морфина с сохранением элементов его структуры или ее упрощением. Путем химической модификации молекулы морфина получены также вещества, являющиеся его антагонистами (налоксон, налтрексон).

По выраженности анальгетического действия и побочным эффектам препараты различаются между собой, что связано с особенностями их химической структуры и физико-химическими свойствами и соответственно со взаимодействием с рецепторами, вовлеченными в осуществление их фармакологических эффектов.

В понимании нейрохимических механизмов действия опиоидов большую роль сыграло открытие в 70-х годах специфических опиатных рецепторов и их эндогенных пептидных лигандов — энкефалинов и эндорфинов. Опиатные рецепторы сконцентрированы в основном в ЦНС , но содержатся также в периферических органах и тканях. В мозге опиатные рецепторы находятся в основном в структурах, имеющих непосредственное отношение к передаче и кодированию болевых сигналов. В зависимости от чувствительности к разным лигандам среди опиатных рецепторов выделяют субпопуляции: 1-(мю), 2- (каппа), 3-(дельта), 4-(сигма), 5-(эпсилон), имеющие различную функциональную значимость.

По характеру взаимодействия с опиатными рецепторами все опиоидергические препараты подразделяются на:

Агонисты (активируют все типы рецепторов) — морфин, тримеперидин, трамадол, фентанил и др.;

Частичные агонисты (активируют преимущественно мю-рецепторы) — бупренорфин;

Агонисты-антагонисты (активируют каппа- и сигма- и блокируют мю- и дельта- опиатные рецепторы) — пентазоцин, налорфин (блокирует преимущественно мю-опиатные рецепторы и в качестве анальгетика не применяется);

Антагонисты (блокируют все типы опиатных рецепторов) — налоксон, налтрексон.

В механизме действия опиоидов играет роль угнетающее влияние на таламические центры болевой чувствительности, проводящие болевые импульсы к коре головного мозга.

В медицинской практике применяется ряд опиоидов. В дополнение к морфину созданы его пролонгированные лекарственные формы. Получено также значительное количество синтетических высокоактивных анальгетиков этой группы (тримеперидин, фентанил, бупренорфин, буторфанол и др.), обладающих высокой анальгетической активностью с разной степенью «наркоманического потенциала» (способность вызывать болезненное пристрастие).

В современном мире существует огромное количество лекарственных средств. Кроме того, что каждое из них обладает конкретными физическими и химическими свойствами, они еще являются участниками определенных реакций в организме. Так, например, при одновременном употреблении двух и более препаратов они могут вступить во взаимодействие друг с другом. Это может привести как к взаимному усилению действия одного или обоих средств (синергизму), так и к их ослаблению (антагонизму).

Ниже будет подробно рассмотрен второй тип взаимодействия. Итак, антагонизм в фармакологии. Что это?

Описание данного явления

Определение антагонизма в фармакологии произошло от греческого: anti - против, agon - борьба.

Это тип при котором происходит ослабление или исчезновение лечебного эффекта одного или каждого из них. При этом вещества делятся на две группы.

- Агонисты - те, что при взаимодействии с биологическими рецепторами получают от них отклик, тем самым оказывая свой эффект на организм.

- Антагонисты - те, что неспособны самостоятельно стимулировать рецепторы, так как обладают нулевой внутренней активностью. Фармакологический эффект таких веществ обусловлен взаимодействием с агонистами или медиаторами, гормонами. Они могут оккупировать как одинаковые рецепторы, так и разные.

Говорить об антагонизме можно только в случае точных дозировок и конкретных фармакологических эффектов препаратов. Например, при их ином количественном соотношении может произойти ослабление или полное отсутствие действия одного или каждого, а может, наоборот, произойти их усиление (синергизм).

Точную оценку степени антагонизма можно дать только с помощью построения графиков. Такой метод наглядно демонстрирует зависимость отношений между веществами от их концентрации в организме.

Виды взаимодействия препаратов друг с другом

В зависимости от механизма, существует несколько видов антагонизма в фармакологии:

- физический;

- химический;

- функциональный.

Физический антагонизм в фармакологии - взаимодействие лекарств между собой обусловлено их физическими свойствами. Например, активированный уголь - абсорбент. При отравлении какими-либо химическими веществами употребление угля нейтрализует их действие и выводит токсины из кишечника.

Химический антагонизм в фармакологии - взаимодействие препаратов обусловлено тем, что они вступают в химические реакции друг с другом. Данный тип нашел большое применение в области лечения отравлений различными веществами.

Например, при отравлении цианидами и введении «Тиосульфата натрия» происходит процесс сульфирования первых. В итоге они превращаются в менее опасные для организма роданиды.

Второй пример: при отравлении тяжелыми металлами (мышьяк, ртуть, кадмий и другие) применяются «Цистеин» или «Унитиол», которые нейтрализуют их.

Перечисленные выше виды антагонизма объединяет то, что в их основе лежат процессы, которые могут протекать как внутри организма, так и в окружающей среде.

Функциональный антагонизм в фармакологии отличается от двух предыдущих тем, что он возможен только в теле человека.

Делится данный вид на два подвида:

- непрямой (косвенный);

- прямой антагонизм.

В первом случае лекарственные средства оказывают воздействие на разные элементы клетки, но при этом один устраняет действие другого.

Например: курареподобные препараты («Тубокурарин», «Дитилин») воздействуют на скелетные мышцы через холинорецепторы, при этом они устраняют судороги, которые являются побочным действием стрихнина на нейроны спинного мозга.

Прямой антагонизм в фармакологии

Данный вид требует более детального изучения, так как включает в себя множество различных вариантов.

В этом случае препараты действуют на одинаковые клетки, тем самым подавляя друг друга. Прямой функциональный антагонизм делится на несколько подвидов:

- конкурентный;

- неравновесный;

- не конкурентный;

- независимый.

Конкурентный антагонизм

Оба вещества взаимодействуют с одними и теми же рецепторами, при этом выступая друг для друга соперниками. Чем больше молекул одного вещества свяжется с клетками организма, тем меньше рецепторов смогут занять молекулы другого.

Очень много лекарственных препаратов вступают именно в конкурентный прямой антагонизм. Например, «Димедрол» и «Гистамин» взаимодействуют с одними Н-гистаминовыми рецепторами, при этом они являются конкурентами друг для друга. Аналогично обстоит ситуация с парами веществ:

- сульфаниламиды («Бисептол», «Бактрим») и (сокращенно: ПАБК);

- фентоламин - адреналин и норадреналин;

- гиосциамин и атропин - ацетил-холин.

В перечисленных примерах одно из веществ является метаболитом. Однако конкурентный антагонизм возможен и в тех случаях, когда ни одно из соединений таковым не будет. Например:

- «Атропин» - «Пилокарпин»;

- «Тубокурарин» - «Дитилин».

В основе механизмов действия многих препаратов лежит и антагонистическое отношение с другими веществами. Так сульфаниламиды, конкурируя с ПАБК, оказывают на организм противомикробный эффект.

Блокировка рецепторов холина «Атропином», «Дитилином» и некоторыми другими лекарствами объясняется тем, что они конкурируют с ацетилхолином в синапсах.

Множество лекарств классифицируется именно на основе их принадлежности к антагонистам.

Неравновесный антагонизм

При неравновесном антагонизме два препарата (агонист и антагонист) тоже взаимодействуют с одинаковыми биорецепторами, но взаимодействие одного из веществ практически необратимо, так как после этого активность рецепторов значительно снижается.

Второму веществу не удается успешно взаимодействовать с ними, в каком бы количестве он ни пытался оказать эффект. В этом заключается данный вид антагонизма в фармакологии.

Пример, который является самым ярким в данном случае: дибенамин (в роли антагониста) и норадреналин или гистамин (в роли агонистов). В присутствии первого вторые не в состоянии оказать свой максимальный эффект даже при очень высоких дозировках.

Неконкурентный антагонизм

Неконкурентный антагонизм заключается в том, что один из препаратов взаимодействует с рецептором вне его активного центра. В результате этого снижается эффективность взаимодействия с этими рецепторами второго препарата.

Примером такого отношения веществ является действие гистамина и бета-адреномиметиков на гладкую мускулатуру бронхов. Гистамин возбуждает H1 рецепторы клеток, тем самым вызывая сужение бронхов. Бета-адреномиметики («Сальбутамол», «Допамин») действуют на бета-адренорецепторы и вызывают расширение бронхов.

Независимый антагонизм

При независимом антагонизме лекарственные вещества действуют на разные рецепторы клетки, изменяя ее функцию в противоположных направлениях. Например, спазм гладких мышц, вызываемый карбахолином в результате его воздействия на м-холинорецепторы мышечных волокон, уменьшается адреналином, расслабляющим гладкие мышцы через адренорецепторы.

Заключение

Чрезвычайно важно знать что это такое антагонизм. В фармакологии существует множество видов антагонистических отношений между лекарствами. Это обязательно нужно учитывать врачам при одновременном назначении пациенту нескольких препаратов и провизору (или фармацевту) при их отпуске из аптеки. Это поможет избежать непредвиденных последствий. Поэтому в инструкции по применению любого лекарства всегда имеется отдельный пункт о взаимодействии с другими веществами.