1447 0

Макрофаги - антигенпрезентирующие клетки, которые вместе с моноцитами объединены в систему мононуклеарных моноцитов на основе единства их происхождения и функций.

Макрофаги образуются в костном мозге из промоноцитов, которые после дифференцировки трансформируются в моноциты, циркулирующие в периферической крови, и тканевые макрофаги.

Созревание и дифференцировка активированных макрофагов происходит при участии цитокинов, в частности GM-CSF, M-CSF, IFNy; под влиянием IL-4 и GM-CSF моноциты периферической крови могут трансформироваться в дендритных клетках (ДК) .

Макрофаги - гетерогенная субпопуляция, клетки которой различаются по фенотипу и функциям.

Большое значение для фенотипических и функциональных особенностей макрофагов имеет их локализация, что особенно отчетливо проявляется при сравнении макрофагов брюшной и плевральной полостей по многим параметрам. Именно макрофаги - одни из основных клеток, которые формируют местный иммунитет и во многом определяют его особенности.

Практически все активированные макрофаги экспрессируют антигены I и II класса главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) , адгезивные молекулы (LFA-1, LFA-2, ICAM-1, ICAM-2), ко-стимулирующие молекулы (В7.1, В7.2 и др.), которые связываются со своими лигандами на антигенраспознающих клетках. Покоящиеся макрофаги не экспрессируют антигены II класса ГКГ, и индукция их экспрессии осуществляется антигенами различной природы.

Поверхностная мембрана макрофагов экспрессирует значительное количество рецепторов, опосредующих разнообразные функции макрофагов. Особую роль в противоопухолевой защите выполняют Fc-рецепторы (FcRI, FcPvII, FcRIII), так как именно с их участием макрофаги опосредуют антителозависимую цитотоксичность. На поверхности макрофагов экспрессируется также белок М150, который обладает ко-стимулирующей активностью. Его экспрессия может быть существенно увеличена действием IFNynnH GM-CSF, но уменьшается под влиянием IL-10.

Некоторые антигены, например карбогидратный фиколл, не подвергаются деградации в макрофагах в связи с недостатком соответствующих энзимов. В этих случаях макрофаги маргинальных зон (В-клеточные зоны) или лимфатических узлов (субкапиллярные синусы) поглощают антиген и представляют его непосредственно соответствующим клеткам.

Наряду с тем, что макрофаги вместе с моноцитами и нейтрофилами осуществляют первую линию защиты от различных факторов, одна из их основных функций заключается в презентации антигенов СD4+Т-лимфоцитам.

Процесс презентации антигена состоит из нескольких этапов: прикрепление благодаря наличию молекул адгезии, фагоцитирование антигена и его переваривание (процессинг). От других антигенпрезентирующих клеток (ДК, В-лимфоцитов) макрофаги отличаются способностью к фагоцитозу. Фагоцитированные антигены, в частности их белковая часть, подвергаются протеолизу и распадаются на пептидные фрагменты, которые внутри вакуолей цитоплазмы образуют комплексы с молекулами II класса главного комплекса гистосовместимости.

Образовавшиеся комплексы транспортируются на поверхность антигенпрезентирующих клеток (АПК) и представляются TCR антигенраспознающим клеткам. Антигены, поглощенные макрофагами, частично могут разрушаться в лизосомах, в растворимой форме удаляются из клетки и поглощаются другими антигенпрезентирующими клетками.

В активации макрофагов наряду с антигенами различной природы принимают участие IL-1, TNFa, IL-2, IFNy, GM-CSF. Одна из характерных особенностей активированных макрофагов состоит в способности к синтезу и секреции широкого спектра ферментов, кислородных радикалов, а также различных цитокинов: IL-l,IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18, TNFa, IFNa и др. Основным стимулятором макрофагов является IFNy. Для осуществления функциональной активности макрофагов, как и других клеток, необходимо также наличие многих хемокинов (MIPa, RANTES, МСР-2, МСР-3, МСР-4 и др.).

Эффективность процесса распознавания макрофагами зависит и от прочности межклеточных взаимодействий, которые обеспечиваются молекулами адгезии на макрофагах и их лигандами на CD4+ Т-лимфоцитах.

В отличие от дендритных клетках макрофаги не располагают достаточно высоким уровнем экспрессии ко-стимулирующих молекул, а следовательно, не могут обеспечить необходимый ко-стимулирующий сигнал антигенраспознающим клеткам, что объясняет преимущественное участие макрофагов в презентации антигенов активированным Т-лимфоцитам при вторичном иммунологическом ответе.

Последнее обстоятельство позволяет предполагать, что на начальных этапах злокачественной трансформации клеток, а соответственно на начальных этапах распознавания, роль макрофагов по сравнению с таковой В-лимфоцитов и ДК как антигенпрезентирующих клеток, очевидно, менее существенна. Однако благодаря высокому цитотоксическому потенциалу макрофаги могут включаться в противоопухолевую защиту на всех этапах опухолевого процесса.

Заканчивая обсуждение вопроса о традиционных АПК, нельзя обойти вниманием еще одну популяцию клеток - тучных - и их возможную роль в процессе распознавания. Подобно другим антигенпрезентирующим клеткам тучные клетки обладают способностью к фагоцитозу и экспрессируют молекулы II класса ГКГ, большинство из которых находится в секреторных гранулах.

При этом установлено, что в гранулах могут находиться как зрелые, так и незрелые молекулы антигенов II класса главного комплекса гистосовместимости. Попытка ответить на вопрос, почему гранулы тучных клеток содержат много зрелых и незрелых молекул, приводит к заключению о возможности существования двух механизмов.

Первый - дефект, проявляющийся в медленном созревании молекул в связи с низкой активностью катепсина-В.

Второй - зрелые молекулы не связываются с инвариантной цепью и их последующая ассоциация с пептидами антигенов приводит к тому, что они остаются в гранулах; последовательная стимуляция различными стимулами увеличивает экспрессию молекул II класса ГКГ на поверхности клеток. Авторы указанных исследований предполагают, что тучные клетки могут принимать участие в презентации, активируя Т-лимфоциты.

Малочисленность подобных данных затрудняет оценку условий презентации антигена тучными клетками. Возможность такой презентации представляет особый интерес, так как хорошо известен факт инфильтрации многих опухолей тучными клетками, однако данные исследований нередко противоречивы.

Тем не менее, несмотря на значительную давность интереса к этому вопросу, который обсуждался еще П. Эрлихом, в настоящее время на него нет ответа. Не исключено, что различная оценка инфильтрации опухолевой ткани тучными клетками связана с различиями в их способности к презентации.

В заключение следует подчеркнуть, что роль макрофагов как антигенпрезентирующих клеток при опухолевом процессе в отличие от их цитотоксического действия изучена значительно меньше.

Тем не менее, подводя итог общим представлениям о презентации антигенов этими клетками, можно отметить следующее:

1. Макрофаги - гетерогенная популяция клеток, антигенпрезентирующие свойства которых особенно важны при формировании локального иммунитета. Есть основания полагать, что такое значение макрофагов в презентации антигенов определяет также их важную роль в формировании локального противоопухолевого иммунитета.

2. Для осуществления антигенпрезентирующей функции макрофагов необходима экспрессия главного комплекса гистосовместимости II класса, ко-стимулирующих и адгезивных молекул, а также других структур, способных осуществлять рецепторные функции.

3. Роль макрофагов в первичном и вторичном иммунологическом ответе неодинакова: в связи с недостаточной плотностью антигенов ГКГ значение этих клеток в первичном ответе несколько ниже, чем во вторичном.

Антигенпрезентирующие клетки и процесс классического распознавания

Представленные общие сведения об антигенпрезентирующих клетках и процессе презентации антигена, несмотря на определенную схематичность, дают возможность понять, каким образом происходит процесс классического распознавания.Все рассмотренные данные относятся к распознаванию антигена классическим путем. Наряду с этим нельзя не отметить возможность альтернативного пути распознавания. Вопрос о том, будет ли происходить распознавание классическим путем или альтернативным, зависит от того, какими цитокинами осуществляется регуляция.

При классическом пути происходит активное выделение IFNy, особенно макрофагами и дендритные клетки, а при альтернативном - выделение IL-10 и IL-4 (особенно макрофагами). Альтернативный путь активации может приводить к развитию толерантности. Необходимо обратить особое внимание на то, что опухолевые клетки во многих случаях могут активировать АПК именно альтернативным путем, при котором создаются условия для противодействия регуляторным влияниям цитокинов, продуцируемых Тh1-лимфоцитами, а соответственно и классическому пути активации АПК.

Наконец, стало известно, что активированные ДК, а также макрофаги могут экспрессировать HLA-G-молекулы. Такие данные были получены при исследовании дендритных клеткок, инфильтрирующих карциному легкого. При этом HLA-G-экспрессия не сочеталась с нарушением экспрессии классических HLA-молекул.

Авторы полагают, что экспрессия HLA-G-moлекул на макрофагах и ДК может препятствовать презентации антигена, снижая эффективность иммунологического ответа и тем самым создавая благоприятные условия для прогрессирования опухолевого процесса.

Как следует из представленного материала, при выраженных различиях в морфологии, фенотипе и функциях различных антигенпрезентирующих клеток, процесс презентации этими клетками имеет ряд общих особенностей.

Первое

Для активации всех антигенпрезентирующих клеток необходимы экспрессия антигенов II класса главного комплекса гистосовместимости, экспрессия ко-стимулирующих молекул и активация рецепторов, участвующих в процессе распознавания.Второе

Способность к презентации антигенов антигенпрезентирующими клетками прямо зависит от степени их зрелости.Третье

Все антигенпрезентирующие клетки наряду с презентацией антигена обладают и регуляторными влияниями в отношении других типов клеток с некоторым различием в спектре этих влияний.Четвертое

Реализация процесса распознавания и его направленность обеспечиваются цитокиновой регуляцией.Пятое

В зависимости от условий и особенностей презентируемых антигенов процесс презентации их антигенпрезентирующими клетками может не только индуцировать противоопухолевый ответ, но в ряде случаев способствовать формированию толерантности.Бережная Н.М., Чехун В.Ф.

К микрофагам Мечников отнёс зернистые полиморфноядерные лейкоциты крови, которые, эмигрируя из кровеносных сосудов, проявляют энергичный фагоцитоз главным оброзом по отношению к бактериям, и в гораздо меньшей степени (в противоположность макрофагам) к различным продуктам тканевого распада.

Особенно хорошо проявляется фагоцитарная деятельность микрофагов в гное, содержащем бактерии.

От макрофагов микрофаги отличаются ещё и тем, что не воспринимают витальной окраски.

Макрофаги содержат ферменты для переваривания фагоцитированных веществ. Эти ферменты содержатся в вакуолях (пузырьках), называемых лизосома-ми, и способны расщеплять белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты.

Макрофаги очищают организм человека от частиц неорганического происхождения, а также от бактерий, вирусных частиц, отмирающих клеток, токсинов – ядовитых веществ, образующихся при распаде клеток или вырабатываемых бактериями. Кроме того, макрофаги выделяют в кровь некоторые гуморальные и секреторные вещества: элементы комплемента С2, С3, С4, лизоцим, интерферон, интер-лейкин-1, простагландины, о^-макроглобулин, моноки-ны, регулирующие иммунный ответ, цитоксины – ядовитые для клеток вещества.

Макрофаги обладают тонким механизмом распознавания чужеродных частиц антигенной природы. Они различают и быстро поглощают старые и новорожденные эритроциты, не трогая нормальных эритроцитов. Долгое время за макрофагами была закреплена роль «чистильщиков», но они являются и первым звеном специализированной системы защиты. Макрофаги, включая антиген в цитоплазму, распознают его с помощью ферментов. Из лизосом выделяются вещества, растворяющие антиген в течение приблизительно 30 мин, после чего он выводится из организма.

Антиген проявляется и опознается макрофагом, после чего переходит к лимфоцитам. Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы, или микрофаги) также формируются в костном мозге, откуда поступают в кровоток, в котором циркулируют в течение 6-24 ч.

В отличие от макрофагов созревшие микрофаги получают энергию не от дыхания, аот гликолиза, как прокариоты, т. е. становятся анаэробами, и могут осуществлять свою деятельность в бескислородных зонах, например в экссудатах при воспалении, дополняя деятельность макрофагов. Макрофаги и микрофаги на своей поверхности несут рецепторы к иммуноглобулину JgJ и к элементу комплемента С3, которые помогают фагоциту в распознавании и прикреплении антигена к поверхности его клетки. Нарушение деятельности фагоцитов довольно часто проявляется в виде повторяющихся гнойно-септических заболеваний, таких как хроническая пневмония, пиодермия, остеомиелит и др.

При ряде инфекций возникают различные приобретения фагоцитоза. Так, туберкулезные микобактерии не разрушаются при фагоцитировании. Стафилококк тормозит поглощение его фагоцитом. Нарушение деятельности фагоцитов приводит также к развитию хронического воспаления и болезням, связанным с тем, что накопленный макрофагами материал от разложения фагоцитированных веществ не может быть выведен из организма вследствие недостаточности некоторых ферментов фагоцита. Патология фагоцитоза может быть связана с нарушением взаимодействия фагоцитов с другими системами клеточного и гуморального иммунитета.

Фагоцитозу способствуют нормальные антитела и иммуноглобулины, комплемент, лизоцим, лейкины, интерферон и ряд других ферментов и секретов крови, предварительно обрабатывающих антиген, делая его более доступным для захвата и переваривания фагоцитом.

В 1970-х годах была сформулирована гипотеза о системе мононуклеарных фагоцитов, в соответствии с которой макрофаги представляют собой конечную стадию дифференцировки моноцитов крови, которые, в свою очередь, происходят из мультипотентных стволовых клеток крови в костном мозге. Однако исследования, проведённые в 2008-2013 годах, показали, что макрофаги тканей взрослых мышей представлены двумя популяциями, которые различаются по своему происхождению, механизму поддержания численности и функциям. Первая популяция это тканевые, или резидентные макрофаги. Они происходят из эритромиелоидных предшественников (не имеющих отношения к стволовым клеткам крови) желточного мешка и эмбриональной печени и заселяют ткани на различных этапах эмбриогенеза. Резидентные макрофаги приобретают тканеспецифичные характеристики и поддерживают свою численность за счёт пролиферации in situ без какого-либо участия моноцитов. К долгоживущим тканевым макрофагам относят купферовские клетки печени, микроглию центральной нервной системы, альвеолярные макрофаги лёгких, перитонеальные макрофаги брюшной полости, клетки Лангерганса кожи, макрофаги красной пульпы селезёнки.

Вторая популяция представлена относительно короткоживущими макрофагами моноцитарного (костномозгового) происхождения. Относительное содержание таких клеток в ткани зависит от её типа и возраста организма. Так макрофаги костномозгового происхождения составляют менее 5% всех макрофагов головного мозга, печени и эпидермиса, небольшую долю макрофагов лёгких, сердца и селезёнки (однако эта доля увеличивается с возрастом организма) и большую часть макрофагов собственной пластинки слизистой оболочки кишечника. Количество макрофагов моноцитарного происхождения резко увеличивается при воспалении и нормализуется по его окончании.

Активация макрофагов

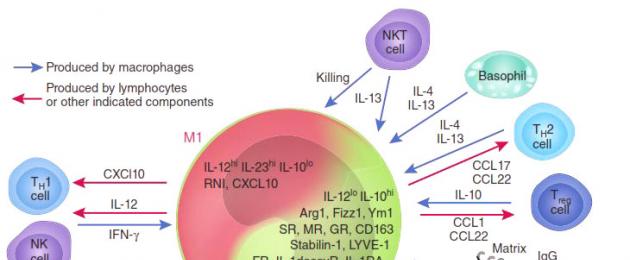

In vitro, под воздействием экзогенных стимулов, макрофаги могут активироваться. Активация сопровождается существенным изменением профиля экспрессии генов и формированием клеточного фенотипа специфичного для каждого типа стимулов. Исторически первыми были открыты два во многом противоположных типа активированных макрофагов, которые по аналогии с Th1/Th2 назвали M1 и M2. Макрофаги типа М1 дифференцируются ex vivo при стимуляции предшественников интерфероном γ при участии фактора транскрипции STAT1. Макрофаги типа М2 дифференцируются ex vivo при стимуляции интерлейкином 4 (через STAT6).

Долгое время М1 и М2 были единственными известными типами активированных макрофагов, что позволило сформулировать гипотезу об их поляризации. Однако к 2014 году накопились сведения, указывающие на существование целого спектра активированных состояний макрофагов, которые не соответствуют ни типу М1, ни типу М2. В настоящее время, нет убедительных доказательств того, что активированные состояния макрофагов, наблюдаемые in vitro, соответствуют тому, что происходит в живом организме, и являются ли эти состояния постоянными или временными.

Макрофаги, ассоциированные с опухолью

Злокачественные опухоли оказывают влияние на своё тканевое микроокружение, в том числе и на макрофаги. Моноциты крови инфильтрируют опухоль и под влиянием сигнальных молекул, секретируемых опухолью (M-CSF, GM-CSF, IL4, IL10, TGF-β), дифференцируются в макрофаги с "антивоспалительным" фенотипом и, подавляя антиопухолевый иммунитет и стимулируя формирование новых кровеносных сосудов, способствуют росту и метастазированию опухоли.

Макрофаги (моноциты, клетки фон Купфера, клетки Лангерханса, гистиофаги, альвеолоциты и др.) способны эффективно захватывать и внутриклеточно разрушать различные микробы и повреждённые структуры.

Микрофаги (гранулоциты: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, тромбоциты, эндотелиоциты, клетки микроглии и др.) в меньшей степени, но также способны захватывать и повреждать микробы.

В фагоцитах в процессе всех стадий фагоцитоза микробов активизируется как кислородзависимая, так и кислороднезависимая микробицидные системы.

Главные компоненты кислородзаеисимой микробицидной системы фагоцитов - миелопероксидаза, каталаза и активные формы кислорода (синглетный кислород - 02, радикал супероксида - 02, гидроксильный радикал - ОН, перекись водорода - Н202).

Основные компоненты кислородонезависимой микробицидной системы фагоцитов - лизоцим (мурамидаза), лактоферрин, катионные белки, Н+ ионы (ацидоз), гидролазы лизосом.

3. Гуморальные бактерицидные и бактериостатические факторы:

Лизоцим, разрушая мураминовую кислоту пептидогликанов стенки грамположительных бактерий, вызьшает их осмотический лизис;

Лактоферрин, изменяя метаболизм железа в микробах, нарушает их жизненный цикл и нередко приводит к их гибели;

- (3-лизины бактерицидны для большинства грамположительных бактерий;

Факторы комплемента, оказывая опсонизирующее действие, активизируют фагоцитоз микробов;

Система интерферонов (особенно а и у) проявляет отчётливую неспецифическую противовирусную активность;

Деятельность как микроворсинок и железистых клеток слизистой оболочки воздухоносных путей, так и потовых и сальных желёз кожи, выделяющих соответствующие секреты (мокроту, пот и сало), способствует удалению из организма определённого количества различных микроорганизмов.

Фагоцитоз, процесс активного захватывания и поглощения живых и неживых частиц одноклеточными организмами или особыми клетками (фагоцитами) многоклеточных животных организмов. Явление Ф. было открыто И. И. Мечниковым, который проследил его эволюцию и выяснил роль этого процесса в защитных реакциях организма высших животных и человека, главным образом при воспалении и иммунитете. Большую роль Ф. играет при заживлении ран. Способность захватывать и переваривать частицы лежит в основе питания примитивных организмов. В процессе эволюции эта способность постепенно перешла к отдельным специализированным клеткам, вначале пищеварительным, а затем – к особым клеткам соединительной ткани. У человека и млекопитающих животных активными фагоцитами являются нейтрофилы (микрофаги, или специальные лейкоциты) крови и клетки ретикуло-эндотелиальной системы, способные превращаться в активных макрофагов. Нейтрофилы фагоцитируют мелкие частицы (бактерии и т.п.), макрофаги способны поглощать более крупные частицы (погибшие клетки, их ядра или фрагменты и т.п.). Макрофаги способны также накапливать отрицательно заряженные частицы красителей и коллоидных веществ. Поглощение мелких коллоидных частиц называют ультрафагоцитозом, или коллоидопексией.

Фагоцитоз требует затраты энергии и связан прежде всего с активностью клеточной мембраны и внутриклеточных органоидов – лизосом, содержащих большое количество гидролитических ферментов. В ходе Ф. различают несколько стадий. Вначале фагоцитируемая частица прикрепляется к клеточной мембране, которая затем обволакивает её и образует внутриклеточное тельце – фагосому. Из окружающих лизосом в фагосому попадают гидролитические ферменты, переваривающие фагоцитируемую частицу. В зависимости от физико-химических свойств последней переваривание может быть полным или неполным. В последнем случае образуется остаточное тельце, которое может оставаться в клетке длительное время.

Комплемент - (устаревшее алексин), белковый комплекс, обнаруживаемый в свежей сыворотке крови; важный фактор естественного Иммунитета у животных и человека. Термин введён в 1899 немецкими учёными П. Эрлихом и Ю. Моргенротом. К. состоит из 9 компонентов, которые обозначаются от С "1 до С"9, причём первый компонент включает три субъединицы. Все 11 белков, входящих в состав К., можно разделить иммунохимическими и физико-химическими методами. К. легко разрушается при нагревании сыворотки, при длительном ее хранении, воздействии на нее света. К. принимает участие в ряде иммунологических реакций: присоединяясь к комплексу антигена (См. Антигены) с антителом (См. Антитела) на поверхности клеточной мембраны, он вызывает лизис бактерий, эритроцитов и др. клеток, обработанных соответствующими антителами. Для разрушения мембраны и последующего лизиса клетки требуется участие всех 9 компонентов. Некоторые компоненты К. обладают ферментативной активностью, причём присоединившийся ранее к комплексу антигена с антителом компонент катализирует присоединение последующего. В организме К. участвует также в реакциях антиген - антитело, не вызывающих лизиса клеток. С действием К. связана устойчивость организма к болезнетворным микробам, освобождение Гистамина при аллергических реакциях немедленного типа, аутоиммунные процессы. В медицине консервированные препараты К. используют при серологической диагностике ряда инфекционных заболеваний, для обнаружения антигенов и антител.

ИНТЕРФЕРОНЫ - группа низкомолекулярных гликопротеидов, вырабатываемых клетками человека или животных в ответ па вирусную инфекцию или под действием различных индукторов (например, двухцепочечной РНК, инактивиро-ваннь1х вирусов и др.) и обладающих противовирусным действием.

Интерфероны представлены тремя классами:

альфа-лейкоцитарным, вырабатываемым ядерными клетками крови (гранулоцитами, лимфоцитами, моноцитами, малодифферинцированными клетками);

бета-фибробластным- синтезируемым клетками кожно-мышечной, соединительной и лимфоидной ткани:

гамма-иммунным - вырабатываемым Т-лимфоцитами в кооперации с макрофагами, естественными киллерами.

Антивирусное действие происходит не непосредственно при взаимодействии интерфе-ронов с вирусом, а опосредованно через клеточные реакции. Ферменты и ингибиторы, синтез которых индуцирован интерфероном, блокируют начало трансляции чужеродной генетической информации, разрушают молекулы информационных РНК. Взаимодействуя с клетками иммунной системы, стимулируют фагоцитоз, активность естественных киллеров, экспрессию главного комплекса гистосовместимости. Непосредственно воздействуя на В-клетки, интерферон регулирует процесс антителообразования.

АНТИГЕН - Химические молекулы, которые находятся в мембране клеток (или встроены в нее) и способны вызывать иммунный ответ, называются антигенами. Они делятся на дифференцированные и детерминированные. К дифференцированным антигенам относятся CD-антигены. К главному комплексу гистосовместимости относится HLA (hyman lencocyte antigen).

Антигены подразделяются на:

Токсины;

Изоантигены;

Гетерофильные антигены;

Домашние антигены;

Гантены;

Иммуногены;

Адъюванты;

Скрытые антигены.

Токсины - продукты жизнедеятельности бактерий. Токсины химическим путем могут быть превращены в анатоксины, у которых при этом исчезают токсические свойства, но сохраняются антигенные. Эта их особенность используется для приготовления ряда вакцин.

А- и В-изоантигены представляют собой мукополисахаридные антигены, против которых в организме всегда имеются антитела (аплотинины).

По антителам к А- и В- изоантигенам определяются 4 группы крови.

Гетерофильные антигены присутствуют в тканевых клетках многих животных, в крови человека они отсутствуют.

К домашним антигенам относятся аутоантигены, к большинству которых иммунная система толерантна.

Гантены - вещества, специфически реагирующие с антителами, но не способствующие их образованию. Гантены образуются при аллергических реакциях на лекарства.

Иммуногены (вирусы и бактерии) являются более сильными в сравнении с растворимыми антигенами.

Адъювантами называют вещества, которые при введении антигена усиливают иммунный ответ.

Скрытым антигеном может быть сперма, которая в некоторых случаях действует как чужеродный белок при травматических повреждениях яичек или при изменениях, вызванных паротитом.

Антигены подразделяют также на:

Антигены, являющиеся компонентами клеток;

Внешние антигены, не являющиеся компонентами клеток;

Аутоантигены (скрытые), не проникающие к иммунокомпетентным клеткам.

Антигены классифицируют и по другим признакам:

По типу вызывания иммунного ответа - иммуногены, аллергены, толерогены, трансплантационные);

По чужеродности - на гетеро- и аутоантигены;

По связанности с вилочковой железой - Т-зависимые и Т-независимые;

По локализации в организме - О-антигены (нулевые), термостабильные, высокоактивные и др.);

По специфичности для микроорганизма-носителя - видовые, типовые, вариантные, групповые, стадийные.

Взаимодействие организма с антигенами может происходить по-разному. Антиген может проникать внутрь макрофага и быть элиминирован в нем.

При другом варианте возможно его соединение с рецепторами на поверхности макрофага. Антиген способен реагировать с антителом на отростке макрофага и входить в контакт с лимфоцитом.

Кроме этого, антиген может обойти макрофаг и реагировать с антительным рецептором на поверхности лимфоцита или проникнуть в клетку.

Специфические реакции при действии антигенов протекают по-разному:

С образованием гуморальных антител (при трансформации иммунобласта в плазматическую клетку);

Сенсибилизированный лимфоцит превращается в клетку памяти, что приводит к образованию гуморальных антител;

Лимфоцит приобретает свойства лимфоцита-киллера;

Лимфоцит может превратиться в нереагирующую клетку в случае, если все его рецепторы связаны с антигеном.

Антигены придают клеткам способность синтезировать антитела, что зависит от их формы, дозировки и пути проникновения в организм.

Типы иммунитета

Различают два типа иммунитета: специфический и неспецифический.

Специфический иммунитет носит индивидуальный характер и формируется на протяжении всей жизни человека в результате контакта его иммунной системы с различными микробами и антигенами. Специфический иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции и препятствует ее повторному возникновению.

Неспецифический иммунитет носит видоспецифический характер, то есть практически одинаков у всех представителей одного вида. Неспецифический иммунитет обеспечивает борьбу с инфекцией на ранних этапах ее развития, когда специфический иммунитет еще не сформировался. Состояние неспецифического иммунитета определяет предрасположенность человека к различным банальным инфекциям, возбудителями которых являются условно патогенные микробы. Иммунитет бывает видовым или врожденным (например, человека к возбудителю чумы собак) и приобретенным.

Естественный пассивный иммунитет. АТ от матери передаются ребенку через плаценту, с грудным молоком. Он обеспечивает кратковременную защиту от инфекции, так как АТ расходуются и их количество уменьшается, но обеспечивают защиту до формирования собственного иммунитета.

Естественный активный иммунитет. Выработка собственных АТ при контакте с антигеном. Клетки иммунологической памяти обеспечивают наиболее стойкий, иногда пожизненный иммунитет.

Приобретенный пассивный иммунитет. Создается искусственно путем введения готовых АТ (сыворотки) от иммунных организмов (сыворотки против дифтерии, столбняка, ядов змей). Иммунитет такого типа также непродолжителен.

Приобретенный активный иммунитет. Небольшое количество антигенов вводят в организм в виде вакцины. Этот процесс называют вакцинацией. Используют убитый или ослабленный антиген. Организм не заболевает, но вырабатывает АТ. Часто производят повторное введение, и оно стимулирует более быстрое и продолжительное образование АТ, которые обеспечивают длительную защиту.

Специфичность антител. Каждое антитело специфично для определенного антигена; это связано с уникальной структурной организацией аминокислот в вариабельных участках его легких и тяжелых цепочек. Аминокислотная организация имеет разную пространственную конфигурацию для каждой антигенной специфичности, поэтому когда антиген вступает в контакт с антителом, многочисленные простетические группы антигена как зеркальное изображение соответствуют таким же группам антитела, благодаря чему между антителом и антигеном осуществляется быстрое и плотное связывание. Если антитело высокоспецифично и имеется много мест связи, происходит мощное сцепление между антителом и антигеном посредством: (1) гидрофобных связей; (2) водородных связей; (3) ионного притягивания; (4) ван-дер-вааль-совых сил. Комплекс антиген-антитело также подчиняется термодинамическому закону действия масс.

Структура и функции иммунной системы.

Структура иммунной системы. Иммунная система представлена лимфоидной тканью. Это специализированная, анатомически обособленная ткань, разбросанная по всему организму в виде различных лимфоидных образований. К лимфоидной ткани относятся вилочковая, или зобная, железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы (групповые лимфатические фолликулы, или пейеровы бляшки, миндалины, подмышечные, паховые и другие лимфатические образования, разбросанные по всему организму), а также циркулирующие в крови лимфоциты. Лимфоидная ткань состоит из ретикулярных клеток, составляющих остов ткани, и лимфоцитов, находящихся между этими клетками. Основными функциональными клетками иммунной системы являются лимфоциты, подразделяющиеся на Т- и В-лимфоциты и их субпопуляции. Общее число лимфоцитов в человеческом организме достигает 1012, а общая масса лимфоидной ткани составляет примерно 1-2 % от массы тела.

Лимфоидные органы делят на центральные (первичные) и периферические (вторичные).

Функции иммунной системы. Иммунная система выполняет функцию специфической защиты от антигенов, представляющую собой лимфоидную ткань, способную комплексом клеточных и гуморальных реакций, осуществляемых с помощью набора иммунореагентов, нейтрализовать, обезвредить, удалить, разрушить генетически чужеродный антиген, попавший в организм извне или образовавшийся в самом организме.

Специфическая функция иммунной системы в обезвреживании антигенов дополняется комплексом механизмов и реакций неспецифического характера, направленных на обеспечение резистентности организма к воздействию любых чужеродных веществ, в том числе и антигенов.

Серологические реакции

Реакции между антигенами и антителами in vitro или серологические реакции широко используются в микробиологических и серологических (иммунологических) лабораториях с самыми разнообразными целями:

серодиагностики бактериальных, вирусных, реже других инфекционных заболеваний,

сероидентификации выделенных бактериальных, вирусных и других культур различных микроорганизмов

Серодиагностику проводят с помощью набора специфических антигенов, выпускаемых коммерческими фирмами. По результатам серодиагностических реакций судят о динамике накопления антител в процессе заболевания, о напряженности постинфекционного либо поствакцинального иммунитета.

Сероидентификацию микробных культур проводят для определения их вида, серовара с помощью наборов специфических антисывороток, также выпускаемых коммерческими фирмами.

Каждая серологическая реакция характеризуется специфичностью и чувствительностью. Под специфичностью понимают способность антигенов или антител реагировать только с гомологичными антителами, содержащимися в сыворотке крови, либо с гомологичными антигенами соответственно. Чем выше специфичность, тем меньше ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

В серологических реакциях участвуют антитела, принадлежащие главным образом к иммуноглобулинам классов IgG и IgM.

Реакция агглютинации представляет собой процесс склеивание и выпадение в осадок корпускулярного антигена (агглютиногена) под воздействием специфических антител (агглютининов) в растворе электролита в виде глыбок агглютината.

Макрофаги представляют собой иммунной системы, которые жизненно важны для развития неспецифических защитных механизмов, обеспечивающих первую линию защиты от . Эти крупные иммунные клетки присутствуют почти во всех тканях и активно удаляют из организма мертвые и поврежденные клетки, бактерии, и клеточный мусор. Процесс, посредством которого макрофаги поглощают и переваривают клетки и патогены, называется .

Макрофаги также помогают в клеточном или адаптивном иммунитете, захватывая и представляя информацию о чужеродных антигенах иммунным клеткам, называемые лимфоцитами. Это позволяет иммунной системе лучше защищаться от будущих атак тех же "захватчиков". Кроме того, макрофаги участвуют в других важных функциях в организме, включая производство гормонов, иммунную регуляцию и заживление ран.

Фагоцитоз макрофага

Фагоцитоз позволяет макрофагам избавляться от вредных или нежелательных веществ в организме. Фагоцитоз - это форма , при котором вещество поглощается и разрушается клеткой. Этот процесс инициируется, когда макрофаг обращается к инородному веществу при помощи антител. Антитела представляют собой белки, продуцируемые лимфоцитами, которые связываются с чужеродным веществом (антигеном), помещая его в клетку для разрушения. Как только антиген обнаружен, макрофаг отправляет проекции, которые окружают и поглощают антиген ( , мертвые клетки и т.д.), окружая его в везикуле.

Интернализованный везикул, содержащий антиген, называется фагосомой. в макрофаге сливаются с фагосомой, образуя фаголисосому. Лизосомы являются мембранными мешочками гидролитических ферментов, образованных , которые способны переваривать органический материал. Содержание ферментов в лизосомах высвобождается в фаголисосому, а постороннее вещество быстро деградирует. Затем деградированный материал выталкивается из макрофага.

Развитие макрофагов

Макрофаги развиваются из лейкоцитов, называемых моноцитами. Моноциты представляют собой самый большой тип лейкоцитов. У них большое одиночное , которое часто имеет почечную форму. Моноциты продуцируются в костном мозге и циркулируют в от одного до трех дней. Эти клетки выходят из кровеносных сосудов, проходя через эндотелий кровеносных сосудов, чтобы войти в ткани. После достижения своего назначения моноциты превращаются в макрофаги или в другие иммунные клетки, называемые дендритными клетками. Дендритные клетки помогают в развитии антигенного иммунитета.

Макрофаги, которые отличаются от моноцитов, специфичны для ткани или органа, в которых они локализируются. Когда возникает потребность в большем количестве макрофагов в определенной ткани, живые макрофаги продуцируют белки, называемые цитокинами, вызывающие ответные моноциты, чтобы развиться в необходимый тип макрофаг. Например, макрофаги, борющиеся с инфекцией, производят цитокины, способствующие развитию макрофагов, которые специализируются на борьбе с патогенами. Макрофаги, которые специализируются на заживлении ран и восстановлении тканей, развиваются из цитокинов, полученных в ответ на повреждение тканей.

Функция и расположение макрофагов

Макрофаги встречаются почти во всех тканях тела и выполняют ряд функций вне иммунитета. Макрофаги помогают в производстве половых гормонов в мужских и женских половых органах. Они способствуют развитию сетей кровеносных сосудов в яичнике, что жизненно важно для производства гормона прогестерона. Прогестерон играет важную роль в имплантации эмбриона в матку. Кроме того, макрофаги, присутствующие в глазу, помогают развить сети кровеносных сосудов, необходимые для правильного зрения. Примеры макрофагов, которые находятся в других местах тела, включают:

- Центральная нервная система: микроглии - глиальные клетки, обнаруженные в нервной ткани. Эти чрезвычайно маленькие клетки патрулируют головной и спинной мозг, удаляя клеточные отходы и защищая от микроорганизмов.

- Жировая ткань: макрофаги в жировой ткани защищают от микробов, а также помогают жировым клеткам поддерживать чувствительность организма к инсулину.

- Покровная система: клетки Лангерганса представляют собой макрофаги в коже, служащие иммунной функции и помогают в развитии клеток кожи.

- Почки: макрофаги в почках помогают фильтровать микробы из крови и способствовать образованию протоков.

- Селезенка: макрофаги в красной мякоти селезенки помогают фильтровать поврежденные эритроциты и микробы из крови.

- Лимфатическая система: макрофаги, хранящиеся в центральной области лимфатических узлов, фильтруют лимфу с микробами.

- Репродуктивная система: макрофаги в помогают в развитии половых клеток, эмбриона и производстве стероидных гормонов.

- Пищеварительная система: макрофаги в кишечнике контролируют окружающую среду, защищающую от микробов.

- Легкие: альвеолярные макрофаги, удаляют микробы, пыль и другие частицы с дыхательных поверхностей.

- Кость: макрофаги в кости могут развиться в костные клетки, называемые остеокластами. Остеокласты помогают реабсорбировать и ассимилировать костные компоненты. Незрелые клетки, из которых образуются макрофаги, находятся в несосудистых отделах костного мозга.

Макрофаги и заболевания

Хотя основной функцией макрофагов является защита от , иногда эти патогены могут уклоняться от иммунной системы и инфицировать иммунные клетки. Аденовирусы, ВИЧ и бактерии, вызывающие туберкулез, являются примерами патогенов, которые вызывают заболевание, заражая макрофаги.

В дополнение к этим типам заболеваний макрофаги связаны с развитием таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, диабет и рак. Макрофаги в сердце способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям, помогая в развитии атеросклероза. При атеросклерозе стенки артерии становятся толстыми вследствие хронического воспаления, вызванного лейкоцитами.

Макрофаги в жировой ткани могут вызвать воспаление, которое индуцирует устойчивость жировых клеток к инсулину. Это может привести к развитию диабета. Хроническое воспаление, вызванное макрофагами, также может способствовать развитию и росту раковых клеток.

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Иммунная система - это мощная многослойная защита нашего организма, которая потрясающе эффективна против вирусов, бактерий, грибов и других патогенов извне. Кроме того, иммунитет способен эффективно распознавать и уничтожать трансформированные собственные клетки, которые могут перерождаться в злокачественные опухоли. Однако сбои в работе иммунной системы (по генетическим либо другим причинам) приводят к тому, что однажды злокачественные клетки берут верх. Разросшаяся опухоль становится нечувствительной к атакам организма и не только успешно избегает уничтожения, но и активно «перепрограммирует» защитные клетки для обеспечения собственных нужд. Поняв механизмы, которые опухоль использует для подавления иммунного ответа, мы сможем разработать контрмеры и попытаться сдвинуть баланс в сторону активации собственных защитных сил организма для борьбы с болезнью.

Эта статья представлена на конкурс научно-популярных работ «био/мол/текст»-2014 в номинации «Лучший обзор».

Главный спонсор конкурса - дальновидная компания Генотек .

Конкурс поддержан ОАО «РВК» .

Опухоль и иммунитет - драматический диалог в трех частях с прологом

Долгое время считалось, что причина низкой эффективности иммунного ответа при раке - то, что опухолевые клетки слишком похожи на нормальные, здоровые, чтобы иммунная система, настроенная на поиск «чужаков», могла их как следует распознавать. Этим как раз и объясняется тот факт, что иммунная система успешнее всего противостоит опухолям вирусной природы (их частота резко возрастает у людей, страдающих иммунодефицитом). Однако позже стало ясно, что это не единственная причина.

Если в этой статье речь идет про иммунные аспекты рака, то в работе «Страшней клешней на свете нет... » можно прочесть про особенности ракового метаболизма. - Ред.

Оказалось, что взаимодействие раковых клеток с иммунной системой носит гораздо более разносторонний характер. Опухоль не просто «прячется» от атак, она умеет активно подавлять местный иммунный ответ и перепрограммировать иммунные клетки, заставляя их обслуживать собственные злокачественные нужды.

«Диалог» между переродившейся, вышедшей из-под контроля клеткой с ее потомством (то есть будущей опухолью) и организмом развивается в несколько стадий, и если вначале инициатива почти всецело находится на стороне защитных сил организма, то в конце (в случае развития болезни) - переходит на сторону опухоли. Несколько лет назад учеными-онкоиммунологами была сформулирована концепция «иммуноредактирования» (immunoediting ), описывающая основные этапы этого процесса (рис. 1) .

Рисунок 1. Иммуноредактирование (immunoediting ) в процессе развития злокачественной опухоли.

Первая стадия иммуноредактирования - процесс устранения (elimination ). Под действием внешних канцерогенных факторов или в результате мутаций нормальная клетка «трансформируется» - приобретает способность неограниченно делиться и не отвечать на регуляторные сигналы организма. Но при этом она, как правило, начинает синтезировать на своей поверхности особые «опухолевые антигены» и «сигналы опасности». Эти сигналы привлекают клетки иммунной системы, прежде всего макрофаги , натуральные киллеры и Т-клетки . В большинстве случаев они успешно уничтожают «испортившиеся» клетки, прерывая развитие опухоли. Однако иногда среди таких «предраковых» клеток оказывается несколько таких, у которых иммунореактивность - способность вызывать иммунный ответ - по каким-то причинам оказывается ослабленной, они синтезируют меньше опухолевых антигенов, хуже распознаются иммунной системой и, пережив первую волну иммунного ответа, продолжают делиться.

В этом случае взаимодействие опухоли с организмом выходит на вторую стадию, стадию равновесия (equilibrium ). Здесь иммунная система уже не может полностью уничтожить опухоль, но еще в состоянии эффективно ограничивать ее рост. В таком «равновесном» (и не обнаруживаемом обычными методами диагностики) состоянии микроопухоли могут существовать в организме годами. Однако такие затаившиеся опухоли не статичны - свойства составляющих их клеток постепенно меняются под действием мутаций и последующего отбора: преимущество среди делящихся опухолевых клеток получают такие, которые способны лучше противостоять иммунной системе, и в конце концов в опухоли появляются клетки-иммуносупрессоры . Они в состоянии не только пассивно избегать уничтожения, но и активно подавлять иммунный ответ. По сути, это эволюционный процесс, в котором организм невольно «выводит» именно тот вид рака, который его убьет.

Этот драматический момент знаменует собой переход опухоли к третьей стадии развития - избегания (escape ), - на которой опухоль уже малочувствительна к активности клеток иммунной системы, более того - обращает их активность себе на пользу. Она принимается расти и метастазировать. Именно такая опухоль обычно диагностируется медиками и изучается учеными - две предыдущие стадии протекают скрыто, и наши представления о них основаны главным образом на интерпретации целого ряда косвенных данных.

Дуализм иммунного ответа и его значение в канцерогенезе

Существует множество научных статей, описывающих, как иммунная система борется с опухолевыми клетками, но не меньшее количество публикаций демонстрирует, что присутствие клеток иммунной системы в ближайшем опухолевом окружении является негативным фактором, коррелирующим с ускоренным ростом и метастазированием рака , . В рамках концепции иммуноредактирования, описывающей, как изменяется характер иммунного ответа по мере развития опухоли, подобное двойственное поведение наших защитников получило, наконец, свое объяснение.

Мы рассмотрим некоторые механизмы того, как это происходит, на примере макрофагов. Похожие приемы опухоль использует и для того, чтобы обманывать другие клетки врожденного и приобретенного иммунитета.

Макрофаги - «клетки-воины» и «клетки-целители»

Макрофаги, пожалуй, самые знаменитые клетки врожденного иммунитета - именно с изучения их способностей к фагоцитозу Мечниковым и началась классическая клеточная иммунология. В организме млекопитающих макрофаги - боевой авангард: первыми обнаруживая врага, они не только пытаются уничтожить его собственными силами, но также привлекают к месту сражения другие клетки иммунной системы, активируя их. А после уничтожения чужеродных агентов принимаются активно участвовать в ликвидации причиненных повреждений, вырабатывая факторы, способствующие заживлению ран. Эту двойственную природу макрофагов опухоли используют себе на пользу.

В зависимости от преобладающей активности различают две группы макрофагов: М1 и М2. М1-макрофаги (их еще называют классически активированными макрофагами) - «воины» - отвечают за уничтожение чужеродных агентов (в том числе и опухолевых клеток), как напрямую, так и за счет привлечения и активации других клеток иммунной системы (например, Т-киллеров). М2 макрофаги - «целители» - ускоряют регенерацию тканей и обеспечивают заживление ран , .

Присутствие в опухоли большого количества М1-макрофагов тормозит ее рост , а в некоторых случаях может вызвать даже практически полную ремиссию (уничтожение). И наоборот: М2-макрофаги выделяют молекулы - факторы роста, которые дополнительно стимулируют деление опухолевых клеток, то есть благоприятствуют развитию злокачественного образования. Экспериментально было показано, что в опухолевом окружении обычно преобладают именно М2-клетки («целители»). Хуже того: под действием веществ, выделяемых опухолевыми клетками, активные М1-макрофаги «перепрограммируются» в М2-тип , перестают синтезировать антиопухолевые цитокины, такие как интерлейкин-12 (IL12) или фактор некроза опухолей (TNF) и начинают выделять в окружающую среду молекулы, ускоряющие рост опухоли и прорастание кровеносных сосудов, которые будут обеспечивать ее питание, например фактор роста опухолей (TGFb) и фактор роста сосудов (VGF). Они перестают привлекать и инициировать другие клетки иммунной системы и начинают блокировать местный (противоопухолевый) иммунный ответ (рис. 2).

Рисунок 2. М1- и М2-макрофаги: их взаимодействие с опухолью и другими клетками иммунной системы.

Ключевую роль в этом перепрограммировании играют белки семейства NF-kB . Эти белки являются транскрипционными факторами, контролирующими активность множества генов, необходимых для М1 активации макрофагов. Наиболее важные представители этого семейства - р65 и р50, вместе образующие гетеродимер р65/р50, который в макрофагах активирует множество генов, связанных с острым воспалительным ответом, таких как TNF, многие интерлейкины, хемокины и цитокины. Экспрессия этих генов привлекает все новые и новые иммунные клетки, «подсвечивая» для них район воспаления. В то же время другой гомодимер семейства NF-kB - р50/р50 - обладает противоположной активностью: связываясь с теми же самыми промоторами, он блокирует их экспрессию, снижая градус воспаления.

И та, и другая активность NF-kB транскрипционных факторов очень важна, но еще важнее равновесие между ними. Было показано, что опухоли целенаправленно выделяют вещества, которые нарушают синтез p65 белка в макрофагах и стимулируют накопление ингибиторного комплекса р50/р50 . Таким способом (помимо еще ряда других) опухоль превращает агрессивных М1-макрофагов в невольных пособников своего собственного развития: М2-тип макрофагов, воспринимая опухоль как поврежденный участок ткани, включают программу восстановления, однако секретируемые ими факторы роста только добавляют ресурсы для роста опухоли. На этом цикл замыкается - растущая опухоль привлекает новые макрофаги, которые перепрограммируются и стимулируют ее рост вместо уничтожения.

Реактивация иммунного ответа - актуальное направление антираковой терапии

Таким образом, в ближайшем окружении опухолей присутствует сложная смесь молекул: как активирующих, так и ингибирующих иммунный ответ. Перспективы развития опухоли (а значит, перспективы выживания организма) зависят от баланса ингредиентов этого «коктейля». Если будут преобладать иммуноактиваторы - значит, опухоль не справилась с задачей и будет уничтожена или ее рост сильно затормозится. Если же преобладают иммуносупрессорные молекулы - это значит, что опухоль смогла подобрать ключ и начнет быстро прогрессировать. Понимая механизмы, которые позволяют опухолям подавлять наш иммунитет, мы сможем разработать контрмеры и сдвинуть баланс в сторону уничтожения опухолей .

Как показывают эксперименты, «перепрограммирование» макрофагов (и других клеток иммунной системы) обратимо. Поэтому одним из перспективных направлений онко-иммунологии на сегодняшний день является идея «реактивации» собственных клеток иммунной системы пациента с целью усиления эффективности других методов лечения. Для некоторых разновидностей опухолей (например, меланом) это позволяет добиться впечатляющих результатов. Другой пример, обнаруженный группой Меджитова , - обычный лактат, молекула, которая производится при недостатке кислорода в быстрорастущих опухолях за счет эффекта Варбурга . Эта простая молекула стимулирует перепрограммирование макрофагов, заставляя их поддерживать рост опухоли. Лактат транспортируется внутрь макрофагов через мембранные каналы, и потенциальная терапия заключается в блокировке этих каналов.

К клеткам системы макрофагов относятся:

клетки Купфера печени;

Все эти клетки обладают общими свойствами, что позволяет объединить их в физиологическую систему:

Образование макрофагов происходит в несколько этапов:

стволовая клетка;

монобласт;

промоноцит;

моноцит костного мозга;

моноцит периферической крови;

тканевой макрофаг.

Клетки системы макрофагов участвуют в иммунных процессах организма, например, для развития направленного иммунного ответа необходимо первичное взаимодействие антигена с макрофагом. Макрофаг перерабатывает антиген в иммуногенную форму, затем он контактирует с лимфоцитами, приводя к их иммунной стимуляции. В целом иммунный ответ возникает после многоэтапного взаимодействия макрофагов с Г- и В-лимфоцитами

Система макрофагов (system macrophagorum) - совокупность клеток моноцитарного ростка миелопоэза, способных к фагоцитозу, которая участвует в формировании иммунитета и в поддержании постоянства внутренней среды организма (синонимы — аппарат ретикулоэндотелиальный, система мононуклеарных фагоцитов).

Органами концентрации клеток ретикулоэндотелиальной системы являются костных мозг, селезенка, лимфатические узлы. Системой макрофагов эта совокупность клеток названа потому, что основными ее элементами являются гистиоциты.

К клеткам системы макрофагов относятся:

- ретикулярные и эндотелиальные клетки печени, селезенки, костного мозга, лимфатических узлов;

- клетки Купфера печени;

- макрофаги – гистиоциты рыхлой соединительной ткани;

- клетки адвентиции кровеносных и крупных лимфатических сосудов.

Все эти клетки обладают общими свойствами, что позволяет объединить их в физиологическую систему:

- способность поглощать взвешенные в крови вещества;

- способность к фагоцитозу – процессу захватывания и переваривания возбудителей инфекционных заболеваний и отмерших клеток;

- участие в кроветворении двумя путями – разрушение отживших кровяных клеток с использованием продуктов их разрушения; образование кровяных клеток, материнской клеткой для которых является ретикулярная клетка (островки кроветворения образуются вокруг центрального макрофага, который организует эритропоэз эритробластического островка);

- участие в реакциях иммунитета посредством образования антител в клеточных производных ретикулоэндотелиальной системы;

- обменная функция – участие макрофагов в обмене железа.

Образование макрофагов происходит в несколько этапов:

- стволовая клетка;

- монобласт;

- промоноцит;

- моноцит костного мозга;

- моноцит периферической крови;

- тканевой макрофаг.

Из костного мозга клетки выходят на стадии моноцитов или промоноцитов, а затем циркулируют в крови в течение 36 часов.

Макрофаги тканей и серозных полостей имеют практически сферическую форму, складчатую поверхность, в цитоплазме имеется большое количество пищеварительных вакуолей — лизосом и фаголизосом. Внутри лизосом находятся гидролитические ферменты, благодаря которым осуществляется переваривание поглощенных веществ. Макрофаги помимо прочего являются секреторными клетками и выделяют лизоцим, эластазу, коллагеназу, факторы комплемента С2, С3, С4, С5, активаторы плазминогена, интерферон.

Клетки системы макрофагов участвуют в иммунных процессах организма, например, для развития направленного иммунного ответа необходимо первичное взаимодействие антигена с макрофагом. Макрофаг перерабатывает антиген в иммуногенную форму, затем он контактирует с лимфоцитами, приводя к их иммунной стимуляции. В целом иммунный ответ возникает после многоэтапного взаимодействия макрофагов с Г- и В-лимфоцитами.