Насекомые в настоящее время являются самой процветающей группой животных на Земле.

Тело насекомых подразделяется на три отдела: голову, грудь и брюшко.

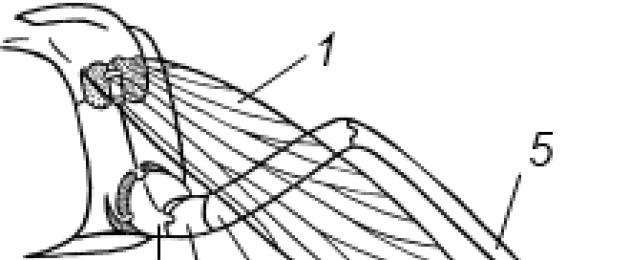

На голове насекомых находятся фасеточные глаза и четыре пары придатков. У некоторых видов кроме фасеточных глаз имеются простые глазки. Первая пара придатков представлена усиками (антеннами), являющимися органами обоняния. Остальные три пары образуют ротовой аппарат. Верхняя губа (лабрум), непарная складка, прикрывает верхние челюсти. Вторая пара ротовых придатков образует верхние челюсти (мандибулы), третья пара - нижние челюсти (максиллы), четвертая пара срастается и образует нижнюю губу (лабиум). На нижней челюсти и нижней губе могут находиться по паре щупиков. К ротовому аппарату относится язык (гипофаринкс) - хитиновое выпячивание дна ротовой полости (рис. 3). В связи со способом питания, ротовые аппараты могут быть различных типов. Различают грызущий, грызуще-лижущий, колюще-сосущий, сосущий и лижущий типы ротовых аппаратов. Первичным типом ротового аппарата следует считать грызущий (рис. 1).

рис. 1.

1 - верхняя губа, 2 - верхние челюсти, 3 - нижние челюсти, 4 - нижняя губа,

5 - основной членик нижней губы, 6 - "стволик" нижней губы, 7 - нижнечелюстной щупик,

8 - внутренняя жевательная лопасть нижней челюсти, 9 - наружная

жевательная лопасть нижней челюсти, 10 - подподбородок,

11 - ложный подбородок, 12 - нежнегубной щупик, 13 - язычок, 14 - придаточный язычок.

Грудь состоит из трех сегментов, которые называются соответственно переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь. Каждый из сегментов груди несет пару конечностей, у летающих видов на средне- и заднегруди находятся по паре крыльев. Конечности членистые. Основной членик ноги называется тазик, за ним следуют вертлуг, бедро, голень и лапка (рис. 2). В связи с образом жизни конечности бывают ходильными, бегательными, прыгательными, плавательными, копательными и хватательными.

рис. 2. Схема строения

конечности насекомого:

1 - крыло, 2 - тазик, 3 - вертлуг,

4 - бедро, 5 - голень, 6 - лапка.

рис. 3.

1 - фасеточные глаза, 2 - простые глазки, 3 - мозг, 4 - слюнная

железа, 5 - зоб, 6 - перднее крыло, 7 - заднее крыло, 8 - яичник,

9 - сердце, 10 - задняя кишка, 11 - хвостовая щетинка (церка),

12 - антенна, 13 - верхняя губа, 14 - мандибулы (верхние

челюсти), 15 - максиллы (нижние челюсти), 16 - нижняя губа,

17 - подглоточный ганглий, 18 - брюшная нервная цепочка,

19 - средняя кишка, 20 - мальпигиевы сосуды.

Число сегментов брюшка варьирует от 11 до 4. На брюшке у низших насекомых имеются парные конечности, у высших насекомых они видоизменяются в яйцеклад или другие органы.

Покровы представлены хитиновой кутикулой, гиподермой и базальной мембраной, защищают насекомых от механических повреждений, потери воды, являются наружным скелетом. Насекомые имеют много желез гиподермального происхождения: слюнные, пахучие, ядовитые, паутинные, восковые и пр. Окраска покровов насекомых обуславливается пигментами, содержащимися в кутикуле или гиподерме.

рис. 4. Продольный разрез через

голову черного таракана:

1 - ротовое отверстие, 2 - глотка,

3 - пищевод, 4 - головной мозг

(надглоточный нервный узел),

5 - подглоточный нервный узел,

6 - аорта, 7 - проток слюнных

желез, 8 - гипофаринкс, или

подглоточник, 9 - предротовая

полость, 10 - передний отдел

предротовой полости, или

цибарий, 11 - задний отдел

предротовой полости,

или саливарий.

Мышцы насекомых по гистологическому строению относятся к поперечнополосатым, они отличаются способностью к очень высокой частоте сокращений (до 1000 раз в секунду).

Пищеварительная система как у всех членистоногих подразделяется на три отдела, передний и задний отделы имеют эктодермальное происхождение, средний - энтодермальное (рис. 5). Пищеварительная система начинается ротовыми придатками и ротовой полостью, в которую открываются протоки 1-2 пар слюнных желез. Первая пара слюнных желез вырабатывает пищеварительные ферменты. Вторая пара слюнных желез может видоизменяться в паутинные или шелкоотделительные железы (гусеницы многих видов бабочек). Протоки каждой пары соединяются в непарный канал, который открывается у основания нижней губы под гипофаринксом. Передний отдел включает в себя глотку, пищевод и желудок. У некоторых видов насекомых пищевод имеет расширение - зоб. У видов, питающихся растительной пищей, в желудке находятся хитиновые складки, зубцы, способствующие перетиранию пищи. Средний отдел представлен средней кишкой, в которой происходит переваривание и всасывание пищи. В своей начальной части средняя кишка может иметь слепые выросты (пилорические придатки). Пилорические придатки функционируют как пищеварительные железы. У многих насекомых, питающихся древесиной, в кишечнике поселяются симбиотические простейшие и бактерии, выделяющие фермент целлюлазу и этим способствующие перевариванию клетчатки. Задний отдел представлен задней кишкой. На границе между средней и задней отделами в просвет кишечника открываются многочисленные слепо замкнутые мальпигиевы сосуды. Задняя кишка имеет ректальные железы, которые отсасывают из остатков пищевой массы воду.

рис. 5. Схема строения

пищеварительной системы

черного таракана:

1 - слюнные железы, 2 -

пищевод, 3 - зоб, 4 -

пилорические придатки,

5 - средняя кишка,

6 - мальпигиевы сосуды,

7 - задняя кишка,

8 - прямая кишка.

Органы дыхания насекомых - трахеи, по которым осуществляется транспорт газов. Трахеи начинаются отверстиями - дыхальцами (стигмами), которые находятся по бокам среднегруди и заднегруди и на каждом членике брюшка. Максимальное число дыхалец - 10 пар. Часто стигмы имеют особые замыкательные клапаны. Трахеи имеют вид тонких трубочек и пронизывают все тело насекомого (рис. 6). Концевые ветви трахей заканчиваются звездчатой трахейной клеткой, от которой отходят еще более тонкие трубочки - трахеолы. Иногда трахеи образуют небольшие расширения - воздушные мешки. Стенки трахей выстланы тонкой кутикулой, имеющие утолщения в форме колец и спиралей.

рис. 6. Схема

строения

дыхательной

системы черного

таракана

Кровеносная система насекомых - незамкнутого типа (рис. 7). Сердце находится в перикардиальном синусе на дорсальной стороне брюшного отдела тела. Сердце имеет вид трубки, слепо замкнутой на заднем конце. Сердце разделено на камеры, каждая камера имеет по бокам парные отверстия с клапанами - остии. Число камер - восемь и меньше. К каждой камере сердца подходят мышцы, обеспечивающие ее сокращение. Волна сокращений сердца от задней камеры кпередней обеспечивает одностороннее движение крови вперед.

Гемолимфа движется из сердца в единственный сосуд - в головную аорту и далее выливается в полость тела. Через многочисленные отверстия гемолимфа попадает в полость перикардиального синуса, затем через остии, при расширении сердечной камеры, засасывается в сердце. Гемолимфа не имеет дыхательных пигментов и представляет желтоватую жидкость, содержащую фагоциты. Основная ее функция - снабжение органов питательными веществами и перенос продуктов обмена корганам выделения. Дыхательная функция гемолимфы незначительна, лишь у некоторых водных личинок насекомых (личинки комаров-звонцов) гемолимфа имеет гемоглобин, окрашена в ярко-красный цвет и отвечает за транспорт газов.

Органами выделения насекомых являются мальпигиевы сосуды и жировое тело. Мальпигиевы сосуды (в количестве до 150) имеют эктодермальное происхождение, впадают в просвет кишечника на границе между средним и задним отделами кишечника. Продукт выделения - кристаллы мочевой кислоты. Жировое тело насекомых помимо основной функции - накопления запасов питательных веществ, служит еще и «почкой накопления». В жировом теле имеются особые экскреторные клетки, которые постепенно насыщаются труднорастворимой мочевой кислотой.

рис. 7. Схема строения

кровеносной системы

черного таракана:

1 - сердце, 2 - аорта.

Центральная нервная система насекомых состоит из парных надглоточных ганглиев (головного мозга), подглоточных ганглиев и сегментарных ганглиев брюшной нервной цепочки. Головной мозг включает в себя три отдела: протоцеребрум, дейтоцеребрум и тритоцеребрум. Протоцеребрум иннервирует акрон и размещающиеся на нем глаза. На протоцеребруме развиваются грибовидные тела, к которым подходят нервы от органов зрения. Дейтоцеребрум иннервирует усики, тритоцеребрум - верхнюю губу.

В состав брюшной нервной цепочки входят 11-13 пар ганглиев: 3 грудных и 8-10 брюшных. У некоторых насекомых грудные и брюшные сегментарные ганглии сливаются в грудные и брюшные нервные узлы.

Периферическая нервная система представлена нервами, отходящими от центральной нервной системы, и органами чувств. Имеются нейросекреторные клетки, нейрогормоны которых регулируют деятельность эндокринных органов насекомых.

Чем сложнее поведение насекомых, тем сильнее развит у них головной мозг и грибовидные тела.

Органы чувств насекомых достигают высокой степени совершенства. Возможности их сенсорного аппарата часто превосходят таковые высших позвоночных животных и человека.

Органы зрения представлены простыми и сложными глазами (рис. 8). Сложные, или фасеточные глаза располагаются по бокам головы и состоят из омматидиев, число которых у различных видов насекомых варьирует от 8-9 (муравьи) до 28000 (стрекозы). У многих видов насекомых зрение цветное. Каждый омматидий воспринимает небольшую часть из поля зрения всего глаза, изображение складывается из множества мелких частичек изображения, такое зрение иногда называют «мозаичным». Роль простых глазков до конца не изучена, установлено, что они воспринимают поляризованный свет.

рис. 8.

А - фасеточный глаз (на разрезе видны омматидии), Б - схема

строения отдельного омматидия, В - схема строения простого

глазка: 1 - хрусталик, 2 - хрустальный конус, 3 - пигментные

клетки, 4 - зрительные (ретинальные) клетки,

5 - рабдом (зрительный стержень), 6 - фасетки (наружные

поверхности хрусталика), 7 - нервные волокна.

Многие насекомые способны издавать звуки и слышать их. Органы слуха и органы, издающие звуки, могут находиться на любом участке тела. Например, у кузнечиков, органы слуха (тимпанальные органы) располагаются на голенях передних ног, здесь имеются по две узкие продольные щели, ведущие к барабанной перепонке, связанной с рецепторными клетками. Органы, издающие звуки, находятся на передних крыльях, причем левое крыло соответствует «смычку», а правое - «скрипке».

Органы обоняния представлены совокупностью обонятельных сенсилл, расположенных, в основном, на антеннах. Антенны самцов развиты в большей степени, чем антенны самок. По запаху насекомые разыскивают пищу, места для откладки яиц, особей противоположного пола. Самки выделяют особые вещества - половые аттрактанты, привлекающие самцов. Самцы бабочек находят самок на расстоянии 3-9 км.

Вкусовые сенсиллы располагаются у жуков на челюстных и губных щупиках, у пчел, мух, бабочек - на ножках, у пчел, муравьев - на усиках.

Осязательные рецепторы, термо- и гигрорецепторы рассеяны по поверхности тела, но больше всего их на усиках и щупиках. Многие насекомые воспринимают магнитные поля и их изменение, где находятся органы, воспринимающие эти поля, пока неизвестно.

Насекомые - раздельнополые животные. У многих видов насекомых выражен половой диморфизм. В состав мужской половой системы входят: парные семенники и семяпроводы, непарный семяизвергательный канал, совокупительный орган и придаточные железы. В состав совокупительного органа входят кутикулярные элементы - гениталии. Придаточные железы выделяют секрет, разбавляющий сперму и формирующий оболочку сперматофора. В состав женской половой системы входят: парные яичник и яйцеводы, непарное влагалище, семяприемник, придаточные железы. Самки некоторых видов имеют яйцеклад. Гениталии самцов и самок имеют сложное строение и таксономическое значение.

Насекомые размножаются половым способом, для ряда видов известен партеногенез (тли).

Развитие насекомых делится на два периода - эмбриональное, включающее развитие зародыша в яйце, и постэмбриональное, которое начинается с момента выхода личинки из яйца и заканчивается смертью насекомого. Постэмбриональное развитие проходит с метаморфозом. По характеру метаморфоза эти членистоногие подразделяются на две группы: насекомые с неполным превращением (гемиметаболические) и насекомых с полным превращением (голометаболические).

У гемиметаболических насекомых личинка похожа на взрослое животное. Отличается от него недоразвитыми крыльями - гонадами, отсутствием вторичных половых признаков, меньшими размерами. Такие имагоподобные личинки называются нимфами. Личинка растет, линяет, после каждой линьки зачатки крыльев увеличиваются. После нескольких линек из нимфы старшего возраста выходит имаго.

У голометаболических насекомых личинка не похожа на имаго не только по строению, но и экологически, например, личинка майского жука живет в почве, имаго - на деревьях. Личинки после нескольких линек превращаются в куколок. Во время стадии куколки происходит разрушение личиночных органов и формирование организма взрослого насекомого.

рис. 9.

А - открытая (наездник), Б -

покрытая (бабочка),

В - скрытая (муха).

Личинки голометаболических насекомых не имеют сложных глаз и зачатков крыльев. Их ротовой аппарат грызущего типа, усики и конечности - короткие. По степени развития конечностей выделяют четыре типа личинок: протоподные, олигоподные, полиподные, аподные. У протоподных личинок имеются лишь зачатки грудных ног (пчелы). У олигоподных личинок - три пары нормальных ходильных ног (жуки, сетчатокрылые). Полиподные личинки кроме трех пар грудных ног имеют еще несколько пар ложных ножек на брюшке (бабочки, пилильщики). Брюшные ножки представляют собой выступы стенки тела, несут на подошве шипики и крючочки. Аподные личинки конечностей не имеют (двукрылые).

По способам движения личинки голометаболических насекомых подразделяются на камподеовидных, эруковидных, проволочниковых и червеобразных.

Камподеовидные личинки имеют длинное гибкое тело, бегательные ноги и чувствующие церки (жужелицы). Эруковидные личинки - мясистое слабоизогнутое телос конечностями или без (майские жуки, бронзовки, навозники). Проволочниковые - с жестким телом, круглым в поперечнике, с опорными церками (жуки-щелкуны, чернотелки). Червеобразные - по внешнему виду похожи на червей, безногие (двукрылые и многие другие).

Куколки бывают трех типов: свободные, покрытые, скрытые (рис. 9). У свободных куколок зачатки крыльев и конечностей хорошо видны, свободно отделены от тела, покровы - тонкие и мягкие (жуки). У покрытых куколок зачатки плотно прирастают к телу, покровы - сильно склеротизированные (бабочки). Скрытые куколки - свободные куколки, находящиеся внутри ложного кокона - пупария (мухи). Пупарий представляет собой несброшенную затвердевшую личиночную шкурку.

Если рассматривать глаз насекомого под сильным увеличительным стеклом, то мы увидим, что состоит он из мельчайшей круглой решетки. А кажется это по той причине, что глаз насекомого состоит из множества маленьких глазков, на научном языке называемых «фасетками». Сегодня пробуем понять, почему у насекомых глаза круглые, как видят насекомые окружающие их предметы? Эти так часто интересуют ребенка, но ?

Особенности строения органов зрения

Глаза насекомых разделяют на три вида:

- сложные (фасеточные);

- простые;

- личиночные.

Строение таких глаз отличается, и видеть ими насекомые способны неодинаково.

Сложное строение глаз преобладает у максимального количества насекомых, зависит от развития самого живого существа. Такие глаза состоят из множественных отдельных структурных элементов – омматидиев.

Через них проводится, преломляется свет, воспринимаются зрительные сигналы. Каждый отдельный омматидий отличается наличием аппарата пигментного изолирования, который целиком или частично предохраняет от попадания бокового света.

Омматидии разделяют на два основных вида, что влияет на особенности строения глаз.

- Аппазиционный глаз имеет изолированные омматидии. Каждый из них способен работать индивидуально от остальных, видя только определенную часть окружающего пространства. Картинка складывается в мозгу насекомого, словно мельчайшая мозаика.

- Во второй группе – суперпозиционной, омматидии, правда частично, но имеют защищенность от боковых лучей. Это несколько мешает насекомым видеть при интенсивности света, но улучшает зрение в сумерках.

К простым глазам относятся органы зрения, которые имеются у некоторых насекомых и располагаются, как правило, на верхней части головы.

Строение таких глаз существенно упрощено, видят они слабее остальных. Есть мнение, что такие глаза полностью лишены зрительной возможности, и только несут ответственность за улучшение функций сложных глаз.

И если закрасить насекомому фасеточные , оно не сможет ориентироваться в пространстве, даже имея хорошо выраженные глазки простого строения.

Личиночными глазами называют органы зрения, которые имеют личинки насекомых, обладающие возможностью полностью превращаться в сложные глаза. Структура их несколько упрощена, что не позволяет насекомому хорошо видеть.

Отличительные особенности зрения насекомых

Зрение насекомых изучается давно. Благодаря повышенному интересу ученых специалистов, удалось выяснить массу отличительных особенностей, связанных с работоспособностью глаз.

И все равно, строение зрительных органов настолько различно, что качество восприятия изображения, цветность, объемы, движение у разных групп насекомых отличается. На это влияют некоторые факторы:

- сложный глаз отличается структурным строением омматидиев и численностью, выпуклостью, расположением и формами;

- простые глаза и стеммы отличаются числом и тонкостью строения, имея огромное количество вариантов.

Глаза насекомых с разной численностью омматидиев:

- у муравья имеется 6000 фасеток

- у мухи 4000

- у жуков 9000

- у бабочек 17000

- и самый сложный глаз у стрекозы имеет 28000- 30000 фасеток.

Насекомые видят по-разному: доступный для зрения лучевой спектр понижен с левой стороны, и увеличен с правой.

У стрекозы только нижние фасетки различают цвета, верхние различают форму. Глаза стрекозы занимают большую часть головы, поэтому стрекоза способна видеть — чувствовать, то что происходит у нее за спиной. Стрекоза не видит объект, а чувствует его тепло, видит в инфракрасном диапазоне.

Насекомые умеют отличать формы, но происходит это не так, как у человека. Бабочки и пчелы игнорируют круг или овал, но привлекутся радиальным строением, напоминающим цветочный венчик. Предмет, отличающийся сложностью фигуры и игры теней, привлечет внимание гораздо оперативней. Интересно и то, что пчелам нравятся предметы, отличающиеся малыми размерами.

Примечательно, что насекомые способны «узнавать» предметы даже по расположению.

Органы зрения развиты у большинства насекомых. Наибольшего развития достигают сложные, или фасеточные, глаза . Число зрительных элементов - омматидиев, или фасеток, в глазу комнатной мухи достигает 4 тыс., а у стрекоз даже 28 тыс. Омматидий состоит из прозрачного хрусталика, или роговицы, в виде двояковыпуклой линзы и лежащего под ней прозрачного хрустального конуса. Вместе они составляют оптическую систему. Под конусом расположена сетчатка, воспринимающая световые лучи. Клетки сетчатки соединены нервными волокнами с зрительными долями мозга. Каждый омматидий окружают пигментные клетки.

В зависимости от восприятия света различной интенсивности различают аппозиционный и суперпозиционный типы глаз. Первая разновидность строения глаз характерна дневным насекомым, вторая – ночным.

В аппозиционном глазе каждый омматидий изолирован в своей верхней части при помощи пигмента от соседних омматидиев. Таким образом, каждая структурная единица глаза работает отдельно от всех остальных, воспринимая только «свою» часть внешнего пространства. Общая картинка складывается в мозге насекомого как бы из множества кусочков мозаики.

В суперпозиционном глазе омматидии лишь частично, хоть и по всей длине, защищены от боковых лучей: они полупроницаемы. С одной стороны, это мешает насекомым при интенсивном освещении, с другой – помогает им лучше видеть в сумерках.

Глазки́ (дорсальные простые глаза) – это мелкие органы зрения, которые имеются у некоторых имаго и располагаются обычно на верхней части головы. Обычно представлены в количестве трех, при этом, один лежит чуть впереди, а еще два – сзади и сбоку от переднего. В их составе нет омматидия, строение простых глазков значительно упрощено. Снаружи располагается роговица, состоящая из корнеагенных клеток, глубже находится световоспринимающий аппарат из ретинальных (чувствительных) клеток, еще ниже лежат пигментные клетки, которые переходят в волокна зрительного нерва.

Из всех разновидностей глаз насекомых простые глазки обладают наиболее слабой способностью к зрению. По некоторым данным, они вообще не выполняют зрительной функции, и лишь отвечают за улучшение функции сложных глаз. Это, в частности, доказывается тем, что у насекомых практически не бывает простых глазков в отсутствии сложных. Кроме того, при закрашивании фасеточных глаз насекомые перестают ориентироваться в пространстве, даже если у них имеются хорошо выраженные простые глазки.

Стеммы, или латеральные простые глаза – имеются у личинок насекомых с полным превращением. Во время стадии куколки они «превращаются» в сложные глаза. Выполняют зрительную функцию, но, в связи с упрощенной структурой, видят относительно слабо. Для улучшения зрения личиночные глазки нередко представлены у личинок в количестве нескольких штук. У личинок пилильщиков они сходны с дорсальными, а у гусениц бабочек напоминают омматидий сложного глаза. Гусеницы воспринимают форму предметов, различают мелкие детали на их поверхности.

Наиболее сложными из органов чувств у насекомых являются органы зрения. Последние представлены образованиями нескольких типов, из которых важнейшие - сложные фасетированные глаза примерно такого же строения, как и сложные глаза ракообразных .

Глаза состоят из отдельных омматидиев ( рис. 337), количество которых определяется главным образом биологическими особенностями насекомых. Активные хищники и хорошие летуны, стрекозы обладают глазами, насчитывающими до 28 000 фасеток в каждом. В то же время муравьи (отр. Перепончатокрылые), особенно рабочие особи видов, обитающих под землей, имеют глаза, состоящие из 8 - 9 омматидиев.

Каждый омматидий представляет совершенную фотооптическую сенсиллу ( рис. 338). В его состав входят оптический аппарат, включающий роговицу, - прозрачный участок кутикулы над омматидием и так называемый хрустальный конус. В совокупности они выполняют роль линзы. Воспринимающий аппарат омматидия представлен несколькими (4 - 12) рецепторными клетками; специализация их зашла очень далеко, о чем говорит полная утрата ими жгутиковых структур. Собственно чувствительные части клеток - рабдомеры - представляют скопления плотно упакованных микроворсинок, располагаются в центре омматидия и тесно прилегают друг к другу. В совокупности они образуют светочувствительный элемент глаза - рабдом.

По краям омматидия залегают экранирующие пигментные клетки; последние довольно существенно отличаются у дневных и ночных насекомых. В первом случае пигмент в клетке неподвижен и постоянно разделяет соседние омматидии, не пропуская световые лучи из одного глазка в другой. Во втором случае пигмент способен перемещаться в клетках и скапливаться только в их верхней части. При этом лучи света попадают на чувствительные клетки не одного, а нескольких соседних омматидиев, что заметно (почти на два порядка) повышает общую чувствительность глаза. Естественно, что подобного рода адаптация возникла у сумеречных и ночных насекомых. От чувствительных клеток омматидия отходят нервные окончания образующие зрительный нерв.

Кроме сложных глаз многие насекомые имеют еще и простые глазки ( рис. 339), строение которых не соответствует строению одного омматидия. Светопреломляющий аппарат линзообразной формы, сразу же под ним расположен слой чувствительных клеток. Весь глазок одет чехлом из пигментных клеток. Оптические свойства простых глазков таковы, что воспринимать изображения предметов они не могут.

Личинки насекомых в большинстве случаев обладают только простыми глазками, отличающимися, однако, по строению от простых глазков взрослых стадий. Никакой преемственности между глазками взрослых особей и личинок не существует. Во время метаморфоза глаза личинок полностью резорбируются.

Зрительные способности насекомых совершенны. Однако структурные особенности сложного глаза предопределяют особый физиологический механизм зрения. Животные, имеющие сложные глаза, обладают "мозаичным" зрением. Малые размеры омматидиев и их обособленность друг от друга приводят к тому, что каждая группа чувствительных клеток воспринимает лишь небольшой и сравнительно узкий пучок лучей. Лучи, падающие под значительным углом, поглощаются экранирующими пигментными клетками и не достигают светочувствительных элементов омматидиев. Таким образом, схематично каждый омматидии получает изображение только одной небольшой точки объекта, находящегося в поле зрения всего глаза. Вследствие этого изображение складывается из стольких световых точек, отвечающих различным частям объекта, на сколько фасеток падают перпендикулярно лучи от объекта. Общая картина комбинируется как бы из множества мелких частичных изображений путем приложения их одного к другому.

Восприятие цвета насекомыми также отличается известным своеобразием. Представители высших групп Insecta имеют цветовое зрение, основанное на восприятии трех основных цветов, смешение которых и дает все красочное многообразие окружающего нас мира. Однако у насекомых по сравнению с человеком наблюдается сильный сдвиг в коротковолновую часть спектра: они воспринимают зелено - желтые, синие и ультрафиолетовые лучи. Последние для нас невидимы. Следовательно, цветовое восприятие мира насекомыми резко отличается от нашего.

Функции простых глазков взрослых насекомых требуют еще серьезного изучения. По - видимому, они в какой - то мере "дополняют" сложные глаза, влияя на активность поведения насекомых в разных условиях освещенности. Кроме того, было показано, что простые глазки наряду со сложными глазами способны воспринимать поляризованный свет.

У многих насекомых сложные фасеточные глаза, состоящие из многочисленных отдельных глазков - омматидий. Насекомые видят мир так, будто он собран из мозаики. Большинство насекомых являются «близорукими». Отдельные из них, как, например, муха диопсиду, видят на расстоянии 135 метров. Бабочка - а она имеет самое острое зрение среди наших насекомых - не видит дальше двух метров, а пчела ничего не видит уже на расстоянии одного метра. Насекомые, глаза которых состоят из большого количества омматидий, способны замечать малейшее движение вокруг себя. Если объект изменяет свое положение в пространстве, то его отражение в составных глазах также меняет место расположения, перемещаясь на некоторое количество омматидий, и насекомое это замечает. Сложные глаза играют огромную роль в жизни хищных насекомых. Благодаря такому строению органов зрения насекомое может сфокусировать глаза на нужном объекте или наблюдать за ним только частью сложного глаза. Интересно, что ночные бабочки ориентируются с помощью зрения и всегда летят к источнику света. Азимут их глаз по отношению к лунному свету всегда меньше 90°.

Цветовое зрение

Для того, чтобы видеть определенный цвет, глаз насекомого должен воспринимать электромагнитные волны определенной длины. Насекомые хорошо воспринимают как ультракороткие, так и ультрадолгие световые волны и цвета спектра, видимого человеческим глазом. Известно, что человек видит цвета от красного до фиолетового, однако его глаз не способен воспринимать ультрафиолетовое излучение - волны, которые длиннее красных и короче фиолетовых. Насекомые видят ультрафиолетовый свет, но не различают цвета красного спектра (только бабочки видят красный цвет). Например, цветок мака воспринимается насекомыми как бесцветный, зато на других цветах глаза насекомые видят такие ультрафиолетовые узоры, которые человеку даже трудно представить. Насекомые ориентируются по этими узорам в поисках нектара. На крыльях бабочек также есть ультрафиолетовые рисунки, которые невидимы для человека. Пчелы различают такие цвета: голубовато-зеленый, фиолетовый, желтый, синий, пчелиный пурпурный и ультрафиолетовый. Насекомые также способны ориентироваться при помощи поляризованного света. При прохождении сквозь атмосферу Земли луч света преломляется, и в результате того, что возникает поляризация света, на разных участках неба длина волн разная. Благодаря этому, даже когда солнца не видно из-за туч, насекомое точно определяет направление.

Интересные факты

У личинок некоторых жуков развиты простые глазки, благодаря которым они хорошо видят и спасаются от хищников. У взрослых жуков развиваются сложные глаза, однако зрение у них не лучше, чем у личинок. Сложные фасеточные глаза есть не только у насекомых, но и в некоторых ракообразных, таких как крабы и омары. Вместо хрусталиков в омматидиях в них расположены миниатюрные зеркальца. Впервые люди смогли посмотреть на мир глазами насекомого в 1918 г. благодаря немецкому ученому Екснеру. Число мелких глазков у насекомых (в зависимости от вида) варьирует от 25 до 25 000. Глаза насекомых, например, жуков, которые плавают на поверхности воды, разделенные на две части: верхняя часть служит для того, чтобы видеть в воздухе, а нижняя - под водой. Фасеточные глаза насекомых видят не так хорошо, как глаза птиц и млекопитающих, поскольку они не способны передавать мелкие детали (у насекомых может быть от 25 до 25 000 фасеток). Зато они хорошо воспринимают объекты, которые двигаются, и регистрируют даже те цвета, которые недоступны для человеческого глаза.