45. Кора больших полушарий, ее строение и значение.

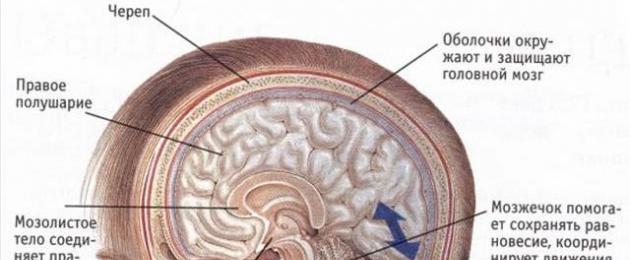

Кора больших полушарий головного мозга - структура головного мозга, слой серого вещества толщиной 1,3-4,5 мм, расположенный по периферии полушарий большого мозга, и покрывающий их.

Кора головного мозга играет очень важную роль в осуществлении высшей нервной (психической) деятельности.

У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом.

Кора большого мозга покрывает поверхность полушарий и образует большое количество различных по глубине и протяжённости борозд. Между бороздами расположены различной величины извилины большого мозга.

В каждом полушарии различают следующие поверхности:

выпуклую верхнелатеральную поверхность , примыкающую к внутренней поверхности костей свода черепа

нижнюю поверхность , передние и средние отделы которой располагаются на внутренней поверхности основания черепа, в области передней и средней черепных ямок, а задние - на намёте мозжечка

медиальную поверхность , направленную к продольной щели мозга.

В каждом полушарии различают наиболее выступающие места: спереди - лобный полюс, сзади - затылочный, и сбоку - височный.

Полушарие разделено на пять долей. Четыре из них примыкают к соответствующим костям свода черепа:

Лобная, теменная, затылочная, височная, островковая доля отделяет лобную долю от височной.

Устройство коры головного мозга и взаимодействие между собой отдельных её частей называется архитектоникой коры большого мозга. Место, где кора мозга выполняет те или иные функции: анализ поступающей от органов чувств информации, их сохранение, и т.д., во многом определяются внутренней структурой и построением связей (морфологией) внутри конкретных участков головного мозга (такие участки называются корковыми полями). Ещё одной важнейшей функцией коры головного мозга является связь с определенными внешними приемниками информации (рецепторами), каковыми являются все органы чувств, а также с органами и тканями, выполняющими команды, поступающие от коры головного мозга (эффекторами).

Всё, что человек видит, распознаётся и анализируется в затылочной области коры головного мозга, глаз же - всего лишь приемник изображения, передающий его по нервным волокнам для анализа в затылочную зрительную зону.

В том случае, если изображение движется, то анализ движения этого изображения происходит в теменной области , и в результате этого анализа мы определяем, в каком направлении и с какой скоростью движется видимый нами предмет.

Теменные области коры, совместно с височными зонами коры принимают участие в формировании акта членораздельной речи и в восприятии формы тела человека и его расположения в пространстве.

Лобные доли коры головного мозга у человека являются теми участками коры, которые в основном осуществляют высшие психические функции, проявляющиеся в формировании личностных качеств, темперамента, характера, способностей, воли, разумности поведения, творческих наклонностей и одарённости, влечений и пристрастий, в общем всего того, что делает человека личностью, не похожей на всех остальных людей, и в построении целенаправленного поведения, основанного на предвидении. Все эти способности резко нарушается при повреждении лобных отделов коры головного мозга.

Наиболее обширное поражение коры головного мозга сопровождается полным исчезновением психической деятельности.

Большие полушария — это филогенетически наиболее молодой отдел ЦНС, развивающийся из конечного мозга. Кора — это поверхностный слой серого вещества больших полушарий, который состоит из нервных клеток с их отростками и промежуточной ткани (нейроглия, кровеносные и лимфатические сосуды).

Кора больших полушарий делится на три типа:

- архикортекс (древняя кора гиппокампа),

- палеокортекс (старая кора грушевидной доли),

- неокортекс.

Функции коры БП.

1. сенсорная — отвечает за восприятие сигналов из окружающей среды и внутренней среды, их обработка, ибо каждый анализатор имеет корковую часть.

2. условно-рефлекторная — отвечает за осуществление условных рефлексов.

3. психическая — отвечает за возникновение ощущений, восприятий, за способность к мыслительной деятельности, абстрактное мышление и запоминание, осознание сигналов из окружающей среды, осознание личностью взаимоотношения с окружением, является структурной основой осознания и интеллекта, за психические свойства личности: интересы, темперамент, характер и т. д.

Структурное развитие коры идет с увеличением нервных элементов и возникновение многослойного строения коры (у амфибий — 1 слой, у птиц — 3 слоя, у селовека — 6 слоев).

Параллельно происходит усовершенствование связей как в пределах самой коры, так и её связь с другими отделами ЦНС:

- коллатеральные пути , образованные отростками нервных клеток, идущих параллельно поверхности коры и обеспечивающих взаимодействие и связь между клетками разных слоёв одного полушария.

2. ассоциативные пути , связывают разные области одного полушария.

3. комисуральные пути , связывают разные области обоих полушарий, обеспечивая их согласованную деятельность,

4. проекционные пути , связывают кору БП с нижележащими отделами ЦНС и с рецепторами.

В процессе эволюции происходит увеличение площади поверхности коры за счет образования борозд и извилин и теперь она (S пов.) составляет примерно 2,5 м 2 .

В коре ядерный тип строения нижележащих отделов ЦНС сменяется экранным типом, а именно в коре клетки лежат в одной плоскости, а также увеличивается количество чувствительных нервных клеток по сравнению с двигательными (в спинном мозге соотношение чувствительных и двигательных нейронов составляет 15: 1, а в коре — 20: 1).

в процессе эволюции увеличивается ёмкость черепа, нарастает масса мозга, что не определяет умственных способностей, а имеет отношение к изменению массы тела(у слона m = 5 кг, отношение к массе тела составляет 1/500, у обезьян — 1/50, у человека — 1/40). Вес мозга у людей широко варьирует, но как уже отмечалось, умственные способности не зависят от массы мозга. Так были проведены измерения массы мозга у гениальных людей в разные периоды истории: Тургенев — 2012 г (самый большой мозг), Байрон — 1807 г, Бехтерев — 1720 г, Павлов — 1653 г, А. Франс — 1017 г.

Важным является соотношение между отдельными долями больших полушарий: затылочная доля у обезьян составляет 30-40%, у человека — 12%, нижние теменные доли 0,7% и 0,8%, лобные доли 10% и 20%.

В ходе эволюции происходит специализация центров и кортиколизация функций.

Методы изучения функций КБП:

1. экстирпация — частичное или полное удаление коры, сопровождаемое наблюдениями за изменениями функций.

2. раздражение определенных зон коры, ответственных за реализацию данной функции.

3. метод условных рефлексов.

4. электроэнцефалография — регистрация биопотенциалов.

5. клинико-анатомические исследования позволяют сопоставить прижизненные изменения функций в связи с заболеваниями и последующим морфологическим обследованием после смерти.

6. компьютерная томография использует рентгеновское излучение для получения изображения структур мозга, суть метода заключается в том, что поглощение рентгеновских лучей разными структурами мозга определяется специальными детекторами, расположенными под разными углами при движении источника излучения, данный метод позволяет получить прижизненное изображение мозга.

7. ядерно-магнитный резонанс определяет радиоволны, которые испускают ядра атомов водорода при помещении обследуемого в сильное магнитное поле, компьютер выдает прижизненное изображение структур мозга.

8. позитронно-эмисионная томография позволяет определить степень метаболической активности в разных отделах мозга, при этом исследуемый получает радионуклиды, глюкозу, которые испускают поток позитронов и вступают в обменные процессы в мозге. Получение объекта Ɣ- лучами и их взаимоотношение с потоками позитронов позволяет получить изображение изменений обменных процессов.

Последствия удаления КБП:

û у рыб и амфибий удаление не вызывает изменения реакций на окружающую среду, нарушается лишь обонятельная рецепция,

û удаление у рептилий приводит к нарушению обоняния и способности к самостоятельному поиску пищи,

û удаление у птиц приводит к пребыванию подопытного объекта после операции в состояние сонливости, условные рефлексы пропадают. Функция полета осуществляется лишь при подбрасывании, т.е. при внешнем воздействии,

û удаление у собак приводит к резкому нарушению поведения, условные рефлексы при этом утрачиваются, новые не образуются, безусловные рефлексы сохраняются лишь на сильные раздражители, утрачивается стремление к поиску пищи, нарушаются ориентировочные рефлексы, подопытные могут перемещаться, но при этом будет наблюдаться неправильная шаткая походка — атаксия,

û удаление у обезьян приводит к полной утрате способности передвигаться, что обозначается как паралич, а также к резкому нарушению обменных процессов в организме.

Нарушение внутриутробного развития человека может приводить к появлению на свет анэнцефалов, у которых наблюдается отсутствие коры, имеются резкие нарушения двигательной активности, нарушение восприятия дистантных раздражителей, условные рефлексы не образуются, сохраняется уровень новорожденности независимо от возраста.

Клеточное строение коры.

Кора имеет толщину от 1,5 до 3 мм, количество клеток составляет 14 -15 млрд. Клетки классифицируются по морфологическим признакам на основные типы: пирамидные, веретенообразные, звездчатые, зернистые. Функционально нейроны подразделяются на сенсорные, моторные и промежуточные (вставочные). Пирамидные и веретенообразные клетки выполняют эфферентную функцию, а звездчатые — афферентную. Связи между клетками образуются с помощью аксосоматических, аксодендритых синапсов, среди которых последние преобладают.

Клетки располагаются послойно, в 6 слоев (лишь кора гиппокампа имеет 3 слоя) :

- самый наружный — молекулярный , имеет немного горизонтальных клеток — зерен в своем составе, в основном образован волокнами восходящих аксонов, коллатералями нисходящих аксонов, концевыми ветвями апикальных (восходящих) дендритов.

- Наружный зернистый — представлен мелкими пирамидными и звездчатыми клетками, аксоны которых заканчиваются в 3, 5 и 6 слоях.

- Наружный пирамидный — представлен мелкими и средними пирамидными клетками, аксоны которых могут заканчиваться в более глубоких слоях коры, либо уходить в белое вещество полушарий и образовывать ассоциативные пути.

- Внутренний зернистый — состоит из клеток-зерен и малых пирамидных клеток. Апикальные дендриты этих клеток достигают первого слоя, а а базальные дендриты заканчиваются в этом же слое. Аксоны также могут уходить в белое вещество или поднимаются в верхние слои.

- Внутренний пирамидный — это большие пирамидные клетки, аксоны которых уходят в белое вещество и участвуют в образовании ассоциативных, проекционных и коммисуральных путей.

- Слой полиморфных клеток — содержит разнообразные по форме и размеру клетки. Их аксоны либо поднимаются в верхние слои, либо участвуют в образовании коротких и длинных путей.

2 и 4 слои выполняют чувствительную функцию, 5 и 6 слои — двигательную эфферентную, 3 слой важен для внутрикорковых связей ассоциативных путей. Выраженность слоев в разных отделах КБП различна. На основании этого Бродман выделил 11 зон и 52 поля. Функциональной единицей коры является колонка клеток, которая ограничена в вертикальном направлении и воспринимает определенный вид раздражителя. Диаметр колонки равен примерно 500 мкм. Работа происходит по вероятностно-статистическому принципу. Вероятностный принцип говорит об участии определенного количества нейронов, а количество участвующих нейронов необходимо для выполнения определенной функции (статистический принцип).

Есть клетки глии (в 10 раз больше, чем нейронов), которые выполняют следующие функции: участие в процессах обмена веществ в коре, регуляция кровотока внутри мозга, регуляция возбуждений нейронов за счет нейросекреции, участие в хранении информации, участие в реакциях мозга на возбуждение вредных факторов.

Теория локализации функций в коре.

Имеют значение для определения очага поражения и диагностическое значение заболеваний.

1. теория эквипотенциальности (равнозначности) коры (Флуренс). Он удалял кору у голубей и чем больше удалял, тем сильнее были нарушения.

2. теория узкой локализации (Галль). Австрийские физиологи считали, что развитие мозга влияет на форму черепа.

1861 г. - ученый Брока обнаружил в нижней трети лобной извилины левого полушария двигательный центр речи, поражение которого приводит к утрате способности говорить.

1870 г. - Фрис обнаружил в лобной доле локализацию двигательной функции передней центральной доле, поражение которой вызывает паралич.

1874 г. - психиатр Верьшке показал, что поражения задней трети височной извилины левого полушария происходит нарушение понимания речи, однако сохраняется способность говорить.

3. теория динамической локализации функций в коре (Павлов) на основе учений об анализаторах Павлов показал, что периферические зоны анализаторов не имеют четких границ. Наибольшее выпадение функции наступает при поражении ядра. Роль компенсации могут взять на себя другие образования мозга.

4. современные представления локализации функций в коре.

а) первичные (проекционные) зоны.

б) вторичные зоны (обработка сигналов)

в) ассоциативные (третичные) зоны (зоны перекрытия первичных зон).

Первичная зона представляет собой зону проекционных чувствительных путей в КБП. Идет по 3-м нейронам (1 — в спинном ганглии, 2 — ствол мозга, 3 — зрительный бугор). Здесь и формируется ощущение в соответствии с той модальностью раздражителя, который воспринимаем. Оно формируется в форме образа.

Вторичные зоны окружают первичную зону и здесь происходит опознание раздражителя на основе сопоставления со следами прошлого опыта (храниться в памяти).

Третичная зона образована зонами перекрытия вторичных зон, относящихся к разным анализаторам или сенсорных систем. Наибольшего развития в этих зонах достигли 2 и 3 слои КБП. Для этих зон характерно наличие полисенсорных нейронов, реагирующих на разные раздражители. Эти зоны устанавливают межанализаторные связи, которые позволяют оценивать всю совокупность свойств предметов. Этим зонам принадлежат следующие свойства : тозия — способность узнавать предметы (патология — агнозия ), праксия — приобретенный заученный двигательный навык. Поражение ассоциативных зон сопровождается утратой способности выполнить заученные движения — апраксия .

Функции конечного мозга.

Конечный мозг делится на лобную, затылочную, теменную и височную доли. Каждая доля делится на мелкие участки. Выделяют лимбическую долю: это участки лобной, теменной и височной долей, окружающих промежуточный мозг. В глубине сильвиевой борозы, в глубине полушария лежит островок и он прикрывается краями лобной, височной и теменной долей. Он связан с инервацией внутренних органов. Лобная доля связана с выполнением произвольных движений, с координацией двигательных механизмов речи, языковым общением, творческим или критическим мышлением.

Двигательные функции регуляции произвольных движений заложены в передней центральной извилине (4 поле по Бродмену). В этой извилине имеется представительство частей тела (гомункумос). Именно для этой извилины характерно развитие 5-го слоя, где находятся большие пирамидные клетки. Они дают начало к нисходящим пирамидным путям, которые идут к моторным нейронам серого вещества СМ. Пути перекрещиваются, двигательные команды коры передаются на передние рога (моторные нейроны). Каждое полушарие отвечают за движение противоположной стороны тела. Поражение первого нейрона сопровождается центральным параличом на противоположной стороне тела, но тонус мыщц сохраняется. Поражение второго нейрона также ведет к параличу, но будет наблюдаться атрофия мышц и отсутствие спинальных рефлексов.

Премоторная зона расположена в 4 поле. Она связана с экстрапирамидной системой. 8 зона отвечает за глазодвигательные реакции. Передняя часть лобной доли связана с творческим мышлением. Поражение этого отдела вызывают резкие изменения личности (нет инициативы, желания добиваться поставленных целей, они находятся в состоянии детской удовлетворенности, нет никаких проблем, интересуются только повседневными мелочами и не могут составить планы на будущее, они утрачивают критическую самооценку, допускают глупые шутки, у таких людей нарушаются процессы поведения при удалении лобной доли).

В лобной доле 44 поля находится речедвигательный центр. При раздражении зоны возникает произношение звуков, но не слов.

Теменная доля связана с соматической чувствительностью, с памятью, относящейся к речи, обучению и простой ориентации. Чувствительные функции представлены в задней центральной извилине (1, 2, 3 поля). Перерезка жтой зоны приводит к выпадению разных видов чувствительности.

Дальше выделяют 5 и 7 поля. Они дают возможность провести оценку веса, свойств поверхности, размеров и форм предмета. Нижняя теменная доля связана с пониманием речи (центр Вернике). Теменная доля передает чувство 3-х мерного пространства и восприятия схемы тела. Поражение сопровождается агнозией. Больные утрачивают способность понимать буквы и цифры, нарушается восприятие схемы тела. При полном нарушении схемы тела больные полностью отрицают принадлежность одной половины тела к другой.

Височная доля связан с восприятием слуховых ощущений и участвует в звуковом контроле речи. Ей принадлежит роль в оценке пространства и она участвует в памяти. Первичная зона — это 41поле, 42 поле - вторичная зона, где происходит оценка воспринимаемых звуков, а 22 поле участвует в функции понимания слов и при его поражении возникает утрата способности понимать слова. Височная доля определяет вестибулярную чувствительность, раздражение задних отделов височной доли вызывает головокружение. При раздражении других отделов височной доли больные слышат голоса, которые были в прошлом, возникают акустические и зрительные галлюцинации. При повреждении височной доли возникает неправильное толкование мира. Височная доля отвечает за сновидения.

Затылочная доля связана со зрительной функцией. Вдоль шпорной борозды располагается первичная зрительная зона (17 поле). Опознание предмета осуществляется 18 полем, окружающим 17 поле. 19 поле, граничащее с теменной долей, принимает участие в оценке значения увиденного. Зрительная кора, организованная по колоночному типу, состоит из вертикальных колонок. В них обнаруживаются простые клетки, реагирующие на точечные световые раздражения, и сложные клетки, воспринимающие вертикаль, горизонталь и треугольные образы. Внутренний зернистый слой содержит простые клетки, а сложные клетки — в наружном зернистом слое. Сложные клетки сосредоточены в 18-19 полях.

Лимбическая доля включает подмозолистую область, поясная извилина, перешеек, парагиппокампальную извилину, кусочек гиппкампа и миндалину. В неё идет информация от обоняния (анализатор в 34 поле), вкусовой анализатор в 43 поле. В целом эта доля отвечает за поведенческие реакции организма в ответ на раздражение внешней среды, но в соответствии с состоянием внутренней среды. Эти реакции направлены на сохранение особи. Миндалина отвечает за сохранение особи, перегородка и гиппокамп — за сохранение вида. Раздражение миндалины вызывает жевание, глотание и т. д. Поражение миндалин - животное делается послушным... Раздражение перегородки вызывает половое (родительское) поведение. Перерезка гиппокампа сопровождается приступами ярости.

Представления Павлова о высшей нервной деятельности

Высшая нервная деятельность - совокупность сложных форм деятельности КБП и ближайших отделов ЦНС, которая обеспечивает наиболее тонкое приспособление человека и животных к условиям окружающей среды.

Данное понятие было введено Павловым против низшей нервной деятельности , формами которой он считал рефлексы и инстинкты. ВНД же Павлов связывал с осуществлением условных рефлексов. Таким образом, приспособительная деятельность человека и животных складывается из инстинктов, безусловных и условных рефлексов.

Безусловный рефлекс - постоянная врожденная реакция организма на определенные раздражители, которая осуществляется при участии ЦНС, не требует специальных условий для осуществления (кашель, чихание, моргание, сосание).

Осуществляются и более сложные реакции приспособительной деятельности.

Инстинкт - побуждение, сложная форма поведения животного, которая является типичной для особей данного вида.

Виды инстинктов:

- Витальный инстинкт - неудовлетворение потребности ведет к гибели особи, при этом реализация не требует участия другой особи;

- Ролевые или зоосоциальные инстинкты направлены на выживание вида, эффективное существование группы, здесь действует принцип: «Что хорошо виду, то хорошо и тебе»;

- Инстинкт саморазвития направлен на совершенствование психической деятельности человека.

Витальные инстинкты:

- Пищевой;

- Питьевой;

- Оборонительный, при этом выделяется активная (ястреб) и пассивная (кролик) стороны;

- Регулирование цикла «сон-бодрствование»;

- Инстинкт экономии энергии и сил, подразумевает, что в случае истощения энергетических запасов организма не происходит реализация каких-либо видов деятельности.

Ролевые инстинкты:

- Половой инстинкт - выбор партнера;

- Родительский инстинкт - разделение ролей матери и отца;

- Территориальный инстинкт - охрана зоны обитания с целью сохранения ресурсов;

- Эмоциональный резонанс - ускорение социализации, предполагает возникновение сопереживания, сочувствия, в конце концов, формирование сознания;

- Групповая иерархия - альтруистический эгоизм, направленный на сохранение группы.

Инстинкты саморазвития (направлены на совершенствование психической деятельности человека):

- Исследовательский;

- Новизны;

- Свободы;

- Имитационный (подражательный);

- Игровой.

В отличие от безусловных рефлексов инстинкт - ряд последовательных безусловных рефлексов, когда выполнение предыдущего рефлекса стимулирует выполнение следующего.

Инстинкт направлен на приспособление организма к условиям окружающей среды, как и безусловные рефлексы. В инстинкте отражается опыт предшествующих поколений данного вида. Реакции могут быть весьма сложными, например, такие явления, как сезонные перелеты птиц, постройка плотины бобрами, постройка сот пчелами, новорожденные цыплята следует по пятам за первым объектом, попавшим в поле зрения.

Инстинкты обуславливают приспособленность к конкретным условиям среды, если же условия имеют динамический характер и изменяются со временем, то инстинкты становятся бесполезными. Таким образом, инстинкты не способны приспособить организм к меняющимся условиям.

Инстинкты отличаются врожденностью, однако всегда развертываются по стереотипному типу.

Для проявления того или иного инстинкта необходим определенный сигнал, так сигналом для осуществления полового инстинкта служат удлинение светового дня, резкие скачки температуры, изменение ландшафта, появление зеленой травы и другое.

У человека менее выражены инстинкты, ибо его деятельность находится под контролем сознания, однако при ослаблении сознания, что возможно при чрезмерном употреблении алкоголя, они могут проявляться, что выражается в разных весьма неприличных формах поведения.

В ходе эволюции возникает новая форма рефлекса - условный рефлекс, обеспечивающий приспособление организма к меняющимся условиям среды. Открытие условных рефлексов - заслуга И.П. Павлова.

Отличия условных и безусловных рефлексов

Причина и обусловленность анализа и синтеза, структурность (своя рефлекторная дуга) - принципы, характерны для всех рефлексов.

Принципы выработки условных рефлексов (данные принципы специфичны и принадлежат ль условным рефлексам):

- Принцип сигнальности;

- Принцип подкрепления.

Условные рефлексы возникают на действие условного сигнала, который предшествует действию безусловного. Условные сигналы сами по себе не имеют какой-либо биологической значимости, ибо включение света, звук звонка не несут значения. Однако если сигнал будет предшествовать действию безусловного рефлекса, то приобретет биологическую значимость. Так свет и звук могут стать сигналами пищевых реакций.

Был установлен закон временных отношений действия условных и безусловных рефлексов: «Условный рефлекс всегда должен опережать безусловный, при этом разница не должна быть менее 0,1 с». Лишь в этом случае условный рефлекс будет значим.

На основании восприятия условных сигналов можно заглянуть в будущее.

Сигнальное значение - отличительная черта условного сигнала, но он должен подкрепляться, чтобы стать биологически значимым, то есть имеет место и второй принцип - принцип подкрепления, при этом биологическая значимость условного рефлекса будет проявляться подкрепляющим сигналом. Так, если на свет дали пищевое раздражение, то получим осуществление пищеварительного рефлекса, на подачу кожного раздражителя получим отдергивание, возникает оборонительный рефлекс, таким образом, изменив подкрепляющий сигнал, получаем изменение и характера рефлекса.

При действии условных рефлексов соблюдается закон силовых отношений: «Сила безусловного раздражителя всегда должна быть больше силы условного сигнала». При этом условный сигнал должен иметь оптимальную силу, противном случае рефлекс не осуществиться, а очень сильные раздражители могут вызвать тормозную реакцию.

При выработке условных рефлексов условный раздражитель должен быть индифферентным для организма, при этом процесс выработки должен иметь мотивацию к этому рефлексу. Так, если хотим получить пищевые реакции, то подопытное животное должно быть голодным, ибо сытое будет весьма безразлично к действию пищевых раздражителей.

ЦНС, в частности КБП при выработке условных рефлексов не должны быть загружены посторонними раздражителями, должны быть нацелены на восприятие тех сигналов, которые подаются.

Условные рефлексы - индивидуальные системные приспособительные реакции организма животного и человека, возникающие на основе появления в ЦНС временной связи между условным (сигнальный раздражитель) и безусловным рефлекторным актом, другими словами между ними возникает ассоциация.

Экспериментально выработка условных рефлексов производится в специальных камерах, где имеется отделение, в котором находится подопытное животное, а также существуют пути подачи условных и безусловных раздражителей. При этом экспериментатор находится за стеклом, может наблюдать за происходящим. Животных готовят, проводя на них различные операции, например, наложение фистул, для наблюдения за реализацией данного процесса, в данном случае слюноотделения. Далее приступают к выработке словных рефлексов.

В ходе выработки условного рефлекса первым подается условный раздражитель, при этом на первое его включение животное реагирует ориентировочным рефлексом. Данный рефлекс может наблюдаться и у человека, при столкновении с неизвестной дотоле ситуацией, появляется вопрос: «Что такое?», таким образом, на лицо безусловный ориентировочный рефлекс.

Ориентировочный рефлекс включает две фазы :

- Фаза неспецифической тревоги проявляется в движении глаз, головы, в неспецифических реакциях. На электроэнцефалограмме наблюдается депрессия альфа ритма;

- Фаза исследовательского поведения, в ходе которой подопытный пытается определить, не нанесет ли данный раздражитель вреда. Если угрожающих последствий нет, то организм быстро привыкает к действию условного сигнала.

После осуществления ориентировочного рефлекса подаем подкрепляющий сигнал.

Звук звонка воспринимается слуховым анализатором, в КБП при этом возникает очаг возбуждения от действия условного сигнала.

Пища выступает в качестве безусловного раздражителя, действует на слизистую оболочку полости рта, сто вызывает безусловный слюноотделительный рефлекс, ибо от раздраженных рецепторов импульс направляется в слюноотделительный центр, возбуждает его, что приводит к посылу сигнала к слюнным железам, происходит секреция слюны. Безусловный рефлекс осуществляется на подкорковом уровне, но кора контролирует его осуществление, ибо сигналы направляются и в корковый пищевой центр, что вызывает его возбуждение.

Таким образом, в КБП появляются два очага возбуждения: один связан с действием условного сигнала, а другой с осуществлением безусловной рефлекторной деятельности. Данные очаги взаимодействуют между собой на уровне КБП, что осуществляется на основе принципа доминанты, ибо безусловный раздражитель имеет большую силу, следовательно, и возбуждение в коре от действия безусловного раздражителя будет более сильным, этот очаг возбуждения станет доминантным. Доминантный очаг обладает способностью притягивать возбуждение от других центров.

Между двумя корковыми центрами установится взаимодействие - временная связь , что психологами именуется ассоциацией.

В результате взаимодействия происходит замыкание между этими двумя центрами.

Электрофизические исследования показали, что в осуществлении условных рефлексов принимают участие ретикулярная формация, лимбическая система, ибо электрические ответы раньше возникают в таламусе, в стриопаллидарной системе, в мозжечке, гиппокампе, которые являются подкорковыми центрами. Позднее электрическая реакция возникает в КБП. В нейронах при возбуждении возникают биохимические изменения, связанные с ионной проницаемостью.

Взаимодействие двух корковых центров может осуществляться по принципу «кора-кора», но преимущественно взаимодействие по принципу «кора-подкорка-кора», то есть с включением подкорковых центров.

Для установления временной связи большое значение имеют полисенсорные нейроны, способные реагировать на раздражители разной модальности (~30-40 % от общего количества).

Выработка условного рефлекса осуществляется через три стадии:

- первая стадия - стадия генерализации условного возбуждения, что дает возможность возникновения условного рефлекса не только на сам условный сигнал, но и на действие сходных раздражителей, на элементы обстановки. Так, можем наблюдать процессы слюноотделения у собаки без включения раздражителя, когда она находится в помещении, где осуществлялся раннее данный эксперимент по слюноотделению;

- По мере повторения действия условного сигнала и его сочетания с безусловным рефлексом наступит стадия концентрации, при этом в коре будут происходить процессы по ограничению возбуждения;

- Заключительным этапом является стадия специализации условного рефлекса, когда он возникает лишь на конкретный словный сигнал и не возникает на иные раздражители.

Учение Павлова о ВНД

Условные рефлексы лежат в основе осуществления различных форм высшей нервной деятельности. Учение Павлова о ВНД основывалось на предшествующий опыт:

- Сеченов написал работу «Рефлексы головного мозга»;

- Материалистические представления Герцена, Добролюбова, Чернышевского дали толчок;

- Боткин - основатель русской клинической школы, развивал идеи нервизма, подчеркивал значимость НС в развитии патологических процессов.

Павлов работал определенное время клинике под руководством Боткина, разработал условно-рефлекторный метод изучения деятельности КБП. Учение Павлова имеет непосредственное значение для физиологии и биологии, где показывает, как совершенствовались приспособительные формы в процессе эволюции, для психологии и педагогики, ибо обучение - процесс формирования условных рефлексов, для медицины в плане диагностики, прогноза возможности возникновения приспособительной реакции. Существует даже область медицины - условно-рефлекторная терапия, цель которой избавление человека от вредных привычек.

Классификация условных рефлексов :

- По способу возникновения рефлекс бывает натуральным и искусственным. Натуральный рефлекс формируется на условный сигнал, являющийся неотъемлимым признаком безусловного раздражителя - цвет, запах. Искусственный рефлекс формируется на условные сигналы, которые сочетаются с безусловными искусственно - звук звонка, свет;

- По биологическому значению рефлексы бывают пищевыми, оборонительными, половыми;

- По рецепторам, воспринимающим действие сигнала, подразделяются на экстеро- и интероцептивные. Например, рефлекс с внутренних органов: раздражение электрическим током лапы подопытного животного, приводит к отдергиванию лапы, осуществляется оборонительный рефлекс, при сочетании раздражения и орошения слизистой желудка через фистулу приводит к тому, что через некоторое время происходит отдергивание лапы в ответ на орошение;

- Двигательный, секреторный, сосудодвигательный;

- Световой, звуковой;

- По системе анализаторов, воспринимающей сигнал, рефлексы делятся на зрительный, слуховой, тактильный, вкусовой, обонятельный;

- Рефлекс первого, второго, третьего и так далее порядка. Если условный раздражитель подкрепляется безусловным раздражителем, то формируется условный рефлекс первого порядка. У собак удается сформировать условный рефлекс до третьего порядка, у обезьян до шестого, у человека до двенадцатого. Так, совместно с БР в качестве пищи подаем УР в виде звука звонка, при этом в формировании условного рефлекса будет иметь значение БР. Далее включаем свет и звонок, при этом БР не подается, подкрепление осуществляется за счет условного сигнала, вызвавшего формирование условного рефлекса первого порядка, таким образом, формируется условный рефлекс второго порядка. В возникновении рефлекса первого порядка имеет значение БР, а при формировании условных рефлексов последующих порядков в качестве подкрепления будет использоваться условный сигнал предыдущего порядка.

- Совпадающие, запаздывающие, следовые рефлексы. Совпадающие осуществляются после включения условного сигнала, при этом ответная реакция на сигнал проявляется сразу же. Если же будем отодвигать подкрепление, то реакция будет отодвигаться, фаза сигнала не будет давать ответа, лишь подкрепление сможет вызвать ответную реакцию. Подкрепление следа действия условного сигнала - следовой рефлекс;

- «+» рефлекс направлен на стимуляцию деятельности, «-» рефлекс направлен на торможение, условный сигнал в данном случае будет вызывать подавление деятельности;

- Инструментальный рефлекс - животное обучается нажимать на рычаг или педаль для получения награждения или же с целью избежания наказания в качестве подачи электрического тока на пол. Это получило название оперантное обучение - обучение с помощью проб и ошибок, формирование последовательных реакций, подражание и икарное научение - приобретение навыков в результате наблюдения за другими особями.

При выработке условных рефлексов большое значение в коре имеют не только процессы возбуждения, но и торможения, направленные на подавление условных рефлексов.

Виды торможения в КБП

С внешним торможением Павлов столкнулся при выработке условных рефлексов при появлении нового сигнала, с которым подопытное животное ранее не сталкивалось. Новый раздражитель приводил к осуществлению ориентировачного рефлекса, а выработанный условный рефлекс отсутствовал в этот момент. С появлением новых раздражителей люди становятся скованными, ибо мы не знаем, какие будут последствия. Это внешнее торможение, ибо возникает оно в результате дополнительного возбуждения в коре, что выключает временную связь.

Виды внешнего торможения:

- Если за действием раздражителя нет последствий, то осуществляется привыкание к его действию, что обозначается как гаснущий тормоз ;

- Если за действием раздражителя наступают последствия, например, болевые ощущения, то возбуждаются болевые рецепторы, импульсы направляются в ЦНС, формируется представление об опасности, ибо к боли привыкнуть нельзя - постоянный тормоз ;

- Запредельное торможение связано с действием чрезмерно сильных или очень длительных раздражителей, в основе данного вида торможения лежит стойка деполяризация постсинаптической мембраны, что получило название «пессимальное торможение».

В отличие от внешнего раздражения, где не требуется предварительных условий, внутренне торможение является приобретенным свойством, которое вырабатывается в течение всей жизни. Все виды внутреннего торможения формируются в результате не подкрепления условного сигнала безусловным.

Виды внутреннего торможения:

- Угасательное торможение осуществляется при последовательном прекращении подкрепления условного сигнала безусловным. Условный сигнал - звонок. Рефлекс затормозится, но не исчезнет, ибо закреплен, если через некоторое время включим звонок, то вновь произойдет осуществление рефлекса. Рефлекс осуществляется при подкреплении, в данном случае торможение наблюдаться не будет.;

- Дифференцировачное торможение возникает на действие сходных раздражителей. Осуществляем подкрепление сигнала, дающего положительную реакцию, при этом не подкрепляем сходный сигнал. На первой стадии будет осуществляться генерализация, но со временем развивается тормозная реакция, что позволяет дифференцировать сходные раздражители, происходит осуществление рефлекса на тот сигнал, который дает положительный результат;

- Условный тормоз - в данном случае не происходит подкрепления комплекса условных сигналов, то есть единичный сигнал подкрепляется, а в сочетании с каким-либо еще сигналом подкрепление не дается. Так, осуществляем подкрепление условного сигнала «свет», а сочетание «свет + звонок» оставляем без подкрепления. Условным тормозом будет являться «звонок». После выработки условного рефлекса подкрепляем звонок к другому положительному сигналу, что приводит к торможению;

- Запаздывательное торможение вырабатывается при не подкреплении первой фазы, на нее возникает торможение. Так, действие условного раздражителя не подкрепляем первые две минуты действия, а затем осуществляем подкрепление в течение следующих двух минут, то есть приурочиваем наши реакции к подкреплению.

Все виды внутреннего торможения подвержены тренеровке, вследствие этого можем усиливать тормозные реакции.

Процессы воспитания основаны на выработке торможения.

Процессы возбуждения и торможения в КДП взаимодействуют между собой:

- Иррадиация (распространение);

- Концентрация в одном центре;

- Взаимная индукция…

В основе торможения лежит процесс гиперполяризации или стойкой деполяризации, торможение - местная реакция, не может передаваться соседним нейронам. Внешне процессы торможения проявляются по-разному, что связана с разным количеством активированных тормозных нейронов, чем больше активировано, тем более сильное торможение происходит. Таким образом, степень выраженности процессов торможения в коре зависит от количества активированных тормозных нейронов.

Процесс возбуждения вокруг себя рождает торможение - отрицательная индукция , если же торможение сменяется возбуждением, то развивается положительная индукция .

Аналитико-синтетическая деятельность коры и динамический стереотип.

Принцип анализа и синтеза. Все отделы ЦНС, в том числе и кора осуществляют аналитико-синтетическую работу. Кора способна выделять наиболее важные и значимые сигналы. На основе этой работы в дальнейшем происходит формирование ответной реакции. В основе этой деятельности лежит постоянное взаимодействие между процессами возбуждения и торможения.

Выработка условного рефлекса показывает нам работу по ализу и синтезу. На первом этапе преобладают процессы синтеза. В ответ на многочисленные раздражители формируется ответная реакция.

По мере выработки условного рефлекса проявляется анализ-дифференцировка, выделение главного сигнал, на который в последующем формируется ответная реакция, когда происходит специализация условно рефлекса.

При повседневном восприятии мы также пользуемся элементами синтеза и анализа. При встрече нового человека мы воспринимаем его, как единое целое. Если мы общаемся с ним дальше. Мы начинаем анализировать его особенность, черты характера и тд, на основе которого у нас может слоить совсем другое впечатление.

Степень аналитико-синтетической деятельности не одинакова у разных животных и человека. Например собаки способны дифференцировать звуковые раздражители, отличающиеся на 1/8 тона, орлиный глаз различает объекты на земле с высоты 2 км.

Это более простые формы анализа.

Сложные формы больше присущи человеку. «Орлиный глаз видит дальше человеческого, но человеческий замечает в вещах гораздо больше, чем орлиный»

Динамический стереотип - последовательная система условных рефлексов, выработанная на определенную последовательность условных сигналов.

Если раздражители следуют строго в определенном порядке, через определенные интервалы времени, то на этот комплекс раздражителей формируется комплекс условных рефлекса.

Условный сигнал Подкрепление

1. Звонок + пища

2. Свет + болевое раздражение

3. Метроном + мигательный рефлекс

Затем можно дать один из этих сигналов и сработают все 3 рефлекса. Кора работает системно. Выполнение одного рефлекса облегчает выполнение последующих.

У человеком примером динамического стереотипа является режим дня. Если мы каждый день придерживаемся режима дня, то наша жизнь значительно облегчается.

Школьный, детсадовский, институтский стереотип силен и очень сложно перейти из школы в институт. В армии все идет по строгому стереотипу, поэтому они могут выполнять такую работу.

Отклонения от стереотипа не должны быть системными. В тоже время они закаляют организм.

Проявление рефлексов и стереотипов зависит от типов высшей нервной деятельности.

Иван Петрович Павлов выделил типы высшей нервной деятельности - совокупность основных свойств высших отделов ЦНС, который характеризуют врожденные индивидуальные особенности высшей нервной деятельности(ВНД) животных и человека. Эти свойства определяются процессами возбуждения и торможения.

Павлов оценивал три показателя этих процессов

- Сила.

- Уравновешенность - соотношение возбуждения и торможения в биологических реакциях

- Подвижность - скорость возникновения и быстрота взаимопереходов возбуждения и торможения

Сила нервных процессов определяется работоспособностью нервных клеток и выраженностью физиологически сдвигов в организме в момент возбуждения и торможения

На основе комбинаций этих свойств Павлов выделил 4 типа ВНД

- Сильный, уравновешенный, подвижный

- Сильный, уравновешенный, инертный

- Сильный, неуравновешенный(безудержный)

- Слабый

1 тип характеризуется сильными процессами возбуждения и торможения. Они уравновешены между собой и обладают высокой подвижностью. У таких животных быстрая выработка + и - условных рефлексов, которые легко переделываются из одно в другой. Эти животные адекватно реагируют на условные сигналы, на их быструю смену, легко выдерживают переделку стереотипа, характерно - активны, общительны, легко поддаются дрессировке.

2 тип характеризуется сильными процессами возбуждения и торможения. Эти процессы уравновешены между собой, но протекают медленно. Условные рефлексы таких животных вырабатываются медленно, переделываются с трудом. Выработанные условные рефлексы отличаются стойкостью. Разрушение выработанных словных рефлексов и стереотипов, сопровождается сильным эмоциональным напряжением, сами животные медлительны

3 тип характеризуется сильными процессами возбуждения и торможения, но процессы возбуждения преобладают над торможением. У таких животных быстро вырабатываются положительные условные рефлекс, и медленнее отрицательные. Эти животные отличаются суетливостью, низким порогом ориентировочно исследовательской реакции, часто они агрессивны и трудно подаются дрессировке. Переделка словных рефлексов и стереотипов приводит к невротическому состоянию. Возникает экспериментальный невроз.

4 тип характеризуется слабыми процессами возбуждения и торможения. У них плохо вырабатываются как + так и - условные рефлексы. А выработанные условные рефлексы характеризуются неустойчивостью. Под влиянием незначительных воздействий внешней среды, положительные рефлексы угнетаются, а отрицательные растормаживаются. Эти животные крайне тяжело переносят переделки рефлексов и стереотипов. Поведения таких животных трусливое, они впадают в состояние запредельного торможения и также легко у такого типа возникают невротические состояния.

В тесной связи с типами нервной деятельности стоит темперамент - комплексная характеристика психики человека, которая включает в себя эмоциональность, и общую активность - двигательную и речевую.

Первая классификация темперамента была дана еще Гиппократом. Он выделил 4 темперамента

- Сангвиник

- Флегматик

- Холерик

- Меланхолик.

Эмоциональность характеризует силу чувств и настроений. Насколько человек радостен, печален. Общая активность оценивается по отношению человека с окружающей средой и другими людьми, с точки зрения темпа, ритма, интенсивности, выносливости

Сангвиниками называют людей подвижных, с разнообразной мимикой, легко переживающих неудачи и стремящихся к смене впечатлений. Этот темперамент близок к Павловскому 1 типу .

Флегматик - медлительный, трудно переключающиеся с одно вида деятельности ан другой, характеризуются постоянством и глубиной чувств и настроений. Им хорошо, когда их не дергают. Они обладают высокой работоспособностью. Они следуют «7 раз отмерь, один отрежь» Совпадает с 2 типом.

Холерик - импульсивный, вспыльчивый, стремительные и страстные в своих поступках, подвержены резкой смене настроения. Это люди с темными волосами, худощавые и их увлеченность длится недолго, поэтому холерик хорош «для начала дела», но этого лидера надо быстро поменять или он будет искать новое приключение. Часто возникают при неврозе истеричные реакции, когда внешние проявления эмоциональности повышены.

Меланхолик - сдержаны, склоны к глубоким переживаниям даже самых малых событий. Они застенчивы, им тяжело быть в обществе, поскольку общение с людьми вызывает повышенную напряженность. Меланхолик избегает общество, любит уединения, безмолвие и самосозерцание.

Классификация темпераментов по Айзенку.

Тип темперамента - сочетание 2х характеристик психической деятельности - степень общительности и активности(экстраверсии, интроверсия) и эмоциональными(эмоциональная стабильность, эмоциональная неустойчивость- невротизм).

Экстраверты - тяга к рисковым формам поведения, новым впечатлениям, повышенная двигательная и речевая активность, общительность и преобладание радостного настроения.

Интроверт - заторможенность движений и речи, замкнутость, слабя тяга к новым впечатлениям и преобладание негативного настроения.

Люди с эмоциональной устойчивостью отличаются постоянством настроений, уверенностью в себе и высокой эмоциональной резистентностью к негативным воздействия.

Люди с эмоциональной неустойчивостью характеризуются резкой сменой настроения, обидчивостью и раздражительностью

Сангвиник обладает экстраверсией и эмоциональная устойчивость.

Флегматик - интроверсия и эмоциональная устойчивость

Холерик - экстраверсия и эмоциональная лабильность(неустойчивость)

Меланхолик - интроверсия с эмоциональной неустойчивостью

Эти свойства определяются как генотипом, так и фенотипом

Учение Пвлова о 1 и 2 сигнальной системе.

Высшая нервная деятельность животных обусловлена совокупностью условных рефлексов, возникающие на конкретны сигналы внешней среды.

Первая сигнальная система - совокупность условных рефлексов на конкретны сигналы окружающей среды.

К этим сигналам у человека добавляется комплекс условных сигналов, которые вырабатываются на словесные раздражители, т.к. для человека окружающая среда сигнализируется не только в форме конкретных сигналов, но и в словесном обозначении этих сигналов. Условные рефлексы, выработанные на слово, Павлов и обозначил для человека 2ой сигнальной системой .

ВНД и складывается из этих 2х систем. Для животных слово является конкретным звуковым сигналом.

Для человека - специфический сигнал и оно облает следующими 5ю особенностями, которые отличают слово.

- Слово является сигналом сигнала. В этой особенности заключена замена словом конкретного сигнала окружающей среды.

- Отвлеченный сигнал. Это позволяет абстрагироваться от конкретной действительности и в слове имеет место обобщение, которое обозначает всю совокупность предметов, к которому слово относится.

- Обобщающий сигнал. В словах заключаются понятия, которые мы не можем наблюдать в нашей повседневной жизни(например скорость света).

- Слово является социально детерминированным сигналом. Оно формируется только при общении ребенка с окружающими людьми. Если изолировать ребенка от социальной среды, у него не будет формироваться условно сигнала.

- Смысловой сигнал - человек воспринимая слово реагирует на его смысловое значение. Синонимы дают одинаковую реакцию у человека(доктор, врач). У животных же идет восприятие конкретных звуковых сигналов - словосочетаний.

Формирование слова происходит на основе условного рефлекса, а предмет является подкреплением(обучение ребенка слову «Яблоко» - оно воспринимается ребенком при даче подкрепляющего сигнала - яблока). Слово с подкреплением формируют понятие слова.

Во второй сигнальной системе существуют те же законы, что и для 1ой системы - возбуждение, торможение, процессы могут переходить из одной системы в другую.(если в транспорте кто то толкнул, то идет первая реакция - толчок в ответ - 1ая сигнальная система, либо вторая система - словесная перепалка).

На основе второй сигнальной системы возникает речь. Речь - это форма общения между людьми и основа абстрактного мышления. Речь, а вместе с ней и язык возникли в процессе трудового общения людей, т.е. коллективная деятельность человека потребовала создание форм общения друг с другом. На первых порах речь состояла из возгласов, включенных в систему жестов - жестовая речь. Звуковые комплексы не имели постоянного значения на этом этапе и зависели от практической ситуации.

Наиболее яркая форма жестовой речи - на стройке.

В ходе длительно эволюции появляются слова, которые обозначают признаки предметов, сами предметы и абстрактные понятия. Чем выше развито общество, чем больше уровень обобщения.

В речи современного человека выделяют импрессивную и эксперссивную речь.

Импрессивная речь - процесс понимании речи

Экспрессивная - процесс высказывания.

Импрессиная речь протекает в 3 этапа

- Первичное восприятие речевого сообщения - восприятие слово слышимого или видимого. Этот процесс связан с зрительной и слуховой системой

- Анализ слухового и буквенного состава речи.

- Идет сопоставление сообщения с категориями прошлого опыта, которые хранятся в памяти. Осуществляется процесс понимания речи - задняя треть верхней височной извилины на границе затылочной, теменной и височной областей

Экспрессивная речь - процесс высказывания включает в себя устную речь и письмо. Начинается с мотива или замыла высказывания.

Затем происходит стадия внутренней речи, когда мы формируем модель высказывания. Рече - двигательный центр в нижней лобной извилины. Мы должны осознать и понять о чем мы будем говорить и обе зоны тесно связано между собой. Сама речь будет реализовываться при передаче сигналов на мышцы, обеспечивающие артикуляцию. В этом процессе участвуют подкорковые образования, мозжечок и нисходящие двигательные пути, которые должны обеспечить координированное сокращение мышц, для воспроизведения речи.

Речь - высокоскоростное движение. В ходе высказывания нам очень сложно внести коррекцию, но человек осуществляет постоянный контроль - по принципу обратной связи. Человек слышит, что говорит и если слышится отклонение, мы вносим коррекцию.

Нарушения речи

- Сенсорная афазия Вернике - отсутствует способность понимания слов, как произнесенных самим человеком, так и обращенных к нему

- Моторная афазия Брока - неспособность двигательной функции

- Глобальная афазия - нет ни понимания, ни способности говорить

- Дизартрия, связанная с нарушением функции иннервации мышц, участвующих в воспроизведении речи. Нарушение функций мозжечка, продолговатого мозга.

1ая и 2ая сигнальная система обеспечивают отражение мыслящим мозгом окружающей действительности. На основе отражательной деятельности формируется мышление и сознание.

Формы отражения подразделяются на

- конкретно чувственные и проявляются в форме ощущения, восприятие, представления и воображения

- Абстрактно - обощенное- понятие, суждение, умозаключение

Суждение - субъективное отражение отдельных свойств, предметов и явления, которые непосредственно действуют на наши органы чувств. Это элементарный психический процесс, в котором энергия внешнего раздражения преобразуется в акт сознания

Основным свойством ощущений будет его модальность, она определяется какие свойства отображаются в ощущении - механические, химические. По своим качествам каждая модальность может быть разнообразна. Качествами слухового ощущения будут являться громкость, высота, тембр, длительность звука и локализация его в пространстве.

На основе ощущения более сложная форма - восприятие - отражение предметов в целом, как совокупности всех его свойств. Восприятие - это чувственное познание, которое возникает при воздействии предмета или явления, но на более высоком уровне. Здесь происходит отражение всех свойств в совокупности.

Восприятие тесно связано с мышлением. Возникает в форме чувственного образа, которое может переходит в чувственное мышление.

Представление - конкретно чувственный наглядный образ предмета или явлений, который может возникнуть у человека в отсутствии предмета, на основе индивидуального опыта. Не требует воздействия на органы чувств.

Воображение - психический процесс создания человека новых образована основе имеющихся путем из преобразования. Это творчество.

Абстрактно обобщенное - форма мышления, где отражаются общие свойства отношения вещей и явлений окружающего мира.

Понятия возникают в процессе обобщения и входят в логическое познание. Понятия связываются в суждения и умозаключения.

Суждение - форма логического мышления, которая представляет собой мысль, глее что то либо утверждается, либо отрицается.

Грамматический строй понятен только человеку.

Умозаключения - рассуждения, где из 1 или нескольких суждений выводится новое. Выделяют

- Дедуктивное - от более общих к отдельным фактам

- Индуктивное - от частных к общим выводам.

На основе этого формируются наши мысли.

Раньше считалось, что высшие функции мозга человека осуществляются корой больших полушарий. Еще в прошлом веке было установлено, что при удаление коры у животных, они теряют способность к выполнению сложных актов поведения, обусловленных приобретенным жизненным опытом. Сейчас установлено, что кора не является высшим распределителем всех функций. Многие ее нейроны входят в состав сенсорных и двигательных систем среднего уровня. Субстратом высших психических функций являются распределительные системы ЦНС, в состав которых входит и подкорковые структуры, и нейроны коры. Роль любой области коры зависит от внутренней организации её спналтических связей, а также ее связей с другими образованиями ЦНС. Вместе с тем. у человека в процессе эволюции произошла кортиколизация всех, в том числе и жизненно важных висцеральных функций. Т.е. их подчинение коре. Она стала главной интегрирующей системой всей ЦНС. Поэтому в случае гибели значительной части нейронов коры у человека, его организм становится нежизнеспособным и погибает в результате нарушения гомеостаза (гипотермия мозга). Кори головного мозга состоит из шести слоев:

I. Молекулярный слой, самый верхний. Образован множеством восходящих дендритов пирамидных нейронов. Тел нейронов в нем мало. Этот слой пронизывают аксоны неспецифических ядер таламуса относящихся к ретикулярной формации. За счет такой структуры слой обеспечивает активацию всей коры.

2-Наружный зернистый слой. Формируется плотно расположенными мелкими нейронами, имеющими многочисленные синаптические контакты между собой. Благодаря этому наблюдается длительная циркуляция нервных импульсов. Это является одним из механизмов памяти.

3. Наружный пирамидный слой. Состоит из мелких пирамидных клеток. С помощью их и клеток второго слоя происходит образование межкортикальных связей, т.е. связей между различными областями коры.

4. Внутренний зернистый слой. Содержит звездчатые клетки, на которых образуют синапсы аксоны переключающих и ассоциативных нейронов таламуса. Сюда поступает вся информация от периферических рецепторов.

5. Внутренний пирамидный слой. Образован крупными пирамидными нейронами, аксоны которых образуют нисходящие пирамидные пути, направляющиеся в продолговатый и спинной мозг.

6. Слой полиморфных клеток. Аксоны его нейронов идут к таламусу.

Корковые нейроны образуют нейронные сети, включающие три основных компонента:

1. афферентные или входные волокна.

2.интернейроны

3. эфферентные - выходные нейроны. Эти компоненты образуют несколько уровней нейронных сетей.

1. микросети. Самый нижний уровень. Это отдельные межнейронные синапсы с их пре- и постсинаптическими структурами Синапс является сложным функциональным элементом, имеющим внутренние саморёгуляторные механизмы. Нейроны коры имеют сильно разветвленные дендриты. На них находится огромное количество шипиков в виде барабанных палочек. Эти шипики служат для образования входных синапсов. Корковые синапсы чрезвычайно"" чувствительны к внешним воздействиям. Например, лишение зрительных раздражений, путем содержания растущих животных в темноте, приводит к значительному уменьшению синапсов в зрительной коре. При болезни Дауна синапсов в коре также меньше, чем в норме. Каждый шипик образующий синапс, выполняет роль преобразователя сигналов идущих к нейрону.

2. Локальные сети. Новая кора слоистая структура, слои которой образованы локальными нейронными сетями. К ней через таламус и обонятельный мозг, могут приходить импульсы от всех периферических рецепторов. Входные волокна проходят через все слои, образуя синапсы с их нейронами. В свою очередь, коллатерали входных волокон и интернейроны этих слоев образуют локальные сети на каждом уровне коры. Такая структура коры обеспечивает возможность обработки, хранения и взаимодействия различной информации. Кроме того, в коре имеется несколько типов выходных нейронов. Практически каждый ее слой дает выходные волокна, направляющиеся к другим слоям или отдаленным участкам коры.

3. Корковые колонки. Входные и выходные элементы с интернейронами образуют вертикальные корковые колонки пли локальные модули. Они проходят через все слои коры. Их диаметр составляет 300-500 мкм. Образующие эти колонки нейроны концентрируются вокруг таламо-кортикального волокна, несущего определенный вид сигналов. В колонках имеются многочисленные межнейронные связи. Нейроны 1-5 слоев колонок обеспечивают восприятие и переработку поступающей информации. Нейроны 5-6 слоя образуют эфферентные пути коры. Соседние колонки также связаны между собой. При этом возбуждение одной сопровождается торможением соседних. В определенных областях коры сосредоточены колонки, выполняющие однотипную функцию. Эти участки называются цитоархитектоническими полями. В коре человека их 53. Поля делят на первичные, вторичные, третичные.

Первичные обеспечивают обработку определенной сенсорной информации.

Вторичные и третичные взаимодействие сигналов разных сенсорных систем. В частности, первичное соматосенсорное поле, к которому идут импульсы от всех кожных рецепторов (тактильных, температурных, болевых) находится в области центральной задней извилины. Больше всего места в коре занимает представительство губ, лица, кистей рук. Поэтому при поражениях этой зоны изменяется чувствительность соответствующих участков кожи. Представительство проприорецепторов мышц и сухожилий, т.е. моторная кора занимает переднюю центральную извилину. Импульсы от проприорецепторов нижних конечностей идут к верхней части извилины. От мышц туловища к средней части. От мускулатуры головы и шеи к ее нижней части. Наибольшую площадь этого поля также занимает представительство мускулатуры губ, языка, кистей и лица.

Импульсы от рецепторов глаза поступают в затылочные области коры около шпорной борозды. Поражение первичных полей приводит к корковой слепоте, а вторичных и третичных - потере зрительной памяти. Слуховая область коры расположена в верхней височной извилине и поперечной извилине Гешля. При поражении первичных полей зоны развивается корковая глухота. Периферических - трудности в различении звуков. В задней трети верхней височной извилины левого полушария находится сенсорный центр речи - центр Вернике. При его патологических изменениях теряется способность к пониманию речи. Двигательный центр речи - центр Брока, располагается в нижней лобной извилине левого полушария. Нарушения в этой части коры приводят к потере способности произносить слова.

Функциональная асимметрия полушарий.

Передний мозг образован двумя полушариями, которые состоят из одинаковых долей. Однако они играют разную функциональную роль. Впервые различия между полушариями описал 1863 г. невропатолог Поль Брэка. обнаруживший, что при опухолях левой лобной доли теряется способность к произношению речи. В 50-х годах XX века Р.Сперри и М.Газзанига исследовали больных, у которых с целью прекращения эпилептических припадков была произведена перерезка мозолистого тела. В нем проходят комиссуральные волокна, связывающие полушария. Умственные способности у людей с расщепленным" мозгом не изменяются. Но с помощью специальных тестов обнаружено, что функции полушарий отличаются. Например, если предмет находится в поле зрения правого глаза, то зрительная информация поступает в левое полушарие, то такой больной может назвать его, описать его свойства. прочитать или написать текст.

Если же предмет попадает в поле зрения левого глаза, то пациент даже не может назвать его и рассказать о нем. Он не может читать этим глазом. Таким образом, левое полушарие является доминирующим в отношении сознания, речи, счета, письма, абстрактного мышления, сложных произвольных движений. С другой, стороны, хотя правое полушарие не имеет выраженных речевых функций, оно в определенной степени способно понимать речь и мыслить абстрактно. Но в значительно большей мере, чем левое, оно обладает механизмами сенсорного распознавания предметов образной памяти. Восприятие музыки целиком является функцией правого полушария. Т.е. правое полушарие отвечает за неречевые функции, т.е. анализ сложных зрительных и слуховых образов, восприятие пространства, формы. Каждое полушарие изолированно принимает, перерабатывает и хранит информацию. Они обладают собственными ощущениями, мыслями, эмоциональными оценками событий. Левое полушарие обрабатывает информацию аналитически, т.е. последовательно, а правое одномоментно, интуитивно. т.е. полушария используют разные способы познания. Вся система образования в мире направлена на развитие левого полушария, т.е. абстрактного мышления, а не интуитивного. Несмотря на функциональную асимметрию, в норме полушария работают совместно, обеспечивая все процессы человеческой психики.

Пластичность коры.

Некоторые ткани сохраняют способность к образованию новых клеток из клеток-предшественников в течение всей жизни. Это клетки печени, кожи энтероциты. Нервные клетки не обладают такой способностью. Однако у них сохраняется способность к образованию новых отростков и синапсов т.е каждый нейрон способен при повреждении отростка образовывать новые. Восстановление отростков может происходить двумя путями: путем формирования нового конуса роста и образования коллатералей. Обычно росту нового аксона препятствует возникновение, глиального рубца. Но несмотря на это новые синаптические контакты образуются коллатералям и поврежденного аксона. Наиболее высока пластичность нейронов коры. Любой ее нейрон запрограммирован на то, что при его повреждении он активно пытается восстановить утраченные связи. Каждый нейрон вовлечен, а конкурентную борьбу с другими за образование синаптических контактов. Это служит основой пластичности нейронных корковых сетей. Установлено, что при удалении мозжечка нервные пути, идущие к нему, начинают прорастать в кору. Если в интактный мозг пересадить участок мозга другого животного, то нейроны этого кусочка ткани образуют многочисленные контакты с нейронами мозга реципиента.

Пластичность коры проявляется как в нормальных условиях. Например, при образовании новых межкортикальных связей в процессе обучения, так и при патологии. В частности, утраченные при поражении участка коры функции берут на себя ее соседние поля или другое полушарие. Даже при поражении обширных областей коры вследствие кровоизлияния, их функции начинают выполнять соответствующие области противоположного полушария.

Элгктроэнцефалография. Ее значение для экспеперементальных исследований и клиники.

электроэнцефалография (ЭЭГ - это регистрация электрической активности мозга с поверхности кожи головы. Впервые ЭЭГ человека зарегистрировал в 1929 г. немецкий психиатр Г.Бергер. При снятии ЭЭГ на кожу накладывают электроды, сигналы от которых усиливаются и подаются на осциллограф и пишущее устройство. В норме регистрируются следующие типы спонтанных колебаний:

1. а-ритм. Это волны с частотой 8-13 Гц. Наблюдается в состоянии бодрствования, полного покоя и при закрытых глазах. Если человек открывает глаза а-ритм сменяется р-ритмом. Это явление называется блокадой а-ритма.

2. В-ритм, Его частота от 14 до 30 Гц. Наблюдается при деятельном состоянии мозга и читается по мере повышения интенсивности умственной работы.

3. (гама) - ритм. Колебания с частотой 4-8 Гц. Регистрируется во время засыпания.

поверхностного сна и неглубоком наркозе.

4. (сигма) - ритм. Частота 0,5-3,5 Гц. Наблюдается при глубоком сне и наркозе.

Чем ниже частота ритмов ЭЭГ, тем больше их амплитуда. Помимо эти основных ритмов регистрируются и другие ЭЭГ феномены. Например, по мере углубления сна появляются сонные веретена. Это периодическое увеличение частоты и амплитуды тета- ритма. При ожидании команды к действию возникает отрицательная Е-волна ожидания и т.д.

В эксперименте ЭЭГ используют для определения уровня активности мозга, а в клинике для диагностики эпилепсии (особенно скрытых форм), а также для выявление смерти мозга (кора живет 3-5 мин, стволовые нейроны 7-10, сердце 90. почки 150).

Кора головного мозга является центром высшей нервной (психической) деятельности человека и контролирует выполнение огромного количества жизненно важных функций и процессов. Она покрывает всю поверхность больших полушарий и занимает около половины их объема.

Большие полушария головного мозга занимают около 80% объема черепной коробки, и состоят из белого вещества, основа которого состоит из длинных миелиновых аксонов нейронов. Снаружи полушария покрывает серое вещество или кора головного мозга, состоящая из нейронов, безмиелиновых волокон и глиальных клеток, которые также содержатся в толще отделов этого органа.

Поверхность полушарий условно делится на несколько зон, функциональность которых заключается в управлении организмом на уровне рефлексов и инстинктов. Также в ней находятся центры высшей психической деятельности человека, обеспечивающие сознание, усвоение поступившей информации, позволяющей адаптироваться в окружающей среде, и через нее, на уровне подсознания, посредством гипоталамуса контролируется вегетативная нервная система (ВНС), управляющая органами кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, размножения, а также метаболизмом.

Для того чтобы разобраться что такое кора мозга и каким образом осуществляется ее работа, требуется изучить строение на клеточном уровне.

Функции

Кора занимает большую часть больших полушарий, а ее толщина не равномерна по всей поверхности. Такая особенность обусловлена большим количеством связующих каналов с центральной нервной системой (ЦНС), обеспечивающих функциональную организацию коры мозга.

Эта часть головного мозга начинает образовываться еще во время внутриутробного развития и совершенствуется на протяжении всей жизни, посредством получения и обработки сигналов, поступающих из окружающей среды. Таким образом, она отвечает за выполнение следующих функций головного мозга:

- связывает органы и системы организма между собой и окружающей средой, а также обеспечивает адекватную реакцию на изменения;

- обрабатывает поступившую информацию от моторных центров с помощью мыслительных и познавательных процессов;

- в ней формируется сознание, мышление, а также реализовывается интеллектуальный труд;

- осуществляет управление речевыми центрами и процессами, характеризующими психоэмоциональное состояние человека.

При этом данные поступают, обрабатываются, сохраняются благодаря значительному количеству импульсов, проходящих и образующихся в нейронах, связанных длинными отростками или аксонами. Уровень активности клеток можно определить по физиологическому и психическому состоянию организма и описать с помощью амплитудных и частотных показателей, так как природа этих сигналов похожа на электрические импульсы, а их плотность зависит от участка, в котором происходит психологический процесс.

До сих пор неясно, каким образом лобная часть коры больших полушарий влияет на работу организма, но известно, что она мало восприимчива к процессам, происходящим во внешней среде, поэтому все опыты с воздействием электрических импульсов на этот участок мозга, не находят яркого отклика в структурах. Однако отмечается, что люди, у которых лобная часть повреждена, испытывают проблемы в общении с другими индивидами, не могут реализовать себя в какой-либо трудовой деятельности, а также им безразличен их внешний вид и сторонние мнение. Иногда встречаются и другие нарушения в осуществлении функций этого органа:

- отсутствие концентрации внимания на предметах обихода;

- проявление творческой дисфункции;

- нарушения психоэмоционального состояния человека.

Поверхность коры полушарий поделена на 4 зоны, очерченные наиболее четкими и значимыми извилинами. Каждая из частей при этом контролирует основные функции коры головного мозга:

- теменная зона - отвечает за активную чувствительность и музыкальное восприятие;

- в затылочной части расположена первичная зрительная область;

- височная или темпоральная отвечает за речевые центры и восприятие звуков поступивших из внешней среды, кроме того участвует в формировании эмоциональных проявлений, таких как радость, злость, удовольствие и страх;

- лобная зона управляет двигательной и психической активностью, а также руководит речевой моторикой.

Особенности строения коры мозга

Анатомическое строение коры больших полушарий обусловливает ее особенности и позволяет выполнять возложенные на нее функции. Кора головного мозга владеет следующим рядом отличительных черт:

- нейроны в ее толще располагаются послойно;

- нервные центры находятся в конкретном месте и отвечают за деятельность определенного участка организма;

- уровень активности коры зависит от влияния ее подкорковых структур;

- она имеет связи со всеми нижележащими структурами центральной нервной системы;

- наличие полей разных по клеточному строению, что подтверждается гистологическим исследованием, при этом каждое поле отвечает за выполнение какой-либо высшей нервно деятельности;

- присутствие специализированных ассоциативных областей позволяет устанавливать причинно-следственную связь между внешними раздражителями и ответом организма на них;

- способность к замещению поврежденных участков близлежащими структурами;

- этот отдел мозга способен сохранять следы возбуждения нейронов.

Большие полушария головного мозга состоят главным образом из длинных аксонов, а также содержит в своей толще скопления нейронов, образующих наибольшие ядра основания, которые входят в состав экстрапирамидальной системы.

Как уже говорилось, формирование коры мозга происходит еще во время внутриутробного развития, причем вначале кора состоит из нижнего слоя клеток, а уже в 6 месяцев ребенка в ней сформированы все структуры и поля. Окончательное становление нейронов происходит к 7-летнему возрасту, а рост их тел завершается в 18 лет.

Интересен тот факт, что толщина коры не равномерна на всей протяженности и включает в себя разное количество слоев: например, в области центральной извилины она достигает своего максимального размера и насчитывает все 6 слоев, а участки старой и древней коры имеют 2-х и 3-х слойное строение соответственно.

Нейроны этой части мозга запрограммированы на восстановление поврежденного участка посредством синоптических контактов, таким образом каждая из клеток активно старается восстановить поврежденные связи, что обеспечивает пластичность нейронных корковых сетей. Например, при удалении или дисфункции мозжечка, нейроны, связывающие его с конечным отделом, начинают прорастать в кору больших полушарий. Кроме того пластичность коры также проявляется в обычных условиях, когда происходит процесс обучения новому навыку или в результате патологии, когда функции, выполняемые поврежденной зоной, переходят на соседние участки мозга или даже полушария.

Кора мозга обладает способностью сохранять следы возбуждения нейронов длительное время. Эта особенность позволяет обучаться, запоминать и отвечать определенной реакцией организма на внешние раздражители. Так происходит формирование условного рефлекса, нервный путь которого состоит из 3 последовательно соединенных аппарата: анализатора, замыкательного аппарата условно-рефлексных связей и рабочего прибора. Слабость замыкательной функции коры и следовых проявлений можно наблюдать у детей с выраженной умственной отсталостью, когда образовавшиеся условные связи между нейронами хрупки и ненадежны, что влечет за собой трудности в обучении.

Кора головного мозга включает в себя 11 областей, состоящих из 53 полей, каждому из которых в нейрофизиологии присвоен свой номер.

Области и зоны коры

Кора относительно молодая часть ЦНС, развывшаяся из конечного отдела мозга. Эволюционно становление этого органа происходило поэтапно, поэтому ее принято разделять на 4 типа:

- Архикортекс или древняя кора в связи с атрофией обоняния превратился в гиппокамповую формацию и состоит из гиппокампа и сопряженных ему структур. С помощью ее регулируется поведение, чувства и память.

- Палеокортекс или старая кора, составляет основную часть обонятельной зоны.

- Неокортекс или новая кора имеет толщину слоя около 3-4 мм. Является функциональной частью и совершает высшую нервную деятельность: обрабатывает сенсорную информацию, отдает моторные команды, а также в ней формируется осознанное мышление и речь человека.

- Мезокортекс является промежуточным вариантом первых 3 типов коры.

Физиология коры больших полушарий

Кора головного мозга имеет сложную анатомическую структуру и включает в себя сенсорные клетки, моторные нейроны и интернероны, обладающих способностью останавливать сигнал и возбуждаться в зависимости от поступивших данных. Организация этой части мозга построена по колончатому принципу, в котором колонки делаться на микромодули, имеющие однородное строение.

Основу системы микромодулей составляют звездчатые клетки и их аксоны, при этом все нейроны одинаково реагируют на поступивший афферентный импульс и посылают также синхронно в ответ эфферентный сигнал.

Формирование условных рефлексов, обеспечивающих полноценное функционирование организма, и происходит благодаря связи головного мозга с нейронами, расположенными в различных частях тела, а кора обеспечивает синхронизацию умственной деятельности с моторикой органов и областью, отвечающей за анализ поступающих сигналов.

Передача сигнала в горизонтальном направлении происходит через поперечные волокна, находящиеся в толще коры, и передают импульс от одной колонки к другой. По принципу горизонтальной ориентации кору мозга можно поделить на следующие области:

- ассоциативная;

- сенсорная (чувствительная);

- моторная.

При изучении этих зон применялись различные способы воздействия на нейроны, входящие в ее состав: химическое и физическое раздражение, частичное удаление участков, а также выработка условных рефлексов и регистрация биотоков.

Ассоциативная зона связывает поступившую сенсорную информацию с полученными ранее знаниями. После обработки формирует сигнал и передает его в двигательную зону. Таким образом она участвует в запоминании, мышлении и обучении новым навыкам. Ассоциативные участки коры головного мозга расположены в близости с соответствующей сенсорной зоной.

Чувствительная или сенсорная зона занимает 20% коры головного мозга. Она также состоит из нескольких составляющих:

- соматосенсорной, расположенной в теменной зоне отвечает за тактильную и вегетативную чувствительность;

- зрительной;

- слуховой;

- вкусовой;

- обонятельной.

Импульсы от конечностей и органов осязания левой стороны тела, поступают по афферентным путям в противоположную долю больших полушарий для последующей обработки.

Нейроны моторной зоны возбуждаются при помощи импульсов, поступивших от клеток мускулатуры, и находятся в центральной извилине лобной доли. Механизм поступления данных схож с механизмом сенсорной зоны, так как двигательные пути образуют перехлест в продолговатом мозге и следуют в расположенную напротив моторную зону.

Извилины борозды и щели

Кора больших полушарий образована несколькими слоями нейронов. Характерной особенностью этой части мозга является большое количество морщин или извилин, благодаря чему ее площадь во много раз превосходит площадь поверхности полушарий.

Корковые архитектонические поля определяют функциональное строение участков коры головного мозга. Все они различны по морфологическим признакам и регулируют разные функции. Таким образом выделяется 52 различных поля, расположенных на определенных участках. По Бродману это разделение выглядит следующим образом:

- Центральная борозда разделяет лобную долю от теменной области, впереди нее пролегает предцентральная извилина, а сзади - позадицентральная.

- Боковая борозда отгораживает теменную зону от затылочной. Если развести ее боковые края то внутри можно рассмотреть ямку, в центре которой имеется островок.

- Теменно-затылочная борозда отделяет теменную долю от затылочной.

В предцентральной извилине расположено ядро двигательного анализатора, при этом к мышцам нижней конечности относятся верхние части передней центральной извилины, а к мышцам полости рта, глотки и гортани – нижние.

Правосторонняя извилина образует связь с двигательным аппаратом левой половины тела, левосторонняя – с правой частью.

В позадицентральной извилине 1 доли полушария содержится ядро анализатора тактильных ощущений и она также связана с противолежащей частью тела.

Клеточные слои

Кора головного мозга осуществляет свои функции посредством нейронов, находящихся в ее толще. Причем количество слоев этих клеток может отличаться в зависимости от участка, габариты которых также разнятся по размеру и топографии. Специалисты выделяют следующие слои коры головного мозга: