мы прицельно ищем аномалии коры головного мозга при эпилепсии и отставании в развитии. Нарушения развития коры может быть изолированной аномалией развития, либо сочетаться с другими нарушениями развития, такими как нарушения регионализации. Нарушения развития коры определяются при МРТ головного мозга и могут быть разделены на:

Нарушения пролиферации и дифференциации – микроцефалия, мегалэнцефалия

Нарушения миграции – агирия-пахигирия (лиссэнцефалия), полимикрогирия, гетеротопии

Нарушения организации коры – микродисгенезии

Мегалэнцефалия представляет собой увеличение одного или обоих полушарий мозга. При мегалэнцефалии при МРТ наблюдается увеличенный боковой желудочек с соответствующей стороны, кора утолщена и не разделена на извилины (агирия), белое вещество не миелинизировано.

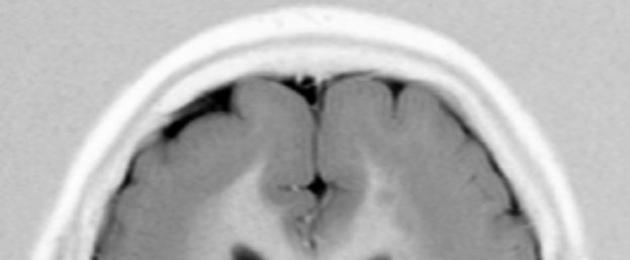

МРТ. Т1-зависимая корональная томограмма. Агирия.

Гетеротопии. В ходе эмбриогенеза нейроны могут не достичь своего места в коре. Большинство нарушений миграции имеет доминантное, связанное с Х-хромосомой, происхождение. Аномалии могут быть локальными и диффузными. Диффузные гетеротопии локализуются перивентрикулярно. Серое вещество по данным МРТ скапливается только вокруг боковых желудочков, не затрагивая области вокруг III и IV желудочков. В четверти случаев гетеротопии сопутствуют аномалии мозолистого тела и мозжечка.

Если нейроны совсем не достигают коры, то возникает лиссэнцефалия. Если только часть нейронов не достигает её, то возникают субкортикальные гетеротопии, видимые при МРТ в виде узлов или полосы («двойная» кора). Клиническая симптоматика обычно негрубая – небольшое отставание развития, пирамидные знаки и, иногда, дизартрия.

МРТ. Т1-зависимая аксиальная томограмма. “Двойная кора”.

Очаговые (фокальные, узловые) гетеротопии принято ещё называть гамартомами. Они встречаются как самостоятельная аномалия или как проявление туберозного склероза. На МРТ сигнал от узлов типичный для серого вещества и они типично не контрастируются гадолинием. Это позволяет отличать их от субэпендимальных узлов при туберозном склерозе. Особым вариантом гамартомы является гипоталамическая гамартома. Она расположена в области серого бугра, между ножкой гипофиза и сосочковыми телами. Гипоталамическая гамартома имеет экзофитный тип роста и достигает 12 мм. Клинически бывает бессимптомной, либо проявляется ранним созреванием, акромегалией и особым видом парциальной эпилепсии – судорогами в виде навязчивого смеха, а также психическими нарушениями. На Т1-зависимых МРТ гипоталамическая гамартома изоинтенсивна белому веществу, на Т2-зависимых МРТ немного гиперинтенсивнее его. Образование однородное, имеет четкий контур. Масс-эффект выражается в смещении воронки гипофиза. В отличие от астроцитомы той же локализации гамартома не вовлекает перекрест зрительных нервов. Труднее отличить гамартому от менингиомы, но последняя усиливается при контрастировании. Редко встречается ганглиоглиома гипоталамуса. Она содержит кисты, иногда микрокальцинаты (что видно при КТ) и примерно в половине случаев усиливается при контрастировании. Также редко встречаются липомы гипоталамуса, которые имеют характерный для жировой ткани сигнал.

Лиссэнцефалия – это общий термин, под которым понимают нарушение формирования борозд. Крайнее проявление ее – полное отсутствие извилин – агирия. Серое вещество имеется, но оно не разделено бороздами. Агирия может быть локальной, обычно этот тип наблюдается в височной доле.

Аномально малое число извилин в связи с неполными бороздами называется пахигирией. Обычно, она также локальная, извилины широкие и сглаженные. Сочетание участков пахигирии и агирии называют лиссэнцефалией I типа. При МРТ определяется утолщение коры, вертикальные Сильвиевы борозды и часто выпрямленные гиппокампы. Клинические проявления укладываются в различные формы (синдромы Миллера – Декера, Нормана – Робертса и т.д.), проявляющиеся в первый год жизни. Тип II отличается нарушением структуры самой коры, которая пронизана сосудами и фиброглиальными пучками. Этот тип сочетается с гидроцефалией и неполной миелинизацией. Характерно клиническое проявление в виде синдрома Уокера – Варбурга.

Полимикрогирия – множественные неглубокие извилины. Часто сочетается с гетеротопией серого вещества и гемимегалэнцефалией. Считается, что патогенез полимикрогирии связан с ишемическим некрозом пятого слоя коры до 20 недели эмбриогенеза. Часть случаев связана с врождённой цитомегаловирусной инфекцией.

Кроме того полимикрогирия может входить в состав синдром Экарди (Aicardi) -Х-связанной доминантной патологией. Он протекает в виде спазмов и хориоретинопатии. При МРТ часто выявляются гипоплазия мозжечка, агенезия или недоразвитие мозолистого тела, кисты ЗЧЯ и средней линии, папилломы сосудистого сплетения.

Аномалии или мальформации головного мозга (лат. malus – негодный, плохой, дурной; греч. phorme – форма) – необратимые структурные дефекты, возникающие в результате нарушения нормального пре- или постнатального развития. Типы аномалий определяются временем патологического воздействия и его продолжительностью. Вероятными причинами аномалий являются генетические дефекты, внутриутробные инфекции (токсоплазмоз, сифилис, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, ВИЧ), лекарственное воздействие на плод, болезни матери в период беременности (диабет и другие метаболические нарушения), рентгеновское облучение на ранних этапах беременности, рецидивирующее маточное кровотечение, иными психоактивными веществами и др.

Нарушения развития нервной системы часто сопровождаются аномалиями костной системы и кожи. Некоторые аномалии возникают на 3-й неделе беременности. Так, неполное закрытие краниального конца нервной трубки приводит к анэнцефалии (летальный дефект). Дефектное закрытие каудальной части нервной трубки является причиной менингомиелоцеле. Пренатальная диагностика подобных нарушений возможна с помощью ультразвукового исследования. Известны следующие мальформации головного мозга.

1) Лиссэнцефалия (агирия ) и пахигирия (греч. lissos – гладкий; а – приставка отрицания; gyros – круг; pachys – толстый). При агирии кора головного мозга имеет очень мало извилин или они вообще отсутствуют, отсутствуют в ней и обычные клеточные слои. При пахигирии извилин мало (отсутствуют вторичные и третичные извилины), они необычно широки, имеют недостаточно организованное строение; борозды при этом выпрямлены, они короткие и неглубокие. В белом веществе встречаются гетеротопии нервных клеток. Клинически отмечаются тяжелая умственная отсталость, припадки, мышечная гипотония, сменяющаяся спастическим тетрапарезом. Чаще дети умирают в течение первого года жизни.

2) Полимикрогирия. При данной аномалии церебральная кора поделена на большое число очень маленьких складок, и ее поверхность принимает вид «сморщенного каштана». Обычно отмечаются тяжелая умственная отсталость и частые припадки, которые нередко резистентны к антиконвульсантам. Двусторонняя полимикрогирия оперкулярной области (расположенной под передней и задней центральными извилинами) проявляется псевдобульбарным синдромом Фуа -Шавани -Мари (выключением пирамидного влияния на 9–12-ю пары черепных нервов, ядра которых расположены в стволе мозга). При этом, в отличие от других вариантов псевдобульбарного синдрома, очень редко возникают приступы насильственного смеха.

3) Кортикальная дисплазия . Характеризуется локальной аномалией коры в виде гигантских нейронов и астроцитов, а также хаотическим расположением корковых слоев. Патология выявляется на МРТ. Обычно наблюдаются нарушения интеллектуального развития, парциальные эпилептические припадки, миоклонии, легкий гемипарез.

4) Агенезия мозолистого тела . Может быть частичной или полной (в последнем случае 3-й желудочек мозга остается открытым). Обычно отсутствует задняя часть мозолистого тела, так как его рост идет спереди назад (эта часть соединяет в основном затылочные доли мозга). Частота данной аномалии в точности не установлена (от 5 на 7000 и более). Агенезия мозолистого тела может быть изолированным дефектом либо сочетается с другими аномалиями ЦНС и иных органов. Причиной каллезной агенезии могут быть генетические дефекты и/или метаболические нарушения.

Когда агенезия мозолистого тела сочетается с изменениями сетчатки, аномалиями глазных яблок, позвоночника и сосудистых сплетений желудочков мозга, микроцефалией, умственной отсталостью (до степени идиотии), нистагмом и младенческими судорогами (спазмами сгибательной мускулатуры, миоклоническими приступами), этот симптомокомплекс называется синдромом Айкарди . Развивается он только у девочек вследствие дефекта одной из хромосом Х (мальчики с такой хромосомой погибают до рождения).

В свою очередь синдром Шапиро , помимо признаков агенезии, проявляется гипоталамической дисфункцией, в частности гипотермией. Изолированная агенезия может протекать бессимптомно и обнаруживается случайно при КТ и МРТ. Однако у 2/3 пациентов с агенезией выявляется эпилепсия, а у половины из них обнаруживается нарушение интеллектуального развития.

5) Порэнцефалия (греч. porus – дыра). Характеризуется наличием одной или нескольких полостей в большом мозге, возникающих либо внутриутробно, либо в раннем постнатальном периоде. Происходит это вследствие травмы мозга, нейроинфекции, кровоизлияния и особенно часто ишемии мозга. Порэнцефалические кисты ишемической этиологии обычно расположены в бассейне средней мозговой артерии (при одностороннем поражении в 80% случаев они располагаются слева). Подобная ишемия может быть следствием неправильного развития сосудов, возникать из-за их спазма (например, если мать во время беременности принимала кокаин), эмболической окклюзии сосуда плацентарными фрагментами или тромбоза при дегидратации и ДВС-синдроме. Порэнцефалия всегда предполагает сообщение с субарахноидальным пространством, а часто – и с желудочковой системой.

Большинство порэнцефалических кист не нуждается в лечении, но иногда они расширяются и ведут к повышению внутричерепного давления из-за образования клапанного механизма, препятствующего оттоку ликвора из кисты. В таких случаях проводится шунтирующая операция. Различают истинную и ложную порэнцефалию. В первом случае полости выстланы эпендимой и сообщаются с вентрикулярной системой и субарахноидальным пространством. При ложной порэнцефалии полости замкнуты, лишены эпендимной выстилки и возникают вследствие энцефаломаляции разного происхождения. Нарушения психического развития возникают во всех случаях, если киста имеет значительные размеры, со временем увеличивается или их бывает несколько.

6) Микроцефалия, или синдром Джакомини, встречается у 10–11% пациентов с умственной отсталостью. Частота микроцефалии – один случай на 5000 новорожденных. Соотношение массы мозга и массы тела при рождении в типичных случаях микроцефалии составляет 1:100 (в норме оно равно в среднем 1:8). Микроцефалия проявляется уменьшенной окружностью головы, дефицит составляет более чем 5 см от средних показателей. Типично и дальнейшее отставание роста мозгового черепа (микрокрания). При этом швы черепа могут долго оставаться открытыми. Кости черепа у пациентов часто утолщены, в них рано формируются диплоидные каналы. Внутричерепное давление обычно не повышено. Строение головного мозга характеризуют недоразвитие и неправильная структура больших полушарий при сравнительно нормальной цитоархитектонике мозжечка и ствола мозга. Пациенты отстают от сверстников не только в психическом, но и в физическом развитии. В зависимости от причин развития различают следующие варианты микроцефалии.

1. Истинная микроцефалия . Носит наследственный характер, передается по аутосомно-рецессивному и сцепленному с Х-хромосомой типам. Описаны семейные случаи расстройства, а также формы с аутосомно-хромосомной патологией. Среди микроцефалов эта форма встречается в 7–34% случаев. В родословной пациентов часто встречаются лица с умственной отсталостью, уменьшенными размерами черепа, невысоким интеллектом, эпилептическими припадками. В наследственно-рецессивных формах микроцефалии у 1/8 пациентов выявляются близкородственные браки. Распространенность гена микроцефалии составляет, по разным данным, 1 на 180–230 человек. Умственная отсталость чаще бывает тяжелой (идиотия) и глубокой (имбецильность) степени, реже встречается умеренная и легкая умственная отсталость.

2. Эмбриопатическая или вторичная микроцефалия . Возникает вследствие нарушений развития в пренатальном периоде по разным причинам, таким как нейроинфекции (грипп, токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусный энцефалит), интоксикации (алкоголь, наркотики, промышленные отравления), внутриутробная травма или асфиксия, нарушение витаминного баланса, алиментарный дефицит, нарушения обмена фосфора, кальция. При вторичной микроцефалии в головном мозге нередко обнаруживают кисты, очаги кровоизлияния или обызвествления.

3. Синдромологические варианты микроцефалии . Развиваются в результате различных хромосомных аберраций (трисомии, моносомии, делеции хромосом, инверсии фрагментов хромосом, кольцевые хромосомы, транслокации хромосом). В 25% это патология аутосом; в 25% – половых хромосом, в основном Х-хромосомы; в 50% – различные изменения структуры различных аутосом.

7) Макроцефалия . Характерны увеличение массы и объема головного мозга, а вместе с этим и мозгового черепа при рождении. Встречается значительно реже микроцефалии. В большинстве случаев сопровождается нарушением расположения мозговых извилин, изменениями структуры коркового слоя полушарий, очагами гетеротопии в белом веществе (наличием нейронов, которые не успели мигрировать в сторону коры). Костные швы не расширены, желудочки мозга нормального или почти нормального размера. При макроцефалии часто наблюдается умственная отсталость разной степени выраженности, иногда – судорожные припадки. Причинами макроцефалии могут быть поражения ткани мозга вследствие нарушения липидного обмена.

Встречается частичная макроцефалия – увеличение одного из полушарий. Обычно она сочетается с асимметрией мозгового черепа. В части случаев парциальная макроцефалия является результатом неопухолевого объемного процесса в средней черепной ямке (гематома, гигрома, кистозный арахноидит и др.).

8) Менингоэнцефалоцеле . Церебральная грыжа встречается реже, чем спинальная. В половине случаев церебральной грыжи обнаруживается сопутствующая гидроцефалия. Не менее часты соматические уродства. При истончении стенок грыжи возможно истечение ликвора и развитие менингита. При маленьких грыжах, которые не содержат ткань мозга, показано хирургическое лечение и закрытие кожного дефекта. При грыжах, которые содержат ткань мозга, особенно при их большом объеме, прогноз даже при хирургическом лечении плохой. Исход более благоприятен при передних, чем при задних мозговых грыжах.

9) Сирингомиелия (греч. syrings – трубка, полость; myelos – спинной мозг). Врожденное хроническое заболевание, для которого характерны: а) расширение центрального канала спинного мозга, заполненного ликвором (гидромиелия); б) формирование вокруг центрального канала полостей и разрастаний нейроглии в сером веществе спинного мозга, чаще в шейном и верхнегрудном отделах. Если такие изменения появляются в нижней части ствола мозга, то говорят о сирингобульбии . Нередко сирингомиелия сочетается с врожденной гидроцефалией. Распространенность болезни, по разным данным, составляет от 0,3 до 7,3 на 100 000 населения. Существует связь сирингомиелии с этнической идентичностью. Сообщается, что у татар в Башкирии она встречается с частотой 130 на 100 000 и что марийцы болеют в 7 раз чаще башкир и в 13 раз чаще русских. Заболевание чаще наблюдается у мужчин в северных широтах, особенно занятых тяжелым физическим трудом.

Природа заболевания окончательно не установлена, существует ряд теорий его развития, среди которых основной считается дизонтогенетическая (греч. dys – приставка, указывает на расстройство; ontos – бытие, сущее; genesis – развитие, происхождение). В соответствии с возможными причинами развития различают несколько вариантов сирингомиелии: 1) связанная с аномалией развития задней черепной ямки (аномалия Киари 1-го типа – самая частая находка, базиллярная импрессия, арахноидальные кисты в области большой затылочной цистерны); 2) посттравматическая сирингомиелия; 3) сирингомиелия вследствие спинального менингита и арахноидита; 4) сирингомиелия, сопутствующая опухолям спинного мозга; 5) идиопатическая сирингомиелия, не связанная с вышеперечисленной патологией.

Ведущей патогенетической концепцией сирингомиелии является теория W.J. Gardner (1950), согласно которой к болезни приводят ликвородинамические удары из 4-го желудочка в стенки центрального канала спинного мозга с последующим его расширением.

Первые признаки сирингомиелии по данным появляются на 3–6-й неделе внутриутробного развития, в период формирования нервной трубки. Явные клинические проявления обнаруживаются на 2–3-м десятилетии жизни. Обычно это нарушения болевой и температурной чувствительности, чаще на шейно-грудном уровне. С этим связаны многочисленные безболевые травмы и ожоги пациентов. Тактильная и мышечно-суставная чувствительность страдает реже и в меньшей степени. Типичным признаком болезни является резкая приступообразная или постоянная жгучая боль, локализованная соответственно пораженным сегментам спинного мозга. Обычно выявляются и вегетативно-трофические расстройства: отеки, де- или гиперпигментация кожи, кожные рубцы, омозолелость кожи, трофические язвы, мышечные атрофии, гангрена и мутиляция (лат. mutilis – увечный, искалеченный) концевых фаланг, панариции, деформации костей и мн. др. Нередко выявляется дизестезия – искажение чувствительности, когда, например, болевое раздражение воспринимается как ощущение холода или жжения.

При вовлечении в процесс ствола мозга возникают нарушения со стороны черепных нервов (параличи мимических и жевательных мышц, наружной прямой мышцы глаза, парез мягкого неба, глотки и голосовых связок, асимметричная атрофия мышц языка, нистагм, головокружение и др.). Из психиатрической патологии у части пациентов отмечаются задержка психического развития, нарушения социальной адаптации, депрессия. У пациентов и членов их семей могут наблюдаться разнообразные сочетанные аномалии: деформации грудной клетки, кифосколиоз, непропорционально длинные руки, искривление пальцев, аномалии роста волос, строения ушей и т. д.

10) Мальформации Киари . Представляют собой дисгенезию мозжечка в сочетании с широким кругом аномалий ромбовидного, среднего и межуточного мозга. Различают ряд вариантов данной аномалии. Чаще других встречается «взрослый тип» аномалии в виде одно- или двустороннего опущения мозжечковых миндалин через большое затылочное отверстие в позвоночный канал. Клинические проявления (стволовые и мозжечковые симптомы) возникают только на 3–4-м десятилетии жизни.

«Детский тип » аномалии Киари представляет собой смещение мозжечка, ствола и 4-го желудочка вниз через большое затылочное отверстие. При этом всегда наблюдается конгенитальная гидроцефалия, часто – стеноз водопровода мозга. Уже при рождении выявляется связанная с врожденной водянкой головного мозга симптоматика (увеличение окружности головы, расхождение черепных швов, выбухание родничков и др.). При мальформации Киари 3-го типа мозговая грыжа включает мозжечок и в половине случаев – затылочную долю. Лечение хирургическое.

11) Синдром Денди -Уокера . Встречается с частотой 1 на 25 000–30 000. Ген данной аномалии локализован на хромосоме 3, большинство случаев болезни является спорадическим. Характерно частичное или полное отсутствие мозжечкового червя, кистозное расширение 4-го желудочка, увеличение задней черепной ямки и раннее развитие гидроцефалии. Сопутствующие аномалии большого мозга и задержка умственного развития отмечаются в 70%, пороки внутренних органов – в 20–80% случаев. УЗИ-диагностика возможна с 18–20 недель беременности.

12) Арахноидальные кисты . Представляют собой заполненные жидкостью полости, возникающие при удвоении паутинной оболочки или расположенные между arachnoidea и мягкой мозговой оболочкой. Они могут сообщаться или не сообщаться с субарахноидальным пространством. Частота кист по данным КТ и МРТ – 4%. Кисты располагаются в сильвиевой щели (50%), мостомозжечковом углу (10%), четверохолмии (10%), супраселлярной области (10%), черве мозжечка (8%), на конвекситальной поверхности мозга (5%) или имеют иную локализацию (7%). Клинические симптомы присутствуют только в 20–30% случаев (даже огромные кисты могут быть бессимптомными).

При срединном расположении кисты могут сдавливать водопровод мозга или отверстие Монро, вызывая обструктивную гидроцефалию. Кроме признаков внутричерепной гипертензии и гидроцефалии возможны задержка психического развития, зрительные нарушения, параличи черепных нервов, атаксия, припадки, эндокринные расстройства и деформация черепа. Лечение хирургическое (при наличии серьезной и прогрессирующей клинической симптоматики), симптоматическое. При обструктивной гидроцефалии проводят шунтирование как кисты, так и желудочковой системы.

13) Синдром Мебиуса . Врожденное двустороннее поражение лицевого и отводящего нервов (аплазия ядер, самих нервов либо иннервируемых ими мышц). Встречаются как наследственные, так и спорадические случаи. Описано сочетание синдрома Мебиуса с атрофией большой грудной мышцы, косолапостью и умственной отсталостью.

14) Анэнцефалия . Отсутствие большого мозга, костей свода черепа и покрывающих его мягких тканей. На месте мозгового вещества обычно располагаются соединительная ткань, богатая кровеносными сосудами, с кистозными полостями, выстланными медуллярным эпителием (клетками, выстилающими полости мозга; лат. medullia – костный мозг), глиальная ткань, единичные нервные клетки, остатки сосудистых сплетений.

15) Эксэнцефалия . Отсутствие костей черепа (акрания), а также мягких покровов головы. Большие полушария располагаются открыто на основании черепа в виде отдельных узлов, покрытых мягкой мозговой оболочкой.

16) Гидроанэнцефалия . Полное или почти полное отсутствие больших полушарий, в то же время кости черепа и его покровные ткани сохранены. Голова при этом нормальной величины или несколько увеличена. Полость черепа заполнена главным образом цереброспинальной жидкостью. Продолговатый мозг и мозжечок достаточно развиты, средний мозг и другие отделы головного мозга могут отсутствовать или представлены рудиментарно.

17) Прозенцефалия (греч. pros – по направлению к). Редкая аномалия (1:16 000), при которой большие полушария разделяет лишь мелкая продольная борозда.

18) Голопрозенцефалия (греч. holos – весь). Аномалия, при которой большие полушария и боковые желудочки не разделены. Часто бывают и иные пороки (нарушения строения лица и его костей, циклопия и др.). Обычно смерть наступает вскоре после рождения, дети с циклопией рождаются мертвыми. В части случаев данной аномалии обнаруживается трисомия хромосом 13–15.

19) Болезнь Луи -Бар (1941), или атаксия-телеангиэктазия. Наследуется по аутосомно-рецессивному типу с высокой пенетрантностью мутантного гена. У детей, начинающих ходить, обнаруживается нарастающая мозжечковая атаксия, позднее появляются гиперкинезы (атетоз, миоклонии), сухожильная гипорефлексия, дизартрия, могут быть поражения черепных нервов, затруднения произвольных движений глаз (окуломоторная апраксия). На коже лица и шеи, конъюнктиве у детей в возрасте 3–6 лет появляются симметричные телеангиэктазии, обычно распространяющиеся затем на мозговые оболочки, вещество мозга. В связи с генетически обусловленным клеточным и гуморальным иммунитетом выявляется склонность к хроническим воспалительным заболеваниям (пневмонии, синуситы, бронхиты, тонзиллиты и др.).

К 12–15 годам возникают нарушения глубокой и вибрационной чувствительности. Позднее в связи с поражением клеток передних рогов спинного мозга развиваются атрофии мышц, обнаруживаются фасцикулярные подергивания. На коже появляются пигментные пятна кофейного цвета, участки гипопигментации, себорейный дерматит, поседение волос. Характерна задержка психического и физического развития. Обычны гипоплазия мозжечка, резче выраженная в его черве, гипоплазия вилочковой железы, дисгаммаглобулинемия, поражение ретикулоэндотелиальной системы (ретикулемы, лимфосаркома и др.). Прогноз плохой. Причиной смерти являются хронические заболевания бронхов и легких, лимфомы, карциномы.

20) Гипомеланоз Ито . Обычно описывается как спорадическое заболевание, хотя имеются единичные случаи с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типами наследования. По частоте уступает лишь нейрофиброматозу и туберозному склерозу. Поражает оба пола, однако у женщин встречается в 2,5 раза чаще, чем у мужчин.

При гипомеланозе нарушена миграция клеток из нервной трубки зародыша: меланобласты мигрируют к месту своего назначения во второй половине беременности, а нейроны мигрируют из ганглионарной пластинки между 3-м и 6-м месяцами эмбрионального развития. Этим объясняют гетеротопию серого вещества головного мозга и малое число меланоцитов в мальпигиевом слое кожи.

Кожные проявления болезни сводятся к участкам гипопигментации причудливой формы, которые обнаруживаются при рождении или появляются в первые месяцы после родов. После полового созревания они могут полностью исчезать. Могут иметь место также другие кожные дисплазии: сосудистые невусы, «монголоидные» голубые пятна, пятна цвета кофе с молоком, невус Ота и др.

Гетеротопия серого вещества головного мозга проявляется умственной отсталостью (92% случаев), часто встречаются аутизм, двигательная расторможенность. Более чем в половине случаев отмечаются судорожные припадки, резистентные к антиконвульсантам, нередко – диффузная мышечная гипотония. У четверти пациентов наблюдается макроцефалия, реже – микроцефалия, нередки другие аномалии (внутренних органов, гениталий и др.). Лечение симптоматическое.

21) Синдром Блоха -Сульцбергера, или недержание пигмента. Предполагается доминантное Х-сцепленное наследование, которое часто оказывается летальным уже в пренатальном периоде для пораженных гемизигот (мужчин). Предполагается также, что заболевание может быть обусловлено одним из двух генов: первый из них картирован на коротком плече Х-хромосомы (Хр11.21), второй – на длинном плече этой хромосомы (Хq28). Женщины болеют в 20 раз чаще мужчин.

В первые полгода у детей появляется линейно расположенная буллезная и везикулезная сыпь на коже туловища и конечностей, в пузырном содержимом обнаруживается много эозинофилов. В начале болезни эозинофилия отмечается и в крови (до 50%). Позднее возникают лихеноидные и гиперкератозные высыпания, также располагающиеся преимущественно линейно. После регресса воспаления или несколько ранее возникают пигментные изменения кожи сероватого или голубоватого оттенка в виде паутин, полос, завитков – это массивные отложения пигмента, который из базального слоя кожи перемещается в меланофаги верхней части кожи (отсюда термин «недержание пигмента»). К подростковому возрасту они могут исчезать. Наблюдаются и другие изменения кожи и ее придатков: ангидроз, алопеция, дистрофия волос, зубов, ногтей.

Наблюдается, кроме того, церебральная симптоматика, в первую очередь умственная отсталость (1/3 случаев), эпилептические припадки (до 5%случаев). Обычно бывают гидроцефалия, микроцефалия, медленно прогрессирующая слабость в конечностях со спастикой или мышечной гипотонией. У трети пациентов выявляются атрофия зрительных нервов, папиллит, ретинальная пигментация, страбизм, нистагм и катаракта. На МРТ у пациентов с психиатрической и неврологической симптоматикой обнаруживаются гипоплазия мозолистого тела, глиоз, энцефаломаляция и фокальная атрофия полушария головного мозга и мозжечка в гемисфере, контралатеральной стороне с более выраженными кожными изменениями. Лечение симптоматическое.

22) Синдром эпидермального невуса . Чаще встречаются спорадические случаи, описаны, однако, семьи с аутосомно-доминантным типом наследования. Характеризуется комбинацией эпидермального невуса (большей частью расположенного на лице, реже – на скальпе) и аномалий развития мозга, а также глаз, скелета, почек или сердца. Гистологически невус характеризуется гиперкератозом, папилломатозом и акантоцитозом. На коже могут быть также участки гиперпигментации, пятна цвета кофе с молоком и другие невусы.

Изменения в мозге: гемимакроэнцефалия, гиперплазия и гипертрофия нейронов и глии в гемисфере, ипсилатеральной невусу. Клинически это проявляется умственной отсталостью, чувствительными к антиконвульсантам припадками и контралатеральным гемипарезом. Вторичные поражения ЦНС, вызванные сосудистой патологией (ангиомы, коарктация аорты, отсутствие синусов твердой мозговой оболочки), включают инфаркты, атрофию, порэнцефалию, гидроцефалию и кальцификаты. Лечение симптоматическое.

23) Существуют и иные редкие нейрокожные синдромы с наследственной и неизвестной этиологией, при которых наблюдаются умственная отсталость, задержка психического развития, речевые и другие нарушения, припадки: синдромы Горлина (базальноклеточный невус), де Сантиса-Какьоне (ксеродермическая идиотия), Руда, Ван-Богарта-Диври (диффузный кортикоменингеальный ангиоматоз) и некоторые другие.

24) Детский церебральный паралич (ДЦП). Характеризуется не прогрессирующими церебральными двигательными и иными нарушениями, возникающими на ранних этапах жизни вследствие поражения ЦНС под влиянием различных причин. При этом английский хирург Литтл, который впервые описал в 1860-х годах спастическую диплегию (именуемую болезнью Литтла), положил начало широко распространенному ошибочному предположению, будто причиной развития ДЦП является гипоксия в родах. З. Фрейд (1897), в то время еще невролог и автор монографии «Инфантильный церебральный паралич», первым обратил внимание на такие нарушения при ДЦП, как умственная отсталость, эпилептические припадки и нарушения зрения.

Частота ДЦП, по разным данным, составляет 2,5–5,9 на 1000 новорожденных. По сведениям К.А. Скворцовой (1994), ДЦП является причиной 24% случаев детской неврологической инвалидности.

Причинами развития ДЦП могут быть генетические дефекты (наследственные дисгенезии головного мозга являются причиной 10–12% всех случаев спастических форм ДЦП), известные перинатальные инфекции (краснуха, цитомегалия, грипп, токсоплазмоз и др.) и токсикозы матери во время беременности, нейровизуализируемые аномалии развития головного мозга, атрофические процессы и избыточное количество врожденных микроаномалий, выраженная и длительная асфиксия в дородовом периоде и в родах, кровоизлияние в мозг, травмы и болезни (энцефалит, менингоэнцефалит, гнойный менингит) у ребенка в раннем постнатальном периоде, гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Число случаев ДЦП, связанного в своем развитии с внутриродовой асфиксией и травмой, составляет около 10%.

Одним из самых надежных предикторов ДЦП является перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных детей – ДЦП выявляется в 22–100% случаев ее обнаружения. Перивентрикулярная лейкомаляция расценивается как гипоксически-ишемическое повреждение за счет свойственной детям с этой параклинической находкой нарушений мозгового кровообращения, в частности артериальной гипотонии у младенцев. Согласно другой гипотезе, очаги лейкомаляции возникают за счет воздействия цитокинов, освобождающихся при внутриутробных инфекциях, ускоряющих роды в начале 3-го триместра беременности.

В целом, по мнению большинства исследователей, в развитии ДЦП преобладает роль наследственных и конституциональных факторов, на которые интранатальные и перинатальные воздействия чаще всего лишь наслаиваются и служат отягощающим обстоятельством. Однако лишь в относительно немногих случаях удается установить специфическую этиологию (генетические синдромы, врожденные мальформации и внутриутробные инфекции ЦНС). У большинства пациентов с ДЦП удается идентифицировать лишь факторы риска, актуальные во время беременности, перед нею или во время перинатального периода.

К пре- и интранатальным факторам риска развития ДЦП (указывающим на более высокую вероятность появления расстройства) относят следующие:

1) два и более предшествующих аборта;

2) большое количество предыдущих родов;

3) кровотечение во время беременности;

4) признаки преэклампсии;

5) меньшая окружность головы при рождении;

6) короткая пуповина и/или приращение плаценты;

7) низкая для срока рождения масса тела ребенка (менее 2001,0 г). Так, у младенцев, рожденных с массой тела менее 1300,0 г, частота ДЦП в 20–25 раз выше, чем у имеющих нормальную массу тела детей. Дети, рожденные с массой менее 2500,0 г, составляют около трети всех детей, у которых в последующем развивается ДЦП.

Факторами риска считаются также большие интервалы между менструациями у матери ребенка, аномально короткие (до 3 месяцев) либо необычно длительные (более 3 лет) интервалы с момента предыдущих родов беременности, наличие в анамнезе матери спонтанных абортов или мертворожденных, гипербилирубинемия плода, артериальная гипотония у младенцев. Близнецы более часто страдают ДЦП. Родоразрешение путем кесарева сечения в таких случаях не приводит к снижению частоты ДЦП. Повышает риск рождения ребенка с ДЦП прием эстрогенов и тиреоидных гормонов матерью, наличие у матери гипертиреоза, хорионита.

Постнатальные факторы, такие как менингоэнцефалит, черепно-мозговая травма, окклюзия церебральных сосудов, рассматриваются как причины 12–21% всех случаев ДЦП. Тщательное исследование таких пациентов выявляет в ряде случаев признаки более раннего патологического пренатального влияния на плод (микродисгенезии головного мозга, большое количество других микроаномалий, короткая пуповина и др.).

Патогенез ДЦП представляют следующим образом. Патогенные факторы, действующие во время эмбриогенеза, вызывают разнообразные и достаточно серьезные аномалии развития мозга. На более поздних этапах внутриутробного развития (в период фетогенеза) возможны замедление процессов миелинизации нервной системы, нарушение дифференциации нервных клеток, патология формирования межнейрональных связей и сосудистой системы мозга. При несовместимости крови матери и плода по резус-фактору, системе АВО и другим антигенам эритроцитов в организме матери вырабатываются антитела, вызывающие гемолиз эритроцитов плода. Непрямой, не связанный с белком билирубин, образовавшийся в процессе гемолиза, оказывает токсическое воздействие на нервную систему, в частности на структуры стриопаллидарной системы.

У плодов, перенесших внутриутробную гипоксию, к моменту рождения защитные и адаптационные механизмы оказываются недостаточно сформированными, что способствует развитию родовой черепно-мозговой травмы и асфиксии во время родов. В патогенезе поражений нервной системы, развивающихся во время родов и постнатально, главную роль играют гипоксия плода, ацидоз, гипогликемия и другие метаболические нарушения, ведущие к отеку мозга и вторичным расстройствам мозговой гемодинамики и ликвородинамики.

Существенное значение в патогенезе ДЦП придается иммунопатологическим процессам: мозговые антигены, образующиеся при деструкции нервной ткани под влиянием инфекций, интоксикации, механических повреждений мозга плода, могут привести к появлению соответствующих антител в крови матери, что негативно сказывается на развитии мозга плода.

Систематики ДЦП, основанной на знании его этиологии, патогенеза или времени повреждения церебральных структур, не существует. Принятые ныне базируются на характере клинической симптоматики расстройства.

1. Наиболее часто встречаются спастические формы ДЦП – 79% всех случаев данной патологии. Они могут быть представлены как симметрическими, так и асимметрическими нарушениями центральных мотонейронов (пирамидных нейронов передней центральной извилины – коркового центра произвольной моторики). Спастические формы ДЦП представлены в трех вариантах:

а) спастическая диплегия (синдром Литтла) – самый частый вариант ДЦП, особенно у недоношенных детей (составляет 41% всех случаев ДЦП). Характеризуется тетрапарезом с вовлечением в патологический процесс также мышц лица, языка, глотки. При этом наиболее выражены двигательные расстройства в нижних конечностях – нижний спастический парапарез со спастикой приводящих мышц бедер и мышц-разгибателей. Если ребенок лежит, ноги у него вытянуты, а при попытке его поставить ноги перекрещиваются, и он опирается не на всю стопу, а только на переднюю ее часть.

В связи с постоянным напряжением приводящих мышц бедер ноги слегка согнуты в тазобедренных и коленных суставах и ротированы внутрь. При попытке ходить с посторонней помощью ребенок совершает танцующие движения, поворачивая тело в сторону ведущей ноги. Нередко выраженность парезов асимметрична, при этом различия в возможностях активных движений особенно отчетливо проявляются в руках.

У значительной части детей отмечается лишь легкая неловкость в руках и при адекватном обучении ребенок может научиться писать, рисовать, обслуживать себя, овладеть мануальными практическими и трудовыми навыками.

На фоне диплегии возможны хореатетоидные гиперкинезы, в которые вовлекаются прежде всего мимические мышцы и мышцы дистальных отделов рук. Если расстройство сочетается с поражением околожелудочкового белого вещества во время родов, то оно может осложниться гидроцефалией. У большинства пациентов обнаруживаются расстройства развития речи (артикуляции, экспрессивной, импрессивной речи и др.), задержка психического развития, инфантилизм, а также признаки органического снижения психической деятельности (повышенная утомляемость, замедление темпа психических процессов, снижение памяти, недостаточная концентрация внимания, эмоциональная неустойчивость), явления вегетодистонии (потливость, бледность кожных покровов, нарушения терморегуляции и т. п.).

Дети с развитым интеллектом начиная с 2–3-летнего возраста обычно тяжело переживают наличие двигательных нарушений, поскольку они препятствуют активному исследованию внешнего мира и взаимодействию с ним. Они подавлены, не уверены в себе, редко бывают жизнерадостными, неохотно вступают в контакт со здоровыми детьми, общение с которыми обостряет чувство своей неполноценности. Лучше они чувствуют себя в обществе детей с подобными нарушениями, где не так болезненно ощущают свою ущербность;

б) двойная диплегия, или квадриплегия, встречается у 19% детей с ДЦП. Характеризуется тетрапарезом, при котором руки страдают в большей степени, чем ноги, или они поражены приблизительно в равной степени. Возможна асимметрия выраженности парезов. При этом тонус мышц высокий, имеется сочетание спастики и ригидности (поражения пирамидной и экстрапирамидной систем) обычно с преобладанием ригидности. Реакции равновесия развиты недостаточно. Почти всегда выражены элементы псевдобульбарного паралича, в связи с чем затруднены жевание, глотание, речь. Нередки судорожные пароксизмы, микроцефалия. При этой форме встречаются наиболее значительные проявления умственного недоразвития. На КТ и МРТ чаще всего обнаруживаются множественные кисты в белом веществе больших полушарий, а также полости, сообщающиеся с боковыми желудочками. Выявляются, кроме того, диффузная атрофия коры большого мозга и гидроцефалия;

в) спастическая гемиплегия составляет 19% случаев ДЦП. Характеризуется соответствующими двигательными нарушениями преимущественно на одной стороне. При этом нередко двигательные расстройства более выражены в руке – она согнута во всех суставах, кисть у детей раннего возраста сжата в кулак, в более позднем возрасте имеет форму «руки акушера». Нередко возникают фокальные эпилептические припадки по типу двигательного Джексона. Интеллектуальное развитие обычно является близким к нормальному.

Наиболее частой находкой у пациентов с гемиплегической формой ДЦП при патоморфологическом исследовании или нейровизуализации (КТ, МРТ) является атрофия в зоне кровоснабжения средней мозговой артерии. Генез этих нарушений (геморрагия или ишемия) установить до последнего времени не удалось. По неясным причинам правосторонняя гемиплегия встречается в 2 раза чаще левосторонней (это указывает на повреждение преимущественно доминантной гемисферы, что косвенно свидетельствует о том, что латерализация мозговых функций происходит в основном в период внутриутробного развития и является врожденной). У некоторых детей с гемиплегической формой ДЦП выявляется перивентрикулярная атрофия (атрофия белого вещества, располагающегося вокруг желудочков мозга), а в 1/6 случаев – значительные мальформации развития мозга.

У 1/3–1/4 пациентов с конгенитальной гемиплегией данные КТ и МРТ не выявляют какой-либо патологии. На этом основании предполагают, что ряд случаев ДЦП связан с ранними аномалиями развития головного мозга на микроскопическом уровне (тем самым значительно снижается вероятность гипотезы, согласно которой ДЦП обусловлен повреждением нормально развивающегося мозга). Подтверждает предположение о роли невизуализируемых и ранних изменений мозга также то, что, по данным некоторых исследований, в акушерском анамнезе большинства пациентов с гемиплегической формой ДЦП не выявляется какой-либо клинически значимой патологии.

2. Дискинетические формы ДЦП встречаются приблизительно в 10% случаев данной патологии. Предполагается, что они развиваются вследствие иммунной несовместимости крови плода и матери, встречаясь в основном у доношенных детей. Психическое развитие страдает при них меньше, чем при других формах ДЦП, но часто встречается дизартрия. Дискинетические ДЦП представляют два варианта расстройства:

а) атетоидная или гиперкинетическая форма ДЦП характеризуется повреждением преимущественно стриопаллидарной системы, а клинически – насильственными движениями, по большей части хореатетозом, атетозом, хореей, которые преобладают в мышцах шеи, мимических мышцах и мышцах проксимальных отделов конечностей. Гиперкинезы обычно провоцируются началом движения в одной конечности и распространяются затем с мышц этой конечности на другие мышечные группы. Микроскопическое исследование базальных ганглий часто обнаруживает в них мраморный рисунок (status marmoratus);

б) дискинетическая форма ДЦП характеризуется, во-первых, тем, что при активных движениях возникают аномальные изменения тонуса во многих мышечных группах с развитием патологических поз (обычно стереотипных). Дистония иногда ошибочно принимается за спастику. В сомнительных случаях прибегают к исследованию пациента в положении лежа на спине: в этой позиции у больного со спастикой тонус не изменяется, а у больного с дистонией выявляется пониженный тонус.

Во-вторых, это форма ДЦП со стойкой мышечной гипотонией, связанная с поражением преимущественно церебеллярных путей, связывающих мозжечок с выше- и нижерасположенными нервными структурами, контролирующими движения. Мышечная гипотония при этом часто сопровождается пирамидной симптоматикой (оживление глубоких рефлексов, патологические стопные рефлексы). На КТ головного мозга в таких случаях наиболее частой находкой оказывается внутренняя гидроцефалия (расширение желудочковой системы). Данный вариант в некоторых классификациях относится к мозжечковому ДЦП.

3. Мозжечковые формы ДЦП встречаются в 10–11% случаев данной патологии. Это простая атактическая форма ДЦП и атактическая диплегия. В первом случае наблюдается статическая и динамическая атаксия (нарушения стояния и ходьбы), обусловленная главным образом поражением мозжечка и его связей. Могут быть другие мозжечковые симптомы (нистагм, адиадохокинез, дисметрия и т. п.). Во втором случае атаксия сочетается с атонически-астатическим синдромом, признаками умеренного спастического пареза в связи с вовлечением в процесс корково-подкорковых структур мозга.

Существуют, наконец, многочисленные смешанные формы ДЦП, при которых выявляются различные комбинации повреждения мозговых структур, разграничения здесь достаточно условны.

Помимо двигательных при ДЦП наблюдаются другие нарушения. Судорожный синдром, умственное недоразвитие, затруднения в учебе, нарушения зрения и слуха, страбизм, дизартрия встречаются при ДЦП с существенно большей частотой, чем в детской популяции в среднем.

Эпилептический синдром наблюдается при ДЦП в 35% случаев. Наиболее часто он развивается при гемиплегической форме ДЦП. Обычно припадки возникают в первые 2 года жизни. Наличие припадков и умственной отсталости при этой форме ДЦП коррелирует с выраженностью выявляемых при нейровизуализации церебральных нарушений. У пациентов с дискинетической формой ДЦП припадки встречаются сравнительно редко, как и при атактической форме.

У больных с гемиплегической формой ДЦП часто обнаруживается гомонимная гемианопсия (выпадение поля зрения на стороне плегии) – это следует учитывать при выборе места в классе для ученика с такой патологией. У многих пациентов с гемиплегической формой ДЦП кроме двигательных имеются значительные нарушения чувствительности (гемианестезия), и прогноз функциональной реабилитации пораженных конечностей часто в большей степени связан именно с гемианестезией, а не со спастикой. С нарушением чувствительности, а не с бездеятельностью связывают также отставание в росте руки на стороне плегии.

Умственная отсталость чаще выявляется у пациентов с пренатальным развитием гемиплегии, нежели с интра- и постнатальными гемиплегическими формами. В целом ее частота среди больных ДЦП составляет 65% случаев. Умственная отсталость выражена значительнее и особенно часто встречается при диплегической форме ДЦП у пациентов, родившихся в срок, по сравнению с родившимися преждевременно (это может указывать на роль перинатальных и постнатальных факторов развития ДЦП). Причина столь парадоксального различия окончательно, тем не менее, не установлена.

При дистонической форме ДЦП умственная отсталость встречается относительно редко – у 50% пациентов. Интеллект у больных с гиперкинетической формой ДЦП большей частью развивается без отклонений от нормы (в диапазоне от среднего до высокого). Однако из-за трудностей общения с пациентами в связи с выраженными дизартрией и гиперкинезами нелегко убедиться в отсутствии у них умственного недоразвития, равно как трудно установить нормальные показатели интеллектуального развития.

В группе больных с атактической формой ДЦП умственная отсталость встречается достаточно часто (и это сочетается обычно с высокой частотой эпилептических припадков). Больные ДЦП, начинающие ходить до достижения 2 лет, чаще имеют нормальный или пограничный интеллект. В целом чем более выражены двигательные нарушения, тем грубее нарушения интеллектуального развития (из этого правила есть исключения, но их немного).

Из других нарушений у пациентов ДЦП заслуживают упоминания слюнотечение, дефицит массы тела и дисфункция мочевого пузыря.

Слюнотечение может вызывать выраженное раздражение кожи, но еще большее значение имеет его негативный косметический эффект. Установлено, что причиной слюнотечения является не собственно гиперсаливация, а неэффективность глотания (поэтому антихолинергические препараты вызывают лишь неприятные побочные эффекты).

Дефицит массы тела, как показывают недавние исследования, в немалой степени связан с плохой моторикой оральной мускулатуры (псевдобульбарным параличом) – зондовое питание или гастростомия приводят к значительному увеличению массы тела, а в некоторых случаях – и роста.

Приблизительно у 40% пациентов ДЦП выявляется императивность позывов к уринации и недержание мочи, а у 6% – вялость мочеиспускания. Генез этих нарушений остается неясным, но наличие функционального энуреза как будто исключается (как и функционального энкопреза). При цистометрии, в частности, нейрогенный мочевой пузырь выявляется лишь в небольшом проценте случаев. Нередко встречающийся у пациентов ДЦП запор и вторичный энкопрез является результатом неспособности контролировать абдоминальные мышцы.

Свыше 90% младенцев с ДЦП доживают до взрослых лет. Полностью обездвиженные дети с выраженной умственной отсталостью, получающие питание через зонд, не доживают до 5-летнего возраста.

Диагноз и дифференциальный диагноз ДЦП базируется главным образом на наличии двигательного дефекта и задержки развития двигательной функции при непрогрессирующем течении заболевания, а также на данных неврологического и психиатрического обследования, указывающих на церебральный генез расстройства. Следует заметить, что в части случаев, особенно в течение 2-го года жизни, дети с ДЦП утрачивают некоторые двигательные функции, что обычно связано с развитием контрактур, избыточной прибавкой массы тела или отсутствием мотивации двигаться (особенно у едва передвигающихся детей).

Некоторые заболевания (атаксия-телеангиэктазия, синдром Леша-Нихана) могут первоначально также проявляться непрогрессирующими двигательными нарушениями. Прогредиентный характер этих заболеваний становится очевидным лишь после 3–4 лет.

Особое внимание следует уделять дифференциальной диагностике с болезнью Сегавы (ДОФА-чувствительной мышечной дистонией). Дети, страдающие этой патологией, развиваются нормально до 6 месяцев, а затем возникают флуктуирующие в течение дня дистонические нарушения, которые обычно полностью купируются небольшими дозами леводопы. У гипотоничных детей («синдром вялого ребенка») можно предполагать спинальную амиотрофию или врожденную миопатию. В таких случаях диагноз основывается на данных электромиографии и мышечной биопсии.

Лечение ДЦП только симптоматическое и базируется на многолетнем комплексе лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии. Необходимо начинать его как можно раньше, а именно в период формирования статических и локомоторных функций, когда спастические явления выражены еще не резко, отсутствуют стереотипные патологические позы, деформации, контрактуры.

Для снижения мышечного тонуса используют реланиум, баклофен, иногда – рассечение задних корешков спинного мозга, а также методы, препятствующие развитию контрактур и деформаций в конечностях (парафиновые и озокеритовые аппликации, гипсовые повязки, лонгеты, туторы, валики, воротники). В ряде случаев проводят операции на сухожилиях с целью их удлинения. При спастических и дистонических формах ДЦП положительный эффект может быть достигнут при использовании ботокса (токсина ботулизма), вводимого в мышцы, с которыми связаны наиболее выраженные функциональные нарушения. При наличии медленных гиперкинезов и дистонии иногда удается получить положительный эффект от назначения циклодола, а также препаратов леводопы в небольших дозах. Разрабатываются и применяются методы соматосенсорной стимуляции, в частности ношение космического нагрузочного костюма «Пингвин» или его модификации «Адели» – это способствует исправлению положения центра тяжести тела пациента и нормализации позы стояния. Предполагается, что такое лечение способствует перестройке нервных связей в полушариях мозга и изменению межполушарных взаимоотношений.

Рекомендуется, кроме того, назначение препаратов, улучшающих метаболизм и микроциркуляцию в нервной ткани (глутаминовая кислота, витамины группы B, ноотропы, например энцефабол, церебролизин, глицин, гаммалон, ацефен и др.). Следует иметь в виду, что у части пациентов, получающих ноотропы, появляются при этом раздражительность, гиперактивность, нарушения сна, а также диспептические расстройства. Назначаются также противосудорожные препараты, антиагреганты, седативные средства. Речевые нарушения требуют занятий с логопедом. Важную роль играют меры социальной реабилитации: развитие навыков самообслуживания, общения, труда, самоконтроля, школьное обучение, адекватная профессиональная ориентация. Очень важны семейная психотерапия, формирование у родителей мотивации к организации необходимых занятий с пациентами, осведомленности относительно проявлений ДЦП, динамики, прогноза, терапии, необходима также , так как рождение больного ребенка часто является поводом для взаимных обвинений и причиной развода родителей.

Большинство врожденных пороков центральной нервной системы представляют собой мультифакториальную патологию эмбрионального периода развития. Неврологическая симптоматика аномалий развития головного мозга зависит от их локализации и объема поражения. Кроме того, на степень неврологических расстройств может повлиять специфика патологической архитектоники тканей головного мозга и их соотношения между собой. Клиническая симптоматика этих аномалий малоспецифична. К наиболее частым неврологическим симптомам относят центральные парезы, эпилептические приступы, а также задержку психического и моторного развития различной степени выраженности. Среди наиболее часто встречаемых аномалий развития головного мозга выделяют кортикальные дисплазии, которые включают: фокальную кортикальную дисплазию, региональную и диффузную пахигирию, унилатеральную гемимегалэнцефалию, голопрозэнцефалию, шизэнцефалию, нейронные гетеротопии.

Фокальная корковая дисплазия – это очаговое нарушение нейронной миграции и дифференцировки. Выделяют несколько типов фокальных корковых дисплазий: тип 1, при котором нарушается корковая нейрональная организация при сохранности пирамидального рисунка коры, и тип 2, при котором имеет место выраженная дезорганизация с потерей пирамидального рисунка, при этом наблюдаются гигантские (баллонные) клетки . Основной локализацией фокальных корковых дисплазий является височная доля, наиболее эпилептогенная структура головного мозга. Агирия (лиссэнцефалия) – нарушение нейрональной дифференциации с уменьшением числа извилин вплоть до гладкого мозга. Характерен симптомокомплекс: микроцефалия, диффузная мышечная гипотония, эпилептические спазмы. Регионарная корковая дисплазия чаще представлена врожденным перисильвиарным синдромом. Суть нейроморфологических изменений заключается в билатеральной оперкулярной дисгирии. В клинической картине доминируют эпилептические приступы, псевдобульбарный и пирамидный синдром. Унилатеральная гемимегалэнцефалия – увеличение размеров одной доли или ее части вследствие избыточной пролиферации нейронов. Проявляется эпилептическими приступами, контрлатеральным гемипарезом . Голопрозэнцефалия – порок развития, при котором мозг остается нерасщепленным, часто сочетается с аномалиями лицевого скелета и приводит к летальному исходу в ранний постнатальный период. Шизэнцефалия проявляется «расщелинами» мозга, преимущественно в височной доле. В неврологическом статусе чаще наблюдаются резистентный эпилептический синдром, двигательные расстройства . Нейронные гетеротопии – нарушения нейрональной миграции на 35-й неделе гестации с образованием эктопированных участков нодулярной или ламинарной формы.

Согласно данным литературы, нейронные гетеротопии ответственны за 5-25% случаев эпилепсии у детей .

Наиболее показательным вариантом аномалии развития головного мозга является вариант ламинарной гетеротопии, когда слои гетеротипированных нейронов располагаются в глубоких и субкортикальных отделах головного мозга, известный как синдром «двойной коры».

Синдром «двойной коры» – это редкая, генетически обусловленная аномалия развития центральной нервной системы. Ее возникновение связано с мутацией гена даблкортина, локализованного в хромосоме Xg22, которая приводит к формированию ламинарной (ленточной) подкорковой гетеротопии нейронов. Вследствие подобного нарушения миграционных процессов создается иллюзия дублирования коры – «двойная кора» . Синдром впервые описан H. Jakob в 1936 г. и в дальнейшем выявлен S. Ricci и A Palmini у больных с эпилептическими синдромами . В клинической картине синдрома наиболее часто наблюдаются задержка психомоторного развития, терапевтически резистентная эпилепсия с преобладанием парциальных/астатических приступов и дебютом припадков преимущественно после 5 лет, четкие очаговые изменения на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), могут также встречаться инфантильные спазмы в анамнезе. Лечение этого синдрома симптоматическое, основой которого является противоэпилептическая терапия .

Ниже приведен случай, отвечающий основным диагностическим критериям синдрома «двойной коры».

Клинический случай

Анамнез жизни и заболевания

Пациентка Г., 1995 г. р., родилась от четвертой беременности (1 – самопроизвольный аборт в ранние сроки, 2 – роды, здоровая дочь, 20 лет, 3 – медицинский аборт). Беременность протекала с угрозой прерывания на ранних сроках. Роды были срочные, физиологические. Масса при рождении составила 3200 кг, оценка по шкале Апгар – 8/8 баллов. Раннее моторное и речевое развитие проходило с некоторой темповой задержкой. В 5-летнем возрасте у нее появились серийные приступы «остановки» взгляда с замиранием, затем добавились фокальный компонент с тонической девиацией глаз влево и тонико-клонические подергивания в левой руке, далее – вторично генерализованные пароксизмы. Была проведена терапия фенобарбиталом и вальпроевой кислотой. В возрасте 10 лет у пациентки появились атонические, затем – аутомоторные приступы, к терапии добавили ламотриджин. Отмечено нарастание двигательных нарушений с формированием тетрапареза и когнитивных нарушений.

На момент поступления в неврологическое отделение (16.10.2012 г.) у больной сохранялись приступы потери сознания с падением без судорог, приступы миоклонических подергиваний головой с запрокидыванием длительностью от 3 до 5 минут, а также приступы «обмякания» со складыванием тела вперед. Частота пароксизмов в совокупности составила до 8-10 в сутки. Кроме того, отмечались жалобы на избыточную массу тела, косоглазие, снижение интеллекта.

Состояние при поступлении

При поступлении в стационар состояние пациентки по основному заболеванию классифицировалось как тяжелое. В неврологическом статусе: правая глазная щель была больше левой, зрачки равны, отмечено вертикальное косоглазие слева, сглажена правая носогубная складка, наблюдалась девиация языка и язычка влево. Мышечный тонус в конечностях дистоничен, без разницы сторон, движения в конечностях ограниченные, мышечная сила снижена в проксимальных отделах конечностей, сухожильные рефлексы равномерно оживлены, равны, патологические стопные знаки отмечаются с двух сторон, в пробе Ромберга отклонение назад и в стороны. Пальценосовую пробу выполняет с мимопопаданием. У больной имеет место лишний вес. Словарный запас и интеллект снижены.

Результаты обследования

Согласно данным нейропсихологического исследования, коэффициент интеллекта (IQ) пациентки соответствовал 62 баллам.

У больной был проведен ЭЭГ-мониторинг в течение 24 часов (аппарат электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГр-19/86», производство «Медиком-мтд» г. Таганрог, Россия): во время бодрствования и ночного сна в лобных отведениях регистрировалась эпилептиформная активность в виде комплексов острая волна – медленная волна с тенденцией к генерализации (рис. 1).

Кроме того, была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга (аппарат Hitachi Airis Mate 0,2 Тесла), согласно которой на аксиальных срезах определялись билатеральные лентовидные зоны, соответствующие серому веществу головного мозга, расположенные преимущественно субкортикально. Изгибы гетеротопированных слоев повторяли основную складчатость кортикальной поверхности. На коронарных срезах подтверждалось субкортикальное расположение гетеротопированных зон. В коре видимых диспластических изменений не отмечено. Таким образом, можно утверждать о наличии у пациентки МР-признаков билатеральной ламинарной гетеротопии серого вещества, что характерно для синдрома «двойной коры» (рис. 2).

|

Обоснование диагноза и лечения

Таким образом, у больной отмечался ранний дебют эпипароксизмов со специфической динамикой и наслоением пароксизмов: фокальные – вторичная генерализация – астатические – аутомоторные пароксизмы, нарастающий когнитивный и неврологический дефицит, преобладание фокальной эпилептической активности на ЭЭГ и, наконец, наиболее значимый диагностический критерий – МР-признаки ламинарной гетеротопии серого вещества. В ходе обследования был выставлен диагноз: «аномалия развития центральной нервной системы: билатеральная ламинарная гетеротопия серого вещества головного мозга – синдром «двойной коры», эпилептическая энцефалопатия Леннокса – Гасто».

Пациентке была назначена противоэпилептическая терапия двумя препаратами – леветирацитамом в дозе 2000 мг/сут и ламотриджином по 200 мг/сут.

Катамнез в течение 6 месяцев показал купирование атонических приступов, но сохранение фокальных и аутомоторных. В перспективе возможна модификация противопилепической терапии: зонисамид, этосуксимид, лакосамид. Также обсуждается вопрос нейрохирургической коррекции для уменьшения количества пароксизмов.

Выводы

Рассмотренный случай подчеркивает необходимость придерживаться ряда облигатных принципов, ставших в ведущих эпилептологических центрах рутинными в повседневной практике врача-эпилептолога. К ним относятся такие принципы, как корректная синдромологическая диагностика пароксизмов, пролонгированный ЭЭГ-видеомониторинг, магнитно-резонансная томография высокой разрешимости по протоколу эпилептологического сканирования, генетическое типирование, что позволяет своевременно и точно диагностировать искомую патологию.

Использование магнитно-резонансной томографии является принципиально важным диагностическим инструментом для уточнения этиопатогенеза эпилепсии даже при наличии идиопатической ее формы. Трудно оценить всю значимость своевременного этиологического диагноза для выбора рациональной терапии, определения прогноза и семейного консультирования.

Литература

- Алиханов А.А. Нейрорадиологическая модель различных вариантов нарушения нейронной миграции // Журнал неврологии и психиатрии. – 2004. – № 10. – С. 81-85.

- Шестова Е.П., Евтушенко С.К., Соловьева Е.М., Душацкая А.В. Аномалии головного мозга (миграционные нарушения) у детей: клинико-радиологические проявления //Международный неврологический журнал. – 2005. – № 4 (4). – С. 30-36.

- Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Озерова В.И., Пронин И.Н. Нейрорентгенология детского возраста. – М.: Андор, 2001. – 456 с.

- Cohen M.M., Jr. The Child with Multiple Birth Defects / Second edition. – New York: Oxford University Press, 1997. – 267 p.

- Neil G. Epilepsy and Disorders of Neuronal Migration. I Introduction // Developmental Medicine and Child Neurology. – 1996. – V. 38. – Р. 1053-1057.

- Palmini A., Rim E-H., Da Costa J.C. Evidence for Focal accentuation if cortical dysfunction/excitability in the «Double cortex» syndrome // Epilepsy. – V. 38 (Suppl 3). – P. 6.

1 Детское клиническое территориальное медицинское объединение, г. Макеевка.

2 2 ООО « Медицинская лучевая диагностика», г. Макеевка.

Узловые гетеротопии серого вещества присутствуют у многих пациентов с другими нарушениями миграции, такими как полимикрогирия или шизэнцефалия. Одиночные или многоочаговые крупные гетеротопические узлы могут являться фокусами парциальных судорог. Однако даже гигантские гетеротопии, затрагивающие одно полушарие, могут оставаться бессимптомными. Детализированное нейропсихологическое исследование одного из таких случаев продемонстрировало едва уловимые нарушения полушарных функций, несмотря на нормально развитый интеллект (Calabrese et al., 1994).

Спектр классической лиссэнцефалии и субкортикальной линейной гетеротопии. Эти нарушения миграции могут быть рассмотрены для оценки различных степеней тяжести основной патологии нейрональной миграции, хотя генетически они различаются (Palmini et al., 1993).

Под лиссэнцефалией понимают гладкий мозг. Термин агирия-пахигирия лучше, так как поверхность мозга не всегда гладкая (Aicardi, 1991). В наиболее тяжелых случаях извилины не формируются (агирия). В большинстве случаев присутствует несколько извилин (пахигирия). Dobyns и Leventer (2003) различают 6 степеней лиссэнцефалии (от 1 до 6), в зависимости от количества извилин, видимых на МРТ. Только степень I заслуживает названия лиссэнцефалии; степени 2-4 являются случаями с пахигирией, и степени 5 и 6 относятся к субкортикальной линейной гетеротопии. В данном разделе объединены различные типы, как имеющие сходный спектр и, очевидно, отчасти сходные механизмы. Хотя имеется несколько форм лиссэнцефалии, в этом разделе рассмотрен только вариант мутации гена LIS1 на 17 хромосоме.

Классическая (тип 1, Бильшовского) лиссэнцефалия

. При классической лиссэнцефалии мозг имеет малые размеры и только первичные, и иногда несколько вторичных извилин. При отсутствии извилин извилистыми становятся сосуды. Кора патологически утолщена (10-20 мм), тогда как белое вещество выглядит узкой полосой вдоль желудочков. Типично наличие четырех слоев коры:

1) поверхностный, разреженный клеточный слой, аналогичный молекулярному слою нормального мозга;

2) узкий, густоклеточный слой, где располагаются большие пирамидальные нейроны, которые в норме должны располагаться в более глубоких отделах;

3) тонкий слой белого вещества, ниже которого находится

4) широкая полоса малых эктопированных нейронов, распрострающаяся почти до стенки желудочков (Dobyns и Leventer, 2003).

Многие нейроны в клеточных слоях ориентированы неправильно, с апикальным дендритом, направленным вниз или вбок (Takashima et al., 1987). Более глубокий клеточный слой сформирован из эктопированных нейронов, остановившихся на пути их миграции из герминативного слоя к коре примерно на 12 неделе гестации, поэтому кора выглядит как у 13-недельного плода. Нейроны этого слоя имеют избыточную колонковую организацию. В продолговатом мозге характерна эктопия ядра оливы. Зубчатые ядра ненормально запутанны, и пирамиды гипоплазированы или отсутствуют (Friede, 1989).

Агенезия мозолистого тела при таком типе необычна. Тип I лиссэнцефалии в 65% случаев возникает в результате мутации гена LIS1, который кодирует 46D белок, некаталитическую часть ацетилгидролазы фактора активации тромбоцитов (Bix и Clark, 1998, Gleeson et al., 1999). Большинство случаев носит спорадический характер. Зарегистрированы случаи в связи с врожденной цитомегаловирусной инфекцией, но с разными патологическим изменениями (Hayward et al., 1991). Часть случаев возникает в связи с хромосомной патологией, делецией дистальной части короткого плеча 17 хромосомы (17р13.3).

Некоторые из таких случаев являются частью специфического дисморфического близкого генного синдрома, синдрома Миллера-Дикера, который характеризуется узким лбом, широкой переносицей, отсутствием выемки верхней губы, вздернутыми ноздрями, ретрогнатизмом, аномалиями пальцев и гиперваскуляризацией сетчатки (Dobyns и Leventer, 2003). В таких случаях Dobyns и Truwit (1995) выявили явную делецию 17р13.3 у 14 из 25 пациентов и субмикроскопические делеции в 25 из 38 случаев с использованием цитогенетических методов и в 35 из 38 случаев с флюоресцентной гибридизацией in situ. Сиблинги с синдромом Миллера-Дикера рождались у пар, в которых у одного из родителей произошла пропорциональная транслокация концевого фрагмента хромосомы 17р на хромосому 13-15 пары, что проявлялось в несбалансированных формах у пострадавших детей (Greenberg et al., 1986, Dobyns и Leventer, 2003).

(слева) Тип I (классическая) лиссэнцефалия. Четырехслойная кора. От поверхности (сверху) вниз:

(слева) Тип I (классическая) лиссэнцефалия. Четырехслойная кора. От поверхности (сверху) вниз:

(1) молекулярный слой;

(2) поверхностный клеточный слой, содержащий несколько типов клеток, включая большие пирамиды, в норме располагающиеся глубже в пятом слое;

(3) широкий, бесклеточный слой;

(4) широкая полоса гетеротопированных клеток, остановленных при миграции - обратите внимание на столбчатое расположение.

(справа) Нормальное расположение.

Большинство случаев с типом I лиссэнцефалии не являются частью синдрома Миллера-Дикера и определяются как «изолированное» последствие лиссэнцефалии.

Клинические проявления во всех случаях отличаются тяжелой задержкой умственного развития и диплегией, часто атонического типа (de Rijk-van Andel et al., 1990). Как правило, имеются парциальные судороги и, как правило, инфантильные спазмы. У большинства пациентов присутствует некоторая степень микроцефалии, обычно легкой. При нехромосомной патологии дисморфизм не выражен, хотя лоб узкий и часто присутствует ретрогнатизм. Прогноз неблагоприятный, с ограниченной выживаемостью.

Некоторые случаи мутации LIS1 могут быть в большей степени связаны с субкортикальными групповыми гетеротопиями, нежели чем с лиссэнцефалией (Gleeson et al., 2000).

Диагноз типа I лиссэнцефалии стал возможным при помощи современных методов нейровизуализации. КТ и МРТ демонстрируют характерный внешний вид широкой кортикальной пластинки, с несколькими присутствующими или отсутствующими извилинами, отделенными от гиподенсивного белого вещества слегка волнистой или почти прямолинейной границей. Слоистость коры может быть выявлена при КТ или МРТ с высокой степенью разрешения. Патологические изменения обычно доминируют в задней части коры, в то время как несколько изгибов можно обнаружить спереди. При ультрасонографии уже с 18,5-25 недели определяется гладкость коры плода или новорожденного (Toi et al., 2004). МРТ дает более точные результаты (Ghai et al., 2006).

На ЭЭГ в большинстве случаев можно увидеть высокоамплитудную быструю активность альфа и бета частот, чередующихся даже на той же записи с высокоамплитудными дельта или тета медленными ритмами, которые могут имитировать медленные комплексы спайк-волн или гипсаритмию (de Rijk-van Andel et al., 1992, Quirk et al., 1993, Mori et al., 1994).

Дифференциальную диагностику проводят с другими состояниями, при которых имеется утолщение коры и нарушение послойного строения. Пахигирия в результате мутации LIS1 считается лишь легкой степенью лиссэнцефалии, не имеющей отношения к дифференциальному диагнозу. Определенные нарушения развития плода, особенно цитомегаловирусная инфекция, по-видимому, могут вызывать развитие пахигирии, гистологически связанной с полимикрогирией. Перивентрикулярная кальцификация может сопровождаться патологией формирования извилин мозга. В таких случаях микроскладки могут сливаться и походить на пахигирию.

Пренатальный диагноз не представляется возможным на поздних сроках беременности с помощью ультрасонографии, поскольку в это время только появляются третичные борозды (Toi et al., 2004). Исследования ДНК могут выявить мутировавший или отсутствующий ген LIS1. Для определения риска рецидива при поиске ламинарных гетеропий необходимы хромосомный анализ и МРТ родителей (особенно матерей).

Классическая (тип I) лиссэнцефалия.

Классическая (тип I) лиссэнцефалия.

Т1-взвешенная аксиальная МРТ: (мутация LIS I) толстая корковая лента с гладкой поверхностью и прямой, неволнистой границей между серым и белым веществом.

Обратите внимание на присутствие нескольких мелких борозд в лобной области и полное отсутствие борозд сзади,

отсутствие оперкуляции с широко открытой сильвиевой бороздой и слоистость коры со слабой границей между гетеротопированными и полностью мигрировавшими нейронами.

Субкортикальная ламинарная гетеротопия и лиссэнцефалия в результате мутации DCX гена. Ленточные гетеротопии (Barkovich et al., 1994, Franzoni et al., 1995) или «двойная кора» (Livingston и Aicardi, 1990, Palmini et al., 1991) являются результатом нарушенной миграции, при которой поверхностная кора, внешне нормальная или с отклонениями в извилинах, отделена тонким слоем белого вещества от полосы серого вещества. Граница между серым веществом и подлежащим белым веществом ровная как при агирии-пахигирии. Пациенты с этой аномалией часто страдают судорогами, которые могут иметь очаговый или генерализованный характер, иногда в форме синдрома Ленокса-Гасто и аномальной ЭЭГ (Hashimoto et al., 1993, Parmeggiani et al., 1994).

Нарушения умственного развития значительно варьируют, некоторые пациенты развиваются нормально (Livingston и Aicardi, 1990, Ianetti et al., 1993). Barkovich et al. (1994) при детальном изучении 27 случаев обнаружили значительную корреляцию между интеллектуальным уровнем и толщиной гетеротопической полосы; внешне нормальная кора была связана с лучшим развитием, но, вероятно, этот признак может варьировать. На ЭЭГ было обнаружено, что полоса способна продуцировать пароксизмальную активность и повышенный кровоток, как было продемонстрировано с помощью ОФЭКТ, что указывает на активацию коры.

Это состояние в большинстве случаев обусловлено сцепленной с полом мутацией DCX гена, кодирующего даблкортин (англ, doublecortin) (des Portes et al, 1998, Gleeson et al., 1999). Тем не менее, сходная мутация у мальчиков может привести к классической лиссэнцефалии (Pilz et al., 1998). Мутация очень разнообразно выражается у женщин и даже у некоторых мужчин (Cardoso et al. 2000, Gleeson 2000) и поэтому трудно распознается. Поэтому генетическое консультирование семьи, где родился мальчик с лиссэнцефалией, должно включать тщательный поиск ламинарной гетеротопии на МРТ и, если необходимо, мутации DCX у матери и сестер. Известны семьи, где пораженная мать рождала мальчиков с лиссэнцефалией и девочек с ламинарными гетеротопиями (Pinard et al., 1994). Редкие случаи ламинарной гетеротопии связаны с миссенс-мутацией LIS1 и с более умеренным фенотипом (Leventer et al., 2001).

При визуализации, тяжесть экспрессии у девочек варьирует от широких субкортикальных полос, иногда покрытых патологической корой, до с трудом обнаруживаемых тонких полос, которые видны только под ограниченными участками коры. Односторонние и частичные линейные гетеротопии иногда сложно распознать, для выявления могут потребоваться специальные срезы и изменение формата MPT (Gallucci et al., 1991). У мальчиков картина классической лиссэнцефалии такая же, как при LIS1. Однако передние отделы коры имеют более гладкую поверхность в сравнении с задними, в отличие от происходящего при мутации LIS1.

Эпилепсия, связанная с ламинарными гетеротопиями, может поддаваться медикаментозному лечению, но бывает и устойчивой. Хирургическое лечение оказалось неэффективным.

Синдром Барайтсера-Уинтера включает дисмор-фические признаки и пороки развития мозга в виде классической лиссэнцефалии или субкортикальных ламинарных гетеротопий (Rossi et al., 2003).

Пахигирия . Этот тип представляет менее тяжелую форму спектра лиссэнцефалии и, вероятно, возникает в результате тех же механизмов. Однако эта форма гетерогенна и может входить в состав разных синдромов. Клинически пахигирия представлена различными схожими симптомами, но с меньшей тяжестью. На МРТ выявляют утолщение коры и линейное разделение между корой и белым веществом.

(а) Лиссэнцефалия-пахигирия у двухлетней девочки: ЭЭГ указывает на типичные быстрые ритмы с альфа и выше частотой.

(а) Лиссэнцефалия-пахигирия у двухлетней девочки: ЭЭГ указывает на типичные быстрые ритмы с альфа и выше частотой.

(б| Синдром Миллера-Дикера у 14-недельной девочки: ритмическая активность различных частот, но в основном в тета-диапазоне.

(в) Синдром Миллера-Дикера у двухлетнего мальчика: хотя присутствует некоторая избыточная тета-альфа активность, в записи преобладают повторяющиеся вспышки острых волн, достигающих 500-600 μВт.

Другие формы и синдромы лиссэнцефалии . Распознание некоторых менее распространенных вариантов лиссэнцефалии не менее важно из-за разницы генетических и прогностических последствий (Hennekam и Barth, 2003, Raoul et al., 2003).

Микролиссэнцефалия состоит из крайне выраженной врожденной и агирии или пахигирии с широкой корой. Описано по меньшей мере, пять или шесть типов, передающихся по рецессивному типу, с различной степенью утолщения кортикального слоя, расположением имеющихся борозд и наличием сопутствующих пороков, таких как гипоплазия мозжечка, стволовая атрофия и увеличение желудочков (Ross et al., 2002, Dobyns и Leventer, 2003, Sztriha et al., 2004). Некоторые авторы (Dobyns и Barkovich, 1999) выделили эти случаи из «олигирической микроцефалии» (Hanefeld, 1999), которую они расценивают скорее как форму первичной микроцефалии, нежели форму расстройства миграции. Один из этих синдромов может быть связан с мутацией рилин гена (Hong et al., 2000, Crino, 2001).

Лиссэнцефалия с гипоплазией мозжечка является отдаленным проявлением микроцефалии с рудиментарной двуслойной корой мозга и тяжелой гипоплазией мозжечка (Ross et al., 2001, Sztriah et al., 2005). Вероятно, с рецессивным наследованием.

Лиссэнцефалия с гипоплазией мозолистого тела генетически гетерогенна. Некоторые случаи могут входить в группу мутации LIS1 или микролиссэнцефалии.

Х-сцепленная лиссэнцефалия с аномалией гениталий (XLAG) - врожденный порок с микроцефалией, тяжелой задержкой развития, тенденцией к гипотермии, отсутствием мозолистого тела и множественными аномалиями мозга (Berry-Kravis и Israel, 1994, Dobyns et al., 1999). Более вероятна гипоплазия гениталий, чем агенезия. XLAG развивается в результате мутации гомеобоксного гена ARX на хромосоме Х33.2 (Uyanik et al., 2003), на которой другие мутации также могут быть причиной некоторых неврологических синдромов (Kato et al. 2004, Suri 2005), включая Х-сцепленную задержку умственного развития (MRX54), агенезию мозолистого тела с патологией гениталий и синдром Партингтона с умственной отсталостью, атаксией и дистонией в зависимости от типа мутации.

Интересно, что лиссэнцефалия с неонатальными судорогами и тяжелыми аномалиями развития нервной системы, как было выявлено, связана с отсутствием глутамина.

Субкортикальная групповая гетеротопия («двойная кора»):

Субкортикальная групповая гетеротопия («двойная кора»):

(а) Аксиальный срез МРТ: широкие, непрерывные группы с таким же сигналом как от коры.

(б) Коронарный срез: в этом же случае имеется расширение желудочков преимущественно спереди.

(в, г) MPT, Т1-взвешенная последовательность - (в) аксиальный срез, (г) сагиттальный срез -тонкий слой белого вещества, лежащий между истинной корой и тонкой линейной гетеротопией серого вещества (стрелки).

Ключевые слова: эпилепсия, фокальная корковая дисплазия, гетеротопия серого вещества, кортикография

Цель : оценка результатов хирургического лечения эпилепсии у пациентов с нарушениями миграции нейронов коры головного мозга.

Материалы и методы : оперировано 4 пациента в возрасте от 20 до 37 лет (2 мужчин и 2 женщины) с эпилепсией, вызванной различными нарушениями развития коры головного мозга.

Результаты : у всех пациентов в клинической картине наблюдались парциальные приступы с вторичной генерализацией на протяжении от 6 до 22 лет до момента госпитализации. При МРТ головного мозга у троих пациентов были выявлены фокальные корковые дисплазии и у одного пациента - диффузная перивентрикулярная гетеротопия серого вещества головного мозга. Троим пациентам с ФКД была проведена имплантация кортикографических электродов для определения зоны коры ответственной за развитие приступов. Пациентам с ФКД была выполнена топэктомия очагов с интраоперационной кортикографией, пациенту с перивентрикулярной гетеротопией - лобэктомия правой лобной доли. Инфекционных и неврологических осложнений после проведенных вмешательств не отмечено. При морфологическом исследовании препаратов у 2 пациентов был выявлен Тейлоровский тип ФКД, у одной пациентки - нетейлоровский тип ФКД и у одного пациента - диффузная перивентрикулярная гетеротопия серого вещества. Через 12 месяцев в послеоперационном периоде у троих пациентов с ФКД результат хирургического лечения оценен как класс IА по шкале Engel (полное избавление от приступов), у пациента с гетеротопией серого вещества - II по шкале Engel (уменьшение частоты приступов на 50%)

Выводы . У пациентов с фармакорезистентной эпилепсией необходимо учитывать возможную этиопатогенетическую роль нарушений миграции нейронов коры. Хирургическое лечение может являться опцией, позволяющей достичь стойкой клинической ремиссии и социальной адаптации пациентов.