16559 0

Холера - это очень опасная бактериальная инфекция, которая обычно передается через зараженную воду.

Холера вызывает тяжелую диарею и обезвоживание организма.

При отсутствии лечения холера может привести к смерти больного в течение нескольких часов или суток.

Современные методы очистки сточных вод практически уничтожили холеру в развитых странах. В Соединенных Штатах последняя крупная вспышка была зарегистрирована еще в 1911 году. Но холера до сих пор вызывает эпидемии в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Индии. Риск холеры особенно высок среди бедноты, которая проживает в тесноте без элементарной санитарии, а также среди беженцев и жертв стихийных бедствий.

Холера легко поддается лечению, если оно было начато вовремя. Смерть от холеры обычно является результатом тяжелейшего обезвоживания, которое можно предотвратить простыми растворами для регидратации.

Причины холеры

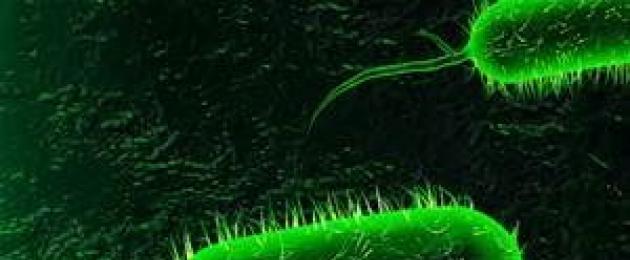

Холеру вызывает бактерия, называемая холерным вибрионом (Vibrio cholerae). Холерный вибрион имеет два отличающихся жизненных цикла - внутри человеческого организма и вне его.1. Холерный вибрион в окружающей среде.

Эта бактерия в природных условиях живет в прибрежных водах, где она прикрепляется к мелким ракообразным и другим организмам. Холерный вибрион путешествует со своим хозяином по мере того, как ракообразные мигрируют в поисках пищи - водорослей. Водоросли интенсивно растут в теплой прибрежной воде, а особенно благоприятствует их росту мочевина, которая содержится в сточных водах. Именно поэтому в теплое время года риск холеры возрастает, особенно в местах, загрязненных сточными водами.2. Холерный вибрион в организме человека.

Когда человек проглатывает бактерии холеры, они могут вызвать саму болезнь, а могут просто размножаться в кишечнике и выделяться с фекалиями. Когда фекалии носителя холеры попадают в питьевую воду или продукты, они становятся опаснейшим источником инфекции.Смертельно опасные эффекты холерного вибриона на организм связаны с сильным токсином CTX, который бактерия выделяет в тонком кишечнике больного. СТХ нарушает нормальные потоки натрия и хлоридов в стенке кишечника. Из-за этого в просвете скапливается большое количество воды, возникает водянистый понос и резкая потеря жидкости и электролитов. Зараженные источники водоснабжения - это главный фактор риска холеры. Употребление сырой рыбы, неочищенных фруктов и овощей также может привести к заражению этой опасной инфекцией.

Для того чтобы человек заболел, в организм должно попасть более миллиона бактерий - примерно такое количество содержится в одном стакане зараженной воды. Поэтому холера редко передается при контакте с больным человеком.

Итак, основными источниками холеры являются:

Вода из природных источников, колодцев. Холерные вибрионы могут длительное время жить в водоемах. Именно вода является основным источником крупных вспышек холеры. Люди, живущие в антисанитарных условиях, подвергаются наибольшему риску.

. Морепродукты. Очень рискованно употреблять сырые или плохо обработанные морепродукты, особенно моллюсков из некоторых неблагополучных вод. К примеру, власти США настоятельно рекомендуют тщательно готовить морепродукты из Мексиканского залива.

. Сырые фрукты и овощи. Источником инфекции нередко бывают сырые, неочищенные фрукты или овощи. В развивающихся странах навозные удобрения и грязная вода для орошения полей могут приводить к заражению урожая. Поэтому нужно особенно внимательно относиться к овощам и фруктам из стран третьего мира.

Факторы риска холеры.

Каждый человек восприимчив к холере, за исключением младенцев, которые получили иммунитет от матерей, перенесших это заболевание.Но есть несколько факторов, которые повышают восприимчивость человека к холере:

Пониженная или нулевая кислотность желудочного сока. Холерные вибрионы не могут выживать в кислой среде - обычной среде желудочного сока. Именно желудок должен служить барьером на пути инфекции, как это предусмотрено эволюцией. Но люди с пониженной кислотностью, а также те, кто принимает лекарства против язвы (Н2-гистаминоблокаторы, ингибиторы протонного насоса, антациды), находятся в группе риска.

. Группа крови 0. Но непонятным причинам люди с нулевой группой крови в два раза более восприимчивы к холере, чем люди с другими группами.

Симптомы холеры

Большинство людей, контактировавших с холерным вибрионом, не заболевает холерой. Они даже не подозревают о том, что были инфицированы. Но эти люди становятся носителями, выделяя бактерии со стулом в течение 7-14 суток после инфицирования. У большинства заболевших холера вызывает симптомы легкой и средней тяжести, поэтому без лабораторных анализов ее порой нельзя отличить от банального пищевого отравления. Только у одного из 10 инфицированных людей развивается типичная картина холеры, с обильным водянистым поносом и стремительным обезвоживанием.Симптомы холеры включают:

Диарея (понос). При холере понос возникает внезапно и может быстро приводить к обезвоживанию организма. В тяжелых случаях человек теряет до 1 литра жидкости каждый час. Каловые массы имеют вид воды, в которой промывали рис - водянистые, беловатого цвета.

. Тошнота и рвота. Эти симптомы возникают как на ранней, так и на поздней стадии болезни. Рвота может изматывать больного несколько часов подряд.

. Обезвоживание (дегидратация). Выраженное обезвоживание организма развивается в течение первых часов. Степень обезвоживания зависит от того, сколько жидкости больной теряет со стулом и рвотными массами, и как проводится лечение. Потеря 10% массы тела соответствует тяжелой дегидратации. Признаками обезвоживания при холере являются: раздражительность, сонливость, жажда, запавшие глаза, сухость во рту, уменьшение тургора кожи, пониженная выработка мочи, падение давления, аритмия и др.

Дегидратация опасна внезапным нарушением баланса минеральных веществ, которые играют важную роль в организме. Это состояние называется электролитический дисбаланс. Он требует срочного лечения, иначе больной может умереть.

Симптомы электролитического дисбаланса:

Мышечные спазмы и нарушение сердечного ритма. В результате внезапной потери хлоридов, калия и других веществ нарушаются сокращения мышц, в том числе сердечной мышцы (аритмия).

. Шок. Это одно из самых серьезных последствий дегидратации. Шок возникает, когда недостаточный объем циркулирующей крови вызывает падение давления. Если вовремя не оказать помощь, гиповолемический шок приводит к смерти в течение минут.

Признаки холеры у детей в целом похожи на таковые у взрослых больных.

Но у детей болезнь протекает тяжелее, у них могут наблюдаться такие симптомы:

Угнетение сознания, вплоть до комы.

. Высокая температура тела.

. Судороги.

Когда следует обратиться к врачу?

Риск холеры очень мал в развитых странах, и даже в неблагополучных районах вы вряд ли заболеете, если будете следовать рекомендациям властей и правилам гигиены. Но спорадические случаи холеры все еще встречаются по всему миру. Если у вас возник понос после визита в опасный регион, обратитесь к врачу. Если у вас появилась обильная водянистая диарея, и вы подозреваете холеру, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Помните, что тяжелое обезвоживание может развиться уже в первые часы болезни. Не теряйте время!Диагностика холеры

В опасных районах врачи изначально подозревают холеру, поэтому с постановкой диагноза проблем, скорее всего, не будет. Но в тех частях света, где холера почти не встречается, врачам может понадобиться время, чтобы поставить правильный диагноз.Сегодня не обязательно делать посев и ждать, чтобы подтвердить ту или иную инфекцию. В развитых странах используются специальные экспресс-тесты для быстрого определения холеры. Быстрая диагностика уменьшает смертность и помогает предотвратить вспышки холеры благодаря своевременному вмешательству.

Лечение холеры

Холера требует немедленного лечения.Методы лечения следующие:

Регидратация. Главная задача - восстановить потерянную воду и электролиты. Для этого используют простые растворы солей, такие как широко известный препарат Регидрон. Эти средства продаются в виде порошков, которые растворяют в воде и принимают порциями через определенные интервалы времени. В тяжелых случаях врач может назначить внутривенное введение специальных растворов. При правильной регидратации смертность от холеры не превышает 1%.

. Антибиотики. Удивительно, но антибиотики не являются основной частью лечения холеры. В некоторых случаях действительно назначают антибиотик доксициклин (Доксибене, Юнидокс) или азитромицин (Сумамед). Дозы и длительность лечения определяет только врач.

. Препараты цинка. Недавние исследования показали, что цинк может сокращать продолжительность диареи у детей, заболевших холерой.

Осложнения холеры

Холера может быстро привести к смертельному исходу. В наиболее тяжелых случаях это происходит в течение 2-3 часов, иногда до того, как человека доставят в больницу. В других случаях смерть от обезвоживания может наступить в течение нескольких суток с момента появления первых симптомов.Кроме шока и сильного обезвоживания, о которых упоминалось выше, холера может вызывать такие осложнения:

Гипогликемия (пониженный уровень сахара в крови). Если человек настолько слабеет, что неспособен даже есть, может возникнуть гипогликемия. Дефицит сахара, основного питательного вещества клеток, вызывает судороги, потерю сознания, и даже смерть. Выше всего риск такого осложнения у детей.

. Гипокалиемия (низкий уровень калия). Больные холерой теряют огромное количество электролитов, включая калий. Очень низкий уровень калия нарушает функции нервов, вызывает аритмию и может быть опасен для жизни.

. Почечная недостаточность. Когда у почек нарушается фильтрующая способность, избыток токсинов и некоторых электролитов накапливается в организме. Это состояние может привести к смерти. У больных холерой отказ почек часто сочетается с гиповолемическим шоком.

Холера это опаснейшая карантинная инфекция, которая до эры антибиотиков уносила миллионы жизней при развитии эпидемии. Холеру относят к группе микробных кишечных инфекций, она проявляется сильнейшим поносом без других выраженных проявлений, что приводит к крайней степени обезвоживания. На сегодня известно два типа холеры - классическая и Эль-Тор, они отличаются только типом микроба, который вызывает заболевание. Холера, в отличие от многих кишечных инфекций, относится к особо опасным карантинным инфекциям, выявление хотя бы одного случая этой болезни в населенном пункте - это ЧП с закрытием на карантин. Холера распространяется стремительно и течет так тяжело, что приводит к большому количеству летальных исходов за короткое время. В детском возрасте, в виду большей потребности организма в жидкости, протекает тяжелее, чем у взрослых, обезвоживание наступает быстрее, особенно у малышей первых 2-3 лет.

Причины

Холеру вызывает особый микроб - вибрион холеры. Он бывает двух типов - холерный и Эль-Тор, по течению особых отличий не имеет. Холерный вибрион активно размножается в кишечнике детей и с испражнениями попадает во внешнюю среду. При теплой погоде, в воде микробы могут сохранять активность и размножаться. Губительными для них будет кипячение, солнечный свет, высушивание и действие дезинфицирующих веществ. А вот в условиях низких температур холерный вибрион выживает несколько недель. Возбудитель холеры обладает чувствительностью ко многим антибиотикам, что активно используют в лечении холеры и при профилактике.

Инфекция распространяется от больных детей или взрослых и носителей инфекции. Болеющий холерой ребенок в больших количествах выделяет вибрионы. Они попадают в почву и воду, в продукты питания. Пути заражения - от больных со слабыми формами или носителей инфекции, через зараженную воду, пищу (мясо, рыба, молоко, морепродукты). Для детей актуален и контактно-бытовой путь - при облизывании грязных рук, игрушек, через общие ложки, соски.

Проникновение холерного вибриона в организм ребенка осуществляется через рот, приводит к его активному размножению в тонкой кишке. Размножение микробов приводит к выделению сильнейшего токсина, который действует на клетки тонкой кишки, приводя к воспалению и постоянному выделению ими воды, развитию поноса. Токсины также влияют на рвотный центр, что приводит еще и к тошноте с рвотой.

Симптомы

Период инкубации при холере длится от нескольких часов до пяти дней, протекает она у детей тяжело. Ночью или под утро развивается сильнейший понос и рвота со слабостью и недомоганием. Повышения температуры нет или оно незначительное, по мере ухудшения состояния температура падает ниже нормы.

У детей понос при холере частый, без боли в животе либо со слабой болезненностью. Первое время стул может быть каловым, постепенно приобретает водянистый вид белой, мутной жидкости с хлопьями (стул рисовым отваром). Количество дефекаций не подсчитывается, иногда стул постоянно вытекает из ануса ребенка. Запаха стул не имеет, помимо этого, слизи, крови и зелени в нем нет. К такому поносу быстро присоединяются признаки обезвоживания в виде боли и подергиваний в мышцах, головокружения резкая заторможенность, вялость. Присоединяется рвота, обильная, жидкостью, с жаждой, которую невозможно утолить. Питье ребенком жидкости провоцирует новую рвоту без тошноты. Рвотные массы также имеют вид рисового отвара.

Вид ребенка резко меняется - живот втянут, напряжен, есть судорожные подергивания мышц. Кожа малыша ухая, слизистые растрескавшиеся, сухие, бледные, голос осиплый вплоть до отсутствия, тонус мышц и тканей снижен, глаза запавшие, нет слез, синева под глазами. Могут возникать судороги, одышка и полное отсутствие мочи, температура снижается ниже 36°С, кожа на лице и конечностях приобретает синюшный оттенок, приобретает характер «старческой», складки не расправляются. Прогрессирование обезвоживания приводит к судорогам, сгущению крови и тромбам, снижению давления и необратимым изменениям в почках, сердце и печени. Ребенок может впасть в кому из-за отказа почек.

У новорожденных и детей до года холера бывает крайне редко, в основном при заражении от матери или старших детей, но протекает тяжело, быстро приводя к тяжелым или смертельным осложнениям.

Диагностика холеры у ребёнка

Основа диагностики холеры - типичные проявления и данные о том, что имели место случаи холеры в регионе. Основа диагностики - посев рвотных масс и фекалий с выявлением холерного вибриона. Дополняют диагностику экспресс-тесты, реакции агглютинации и определение ранних антител.

Осложнения

Своевременное начало лечения, вводимые жидкости и применяемые антибиотики приводят к выздоровлению, быстрому улучшению состояния ребенка и полному восстановлению здоровья. При попытках самолечения, отказе от госпитализации летальный исход может наступить от обезвоживания и почечной недостаточности, комы, судорог. Особенно опасна холера для детей до 5 лет.

Лечение

Что можете сделать вы

Холера относится к тем инфекциям, при которых самолечение смертельно опасно. В виду этого, при первых признаках обезвоживания, при поносе более 4-5 раз за сутки, при рвоте и обезвоживании, снижение температуры на фоне поноса нужно немедленно вызвать «скорую» и госпитализировать ребенка в стационар.

Что делает врач

Лечение направлено на устранение холерного вибриона при помощи антибиотикотерапии и полноценное возмещение потерь жидкости. Потери жидкости настолько велики, что детям проводят капельное введение растворов в вены как рук, так зачастую и ног. По мере улучшения состояния и снижения интенсивности поноса и рвоты, постепенно переходят на отпаивание. Необходимо введение в основном солевых растворов, а также растворов глюкозы и детоксикационных препаратов. По мере улучшения состояния применяют специальную диету и питьевой режим.

Профилактика

Профилактика холеры складывается из мероприятий по недопущению распространения микробов из очагов. Ставятся санитарные кордоны, ограничивается въезд в опасные зоны и выезд из них. Карантинные меры предполагают, что всех детей с поносом изолируют до результатов анализов. Естественно, что важными мерами профилактики бут мытье рук перед едой и после туалета, применение только кипяченой воды, применение продуктов питания, прошедших термическую обработку.

По показаниям, в карантинном очаге, применяют особую вакцину - таблетированный препарат, применяемый у детей от 2 лет. В нем содержится особый набор анатоксинов к холерному вибриону двух типов. Вакцину вводят дважды, первый раз в момент обращения, второй - через 6 месяцев.

Холера (Cholera) - острое инфекционное заболевание, вызываемое холерными вибрионами, с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся синдромом гастроэнтерита с быстрым развитием обезвоживания.

Из этой статьи вы узнаете основные причины и симптомы холеры у детей, о том как проводится лечение холеры у детей и какие меры профилактики вы можете проводить чтобы оградить своего ребенка от этого заболевания.

Лечение холеры у детей

Лечение проводят только в стационаре. Обязательной госпитализации подлежат дети с подозрением на холеру. В стационаре проводится комплексное лечение, включающее диетотерапию, этиотропные и патогенетические средства.

Средства лечения холеры у детей

Этиотропная терапия является важным компонентом в лечении больных холерой. Детям младшего возраста целесообразно назначать для лечения фуразолидон, невиграмон, лидаприм в течение 5 дней; детям старше 12 лет - тетрациклин, доксициклин. Антибиотики также показаны лицам, выделяющим холерные вибрионы повторно, с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта и при микст-инфекциях.

Главной задачей патогенетической терапии является восстановление водно-солевого баланса.

Детям, больным с эксикозом I степени возмещение потерь проводится путем орального введения жидкости - растворов регидрона, оралита, цитроглюкосолана. При отсутствии эффекта проводят инфузионную терапию.

Регидратационная терапия у больных с обезвоживанием II и III степени осуществляется внутривенным введением инфузионных растворов (трнсоль, ацесоль, лактосоль, хлосоль). Чаще для расчета объема необходимого количества жидкости используют формулу Филлипса:

V = 4 (или 8) х 1000 х Р х (х - 1024),

где Р - масса тела больного, х - относительная плотность плазмы больного, 4 - коэффициент при плотности плазмы до 1040, 8 - коэффициент при плотности плазмы выше 1041;

или формулу Коена:

V = 4 (или 5) х Р х (Ht6 - HtN),

где Р - масса больного, Шб - гематокрит больного, Ht^i - гематокрит в норме, 4 - коэффициент при разнице гематокритов до 15; 5 - коэффициент при разнице гематокритов более 15.

Выписка детей из стационара проводится после клинического выздоровления, завершения курса антибактериальной терапии и получения 3-х отрицательных результатов бактериологического исследования кала и однократного - желчи. Исследование испражнений проводят не ранее 24-36 ч после отмены антибактериальных препаратов. Первый забор кала осуществляют после приема солевого слабительного.

Диспансерное наблюдение . Дети, перенесшие холеру, подлежат диспансерному наблюдению в течение 3-х мес. с обязательным проведением контрольного бактериологического исследования фекалий (каждые 10 дней в первый месяц и однократно в течение 2-го и 3-го месяцев).

Профилактика холеры у детей

Основой профилактики холеры является предупреждение заноса инфекции из эндемичных очагов. За всеми лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по холере, устанавливают медицинское наблюдение в течение 5 дней, за время которого проводят однократное бактериологическое и серологическое обследование.

Система эпидемиологического надзора предусматривает проведение санитарно-гигиенических мероприятий по охране источников водоснабжения от загрязнения, обеспечение населения доброкачественной водой, соблюдение санитарно-технологического режима на предприятиях пищевой промышленности, объектах торговли и общественного питания.

Большое значение имеет раннее выявление больных холерой и лиц с подозрением на холеру, их изоляция; мероприятия, направленные на ликвидацию очага.

Ликвидация очага холеры

При выявлении больного холерой или вибриононосителя определяют границы очага, создают чрезвычайные противоэпидемические комиссии (ЧПК). В комплекс мероприятий по ликвидации очага холеры входят:

- выявление, изоляция, лечение больных и вибрионосителей;

- введение ограничительных мероприятий (запрещение купания и рыбной ловли);

- выявление контактных, наблюдение за ними в течение 5 дней с проведением трехкратного бактериологического обследования на холерные вибрионы;

- исследование объектов внешней среды один раз в сутки до ликвидации очага;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции;

- проведение санитарно-просветительной работы по профилактике холеры;

- экстренная профилактика антибактериальными препаратами и вакцинация населения.

С целью специфической профилактики по эпидемическим показаниям применяют холерную вакцину и холероген-анатоксин. Вакцинацию проводят внутримышечно двукратно с интервалом в 7- 10 дней: детям 2-5 лет первый раз 0,3 мл, повторно - 0,5 мл; 5-10 лет - 0,5 мл и 0,7 мл; 10-14 лет - 0,7 мл и 1,0 мл соответственно.

Холероген-анатоксин вводят под кожу ниже угла лопатки детям 7-10 лет - 0,1 мл (при вакцинации) и 0,2 мл (при ревакцинации), 11 - 14 лет - 0,2 мл и 0,4 мл соответственно.

Причины холеры у детей

Исторические данные о холере

Термин "холера" происходит от греческого "холе" - желчь. Одно из первых описаний холеры имеется в индийском храме и датируется III веком до нашей эры: "Губы бледнеют, взгляд становится бессмысленным, глаза закатываются, руки и ноги сморщиваются, словно от огня, и болезнь охватывает многие тысячи людей". В распространении и изучении холеры выделяют 4 периода:

период (от древнейших времен до 1817 г.) холера была эндемичным заболеванием для стран, расположенных в бассейне рек Ганга и Брахмапутры.

период (1817-1926 гг.). В течение этого периода зарегистрировано шесть пандемий холеры. В 1823 г. холера впервые зарегистрирована в России (первые больные были выявлены в Астрахани). В течение этого времени переболело более 4,5 млн чел., из которых около 2 млн умерли. В 1854 г. флорентийский патолог Ф. Пачини доказал этиологическую роль холерного вибриона. В 1882 г. Р. Кох в Египте впервые выделил из испражнений больных и трупов людей возбудитель холеры (V. ckole-гае). В 1906 г. Готлихом в местечке Эль-Тор из кишечника умершего человека были выделены вибрионы, отличающиеся от вибриона Коха гемолитическими свойствами (V. Eltor).

период (1926-1960 гг.) - формирование стойких эндемичных очагов холеры в Юго-Восточной Азии.

период (с 1961 г. по настоящее время) соответствует седьмой пандемии холеры, которая охватила страны Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Америки, Австралии, Европы.

В последние годы отмечены вспышки диарейных заболеваний на территории Южной Азии, вызванных холерным вибрионом NON Oi группы 0139 серогруппы "Бенгал". Новый возбудитель холеры быстро распространился, вызвав крупные эпидемические вспышки с высокой летальностью. Штаммы NON Oj чувствительны к левомицетину, тетрациклину, вибрамицину, эритромицину, неомицину и фуразолидону.

Возбудитель холеры

Этиология . Возбудители холеры человека - Vibrio cholerae, относятся к семейству Vibrionaceae, роду Vibrio. По существующему таксономическому положению в состав семейства Vibrionaceae входит 4 рода: Vibrio, Aeromonas, Plesimo-nas, Photobacterium. Типовой вид рода Vibrio - V. cholerae. Холерные вибрионы имеют антигены: Н-видоспецифический и О-типоспецифический. По О-антигену они подразделяются на несколько десятков серогрупп (V. cholerae и V. Eltor относятся к серогруппе Oj). Вибрионы, обладающие теми же таксономическими признаками, но не агглютинирующиеся холерной сывороткой Оь называют V. cholerae NON Oi. Они представляют собой большую группу микроорганизмов, в которой имеется 139 серологических вариантов. Остальные вибрионы объединены в 33 вида (V. metschnikovii, V. parahaemolyti-cus, V. hollisae), относятся к условно-патогенным, способны вызывать гастроэнтерит и системные заболевания.

Антиген Oi состоит из компонентов А, В и С. В зависимости от свойств Oi-антигена различают 3 серовара V. cholerae:

- Огава, содержащий А- и В-фракции;

- Инаба, содержащий А- и С- фракции;

- Гикошима, содержащий А-, В- и С-фракции.

Холерные вибрионы имеют форму изогнутой палочки размерами 0,5-3,0 х х 0,5 мкм. Спор и капсул не образуют. Имеют один полярно расположенный жгутик, обеспечивающий подвижность вибриона. Хорошо окрашиваются анилиновыми красителями, грамотрицатель-ные. Они являются факультативными анаэробами, хорошо растут на простых питательных средах, относятся к группе галофилов (рН 8,5-9,0). На мясо-пеп-тонном бульоне образуют голубовато-серую нежную пленку, на плотных питательных средах - гладкие, прозрачные, с голубоватым оттенком и ровным краем колонии.

Холерные вибрионы обладают широким спектром биохимической активности: ферментируют углеводы (глюкозу, мальтозу) с образованием кислоты, разжижают желатину и гидролизуют казеин, восстанавливают нитраты в нитриты, образуют индол, декарбоксилируют лизин и орнитин. Отечественная схема фаготипирования позволяет определить 8 фаготипов V. cholerae и 11 фаготипов V. Eltor.

Холерные вибрионы продуцируют холероген, а также ряд других токсинов. Термостабильный белок (шигоподобный токсин), NCT (New Cholera Toxin), ZOT (Zonula Occludens Toxin) и АСЕ (Accessory Cholera Enterotoxin).

Возбудители холеры устойчивы во внешней среде. Они могут сохраняться в испражнениях при отсутствии света без высыхания 150 дней, выгребных ямах - 106 дней, почве - до 60 дней, сливочном масле - 30 дней, на фруктах и овощах - от 1 до 25 дней. Вибрионы чувствительны к повышенной температуре: при +56° С погибают через 30 мин, при кипячении - мгновенно; высокочувствительны к кислотам, спирту, 3% раствору карболовой кислоты. Более устойчивы к воздействию факторов окружающей среды вибрионы Эль-Тор.

Источник инфекции холеры

Эпидемиология . Источником инфекции являются больные типичными и атипичными формами холеры, реконвалесценты-вибриононосители. Большую эпидемическую опасность представляют больные в остром периоде заболевания (в 1 г фекалий содержится 106-109 вибрионов), вибрионосители (соотношение вибриононосителей и больных при классической холере составляет 1: 5, при холере Эль-Тор - от 10:1 до 100:1), а также дети с легкими и атипичными формами болезни.

Механизм передачи - фекально-оральный. Ведущие пути передачи: водный, пищевой, контактно-бытовой. Заражение происходит при употреблении инфицированной воды, а также во время купания в открытых водоемах. Пищевой путь встречается редко, в основном, при холере Эль-Тор. Описаны вспышки среди лиц, употреблявших инфицированные продукты (устрицы, рыба, креветки, крабы, моллюски, молоко). Возможна передача возбудителя через продукты, не подвергающиеся термической обработке (ягоды, овощи, фрукты).

Восприимчивость к холере высокая.

Заболеваемость . В настоящее время наиболее распространена холера Эль-Тор. По данным ВОЗ, за период седьмой пандемии (1961-1994 гг.) в мире зарегистрировано более 3,1 млн случаев. Стойкие эндемические очаги сформировались в Заире, Танзании, Камеруне, Кении, Сомали.

Возрастная структура . Болеют дети различного возраста, однако чаще холера регистрируется в возрастной группе до 5 лет.

Сезонность: характерны летне-осенние подъемы заболеваемости.

Иммунитет - стойкий (антибактериальный и антитоксический). Повторные случаи заболевания регистрируются редко.

Летальность в 90-е гг. в Европе составила 1,45-2,85%.

Заражение холерой

Патогенез . Входные ворота: холерные вибрионы проникают в организм человека через рот с инфицированной водой или пищей. Вероятность заражения и тяжесть холеры зависят от вирулентности вибрионов, заражающей дозы, состояния желудочной секреции и восприимчивости макроорганизма. Установлено, что у здорового человека при нормальной кислотности желудочного сока введение от 10 до 100 млрд микробных тел заболевания не вызывает. После нейтрализации желудочного сока заражающая доза составляет 1 млн микробных тел. Под влиянием желудочного сока, имеющего кислую реакцию, холерные вибрионы могут полностью разрушиться и развития болезни не произойдет. При недостаточной секреции или поступлении значительного количества зараженной пищи, преодолев желудочный барьер, часть вибрионов проникает в тонкий кишечник. Проникновение в слизистую оболочку тонкого кишечника обеспечивается определенными свойствами вибрионов: подвижностью, хемотаксисом, адгезивностью, токсигенностью.

Прикрепившись к эпителиоциту, холерный вибрион начинает размножаться и продуцировать экзотоксин - холероген, который представлен двумя субъединицами (А и В). Субъединица А оказывает токсическое действие на слизистую оболочку кишечника и слабо иммуно-генна, субъединица В обусловливает синтез антител. С помощью В-субъединицы холерный экзотоксин прикрепляется к ганглиозиду GM] на поверхности эпителиальной клетки, где происходит высвобождение фрагмента Ai и последовательный каскад энзиматических расщеплений. В результате происходит активация аденилатциклазы, что приводит к повышению содержания цАМФ - одного из внутриклеточных стимуляторов кишечной секреции.

В патогенезе принимают участие мембранные фосфолипазы и простагландины, которые приводят к гиперсекреции воды и электролитов в просвет кишечника.

Потеря большого количества жидкости и электролитов со рвотой и диареей в короткие сроки достигает опасных для жизни объемов, приводит к резкому уменьшению ОЦК и сгущению крови. При холере развивается преимущественно внеклеточная дегидратация, сопровождающаяся гемодинамическими расстройствами и нарушением метаболизма в тканях. Гиповолемия, падение центрального венозного давления, уменьшение сердечного выброса, снижение артериального давления нередко приводят к развитию шока. В условиях ацидоза и гипокалиемии нарастает мышечная слабость, развивается парез кишечника, нарушается функция миокарда, поражаются почечные канальцы. Олигурия при прогрессировании гиповолемии и ацидоза переходит в анурию. Дисгидрия и дисэлектролитемия, тканевая гипоксия, ацидоз являются основными причинами нарушения сознания, расстройств терморегуляции и развития судорог.

Патоморфология . Внешний вид больных, умерших от холеры: "лицо Гиппократа" с резким исхуданием, запавшими глазами, втянутыми щеками, заострившимися чертами; цвет кожи землистый с синюшным оттенком.

Макроскопически: серозная оболочка органов брюшной полости гиперемирована, местами тусклая. Желудок и кишка заполнены жидкостью, имеющей вид "рисового отвара", реже - "мясных помоев"; слизистая оболочка отечная, гиперемированная. Солитарные фолликулы и пейеровы бляшки увеличены.

При гистологическом исследовании на всем протяжении пищеварительного тракта наблюдается экссудативный процесс. Характерно развитие серозного или серозно-геморрагического энтерита. Почки уменьшены в размерах, клубочки переполнены кровью, выявляется дистрофия проксимальных извитых канальцев. В сердце обнаруживают кровоизлияния в перикарде, эпикарде и дистрофические изменения в миокарде. В паренхиме печени - дистрофические изменения. Селезенка уменьшена, дряблая, пульпа сухая, темного цвета.

Классификация холеры у детей

По типу:

Типичные:

- желудочно-кишечные.

Атипичные:

- молниеносная;

- "сухая";

- стертая;

- бессимптомная;

- транзиторное вибриононосительство.

По тяжести:

Легкая форма.

Среднетяжелая форма.

Тяжелая форма.

Критерии тяжести:

- выраженность синдрома эксикоза;

- выраженность местных изменений.

По течению (по характеру):

Негладкое:

- с осложнениями;

- с наслоением вторичной инфекции;

- с обострением хронических заболеваний.

Симптомы холеры у детей

Типичная форма холеры

Инкубационный период, как правило, составляет 2-3 дня. В ряде случаев он укорачивается до нескольких часов или удлиняется до 5 сут.

Период разгара. Холера характеризуется внезапным началом, появлением обильного стула с частицами непереваренной пищи. Затем фекалии становятся жидкими, водянистыми, мутновато-белыми с плавающими хлопьями, в виде "рисового отвара", без запаха или с запахом тертого картофеля. Частота дефекаций в первые сутки колеблется от 3 до 10 раз, при тяжелых формах до 15-20 раз. Дефекации безболезненны. У всех больных отмечается умеренная сухость слизистых оболочек полости рта, болезненность и неприятные ощущения в околопупочной области, урчание по ходу тонкого кишечника. Температура тела чаще нормальная, реже субфебрильная. Продолжительность синдрома диареи составляет обычно 1- 2 дня. У больных появляется обильная повторная рвота без предшествующей тошноты. Рвотные массы вначале содержат остатки пищи, затем примесь желчи, в последующем приобретают вид "рисового отвара". В результате секреторной диареи и повторной рвоты быстро развивается обезвоживание. Общее состояние больных значительно ухудшается. Дети становятся вялыми, адинамнчными, в тяжелых случаях наблюдается помрачение сознания. Кожа сухая, холодная на ощупь, легко собирается в складку и медленно расправляется, тургор тканей и мышечный тонус существенно снижены. Большой родничок и глазные яблоки западают. Появляются учащенное дыхание, периорбитальный цианоз и акроцианоз. Снижение ОЦК, сгущение крови приводят к гемодинамическим расстройствам (тахикардия, нитевидный пульс, гипотензия). Вследствие уменьшения клубочковой фильтрации почек снижается диурез, в тяжелых случаях развивается анурия. Температура тела, как правило, снижается до субнормальных цифр, но может быть и повышенной.

При отсутствии лечения симптомы обезвоживания прогрессируют. Состояние больного продолжает ухудшаться; сознание сопорозное. Черты лица заострены, склеры тусклые, глаза запавшие, усиливается цианоз губ, ушных раковин, носа. Голос становится осиплым, затем афоничным. Кожа холодная, липкая на ощупь, легко собирается в складку, которая длительно не расправляется (холерная складка, рука "прачки"). Возникают тонические судороги в икроножных мышцах, пальцах ног, рук (рука "акушера"). Иногда развивается делирий, мучительная икота. Пульс аритмичный, нитевидный, артериальное давление резко снижается. Нарастает тахипноэ, появляются патологические типы дыхания. Развивается парез мышц желудка и кишечника, вследствие чего рвота и диарея могут полностью прекратиться; развивается анурия. Состояние декомпенсированного обезвоживания (ранее называвшееся алгидной фазой) может наступать уже через 2-4 ч от начала заболевания, чаще через 12-14 ч и реже в более поздние сроки.

Период реконвалесценции. При адекватной терапии состояние улучшается: постепенно урежаются диарея и рвота, уменьшаются явления обезвоживания, стабилизируются гемодинамические показатели, восстанавливаются диурез и масса тела.

При отсутствии интенсивной терапии утрачивается сознание, развиваются кома и асфиксия.

Реконвалесцентное вибриононосительство формируется в детском возрасте в 10 раз чаще, чем у взрослых.

Атипичные формы холеры

При молниеносной форме наблюдается бурное внезапное начало с беспрерывной обильной дефекацией и повторной рвотой, приводящими к декомпенсированному обезвоживанию через 4-5 ч от начала заболевания.

"Сухая холера" характеризуется бурным началом болезни; токсикоз и коматозное состояние развиваются до появления рвоты и диареи. В основе - экзо- и эндотоксиновый шок с парезом кишечника и водно-электролитными нарушениями.

Стертая форма характеризуется постепенным началом, снижением аппетита, учащенным непереваренным кашицеобразным стулом без патологических примесей. Общее состояние ребенка удовлетворительное. Диагноз подтверждается только лабораторными методами исследования.

Бессимптомная форма чаще регистрируется в эпидемических очагах. Клинические проявления отсутствуют. Диагноз устанавливается на основании выделения возбудителя из кала и нарастания титра специфических антител в сыворотке крови в динамике заболевания.

Транзиторное вибриононосительство - однократное выделение возбудителя без нарастания титра специфических антител. Частота в различных регионах колеблется от 0,34% до 3%. Длительность обычно составляет 12-14 дней.

Формы холеры по тяжести

По тяжести выделяют легкие, среднетяжелые и тяжелые формы холеры.

Легкая форма болезни характеризуется потерей массы тела 3-5% и соответствует обезвоживанию I степени. Состояние больных остается удовлетворительным. Частота стула и рвоты не превышает 3-4 раз в сутки. Отмечается повышенная жажда, снижение аппетита, сухость во рту. Температура тела чаще нормальная. В периферической крови - незначительный лейкоцитоз с нейтрофилезом, незначительно повышенная СОЭ. Длительность заболевания составляет 1-3 дня.

Среднетяжелая форма. Потеря массы тела составляет 6-9%, что соответствует II степени эксикоза. Заболевание начинается остро с появления обильного водянистого стула 6-10 раз в сутки, повторной обильной рвоты до 4-6 раз в сутки. Наблюдается быстрое нарастание обезвоживания. Характерны резкая слабость, сухость во рту, жажда, головокружение, гипертермия, реже гипотермия. Кожа сухая, бледная, отмечаются западение большого родничка, периорбитальный цианоз и акроцианоз. Появляется охриплость голоса. Сознание ясное. У части больных возможны кратковременные судороги икроножных и жевательных мышц, тахикардия, отмечается гипотония, олигурия. В гемограмме - лейкоцитоз более 10 х 109/л, палочкоядерный сдвиг до 15-20%, лимфо-и моноцитопения, повышенная СОЭ.

Тяжелая форма. Дефицит массы тела составляет 10% и более (III степень эксикоза). Характерны резко выраженные признаки дегидратации, развивающиеся в результате учащения стула свыше 10 раз в сутки и обильной многократной рвоты. Больных беспокоят мучительная жажда, постоянные позывы на рвоту, судороги мышц нижних и верхних конечностей. Сознание сопорозное, у части больных наблюдается возбуждение. Выражены и другие симптомы эксикоза: сухость кожи и слизистых оболочек полости рта, губ. Выявляются снижение тургора тканей (кожная складка сохраняется длительное время), западение большого родничка и глазных яблок, нарастающая осиплость голоса вплоть до афонии. Отмечаются падение артериального давления, слабый нитевидный пульс, тахикардия, тахипноэ, снижение температуры тела, олигоанурия. В общем анализе крови - лейкоцитоз до 15 х 109/л, нейтрофилез с палочко-ядерным сдвигом до 20-30%, повышенная СОЭ. При дефиците массы тела 10-12% развивается декомпенсирован-ный вид обезвоживания с развитием алгида, который отличается стремительным развитием, вторичными нарушениями гомеостаза и тяжелой полиорганной патологией (гипотермия, гиповолемиче-ский шок, анурия, асфиксия).

Формы холеры по течению

Течение (по длительности). Холера у детей характеризуется острым течением. В периоде реконвалесценции элиминация возбудителя происходит в конце 1-й, реже 2-й недели.

Осложнения холеры у детей. Специфические: острая почечная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность. Неспецифические осложнения встречаются чаще и обусловлены наслоением вторичной бактериальной флоры (пневмония, отит).

Особенности холеры у детей раннего возраста

Среди заболевших дети первого года жизни составляют от 0,5% до 4%. Заболевание начинается с подъема температуры тела, симптомов интоксикации и обезвоживания. Характерны быстрое развитие обезвоживания, поражение ЦНС, нарушение метаболических процессов. Отмечаются генерализованные судороги, развитие тетании с вынужденным положением туловища и конечностей. Нередко судороги имеют клонический характер с выраженными конвульсиями. Холера часто протекает на фоне нарушенного сознания (сопор, кома). Быстрое обезвоживание и гипокалиемия сопровождаются снижением артериального и венозного давления, развитием паралича кишечника, аритмией. Часто присоединяются вторичные бактериальная- и вирусно-бактериальная инфекции. Летальность достигает 15-20% и более.

Диагностика холеры у детей

Опорно-диагностические признаки холеры:

- характерный эпиданамнез;

- острое начало болезни;

- нормальная температура тела;

- повторная - рвота, без предшествующей тошноты;

- обильная диарея без патологических примесей с характерным видом ("рисовый отвар");

- быстрое развитие эксикоза;

- характерный внешний вид ("рука прачки", "рука акушера").

Лабораторная диагностика холеры

Бактериологический метод: материалом для исследования являются испражнения, рвотные массы, желчь, постельное и нательное белье, вода, сточные воды, смывы с объектов внешней среды, пищевые продукты и др. Посевы проводят на различные питательные среды (1% пептонная вода с теллуритом калия, щелочной агар). Окончательный ответ получают через 18-48 ч после полной идентификации выделенной культуры.

Экспресс-методы:

- люминесцентно-серологический - выявляют свечение комплекса антиген-антитело при обработке нативного материала флюоресцирующими сыворотками (предварительный ответ получают через 30 мин - 1 ч);

- иммобилизации вибрионов специфическими сыворотками при бактериоскопии в фазово-контрастном микроскопе (результат - через 15-20 мин);

- макроагглютинации вибрионов под влиянием специфической противохолерной сыворотки при подращивании нативного материала на пептонной воде (предварительный ответ - через 1,5-2 ч).

Для серологической диагностики используют иммунологические реакции, с помощью которых выявляют в сыворотке больных, переболевших и вибриононо-сителей, а также у вакцинированных специфические антитела (агглютинины, вибриоцидины, антитоксины).

Агглютинины определяют следующими реакциями:

- реакцией агглютинации (диагностический титр 1:40 и выше считается ориентировочно положительным;

- диагностическое значение имеет нарастание титров специфических антител в 4 раза и более);

- реакцией непрямой гемагглютинации (РНГА) с холерным эритроцитарным диагностикумом;

- реакцией нейтрализации антигена (РНАг) с использованием холерного иммуноглобулинового эрит-роцитарного диагностикума.

Диагностическое значение для РНГА и РНАг имеет 4-х кратное и более нарастание титров специфических антител в сыворотке крови в динамике болезни.

Токсиннейтрализующие антитела определяют в РНГА с эритроцитарным холерным диагностикумом. Токсиннейтрализующие антитела появляются на 5- 6-й день болезни, достигая максимума на 14-21-й день. Диагностический титр 1:160.

Вибриоцидные антитела определяют с помощью реакции вибриоцидных антител (РВА). Принцип метода заключается в том, что в присутствии вибриоцидных антител не происходит размножение вибрионов.

Копроцитограмма позволяет выявить признаки нарушения переваривания и всасывания.

В периферической крови увеличивается содержание эритроцитов, лейкоцитов, выявляется нейтрофилез, моноцитопения.

Дифференциальная диагностика холеры

Холеру у детей следует дифференцировать от других острых кишечных инфекций: энтеропатогенного и энтеротоксигенного эшерихиозов, сальмонеллезов, ротавирусного гастроэнтерита, а также отравлений грибами и химическими ядами.

Эшерихиоз, вызвынный ЭПЭ, характеризуется постепенным нарастанием токсикоза с эксикозом, длительной лихорадкой, нечастой упорной рвотой, жидким стулом калового характера оранжево-желтой окраски, метеоризмом, волнообразным течением. Обнаружение ЭПЭ в кале и нарастание титра специфических антител в РПГА подтверждают диагноз.

Эшерихиоз, обусловленный ЭТЭ, характеризуется преобладанием легких форм, отсутствием холерного алгида, благоприятным течением. Выделение ЭТЭ из кала подтверждает диагноз.

Сальмонелпез отличается от холеры длительной лихорадкой, повторной немотивированной рвотой, болями в животе, жидким частым стулом буро-зеленого цвета ("болотная тина"), увеличением печени и селезенки. Диагноз подтверждается выделением сальмонелл из кала, рвотных масс, пищевых продуктов и нарастанием титра специфических антител в РИГА.

Ротавирусная диарея клинически проявляется рвотой, частым жидким обильным водянистым пенистым стулом с резким запахом, повышением температуры тела. Дегидратация развивается редко, умеренно выраженная. Характерна зимняя сезонность, групповой характер заболеваемости и отрицательные результаты бактериологического исследования на кишечную группу.

При отравлении грибами отмечаются такие симптомы: головная боль, бред, нарушение сознания, гиперемия лица, иногда желтуха, схваткообразные боли в животе.

При отравлении солями тяжелых металлов отмечаются металлический привкус во рту, головная боль, парезы, параличи, галлюцинации, птоз, брадикардия, схваткообразные боли в животе, слизь и кровь в стуле.

Характеризующаяся гастроэнтеритическими проявлениями с быстрым обезвоживанием организма вследствие потери воды и электролитов с рвотными массами и жидким стулом.

Код по МКБ-10

- А00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae.

- А00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor.

- А00.9 Холера неуточнённая.

Эпидемиология холеры

Источником инфекции при холере бывает только больной человек или вибриононоситель. Больной холерой, выделяющий в остром периоде заболевания 10 6 -10 9 высоковирулентных вибрионов в 1 г испражнений, наиболее опасен, если необеззараженные испражнения попадают в открытые водоёмы, используемые для питьевого водоснабжения. Однако наибольшую эпидемиологическую опасность представляют больные со стёртыми формами заболевания и вибриононосители. Здоровые (транзиторные) вибриононосители в настоящее время представляют главную опасность завоза холеры в страны, где её ранее не регистрировали. Наибольшее значение имеет водный путь инфицирования. Кроме того, заражение может произойти при употреблении инфицированного молока, рыбы, креветок, мяса и других продуктов. Контактно-бытовой путь передачи инфекции возможен в случае пренебрежения санитарно-гигиеническими нормами и в настоящее время не имеет решающего значения в распространении холеры, что связано в основном с быстрым выявлением и изоляцией больных и вибриононосителей. Минимальная инфицирующая доза возбудителя при холере составляет 10 11 микробных тел.

Классификация

Различают типичную и атипичную формы холеры. Типичные формы в зависимости от выраженности токсикоза с эксикозом могут быть лёгкими, среднетяжёлыми и тяжёлыми.

Причины холеры

Возбудители классической холеры (биовар вибрио холера) и холеры Эль-Тор (биовар вибрио холера эльтор) по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам не отличаются друг от друга. Это грамотрицательные, изогнутые или прямые полиморфные палочки с длинным жгутиком, обеспечивающим активную подвижность. Они факультативные анаэробы, спор и капсул не образуют, хорошо растут на обычных питательных средах (особенно хорошо - в мясопептонном бульоне и щелочном агаре), образуя уже через 3-4 ч плёнку на поверхности жидкой среды. Биовар Эль-Тор отличается от классического гемолитическими свойствами.

Патогенез холеры

Входными воротами инфекции служит только ЖКТ, куда возбудитель попадает через рот с инфицированной водой, пищей или с инфицированных рук, предметов обихода и т.д. Основное место размножения вибриона - тонкая кишка. Процесс размножения вибриона сопровождается выделением большого количества экзотоксина, ответственного за диарейный синдром. Кроме экзотоксина, в патогенезе развития заболевания существенную роль играют и другие токсичные субстанции и ферменты (муциназа, нейраминидаза, протеазы и др.).

Симптомы холеры

Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 5 сут, чаще составляет 2-3 дня. У вакцинированных он может удлиняться до 9-10 дней.

У детей старшего школьного возраста клиническая картина холеры практически не отличается от таковой у взрослых. Заболевание начинается остро, с появления жидкого стула, выраженной слабости и недомогания, иногда - головокружения и лёгкого познабливания, незначительного повышения температуры тела. Первым клинически выраженным признаком холеры становится понос, который начинается внезапно, чаще ночью или утром. Дефекация безболезненна, боли в животе отсутствуют или слабо выражены.

Диагностика холеры

Холеру диагностируют на основании клинической картины, эпидемиологической ситуации и результатов лабораторных исследований. Бактериологигескии метод имеет решающее значение: микроскопия препаратов биоматериала (испражнения, рвотные массы и др.) и посев материала на среду накопления (пептонная вода, щелочной агар). Дальнейшие исследования проводят согласно инструкции. Для ускоренной лабораторной диагностики используют экспресс-методы, которые имеют только ориентировочное значение.

Лечение холеры

Лечение направлено в первую очередь на возмещение дефицита массы тела, коррекцию продолжающихся потерь воды и электролитов со стулом, рвотой и выдыхаемым воздухом. Регидратационная терапия строится на тех же принципах, что и при лечении других кишечных инфекций с обезвоживанием.

Для оральной регидратации также используют глюкозо-солевые растворы (регидрон, «детский лекарь», глюкосолан), а для парентеральной - квартасоль и трисоль, изотонический раствор 1,5% раствора реамберина. Растворы для орального использования готовят перед употреблением, а препараты для внутривенного введения подогревают до 37-38 °С. Объём жидкости для оральной регидратации (при эксикозе I-II степени) рассчитывают общепринятым методом. Очень важно организовать точный учёт всех потерь воды и электролитов, что достигают сбором испражнений и рвотных масс, а также взвешиванием ребёнка каждые 4 ч.

При своевременной диагностике и рано начатой адекватной регидратационной терапии прогноз в большинстве случаев благоприятный - очень быстро наступают улучшение состояния и выздоровление. При тяжёлых формах холеры и декомпенсированном обезвоживании, особенно у детей раннего возраста и новорождённых, несмотря на своевременную и адекватную терапию, может наступить смерть уже в начальном периоде заболевания. Причиной летального исхода может быть и наслоение вторичной бактериальной инфекции (чаще всего пневмонии).

Врачи утверждают, что инфекционные болезни за всё время существования людей унесли больше человеческих жизней, чем непрерывные войны. Ведущая роль в этом принадлежит особо опасным инфекциям, в число которых входит холера. Ежегодно от этого заболевания умирают тысячи людей, точное количество смертельных случаев сложно подсчитать, а статистические данные сознательно приуменьшаются.

Почему с холерой так тяжело бороться? Какие особенности есть у данной бактерии? Как протекает инфекция и благодаря чему заболевание уносит миллионы жизней? Как передаётся холера и что можно предпринять для её профилактики? Что не помешает знать людям, отправляющимся в страны с ежегодными вспышками заболевания?

Что такое холера

За всю историю человечества учёные насчитали 7 массовых вспышек заболевания или пандемий холеры, каждая из которых уносила тысячи и даже миллионы жизней. Сейчас ежегодно умирают сотни и тысячи людей, что зависит от района возникновения инфекции.

Но холера была известна ещё в древние времена. В своих трудах о ней говорили ещё Гиппократ и Гален. В Европейских странах более пристально заинтересовались возбудителем заболевания в XIX веке, что способствовало более тщательному изучению не только причин и путей передачи холеры, но и мер по профилактике заболевания. Учёные полагают, что именно это послужило толчком в усовершенствовании системы водоснабжения. Заинтересованность биологов помогла обнаружить два основных варианта возбудителя - классический и вибрион Эль-Тор по названию станции, на которой обнаружили этот вид.

Из-за частых вспышек заболевания и большого количества смертельных исходов холера относится к инфекциям особо опасного типа. Поэтому уровень заболеваемости ежегодно контролируется местными системами здравоохранения и ВОЗ.

Возбудитель холеры

Инфекция относится к типу бактериальных, то есть возбудителем холеры являются бактерии. В природе известно около 150 серогрупп вибрионов. Но причиной тяжёлого недуга являются два варианта возбудителя - классический и Эль-Тор.

Холерный вибрион (vibrio cholerae) - это особый тип бактерий в виде прямых либо слегка изогнутых палочек с одним или двумя жгутиками. Они не образуют спор и капсул, любят щелочную среду (поэтому они предпочитают размножаться в кишечнике человека), их легко вырастить в условиях лаборатории. Ещё одна особенность бактерий - их высокая ферментативная активность, что помогает им разлагать многие сложные углеводы в организме человека и не только.

Холерный вибрион (vibrio cholerae) - это особый тип бактерий в виде прямых либо слегка изогнутых палочек с одним или двумя жгутиками. Они не образуют спор и капсул, любят щелочную среду (поэтому они предпочитают размножаться в кишечнике человека), их легко вырастить в условиях лаборатории. Ещё одна особенность бактерий - их высокая ферментативная активность, что помогает им разлагать многие сложные углеводы в организме человека и не только.

Отличительные признаки возбудителя холеры, следующие.

- Чувствителен к высыханию и свету.

- Холерный вибрион неуютно себя чувствует в кислоте, под воздействием антисептиков и обычных дезинфектантов быстро умирает.

- Не любит высокую температуру (при кипячении погибает практически сразу) и воздействие антибиотиков.

- Долго сохраняется в испражнениях, постельном белье, в почве.

- Возбудитель холеры любит воду, то есть способен длительно там выживать.

- В структуре бактерии выделяют два важных отличия - эндо и экзотоксины. Это белково-липидные структуры, которые первыми высвобождаются в случае разрушения возбудителя.

- Холерный токсин или экзотоксин - это его поражающий фактор, который и приводит к многочисленным изменениям в организме человека, в частности, он выделяется в кишечнике, поэтому носит ещё одно название энтеротоксин.

- Ещё одна особенность холерного вибриона - он может долго мирно существовать в организме человека благодаря антигенам (жгутиковый или H и термостабильный или эндотоксиновый O).

Бактерии находятся в окружающей среде и в организме человека годами и даже столетиями.

Эпидемиология холеры

Эпидемии холеры регистрируются ежегодно и насчитывают миллионы заболевших и тысячи случаев смерти. В число стран, где не удаётся избавиться от возбудителя, входят в основном развивающиеся. Юго-Восточная Азия является лидером по количеству заболевших. Не отстают от них страны Африки и Латинской Америки.

Спорадические случаи холеры (периодические вспышки заболевания) наблюдаются и в России. Это в большинстве случаев завозные инфекции или результат влияния стран-соседей.

Спорадические случаи холеры (периодические вспышки заболевания) наблюдаются и в России. Это в большинстве случаев завозные инфекции или результат влияния стран-соседей.

С начала XIX века, а именно в 1816 году и до конца XX века в 1975 году учёные насчитали 7 пандемий холеры, когда заболевание легко распространилось во многие страны (Россия, Индия, Англия, США, Япония). И хотя пандемии больше пока не регистрировались - холера до сих пор находится в числе самых опасных заболеваний, так как уничтожить возбудителя не представляется возможным.

Почему избавиться от бактерий нельзя?

- Без специальной обработки вибрионы устойчивы во внешней среде.

- Основными факторами риска заражения холерой являются инфицированная вода, контакт с больным человеком или бактериовыделителем, употребление в пищу заражённых продуктов. Заболевание до сих пор процветает из-за несовершенной системы водоснабжения в развивающихся странах, отсутствия обеззараживания канализационных вод и большого количества бактерионосителей холеры. По предположению врачей количество последних превышает количество больных людей в 4 раза.

- Бактерии способны мутировать, что помогает им становиться более устойчивыми во внешней среде. В истории развития инфекции был зарегистрирован случай, когда повторно выделили вибрион холеры из ила, обработанного дезинфектантами, при этом не наблюдались случаи заболевания у людей.

Причины распространения болезни

Как можно заразиться инфекцией? Механизм передачи, характерный для холеры - фекально-оральный, то есть через заражённые предметы окружающей среды. Не всегда удаётся идеально обработать все поверхности и предметы обихода вокруг больного человека. При этом возбудитель, находясь вокруг, через невымытые руки предаётся здоровым людям.

Какие существуют пути передачи холеры?

Какие существуют пути передачи холеры?

- Водный во время купания в открытых заражённых водоёмах, если пить обсеменённую бактериями холеры воду или мыть продукты в такой воде. Этот путь считается ведущим.

- Контактный во время общения или в результате прикосновений к заражённому человеку или бактерионосителю в момент выделения возбудителя холеры в окружающую среду.

- Может ли человек заразиться холерой пищевым путём? - да, он носит название алиментарный, когда человек употребляет в пищу заражённые продукты. Причём они могут сами содержать вибрионы холеры или бактерии попадают на продукты в процессе обработки, когда заражённый человек, скажем, чихнул на продукт во время активного бактериовыделительства.

Какие есть способы проникновения бактерий в организм человека при холере? - только через рот. Установлено, что многие животные способны накапливать возбудителя холеры и распространять его при употреблении их в пищу. К примеру, временным резервуаром инфекции могут служить необработанные устрицы, рыба, креветки и моллюски, в которых возбудитель иногда сохраняется годами.

Какие есть способы проникновения бактерий в организм человека при холере? - только через рот. Установлено, что многие животные способны накапливать возбудителя холеры и распространять его при употреблении их в пищу. К примеру, временным резервуаром инфекции могут служить необработанные устрицы, рыба, креветки и моллюски, в которых возбудитель иногда сохраняется годами.

Ещё одной причиной заражения холерой или одним из факторов передачи инфекции являются насекомые, на теле которых вибрионы могут находиться после контакта с больным. Поэтому во время развития эпидемий лучше избегать встречи с мухами, тараканами, комарами.

Резервуаром инфекции всегда является больной человек, который может заражать окружающих в течение нескольких недель после перенесённого заболевания. Не последнюю роль в распространении холеры играют и люди с лёгкими, хроническими формами заболевания в период обострения и бактерионосители.

Что происходит в организме человека в момент заражения холерой

Холера - это циклическая острая инфекция, которая может не развиться, если человек абсолютно здоров, а количество возбудителя, попавшего в организм очень мало. Это происходит потому что одним из значимых барьеров на пути проникновения инфекции является кислотная среда желудка. Бактерии не дружат с кислой средой, они быстро теряют свои патогенные свойства в желудочном содержимом.

Но, дойдя до тонкого кишечника, ситуация резко меняется, ведь здесь уже щелочная среда, в которой вибрионы чувствуют себя весьма комфортно. Часть бактерий разрушается по пути с выделением эндотоксина. Часть из них доходит до кишечника. С помощью специальных образований - фимбрий (небольшие нитчатые отростки) они прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и остаются здесь надолго.

Но, дойдя до тонкого кишечника, ситуация резко меняется, ведь здесь уже щелочная среда, в которой вибрионы чувствуют себя весьма комфортно. Часть бактерий разрушается по пути с выделением эндотоксина. Часть из них доходит до кишечника. С помощью специальных образований - фимбрий (небольшие нитчатые отростки) они прикрепляются к стенкам тонкого кишечника и остаются здесь надолго.

Патогенез холеры связан напрямую с действием экзотоксина, который через специальные активные зоны клеток тонкого кишечника проникает в энтероциты. Этот разрушающий фактор приводит к нарушению баланса работы ферментных систем. Поэтому в кишечник начинает выделяться большое количество жидкости и электролитов, к которым относится калий, хлор, натрий и другие необходимые организму элементы.

В результате такого действия экзотоксина происходит резкая потеря жидкости, ведь вся она устремляется наружу.

Степени обезвоживания организма при холере

Многократная рвота и понос - важные прогностические признаки холеры, благодаря которым можно определиться тяжесть течения инфекции и не только. По количеству потери жидкости организмом за сутки можно сделать прогноз относительно последствий заболевания.

Сколько бывает степеней обезвоживания (дегидратации) при холере? Всего их 4, но есть незначительные различия между детьми и взрослыми.

Сколько бывает степеней обезвоживания (дегидратации) при холере? Всего их 4, но есть незначительные различия между детьми и взрослыми.

- I степень характеризуется потерей жидкости у взрослых от 1 до 3%, у детей около 2%.

- II степень - от 4 до 6%, у детей до 5%.

- III степень - общее количество потерянной жидкости не превышает 9%, для малышей верхняя граница - 8%.

- IV степень - критическая, когда человека теряет влагу в объёме 10% и более общей массы тела, у деток эта степень выставляется, если произошла потеря от 8%.

Симптомы холеры

Проявления заболевания практически ничем не отличаются при заражении классическим вибрионом и вибрионом Эль-Тор. Инкубационный период холеры в среднем длится 48 часов, максимально составляет 5 дней, а при молниеносном течении заболевания не превышает несколько часов.

Обычно различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степени проявления инфекции.

Классический вариант заболевания - это среднетяжелое течение. Симптомы холеры при этом выглядят следующим образом.

Классический вариант заболевания - это среднетяжелое течение. Симптомы холеры при этом выглядят следующим образом.

Во время осмотра больного человека доктор отмечает учащение пульса, снижение артериального давления, сухость языка и кожи. Иногда кожа приобретает синеватый оттенок (цианотичная).

В идеальных условиях понос длится от нескольких часов до 1–2 дней, а частота стула зависит от степени тяжести заболевания.

Лёгкая степень холеры

Это одно из самых благоприятных течений болезни.

Признаками лёгкого течения холеры являются:

- понос не более 10 раз в течение дня;

- сухость во рту, слабость и жажда;

- рвоты может не быть или редкая;

- дегидратация первой степени;

- все симптомы проходят в течение двух дней.

Холера в этом случае заканчивается полным выздоровлением без каких-либо осложнений.

Инфекция средней степени тяжести

Если в первом случае больные нередко даже не обращаются к врачу, то средняя степень течения холеры потребует медицинской помощи.

Для средней степени течения болезни характерно:

Для средней степени течения болезни характерно:

- быстрое начало;

- частый стул, бывает до 20 раз в сутки, который постепенно приобретает вид рисового отвара;

- несмотря на понос боль в животе может не беспокоить человека, но наблюдаются тенезмы или ложные позывы в туалет;

- частая рвота, которой не предшествует тошнота, как в случае с другими инфекционными заболеваниями;

- жажда, судороги и выраженная общая слабость;

- вторая степень обезвоженности организма.

Тяжёлое течение холеры

Один из самых опасных течений заболевания - это тяжёлая степень. Стул при таком виде холеры превышает 20 раз в сутки. Отмечается резкое ухудшение состояния, выраженная потеря жидкости, при которой наблюдается сухость кожи, появляется одышка, цианотичность кожи, снижение количества выделяемой мочи за сутки (олигурия) до полного её отсутствия (анурия). Дегидратация соответствует 3 степени болезни.

При прогрессировании холеры характерен типичный внешний вид больного человека:

При прогрессировании холеры характерен типичный внешний вид больного человека:

- глаза запавшие, усиливается сухость слизистых оболочек и кожи;

- кожа на кистях сморщивается - «руки прачки»;

- у человека длительное время сохранено сознание;

- снижается количество выделенной мочи в течение суток, что говорит о начинающихся проблемах с почками;

- проявляются судороги отдельных групп мышц;

- температура тела может быть в нормальных пределах или слегка снижена.

При несвоевременно начатом лечении количество смертельных случаев при данной форме холеры доходит до 60%.

Другие виды холеры

Холера - это острая инфекция с многообразными клиническими проявлениями. Кроме классического течения заболевания, существует ещё несколько форм, о которых нужно знать.

- Так называемая сухая холера. Для неё характерно острое начало без поноса и рвоты. Опасность заболевания в том, что практически на глазах развивается обезвоживание и шок. Характерна для ослабленных больных, у которых уже были какие-либо заболевания до заражения.

- Молниеносная форма холеры протекает в течение нескольких часов либо суток. При данном варианте течения заболевания все вышеперечисленные симптомы протекают быстро, человек «сгорает» прямо на глазах.

Это самые неблагоприятные варианты течения холеры, которые в большинстве случаев заканчиваются смертельным исходом, даже при своевременно начатом лечении.

Особенности развития холеры у детей

Малыши, как и пожилые люди, относятся к особой категории пациентов. У них ещё не совсем развита система иммунитета, поэтому многие инфекции протекают с некоторыми отличиями, а порой намного агрессивнее чем у взрослых.

Холера у детей имеет следующие отличия.

Холера у детей имеет следующие отличия.

- Особенно тяжело инфекция протекает у малышей первых лет жизни.

- Обезвоживание наступает быстрее, но его проявления заметны не сразу. Клинические признаки обезвоживания сразу сложно уловить даже специалисту.

- Нехватка калия приводит к различным судорогам, которые бывают чаще.

- Во время разгара холеры у детей появляются симптомы нарушения работы головного мозга, что проявляется заторможенностью и нарушением сознания.

- Иногда присоединяются вторичные инфекции на фоне основной, поэтому температура тела нередко повышена.

Организм ребёнка тяжелее переносит нехватку жидкости при развитии холеры, поэтому даже при незначительной лёгкой степени обезвоживания требуется экстренная помощь.

Диагностика инфекции

Диагностика холеры начинается с уточнения данных анамнеза, но в большинстве случаев проводится поэтапно.

Осложнения холеры

Своевременно начатое лечение спасло жизни не одному человеку. Но даже качественная помощь в полном объёме не спасёт при определённых условиях. Что может помешать выздоровлению? - это особые формы заболевания.

Возможны следующие осложнения холеры.

- У ослабленных больных людей иногда наблюдаются абсцессы и флегмоны (гнойное расплавление тканей).

- Одним из редких в современных условиях, но вполне возможных осложнений является сепсис или бактериальное заражение крови.

- Дегидратационный шок при холере развивается в случае обезвоживания IV степени. Это состояние характеризуется: диффузным цианозом кожи, когда отдельные участки тела человека приобретают синюшный оттенок (кончик носа, уши, веки); снижением температуры тела до 34 ºC; голос больного становится беззвучным; глаза западают, веки темнеют, что в медицине носит название симптом «тёмных очков»; для больного характерна выраженная отдышка и тахикардия.

- Ухудшение работы головного мозга с развитием комы.

Несмотря на тяжёлое течение прогноз при развитии даже тяжёлой формы холеры может быть благоприятным, если лечение проведено в полном объёме. В случае молниеносных форм наблюдается большое количество смертельных случаев.

Лечение холеры

Терапию нужно начинать незамедлительно. Лечение холеры проводят только в условиях стационара в специально оборудованных изолированных боксах или в помещениях временно приспособленных, что нередко бывает в случае развития эпидемий.

Несомненным плюсом является возможность применения специальной этиотропной терапии, которая направлена непосредственно на уничтожение возбудителя холеры.

внутривенная регидратация

Что назначают при развитии заболевания?

- Проводят регидратацию или восстановление потери жидкости, для чего используют водно-солевые растворы - при лёгкой и средней степени тяжести холеры больным дают их пить; при тяжёлой степени вводят внутривенно.

- На следующем этапе проводят коррекцию водно-минерального состава крови, назначают те же растворы.

- С первых же дней назначают антибактериальные лекарственные средства, курс лечения составляет как минимум 5 дней.

- Во время улучшения состояния врачи не рекомендуют придерживаться определённых диет. Немного корректируются блюда и кратность приёма пищи.

Профилактика

Профилактика холеры проводится непосредственно в очагах инфекции и на территории стран со вспышками заболевания. То есть её можно разделить на экстренную и плановую.

Неспецифическая профилактика холеры

В очаге инфекции проводят противоэпидемические мероприятия при холере.

Кроме этого, проводится санитарно-просветительская работа среди населения о заболевании и первых действиях в случае выявления инфекции. К неспецифической профилактике холеры можно отнести наблюдение за бактерионосителями. Их регулярно приглашают на осмотры в поликлинику для прохождения медосмотров. В случае бактериовыделения - проводят профилактический курс лечения.

Вакцинопрофилактика холеры

Экстренно взрослым людям вводят однократно холероген или анатоксин в дозе 0,8 мл. Инъекция способствует выработке иммунитета в 95% случаев. По эпидемическим показаниям не раньше чем через 3 месяца может быть проведена ревакцинация, что обеспечивает 100% защиту от холеры.

Но в наше время есть более современные виды холерной вакцины - пероральные. Их на данный момент насчитывают 3 вида.

Но в наше время есть более современные виды холерной вакцины - пероральные. Их на данный момент насчитывают 3 вида.

- «Вакцина WC/rBs», состоит из убитых цельных клеток бактерии. Принимается двукратно с перерывом в неделю. Вводят её в любом возрасте, переносится хорошо и обеспечивает защиту в 90% случаев.

- «Модифицированная вакцина WC/rBs», которая применяется во Вьетнаме.

- «Вакцина против холеры CVD 103-HgR» - ослабленная живая защита против инфекции. Вводится однократно.

Прививки от холеры делают в условиях поликлиники, а также самостоятельно можно обратиться в госсанэпидслужбу. В наших регионах такую защиту можно получить в зависимости от показаний бесплатно или по собственному желанию на платной основе, если человек отправляется в страны или районы со вспышкой холеры. Есть один минус такой иммунизации - она защищает всего на несколько месяцев, не более чем на полгода.

Вакцина против холеры переносится неплохо, реакции наблюдаются в виде слабости, недомогания, незначительных мышечных болей. Желательно о защите против холеры подумать заранее, а прививку сделать не позднее чем за 10 дней до отъезда.

Почему холера относится к типу особо опасных? Потому что за несколько часов может унести жизни сотен людей. Ею легко заразиться, ведь возбудитель может находиться не только в больном человеке, но и в окружающей среде. Что может спасти жизнь? Правильная профилактика и своевременное лечение.