Индивидуальные оттискные ложки предназначены для получения функциональных оттисков при протезировании частичными и полными съемными пластиночными протезами.

Для индивидуальных ложек применяют базисные, быстротвердеющие пластмассы, а также полистирол.

Технология индивидуальной ложки зависит от используемого материала:

При применении базисной пластмассы на модели челюсти готовят восковой базис. В последующем модель гипсуется в кювету, а замена воска на пластмассу проводится по общепринятой технологии. Затраты времени при этом методе составляют 2,5-3 ч;

Использование быстротвердеющей пластмассы заключается в несении полимер-мономерной композици непосредственно на покрытую изоляционным лаком гипсовую модель челюсти. Предварительно порция пластмассового теста раскатывается до равномерной толщины. Затем проводится полимеризация в гидрополимеризаторе. Ортопед-стоматолог или его помощник могут самостоятельно сделать индивидуальную ложку. Затраты времени при использовании данного вида пластмасс составляют 40-50 мин;

При применении полистирола гипсовая модель челюсти обтягивается им в термовакуумном аппарате, принцип работы которого заключается в разогреве полимерной пластины с помощью термоэлемента и создании вакуума в рабочей камере прибора помощью встроенного насоса. В качестве примера можно назвать малогабаритный аппарат настольного исполнения Эркоформ RVE (фирма «Эркодент», Германия), в котором, кроме термовакуумного получения индивидуальных оттискных ложек из специальных полимерных пластин (круглые - немецкого производства, квадратные - американского производства), создают лечебно-профилактические каппы (для отбеливания и фторирования твердых тканей зубов), защитные каппы (для спортсменов), а также временные коронки;

В случае использования стандартных светоотверждамых пластин (например, Индивидо люкс и Профибейз производства фирмы «Воко», Ге мания) последние подвергают соответствующей обработке специальных приборах.

Быстротвердеющая пластмасса Карбопласт (Украина) содержит пластификатор дибулфталат. Материал состоит из порошка и жидкости, смешение которых в пропори 3:1 образует тесто, полимерузующееся в течение 6-10 мин.

Дуракрол (фирма «Спс Дентал», Чехия) - двухкомпонентная метакриловая литьевая пластмасса с содержаем минерального наполнителя затвердевающая на основе химической инициации при отсутствии нагревания.

Для индивидуальных ложек фирма «Хереус Кульцер» (Германия) разработала следующие материалы:

Пластмассу Палавит-L;

Палатрэй-LC и Паладиск-LC - готовые к употреблению светоотверждаемые пластинки. Для них используется прибор световой полимеризации пластмасс.

Мегатрэй - светоотверждаемый материал фирмы «Мегадента» (Германия) для индивидуальных оттискных ложек. Это готовый к употреблению, не требующий замешивания материал, выпускаемый в виде пластин, имеющих форму верхнего и нижнего зубных рядов, двух цветов - розового и прозрачного с серо-голубым оттенком.

Кроме того, с указанной целью применяются акриловые пластмассы Трэй специальный (фирма «Кондулор»), Формтпрэй (фирма «Керр», США), Индивидо (фирма «Воко», Германия), МулыпиТрэй (фирма «ЭСПЭ», Германия), Остром (фирма «ДжиСи», Япония) и др.

Выпускаются также стандартные пластиночные заготовки для ложек: АКР-П, Кавекс (Австрия), Тессекс (фирма «Спофа Дентал», Чехия) и др. Однако вследствие неточности и неудобства применения стандартные пластины проигрывают конкуренцию как более современной термовакуумной штамповке ложек из полистирола, так и обоим классическим методам создания индивидуальных ложек.

Граница базиса протеза на верхней челюсти проходит с вестибулярной стороны, обходя уздечки и слизистые тяжи, а сзади, перекрывая верхнечелюстные бугры и слепые отверстия на 1-2мм, проходит по линии “А”. Ложка накладывается на челюсть, проверяется ее фиксация, а затем пациента просят производить различные, функциональные движения.

1 проба: Проглатывание .

В случае опрокидывания ложки обрабатывается задняя поверхность по линии “А”.

2 проба: Широкое открывание рта .

Нарушение фиксации ложки вызвано удлинением ее границ в позадимолярной области снаружи.

3 проба: Всасывание щек .

Границы ложки подрезают в области боковых слизистых тяжей.

4 проба: Вытягивание губ .

Выявляет удлинение границ ложки с вестибулярной стороны в области уздечки.

Припасовка индивидуальной ложки преследует цель создания должных условии для функциональной присасываемости протеза. Критерием в оценке качества данного мероприятия будет фиксация ложки на челюсти при разговоре, ограниченном открывание рта, проглатывание слюны.

Для уточнения границ базиса протеза, а также для формирования объемности краев существуют методики так называемого формирования бортов ложки. Для этого используется термопластическая и эластические массы. В первом случае разогретую в горячей воде массу Вайнштейна в виде валика приклеивают к краям ложки так, чтобы он не удлинял краев ложки, а утолщал их. После этого массу разогревают повторно, вводят в полость рта, накладывают на челюсть и равномерно пальцами рук пригоняют к челюсти, а затем повторно проводят функциональные пробы, соответственно челюсти, на которой манипулируют. После остывания и затвердения массы осторожно выводят ложку из полости рта, ощутив ее легкое присасывание.

Для уточняющего оттиска раньше использовались кристаллизующиеся оттискные материалы (гипс, репин). Для этих же целей в настоящее время используются силиконовые массы пролонгированного действия. Отличие заключается в том, что эти оттискные материалы твердеют при смешивании с катализатором, сохраняя в течение определенного отрезка времени свои пластичные свойства. Масса замешивается в определенной пропорции с отвердителем и наносится на поверхность индивидуальной ложки; в остальном эта методика не имеет отличий от предложенных ранее. Использование для этих целей восковых композиций нецелесообразно из-за низких свойств соединения между пластмассовой ложкой и воском.

Контрольные вопросы по теме занятия:

1. Функциональные оттиски. Классификация.

2. Обоснование выбора слепочных материалов. Их характеристика.

3. Лабораторные этапы изготовления полных съемных пластиночных протезов.

4. Индивидуальная ложка, ее назначение, разновидности индивидуальных ложек.

5. Методики изготовления индивидуальных ложек

Ситуационные задачи:

1. Слизистая оболочка, покрывающая верхнюю челюсть, атрофирована; зона небного шва широкая; места выхода сосудисто-нервных пучков при пальпации безболезненны. Какой оттиск показан?

2. Слизистая оболочка, покрывающая верхнюю и нижнюю челюсти, имеет различную степень податливости. Небный торус, линии выражены. Какой оттиск показан?

3. В чем особенность получения функционального оттиска, если во фронтальном участке “болтающийся гребень”?

Урок № 3

Тема: “Понятие о фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов. Анатомо-физиологический метод определения центрального соотношения челюстей. Понятие о “твердом” базисе”

Цель занятия:Ознакомить студентов с методами фиксации и стабилизации полных съемных протезов. Изучить механизм укрепления протезов на беззубых челюстях; ознакомить студентов с методикой определения центрального соотношения челюстей, разъяснить назначение линий-ориентиров, нанесенных на восковом шаблоне.

Контрольные вопросы для проверки исходных знаний :

1. Анатомические образования, имеющие значение для протезирования.

2. Значение понятия “адгезия”.

3. Определение понятия “оттиск”. Классификация оттисков, назначение.

4. Характеристика функционального оттиска, индивидуальная ложка.

5. Способы изготовления индивидуальной ложки.

6. Что такое окклюзия? Виды окклюзий.

7. Характеристика центральной, передней, боковой окклюзий при ортогнатическом прикусе и интактных зубных рядах (мышечные, суставные и зубные признаки)

8. Что такое высота нижнего отдела лица? Что такое межальвеолярная высота?

9. Прикусной шаблон и его назначение.

Фиксация – это удержание протеза на челюсти в покое.

Стабилизация – это удержание протеза на челюсти во время функции.

Сила фиксации протеза зависит от анатомических условий, имеющихся в полости рта у пациента, типа слизистой оболочки и метода получения оттиска.

Боянов предложил выделять механические, биомеханические, физические, биофизические методы фиксации. Механические методы были предложены в начале прошлого столетия Фошаром и заключались в использовании различных пружин. Биомеханические методы предлагают фиксацию протезов при помощи поднадкостничных и внутрикостных имплантантов, а также хирургическую пластику альвеолярных отростков с целью создания условий для анатомической ретенции. При применении физических методов использовали физические явления как средство укрепления протезов на беззубых челюстях. Этот метод был основан на применении магнитов, разреженного пространства и утяжеления нижнего протеза. Физико-биологический метод фиксации протезов на беззубых челюстях был предложен Канторовичем. Сущность этого метода заключается в оформлении границ протеза с учетом функционального состояния прилегающих к нему подвижных мягких тканей (биологические предпосылки), а также в использовании физических явлении, возникающих в полости рта, в частности явлении адгезии и капиллярности. Данные явления обеспечивают функциональную присасываемость протеза.

Функциональная присасываемость протеза достигается благодаря образованию вокруг ее краев непрерывного кругового клапана в пределах переходной складки. Слизистая оболочка переходной складки за счет своей подвижности способна следовать за сдвигами протеза во время жевания и речи, что сохраняет непрерывность кругового клапана и препятствует проникновению под протез воздуха.

Адгезия – сила, вызывающая склеивание двух веществ и являющаяся результатом межмолекулярного взаимодействия. В случае точного отображения макро- и микрорельефа слизистой на базе протеза создается условие, при котором между двумя конгруэнтными поверхностями, разделенными тонким слоем слюны, возникают силы молекулярного сцепления, способствующие удержанию протеза на челюсти. Качество слюны, величина ее слоя играют важную роль в проявлении адгезии.

В основе прилипаемости протеза также заложено универсальное физическое явление смачиваемости, которое наступает, когда силы молекулярного сцепления меньше, чем те, что имеются между молекулами жидкости и твердого тела. Протез и слизистая оболочка хорошо смачиваются слюной, благодаря чему возникает вогнутый мениск. Сила, с которой он пытается расправиться, направлена кнаружи и действуют подобно отсасывающему насосу, прижимая протез к слизистой оболочке твердого неба.

Функциональная присасываемость основана на разнице атмосферного давления снаружи протеза и под протезом. Для объяснения этого явления было введено понятие клапанной зоны.

Клапанная зона – это зона плотного контакта слизистой переходной складки, линии “А”, дна полости рта с краем протеза, точно повторяющим контуры свода полости рта при всех функциональных движениях нижней челюсти, губ, языка и щек. Для образования кругового клапана протез должен перекрывать клапанную зону на 1-2мм. При этом между протезом и подлежащей слизистой оболочкой будет образовываться минимальное пространство с разряженным воздухом, и протез будет хорошо фиксироваться за счет разницы в атмосферном давлении. В клинике это достигается :

Точностью изготовления длины краев протеза;

Объемностью краев;

Некоторым давлением края протеза на подлежащие ткани.

Условия фиксации протеза на верхней беззубой челюсти более благоприятны, чем на нижней. Протезное ложе верхней челюсти имеет большую площадь, а клапанная зона проходит вблизи органов с относительно небольшой подвижностью. В противоположность этому, на нижней челюсти площадь протезного поля меньше, чем на верхней, что сокращает ширину клапанной зоны. Язык с потерей зубов теряет опору, меняет форму и занимает часть протезного поля, сталкивая протез. При значительной атрофии альвеолярной части точки прикрепления мышц приближаются к зоне замыкающего клапана, что во время движения языка и нижней челюсти приводит к смещению протеза со своего ложа.

Границы клапанной зоны определяются и формируются на индивидуальной оттискной ложке непосредственно во рту больного с учетом топографии и функции, окружающих протезное поле жевательных и мимических мышц. Индивидуальная слепочная ложка изготавливается по челюсти протезируемого и позволяет получить более точное отображение всех анатомических ориентиров, которые очень важны для качественного изготовления протезов для беззубых челюстей.

Существуют два способа изготовления индивидуальной ложки – прямой (метод ЦИТО), при котором врач изготавливает ложку без участия зубного техника, в клинике, непосредственно во рту у пациента из пластинки базисного воска, и непрямой, косвенный (внеротовой или лабораторный), при котором ложка изготавливается по анатомическому слепку, полученному при помощи термопластических, альгинатных и эластических масс и снятому стандартной ложкой для оттисков на модели зубным техником, в два посещения. В этом случае индивидуальная ложка изготавливается из базисных или быстротвердеющих пластмасс.

1. Этапы изготовления индивидуальной ложки из быстротвердеющей пластмассы.

Нанесение изоляционного слоя на гипсовую модель,

Формирование пластмассы,

Раскатывание пластмассы тестообразного состояния, изготовление двух пластинок (базиса + ручки),

Обтягивание модели пластмассовой пластинкой, формирование базиса индивидуальной ложки,

Установление ручки (из пластмассовой пластинки) на базисе индивидуальной ручки в области центральных резцов,

Отверждение пластмассы:

а) в теплой воде,

б) в полиэтиленовом пакете под лампой,

в) на воздухе под изоляционным слоем вазелина.

Обработка, шлифовка поверхности и границ индивидуальной ложки.

2. Этапы изготовления индивидуальной ложки из базисных пластмасс.

Получение модели по анатомическому оттиску,

Очерчивание границ индивидуальной ложки на гипсовой модели,

Моделирование восковой композиции индивидуальной ложки:

а) с приливанием воска по границам модели,

б) со снятием второго слоя восковой пластины (наружного) с модели,

Загипсовка восковой композиции в кювету,

Замена воска на пластмассу,

Обработка, шлифовка границ и поверхности индивидуальной ложки.

При определении центрального соотношения челюстей в случае полного отсутствия зубов необходимо учитывать состояние относительного физиологического покоя жевательной мускулатуры . Его следует рассматривать как начальный и конечный момент любого движения нижней челюсти (предокклюзионное состояние). Жевательная мускулатура при этом находится в состоянии некоторого тонуса (физиологического), причем степень сокращения отдельных мускулов – минимальная, дающая относительный покой (физиологическое равновесие ) всей жевательной мускулатуре.

Состояние относительного физиологического покоя клинически характеризуется свободным смыканием губ при наличии промежутка между зубными рядами – 2-4 мм в среднем. Суставная головка при этом находится у основания ската суставного бугорка.

Расстояние между двумя точками, расположенными в вертикальной плоскости на верхней и нижней челюстях в центральном их соотношении (Subnasale, расположенная у основания перегородки носа, и Cnation – самая выступающая часть подбородка), носит название высоты нижнего отдела лица. При наличии антагонирующих пар зубов при плотном их смыкании в состоянии центральной окклюзии и при максимальном сокращении мускулатуры определяют окклюзионную высоту и высоту нижнего отдела лица в центральной окклюзии, которая уменьшена по сравнению с высотой физиологического покоя на 2-3 мм.

Таким образом, чтобы получить высоту нижнего отдела лица в центральной окклюзии, необходимо от высоты нижнего отдела лица в положении относительного покоя вычесть 2-3 мм.

Кроме того, имеется понятие “межальвеолярная высота”. Им принято обозначать расстояние между краями десен антогонирующих челюстей при наличии зубов и между альвеолярными дугами при потере зубов во фронтальном отделе. Межальвеолярная высота также, как и высота нижнего отдела лица, индивидуальна, различна и устанавливается при центральном смыкании зубных рядов. Межальвеолярная высота и высота нижнего отдела лица взаимозависимы при отсутствии антагонирующих зубов. При наличии антагонирующих зубов возможно увеличение межальвеолярной высоты за счет атрофии альвеолярного отростка и тела челюстей без изменения высоты нижнего отдела лица.

Для определения высоты нижнего отдела лица предложены следующие методы:

1.Анатомический метод.

Этот метод основан на восстановлении правильной конфигурации лица протезируемого. Гизи и Келлер рекомендуют для определения высоты прикуса пользоваться следующими анатомическими признаками, обеспечивающими эстетический оптимум лица: губы не западают, спокойно, без напряжения соприкасаются друг с другом на всем протяжении; носогубные складки ясно выражены, углы рта приподняты; круговая мышца рта свободно функционирует.

Анатомический метод является весьма субъективным, поэтому в клинике в настоящее время используются антропометрический и анатомо-физиологический методы определения высоты нижнего отдела лица.

2.Антропометрический метод .

Этот метод основан на принципе пропорциональности строения человеческого тела и, в частности, отдельных частей лица. Антропометрических методов несколько. Наиболее распространены следующие:

А. Канторовича – деления лица на 3 равные части (1-от границы волосистой части лба до середины линии надбровных дуг до края крыла носа – средняя, или респираторная, треть лица; 3-от крыла носа до нижней части подбородка – нижняя, или дигестивная, треть лица). С возрастом увеличивается верхняя треть лица (отодвигается граница волосистой части лба), уменьшается нижняя треть лица (вследствие потери зубов); относительно неизменной остается только средняя часть лица, измерив которую, легко получить высоту нижнего отдела лица.

Б. Водсворта-Уайта (видоизменение метода Канторовича) – деление лица на две равные части: от средины зрачка до линии смыкания губ и от основания крыла носа до нижней части подбородка.

В. Юпитца – деление лица в крайнем и среднем отношениях циркулем золотого сечения. Цейсинг (1854) указывал, что человеческое тело проявляет в своих отдельных частях пропорции “золотого сечения”. Золотое сечение – это деление в крайнем и среднем отношении. Делить лицо или его часть в крайнем или среднем отношении – значит делить на две неравные части, из которых большая относится к целому так, как меньшая относится к большей. Для практического применения принципа “золотого сечения” Герингером (1893) был изобретен циркуль, указывающий автоматически точку золотого деления и поэтому названный им “золотым циркулем”. Он состоит из двух частей: большого (наружного) и малого (внутреннего) циркулей, расположенных друг к другу в обратном направлении. Точка вращения ножек малого циркуля лежит на линии, соединяющей острия ножек наружного циркуля, и при всех положениях делит эту линию в крайнем и среднем отношениях. Пользуясь данной методикой при определении высоты нижней трети лица у беззубых больных, прикусные валики корректируют до тех пор, пока точка вращения малого циркуля не ляжет на вершину кончика носа, при сохранении наружной ножки циркуля на точке Gnation.

По гипсовой модели делают ложку из воска, в области передних зубов моделируют небольшую (до 1 см) ручку из воска, гипсуют в кювету модель с восковой ложкой, выплавляют воск, замещают его пластмассой, полимеризуют, обрабатывают, но не полируют ложку.

Можно изготовить ложку из самотвердеющих пластмасс (протакрил, карбодент, редонт) методом свободной формовки и полимеризации под давлением в воде комнатной температуры. Заготавливают по описанной ранее методике пластмассовое тесто, которое на полиэтиленовой пластинке раскатывают стеклянной палочкой до толщины 4 мм. Из полученной пластинки шпателем вырезают форму, соответствующую форме верхней или нижней беззубой челюсти. Полученную пластинку помещают на модель с нанесенным изоляционным слоем «Изокола». и формуют.

Отвердение пластмассы сопровождается экзотермической реакцией, которая обусловливает небольшие отхождения пластмассового теста от гипсовой модели по периферийному краю ложки. В этот момент необходимо повторно обжать края ложки. Во избежание деформации ложки полимеризацию рекомендуется проводить в воде комнатной температуры под давлением.

Индивидуальную ложку можно получить из стандартной пластинки АКР-П, которую размягчают в горячей воде и обжимают по модели. В случае преждевременного отвердения несформированный участок пластинки вновь размягчают и повторно обжимают по модели. Излишки пластинки обрезают ножницами по отмеченным границам. Из остатков

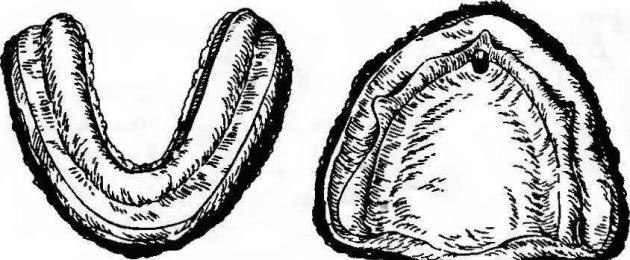

Рис. 181. Индивидуальная слепочная ложка.

а -наружная поверхность; б- внутренняя поверхность; « - момент проверки границ ложки.

Рйс. 182. Функциональные слепки, окантованные воском (сплошная черная линия).

а - слепог с нижней челюсти; б - слепок с верхней челюсти.

пластинки делают ручку при помощи сильно разогретого шпателя. Из пластинки полистирола или оргстекла толщиной до 3 мм можно получить индивидуальную оттискную ложку непосредственно на гипсовой модели в пневматическом прессе с нагревателем (ППС-1) и полимеризаторе суховоздушном (ПС-1).

Индивидуальные оттискные ложки припасовывает врач в полости рта больного, укорачивает края и формирует их термопластичной массой, используя для этой цели функциональные пробы Гербста.

После припасовки ложки врач в зависимости от податливости и подвижности слизистой оболочки протезного ложа снимает функциональный слепок, применяя эластичные материалы (тиодент, сиэласт), твердеющие (дентол, репин, гипс) или термопластичные массы (МСТ-02 и др.).

После получения цельного функционального слепка гипсом его окантовывают. Окантовка необходима для сохранения объемности края протеза, чтобы обеспечить замкнутость клапана во время функции. Окантовка проводится следующим образом. Химическим карандашом, отступя на 2-3 мм от наружного края слепка, отмечают линию, по которой прикрепляют расплавленным воском предварительно заготовленный окантовочный валик из воска 2-3 мм толщиной (рис. 182).

При получении модели след от окантовки будет сохранять наружные границы нейтральной зоны, необходимые для образования клапанной зоны. Окантовка помогает зубному технику уберечь от нарушения границы нейтральной зоны при вскрытии гипсовой модели, отлитой по функциональному слепку, который врач получил с помощью функциональных проб.

Существует несколько методов изготовления индивидуальных ложек, которые со временем претерпевали изменения.

Принципиально материалы и методы для изготовления индивидуальных ложек можно разделить на следующие группы:

Пластмассы холодной полимеризации (наиболее распространенная группа);

Светоотверждаемые материалы (находят все большее применение);

Термопласты;

Комбинированные методики.

Уже в начале XX в. Kantorowicz, Baiters, Brill и др. считали, что существенное значение для функционального

оттиска и его результатов имеет индивидуальная ложка, приготовленная для каждого пациента в отдельности.

В последние годы индивидуальные ложки из воска практически нигде не изготавливают, а делают жесткие ложки. В то время, когда единственным оттискным материалом был гипс, необходимы были индивидуальные ложки, изготовленные по второму слою воска, обжатого на модели. Такая методика изготовления ложек предусматривала наличие пространства для оттискного материала, так как очень тонкий слой гипса мог раскрошиться.

В настоящее время, когда имеется большое количество оттискных материалов и гипс уже не используется для получения функционально-присасывающихся оттисков, ложки изготавливают непосредственно на моделях. При такой методике изготовления ложек место для оттискного материала не предусматривается, так как силиконовые, тиоколовые и цинкоксидгваяколовые массы не крошатся, не рвутся, поэтому толщина оттиска может быть минимальной. В связи с тем, что ложка обжимается непосредственно на модели, правильнее ее называть ложка-базис. При использовании этих масс индивидуальные ложки из воска также неприемлемы, так как они могут деформироваться в полости рта. Кроме того, современные оттискные материалы к воску не прилипают и при выведении оттиска из полости рта могут отставать от восковой ложки. Ложки изготавливают на модели, полученной по анатомическому оттиску из пластмассы «Кар-бопласт-М», выпускаемой промышленностью специально для этой цели, или любой другой пластмассы холодной полимеризации.

После обследования больного, у которого отсутствуют все зубы, приступают к получению анатомических оттисков. Этот этап включает: подбор стандартной ложки, выбор оттискного материала, ус-

Глава 4. Оттиски

Тановку ложки с оттискным материалом на челюсти, оформление краев оттиска, выведение оттиска, оценку оттиска.

С целью получения анатомического оттиска подбирают стандартную металлическую ложку для беззубых челюстей по номеру, соответствующему величине челюсти.

Из оттискных материалов применяют термопластические или альгинатные массы. Нужно отметить, что термопластические массы не дают четкого отображения переходной складки, поэтому их применение нецелесообразно. При незначительной атрофии альвеолярных отростков можно использовать альгинатные оттискиые материалы. Однако при выраженной атрофии, когда необходимо расправить подвижную слизистую оболочку или переместить подъязычные железы, расположившиеся на вершине альвеолярного гребня беззубой нижней челюсти, применение этих масс вызывает определенные трудности. Поэтому используют альгинатные массы более густой консистенции или размешивают их с меньшим количеством воды.

При лечении больных с выраженной атрофией альвеолярных отростков, осложненной «болтающимся гребнем», оттиск должен быть получен без давления и при этом с использованием таких масс, которые не сместили бы и не сдавили гребень. С этой целью возможно применение альгинатных масс более жидкой консистенции.

Перед получением оттиска стандартную ложку (ее края) целесообразно индивидуализировать. Для этого по краю ложки укладывают размягченную и согнутую пополам полоску воска, приклеивают к краю горячим шпателем и, введя ложку в полость рта, обжимают воск по скату альвеолярных отростков. Участки воска, зашедшие на активно-подвижную слизистую оболочку, срезают.

После этого ложку с оттискной массой вводят в полость рта, с умеренной силой прижимают к челюсти и оформляют края активными и пассивными способами (вначале больной производит движение языком и губами, а затем врач пальцами массирует его щеки и губы). После структурирования оттискной массы ложку с оттиском осторожно выводят из полости рта. При оценке оттиска обращают внимание на то, как проснялось пространство за верхнечелюстными буграми, ретромолярное пространство, четко ли отобразились уздечки, нет ли пор и т.д. Химическим карандашом на оттисках отмечают границы будущих индивидуальных ложек и передают в зуботехни-ческую лабораторию для их изготовления, где техник отливает модели.

Затем на модели химическим карандашом очерчивают границы будущей ложки, которые должны доходить до переходной складки слизистой оболочки, модель покрывают изоляционным лаком «Изокол». Размешивают нужное количество пластмассы «Карбопласт-М» и по достижении тестообразной консистенции из нее делают толстую пластинку по форме верхней или нижней челюсти, которую обжимают на модели по очерченным границам. Для этих целей Д.Се-ребровым (2003) предложены специальные штамп и контрштамп, при прессовке в которых пластмассового теста получаются пластины, напоминающие по форме верхнюю и нижнюю челюсти (см. рис. 4.2). А затем они обжимаются по модели. Затем из небольших кусочков пластмассового теста делают ручку, располагая ее перпендикулярно поверхности ложки, а не с наклоном вперед. Такое положение ручки не будет мешать при оформлении краев оттисков. Если на нижней челюсти атрофированный альвеолярный отросток и границы протезного ложа получились узкими, то ручку изготавливают большей ширины - до

Раздел I. Ортопедическое лечение больных при полной утрате зубов Глава 4. Оттиски

|

Рис. 4.2. Штампы и

контрштампы для изготовления индивидуальных ложек.

премоляров. При такой ручке пальцы врача не будут деформировать края оттиска при удержании его на челюсти и ложка не будет прогибаться. В отсутствие карбопласта такие ложки можно изготовить из протакрила, редонта или любого другого материала, например светоотверждаемого.

После затвердения пластмассы (10-15 мин) ложку снимают с модели и обрабатывают фрезами и корундовыми головками, начиная с поднутрений, следя за тем, чтобы края соответствовали границам, очерченным на модели. Толщина края ложки должна быть не менее 2,0 мм. При очень тонком крае ложки трудно добиться достаточной объемности края оттиска (рис. 4.3).

Многие западные фирмы в последние годы выпускают большое количество различных материалов, которые отвер-ждают при помощи света. Как правило, это пластины, по форме напоминающие верхнюю и нижнюю челюсти.

По анатомическому оттиску изготавливается гипсовая модель, на которой рисуется граница будущей индивидуальной ложки-базиса. Берется пластина незаполимеризованной пластмассы и плотно обжимается по модели. Излишки срезаются скальпелем. Из обрезков изготавливается ручка и, если нужно, утолщаются края ложки. Затем модель с обжатой ложкой помещается в специальный светоотверждающий аппарат (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Готовые индивидуальные ложки.

Глава 4. Описки

Рис. 4.4. Аппарат для светоотверждения индивидуальных ложек.

Через несколько минут пластмасса затвердевает и ложка готова. Карборундовой головкой и фрезой пришлифовываются края и делаются выемки для губных уздечек и щечных складок.

4.2.1.1. Припасовка индивидуальной ложки на верхнюю челюсть

Оттискная ложка на верхней челюсти с вестибулярной стороны должна доходить до пассивно-подвижной слизистой оболочки (нейтральная зона), а на небе - перекрывать слепые отверстия на I-2 мм. Затем пациенту предлагают производить различные функциональные движения. При этом ложка не должна смещаться, в противном случае ее укорачивают на следующих участках: глотательное движение - зона I, широкое открывание рта - зона 2, всасывание щек - зона 3, вытягивание губ - зона 4.

4.2.1.2. Припасовка индивидуальной ложки на нижнюю челюсть

В нашей стране широкое распространение получила методика припасовки индивидуальных ложек с использованием так называемых функциональных проб по Гербсту. Хотя Гербст к этой методике никакого отношения не имеет, поскольку являлся хозяином завода по производству стоматологических материалов, в том числе адгезиаля и супрофикса. В России эту методику «по Гербсту» назвали с легкой руки профессора В.Ю.Курляндского, который в 1963 г. опубликовал се в своем учебнике и в журнале «Стоматология» (№3, 1959 г.).

Кроме того, в этой статье были несоответствия, заключавшиеся в том, что все эти пробы необходимо было проводить при широко открытом рте и усиленном движении языка в стороны и вверх, пытаясь достать кончик носа. Ложку необходимо было укорачивать до тех пор, пока она не смещалась с челюсти. При этом протезы на нижней челюсти рекомендовалось изготавливать с расширенными границами. Однако при выполнении данных рекомендаций протез получался со значительно зауженными границами.

На самом деле подобная методика припасовки индивидуальной ложки была описана в 1936 г. Fonet и Tuller.

На основании клинического опыта нам кажется, что выполнять различные манипуляции языком необходимо не очень активно и, кроме того, при полуоткрытом рте, не добиваясь устойчивого положения ложки на челюсти. После этого можно руками оттягивать губы и щеки для определения нахождения уздечек губы и складок щек и, если необходимо, освобождать для них место в ложке.

Методика. При введении индивидуальной ложки в рот больному предлагают производить различные движения языком, губами, глотательные движения

Раздел I. Ортопедическое лечение больных при полной утрате зубов

и т.п. При смещении ложки ее укорачивают в определенных местах.

При глотании смещение оттискной ложки с нижней челюсти происходит в результате сбрасывания ее напрягающимся ротоглоточным кольцом. Во избежание этого ложку необходимо укоротить по задневнутреннему краю в зоне 1, как показано на рисунке 4.5.

При широком открывании рта и вытягивании губ смещение оттискной ложки обусловлено действием щечных и подбородочных мышц. В таких случаях ложку укорачивают по наружному краю, в зоне 2, в зависимости от того, где она сбрасывается, сзади или спереди.

При облизывании верхней губы языком он, перемещаясь вперед, вверх и в стороны, поднимает и натягивает попеременно левую и правую челюстно-подъязычные мышцы. Если ложка в местах прилегания к этим мышцам удлинена, то ее необходимо укоротить в зоне 3. Если при дотрагивании кончиком языка попеременно до левой и правой щеки ложка будет смещаться, то ее края необходимо укоротить в зоне 4 с противоположной стороны. Смещение ложки в этих случаях происходит в результате

напряжения мышцы языка и дна полости рта. Укорочение ложки слева устанавливают при дотрагивании кончиком языка до правой щеки и наоборот.

При попытке достать кончиком языка кончик носа оттискная ложка сместится с челюсти, если она длинна в месте ее прилегания в области прикрепления к челюсти подбородочно-язычных мышц и уздечки языка. В этих случаях ложку необходимо укоротить в зоне 5.

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано в клинической практике для изготовления индивидуальных ложек обеих челюстей при протезировании полными съемными пластиночными протезами. Для верхней челюсти вначале изготавливают пластмассовую пластину - шаблон, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием, формируют небо, для чего пластину подогретого базисного воска подрезают по форме внутреннего края борта подложки и приливают пластину к краю борта подложки разогретым воском, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти, наружный край борта припасованной подложки оклеивают литниковым воском, задний отдел подложки в области бугров верхней челюсти подрезают ножницами и оклеивают подогретым на горелке литниковым воском, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти пациента и борта обрабатываются с помощью функциональных проб, затем переводят подложку в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, и после вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для верхней челюсти. Для нижней челюсти вначале изготавливают пластмассовую пластину - шаблон, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием, припасовывают ее на альвеолярный отросток нижней челюсти пациента, край борта подложки оклеивают литниковым воском и вновь припасовывают на альвеолярный отросток нижней челюсти, при этом проводят функциональные пробы, затем переводят подложку в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают ее на альвеолярный отросток нижней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, и после вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для нижней челюсти. Технический результат - возможность производить точную коррекцию и припасовку подложки непосредственно в полости рта пациента, что ведет к исключению этапов снятия предварительных анатомических слепков, отливки моделей из гипса и изготовления по ним индивидуальных пластмассовых ложек, тем самым сокращается количество посещений и снижается трудоемкость процесса изготовления индивидуальных ложек.

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано в клинической практике для изготовления индивидуальных ложек обеих челюстей при протезировании полными съемными пластиночными протезами.

Известен способ изготовления индивидуальной ложки из воска непосредственно в полости рта с последующим получением из нее рабочего функционального слепка, разработанный в ЦИТО Г.Б.Брахман и З.В.Коппом (В.Ю.Курляндский. Ортопедическая стоматология. - М., Медицина, 1968, с.349.). Однако восковая ложка во рту под действием температуры не выдерживает чрезмерного давления, полученный оттиск является неточным.

Известен способ, рекомендуемый при наличии резких степеней атрофии на нижней челюсти, снятия предварительного слепка индивидуальной восковой ложкой, изготовленной в полости рта, с изготовлением по полученной модели жесткой индивидуальной ложки, с помощью которой снимаются функциональные слепки, затем отливаются рабочие модели, по которым изготавливают восковые базисы с окклюзионными валиками и проводят определение высоты нижнего отдела лица и центрального соотношения челюстей (Дойников А.И., Б.В.Свирин. Получение функционального слепка с беззубой нижней челюсти и конструирование протезов при резких степенях атрофии ее альвеолярной части. Методические рекомендации, М., 1981 г.) Недостатком способа является его значительная трудоемкость.

Известен способ использования специального набора ложек на беззубые челюсти (ложки SR ivotrey, universal & spezial (фирма «Ивоклар»), предназначенные для одновременного снятия ориентировочных слепков с обеих челюстей при закрытом рте («Оттискные материалы в стоматологии» под ред. Т.И.Ибрагимова, Н.А.Цаликовой, с.40-42). Во время снятия слепка проводится регистрация высоты нижнего отдела лица. Однако при этом способе невозможно использовать полученные слепки для снятия функциональных проб.

Известна технология изготовления индивидуальных оттискных ложек с применением светополимеризующихся материалов, например Luxa Tray rosa transparent u blau (KOHLER) individo lux (Voco) («Оттискные материалы в стоматологии» под ред. Т.И.Ибрагимова, Н.А.Цаликовой, с.106). Так как такие ложки изготавливаются по моделям в соответствии с анатомическими слепками, они дороги, очень хрупки и могут острыми краями пластмассы травмировать слизистую оболочку полости рта.

Ближайшим, по мнению авторов, аналогом (прототипом) является способ получения индивидуальных ложек из самотвердеющих пластмасс с помощью восковых компрессионных матриц (Оптимизация методики снятия функциональных слепков с беззубых челюстей. Б.П.Марков, Е.С.Ирошникова, В.Ю.Кабанов / Учебное пособие. - МГМСУ, 2004). Для изготовления матриц на вспомогательных гипсовых моделях отмечаются границы ложек, которые, по мнению авторов, не должны доходить до самых глубоких участков переходной складки на 2-3 мм (с учетом растянутости границ при получении предварительных слепков), нижнечелюстные бугорки должны перекрываться строго по дистальному краю, а челюстно-подъязычная линия не более чем на 1 мм. Компрессионную матрицу на верхнюю челюсть делают из двух слоев базисного воска, на нижнюю - из трех. На внутреннюю поверхность охлажденной в воде матрицы наносят слой самотвердеющей пластмассы, сжимают ее под давлением, границы ложки уточняют с помощью функциональных проб. К недостаткам прототипа относится сложность и трудоемкость технологии. Так как ложка готовится по вспомогательной гипсовой модели, отлитой в анатомическом слепке, снятом с беззубой челюсти стандартной ложкой, то это ведет к оттяжкам слизистой и неточностям передачи анатомических особенностей.

Основой задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа изготовления индивидуальной ложки с использованием пластичного атравматичного материала, имеющего хорошую адгезию как к воску, так и к слепочной массе, и осуществление возможности непосредственного проведения точной коррекции и припасовки в полости рта пациента. Это позволит повысить качество лечения, упростить технологию изготовления индивидуальной ложки и уменьшить число посещений врача пациентом.

Предлагаемый способ изготовления индивидуальной ложки на примере верхней челюсти заключается в следующем. Изготавливают пластмассовую пластину - шаблон для верхней челюсти. По форме шаблона выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием (РЕ-Х/Al/РЕ-Х), имеющей хорошую адгезию как с воском, так и со слепочной массой. На концах подложки делаются разрезы в виде ласточкина хвоста в области бугров альвеолярных отростков верхней челюсти. Для формирования неба пластину подогретого базисного воска подрезают по форме внутреннего края борта подложки и приливают пластину к краю борта подложки разогретым воском. Подложку припасовывают на альвеолярный отросток верхней челюсти, наружный край борта припасованной подложки оклеивают литниковым воском диаметром 2,5-3,0 мм, задний отдел подложки в области бугров верхней челюсти подрезают ножницами и оклеивают подогретым на горелке литниковым воском. Припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти пациента и борта обрабатывают с помощью функциональных проб. Для перевода подложки в индивидуальную ложку внутреннюю поверхность подложки покрывают тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы. Материал подложки обеспечивает хорошую адгезию с силиконовой слепочной массой. Подложку припасовывают на альвеолярный отросток верхней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки. После вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для верхней челюсти.

При изготовлении индивидуальной ложки для нижней челюсти вначале также изготавливают пластмассовую пластину - шаблон для нижней челюсти, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным покрытием, и проводят ее доработку. Припасовывают подложку на альвеолярный отросток нижней челюсти пациента так, чтобы край борта подложки не доходил до переходной складки слизистой оболочки полости рта на 1,5-2,0 мм, обходя естественные уздечки и тяжи. Край борта подложки оклеивают литниковым воском и вновь припасовывают на альвеолярный отросток нижней челюсти, при этом проводят функциональные пробы, при которых борта подложки обрабатываются мимической и жевательной мускулатурой губ и щек. Затем переводят подложку в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки. Далее припасовывают подложку на альвеолярный отросток нижней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, и после вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для нижней челюсти.

Предлагаемый способ изготовления индивидуальной ложки имеет следующие преимущества:

1. Материал подложки пластичен и атравматичен по отношению к слизистой оболочке полости рта.

2. Металлизированный слой подложки позволяет производить точную коррекцию и припасовку подложки непосредственно в полости рта пациента, что ведет к исключению этапов снятия предварительных анатомических слепков, отливки моделей из гипса и изготовления по ним индивидуальных пластмассовых ложек.

3. Материал подложки имеет хорошую адгезию с воском и слепочной массой, что исключает необходимость применения бондинговых систем. Это позволяет одноэтапно изготовить на индивидуальную ложку окклюзионные восковые валики, с помощью которых определяют высоту нижнего отдела лица и фиксируют центральное соотношение челюстей. Поэтому исключается еще один этап (т.е. посещение пациентом стоматолога) - определение высоты нижнего отдела лица и фиксирование центрального соотношения челюстей с помощью восковых базисов с окклюзионными восковыми валиками.

4. После специальной обработки восковых окклюзионных валиков, находящихся на гребнях полученных индивидуальных ложек, по феномену Христенсена, возможно, добавив тонкий коррегирующий слой силиконовой слепочной массы (крем «spidex»), получить точные функциональные слепки одномоментно с верхней и нижней челюстей в период естественных физиологических движений нижней челюсти пациента, что не удавалось до этого сделать при снятии функциональных слепков другими видами индивидуальных ложек.

Предложенные признаки, а именно изготовление пластмассовой пластины - шаблона для верхней челюсти, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным покрытием, формирование неба, для чего пластину подогретого базисного воска подрезают по форме внутреннего края борта подложки и приливают пластину к краю борта подложки разогретым воском, припасовка подложки на альвеолярный отросток верхней челюсти, склеивание литниковым воском наружного края борта припасованной подложки, подрезка заднего отдела подложки в области бугров верхней челюсти и склеивание его литниковым воском, припасовка подложки на альвеолярный отросток верхней челюсти пациента, обработка бортов подложки с помощью функциональных проб, перевод подложки в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, получение индивидуальной ложки для верхней челюсти после вулканизации слепочной массы, а также следующие признаки - изготовление пластмассовой пластины - шаблона для нижней челюсти, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным покрытием, припасовка ее на альвеолярный отросток нижней челюсти пациента, склеивание края борта подложки литниковым воском, припасовка подложки на альвеолярный отросток нижней челюсти с проведением функциональных проб, перевод подложки в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают ее на альвеолярный отросток нижней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, получение после вулканизации слепочной массы индивидуальной ложки для нижней челюсти, в известных решениях не обнаружены, что позволяет сделать вывод о том, что предложенное решение отвечает критериям «новизна» и «технический уровень».

При изготовлении индивидуальной ложки для нижней челюсти из металлической пластины толщиной 2,7 мм с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием изготовлен желоб в соответствии с пластмассовым шаблоном для нижней челюсти. Язычная сторона отрезка подложки с помощью крампонов выравнивается и в результате из полукруглой делается плоской. Исследуя альвеолярные отростки полости рта, врач определяет их ширину, высоту, отмечает выраженность уздечек и прямо у кресла формирует подложку из вышеописанной металлополимерной заготовки. Места для уздечек и тяжей выпиливаются с помощью наконечника карборундовым диском. Обрезанный край подложки заглаживается карборундовой головкой. Подложка обрабатывается спиртом и припасовывается в полости рта на нижнюю челюсть. При этом подложка с помощью крампонных щипцов легко изгибается по форме альвеолярного отростка пациента. Борта подложки не доходят до переходной складки и дна полости рта на 2-3 мм, если позволяют условия - высота альвеолярного отростка.

Край борта подложки обрабатывается карборундовым камнем или головкой и к нему по всей длине приклеивается восковой жгутик толщиной 2-3 мм. Воск нагревается над газовой горелкой или спиртовкой и подложка вводится в полость рта пациента. При этом больного просят выполнять функциональные движения щек и языка по методике МГМСУ. В местах, где имеется сильно податливая слизистая оболочка альвеолярного отростка и болтающаяся слизистая оболочка, в этих проекциях подложка перфорируется с помощью твердосплавного цилиндрического бора № 3.

В припасованную индивидуальную подложку закладывается базисная мягкая силиконовая слепочная масса (оптасил, спидекс). Масса укладывается тонким, ровным слоем по внутренней поверхности подложки, вводится в полость рта пациента и располагается на альвеолярном отростке по заданным границам, после чего вновь проводятся функциональные движения губ и щек. После вулканизации слепочной массы полученная готовая ложка выводится из полости рта, при этом на ложке отмечается центр альвеолярного гребня и по этой отметке к ложке приливается восковой окклюзионный валик стандартных размеров

Несколько по-другому изготавливается индивидуальная ложка на верхнюю челюсть. Начальный этап изготовления подложки для верхней челюсти из металлополимера такой же, как для нижней. Отличие в том, что на концах подложки зуботехническими ножницами делаются надрезы длиной 8-10 мм и края загибаются внутрь, воссоздавая форму бугров верхней челюсти, а недостающая часть неба на подложке формируется из восковой пластинки толщиной 3-5 мм. Край борта подложки так же обрабатывается карборундовым камнем, обклеивается жгутиком из воска толщиной 3 мм, разогретая подложка вводится в рот пациента и располагается на верхней челюсти. Пациента просят провести ряд функциональных движений, разработанных по методике МГМСУ для верхней челюсти.

Так же, как и на индивидуальной подложке, припасованной на нижнюю челюсть, на припасованной подложке верхней челюсти в местах податливой и болтающейся слизистой оболочки, а также в области 15 14|24 25 зубов делаются перфорации твердосплавным цилиндрическим бором № 3. На подложку накладывается тонкий слой силиконовой базисной слепочной массы (оптасил, спидекс) и она вводится в полость рта пациента и располагается на верхней челюсти. При этом пациента просят повторить функциональные движения до полной вулканизации слепочной массы. На подложке отмечается центр альвеолярного гребня, делается отверстие в слепочной массе в области 15 14|24 25 зубов и к полученной ложке приливается окклюзионный восковой валик стандартных размеров.

Таким способом подготавливают индивидуальные ложки из металлополимера с функциональными слепками. На ложках подготовлены восковые окклюзионные валики для проведения дальнейших функциональных и фонетических проб и окончательного оформления функциональных слепков.

Индивидуальные ложки с функциональными слепками и окклюзионными восковыми валиками вводят в полость рта и располагают на альвеолярных отростках. На верхнем окклюзионном валике с помощью дуги Сорокина создается протетическая плоскость. По феномену Христенсена обрабатываются артикуляционные поверхности восковых окклюзионных валиков. На верхнем окклюзионном валике делаются бороздки в области 16 15|25 26 зубов.

Дальнейшая методика заключается в следующем: ложки с окклюзионными валиками выводятся из полости рта и в ложки закладывается тонкий слой дублирующей силиконовой слепочной массы, ложки вновь вводятся в полость рта пациента и ему предлагается провести ряд функциональных и фонетических проб, что позволяет окончательно сформировать функциональные слепки в полости рта.

Окклюзионный валик на нижней индивидуальной ложке в области с 16| по |26 обрезается по высоте на 1,5-2 мм. На это место накладывается размягченный восковой валик толщиной 2-3 мм и челюсти пациента смыкаются в центральном соотношении. Ложки выводятся из полости рта, охлаждаются и окклюзионные валики разъединяются с помощью шпаделя. Затем ложки вновь вводятся в полости рта и еще раз контролируется центральное соотношение челюстей. На верхнем и нижнем окклюзионных валиках делаются соответствующие разметки. Ложки выводятся из полости рта. По функциональным слепкам, снятым с верхней и нижней челюстей, отливаются из супергипса модели челюстей.

Больная К., возраст 72 года, обратилась с жалобами на плохое пережевывание пищи, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушение дикции. Два с половиной месяца назад ей в поликлинике г.Иваново были припасованы полные съемные пластиночные протезы. Подобными протезами больная пользуется на протяжении 20 лет. К последним протезам не может привыкнуть. Множественные коррекции протезов не приносят облегчения. Может жевать только мягкую пищу, более твердая вызывает болезненность. В последнее время появились боли в эпигастральной области, чувство тяжести, отрыжка после приема пищи. При разговоре у больной наблюдается сглатывание слюны, проскакивают шипящие звуки.

При обследовании полости рта наблюдается средняя равномерная атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти (II степень атрофии по Дойникову А.И.) На нижней челюсти выражен альвеолярный гребень во фронтальном участке (IV степень атрофии по Дойникову А.И.) Слизистая оболочка полости рта и альвеолярных отростков отечна и гиперемирована, особенно в области бугров верхней челюсти и в ретромолярных областях альвеолярного отростка нижней челюсти. При обследовании полости рта с припасованными протезами при внешнем осмотре отмечается небольшое снижение нижней трети лица. На окклюзионных поверхностях зубных рядов при проверке плотности контактов с помощью карт Бауша в области  отмечались одиночные контакты, не было плотности соприкосновения фиссурно-бугорковых контактов. При пальпаторном обследовании наблюдалось балансирование протеза на альвеолярном отростке нижней челюсти, небольшое балансирование имелось у протеза, припасованного на верхнюю челюсть.

отмечались одиночные контакты, не было плотности соприкосновения фиссурно-бугорковых контактов. При пальпаторном обследовании наблюдалось балансирование протеза на альвеолярном отростке нижней челюсти, небольшое балансирование имелось у протеза, припасованного на верхнюю челюсть.

Больной было предложено изготовить новые протезы по вышеописанной альтернативной методике, предварительно пролечив слизистую оболочку полости рта. После выполнения рекомендаций больная пришла на прием и в первое посещение по форме альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей были изготовлены шаблоны из полихлорвиниловой пластмассы толщиной 0,8 мм. По ним из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием (материала ПВХ) были изготовлены подложки на верхнюю и нижнюю челюсти. В полости рта пациентки они были припасованы на альвеолярные отростки и с помощью силиконовой слепочной массы крем «spidex» были переведены в индивидуальные ложки. Затем к ложкам были прилиты окклюзионные восковые валики, с помощью которых определили высоту нижней трети лица (предварительно определив протетическую плоскость). Окклюзионную поверхность валиков обработали по феномену Христенсена и с помощью силиконовой слепочной массы крем «spidex» сняли одномоментно функциональные слепки в момент физиологических движений нижней челюсти при сомкнутом положении челюстей.

Затем у больной было зарегистрировано центральное соотношение челюстей и работа передана в зуботехническую лабораторию. По слепкам из супергипса были изготовлены модели, которые были установлены в усредненном положении межрамного пространства артикулятора шарнирно-эллипсного типа, и припасованы к рамам артикулятора. С помощью специального приспособления на восковой базис модели верхней челюсти была сделана постановка искусственных зубов. Постановка зубов на восковой базис модели нижней челюсти была сделана по окклюзионной поверхности зубного ряда, находящегося на восковом базисе модели нижней челюсти.

Во второе посещение у пациентки проводилась проверка конструкции протезов: проверяли высоту нижнего отдела лица, плотность смыкания зубных рядов, цвет и форму искусственных зубов, а затем восковые базисы с искусственными зубами были переданы в лабораторию для замены воска на пластмассу.

В третье посещение больной были припасованы полные съемные пластиночные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. Была сделана проверка плотности контакта окклюзионных поверхностей зубных рядов с помощью карт Бауша. Сделана проверка скольжения окклюзионных поверхностей зубных рядов при сагиттальных и трансверсальных движениях нижней челюсти. Определились два суперконтакта, которые были убраны с помощью шаровидного бора.

Через неделю проведена повторная коррекция протезов. Небольшой намин имелся в ретромолярной области альвеолярного отростка нижней челюсти с язычной стороны справа, коррекцию проводили карборундовой головкой. После этого коррекций протезов не проводилось. Дикция наладилась, при хорошем пережевывании пищи исчезли боли в эпигастрии.

Способ изготовления индивидуальных ложек для верхней и нижней челюстей, отличающийся тем, что для верхней челюсти вначале изготавливают пластмассовую пластину - шаблон, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием, формируют небо, для чего пластину подогретого базисного воска подрезают по форме внутреннего края борта подложки и приливают пластину к краю борта подложки разогретым воском, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти, наружный край борта припасованной подложки оклеивают литниковым воском, задний отдел подложки в области бугров верхней челюсти подрезают ножницами и оклеивают подогретым на горелке литниковым воском, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти пациента и борта обрабатываются с помощью функциональных проб, затем переводят подложку в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают подложку на альвеолярный отросток верхней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, и после вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для верхней челюсти; для нижней челюсти вначале изготавливают пластмассовую пластину - шаблон, по форме которой выгибают подложку из металлической пластины с поливинилхлоридным двухсторонним покрытием, припасовывают ее на альвеолярный отросток нижней челюсти пациента, край борта подложки оклеивают литниковым воском и вновь припасовывают на альвеолярный отросток нижней челюсти, при этом проводят функциональные пробы, затем переводят подложку в индивидуальную ложку, для чего тонким слоем базовой силиконовой слепочной массы покрывают внутреннюю поверхность подложки, припасовывают ее на альвеолярный отросток нижней челюсти и проводят функциональные пробы для обработки силиконовой массы у края бортов подложки, и после вулканизации слепочной массы получают индивидуальную ложку для нижней челюсти.

Похожие патенты:

Изобретение относится к ортопедической стоматологии и может быть применимо для определения центрального соотношения челюстей у больных с тремором жевательных мышц при нефиксированном прикусе.

Изобретение относится к медицине, а именно стоматологии, и может быть использовано для диагностики эстетических нарушений зубных рядов и при планировании лечения. .

Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии, и может быть использовано для получения функциональных оттисков при протезировании беззубых челюстей, особенно при неблагоприятных топографоанатомических условиях протезного ложа.

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии и ортодонтии, и предназначено для диагностики зубочелюстной системы в степени, необходимой и достаточной для проведения лечения с наглядным представлением прогнозируемых результатов. Изготавливают физические модели верхнего и нижнего зубных рядов. Изготавливают окклюзионно-реперный шаблон в виде двойного ортопедического оттиска с прикрепленным реперным параллелепипедом. Получают оптический слепок черепно-лицевой области головы при нахождении зубных рядов в сомкнутом положении привычной окклюзии. Получают аналогичный слепок с размещенным во рту окклюзионно-реперным шаблоном. Получают правильно сопоставленные 3D-модели верхнего зубного ряда и нижнего зубного ряда, шаблона и обоих слепков. На основе перечисленных пяти 3D-моделей получают промежуточную комплексную модель с последующим удалением из нее модели шаблона и модели черепно-лицевой области головы с шаблоном во рту. Получают окончательную 3D-модель «голова-зубные ряды». Способ позволяет обеспечить диагностику зубочелюстной системы в степени, необходимой и достаточной для проведения лечения с наглядным представлением прогнозируемых результатов за счет получения точной 3D-модели головы с корректно расположенными в ней зубными рядами. 2. з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для диагностики эстетических нарушений краевого пародонта и зубных рядов. Производят измерение параметров биологической зоны исследуемой области по методу Kois в значимых зонах и фиксируются в формализованную карту. Цифровую фотосъемку краевого пародонта производят в различных проекциях, предварительно нанеся тонким контрастным маркером на слизистую оболочку две координатные точки на известном расстоянии. Используя программу Autodesk 123DCatch, генерируют фотографии на ресурс корпорации Autodesk. После просчета модели и высылки сервером трехмерной модели краевого пародонта в программе Autodesk 3dsMAX наносят разметку параметров биологической зоны индивидуума. При этом учитывают искажение изображения, измеряя расстояние между нанесенными координатными точками. Руководствуясь принципами существования биологической ширины, эстетическими требованиями пациента, создают варианты дизайн-проектов краевого пародонта путем редактирования трехмерной модели. Способ позволяет производить качественное планирование эстетической реабилитации пациента. Простота использования способа, минимум экономических затрат и инвазивных манипуляций, максимум информации об эстетическом статусе пациента позволяют широко использовать изобретение в повседневной клинической практике врача-стоматолога.6 ил.

Группа изобретений относится к медицине, а именно к ортопедической стоматологии, и предназначена как для одновременного снятия оттисков с зубных рядов верхней и нижней челюстей, так и отдельно верхней, нижней челюстей и их частей. Устройство для получения слепков зубов содержит вакуумный насос с редуктором и вакуумный шланг. Слепочным материалом является эластичный формообразующий элемент подковообразной формы, наполненный сыпучим материалом - тальком, включающий горловину и кольцеобразное уплотнение и вставленный в горловину корпус в сборе. Корпус в сборе состоит непосредственно из корпуса с кольцевым пазом, фильтрующего элемента, обратного клапана для предотвращения разгерметизации, седла для посадки обратного клапана при создании вакуума, внутреннее отверстие которого выполнено в форме воронки с закругленными стенками и заглушки для исключения выпадения обратного клапана из корпуса. При этом кольцеобразное уплотнение горловины эластичного формообразующего элемента входит в кольцевой паз корпуса. На корпус установлен вакуумный шланг, соединенный с вакуумным насосом с редуктором. Способ получения оттисков зубов заключается в том, что в процессе получения слепков зубов создают первичный вакуум в эластичном формообразующем элементе, производят коррекцию наружной и внутренней поверхностей слепков, а для получения окончательного слепка создают вторичный вакуум. Для получения окклюзионных поверхностей слепок верхней и нижней челюсти получают одновременно. Для получения повторного слепка зубов производят снятие вакуума путем перемещения обратного клапана с седла корпуса. Для получения слепков зубов с верхней или нижней челюстей используют слепочную ложку, в передней части которой выполнена лунка для размещения корпуса в сборе с фильтрующим элементом и части горловины эластичного формообразующего элемента. Способ обеспечивает за счет использования устройства, позволяющего корректировать оттиск в процессе снятия слепка, точное получение оттиска ротовой полости и устранение проблемы «рвотного рефлекса» у пожилых людей и детей. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедической стоматологии, и может быть использовано в клинической практике для изготовления индивидуальных ложек обеих челюстей при протезировании полными съемными пластиночными протезами