Духовным и нравственным стержнем кабардинского народа является адыгская ментальность, вобравшая в себя ценности, традиции, психический склад, мировосприятие, образ жизни и образ мысли. Все это получило воплощение в принципах адыгагъэ - адыгства. Эти принципы базируются на понятиях "человечность", "мужество", "честь", "разум", "почтительность". Именно благодаря этим качествам адыги снискали себе славу "рыцарей Кавказа".

Ярче всего ментальность проявляется в языке, что нашло отражение в пословицах "Дунейр шэрхъщ" (Мир - это колесо), "Псым фiэiэфiыр - нэм фiэдахэщ" (Что сладко для души, то красиво для глаз), "ЛIыгъэм ипэ акъыл" (Перед мужеством - разум).

Мужество, честь, достоинство всегда были важнейшими составляющими адыгского национального характера. Как свидетельствуют источники ХIХ века в бою "черкес выказывал удивительную храбрость и необыкновенные подвиги самопожертвования".

"Ажалитi щыщымыiэкiэ, а зэ лiэгъуэм лiыгъэ хэлъхьэ"- "Когда двум смертям не бывать, то в одну все мужество вложи".

"Хейм и лъыр хамэм ещiэж"- "За кровь честных и чужие мстят".

"Нэмыс зыдэщымыiэм насыпи щыiэкъым" - "Где нет чести, там нет и счастья"

Мужеству как категории нравственной, моральной, самое большое внимание. Оно как добро, у него высокая нравственность. У мужества, как и у добра, много граней - это и защита отечества, слабых, беззащитных, и почтительное отношение к женщине и старикам, и спокойная выдержка, и умение сдержать слово. И, конечно, любовь к независимости, и национальное достоинство. В понятие мужества, входят все добрые человеческие дела, одним словом, добро.

Когда говорят, адыгагьэ зыхэлъ, имеют в виду человека, который дорожит честью, обладает благородством, мужеством и живет по совести. Категория совесть - "напэ", отражена в таких пословицах, как: "Напэ зимыiэм дзажэпкъ иiэщ" - "У кого совести нет, у того (одни) ребра есть".

Много пословиц, посвящено категории акъыл - разум. "Акъэл зиiэм шыiэ иiэщ" - у кого разум, у того и выдержка", "Акъылым и анэр гупсысэщ" - "Обдумывание - это разума мать", "Щхьэм имылъмэ лъакъуэм имыгъуащ" - " В голове пусто - и ногам горе".

Большое значение придается у кабардинцев и балкарцев своей семье и воспитанию детей. Не умеющих воспитывать жизнь в итоге наказывала. "Iэщ уед упiым-уи iупер дагъэ кьищiынщ, цiыху уэд упiым-уи iупэм къеуэжынщ" - "Вскормишь худую скотину - будут губы в масле, вскормишь плохого человека - получишь по губам".

Кабардинцы и балкарцы придают особое значение воспитанию в подрастающем поколении нравственных качеств и соответствующих им правил поведения. Об этом говорит пословица: " Акъыл уасэншэщи, гьэсыныгъэ гъунэншэщ"- "Ум не имеет цены, а воспитание предела".

Особенное внимание уделяется уважению и почитанию старших. Почитание младшими старших - нравственное предписание, уходящее своими корнями в жизненную практику уже самых древнейших обществ. Но уважать можно по разному. Одно дело поздороваться первым или уступить место в автобусе, другое - неизменно выказывать подчеркнутые знаки уважения.

Русские классики XIX века в своих произведениях обратили внимание людей на особенности национального характера горцев: мудрость и стремление к добрососедским отношениям, стремление к свободе, чувство собственного достоинства, гостеприимство, побратимство, трудолюбие, выносливость.

Адыгские адаты, сведенные в первой половине ХIХ в. А.А. Кучеровым, определяют гостеприимство, как "первейшую добродетель".

Гостеприимство было не просто нравственным долгом, а священным издревле освященным религией долгом. Об этом прямо говорит адыгская пословица "Хъэщiэр тхъэм и лiыкiуэщ" - "Гость - божий посланник", еще определеннее выражена та же идея в балкарской пословице "Къонакъ Тейрини атындан келсе, Адам анга къуллукъ этерге керекди" - " Раз гость приходит от имени Тейри, человек обязан ему служить". В прежние времена, как только гость спешивался, он в знак того, что полностью переходит под защиту хозяина, отдавал ему свое оружие. Это гостеприимство распространялось даже на кровного врага хозяина, который должен был защищать гостя от внешнего нападения (Законы гостеприимства ставились выше законов кровной мести). Того, кто предал бы гостя, постигло бы всеобщее презрение. Понятно, что при этих обстоятельствах родилась поговорка: "Адыгэм и хьэщiэ быдапiэ исщ" - "Гость адыга в крепости сидит".

Хан Гирей указывал на распространение у адыгов представления, будто, принимая гостей, они "делают угодное Творцу". В этом свете делаются более понятными и такие балкарские проклятия, как "Юйюнг къонакъ кирмеген юй болсун" - "Чтоб в твой дом никогда не ступала нога гостя".

Уважение к труду и бережливости нашло отражение в таких поговорках:

"Гугъуехьыр шэчыгъуафiэщ" - "Труд нетрудно нести".

"Гугъууехьу къэбгъуэтар iэфiщ" - "Что далось с трудом, то и вкусно потом"".

"Емыш пшэрыхъщ" - "Кто трудиться, тот к себе жир носит"

"Зумыхьэри уимыiэри зэхуэдэщ" - "Не беречь и не иметь - одно и то же"

"Зыщыбгъэтiыль къыщощтэж" - "Где сбережешь, там и возьмешь".

Очень ценится настоящая дружба:

"Зэгурыiуэр щынафэм щiегъанэри, зыгурымыiуэр гууфэми щiиуфэркъым" - "Кто дружен, тех и ягнячья шкура припрячет, а кто в ссоре, тех и воловья не покроет"

"Къуажэ ив нэхърэ, къуажэ и ныбжьэгъу" - "Чем с села по быку, лучше в каждом селе по кунаку"

"Ныбжьэгъу iыгъыныр ху жылэ хъумэным хуэдэщ" - "Друга иметь все равно, что просяные зерна сберечь".

КАБАРДИНЦЫ (самоназвание - адыгэ), народ группы адыгов, основное население Кабардино-Балкарии (Россия). Живут главным образом в её равнинной и предгорной части (составляют большинство населения Чегемского, Урванского, Лескенского, Терского, Зольского, Баксанского районов и города Нальчик). Компактно проживают также в посёлках Ходзь, Блечепсин и Кошехабль, Кошехабльского и посёлке Уляп Красногвардейского районов Адыгеи; после постройки крепости Моздок (1763) - в Моздоке и Моздокском районе Северной Осетии (около 8 тысяч человек - 2007, оценка; по переписи 2002 - 2,9 тысяч человек) и прилегающем Курском районе Ставропольского края (около 10 тысяч человек; по переписи 2002 - 6,6 тысяч человек) - моздокские адыги (маздагу адыга). Численность в России 520 тысяч человек, в том числе в Кабардино-Балкарии 498,7 тысяч человек (2002, перепись). Живут также в Турции, Сирии, Иордании (называются там «адыгами», «черкесами»), в странах Европы, Африки и Америки. Общая численность 580 тысяч человек (2008, оценка). Говорят на кабардино-черкесском языке.

96,8% говорит также по-русски. Верующие - в основном мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба; моздокские кабардинцы - православные.

Восходят к одному из подразделений адыгского населения Центрального Кавказа, отождествляемого с восточной ветвью касогов. Далёкими предками кабардинцев можно считать хебаров, упоминаемых в «Истории» Мовсеса Хоренаци в 5-7 века. По другой версии, их предки переселились в 13-14 века с Западного Кавказа. С 15-16 века кабардинцы («кабардинские черкесы») известны в составе «пятигорских черкесов», доминировавших в горах и степных предгорьях от Лабы (левый приток Кубани) до низовьев Терека.

Традиционная культура, общая с другими адыгскими народами, типична для народов Кавказа (смотри в статье Азия). Основные традиционные занятия - пашенное земледелие и отгонное скотоводство. Разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец (грубошёрстная курдючная порода), коз. Знаменита кабардинская порода лошадей с двумя главными разновидностями - шагди и шолох, приспособленными к различным формам ведения боя. Традиционно как тягловые животные применялись волы. Со 2-й половины 19 века лошадей стали также запрягать в подводы и появилось их разделение на ездовых (уанэш) и тягловых (шыгуш). Перегон скота и его содержание на горных пастбищах регулировались обычным правом с чётким распределением ролей.

Основная сельскохозяйственная культура - просо, с 17-18 веков распространяются также пшеница и кукуруза. До начала 20 века господствовало переложное земледелие. Пахали тяжёлым плугом (пхааша), который был заимствован другими народами Северного Кавказа под названием кабардинского, или черкесского, плуга. Плужная упряжка (вэрэвий) состояла обычно из 8 волов. Малые семьи объединялись в супрягу (дзей). Было развито пчеловодство (мёд и воск были важнейшими статьями черкесского экспорта). Традиционные ремёсла - плетение циновок из камыша, изготовление сукон (широко известны кабардинские бурки), золотошвейное и ювелирное дело, изготовление холодного и огнестрельного оружия (в 17 веке кабардинские оружейники были приглашены в Москву царём Алексеем Михайловичем), резьба по дереву (круглые треножные столики ана, посуда, детали жилища и др.) и камню (надгробия, украшенные родовой тамгой).

Традиционные поселения (куажэ) имели разбросанную планировку и состояли в среднем из 100 дворов. В центре находились площадь для собраний с мечетью и кладбище. В 1865-68 годах русской администрацией было проведено укрупнение кабардинских поселений (куажэзахохус - загон селений в одно место): из 126 посёлков, сохранившихся после Кавказской войны, осталось 44; жители старых поселений образовывали на новом месте кварталы (хабла) с мечетью и кладбищем, получавшие отдельное название; кварталы делились на патронимические участки, ранее обносившиеся стеной. Усадьбу (пщантэ) населяла большая патриархальная семья (унагошхо зэхэс), насчитывавшая со слугами (лагоноут, унаут) до 60 человек. Усадьба включала гостевой двор с кунацкой (хачеш).

Традиционные поселения (куажэ) имели разбросанную планировку и состояли в среднем из 100 дворов. В центре находились площадь для собраний с мечетью и кладбище. В 1865-68 годах русской администрацией было проведено укрупнение кабардинских поселений (куажэзахохус - загон селений в одно место): из 126 посёлков, сохранившихся после Кавказской войны, осталось 44; жители старых поселений образовывали на новом месте кварталы (хабла) с мечетью и кладбищем, получавшие отдельное название; кварталы делились на патронимические участки, ранее обносившиеся стеной. Усадьбу (пщантэ) населяла большая патриархальная семья (унагошхо зэхэс), насчитывавшая со слугами (лагоноут, унаут) до 60 человек. Усадьба включала гостевой двор с кунацкой (хачеш).

Жилище (унэ) турлучное с камышовой крышей и двумя входами: для мужчин (гупэбжа) - со стороны фасада и для женщин (хэгогубжа, шыгогушхагубжа) - с противоположной стороны. В доме (унашхо) жили родители с несовершеннолетними детьми. Для совершеннолетних детей строились отдельные помещения (для сыновей - лагуна, для дочерей - пшашагуна). В конце 19 - начале 20 века получили распространение длинные дома (уначих) с унашхо в центре; помещения для малых семей имели отдельные входы; вдоль дома шёл навес на столбах. Помещение отапливалось очагом с дымарём у входа. За очагом помещалась почётная часть дома (жанта) с хозяйской кроватью (с высокими резными стенками с трёх сторон), устланной коврами или циновками; у очага висел молитвенный коврик (намазлык), заднюю стену занимали полки с парадной посудой и хозяйственной утварью. Ели за маленькими трёхногими столиками, которые в остальное время висели на стене.

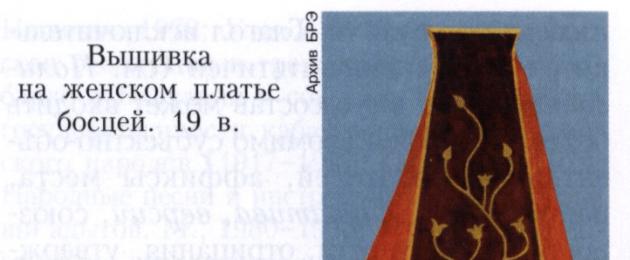

Мужская одежда - штаны, заправленные в войлочные и кожаные ноговицы, бешмет (каптал), черкеска (цей), бурка, папаха (в конце 19 - начале 20 века - конусообразная, с 1930-х годов - расширяющаяся кверху), башлык. Женщины носили шаровары (гуэншэдж) и рубаху (джанэ); тёмно-красный, чёрный или синий кафтанчик (чикгрыб) с серебряными и золотыми украшениями: нагрудниками (чику), наплечниками (даматетл), цепочками (бларипс), бубенцами по бокам (ланыко чику); распашное платье (босцей) с серебряным или золотым поясом (бгырыпх). Для знатной девушки считались красивыми тонкая талия и плоская грудь, поэтому после 10-12 лет носили корсет (коншыба) с деревянными пластинами, который не снимали ни днём, ни ночью (его снимал жених в первую брачную ночь). Молодые женщины носили высокую шапку, украшенную золотом (дышапыа, буквально - золотая шапка); после рождения первого ребёнка голову повязывали тёмным платком (концы пропускали сзади под косами и затем завязывали особым узлом на темени) и сверху - светлой шалью. Традиционная одежда бытовала до середины 20 века, затем сохранялась как праздничная (свадебная), с начала 21 века возрождается как нарядный костюм.

Мужская одежда - штаны, заправленные в войлочные и кожаные ноговицы, бешмет (каптал), черкеска (цей), бурка, папаха (в конце 19 - начале 20 века - конусообразная, с 1930-х годов - расширяющаяся кверху), башлык. Женщины носили шаровары (гуэншэдж) и рубаху (джанэ); тёмно-красный, чёрный или синий кафтанчик (чикгрыб) с серебряными и золотыми украшениями: нагрудниками (чику), наплечниками (даматетл), цепочками (бларипс), бубенцами по бокам (ланыко чику); распашное платье (босцей) с серебряным или золотым поясом (бгырыпх). Для знатной девушки считались красивыми тонкая талия и плоская грудь, поэтому после 10-12 лет носили корсет (коншыба) с деревянными пластинами, который не снимали ни днём, ни ночью (его снимал жених в первую брачную ночь). Молодые женщины носили высокую шапку, украшенную золотом (дышапыа, буквально - золотая шапка); после рождения первого ребёнка голову повязывали тёмным платком (концы пропускали сзади под косами и затем завязывали особым узлом на темени) и сверху - светлой шалью. Традиционная одежда бытовала до середины 20 века, затем сохранялась как праздничная (свадебная), с начала 21 века возрождается как нарядный костюм.

Основная пища - густая каша из проса (паста) или кукурузной муки (мамалыга), лепёшки из кукурузной муки, варёная (часто - цельной тушей бгуэ) или жаренная на вертеле баранина, куриное мясо, сыр, приправы из чеснока, кислого молока и муки. Кабардинцы не едят свинину, грибы, мало употребляют рыбу, зелень, пряности. Праздничный напиток - буза (маххсыма) из просяной муки.

Во главе семьи стоял старший мужчина (унэ тхамада). Никто из членов семьи не мог сесть с ним за один стол, за исключением внуков и правнуков, воспитание и первичная социализация которых (шангаса, гасапатхыда) лежали на тхамаде. Его жена (уна гуаша - «княгиня дома») считается главой женской половины семьи, может более тесно и непринуждённо общаться с детьми и невестками. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с обилием описательных конструкций. Сиблинги обозначаются одним термином с добавлением показателей пола. Семьи объединяются в патрилинейные кланы (лапк) и патронимии (заунакош), владеющие родовыми знаками (тамга). Формальный глава клана - старший в роду мужчина, выделяется также реальный управляющий делами клана (лапк унафаш). Каждый человек должен знать свою родословную до 7-го колена, называя имена 7 предков по отцовской линии снизу вверх (адацибл) или сверху вниз (тлаужибл). Почитают также родственников с материнской стороны (анэш). По матери определялась сословная принадлежность человека. Специально выделяется узкий круг ближайшей родни (лы - плоть, зэл - единая, общая плоть) и свойственников (блага). С конца 20 века проводятся съезды (лапк зауча), издаются газеты отдельных родственных объединений и т.п.

Во главе семьи стоял старший мужчина (унэ тхамада). Никто из членов семьи не мог сесть с ним за один стол, за исключением внуков и правнуков, воспитание и первичная социализация которых (шангаса, гасапатхыда) лежали на тхамаде. Его жена (уна гуаша - «княгиня дома») считается главой женской половины семьи, может более тесно и непринуждённо общаться с детьми и невестками. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с обилием описательных конструкций. Сиблинги обозначаются одним термином с добавлением показателей пола. Семьи объединяются в патрилинейные кланы (лапк) и патронимии (заунакош), владеющие родовыми знаками (тамга). Формальный глава клана - старший в роду мужчина, выделяется также реальный управляющий делами клана (лапк унафаш). Каждый человек должен знать свою родословную до 7-го колена, называя имена 7 предков по отцовской линии снизу вверх (адацибл) или сверху вниз (тлаужибл). Почитают также родственников с материнской стороны (анэш). По матери определялась сословная принадлежность человека. Специально выделяется узкий круг ближайшей родни (лы - плоть, зэл - единая, общая плоть) и свойственников (блага). С конца 20 века проводятся съезды (лапк зауча), издаются газеты отдельных родственных объединений и т.п.

Традиционная идеология кабардинцев основана на этике воинов-уорков (уэркъыгъэ), в центре которой - понятие рыцарской чести (уэркъ напэ). Сохранялись обычаи родовой экзогамии, аталычества, куначества.

Был чрезвычайно развит обряд гостеприимства. Кровная месть часто заменялась выкупом (тлиуаса - плата за кровь) или установлением отношений фиктивного родства: усыновлением убийцы родом убитого или воспитанием родом убийцы ребёнка, похищенного из рода убитого.

Брак осуществлялся через сватовство, похищение или имитацию похищения невесты. Невеста часто жила несколько недель во временном жилище (тешараш) у друзей жениха, после чего её торжественно привозили в дом родителей и устраивали свадьбу (хаготлиго); в течение этого периода жених и невеста избегали встреч с родственниками, друг с другом виделись только ночью тайком под охраной дружки (шаокот). Завершался свадебный цикл вводом невесты в дом жениха и её знакомством с его женской роднёй.

Брак осуществлялся через сватовство, похищение или имитацию похищения невесты. Невеста часто жила несколько недель во временном жилище (тешараш) у друзей жениха, после чего её торжественно привозили в дом родителей и устраивали свадьбу (хаготлиго); в течение этого периода жених и невеста избегали встреч с родственниками, друг с другом виделись только ночью тайком под охраной дружки (шаокот). Завершался свадебный цикл вводом невесты в дом жениха и её знакомством с его женской роднёй.

Сохраняются домусульманские верования и пантеон: бог-творец Тхашхо, божество плодородия Тхагаледж, покровитель охоты Мазитха, молнии - Шибле, покровитель воинов и путешественников Зекутха, кузнецов - Тлепша и др.; элементы христианских культов - Девы Марии, мученика Георгия, Илии-пророка. До 19 века почитался Святой Крест; бытовали обряды вызывания дождя, жертвоприношения.

Устное творчество типично для всех адыгских народов, близко другим народам Северного Кавказа и частично Закавказья (абхазы, грузины). Нартский эпос исполняется речитативом, с инструментальным сопровождением или без него. Для песенного стиля характерно двухголосие: пение солиста на фоне хорового бурдона (ежу). Широко распространена традиция кругового застольного пения. Хороводные (уджи), медленные парные (кафа), быстрые сольные и парные (мэздагу, исламей) танцы сопровождались звучанием инструментального ансамбля, нередко также пением. Танцы устраивались в соответствии со строгим порядком: девушки и парни становились двумя рядами друг против друга, причём у парней был свой распорядитель (щала хатияко), у девушек - распорядительница (пшаша хатияко). По указанию главного руководителя танцев (джагупш, хатияко), стоявшего в центре круга с жезлом в руке, выводили солистов - парня и девушку. На каждом празднике группа пожилых мужчин выбирала «королеву красоты» (пшаша даха).

Лит.: Студенецкая Е. Н. Кабардинцы и черкесы // Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1; Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов (XVIII - первая половина XIX в.). М., 1967; Мамбетов Г. Х. Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1971, Кантария М. В. Из истории хозяйственного быта Кабарды. Тб., 1982 (на грузинском языке); Кажаров В. Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII - первой половине XIX в. Нальчик, 1994; Бгажноков Б. Х. Адыгейская этика. Нальчик, 1999.

История кабардинцев и балкарцев тесно связана с христианством и исламом. Христианская религия оставила глубокий след в культуре этих двух народов, однако кXIX в. ислам вытеснил христианство. Переплетение на различных этапах истории мощных религиозных традиций породило свои особенности, связанные с одновременным почитанием языческих, христианских и мусульманских божеств, при этом последние две религиозные системы, как правило, мифологизировались и приобретали определенные черты языческих культов. Нахождение в одном урочище христианских и мусульманских памятников и совершение здесь же языческих обрядов для многих жителей горной Балкарии и в особенности Кабарды остается нормальным явлением.

До сих пор в ущельях Кабарды можно увидеть сосны, увешанные разноцветными лентами, - знак почитания местными жителями священной природы. В синкретичном сознании кабардинцев сохраняется поклонение «троице»: великому богу Тха, богу души Псатхэ, богу неба Уашхо. Имя бога Тха кабардинские предания связывают с Эльбрусом (Уэщхьэ-махуэ - гора счастья). После проникновения в Кабарду ислама Эльбрус стали считать местом обитания Джина-падишаха, царя духов и властителя птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Перед каждым Новым годом многие кабардинцы считают своей обязанностью совершить своеобразный «хадж» - идти на поклонение к Джину-падишаху. Но так как до вершин Эльбруса добраться невозможно, то паломники обычно направляются к урочищу Татар-туп (татарский холм) на западном берегу Терека, где когда-то были обнаружены изображения Богородицы и Иоанна Крестйтеля. Об удивительной живучести древних народных верований говорит, например, бытование такого обрвда, как «Ханцегуащэ» - вызывание дождя (во время засухи по селу носят лопату, наряженную в женское платье, в каждом доме ее обливают водой и чем-либо од аривают). Синкретичное сознание кабардинского народа хорошо отражается в народном изречении: «Лучше уважать всех богов, чем возносить молитвы одному, а других не помнить. Ведь остальным будет обидно».

Важную роль в жизни кабардинцев играет адыгский кодекс морали и чести «адыгэ-хабзэ», имеющий в основном языческое происхождение. Во многих случаях этот кодекс считается важнее мусульманских обычаев и шариата. В этой системе этических норм важное место занимают традиции почитания старших («власть старшего равна власти Бога»), культ предков, воинская доблесть («из адыгского воина также трудно сделать муллу, как из турецкого муллы - воина»), почитание гостя, культ семьи, а также обряды, связанные с пищей («пища важнее Корана»). В селах древние народные обычаи сохранялись на протяжении всех лет советской власти и заметно усилились в последние годы. Единственным обрядом, в котором в большей степени сильна мусульманская традиция, остаются похороны (хотя и этот обряд в определенной мере дополнен домусульманскими обычаями). Современный исследователь адыгской культуры Баразби Бгажноков отмечает, что адыгская этика вовлекает в сферу своего влияния религиозное сознание и подчиняет его. Это явление актуально для всех периодов исторического развития адыгов-черкесов (кабардинцы - пятигорские черкесы). Адыгэ-хабзэ обладает столь большой социально-бытовой ролью в Кабарде и в других адыгейских регионах, что адыгство было объявлено творением Бога. По мнению Бгажнокова, «в сознании основной массы черкесского населения - это способ бытия в мире, дарованный народу мусульманским Аллахом или языческо-христианским Тха, подобно тому как самим Создателем спускаются народам священные писания. Поэтому считается, что человек, не соблюдающий заповедей адыгства, навлекает на себя гнев самого Бога. Распространены суждения типа: «Когда наши души покинут тело и предстанут перед Аллахом, он спросит с упреком: «Я даровал вам адыгагьэ, чтобы вы жили в соответствии с его законами, почему же вы пренебрегли моим даром?»» Таким образом, адыгская этика сопоставима с непоколебимой национальной религией, которая лояльно и терпимо воспринимает мировые религии - ислам и христианство». (Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999. С. 84).

Кабардинцы, как и большинство кавказских народов, пережили несколько периодов христианизации и исламизации. Процесс проникновения христианства в среду адыгских народов начался в IV в.е и активизировался в VI в., когда адыги подчинились Византийской империи. Официально христианство адыги приняли в VI в. при византийском императоре Юстиниане I через греческие фактории на Средиземноморском побережье. В XIII-XIV вв. в результате монголо-татарского нашествия территория современной Кабардино-Балкарии была опустошена. В конце XIV в. под предводительством князя Инала, которого предание считает родоначальником всех кабардинских князей, кабардинцы начали расселяться по Кубани и Тереку. В XIII-XV вв. на Северном Кавказе появились католические миссионеры.

В середине XVI в. кабардинский князь Темрюк Идаров заключил военный союз с Русским государством. В 1561 г. Иван Грозный женился на дочери Темрюка Гошене, которая

приюта крещение с именем Мария. Впоследствии христианские проповедники сохранялись у кабардинцев вплоть до XVIII в.

Становление ислама осуществлялось поэтапно. Районом древнейшего проникновения ислама на Северный Кавказ считается город Дербент (Южный Дагестан). Арабы делали попытки захватить Дербент еще в VII в., но тогда они не смогли закрепиться в «стране гор». В то же время им удалось оказать определенное влияние на религиозные убеждения местных жителей, которые первыми на Северном Кавказе приняли ислам. В дальнейшем ислам проникал к адыгам из Золотой Орды через Нижнее Поволжье.

XIII - первая половина XVI в. - проникновение ислама на Северо- Западный Кавказ, в том числе в Кабарду. После захвата Турцией Черноморского побережья Грузии и Абхазии в середине XV в. и всего Крыма в 1475 г. походы против народов Северного Кавказа турецкие паши и крымские ханы вели под знаменем ислама. В XVI в. часть кабардинских князей приняла ислам суннитского толка. Из Кабарды ислам (суннизм ханифитского толка) проник в Балкарию, где окончательно утвердился к середине XVIII в. Однако в народе еще были очень сильны языческие верования; соединение их с мусульманской традицией прослеживалось во многих обрядах. Кабардинцы сопротивлялись введению мусульманского законодательства - шариата, сохраняя приверженность местным обычаям - адатам.

В 1711 г. Петр I дал грамоту кабардинскому народу о принятии его в российское подданство. С XVIII в. началось активное заселение Северного Кавказа выходцами из России.

В настоящее время кабардинцы занимают преимущественно низменную часть территории Кабардино-Балкарии, в горной ее части проживают балкары.

На территории Балкарии в горных ущельях Приэльбрусья христианство появилось в VI в. Считается, что его носителями стали не только аланы-асы, но и предки современных балкарцев - тюркоязычные болгары, ставшие основным населением Балкарии. Оно распространялось прежде всего из Византии и со стороны Таманского полуострова, однако большое значение имели также связи Балкарии с христианскими государствами - Грузией, Арменией и Абхазией. Вплоть до нашествия Тамерлана в XIV в. огромное миссионерское значение имела Аланская епархия на Северном Кавказе. Ислам стал проникать в Балкарию с XVI в., но до сере- " дины ХУШ в. среди балкарцев было сильно христианство, которое оказало значительное влияние на язык и обычаи народа. Несмотря на распространявшийся более энергично в XVIII-XIX вв. ислам, даже в начале XX в. в Балкарии оставались христианские селения. Знать в основном принимала мусульманство, а простые крестьяне оставались христианами либо языч- никами. В XIX в. православная церковь пыталась организовать свою мис- л сию среди балкарцев, не принесшую больших успехов. В ХЕХ в. ислам стал

официальной религией в Балкарии (см.: Бабаев С.К. К вопросам истории языка и религии балкарского и карачаевского народов. Нальчик, 2000. С. 147-190). Балкарский ислам не отличался ортодоксальностью - многие мусульманские установления нарушались, например, в пищу употреблялась свинина, исламские обряды перемешивались с народными традициями, связанными с горским этикетом - тауадэтом. В основе тауадэта лежали языческие элементы, похожие на кабардинское язычество (также как и тауадэт во многом напоминает адыгэ-хабзэ).

В 1921 г. постановлением ВЦИК была образована Кабардино-Балкарская автономная область в составе РСФСР. В советский период Ка- бардино-Балкария, как и весь Северный Кавказ, стала ареной борьбы с «религиозными пережитками», «кулацко-мулльскими элементами» и «антисоветским подпольем», в результате чего в 30-е гг. здесь были уничтожены практически все мечети, а духовенство подверглось репрессиям. В 1944 г. балкарское население, обвиненное Сталиным в сотрудничестве с гитлеровцами, было поголовно депортировано в Сибирь и Среднюю Азию, где оно пребывало вплоть до начала хрущевской «оттепели», а республика была переименована в Кабардинскую АССР. Депортация балкарцев оказала сильное влияние на народную религиозность. Тяжелые условия депортации, проживания вдали от родины заставили балкарцев сплотиться вокруг ислама, основной веры народа на тот период. Христианство и язычество были практически потеряны и забыты.

Лица России. «Жить вместе, оставаясь разными»

Мультимедийный проект «Лица России» существует с 2006 года, рассказывая о российской цивилизации, важнейшей особенностью которой является способность жить вместе, оставаясь разными — такой девиз особенно актуален для стран всего постсоветского пространства. С 2006 по 2012 в рамках проекта мы создали 60 документальных фильмов о представителях разных российских этносов. Также создано 2 цикла радиопередач «Музыка и песни народов России» - более 40 передач. В поддержку первых серий фильмов выпущены иллюстрированные альманахи. Сейчас мы - на полпути к созданию уникальной мультимедийной энциклопедии народов нашей страны, снимка, который позволит жителям России самим узнать себя и для потомков оставить в наследство картину того, какими они были.

~~~~~~~~~~~

«Лица России». Кабардинцы. «Млечный путь», 2006

Общие сведения

КАБАРД‘ИНЦЫ, адыге (самоназвание), народ в России (численность 386 тыс. человек), коренное население Кабардино-Балкарии (около 364 тыс. человек). Живут также в Краснодарском и Ставропольском краях и Северной Осетии. Общая численность в пределах бывшего СССР - около 391 тыс. человек. Живут и во многих странах Юго-Восточной Азии, Западной Европы и Северной Америки. Говорят на кабардино-черкесском языке абхазо-адыгской группы северокавказской семьи. Письменность на основе русского алфавита. Верующие - мусульмане-сунниты, моздокские Кабардинцы - в основном христиане-православные.

По данным Переписи населения 2002 года численность кабардинцев, проживающих на территории России, составляет 520 тысяч человек. Численность в России по данным переписи 2010г. - 516 тыс. 826 человек.

Вместе с адыгейцами и черкесами составляют этническую общность адыгов. Предки Кабардинцев, как и других адыгских народов, были аборигенным населением Северного и Северо-Западного Кавказа. Они известны в 1-6 веках как зихи, в 13-19 веках как черкесы. В середине 1-го тысячелетия часть адыгов была оттеснена гуннами за Кубань. В 13-15 веках наблюдалось обратное движение в Центральное Предкавказье, завершившееся образованием Кабарды - самостоятельной политической единицы и формированием кабардинской народности. В 1557 верховный князь Кабарды Темрюк попросил русского царя Ивана IV принять его под свою руку; в 1774 по Кючук-Кайнарджийскому договору с Турцией Кабарда отошла к России.

В 16-18 веках существовала данническая зависимость части соседних осетин, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, абазинов от кабардинских князей. Сохранялись архаичные формы власти: народные собрания, тайные мужские союзы.

В 1921 в составе РСФСР образована Кабардинская АО, с 1922 - объединённая Кабардино-Балкарская АО, в 1936 преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. С 1944 по 1957, когда балкарцы были насильственно депортированы, республика существовала как Кабардинская АССР. В 1957 Кабардино-Балкарская АССР была восстановлена. В январе 1991 Верховный Совет Кабардино-Балкарии принял Декларацию о суверенитете и провозгласил Кабардино-Балкарскую ССР, с марта 1992 Кабардино-Балкарская Республика. Важную роль в национальном движении играет Конгресс кабардинского народа (создан в 1991).

Традиционные занятия - пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство (всемирную известность получила кабардинская порода). Развиты промыслы и ремёсла: мужское - кузнечное, оружейное, ювелирное, женское - сукновальное, войлочное, золотошвейное.

Планировка поселений до середины 19 века кучевая, затем уличная. У князей, дворян и зажиточных крестьян, помимо жилого дома, строился дом (двор) для гостей - кунацкая. Жилище турлучное, прямоугольной формы, с двускатной или четырёхскатной соломенной крышей. Саманные и каменные строения, крыши из железа и черепицы появились во второй половине 19 века.

Традиционный мужской костюм - черкеска с наборным серебряным поясом и кинжалом, папаха, сафьяновые чувяки с ноговицами; верхний - бурка, овчинная шуба, башлык. Традиционная женская одежда - шаровары, туникообразная рубаха, сверху длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса и нагрудники, расшитая золотом шапочка, сафьяновые чувяки.

Традиционная пища - варёная и жареная баранина, говядина, индюшатина, курятина, бульоны из них, кислое молоко, творог. Распространена сушёная и копчёная баранина, из которой делается шашлык. К мясным блюдам подаётся паста (круто сваренная пшённая каша). Напиток - махсыма изготовляется из пшённой муки с солодом.

По крайней мере до 19 века преобладала большая семья. Затем получила распространение малая семья, но её жизненный уклад остался патриархальным. Власть отца семейства, подчинение младших старшим и женщин мужчинам нашли отражение в этикете, в том числе избегании между супругами, родителями и детьми, каждым из супругов и старшими родственниками другого. Существовала соседско-общинная и фамильно-патронимическая организация с фамильной экзогамией, соседской и родственной взаимопомощью. Кровная месть уже к 19 веку была в основном вытеснена композициями. В высших сословиях было широко распространено аталычество. Высоко ценилось гостеприимство, имевшее ритуализованный, даже сакрализованный характер, а также куначество.

Современный быт всё более урбанизируется, но в нём удерживается много традиционных черт. Сохраняются пищевые предпочтения и многие национальные блюда. В основном сохраняются правила этикета, особенно в отношениях между старшими и младшими, мужчинами и женщинами, в застолье.

Большое внимание уделялось адыгэ хабзэ - совокупности норм обычного права, нравственных предписаний и правил этикета. Многие элементы адыгэ хабзэ наряду с такими хорошо приспособленными к военному быту элементами материальной культуры, как мужская одежда, приёмы седловки, джигитовки и т.п., широко распространились среди соседних народов.

В духовной культуре начиная с 15 века возрастало влияние ислама, который всё более вытеснял языческие и христианские верования. Традиционные игры и зрелища имели военизированный характер: стрельба по неподвижным и подвижным мишеням, стрельба на скаку, борьба наездников за баранью шкуру, бой конных и вооружённых палками пеших. Богат фольклор: нартский эпос, историко-героические песни и др. Традиционные изобразительные мотивы - стилизованные элементы животного и растительного мира, характерны рогообразные завитки.

У Кабардинцев, как и у других адыгейских народов, сильно стремление к этническому самоутверждению и культурному возрождению. Создано общество "Хаса" ("Народное собрание"). Установлены связи с одноимёнными обществами черкесов и адыгейцев. Учреждена Всемирная черкесская ассоциация. Заметна тяга к восстановлению исламского мировоззрения и культа, бытовых предписаний ислама.

Б.Х. Бгажноков, Я.С. Смирнова

ОчеркиУважение превыше всего

У кабардинцев считается невежливым беспокоить пожилых людей и старцев своими просьбами, отвлекая их от высоких и вечных дум. По нормам кабардинского этикета не принято окликать старшего, поэтому и нет никакой речевой формулы, которая бы служила этим целям.Для обращения к молодым людям употребляются устоявшиеся фразы, которые в переводе звучат, как «мой мальчик», «моя девочка», «моя красавица». Встречается еще форма «хороший парень» — что-то вроде синонима русского выражения «добрый молодец». Обращаясь к пожилым людям (чужим, неродным, незнакомым), кабардинцы могут сказать: «Ди анэ» — «Наша мать», «Ди адэ» — «Наш отец». Внуки обращаются к бабушкам и дедушкам «Нанэ», «Дадэ». Есть и более вежливые формы: «Си нанэ дахэ», «Си нанэ дыщэ», «Си нанэ гупсэ» («Моя нана красивая», «Моя золотая нана», «Моя нана, которая является душой моего сердца»). Такую нежность в обращении к людям любого возраста этикет предусматривает в целях воспитания культуры, доброжелательного и уважительного отношения к людям.В кабардинском языке отсутствуют такие обычные для русских формулы прощания, как «До свидания!», «До встречи!», «До завтра!», «Прощай!». В аналогичных случаях кабардинцы говорят: «Даст бог, еще встретимся, увидимся». Кабардинцы говорят на кабардино-черкесском языке, который относится к абхазско-адыгской группе иберийско-кавказских языков. Имеется четыре основных диалекта этого языка: Большой Кабарды, моздокский, бесленеевский и кубанский. Письменность на кабардино-черкесском языке создана после 1917 года, первоначально на базе латинского алфавита, а с 1936 — на основе русской кириллицы. В языке кабардинцев обилие согласных. Гласных всего три — «а», «э», «ы».

Вся мудрость жизни в адыгэ хабзэ

По данным переписи населения 2002 года численность кабардинцев, проживающих на территории России, составляет 520 тысяч человек. В том числе в Кабардино-Балкарской Республике — почти 499 тысяч.

Кабардинцы относятся к коренному населению Кабардино-Балкарии, но они живут также в Краснодарском и Ставропольском краях и в Северной Осетии. Общая их численность в пределах бывшего СССР — около 391 тысячи человек. Верующие — преимущественно мусульмане-сунниты, но кабардинцы из Моздока — в основном христиане-православные.

Вместе с адыгейцами и черкесами кабардинцы составляют этническую общность адыгов. Предки кабардинцев, как и других адыгских народов, были аборигенным населением Северного и Северо-Западного Кавказа. Они фигурируют в I—VI веках как зихи, в XIII—XIX веках, как черкесы. В середине I тысячелетия часть адыгов была оттеснена гуннами за Кубань. В XIII—XV столетиях наблюдалось обратное движение в Центральное Предкавказье. Оно завершилось образованием Кабарды — самостоятельной политической единицы и формированием кабардинской народности. В 1557 году верховный князь Кабарды Темрюк попросил русского царя Ивана IV принять его под свою руку. В 1774 по Кючук-Кайнарджийскому договору с Турцией Кабарда отошла к России. В XVI—XVIII веках существовала данническая зависимость части соседних осетин, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, абазинов от кабардинских князей. Сохранялись архаичные формы власти: народные собрания, тайные мужские союзы.

В 1921 году в составе РСФСР образована Кабардинская АО, с 1922 — объединенная Кабардино-Балкарская АО, в 1936 преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. В 1944 году балкарцы были насильственно депортированы в Среднюю Азию. Из названия республики исчезло слово «Балкарская». В 1957 году было восстановлено прежнее название. В январе 1991 года Верховный Совет Кабардино-Балкарии принял Декларацию о суверенитете и провозгласил Кабардино-Балкарскую ССР. С марта 1992 — Кабардино-Балкарская Республика. Важную роль в национальном движении играет Конгресс кабардинского народа (создан в 1991).

Традиционные занятия кабардинцев — пашенное земледелие и отгонное скотоводство, главным образом коневодство. Всемирную известность получила кабардинская порода лошадей. Развиты промыслы и ремесла.

Планировка поселений до середины XIX века кучевая, затем уличная. У князей, дворян и зажиточных крестьян, помимо жилого дома, строился дом (двор) для гостей — кунацкая. Жилище у кабардинцев прямоугольной формы, с двускатной или четырехскатной соломенной крышей. Каменные строения, крыши из железа и черепицы появились во второй половине XIX века.

Традиционный мужской костюм — черкеска с наборным серебряным поясом и кинжалом, папаха, сафьяновые чувяки с ноговицами. Верхняя одежда — бурка, овчинная шуба, башлык. В традиционный женский костюм входят: шаровары, туникообразная рубаха, сверху длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса, нагрудники, расшитая золотом шапочка, сафьяновые чувяки.Традиционная пища — вареная и жареная баранина, говядина, индюшатина, курятина, бульоны из них, кислое молоко, творог.

До XIX века у кабардинцев преобладала большая семья. Затем получила распространение малая семья, но ее жизненный уклад остался патриархальным, а это значит: власть отца семейства, подчинение младших членов семьи старшим, женщин — мужчинам. Существовала также соседско-общинная и фамильно-патронимическая организация с фамильной экзогамией, соседской и родственной взаимопомощью. Кровная месть уже к XIX веку была в основном вытеснена композицией (выкупом, вознаграждением в пользу потерпевшего). В высших сословиях было широко распространено аталычество (воспитание детей высшей знати в специальных семьях — за пределами родного дома). Очень ценилось и ценится до сих пор гостеприимство, имевшее ритуализованный, даже сакрализованный характер, а также куначество.Большое внимание уделялось адыгэ хабзэ — это совокупность норм обычного права, нравственные предписаний и правила этикета. Многие элементы адыгэ хабзэ наряду с такими хорошо приспособленными к военному быту элементами материальной культуры, как мужская одежда, приемы седловки, джигитовки, широко распространились среди соседних народов.

С XV века в духовной культуре кабардинцев возрастает влияние ислама, поэтому языческие и христианские верования практически вытесняются. Традиционные игры и зрелища кабардинцев имеют военизированный характер: стрельба по неподвижным и подвижным мишеням, стрельба на скаку, борьба наездников за баранью шкуру, бой конных и вооруженных палками пеших. Богат фольклор: нартский эпос, историко-героические песни, сказки, пословицы. Традиционные изобразительные мотивы — стилизованные элементы животного и растительного мира, характерны рогообразные завитки.

У кабардинцев, как и у других адыгейских народов, сильно стремление к этническому самоутверждению и культурному возрождению. Создано общество «Хаса» («Народное собрание»). Установлены связи с одноименными обществами черкесов и адыгейцев. Учреждена Всемирная черкесская ассоциация. Заметна тяга к восстановлению исламского мировоззрения и культа, бытовых предписаний ислама.Современная жизнь урбанизируется, но в ней удерживается много традиционных черт. Нетленны и правила этикета, особенно в отношениях между старшими и младшими, мужчинами и женщинами. А также все то, что входит в понятие «застолье». Это тоже святое, вечное.

Рана от сабли заживает, от языка-нет

Пословицы кабардинцев (и в целом адыгов) остроумны, разнообразны, не лишены дерзости и парадоксальности, что, конечно же, ценно. На язык мастер, а как за дело — так левша.Лучше все раздарить, чем проторговаться.У кого бывает много гостей, у того дети не голодают.Кто от чумы уцелел, тот от хмеля умер.В неначатом деле сидит змея.Когда вороне сделали глаза, она запросила брови.Болезнь приходит через проушину колуна, а уходит через ушко иголки.Глупый пестрое любит.Кто не льстит, тот не обманывает.Первая жена тебе жена, второй жене ты жена. По поводу последней пословицы можем сказать, что лучшего аргумента в защиту моногамии и не придумать.

Кабардинцы – самая многочисленная ветвь адыгов (черкесов). Из всех горских племен кабардинцы завоевали наиболее громкую известность, благодаря своему воинственному духу, храбрости, а также своему главенствующему положению на Северном Кавказе. В русской истории они известны под именем «пятигорские черкесы», которое происходит от названия горы Бештау (по-русски - Пятигорье), в окрестностях которой они проживают.

Предки кабардинцев с незапамятных времен жили на восточных берегах Черного моря. Но лишь с середины XV века на исторической сцене появляются Кабарда и кабардинцы, названные так по имени предводителя народа, полугендарного князя Идара (Кабардея). Впоследствии кабардинские князья держали в даннической зависимости соседние горские племена - ингушей, осетин, абазинцев, горских татар.

Все горцы Северного Кавказа, а за ними и русские казаки, заимствовали у кабардинцев форму одежды, вооружение, посадку на коне. Кабарда также была для горцев школой хорошего тона и манер.

В 1722 году, во время Персидского похода Петра I кабардинцы, несмотря на угрозы крымского хана, стояли на стороне России. Их полное объединение с Россией произошло после ряда русско-турецких войн. В 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому договору с Турцией Кабарда окончательно отошла к Российской империи.

Дружба с Россией способствовала усилению влияния кабардинцев на Северном Кавказе. Поэтому попытки имама Чечни и Дагестана Шамиля втянуть кабардинцев в войну с Россией в целом не увенчались успехом. Кабардинцы стали единственным адыго-черкесским этносом, который после окончания Кавказской войны не переселился в Турцию.

Подъесаул Арацхан Хаджи-Мурат, 1911 г.

Оставшись с Россией, кабардинцы не прогадали. В 1921 году в составе РСФСР была образована Кабардинская АО, впоследствии – объединенная Кабардино-Балкарская республика.

Важную роль в национальном движении играет созданный в 1991 году Конгресс кабардинского народа.

Сегодня общая численность кабардинцев в пределах бывшего СССР составляет около 391 тыс. человек.

Всемирной известностью пользуются два выдающихся представителя кабардинского народа: выдающийся художник и скульптор Михаил Щемякин,

а также художественный руководитель Санкт-Петербургской государственной филармонии, главный дирижер Академического симфонического оркестра Юрий Темирканов.

***

Кабардинцы бережно хранят традиции предков. В их жизни важную роль играет «адыгэ-хабзэ» - устоявшийся веками свод норм и правил поведения. Его авторитет превосходит даже влияние шариата.

Почитание старейших – одно из главных правил «адыгэ-хабзэ». Не случайно в Кабарде с давних пор сохранилась красноречивая поговорка: «Власть старшего равна власти бога». Действительно, старики – самые уважаемые люди среди родственников и селян. Старшим всегда оказывают подчеркнутые знаки внимания, им никогда не возражают. В обществе старейших младшие никогда не заговаривают первыми, не перебивают их и тем более никогда не станут курить при них.

|

Сегодня, как и в дореволюционные времена, старожилы снова занимают особое место в Кабардино-Балкарии. В каждом селении есть советы старейшин, которые составляют ядро местного самоуправления. С почитанием старейшин в Кабарде может равняться только почитание гостя. Гостеприимство у кабардинцев является добродетелью, ведь считается, что гость – посланник Бога. Народная мудрость гласит: «Гость адыга в крепости сидит». Святая заповедь кабардинца – в любое время принять гостя, накормить и устроить его лучшим образом. А если понадобится, то обеспечить ему защиту, даже если он – разыскиваемый преступник. Семья, которая не способна исполнить долг гостеприимства, подвергается осуждению со стороны односельчан. Бытует поверье: «В дом, куда не приходит гость, не приходит и изобилие». Кунацкая комната, которую отводят гостю, - лучшая в доме. Ее украшают оружием, коврами, богатой посудой для того, чтобы подчеркнуть: все в доме принадлежит гостю. Гостя, как правило, щедро одаривают, а если ему в доме понравилась какая-то вещь, то ее тут же незамедлительно подарят. |

***

Несколько слов о том, как следует обращаться к кабардинцу. Ведь обращения вроде господин, товарищ, гражданин, сударь там не пройдут – они вызовут только недоумение. Дело в том, что кабардинцы используют свои устойчивые этикетные формулы.

В незнакомом городе или селе кабардинцы дожидаются, пока не встретят молодого человека, чтобы побеспокоить его своими просьбами. Считается признаком плохого воспитания привлекать внимание человека, который гораздо старше вас. Поэтому, если вы оказались в кабардинском селении, будет лучше для решения своих проблем дождаться молодых людей. По нормам кабардинского этикета не принято окликать старшего, поэтому нет и никакой речевой формулы, которая бы служила этим целям.

Для обращения к молодым людям употребляются устоявшиеся фразы, которые в переводе значат: «мой мальчик», «моя девочка», «моя красавица». Встречается еще форма «хороший парень» – что-то вроде синонима русского выражения «добрый молодец».

Обращаясь к пожилым людям (чужим, неродным, незнакомым), кабардинцы могут сказать: «Ди анэ» – «Наша мать», «Ди адэ» – «Наш отец». К родным бабушке и дедушке внуки обращаются: «Нанэ», «Дадэ». Есть и более вежливые формы: «Си нанэ дахэ», «Си нанэ дыщэ», «Си нанэ гупсэ» (то есть «Моя красивая нана», «Моя золотая нана», «Моя нана, душа моего сердца»).

Такую нежность в обращении к людям любого возраста этикет предусматривает в целях воспитания культуры, доброжелательного и уважительного отношения к людям. Употребляя эти уважительные формы, человек и сам невольно становится лучше. Как тут не вспомнить любимую мысль Иосифа Бродского: не мы управляем языком, это он управляет нами.

В кабардинском языке отсутствуют обычные для русских формулы прощания: «До свидания!», «До встречи!», «До завтра!», «Прощай!». В аналогичных случаях кабардинцы говорят: «Даст бог, еще встретимся, увидимся». У них вообще нет такой этикетной формулы, которая бы подчеркивала длительность расставания, «разлуку навсегда». Даже прощаясь с умершим, кабардинцы обещают ему: все там будем.

Тем более приятно сообщить, что не без влияния русских в кабардинском языке получил распространение прямой семантический вариант слова «Здравствуй!» – «Уузыншэм!».

***

Молодые кабардинцы благородного сословия с детства занимались своим физическим развитием. Так выработался идеал кабардинца, у которого широкие плечи и узкая талия, шея могучая, как у вола, глаза зоркие, как у сокола, и кисти сильные, как волчья пасть.

В 1721 году астраханский губернатор писал Петру I о кабардинцах: «Только одно могу похвалить, что все они такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо где татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот. И никто против них не стоит, и все от них трепещут...».

Любовь к спорту (хотя в адыгском языке и нет адекватного слова) нашла фантастическое отражение в нартских сказаниях. Каждый год нарты (легендарные герои кабардинцев) устраивали богатырские игры со Стальным Колесом. Его спускали с вершины горы, а один из богатырей встречал его у подножия и ударом ноги или ладони загонял обратно на гору. Нарты любили многодневные скачки, борьбу, цель которой состояла в том, чтобы вогнать противника в землю по самую шею. Для кабардинцев нарты были недосягаемым идеалом.

Кабардинский спорт не знал альпинизма, но величайший альпинистский подвиг на Кавказе принадлежит кабардинцу Килару Хаширову. 10 июля 1829 года он без предварительной тренировки первым в мире покорил Эльбрус. Восхождение было организовано командующим Кавказской линии генералом Эмануэлем. К участию в этой экспедиции были привлечены ученые – геофизик, геолог, физик, зоолог, ботаник, а также команда сопровождения, состоявшая из кабардинцев, балкарцев и казаков. Однако большинство участников восхождения были вынуждены спуститься с высоты 4270 метров, не выдержав горной болезни. Некоторые не дошли до вершины всего 210 метров. Восхождение продолжал в одиночку лишь Килар Хаширов.

Кабардинский спорт не знал альпинизма, но величайший альпинистский подвиг на Кавказе принадлежит кабардинцу Килару Хаширову. 10 июля 1829 года он без предварительной тренировки первым в мире покорил Эльбрус. Восхождение было организовано командующим Кавказской линии генералом Эмануэлем. К участию в этой экспедиции были привлечены ученые – геофизик, геолог, физик, зоолог, ботаник, а также команда сопровождения, состоявшая из кабардинцев, балкарцев и казаков. Однако большинство участников восхождения были вынуждены спуститься с высоты 4270 метров, не выдержав горной болезни. Некоторые не дошли до вершины всего 210 метров. Восхождение продолжал в одиночку лишь Килар Хаширов.

Наблюдавший в подзорную трубу за штурмом Эльбруса генерал Эмануэль увидел, как он взошел на самую макушку восточной вершины.

Для увековечения подвига Килара, по заказу Российской Академии Наук на Луганском заводе была отлита мемориальная плита с надписью: «Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению поныне почитавшегося неприступным Эльбруса!».