В настроении, принятии решений и поведении человека задействован не только головной мозг, но и ЖКТ. В организме человека существует отдельная нервная система, которая настолько сложна, что ее называют вторым мозгом. Она состоит примерно из 500 миллионов нейронов, а в длину составляет около 9 метров и пролегает от пищевода до ануса.

Именно этот «мозг» может отвечать за поедание вредной пищи во время стрессов, изменениях настроения и некоторые заболевания..

Энтеральная нервная система - Ваш «второй мозг»

В стенках ЖКТ находится энтеральная нервная система (ЭНС), которая, как полагалось ранее, участвует исключительно в контроле процесса пищеварения. Теперь же специалисты предполагают, что она играет важную роль в физическом и психическом состоянии человека. Она может работать автономно и взаимодействовать с головным мозгом.

Если заглянуть внутрь человеческого тела, сложно будет не заметить головной мозг и ответвления нервных клеток вдоль позвоночника. ЭНС - широкая сеть нейронов, расположенная в двух слоях ткани кишечника, менее заметна, потому и была открыта только в средине XIX века. Она представляет собой часть автономной нервной системы, сети периферических нервов, которые контролируют функции внутренних органов.

На протяжении многих лет люди верили, что кишечник взаимодействует с мозгом, влияя на здоровье человека.

Помимо контроля механического смешивания пищи в желудке и координирования мышечных сокращений для перемещения пищи по ЖКТ, ЭНС также поддерживает биохимическую среду в различных отделах ЖКТ, благодаря чему поддерживается надлежащий уровень рН и химический состав, необходимый для работы пищеварительных ферментов .

Однако есть еще одна причина, по которой ЭНС необходимо такое количество нейронов - прием пищи сопряжен с опасностью. Бактерии и вирусы, которые попадают в ЖКТ с пищей, не должны захватить организм. Если патоген проникает через слизистую оболочку кишечника, иммунные клетки начнут секретировать воспалительные вещества, в т.ч. гистамин, которые распознают нейроны ЭНС. Второй мозг либо запускает диарею, либо сообщает головному мозгу о необходимости очищения иным способом - посредством рвоты (или же оба процесса протекают одновременно).

На протяжении многих лет люди верили, что кишечник взаимодействует с мозгом, влияя на здоровье человека. Однако подтвердить такую связь удалось относительно недавно, когда стало ясно, что ЭНС может действовать автономно, а также с открытием ее основного канала связи с мозгом - блуждающего нерва. На самом деле, около 90% сигналов, передающихся по блуждающему нерву, поступают не сверху (из головного мозга), а снизу (с ЭНС).

Второй мозг - фактор хорошего самочувствия

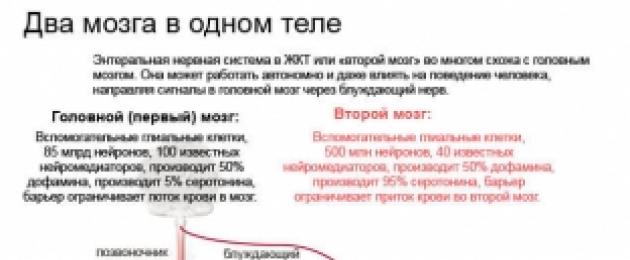

У второго мозга с первым много общих особенностей - он также состоит из различных типов нейронов и вспомогательных глиальных клеток. У него также есть свой аналог гематоэнцефалического барьера, поддерживающего стабильность физиологической среды. Второй мозг также вырабатывает целый ряд гормонов и около 40 нейромедиаторов тех же классов, что вырабатываются в головном мозге.

Интересно, что около 95% серотонина в организме приходится именно на ЭНС.

Какие существуют особенности и функции ЭНС?

- Дофамин является сигнальной молекулой, связанной с чувством удовольствия и системой вознаграждения. В кишечнике он также выполняет функцию сигнальной молекулы, которая передает сообщения между нейронами и, к примеру, координирует сокращение мышц толстой кишки. Серотонин, который вырабатывается в ЖКТ, попадает в кровь и участвует в восстановлении поврежденных клеток печени и легких. Также он необходим для нормального развития сердца и регуляции плотности костей.

- Настроение. Очевидно, что кишечный мозг не отвечает за эмоции. Однако, теоретически, нейромедиаторы, вырабатываемые в ЖКТ, могут попадать в гипоталамус. Нервные сигналы, отправляемые из ЖКТ в мозг, действительно могут влиять на настроение. Исследование, опубликованное в 2006 году в журнале The British Journal of Psychiatry, показало, что стимуляция блуждающего нерва может быть эффективной в лечении хронической депрессии.

- «Бабочки в животе» являются результатом оттока крови к мышцам в части реакции «бей или беги», запускаемой мозгом. Однако стресс также способствует повышению выработки грелина, который, помимо усиления чувства голода, снижает уровень тревожности и депрессии. Грелин стимулирует выброс дофамина, воздействуя на нейроны, задействованные в путях удовольствия и вознаграждения, а также посредством сигналов, передаваемых через блуждающий нерв.

Специалисты полагают, что проблемы с ЭНС связаны с различными заболеваниями, поэтому второй мозг заслуживает намного больше внимания со стороны ученых. Контроль ожирения, диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона и прочих недугов - потенциальные преимущества дальнейшего изучения ЭНС.

Еще до нашей эры кишечник считался важным органом, который сравнивали с вратами рая или ада для организма человека. Гиппократ выявил связь между качеством и продолжительностью жизни человека с состоянием его кишечника. "Смерть человека начинается с его кишки", — говорил ученый.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Лилит Егшатян* рассказала "Социальному навигатору" о важной роли микроорганизмов, населяющих кишечник.

— Лилит Ваниковна, прав ли был Гиппократ, отводя столь важную роль микроорганизмам кишечника?

— Прав. А великий российский ученый Илья Ильич Мечников более 100 лет назад сформулировал классические представления о роли микрофлоры и характере взаимоотношений между ними и макроорганизмом. Он говорил: "Преждевременное и болезненное старение человека зависит от отравления ядами некоторых микробов кишечной флоры, и все, что препятствует кишечному гниению, должно улучшить здоровье и отдалить старость". Мечников также предполагал, что "возможно продлить жизнь через оперативное удаление из организма толстой кишки".

Однако, несмотря на это, многие десятилетия неосознанно игнорировалась важная роль кишечника для организма человека. Кишечник считался только органом для транспортировки и распространения продуктов питания и удаления их остатков. Повышенный интерес к его изучению наблюдается в течение последних лет, что связано с развитием современных молекулярно-генетических методов исследования — высокопроизводительного параллельного секвенирования. В отличие от традиционных методов с помощью данной методики удалось оценить качественную и количественную характеристику микроорганизмов и их взаимодействие с макроорганизмом, то есть человеком.

— Что на данный момент известно ученым?

— Накопленный к настоящему моменту объем данных указывает на важную роль микробных клеток, совместно именуемых микробиотой, в функционировании макроорганизма. Исследователи установили, что в организме человека есть по крайней мере более 100 триллионов микробных клеток с общим весом более двух килограммов, притом что бактериальная клетка легче воздуха.

Из каждых 10 клеток тела человека собственно к человеку относится только одна клетка, а остальные девять клеток относятся к микроорганизмам. Геном этих бактерий содержит сотни генов (более чем в 100 раз больше генов, чем в геноме человека) с высокой метаболической активностью бактериальных клеток. Заселение кишечника происходит еще до рождения, в период внутриутробного развития. К концу первого года жизни состав микробиоты кишечника приближается к флоре взрослого человека и полностью соответствует таковой к двум с половиной годам.

— Это действительно так? Считается, что дети рождаются со стерильным кишечником.

— Да, это так. Наличие микробной рРНК в плаценте, околоплодных водах, пуповинной крови и в меконии новорожденных свидетельствует о заселении кишечника до рождения.

Кишечник — второй мозг

— Какую роль играют эти бактерии?

— Бактерии помогают пищеварению, участвуют в развитии кишечного иммунитета, предотвращении колонизации патогенами, они участвуют в синтезе гормонов, биологически активных веществ, витаминов, защищают организм от токсинов, канцерогенов, аллергенов.

— Существует тезис, что микробиота может влиять на настроение человека. Это так?

— Да, бактерии влияют на психоэмоциональное поведение хозяина.

На сегодняшний день кишечник называют еще вторым мозгом. Многочисленные экспериментальные и клинические исследования поддерживают предположения о взаимосвязи между микробиотой кишечника и центральной нервной системой.

Исследования показали, что потребление пробиотика, то есть полезных микробов, значительно улучшает настроение у человека. А инфицирование экспериментальных мышей приводит к повышению у них тревожного поведения.

Одной из основных функций микробиоты кишечника является расщепление клетчатки, поскольку она не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта человека. В результате этого процесса синтезируются метаболиты, это короткоцепочечные жирные кислоты, которые влияют на все метаболические процессы, иммунную систему и, следовательно, на настроение и поведение. Экспериментально показано, что введение мышам масляной кислоты (одна из форм этих кислот) увеличивает стрессоустойчивость и повышает настроение.

— А как человек влияет на состояние собственной микробиоты?

— Микробиота является своеобразным индикатором макроорганизма, реагируя на физиологические, диетические, климато-географические факторы изменением качественного и количественного состава. Безусловно, между бактериями и макроорганизмом существуют общие и расходящиеся интересы. Одним из основных факторов, влияющих на состав микробиоты кишечника и здоровье человека, является питание или определенные предпочтения в питании.

— Например?

— Выявлено, что за последние 30 лет, с тех пор как западный стиль жизни получил массовое распространение, например, в Японии распространенность хронических воспалительных заболеваний кишечника увеличилась в 100 раз. И это результат не генетической предрасположенности к данным заболеваниям, а изменения диеты, в том числе уменьшения потребления в пищу водорослей и переход на европейский тип питания с преобладанием животных жиров и белков.

Как набрать 60% жира за две недели

— То есть, меняя диету, можно влиять на состояние микробиоты. Вероятно, можно влиять и на содержание жира в организме, о чем сейчас все беспокоятся, не вылезая из тренажерных залов?

— Всемирная организация здравоохранения признала ожирение эпидемией. Лавинообразный рост распространенности ожирения послужил основой гипотезы о его инфекционной природе.

Были проведены эксперименты на мышах, которые показали, что ни генетическая предрасположенность к ожирению, ни высококалорийная диета не приводят к развитию ожирения у безмикробных мышей. А введение этим стерильным мышам микробиоты от мышей с ожирением приводит к увеличению массы жировой ткани за две недели на 60% без каких-либо изменений в питании. Так же происходит развитие ожирения у животных при их инфицировании.

Микробиота кишечника чаще всего оказывается схожей среди членов одной семьи, поскольку предпочтения в питании одного влияют на потребление пищи другими, что приводит к увеличению количества бактерий, адаптированных к этой диете.

На уменьшение разнообразия состава микробиоты влияет также "западная диета", или диета, бедная пищевыми волокнами, так как при отсутствии клетчатки в кишечнике наблюдается потеря определенных бактерий и их генов, расщепляющих клетчатку. Уменьшение разнообразия приводит к тому, что увеличивается количество "плохих" бактерий, которые впитывают больше калорий из потребляемой человеком пищи, что приводит к увеличению массы жировой ткани. При повышенном разнообразии или богатой микрофлоре бактерии используют ресурсы на конкуренцию и сотрудничество, а не на манипуляции с хозяином.

Опыты на мышах показали, что низкий видовой состав передается по наследству, и даже при возвращении в рацион большого количества клетчатки не все таксоны (группы микроорганизмов) восстанавливаются, и эта способность уменьшается у каждого последующего поколения. Статистика у людей показывает, что у каждого второго тучного ребенка один из родителей имеет нарушение жирового обмена, а у 1/3 оба родителя страдают ожирением или избыточной массой тела. Таким образом, если выбор в пользу пирожного вместо клетчатки стал привычным, то вы, скорее всего, уже подпортили своим потомкам здоровье.

Многочисленные исследования обнаружили антитела к различным микроорганизмам в органах и самой жировой ткани.

В настоящее время даже существует термин "микробное ожирение", который ввел в употребление микробиолог Патрик Кани. Согласно его исследованиям, ожирение может быть "заразным" при передаче бактерий "ожирения" от человека человеку.

Обнаружено, что риск развития ожирения увеличивается на 57% у одного из друзей, если у второго есть ожирение. Поэтому можно обсуждать, что собой представляет ожирение — социально или инфекционно заразное заболевание?

— Как можно передать бактерии "ожирения"?

— Еще в 1982 году было описано развитие ожирения при вирусной инфекции у мышей-альбиносов. У людей также выявлено, что определенный аденовирус (возбудитель острых респираторных вирусных инфекций) может приводить к развитию ожирения. Однако ожирение имеет много причин и в большинстве случаев вызвано не вирусом, а именно образом жизни.

Несмотря на то что в литературе обсуждается возможное влияние банального мытья рук на контроль веса, бояться, что вы можете заразиться от вашего друга/родственника с ожирением, не нужно. Ожирением заразиться, в классическом понимании этого термина, нельзя, поскольку не существует "легких путей" передачи бактерий "ожирения" от человека человеку. Доминирующим путем является влияние предпочтения в питании одного на потребление пищи другим.

В 2013 году в России мы (ученые из ФГБУ "ГНИЦ ПМ", ГБОУ ВПО РНИУ им. Н.И.Пирогова "Российский геронтологический научно-клинический центр", ФГБУН "НИИ ФХМ") провели исследование, целью которого было изучение особенностей состава микробиоты кишечника в зависимости от характера питания у пациентов с различным метаболическим статусом. В ходе работы мы выявили бактерии, которые ассоциировались с нарушением углеводного обмена, ожирением, хроническим воспалением, атеросклерозом и так далее. Интересным оказался факт, что бактерии, которые ассоциировались с сахарным диабетом 2-го типа, влияли на нарушение углеводного обмена даже при потреблении меньшего количества углеводов и жиров по сравнению со здоровыми. Наши результаты, как и мировые, указывают на существование "более эффективных" бактерий, присутствие которых уже увеличивает риск метаболических нарушений, независимо от питания.

— Что советуют специалисты, как обычным людям следить за состоянием собственной микробиоты?

— До тех пор пока мы не сможем лучше понять вклад бактерий и взаимодействие между отдельными таксонами, более эффективным влиянием на здоровье макроорганизма будет увеличение микробного разнообразия в кишечнике.

В научных и популярных статьях обсуждаются разные меры профилактики "болезней цивилизации".

Ранняя профилактика . Безусловно, для нормального становления микробиоты важны: естественные роды; раннее прикладывание к груди; грудное вскармливание в течение первых четырех-шести месяцев жизни; при отсутствии молока у матери применение адаптированных смесей.

Питание . В течение всей жизни важным фактором являются диетические ограничения, включение в рацион пищевых волокон (потребление в среднем 30 граммов пищевых волокон в день помогает предотвратить множество заболеваний — от сердечно-сосудистых до кишечных), а также потребление натуральных кисломолочных продуктов, квашеных овощей и так далее.

Отказ от самолечения

. Терапия должна быть назначена врачом и только по показаниям. Бесконтрольная антибиотикотерапия "на всякий случай", во-первых, приводит к формированию резистентности к терапии, что уже глобальная проблема, а во-вторых, повышает риск развития метаболических нарушений. Показано, что прием двух и более курсов антибиотиков повышает риск развития сахарного диабета.

Пробиотики ("культура специфической жизни микроорганизмов"). Несмотря на положительные результаты использования пробиотиков, нужно понимать, что нет четких критериев того, какой штамм бактерий нужен именно вам для улучшения разнообразия состава. Кишечник каждого человека содержит в себе уникальный состав, и не всегда прием пробиотика может оказать положительное влияние на организм. Изучение влияния пробиотиков на микробный состав находится на стадии предположений, следовательно, их также нужно принимать только по рекомендации врача, поскольку требуется индивидуальный подбор препарата.

Пребиотики , то есть неперевариваемые соединения, которые стимулируют рост полезных микробов, более предпочтительны, поскольку в этом случае нет необходимости строгого индивидуального подбора препарата, они устойчивы к воздействию секретов желудочно-кишечного тракта, их просто хранить и, самое главное, восстанавливают собственный микробиоценоз.

Трансплантация фекальной микробиоты . Доказано, что данная методика дает хороший результат и устраняет первопричину при воспалительных заболеваниях кишечника. Считается, что трансплантация микробиоты может быть использована для коррекции метаболических нарушений и восстановления потерянного разнообразия бактерий. Немногочисленные исследования фекальной трансплантации при ожирении показали хорошие результаты при правильном выборе донора. Однако на сегодняшний день нет стандартных скрининговых критерий для выбора "идеального" донора, что может быть потенциальной причиной отрицательных результатов, а также передачи инфекций.

— Как технически может производиться пересадка фекальной микробиоты?

— Первое терапевтическое использование трансплантации фекальной микробиоты было в 1958 году при воспалительных заболеваниях кишечника. При заболеваниях кишечника используют различные пути введения: через назогастральный зонд, при эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, ректальной клизме и так далее. Выбор пути введения зависит от вида и анатомии заболевания. Данных о том, какой путь введения является наиболее эффективным для лечения метаболических нарушений и ожирения, нет. Поэтому в 2010 году были созданы кислотостойкие гелевые капсулы, которые не растворяются в желудке и кал был расфасован в эти капсулы. Однако тут также существует проблема — правильная заморозка для выживания полезных бактерий.

Поэтому очевидно, что поддержание гомеостаза и нормального обмена веществ невозможно без восстановления разнообразия нормальных ассоциаций микроорганизмов кишечника. Полученные результаты многочисленных исследований дают основания предполагать, что с помощью соответствующей диеты, изменения образа жизни можно положительно повлиять на состав микробиоты. Несмотря на выявленный эффект различных препаратов, необходимы дальнейшие исследования для объективизации терапии.

Беседовал Евгений Еремкин

Вам знакомо состояние злобы, когда вы голодны? А может быть, вы чувствовали, как в животе "порхают бабочки", если вы находитесь рядом с любимым человеком? И уж наверняка вы знаете, как болезненно "сосет под ложечкой" при сильном испуге. Именно этот пищеварительный орган, согласно последним исследованиям ученых, является нашим "вторым мозгом".

Конечно, речь идет не о мыслительных способностях, но о не менее значимой функции мозга — гормональной деятельности. "Второй мозг" призван обеспечить переваривание пищи и вместе с тем является вторым по важности центром базовых эмоций, таких как гнев, восторг и радость. Он же определяет ритм сна и бодрствования.

По мнению Майкла Гершона (Michael Gershon) из университета Коламбия (Columbia), автора книги "Второй мозг", стенки желудка и других пищеварительных органов покрыты сетью нейронов, общее число которых достигает ста миллионов. Маленький мозг в нашем животе взаимодействует с главным — головным, в значительной степени определяет наше настроение и играет ключевую роль в возникновении некоторых заболеваний.

Нейроны пищеварительного тракта вырабатывают большинство типов нейромедиаторов (веществ, отвечающих за восприятие клетками нервных импульсов), свойственных головному мозгу. Согласно выводам ученых из группы Гершона, например, 95 процентов такого медиатора, как серотонин, генерируются в желудке. Если учесть, что это вещество отвечает за оптимистический настрой, становится понятным выражение "желчный человек".

Эта нейронная система в большом количестве вырабатывает также эндорфин — белок, который многие ошибочно называют "гормоном счастья". На самом деле это не гормон, хотя ощущение удовлетворения он действительно вызывает. Именно поэтому справедливо правило, известное любой женщине: "Мужчину сначала надо накормить и только потом о чем-либо просить".

Кроме того, доказано, что такие "желудочные" гормоны, как кортизол и мелатонин, определяют режим бодрствования и сна и что во "втором мозге" находится вспомогательный центр болевой чувствительности. Не случайно многие органы, например сердце, сигнализируют о своей внутренней поломке именно болями в желудке. Даже простудные заболевания у людей преклонного возраста объясняются проблемами нервной и пищеварительной систем, а именно недостаточной выработкой мелатонина.

Но не только гормональный фон определяет наши эмоции. Во время эксперимента ученые стимулировали желудок и одновременно делали томографию головного мозга здоровым людям и тем, кто страдает заболеваниями пищеварительной системы. Оказалось, что в головном мозге на это раздражение реагируют разные зоны. У первых — зоны, отвечающие за удовольствие, а у вторых — за дискомфорт.

Предполагается, что в будущем некоторые болезни желудочно-кишечного тракта можно будет лечить на нейронном уровне, — например, синдром раздраженного кишечника или гастрит, обусловленные избыточным выделением серотонина.

Выявленная корреляция имеет интересный выход на смежные врачебные дисциплины. Журнал Scientific American, презентовавший книгу Гершона, публикует комментарий профессора в области физиологи, психиатрии и биологии университета Калифорнии Эмермана Мейера, который считает, что задача психиатрии на ближайшее будущее — научиться корректировать психосоматические реакции, учитывая нервную деятельность не только головного, но и второго, "желудочного", мозга человека.

Гершон также делает вывод о том, что клетки нейронной системы пищеварительного тракта вполне могут заменять подобные им в головном в случае повреждения последних. "Энтерическая нервная система устроена гораздо сложнее, чем спинной мозг. Она передает сигнал головному мозгу, который посылает ответный импульс. Нервная система пищеварительного тракта отвечает за настроение и при правильной стимуляции может способствовать значительному снижению депрессии, а также быть одним из факторов в лечении эпилепсии. Нам необходима более точная информация о деятельности второго мозга, чтобы лечить многие заболевания".

Большая часть наших эмоций возможно находятся под влиянием нервов в нашем кишечнике

В общем плане нервная система состоит из центральной (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС) , которые тесно взаимосвязаны друг с другом и следуют точным правилам.

Вне этих правил находятся нервные сплетения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), клетки которых расположены в два ряда на протяжении всего пищеварительного тракта, длиной около 9 м у взрослого человека – своего рода чулок, охватывающий пищевод, желудок и кишечник.

В начале ХХ века английский физиолог Ньюпорт Ленгли подсчитал количество нервных клеток в желудке и кишечнике – 100 миллионов. Это больше, чем в спинном мозге и периферической нервной системе.

… если головной мозг в ответе за мысли, то брюшной – за эмоции.

По сравнению с количеством нервных клеток в кишечнике количество нервно-двигательных волокон, связанных с мозгом или спинным мозгом и кишечником, очень невелико.

У человека, например, насчитывается только 2000 нервных преганглионарных волокон, расположенных в блуждающем нерве. Следовательно, большая часть нервных клеток пищеварительного тракта не имеет прямой связи с ЦНС. Именно потому что эта связь не может быть отнесена ни к симпатической, ни к парасимпатической, данная часть нервной системы была названа энтеральной.

Энтеральная нервная система (ЭНС) рассматривается как автономная область интеграции и управления нейронными процессами. В отличие от ПНС эти сплетения не обязаны следовать всем командам, полученным от головного мозга. Они отправляют сигналы о реакции на полученную информацию наверх в ЦНС и действуют на основе этих данных, активизируя некую совокупность эффекторов, которые контролируются только на уровне этих сплетений.

90% волокон блуждающего нерва несут информацию от пищеварительного тракта в головной мозг, а не наоборот.

Это крупное соединение, по которому идет «физиологическая информация». Именно это позволяет назвать ее мозгом, которому в литературе были даны разные названия:

- второй мозг,

- нейрогастроэнтерологический мозг (НГЭМ),

- брюшной мозг,

- висцеротонический мозг.

В частности эта идея была подробно представлена в работах М. Гершона, главы департамента анатомии и клеточной биологии медицинского центра Колумбийского университета, автора книги «Second Brain», вышедшей в 1998 г. Хотя ряд авторов оспаривают автономность этой системы, предоставляя новые данные о влиянии ЦНС на ЭНС, исследования в этой области продолжаются.

На данный момент в категории многочисленных были получены разнообразные данные о строении и функциони ровании ЭНС. В ней присутствует более 30 нейромедиаторов, подобных тем, что присутствуют в головном мозге. Многочисленность нейромедиаторов позволяет предположить, что информация, которой обмениваются клетки ЭНС, очень богата и разнообразна и сходна с той, которой обмениваются клетки головного мозга . Многие психоактивные вещества, вырабатываемые ЭНС, оказывают сильнейшее влияние на высшие органы ЦНС и на психические процессы.

Некоторые нейроны ЭНС секретируют гормоны. ЭНС обеспечивает на 70% работу иммунной системы организма. Было доказано, что взаимодействия между ЭНС и местными иммуноцитами ответственны за адаптивные функциональные изменения, включая подвижность и секрецию, а энтеральные нейроны вовлечены в регуляцию воспалительного процесса и могут косвенно влиять на местные нейроиммунные реакции.

Как и головной мозг, брюшной мозг погружается в состояние, аналогичное сну, в котором выделяются и стадии быстрого сна, сопровождающиеся появлением соответствующих волн, мышечных сокращений.

У ЭНС есть свои рефлексы и ощущения , что позволяет ей контролировать поведение человека независимо от головного мозга. Выработка условных энтеро-энтеральных рефлексов дает основания говорить о механизмах памяти . При этом к ЭНС не относят сознательные мысли или сознательный процесс принятия решений.

Таким образом, работа этого второго мозга выходит далеко за рамки просто обеспечения пищеварения или формирования болезненных ощущений.

«Эта система слишком сложна, чтобы выполнять только функцию передвижения содержимого кишечника», - отмечает профессор физиологии Э. Майер (Медицинская школа Дэвида Джеффена при Калифорнийском университете). Майер серией экспериментов доказывает, что если головной мозг в ответе за мысли, то брюшной – за эмоции .

«Большая часть наших эмоций, возможно, находятся под влиянием нервов в нашем кишечнике».

Абсолютно независимо от вышеуказанных исследований А. Менегетти представитель онтопсихологического направления в психологии еще тридцать лет назад в своих работах писал об этом отделе нервной системы. Интересен тот факт, что в 80-х гг. Менегетти описывал этот феномен практически теми же словами, что и современные исследователи.

Например, «необходимо помнить, что в стенках ЖКТ содержатся специфические нейроны, которые осуществляют синтез и передачу сигналов об организмическом состоянии субъекта (опасность, уверенность, эротизм, голод, благодать, вред). Внутрикишечный мозг функционирует как автономная цепь, связанная с блуждающим нервом, который является основным, но не единственным, коллектором разнообразной афферентной информации, идущей от висцеротонического аппарата к ЦНС. Нейромедиаторы, специфические белки мозга и клетки, наподобие клеток иммунной системы, миллионы нейронов, более высокоорганизованных, чем в спинном мозге, гарантируют этому мозгу возможность работать автономно».

ЭНС обуславливает психическое состояние человека, позволяет «почувствовать» внутренний мир, реакцию на среду, а взаимосвязь ЦНС и ЭНС играет ключевую роль в возникновении некоторых заболеваний.

Исследования показали, что проблемы со здоровьем более чем у 40% пациентов, обращающихся за помощью к специалистам по внутренним заболеваниям, носят гастроэнтерологический характер. От 30 до 70% пациентов, обратившихся к гастроэнтерологам, страдают нарушениями функциональной природы и около половины этих больных нуждаются лишь в коррекции эмоционального состояния.

Термин «функциональные расстройства» относится к тем случаям, когда даже самое тщательное исследование тканей не обнаруживает каких-либо заметных морфологических изменений, нарушается только согласованность и интенсивность функций органа.

Однако выделение ведущих, патогенетически значимых психологических факторов в развитии и течении болезней ЖКТ представляет известные трудности, а с психосоматической позиции возникает необходимость комплексного рассмотрения психологических, биологических и социальных аспектов.

При некоторых заболеваниях ЖКТ прослеживается связь между манифестацией патологического процесса и психологической дезадаптацией.

Ряд авторов считают, что под влиянием стрессовых ситуаций, психических травм могут возникать эмоциональные реакции, проявляющиеся вегетативно-соматической симптоматикой с дальнейшей фиксацией, переходящей в "реакции соматизации".

Как писал Ф. Александер: «Страх, агрессия, вина, фрустрируемые желания, будучи подавляемыми, приводят к хроническому эмоциональному напряжению, нарушающему функционирование внутренних органов. Из-за сложности нашей социальной жизни многие эмоции не могут быть выражены свободно через произвольную активность, а остаются вытесненными и в конечном счете направляются по неверному пути. Вместо того чтобы выражаться через произвольные иннервации, они воздействуют на вегетативные функции, такие как пищеварение, дыхание и кровообращение».

Согласно онтопсихологическому подходу в психосоматическом процессе выделяются три стадии:

1-я стадия (психическое «Я»): перед «Я» возникает экзистенциальная проблема, которую субъект не может решить по причине внешних обстоятельств или из-за собственной беспомощности и поэтому старается забыть;

2-я стадия (психотропное «Я»): согласно законам самосохранения вытесненная из сознания проблема постепенно переводится на эмоциональный и биологический уровень, стремится формализоваться в бессознательном;

3-я стадия (физическое «Я»): через определенный период времени (несколько дней или несколько лет) психическая проблема соматизируется, достигает области соматики и проявляется вовне.

Проводится поиск биологических коррелятов эмоций и мысли. Например, при тревоге симпатическая, и в меньшей степени парасимпатическая активность, ведет к тахикардии, гипервентиляции, потоотделению, тошноте и т. д.

Тревога – это биологическая система предупреждения, заставляющая реагировать на уровне ума и тела при опасных ситуациях. Внимание направляется на угрозу и тело готовится к бою, бегу или замерзанию, что необходимо для выживания.

Мы видим эту биологическую реакцию каждый раз, когда интерпретируем некую ситуацию или физический симптом как угрозу или опасность. Тело не контролирует, правильны ли наши интерпретации. Воображаемая опасность уже является тревогой, приводящей к реальному повреждению.

Человек с такими базовыми установками, как «мир опасен», «физический симптом – это всегда признак серьезного заболевания», «я скоро умру от рака» будет видеть мир и тело через призму угрозы, и это будет приводить к более тревожным реакциям, чем в случае отсутствия этих установок.

Нерешенные ментальные конфликты приводят к активизации ЦНС и автономных систем.

Теории активизации, такие как «теория когнитивной активации стресса», утверждают, что ответ на стресс есть активация – общая системная тревога, действующая, где бы организм не зарегистрировал наличие расхождения между тем, что ожидается, и тем, что реально существует.

Связь «мозг-кишечник» является наглядным примером круговой взаимосвязи между различными факторами и показывает, что их исследование необходимо для понимания целостной картины.

Хронические функциональные гастроинтестинальные симптомы могут быть рассмотрены как результаты нарушения регуляции кишечной двигательной, чувствительной деятельности и деятельности ЦНС. Пищеварительный тракт подвергается воздействию большого количества химических и физических стимулов, идущих из внешнего мира.

Головной мозг получает информацию о внутренней среде по афферентным путям. Также головной мозг осуществляет контроль пищеварительного тракта через автономные эфферентные пути, что происходит под порогом сознания. Формируется своего рода порочный круг механизмов на уровне ЦНС и ЭНС.

Влияние пищеварительного тракта на мозг и мозга на пищеварительный тракт очень важны хотя бы потому, что происходят они по большей части на бессознательном уровне.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что если раньше существовала тенденция искать линейную зависимость между причиной и заболеванием (как еще постулировал Кох в 1882 г., открыв взаимосвязь между инфекцией туберкулеза и заболеванием), то сегодня рассматривается многофакторность большинства заболеваний с характерными для них факторами риска.

Признается, что грань, разделяющая физиологические реакции от патологических, размыта, и многие функциональные расстройства пищеварительного тракта могут представлять собой плохо садаптированный ответ на стимулы окружающей среды. опубликовано

Кишечник страшно недооценен. Думаете, все, на что он способен, — переваривать пищу и создавать пищевые комки? На самом деле он выше, чище и лучше этого! Кишечник — это настоящий супергерой организма, который наравне с мозгом отвечает за миллион важных вещей, включая наше настроение, цвет лица и работоспособность.

Итак, что он умеет?1. Кишечник контролирует наши эмоции, и неправильное питание может стать причиной тревожности и неврозов.

Исследования показали, что некоторые микроорганизмы способны производить нейромедиаторную гаммааминомасляную кислоту (ГАМК). Это одна из наиболее распространенных сигнальных молекул в нервной системе. Она контролирует отделы головного мозга, отвечающие за эмоции, и лимбическую систему. Многие успокоительные препараты — валиум, ксанакс и клонопин — нацелены на ту же систему сигнализации, имитируя действие ГАМК.

2. Наше питание в детстве определяет, будем ли мы страдать от ожирения после 30 лет.

Кишечный микробиом человека, который формируется в первые два с половиной — три года жизни, предназначен оставаться таким на протяжении всей жизни. Образно говоря, организм ребенка как бы комплектует состав симфонического оркестра, в котором каждый вид кишечных бактерий играет на своем инструменте.

3. Весь сложный процесс пищеварения кишечник контролирует с помощью встроенного «компьютера».

Пищеварением в значительной степени управляет энтеральная (внутрикишечная) нервная система (ЭНС) — удивительная сеть из 50 млн нервных клеток, выстилающая весь желудочно-кишечный тракт — от пищевода до прямой кишки. Этот «второй мозг» меньше первого, то есть головного, вес которого колеблется от 1000 до 2000 г, но со всем, что имеет отношение к пищеварению, он справляется блестяще.

4. Пищевой тракт отражает любые эмоции, которые происходят в головном мозге.

Когда вы кипите от негодования, оказавшись на дороге в пробке, головной мозг посылает совокупность сигналов ЖКТ и мышцам лица. Те так же резко реагируют на поступающие сигналы. Когда вы негодуете на водителя, который вас «подрезал», ваш желудок начинает энергично сокращаться, что приводит к увеличению выработки соляной кислоты и замедлению процесса удаления съеденного на завтрак омлета. При этом кишечник сжимается и выделяет слизь и пищеварительные соки. Почти то же самое происходит, когда вы беспокоитесь или расстроены. По сути, пищеварительный тракт отражает любые эмоции, которые возникают в головном мозге.

И напоследок маленькая зарисовка из книги Эмеран Майер о том, что ваш кишечник, этот незаметный супергерой, делает для вас каждый день. Разве он не заслуживает восхищения?

Представьте, что вы отправились в ресторан. Официант приносит хорошо прожаренный стейк, и вы с удовольствием принимаетесь за еду. Вот краткое описание того, что происходит с той минуты, когда вы положили первый кусок стейка в рот, хотя, возможно, это не та тема, которую хочется обсуждать за столом.

Еще до того как вы прожуете и проглотите первый кусок, ваш желудок наполнится соляной кислотой, которая может быть такой же концентрации, как в батарейке. И когда в желудок попадает частично прожеванный кусок стейка, кислота начнет измельчать его до крохотных частиц.

В то же время желчный пузырь и поджелудочная железа готовят тонкую кишку к началу работы, вводя в нее желчь и другие пищеварительные ферменты, помогающие переваривать жиры и сложные углеводы. Когда из желудка мелкие частицы стейка попадают в тонкую кишку, ферменты и желчь перерабатывают их в питательные вещества, часть которых тонкая кишка может поглотить, а затем передать в остальные части пищеварительного тракта. По мере переваривания пищи мышцы стенок кишечника ритмично сокращаются (этот процесс называется перистальтикой), благодаря чему пища перемещается вниз по желудочно-кишечному тракту.

Сила, продолжительность и направление перистальтики зависят от типа съеденной пищи: чтобы усвоить жир и сложные углеводы, требуется больше времени, на переработку сладкого напитка — меньше. При этом некоторые участки стенок кишечника сокращаются, направляя перевариваемую пищу к слизистой оболочке тонкой кишки, в которой происходит всасывание питательных веществ. В толстой кишке мощные перистальтические волны перемещают пищевую кашицу (химус) вперед и назад, извлекая и поглощая из нее до 90% воды. Наконец еще одна мощная волна сжатия перемещает содержимое к прямой кишке, как правило, вызывая желание совершить акт дефекации.

Между приемами пищи проходят различные волны сокращения (так называемый мигрирующий моторный комплекс), когда пищеварительный тракт выполняет свои моторные функции. В этот период он наводит порядок, как домохозяйка, удаляя все, что желудок не смог растворить или разделить на достаточно мелкие фрагменты: например, не растворившиеся до конца лекарственные препараты и кусочки арахиса. Каждые 90 минут эта сократительная волна медленно перемещается от пищевода до прямой кишки, создавая давление, достаточное, чтобы расколоть орех и переместить нежелательные микроорганизмы из тонкой кишки в толстую. В отличие от перистальтического рефлекса, волна «домашней уборки» возникает только тогда, когда в желудочно-кишечном тракте уже не осталось пищи, которую надо переварить (например, во время сна). Выключается «режим уборки ЖКТ» в тот момент, когда за завтраком вы отправляете в рот первый кусок еды.

Иллюстрация: Shutterstock