К основным органам кровеносной системы относят сердце и сосуды, по которым течет жидкая ткань, именуемая кровью. Одной из её задач является транспортировать к тканям различные вещества, в которых нуждаются клетки для роста и развития. Также она забирает от них продукты распада и относит к вспомогательным органам кровеносной системы, где они обезвреживаются или выводятся наружу. Это легкие, печень, почки, селезенка. В то время как центральный орган кровеносной системы – это сердце.

Кровь являет собой смесь плазмы (жидкой части) и клеток, большую часть которых вырабатывает красный костный мозг (лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов). Лейкоциты отвечают за иммунитет человека, тромбоциты принимают участие в процессах свертывания, реагируя на малейшее повреждение тканей. Эритроциты транспортируют к клеткам кислород и выводят наружу углекислый газ. Способности присоединять газы, а также придавать крови красного цвета эритроциты обязаны особой физиологии строения. А именно – сложному белку гемоглобину, в состав которого входит гем.

Плазма, в которой находятся клетки крови, являет собой жидкость желтоватого цвета. В её состав входят белки, гормоны, ферменты, липиды, глюкоза, соли и другие вещества, исполняющие в организме самые разные задачи (их число исчисляется миллиардами). Например, гормоны регулируют работу разных органов, липиды переносят к клеткам холестерин, глюкоза является основным источником энергии в организме.

Если кровь не будет течь по сосудам, человек умрет в ближайшие несколько минут. Объясняется это тем, что все клетки организма, прежде всего – ткани головного мозга, нуждаются в постоянном, непрерывном питании. Поэтому даже замедление кровотока приводит к развитию в организме серьезных патологических последствий.

Движется кровь только по сосудам, которыми пронизан весь организм, и за их пределы не выходит: если это случится, человек может умереть от кровопотери. При этом жидкая ткань мчится по двум замкнутым кругам – малому и большому. Каждый из них начинается в желудочке и завершается в предсердии.

Среди сосудов кровеносной системы различают артерии и вены. Одним из основных различий между кругами кровотока является состав текущей по сосудам жидкой ткани. В артериях, принадлежащим к большому кругу, течет кровь с кислородом и полезными компонентами, в венах – с углекислым газом и продуктами распада. В сосудах малого круга находится субстанция, что нуждается в очистке от углекислоты, мчится по артериям, а насытившаяся кислородом – по венам.

Работа сердечной мышцы

За движение жидкой ткани по сосудам отвечает сердце. Работает оно по принципу насоса: с этой задачей справляется средняя оболочка сердца, именуемая мышцей миокарда.

Сердце человека – это полый мышечный орган, который разделяет на правую и левую части непроницаемая перегородка. Правое предсердие отделено от правого желудочка клапаном. Сюда из вен попадает субстанция, насыщенная углекислотой. Кровь, пройдя через правые полости сердца, попадает в легочную артерию, которая затем разделяется на два более мелких ствола. Отсюда добирается до капилляров, затем – до легочных пузырьков (альвеолам).

Здесь эритроциты расстаются с забранным у клеток углекислым газом, присоединяют к себе кислород. Затем очищенная кровь по одной из четырех вен перетекает к левому предсердию, где завершается малый круг.

Стоит заметить, что физиология желудочка сердца отличается от предсердий более крупными размерами. Это объясняется тем, что предсердия просто собирают кровь, чтобы отправить её в желудочек, а желудочки выталкивают субстанцию в сосуды.

Если человек пребывает в спокойном состоянии, свой путь по малому кругу кровь проходит за пять секунд. Этого времени достаточно, чтобы эритроциты смогли осуществить газообмен и обеспечить кровь необходимым кислородом. Если человек выполняет активные упражнения или находится под эмоциональным напряжением, сердце работает быстрее.

Левый желудочек, с которого берет свое начало большой круг, обладает самыми толстыми стенками в сердце. Во время диастолы (расслабления мышц желудочков и предсердий) кровь заполняет полости сердца.

Затем в период сокращения (систолы) левый желудочек выкидывает в аорту поступившую из предсердия жидкую ткань. Силы, с которой он это делает, достаточно для того, чтобы кровь менее чем за полминуты добралась до самых отдаленных участков организма, передала им питательные компоненты, забрала продукты распада и оказалась в правом предсердии. Учитывая огромную скорость, с которой движется жидкая ткань, становится понятно, почему так опасны сильные повреждения сосудов и почему человек при повреждении крупной вены или артерии очень быстро теряет кровь.

Вены и артерии

Сосуды организма по виду напоминают пронизывающую организм сеть трубок с разным диаметром и толщиной стенок. Кровь, обогащенная кислородом и питательными элементами, под влиянием ритмически сокращающейся сердечной мышцы движется по:

- аорте – самому крупному кровеносному сосуду, диаметр которого равен 2,5 см;

- артериям – в них разветвляется аорта, после чего кровь идет в верхнюю часть тела, вниз, а также уходит по коронарным артериям, которые обслуживают сердце;

- артериолам – они отходят от артерий в разные стороны, характеризуются меньшим диаметром;

- прекапиллярам;

- капиллярам – из прекапилляров кровь переходит в капилляры, через стенки которых полезные компоненты проникают в ткани.

Стоит заметить, что говоря о токе крови, ученые выделяют такой термин, как терминальное (микроциркуляторное) русло. Оно являет собой совокупность сосудов от артериол до венул (мелких вен).

Артерии имеют толстый мышечный слой, их физиология характеризуется эластичностью: это нужно, чтобы выдерживать скорость и сильнейшее давление крови, которая мчится по ним. По мере удаления от сердца и все большему разветвлению артерий, давление уменьшается, и достигает низких значений, когда кровь добирается до капилляров. Низкая скорость в терминальном русле необходима для того, чтобы между кровью и клетками смог произойти обмен. После того как в жидкой ткани оказываются продукты распада, она приобретает более темный тона и переходит из капилляров в посткапилляры, венулы, затем – в вены.

Движется жидкая ткань значительно медленнее, чем по артериям, а физиология строения венозных сосудов несколько отличается. Они имеют очень мягкие эластичные стенки, которые позволяют им растягиваться, больший просвет: вены вмещают около семидесяти процентов от общего количества крови.

В то время как ток артериальной крови зависит от сердечной мышцы, в венах она больше двигается за счет сокращения скелетных мышц, а также дыхания. Помимо этого, на стенках многих вен находятся клапаны: кровь, которая движется к сердцу с нижней части тела, течет вверх. Клапаны не позволяют ей поддаться силе тяжести и не дают возможности двигаться в противоположном от сердца направлении.

Больше всего клапанов находится в венах рук и ног. В тоже время крупные вены, например, полые, воротная, а также те, по которым кровь течет из головного мозга, клапанов не имеют: это нужно, чтобы не допустить застоя жидкой ткани.

Вспомогательные органы

Прежде чем попасть к сердцу, насыщенная продуктами распада кровь, двигаясь по венозному руслу, проходит очистку в печени, селезенке, почках. Это – вспомогательные органы в кровеносной системе.

Почки выводят из крови ненужные вещества (очищают от шлаков, что содержат азоты и других продуктов обмена). Затем они отправляют ненужные организму компоненты наружу по мочевыделительной системе.

Огромная роль в очистке жидкой ткани от вредных веществ принадлежит печени. К ней токсины в составе венозной крови по воротной вене поступают от желудка, кишечника, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря. Печень яды перерабатывает в безвредные вещества, затем очищенная кровь возвращается в венозное русло.

Если в печени развиваются патологические процессы или в неё поступило слишком много токсинов, за один и даже несколько раз она не справляется с работой. Поэтому в кровяное русло, а затем в сердце кровь попадает неочищенная. Если жидкая ткань оказывается неспособна попасть в печень из-за того, что сосуды в органе оказались перекрыты (например, цирроз), она может обойти этот орган и продолжить свой путь по кровяному руслу неочищенной. Но такая ситуация долго длиться не будет, и человека в ближайшее время ждет смерть.

Печень не только очищает кровь, но и вырабатывает ферменты, которые попадают в кровяное русло и участвуют в различных процессах жизнедеятельности, свертывания. Она контролирует уровень глюкозы, превращая её излишки в гликоген и выступая в качестве депо, охраняя его, а также выполняет огромное количество других функций. Стоит заметить, что в печень впадает и артериальная кровь, которая нужна для нормальной жизнедеятельности органа.

По мере продвижения к сердцу кровь, которая идет от печени, почек, головного мозга, рук и других органов, собирается в вены. В результате возле печени остаются две полые вены, по которым венозная кровь попадает в правое предсердие, желудочек, легкие, где происходит её очистка от углекислоты.

Кровеносная система - физиологическая система, состоящая из сердца и кровеносных сосудов, обеспечивающая замкнутый круговорот крови. Вместе с входит в состав сердечно-сосудистой системы .

Кровообращение - циркуляции крови в организме. Кровь может выполнить свои функции, только циркулируя в организме. Система opганов кровообращения: сердце (центральный opган кровообращения) и кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры).

Кровеносная система человека замкнутая, состоит из двух кругов кровообращения и четырёхкамерного сердца (2 предсердия и 2 желудочка). Артерии проводят кровь от сердца; в их стенках много мышечных клеток; стенки артерий эластичны. Вены проводят кровь к сердцу; их стенки менее упругие, но более растяжимые, чем артериальные; имеют клапаны. Капилляры осуществляют обмен веществ между кровью и клетками организма; их стенки состоят из одного слоя эпителиальных клеток.

Строение сердца

Сердце - центральный орган кровеносной системы, его ритмические сокращения обеспечивают циркуляцию крови в организме (рис. 4.15). Это полый мышечный орган, расположенный преимущественно в левой половине грудной полости. Масса сердца взрослого человека - 250-350 г. Стенка сердца образована тремя оболочками: соединительнотканной (эпикард), мышечной (миокард) и эндотелиальной (эндокард). Сердце расположено в соединительнотканной околосердечной сумке (перикард), стенки которой выделяют жидкость, увлажняющую сердце и уменьшающую его трение при сокращениях.

Сердце человека - четырёхкамерное: сплошная вертикальная перегородка делит его на левую и правую половины, каждая из которых при помощи поперечной перегородки со створчатым клапаном разделена на предсердие и желудочек. При сокращении предсердий створки клапанов провисают внутрь желудочков, обеспечивая переход крови из предсердий в желудочки. При сокращении желудочков кровь давит на створки клапанов, в результате они поднимаются и захлопываются. Натяжение сухожильных нитей, прикреплённых к внутренней стенке желудочка, предотвращает выворачивание створок в полость предсердий.

Кровь выталкивается из желудочков в сосуды - аорту и лёгочный ствол. В местах выхода этих сосудов из желудочков находятся полулунные клапаны, имеющие вид кармашков. Прижимаясь к стенкам сосудов, они пропускают в них кровь. При расслаблении желудочков кармашки клапанов заполняются кровью и закрывают просвет сосудов для предотвращения обратного тока крови. В итоге обеспечивается односторонний ток крови: из предсердий в желудочки и из желудочков в артерии.

Для работы сердца необходимо значительное количество питательных веществ и кислорода. Кровоснабжение сердца начинается двумя коронарными (венечными) артериями, которые отходят от начальной расширенной части аорты (луковицы аорты). Они снабжают кровью стенки сердца. В сердечной мышце кровь собирается в сердечные вены. Они сливаются в венечный синус, впадающий в правое предсердие. Ряд вен открывается непосредственно в полость предсердия.

Работа сердца

Функции сердца заключается перекачке крови из вен в артерии. Сердце сокращается ритмично: сокращения чередуются с расслаблениями. Сокращение отделов сердца называется систолой , а расслабление диастолой . Сердечный цикл - период, охватывающий одно сокращение и одно расслабление. Он продолжается 0.8 с и состоит из трех фаз:

- I фаза - сокращение (систола) предсердий - длится 0,1 с;

- II фаза - сокращение (систола) желудочков - длится 0,3 с;

- III фаза - общая пауза - и предсердия и желудочки расслаблены - длится 0,4 с.

В состоянии покоя частота сердечных сокращений взрослого человека составляет 60-80 раз в 1 мин, у спортсменов 40-50, у новорожденных 140. При физической нагрузке сердце сокращается чаще, при этом продолжительность общей паузы сокращается. Количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение (систолу), называется систолический объем крови . Он составляет 120-160 мл (60-80 мл для каждого желудочка). Количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту, называется минутный объем крови . Он составляет 4,5-5.5 л.

Частота и сила сердечных сокращений зависят от . Сердце иннервируется автономной (вегетативной) нервной системой: регулирующие его деятельность центры находятся в продолговатом и спинном мозге. В гипоталамусе и коре больших полушарий находятся центры регуляции сердечной деятельности , обеспечивающие изменение частоты сердечных сокращений при эмоциональных реакциях.

Электрокардиограмма (ЭКГ) запись биоэлектрических сигналов от кожи рук и ног и от поверхности грудной клетки. ЭКГ отражает состояние мышцы сердца. При работе сердца возникают звуки, называемые тонами сердца . При некоторых заболеваниях характер тонов изменяется и появляются шумы.

Кровеносные сосуды

Кровеносные сосуды делят на артерии, капилляры и вены .

Артерии - сосуды, по которым кровь под давлением двигается от сердца. Они имеют плотные эластичные стенки, состоящие из трёх оболочек: соединительнотканной (наружной), гладкомышечной (средней) и эндотелиальной (внутренней). По мере удаления от сердца артерии сильно ветвятся на более мелкие сосуды - артериолы, которые распадаются на тончайшие сосуды - капилляры .

Стенки капилляров очень тонкие, они образованы лишь слоем эндотелиальных клеток. Через стенки капилляров происходит газообмен между кровью и тканями: кровь отдаёт тканям большую часть растворённого в ней О 2 и насыщается СО 2 (превращается из артериальной в венозную ); из крови в ткани переходят также питательные вещества, а обратно - продукты обмена веществ.

Из капилляров кровь собирается в вены - сосуды, по которым кровь под небольшим давлением переносится в сердце. Стенки вен снабжены клапанами в виде карманов, препятствующими обратному движению крови. Стенки вен состоят из тех же трёх оболочек, что и артерии, однако мышечная оболочка развита слабее.

Кровь движется по сосудам благодаря сокращениям сердца , создающим разницу давлений крови в разных частях сосудистой системы. Кровь течет от места, где ее давление выше (артерии), туда, где ее давление ниже (капилляры, вены). В то же время движение крови по сосудам зависит от сопротивлении стенок сосудов. Количество крови, проходящей через opгaн, зависит от разности давлений в артериях и венах этого органа и сопротивления течению крови в eго сосудистой сети.

Для движения крови по венам недостаточно одного давления, создаваемою сердцем. Этому способствуют клапаны вен, обеспечивающие ток крови в одном направлении; сокращение близлежащих скелетных мышц, которые сжимают стенки вен, проталкивая кровь к сердцу; присасывающее действие крупных вен при увеличении объема грудной полости и отрицательное давление в ней.

Кровообращение

Кровеносная система человека - замкнутая (кровь движется только по сосудам) и включает два круга кровообращения.

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, из которого артериальная кровь выбрасывается в самую крупную артерию - аорту. Аорта описывает дугу и затем тянется вдоль позвоночника, разветвляясь на артерии, несущие кровь к верхним и нижним конечностям, голове, туловищу и внутренним органам. В органах расположены сети капилляров, пронизывающие ткани и доставляющие кислород и питательные вещества. В капиллярах кровь превращается в венозную. Венозная кровь по венам собирается в два крупных сосуда - верхнюю полую вену (кровь от головы, шеи, верхних конечностей) и нижнюю полую вену (остальные части тела). Полые вены открываются в правое предсердие.

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, из которого венозная кровь по лёгочному стволу, распадающемуся на две лёгочные артерии, переносится к лёгким. В лёгких они распадаются на капилляры, оплетающие лёгочные пузырьки (альвеолы). Здесь происходит газообмен, и венозная кровь превращается в артериальную. Обогащённая кислородом кровь по лёгочным венам возвращается в левое предсердие. Таким образом, по артериям малого круга кровообращения течёт венозная кровь, а по венам - артериальная .

Кровяное давление и пульс

Кровяное давление – это давление, при котором кровь находится в кровеносном сосуде. Наиболее высокое давление в аорте, меньше в крупных артериях, еще меньше и капиллярах и самое низкое в венах.

Кровяное давление у человека измеряют с помощью ртутного или пружинного тонометра в плечевой артерии (артериальное давление). Максимальное (систолическое) давление давление во время систолы желудочков (110-120 мм pт. ст.). Минимальное (диастолическое) давление давление во время диастолы желудочков (60 80 мм рт. ст.). Пульсовое давление разность между систолическим и диастолическим давлением. Повышение кровяного давлении называется гипертонией , понижение - гипотонией . Повышение артериального давлении происходит при тяжелой физической нагрузке, понижение — при больших кровопотерях, сильных травмах, отравлениях и др. С возрастом эластичность стенок артерий уменьшается, поэтому давление в них становится выше. Нормальное кровяное давление организм регулирует с помощью введении или изъятия крови из кровяных депо (селезенки, печени, кожи) или с помощью изменении просвета сосудов.

Движение крови по сосудам возможно благодаря разности давлений в начале и в конце круга кровообращения. Кровяное давление в аорте и крупных артериях составляет 110-120 мм рт. ст. (то есть на 110-120 мм рт. ст. выше атмосферного); в артериях 60-70, в артериальном и венозном концах капилляра - 30 и 15 соответственно; в венах конечностей 5-8, в крупных венах грудной полости и при впадении их в правое предсердие почти равно атмосферному (при вдохе несколько ниже атмосферного, при выдохе несколько выше).

Артериальный пульс – это ритмичные колебании стенок артерий в результате поступления крови в аорту при систоле левого желудочка. Пульс можно обнаружить на ощупь там. где артерии лежат ближе к поверхности тела: в области лучевой артерии нижней трети предплечья, в поверхностной височной артерии и тыльной артерии стопы.

Это конспект по теме «Кровеносная система. Кровообращение» . Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту:

Кровеносная система состоит из центрального органа – сердца и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами. Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Кровеносная система выполняет следующие функции :

ü дыхательную (участие в газообмене) – кровь доставляет к тканям кислород, а в кровь из тканей поступает углекислый газ;

ü трофическую – кровь переносит к органам и тканям питательные вещества, полученные с пищей;

ü защитную – лейкоциты крови участвуют в поглощении попадающих в организм микробов (фагоцитоз);

ü транспортную – по сосудистой системе разносятся гормоны, ферменты и т.д.;

ü терморегуляторную – способствует выравниванию температуры тела;

ü экскреторную – с кровью удаляются продукты жизнедеятельности клеточных элементов и переносятся к экскреторным органам (почкам).

Кровь представляет собой жидкую ткань, состоящую из плазмы (межклеточного вещества) и взвешенных в ней форменных элементов, которые развиваются не в сосудах, а в кроветворных органах. Форменные элементы составляют 36-40%, а плазма – 60-64% от объема крови (рис. 32). В организме человека массой 70кг содержится в среднем 5,5-6л крови. Кровь циркулирует в кровеносных сосудах и отделена от других тканей сосудистой стенкой, однако форменные элементы и плазма могут переходить в соединительную ткань, окружающую сосуды. Эта система обеспечивает постоянство внутренней среды организма.

Плазма крови – это жидкое межклеточное вещество, состоящее из воды (до 90%), смеси белков, жиров, солей, гормонов, ферментов и растворенных газов, а также конечных продуктов обмена, которые выделяются из организма почками и отчасти кожей.

К форменным элементам крови относятся эритроциты или красные кровяные тельца, лейкоциты или белые кровяные тельца и тромбоциты или кровяные пластинки.

Рис.32. Состав крови.

Эритроциты – это высокодифференцированные клетки, которые не содержат ядра и отдельных органелл и не способны к делению. Продолжительность жизни эритроцита равна 2-3 месяцам. Количество эритроцитов в крови изменчиво, оно подвержено индивидуальным, возрастным, суточным и климатическим колебаниям. В норме у здорового человека количество эритроцитов колеблется от 4,5 до 5,5 миллионов в одном кубическом миллиметре. Эритроциты содержат сложный белок – гемоглобин. Он обладает способностью легко присоединять и отщеплять кислород и углекислоту. В легких гемоглобин отдает углекислоту и присоединяет кислород. Кислород доставляется тканям, а от них забирается углекислота. Следовательно, эритроциты в организме осуществляют газообмен.

Лейкоциты развиваются в красном костном мозге, лимфатических узлах и селезенке и в зрелом состоянии поступают в кровь. Количество лейкоцитов в крови взрослого человека колеблется от 6000 до 8000 в одном кубическом миллиметре. Лейкоциты способны к активному передвижению. Прилипая к стенке капилляров, они проникают сквозь щель между клетками эндотелия в окружающую рыхлую соединительную ткань. Процесс выхода лейкоцитов из кровеносного русла называется миграцией . Лейкоциты содержат ядро, величина, форма и строение которого разнообразны. На основании особенностей строения цитоплазмы различают две группы лейкоцитов: незернистые лейкоциты (лимфоциты и моноциты) и зернистые лейкоциты (нейтрофильные, базофильные и эозинофильные), содержащие в цитоплазме зернистые включения.

Одной из главных функций лейкоцитов является защита организма от микробов и различных инородных тел, образование антител. Учение о защитной функции лейкоцитов было разработано И.И.Мечниковым. Клетки, захватывающие инородные частицы или микробы, были названы фагоцитами , а процесс поглощения – фагоцитозом . Местом размножения зернистых лейкоцитов является костный мозг, а лимфоцитов – лимфатические узлы.

Тромбоциты или кровяные пластинки играют важную роль в свертывании крови при нарушении целостности кровеносных сосудов. Уменьшение их количества в крови вызывает замедленное ее свертывание. Резкое понижение свертывания крови наблюдается при гемофилии, которая передается по наследству через женщин, а болеют только мужчины.

В плазме форменные элементы крови находятся в определенных количественных соотношениях, которые принято называть формулой крови (гемограммой), а процентные соотношения лейкоцитов в периферической крови – лейкоцитарной формулой. В медицинской практике анализ крови имеет большое значение для характеристики состояния организма и диагностики ряда заболеваний. Лейкоцитарная формула позволяет оценивать функциональное состояние тех кроветворных тканей, которые поставляют в кровь различные виды лейкоцитов. Увеличение общего числа лейкоцитов в периферической крови называется лейкоцитозом . Он может быть физиологическим и патологическим. Физиологический лейкоцитоз скоропроходящий, он наблюдается при мышечном напряжении (например, у спортсменов), при быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное и др. Патологический лейкоцитоз наблюдается при многих инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах, особенно гнойных, после операций. Лейкоцитоз имеет определенное диагностическое и прогностическое значение для дифференциальной диагностики ряда инфекционных заболеваний и различных воспалительных процессов, оценки тяжести заболевания, реактивной способности организма, эффективности терапии. К незернистым лейкоцитам относятся лимфоциты, среди которых различают Т- и В-лимфоциты. Они участвуют в образовании антител при введении в организм чужеродного белка (антигена) и обусловливают иммунитет организма.

Кровеносные сосуды представлены артериями, венами и капиллярами. Наука о сосудах называется ангиологией . Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями , а сосуды, несущие кровь от органов к сердцу – венами . Артерии отходят от ветвей аорты и направляются к органам. Войдя в орган, артерии ветвятся, переходя в артериолы , которые разветвляются на прекапилляры и капилляры . Капилляры продолжаются в посткапилляры , венулы и, наконец, в вены , которые выходят из органа и впадают в верхнюю или нижнюю полые вены, несущие кровь в правое предсердие. Капилляры представляют собой самые тонкостенные сосуды, выполняющие обменную функцию.

Отдельные артерии снабжают целые органы или их части. По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него – экстраорганные (магистральные) артерии и их продолжения, разветвляющиеся внутри органа – внутриорганные или интраорганные артерии. От артерий отходят ветви, которые (до распада на капилляры) могут соединяться между собой, образуя анастомозы .

Рис. 33. Строение стенок сосудов.

Строение стенки сосудов (рис. 33). Стенка артерий состоит из трех оболочек: внутренней, средней и наружной.

Внутренняя оболочка (интима) выстилает стенку сосуда изнутри. Они состоит из эндотелия, лежащего на эластической мембране.

Средняя оболочка (медия) содержит гладкие мышечные и эластические волокна. По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению стенки сосуда массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке артерий больше развиты структуры механического характера, т.е. преобладают эластические волокна. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция крови ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция. Она обеспечивается большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа.

Наружная оболочка (экстерна) представлена соединительной тканью, защищающей сосуд.

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и называются артериолами . Их стенка состоит из эндотелия, лежащего на одном слое мышечных клеток. Артериолы продолжаются непосредственно в прекапилляр, от которого отходят многочисленные капилляры.

Капилляры (рис. 33)представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка капилляров состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, которые проницаемы для растворенных в жидкости веществ и газов. Анастомозируя между собой, капилляры образуют капиллярные сети , переходящие в посткапилляры. Посткапилляры продолжаются в венулы, сопровождающие артериолы. Венулы образуют начальные отрезки венозного русла и переходят в вены.

Вены несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении – от органов к сердцу. Стенки вен устроены так же, как и стенки артерий, однако, они значительно тоньше и в них меньше мышечной и эластической тканей (рис. 33). Вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы – верхнюю и нижнюю полые вены, впадающие в сердце. Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения . Обратному току венозной крови препятствуют клапаны . Они состоят из складки эндотелия, содержащей слой мышечной ткани. Клапаны обращены свободным концом в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови к сердцу и удерживают ее от возвращения обратно.

Факторы, способствующие движению крови по сосудам . В результате систолы желудочков кровь поступает в артерии, и они растягиваются. Сокращаясь в силу своей эластичности и возвращаясь из состояния растяжения в исходное положение, артерии способствуют более равномерному распределению крови по сосудистому руслу. Кровь в артериях течет непрерывно, хотя сердце сокращается и выбрасывает кровь толчкообразно.

Движение крови по венам осуществляется благодаря сокращениям сердца и присасывающему действию грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление, а также сокращению скелетной мускулатуры, гладкой мускулатуры органов и мышечной оболочки вен.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные – одной. Исключение составляют поверхностные вены, которые идут в подкожной клетчатке и не сопровождают артерии.

Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены. В них также заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют собой обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейрогуморальной регуляции обмена веществ.

Движение крови и лимфы в микроскопической части сосудистого русла называется микроциркуляцией . Она осуществляется в сосудах микроциркуляторного русла (рис. 34). Микроциркуляторное русло включает пять звеньев:

1) артериолы;

2) прекапилляры, обеспечивающие доставку крови к капиллярам и регулирующие их кровенаполнение;

3) капилляры, через стенку которых происходит обмен между клеткой и кровью;

4) посткапилляры;

5)венулы, по которым кровь оттекает в вены.

Капилляры составляют главную часть микроциркуляторного русла, в них происходит обмен между кровью и тканями, Из крови в ткани поступает кислород, питательные вещества, ферменты, гормоны, а из тканей в кровь отработанные продукты обмена и углекислота. Длина капилляров очень велика. Если разложить капиллярную сеть одной только мышечной системы, то ее длина будет равна 100000 км. Диаметр капилляров невелик – от 4 до 20 микрон (в среднем 8 мкм). Сумма поперечных сечений всех функционирующих капилляров в 600-800 раз больше диаметра аорты. Это связано с тем, что скорость течения крови в капиллярах примерно в 600-800 раз меньше скорости течения крови в аорте и составляет 0,3-0,5 мм/с. Средняя скорость движения крови в аорте составляет 40 см/с, в венах среднего калибра – 6-14 см/с, а в полых венах она достигает 20 см/с. Время кругооборота крови у человека равно в среднем 20-23 секундам. Следовательно, за 1 минуту совершается полный кругооборот крови трижды, за 1 час – 180 раз, а за сутки – 4320 раз. И это все при наличии в организме человека 4-5л крови.

Рис. 34. Микроциркуляторное русло.

Окольное или коллатеральное кровообращение представляет собой ток крови не по основному сосудистому руслу, а по боковым, связанным с ним сосудам – анастомозам. При этом окольные сосуды расширяются и приобретают характер крупных сосудов. Свойство образования окольного кровообращения широко используют в хирургической практике при операциях на органах. Анастомозы наиболее развиты в венозной системе. В некоторых местах вены имеют большое количество анастомозов, носящих название венозных сплетений. Особенно хорошо венозные сплетения развиты во внутренних органах, расположенных в области таза (мочевой пузырь, прямая кишка, внутренние половые органы).

Кровеносная система подвержена значительным возрастным изменениям. Они заключаются в снижении эластических свойств стенок кровеносных сосудов и появлении склеротических бляшек. В результате таких изменений просвет сосудов уменьшается, что ведет к ухудшению снабжения кровью данного органа.

Из микроциркуляторного русла кровь поступает по венам, а лимфа по лимфатическим сосудам, впадающим в подключичные вены.

Венозная кровь, содержащая присоединившуюся лимфу, вливается в сердце, сначала в правое предсердие, затем в правый желудочек. Из последнего венозная кровь поступает в легкие по малому (легочному) кругу кровообращения.

Рис. 35. Малый круг кровообращения.

Схема кровообращения . Малый (легочный) круг кровообращения (рис. 35) служит для обогащения крови кислородом в легких. Он начинается в правом желудочке , откуда выходит легочный ствол . Легочный ствол, подходя к легким, делится на правую и левую легочные артерии . Последние разветвляются в легких на артерии, артериолы, прекапилляры и капилляры. В капиллярных сетях, оплетающих легочные пузырьки (альвеолы), кровь отдает углекислый газ и получает взамен кислород. Обогащенная кислородом артериальная кровь поступает из капилляров в венулы и вены, которые сливаются в четыре легочные вены , выходящие из легких и впадающие в левое предсердие . В левом предсердии заканчивается малый круг кровообращения.

Рис. 36. Большой круг кровообращения.

Поступившая в левое предсердие артериальная кровь направляется в левый желудочек, где начинается большой круг кровообращения.

Большой круг кровообращения (рис. 36) служит для доставки питательных веществ, ферментов, гормонов и кислорода всем органам и тканям тела и удаления из них продуктов обмена и углекислого газа.

Он начинается в левом желудочке сердца , из которого выходит аорта , несущая артериальную кровь, которая содержит необходимые для жизнедеятельности организма питательные вещества и кислород, и имеет ярко-алый цвет. Аорта разветвляется на артерии, которые идут ко всем органам и тканям тела и переходят в их толще в артериолы и капилляры. Капилляры собираются в венулы и вены. Через стенки капилляров происходит обмен веществ и газообмен между кровью и тканями тела. Протекающая в капиллярах артериальная кровь отдает питательные вещества и кислород и взамен получает продукты обмена и углекислый газ (тканевое дыхание). Поэтому поступающая в венозное русло кровь бедна кислородом и богата углекислым газом и имеет темную окраску – венозная кровь. Вены, отходящие от органов, сливаются в два крупных ствола – верхнюю и нижнюю полые вены , которые впадают в правое предсердие , где заканчивается большой круг кровообращения.

Рис. 37. Сосуды, кровоснабжающие сердце.

Таким образом, “от сердца до сердца” большой круг кровообращения выглядит следующим образом: левый желудочек – аорта – основные ветви аорты – артерии среднего и мелкого калибра – артериолы – капилляры – венулы – вены среднего и мелкого калибра – вены, отходящие от органов – верхняя и нижняя полые вены – правое предсердие.

Дополнением к большому кругу является третий (сердечный) круг кровообращения , обслуживающий само сердце (рис. 37). Он начинается отходящими от восходящей аорты правой и левой венечными артериями и заканчивается венами сердца , которые сливаются в венечный синус , открывающийся в правое предсердие .

Центральным органом кровеносной системы является сердце, основной функцией которого является обеспечение непрерывного кровотока по сосудам.

Сердце представляет собой полый мышечный орган, принимающий кровь из впадающих в него венозных стволов и прогоняющий кровь в артериальную систему. Сокращение сердечных камер называется систолой, расслабление – диастолой.

Рис. 38. Сердце (вид спереди).

Сердце имеет форму уплощенного конуса (рис. 38). В нем различают верхушку и основание. Верхушка сердца обращена вниз, вперед и влево, достигая пятого межреберного промежутка на расстоянии 8-9см влево от срединной линии тела. Она образуется за счет левого желудочка. Основание обращено вверх, назад и вправо. Оно образуется предсердиями, а спереди аортой и легочным стволом. Венечная борозда, идущая поперечно к продольной оси сердца, образует границу между предсердиями и желудочками.

По отношению к срединной линии тела сердце расположено асимметрично: одна треть находится справа, две трети слева. На грудную клетку границы сердца проецируются следующим образом:

§ верхушка сердца определяется в пятом левом межреберье на 1см кнутри от среднеключичной линии;

§ верхняя граница (основание сердца) проходит на уровне верхнего края третьих реберных хрящей;

§ правая граница идет от 3-го до 5-го ребер на 2-3см вправо от правого края грудины;

§ нижняя граница идет поперечно от хряща 5-го правого ребра к верхушке сердца;

§ левая граница – от верхушки сердца к 3-му левому реберному хрящу.

Рис. 39. Сердце человека (вскрыто).

Полость сердца состоит из 4-х камер: двух предсердий и двух желудочков – правых и левых (рис. 39).

Правые камеры сердца отделены от левых сплошной перегородкой и между собой не сообщаются. Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое или артериальное сердце (по свойству находящейся в нем крови); правое предсердие и правый желудочек составляют правое или венозное сердце. Между каждым предсердием и желудочком располагается предсердно-желудочковая перегородка, в которой имеется предсердно-желудочковое отверстие.

Правое и левое предсердия по форме напоминают куб. Правое предсердие принимает венозную кровь из большого круга кровообращения и стенок сердца, левое – артериальную кровь из малого круга кровообращения. На задней стенке правого предсердия расположены отверстия верхней и нижней полых вен и венечного синуса, в левом предсердии находятся отверстия 4-х легочных вен. Друг от друга предсердия отделены межпредсердной перегородкой. Кверху оба предсердия продолжаются в отростки, образуя правое и левое ушки, которые охватывают у основания аорту и легочный ствол.

Правое и левое предсердия сообщаются с соответствующими желудочками посредством предсердно-желудочковых отверстий, расположенных в предсердно-желудочковых перегородках. Отверстия ограничены фиброзным кольцом, поэтому не спадаются. По краю отверстий располагаются клапаны: справа – трехстворчатый, слева – двухстворчатый или митральный (рис. 39). Свободные края клапанов обращены в полость желудочков. На внутренней поверхности обоих желудочков расположены выступающие в просвет сосочковые мышцы и сухожильные хорды, от которых к свободному краю створок клапанов тянутся сухожильные нити, препятствующие вывороту створок клапанов в просвет предсердий (рис. 39). В верхней части каждого желудочка расположено еще по одному отверстию: в правом желудочке отверстие легочного ствола, в левом – аорты, снабженные полулунными клапанами, свободные края которых утолщены за счет небольших узелков (рис. 39). Между стенками сосудов и полулунными заслонками расположены небольшие карманы – синусы легочного ствола и аорты. Между собой желудочки отделены межжелудочковой перегородкой.

При сокращении предсердий (систоле) створки левого и правого предсердно-желудочковых клапанов открыты в сторону полостей желудочков, током крови они прижимаются к их стенке и не препятствуют прохождению крови из предсердий в желудочки. Вслед за сокращением предсердий наступает сокращение желудочков (предсердия при этом расслаблены – диастола). При сокращении желудочков свободные края створок клапанов под давлением крови смыкаются и закрывают предсердно-желудочковые отверстия. При этом кровь из левого желудочка поступает в аорту, из правого – в легочный ствол. Полулунные заслонки клапанов прижимаются к стенкам сосудов. Затем расслабляются желудочки, и в сердечном цикле наступает общая диастолическая пауза. При этом синусы клапанов аорты и легочного ствола заполняются кровью, благодаря чему заслонки клапанов смыкаются, закрывая просвет сосудов, и предотвращают возврат крови в желудочки. Таким образом, функция клапанов заключается в обеспечении кровотока в одном направлении или в препятствии обратному току крови.

Стенка сердца состоит из трех слоев (оболочек):

ü внутреннего – эндокарда , выстилающего полости сердца и образующего клапаны;

ü среднего – миокарда , составляющего большую часть стенки сердца;

ü наружного – эпикарда , являющегося висцеральным листком серозной оболочки (перикарда).

Внутренняя поверхность полостей сердца выстлана эндокардом . Он состоит из слоя соединительной ткани с большим количеством эластических волокон и гладких мышечных клеток, покрытых внутренним эндотелиальным слоем. Все сердечные клапаны являются дубликатурой (удвоением) эндокарда.

Миокард образован поперечнополосатой мышечной тканью. Она отличается от скелетной мускулатуры строением волокон и непроизвольной функцией. Степень развития миокарда в различных отделах сердца обусловлена выполняемой ими функцией. В предсердиях, функция которых состоит в изгнании крови в желудочки, миокард развит наиболее слабо и представлен двумя слоями. Миокард желудочков имеет трехслойное строение, причем в стенке левого желудочка, обеспечивающего циркуляцию крови в сосудах большого круга кровообращения, он почти в два раза толще в сравнении с правым желудочком, основная функция которого обеспечение кровотока в малом кругу кровообращения. Мышечные волокна предсердий и желудочков изолированы друг от друга, чем и объясняется их раздельное сокращение. Вначале одновременно сокращаются оба предсердия, затем оба желудочка (предсердия при сокращении желудочков расслаблены).

Важную роль в ритмической работе сердца и в координации деятельности мускулатуры отдельных камер сердца играет проводящая система сердца , которая представлена специализированными атипичными мышечными клетками, образующими под эндокардом особые пучки и узлы (рис. 40).

Синусо-предсердный узел расположен между правым ушком и местом впадения верхней полой вены. Он связан с мускулатурой предсердий и имеет значение для их ритмичного сокращения. Синусо-предсердный узел функционально связан с предсердно-желудочковым узлом , расположенным у основания межпредсердной перегородки. От этого узла в межжелудочковую перегородку тянется предсердно-желудочковый пучок (пучок Гиса) . Этот пучок делится на правую и левую ножки, идущие в миокард соответствующих желудочков, где разветвляется на волокна Пуркинье . Благодаря этому устанавливается регуляция ритма сердечных сокращение – сначала предсердий, а затем желудочков. Возбуждение с синусо-предсердного узла передается по миокарду предсердий на предсердно-желудочковый узел, от которого распространяется по предсердно-желудочковому пучку на миокард желудочков.

Рис. 40. Проводящая система сердца.

Снаружи миокард покрыт эпикардом , представляющим собой серозную оболочку.

Кровоснабжение сердца осуществляется правой и левой венечными или коронарными артериями (рис. 37), отходящими от восходящей аорты. Отток венозной крови от сердца происходит через вены сердца, которые впадают в правое предсердие как непосредственно, так и через венечный синус.

Иннервация сердца осуществляется сердечными нервами, отходящими от правого и левого симпатических стволов, и сердечными ветвями блуждающих нервов.

Околосердечная сумка . Сердце расположено в замкнутом серозном мешке – перикарде, в котором различают два слоя: наружный фиброзный и внутренний серозный.

Внутренний слой делится на два листка: висцеральный – эпикард (наружный слой стенки сердца) и париетальный, сращенный с внутренней поверхностью фиброзного слоя. Между висцеральным и париетальным листками находится перикардиальная полость, содержащая серозную жидкость.

На деятельность кровеносной системы и, в частности сердца, оказывают влияние многочисленные факторы, в том числе и систематические занятия спортом. При усиленной и длительной мышечной работе к сердцу предъявляются повешенные требования, вследствие чего в нем происходят определенные структурные изменения. В первую очередь эти изменения проявляются увеличением размеров и массы сердца (в основном левого желудочка) и называются физиологической или рабочей гипертрофией. Наибольшее увеличение размеров сердца наблюдается у велосипедистов, гребцов, марафонцев, самые увеличенные сердца у лыжников. У бегунов и пловцов на небольшие дистанции, у боксеров и футболистов увеличение сердца обнаруживается в меньшей степени.

СОСУДЫ МАЛОГО (ЛЕГОЧНОГО) КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Малый круг кровообращения (рис. 35) служит для обогащения кислородом крови, оттекающей от органов, и удаления из нее углекислоты. Этот процесс осуществляется в легких, через которые проходит вся кровь, циркулирующая в организме человека. Венозная кровь по верхней и нижней полым венам поступает в правое предсердие, из него в правый желудочек, из которого выходит легочный ствол. Он направляется влево и вверх, пересекает лежащую позади аорту и на уровне 4-5 грудных позвонков делится на правую и левую легочные артерии, которые направляются к соответствующему легкому. В легких легочные артерии делятся на ветви, несущие кровь к соответствующим долям легкого. Легочные артерии на всем протяжении сопровождают бронхи и, повторяя их разветвления, сосуды делятся на все более мелкие внутрилегочные сосуды, переходящие на уровне альвеол в капилляры, оплетающие легочные альвеолы. Через стенку капилляров осуществляется газообмен. Кровь отдает избыток углекислоты и насыщается кислородом, вследствие чего становится артериальной и приобретает алый цвет. Обогащенная кислородом кровь собирается в мелкие, а затем крупные вены, которые повторяют ход артериальных сосудов. Оттекающая из легких кровь собирается в четыре легочные вены, выходящие из легких. Каждая легочная вена открывается в левое предсердие. В кровоснабжении легкого сосуды малого круга не участвуют.

АРТЕРИИ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Аорта представляет собой основной ствол артерий большого круга кровообращения. Она выносит кровь из левого желудочка сердца. По мере удаления от сердца площадь поперечного сечения артерий увеличивается, т.е. кровеносное русло становится шире. В области капиллярной сети наблюдается его увеличение в 600-800 раз по сравнению с площадью сечения аорты.

В аорте различают три отдела: восходящая аорта, дуга аорты и нисходящая аорта. На уровне 4-го поясничного позвонка аорта делится на правую и левую общие подвздошные артерии (рис. 41).

Рис. 41. Аорта и ее ветви.

Ветвями восходящей аорты являются правая и левая венечные артерии, кровоснабжающие стенку сердца (рис. 37).

От дуги аорты справа налево отходят: плечеголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии (рис. 42).

Плечеголовной ствол располагается впереди трахеи и позади правого грудино-ключичного сустава, он делится на правую общую сонную и правую подключичную артерии (рис. 42).

Ветви дуги аорты кровоснабжают органы головы, шеи и верхние конечности. Проекция дуги аорты – на середине рукоятки грудины, плечеголовного ствола – от дуги аорты к правому грудино-ключичному суставу, общей сонной артерии – по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы до уровня верхнего края щитовидного хряща.

Общие сонные артерии (правая и левая) направляются вверх по обеим сторонам трахеи и пищевода и на уровне верхнего края щитовидного хряща делятся на наружную и внутреннюю сонные артерии. Общую сонную артерию прижимают для остановки кровотечения к бугорку 6-го шейного позвонка.

Кровоснабжение органов, мышц и кожи шеи и головы осуществляется за счет ветвей наружной сонной артерии , которая на уровне шейки нижней челюсти делится на свои конечные ветви – верхнечелюстную и поверхностную височную артерии. Ветви наружной сонной артерии кровоснабжают наружные покровы головы, лица и шеи, мимические и жевательные мышцы, слюнные железы, зубы верхней и нижней челюстей, язык, глотку, гортань, твердое и мягкое небо, небные миндалины, грудино-ключично-сосцевидную мышцу и другие мышцы шеи, расположенные выше подъязычной кости.

Внутренняя сонная артерии (рис. 42), начавшись от общей сонной артерии, поднимается к основанию черепа и через сонный канал проникает в полость черепа. В области шеи ветвей не дает. Артерия кровоснабжает твердую мозговую оболочку, глазное яблоко и его мышцы, слизистую носовой полости, головной мозг. Основными ее ветвями являются глазная артерия , передняя и средняя мозговые артерии и задняя соединительная артерия (рис.42).

Подключичные артерии (рис. 42) отходят левая от дуги аорты, правая от плечеголовного ствола. Обе артерии выходят через верхнее отверстие грудной клетки на шею, ложатся на 1-е ребро и проникают в подмышечную область, где получают название подмышечных артерий . Подключичная артерия кровоснабжает гортань, пищевод, щитовидную и зобную железы, мышцы спины.

Рис. 42. Ветви дуги аорты. Сосуды головного мозга.

От подключичной артерии отходит позвоночная артерия, кровоснабжающая головной и спинной мозг, глубокие мышцы шеи. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются вместе, образуя базилярную артерию, которая у переднего края моста (отдел головного мозга) делится на две задние мозговые артерии (рис. 42). Эти артерии вместе с ветвями сонной артерии участвуют в образовании артериального круга большого мозга.

Продолжением подключичной артерии является подмышечная артерия . Она лежит в глубине подмышечной впадины, проходит вместе с подмышечной веной и стволами плечевого сплетения. Подмышечная артерия кровоснабжает плечевой сустав, кожу и мышцы пояса верхней конечности и груди.

Продолжением подмышечной артерии является плечевая артерия , которая кровоснабжает плечо (мышцы, кость и кожу с подкожной клетчаткой) и локтевой сустав. Она доходит до локтевого сгиба и на уровне шейки лучевой кости делится на конечные ветви – лучевую и локтевую артерии. Указанные артерии питают своими ветвями кожу, мышцы, кости и суставы предплечья и кисти. Эти артерии широко анастомозируют между собой и в области кисти образуют двесети: тыльную и ладонную. На ладонной поверхности имеются две дуги – поверхностная и глубокая. Они представляют собой важное функциональное приспособление, т.к. в связи с разнообразной функцией руки сосуды кисти часто подвергаются сдавливанию. При изменении кровотока в поверхностной ладонной дуге кровоснабжение кисти не страдает, так как доставка крови происходит в таких случаях по артериям глубокой дуги.

Проекцию крупных артерий на кожу верхней конечности и места их пульсации важно знать при остановке кровотечений и наложении жгутов в случаях спортивных травм. Проекция плечевой артерии определяется по направлению медиальной борозды плеча до локтевой ямки; лучевой артерии – от локтевой ямки до латерального шиловидного отростка; локтевой артерии – от локтевой ямки до гороховидной кости; поверхностной ладонной дуги – посередине пястных костей, а глубокой – на их основании. Место пульсации плечевой артерии определяется в его медиальной борозде, лучевой – в дистальном отделе предплечья на лучевой кости.

Нисходящая аорта (продолжение дуги аорты) проходит слева вдоль позвоночного столба от 4-го грудного до 4-го поясничного позвонков, где делится на свои конечные ветви – правую и левую общие подвздошные артерии (рис. 41, 43). В нисходящей аорте различают грудную и брюшную части. Все ветви нисходящей аорты делятся на париетальные (пристеночные) и висцеральные (внутренностные).

Пристеночные ветви грудной аорты: а)10 пар межреберных артерий, идущих вдоль нижних краев ребер и кровоснабжающих мышцы межреберных промежутков, кожу и мышцы боковых отделов груди, спины, верхних отделов передней брюшной стенки, спинной мозг и его оболочки; б) верхние диафрагмальные артерии (правая и левая), кровоснабжающие диафрагму.

К органам грудной полости (легким, трахее, бронхам, пищеводу, перикарду и др.) идут висцеральные ветви грудной аорты.

К пристеночным ветвям брюшной аорты относятся нижние диафрагмальные артерии и 4 поясничных артерии, которые кровоснабжают диафрагму, поясничные позвонки, спинной мозг, мышцы и кожу области поясницы и живота.

Висцеральные ветви брюшной аорты (рис. 43) делятся на парные и непарные. Парные ветви идут к парным органам брюшной полости: надпочечникам – средняя надпочечниковая артерия, почкам – почечная артерия, к яичкам (или яичникам) – яичковая или яичниковая артерии. Непарные ветви брюшной аорты идут к непарным органам брюшной полости, в основном органам пищеварительной системы. К ним относятся чревной ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии.

Рис. 43. Нисходящая аорта и ее ветви.

Чревный ствол (рис. 43) отходит от аорты на уровне 12-го грудного позвонка и делится на три ветви: левую желудочную, общую печеночную и селезеночную артерии, кровоснабжающие желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, селезенку, двенадцатиперстную кишку.

Верхняя брыжеечная артерия отходит от аорты на уровне 1-го поясничного позвонка, она отдает ветви к поджелудочной железе, тонкой кишке и начальным отделам толстой кишки.

Нижняя брыжеечная артерия отходит от брюшной аорты на уровне 3-го поясничного позвонка, она кровоснабжает нижние отделы толстой кишки.

На уровне 4-го поясничного позвонка брюшная аорта делится на правую и левую общие подвздошные артерии (рис. 43). При кровотечении из нижележащих артерий ствол брюшной аорты прижимают к позвоночному столбу в области пупка, который расположен выше ее бифуркации. У верхнего края крестцово-подвздошного сочленения общая подвздошная артерия делится на наружную и внутреннюю подвздошные артерии.

Внутренняя подвздошная артерия спускается в малый таз, где отдает пристеночные и висцеральные ветви. Париетальные ветви идут к мышцам поясничной области, ягодичным мышцам, позвоночному столбу и спинному мозгу, мышцам и коже бедра, тазобедренному суставу. Висцеральные ветви внутренней подвздошной артерии осуществляют кровоснабжение органов малого таза и наружных половых органов.

Рис. 44. Наружная подвздошная артерия и ее ветви.

Наружная подвздошная артерия (рис. 44) идет кнаружи и книзу, проходит под паховой связкой через сосудистую лакуну на бедро, где называется бедренной артерией. Наружная подвздошная артерия отдает ветви к мышцам передней стенки живота, к наружным половым органам.

Ее продолжением является бедренная артерия, которая проходит в борозде между подвздошно-поясничной и гребенчатой мышцами. Ее основные ветви кровоснабжают мышцы брюшной стенки, подвздошную кость, мышцы бедра и бедренную кость, тазобедренный и частично коленный суставы, кожу наружных половых органов. Бедренная артерия проникает в подколенную ямку и продолжается в подколенную артерию.

Подколенная артерия и ее ветви кровоснабжают нижние отделы мышц бедра и коленный сустав. Она идет от задней поверхности коленного сустава до камбаловидной мышцы, где делится на переднюю и заднюю большеберцовые артерии, которые питают кожу и мышцы передней и задней групп мышц голени, коленный и голеностопный суставы. Эти артерии переходят в артерии стопы: передняя – в дорзальную (тыльную) артерию стопы, задняя – в медиальную и латеральную подошвенные артерии.

Проекция бедренной артерии на кожу нижней конечности показывается по линии, соединяющей середину паховой связки с латеральным надмыщелком бедра; подколенной – по линии, соединяющей верхний и нижний углы подколенной ямки; передней большеберцовой – по передней поверхности голени; задней большеберцовой – из подколенной ямки по середине задней поверхности голени к внутренней лодыжке; тыльной артерии стопы – от середины голеностопного сустава к первому межкостному промежутку; латеральной и медиальной подошвенных артерий – по соответствующему краю подошвенной поверхности стопы.

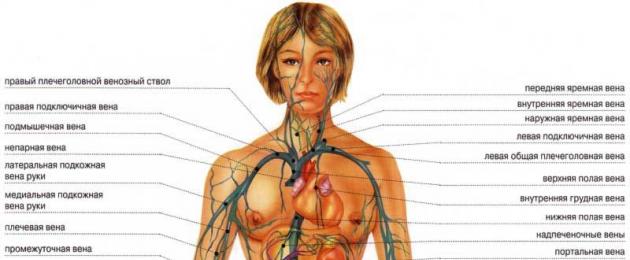

ВЕНЫ БОЛЬШОГО КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ

Венозная система представляет собой систему сосудов, по которым кровь возвращается к сердцу. По венам течет венозная кровь от органов и тканей, исключая легкие.

Большинство вен идет вместе с артериями, многие из них имеют те же названия, что и артерии. Общее количество вен значительно больше, чем артерий, поэтому венозное русло шире артериального. Каждую крупную артерию, как правило, сопровождает одна вена, а среднюю и мелкую – две вены. В некоторых участках тела, например в коже, подкожные вены идут самостоятельно без артерий и сопровождаются кожными нервами. Просвет вен шире, чем просвет артерий. В стенке внутренних органов, изменяющих свой объем, вены образуют венозные сплетения.

Вены большого круга кровообращения разделяются на три системы:

1) система верхней полой вены;

2) система нижней полой вены, включающая и систему воротной вены и

3) система вен сердца, образующих венечный синус сердца.

Главный ствол каждой из этих вен открывается самостоятельным отверстием в полость правого предсердия. Верхняя и нижняя полые вены анастомозируют между собой.

Рис. 45. Верхняя полая вена и ее притоки.

Система верхней полой вены . Верхняя полая вена длиной 5-6 см располагается в грудной полости в переднем средостении. Она образована в результате слияния правой и левой плечеголовных вен позади соединения хряща первого правого ребра с грудиной (рис. 45). Отсюда вена спускается вниз вдоль правого края грудины и на уровне 3-го ребра вливается в правое предсердие. Верхняя полая вена собирает кровь от головы, шеи, верхних конечностей, стенок и органов грудной полости (кроме сердца), частично от области спины и брюшной стенки, т.е. от тех областей тела, которые кровоснабжаются ветвями дуги аорты и грудной части нисходящей аорты.

Каждая плечеголовная вена образуется в результате слияния внутренней яремной и подключичной вен (рис. 45).

Внутренняя яремная вена собирает кровь от органов головы и шеи. На шее она идет в составе сосудисто-нервного пучка шеи вместе с общей сонной артерией и блуждающим нервом. Притоками внутренней яремной вены являются наружная и передняя яремные вены , собирающие кровь от покровов головы и шеи. Наружная яремная вена хорошо видна под кожей, особенно при натуживании или при положениях тела головой вниз.

Подключичная вена (рис. 45)представляет собой непосредственное продолжение подмышечной вены. Она собирает кровь от кожи, мышц и суставов всей верхней конечности.

Вены верхней конечности (рис. 46)разделяются на глубокие и поверхностные или подкожные. Они образуют многочисленные анастомозы.

Рис. 46. Вены верхней конечности.

Глубокие вены сопровождают одноименные артерии. Каждую артерию сопровождают две вены. Исключение составляют вены пальцев и подмышечная вена, образованная в результате слияния двух плечевых вен. Все глубокие вены верхней конечности имеют многочисленные притоки в виде мелких вен, собирающих кровь от костей, суставов и мышц тех областей, в которых они проходят.

К подкожным венам относятся (рис. 46) относятся латеральная подкожная вена руки или головная вена (начинается в лучевом отделе тыла кисти, идет по лучевой стороне предплечья и плеча и впадает в подмышечную вену); 2) медиальная подкожная вена руки или основная вена (начинается на локтевой стороне тыла кисти, направляется в медиальном отделе передней поверхности предплечья, проходит до середины плеча и впадает в плечевую вену); и 3) промежуточная вена локтя , которая представляет собой косо расположенный анастомоз, соединяющий в области локтя основную и головную вены. Эта вена имеет большое практическое значение, так как служит местом для внутривенных вливаний лекарственных веществ, переливания крови и взятия ее для лабораторных исследований.

Система нижней полой вены . Нижняя полая вена – самый толстый венозный ствол в теле человека, расположенный в брюшной полости справа от аорты (рис. 47). Она образуется на уровне 4-го поясничного позвонка из слияния двух общих подвздошных вен. Нижняя полая вена направляется вверх и вправо, проходит через отверстие в сухожильном центре диафрагмы в грудную полость и впадает в правое предсердие. Притоки, впадающие прямо в нижнюю полую вену, соответствуют парным ветвям аорты. Они разделяются на пристеночные вены и вены внутренностей (рис. 47). К пристеночным венам относятся поясничные вены по четыре с каждой стороны и нижние диафрагмальные вены.

К венам внутренностей относятсяяичковые (яичниковые), почечные, надпочечниковые и печеночные вены (рис. 47). Печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену, выносят кровь из печени, куда она поступает через воротную вену и печеночную артерию.

Воротная вена (рис. 48) представляет собой толстый венозный ствол. Она расположена позади головки поджелудочной железы, ее притоками являются селезеночная, верхняя и нижняя брыжеечные вены. В воротах печени воротная вена делится на две ветви, которые уходят в паренхиму печени, где распадаются на множество мелких веточек, оплетающих печеночные дольки; многочисленные капилляры проникают в дольки и слагаются в конце концов в центральные вены, которые собираются в 3 – 4 печеночные вены, впадающие в нижнюю полую вену. Таким образом, система воротной вены в отличие от других вен вставлена между двумя сетями венозных капилляров.

Рис. 47. Нижняя полая вена и ее притоки.

Воротная вена собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости, за исключением печени – от органов желудочно-кишечного тракта, где происходит всасывание питательных веществ, поджелудочной железы и селезенки. Кровь, оттекающая от органов желудочно-кишечного тракта, поступает по воротной вене в печень для обезвреживания и отложения в виде гликогена; от поджелудочной железы поступает инсулин, регулирующий обмен сахара; от селезенки – попадают продукты распада кровяных элементов, используемые в печени для выработки желчи.

Общие подвздошные вены , правая и левая, сливаясь друг с другом на уровне 4-го поясничного позвонка, образуют нижнюю полую вену (рис. 47). Каждая общая подвздошная вена на уровне крестцово-подвздошного сочленения слагается из двух вен: внутренней подвздошной и наружной подвздошной.

Внутренняя подвздошная вена лежит сзади одноименной артерии и собирает кровь от органов малого таза, его стенок, наружных половых органов, от мышц и кожи ягодичной области. Ее притоки образуют ряд венозных сплетений (прямокишечное, крестцовое, мочепузырное, маточное, предстательное), анастомозирующих между собой.

Рис. 48. Воротная вена.

Как и на верхней конечности, вены нижней конечности разделяют на глубокие и поверхностные или подкожные, которые проходят независимо от артерий. Глубокие вены стопы и голени являются двойными и сопровождают одноименные артерии. Подколенная вена , слагающаяся из всех глубоких вен голени, представляет собой одиночный ствол, располагающийся в подколенной ямке. Переходя на бедро, подколенная вена продолжается в бедренную вену , которая располагается кнутри от бедренной артерии. В бедренную вену впадают многочисленные мышечные вены, отводящие кровь от мышц бедра. После прохождения под паховой связкой бедренная вена переходит в наружную подвздошную вену .

Поверхностные вены образуют довольно густое подкожное венозное сплетение, в которое собирается кровь от кожи и поверхностных слоев мышц нижних конечностей. Наиболее крупными поверхностными венами являются малая подкожная вена ноги (начинается на наружной стороне стопы, идет по задней поверхности голени и впадает в подколенную вену) и большая подкожная вена ноги (начинается у большого пальца стопы, идет по ее внутреннему краю, далее по внутренней поверхности голени и бедра и впадает в бедренную вену). Вены нижних конечностей имеют многочисленные клапаны, которые препятствуют обратному току крови.

Одним из важных функциональных приспособлений организма, связанных с большой пластичностью кровеносных сосудов и обеспечивающих бесперебойное кровоснабжение органов и тканей, является коллатеральное кровообращение . Под коллатеральным кровообращением понимается боковой, параллельный ток крови, осуществляющийся по боковым сосудам. Он совершается при временных затруднениях кровотока (например, при сдавливании сосудов в момент движения в суставах) и при патологических состояниях (при закупорке, ранениях, перевязки сосудов при операциях). Боковые сосуды называются коллатералями. При затруднении кровотока по основным сосудам кровь устремляется по анастомозам в ближайшие боковые сосуды, которые расширяются и их стенка перестраивается. В результате нарушенное кровообращение восстанавливается.

Системы путей венозного оттока крови связаны между собой кава-кавальными (между нижней и верхней полыми венами) и порта-кавальными (между воротной и полыми венами) анастомозами , которые обеспечивают окольный ток крови из одной системы в другую. Анастомозы образованы ветвями верхней и нижней полых вен и воротной вены – там, где сосуды одной системы непосредственно сообщаются с другой (например, венозное сплетение пищевода). В нормальных условиях деятельности организма роль анастомозов невелика. Однако при затруднении оттока крови по одной из венозных систем анастомозы принимают активное участие в перераспределении крови между основными магистралями оттока.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АРТЕРИЙ И ВЕН

Распределение сосудов в организме имеет определенные закономерности. Артериальная система отражает в своем строении законы строения и развития организма и его отдельных систем (П.Ф.Лесгафт). Снабжая кровью различные органы, она соответствует строению, функции и развитию этих органов. Поэтому распределение артерий в теле человека подчиняется определенным закономерностям.

Экстраорганные артерии . К ним относятся артерии, идущие вне органа до вступления в него.

1. Артерии располагаются по ходу нервной трубки и нервов. Так, параллельно спинному мозгу идет главный артериальный ствол – аорта , каждому сегменту спинного мозга соответствуют сегментарные артерии . Артерии первоначально закладываются в связи с главными нервами, поэтому в дальнейшем они идут вместе с нервами, образуя сосудисто-нервные пучки, в состав которых также входят вены и лимфатические сосуды. Между нервами и сосудами существует взаимосвязь, которая способствует осуществлению единой нейрогуморальной регуляции.

2. Соответственно делению организма на органы растительной и животной жизни артерии делятся на париетальные (к стенкам полостей тела) и висцеральные (к их содержимому, т.е. к внутренностям). Пример – париетальные и висцеральные ветви нисходящей аорты.

3. К каждой конечности идет один главный ствол – к верхней конечности подключичная артерия , к нижней конечности – наружная подвздошная артерия .

4. Большая часть артерий располагается по принципу двусторонней симметрии: парные артерии сомы и внутренностей.

5. Артерии идут соответственно скелету, составляющему основу организма. Так, вдоль позвоночного столба идет аорта, вдоль ребер – межреберные артерии. В проксимальных отделах конечностей, имеющих одну кость (плечо, бедро) находится по одному главному сосуду (плечевая, бедренная артерии); в средних отделах, имеющих две кости (предплечье, голень), идут по две главные артерии (лучевая и локтевая, большая и малая берцовые).

6. Артерии идут по кратчайшему расстоянию, отдавая ветви к близлежащим органам.

7. Артерии располагаются на сгибательных поверхностях тела, так как при разгибании сосудистая трубка растягивается и спадается.

8. Артерии входят в орган на вогнутой медиальной или внутренней поверхности, обращенной к источнику питания, поэтому все ворота внутренностей находятся на вогнутой поверхности, направленной к средней линии, где лежит аорта, посылающая им ветви.

9. Калибр артерий определяется не только размерами органа, но и его функцией. Так, почечная артерия не уступает по своему диаметру брыжеечным артериям, снабжающим кровью длинный кишечник. Это объясняется тем, что она несет кровь в почку, мочеобразовательная функция которой требуют большого притока крови.

Внутриорганное артериальное русло соответствует строению, функции и развитию органа, в котором данные сосуды разветвляются. Этим объясняется, что в разных органах артериальное русло построено по-разному, а в сходных – приблизительно одинаково.

Закономерности распределения вен:

1. В венах кровь течет в большей части тела (туловище и конечности) против направления действия силы тяжести и потому медленнее, чем в артериях. Баланс ее в сердце достигается тем, что венозное русло в своей массе значительно шире, чем артериальное. Большая ширина венозного русла по сравнению с артериальным обеспечивается большим калибром вен, парным сопровождением артерий, наличием вен, не сопровождающих артерии, большим количеством анастомозов и наличием венозных сетей.

2. Глубокие вены, сопровождающие артерии, при своем распределении подчиняются тем же законам, что и сопровождаемые ими артерии.

3. Глубокие вены участвуют в образовании сосудисто-нервных пучков.

4. Поверхностные вены, лежащие под кожей, сопровождают кожные нервы.

5. У человека в связи с вертикальным положением тела ряд вен имеют клапаны, особенно в нижних конечностях.

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПЛОДА

На ранних стадиях развития зародыш получает питательные вещества из сосудов желточного мешка (вспомогательный внезародышевый орган) – желточное кровообращение . До 7-8 недель развития желточный мешок выполняет также функцию кроветворения. В дальнейшем развивается плацентарное кровообращение – кислород и питательные вещества доставляются плоду из крови матери через плаценту. Оно происходит следующим образом. Обогащенная кислородом и питательными веществами артериальная кровь поступает из плаценты матери впупочную вену , которая входит в тело плода в области пупка и направляется вверх к печени. На уровне ворот печени вена делится на две ветви, из которых одна впадает в воротную вену, а другая – в нижнюю полую вену, образуя венозный проток. Ветвь пупочной вены, впадающая в воротную вену, доставляет по ней чистую артериальную кровь, это связано с необходимой для развивающегося организма функцией кроветворения, которая преобладает у плода в печени и уменьшается после рождения. Пройдя через печень, кровь по печеночным венам вливается в нижнюю полую вену.

Таким образом, вся кровь из пупочной вены попадает в нижнюю полую вену, где перемешивается с венозной кровью, оттекающей по нижней полой вене от нижней половины тела плода.

Смешанная (артериальная и венозная) кровь по нижней полой вене течет в правое предсердие и через овальное отверстие, расположенное в перегородке предсердий, поступает в левое предсердие, минуя не функционирующий еще легочный круг. Из левого предсердия смешанная кровь попадает в левый желудочек, затем в аорту, по ветвям которой направляется к стенкам сердца, голове, шее и верхним конечностям.

В правое предсердие впадают также верхняя полая вена и венечный синус сердца. Венозная кровь, поступающая через верхнюю полую вену от верхней половины тела, далее попадает в правый желудочек, а из последнего – в легочный ствол. Однако вследствие того, что у плода легкие еще не функционируют как дыхательный орган, только незначительная часть крови поступает в паренхиму легких и оттуда по легочным венам в левое предсердие. Большая часть крови из легочного ствола поступает прямо в аорту через баталлов проток , который соединяет легочную артерию с аортой. Из аорты по ее ветвям кровь поступает в органы брюшной полости и нижних конечностей, а по двум пупочным артериям, проходящим в составе пупочного канатика, поступает в плаценту, неся с собой продукты метаболизма и углекислый газ. Верхняя часть тела (голова) получает кровь, более богатую кислородом и питательными веществами. Нижняя половина питается хуже, чем верхняя и отстает в своем развитии. Этим объясняются малые размеры таза и нижних конечностей новорожденного.

Акт рождения представляет собой скачок в развитии организма, при котором происходят коренные качественные изменения жизненно важных процессов. Развивающийся плод переходит из одной среды (полость матки с ее относительно постоянными условиями: температура, влажность и др.) в другую (внешний мир с его меняющимися условиями), в результате чего изменяются обмен веществ, способы питания и дыхания. Питательные вещества, получаемые ранее через плаценту, поступают теперь из пищеварительного тракта, а кислород начинает поступать не от матери, а из воздуха благодаря работе органов дыхания. При первом вдохе и растяжении легких легочные сосуды сильно расширяются и наполняются кровью. Тогда баталлов проток спадается и в течение первых 8-10 дней облитерируется, превращаясь в баталлову связку.

Пупочные артерии зарастают в течение первых 2-3 дней жизни, пупочная вена – через 6-7 дней. Поступление крови из правого предсердия в левое через овальное отверстие прекращается сразу же после рождения, так как левое предсердие наполняется кровью, поступившей из легких. Постепенно это отверстие закрывается. В случаях незаращения овального отверстия и баталлова протока говорят о развитии у ребенка врожденного порока сердца, который является результатом неправильного формирования сердца во внутриутробный период.

Кровеносная система выполняет транспортные функции в организме: с кровью к тканям поступают кислород и питательные вещества, из тканей удаляются углекислый газ и продукты метаболизма. Важная функция крови у птиц и млекопитающих – распределение тепла в организме, терморегуляция.

Центральный орган кровеносной системы – сердце. Оно располагается в грудной клетке между легкими и надежно защищено ребрами и грудиной. Основание сердца находится за грудиной на уровне второго ребра, а верхушка обращена вниз, влево и вперед. При некоторых пороках развития сердце может быть ориентировано вправо (декстропозиция).

Сердце человека устроено так же, как и у других млекопитающих. Оно состоит из четырех камер: двух предсердий и двух желудочков. При изучении анатомических рисунков важно помнить, что все органы изображаются зеркально – правые отделы сердца находятся на рисунке слева и наоборот:

Предсердия имеют более тонкие стенки, при сокращении они развивают небольшую мощность. Стенки желудочков, особенно левого, значительно толще. Между предсердиями и желудочками находятся клапаны. Благодаря клапанам кровь не может течь в обратном направлении.

Сосуды, по которым кровь поступает к сердцу, называются венами. Те, по которым кровь оттекает от сердца – артериями. С сердцем непосредственно сообщаются следующие магистральные сосуды:

- полые вены впадают в правое предсердие. Они несут от органов тела бедную кислородом кровь. Верхняя полая вена собирает кровь от головы и верхних конечностей, нижняя полая – от других частей тела;

- легочные вены впадают в левое предсердие. По ним от легких оттекает богатая кислородом кровь;

- аорта выходит из левого желудочка. Это самая крупная артерия в теле человека (толщиной с большой палец). Аорта сперва идет вверх и меняет направление на уровне второго ребра, образуя дугу. У млекопитающих она обращена влево, а у птиц – вправо. От дуги аорты отходят крупные артерии: сонные к голове и подключичные к верхним конечностям;

- легочные артерии отходят от правого желудочка. По ним к легким поступает бедная кислородом кровь.

Стенка сердца состоит из нескольких слоев. Внутренний слой, который контактирует с кровью, называется эндокардом. Это тонкий слой эпителиальных клеток, выстилающих полости сердца. За эндокардом находится толстый слой мышечных волокон, миокард, обеспечивающий сокращения сердечной мышцы. Снаружи находится эпикард, внешняя оболочка из клеток покровной ткани.

Сердце находится в постоянном движении. Чтобы уменьшить трение о соседние ткани, оно окружено сердечной сумкой, или перикардом. Клетки перикарда вырабатывают специальную жидкость, которая позволяет мышце плавно скользить внутри сердечной сумки.

Крупные кровеносные сосуды, питающие сердце, проходят в основном субэпикардиально, то есть прямо под эпикардом. Поэтому при увеличении толщины стенки (гипертрофия миокарда) сосуды могут не успеть прорасти вглубь, из-за чего внутренние участки миокарда будут плохо кровоснабжаться и испытывать недостаток в кислороде и питательных веществах.

Клапанная система сердца образована фиброзной соединительной тканью. Каждый клапан имеет два или три кармана (створки). При движении крови в одну сторону створки клапана прижимаются течением к стенке. При обратном токе крови карман наполняется кровью и створки смыкаются, препятствуя движению. Чтобы створки клапана не выворачивались наружу, они укреплены сухожильными нитями, которые тянутся от сосочковых мышц (выростов мышечной ткани в полостях седца).

Между правыми отделами сердца находится трехстворчатый (трикуспидальный клапан), а между левыми – двустворчатый (митральный). Клапаны аорты и легочного ствола имеют по три створки и называются полулунными.

Сердце сокращается на протяжении всей жизни человека. В покое частота сокращений составляет 60-90 ударов в минуту. С увеличением физической нагрузки она может возрастать до 140-200 в мин.

Сердечный цикл состоит из трех непрерывно чередующихся фаз: сокращения предсердий, сокращения желудочков и фазы общего расслабления. Сокращение камеры сердца называется систолой, а расслабление – диастолой.

По венам кровь возвращается в сердце, поступает в предсердия. Предсердия наполняются кровью, а затем сжимаются. При сокращении возникает высокое давление, которое захлопывает створки полулунных клапанов, кровь не может вернуться в вены и выталкивается в желудочки. Желудочки растягиваются, наполняются кровью, после чего с силой сжимаются. Так как обратному току препятствуют двух- и трехстворчатый клапаны, кровь поступает в артерии. При этом развивается высокое давление (в левом желудочке –120-130 мм рт. ст.).

Из желудочка в систолу изгоняется не вся кровь, а примерно половина, около 70 мл. Оставшийся объем крови называется КДО (конечный диастолический объем). По величине КДО можно судить о том, насколько эффективно работает желудочек. После сокращения желудочков все отделы сердца расслабляются, наступает общая диастола.

Систола предсердий длится около 0,1 сек, систола желудочков – 0, 3 сек, диастола – 0,4 сек. При изменении частоты сокращений продолжительность фаз сердечного цикла изменяется пропорционально. Если увеличить частоту сокращений только за счет диастолы (уменьшить время расслабления), сердечная мышца быстро устанет, ведь сердце не так выносливо, как гладкие мышцы. Если же уменьшать время систолы, сокращения отделов станут неэффективны, каждый раз будет выбрасываться слишком малый объем крови.

Функция автоматизма и регуляция работы сердца

Сердце способно сокращаться изолировано от организма. Если в эксперименте перевязать кровеносные сосуды и вырезать сердце крысы, оно продолжит сокращаться в течении нескольких секунд. Сердце лягушки, если его поместить в изотонический раствор, способно сокращаться несколько часов, так как в меньшей степени зависит от температуры среды.

Эти опыты показывают, что изолированная сердечная мышца продолжает получать нервные импульсы, которые вызывают ее сокращения. Часть мышечных клеток сердца могут самостоятельно генерировать потенциал действия. Эти клетки образуют проводящую систему сердца.

В проводящей системе есть несколько уровней, на которых может возникнуть импульс. Существует два узла автоматии – места скопления клеток-ритмоводителей. Такие клетки также называют пейсмейкерами. Они самостоятельно генерируют потенциалы действия через равные промежутки времени.