Псевдоамнезии.

В основном при поражении префронтальных отделов. При поражении левого лба или при двустороннем поражении. Нет цели что-либо запомнить. Нарушена память как психическая Деятельность. Сама память не страдает. Страдает фактор произвольности. Разрыв между произвольной и непроизвольной памятью.

Нарушения памяти по латеральному признаку (обобщение). Левое полушарие играет ведущую роль в произвольной мнестической памяти. Обеспечивает отсроченное воспроизведение. Отвечает за семантическую память (смысл). Связано с объемом воспроизведения. Правое полушарие играет большую роль в непроизвольном запоминании. Осуществляет эпизодическую память (на события). Избирательность памяти.

37. Модально–неспецифические нарушения памяти. Модально-специфические нарушения памяти.

Модально–неспецифические расстройства памяти - общие нарушения памяти, проявляющиеся в неполноценном сохранении следов воздействий различной модальности. Для подобных расстройств характерно затруднение как непроизвольных, так и произвольных запоминания и воспроизведения. Также могут объединяться с нарушениями сознания. Возникают при поражении глубоких неспецифических образований мозга, за счет чего происходит патологическое повышение взаимного торможения следов. В качестве частного случая рассматривают корсаковский синдром, обусловленный алкогольной интоксикацией. Модально–специфические расстройства памяти - частные нарушения памяти, проявляющиеся только при сохранении и воспроизведении информации определенной модальности. Возникают при поражении корковых зон анализаторов, когда происходит повышение тормозимости следов памяти за счет интерферирующих воздействий. Выделяют модально–специфические расстройства акустической, слухоречевой, зрительно–пространственной, двигательной памяти.

Расстройства памяти как мнестической деятельности - выделенная в нейропсихологии форма нарушения памяти, возникающая как следствие расстройства структуры любой активной психической деятельности. Возникают при массивных поражениях лобных долей мозга, проявляются в невозможности формирования задачи запомнить и воспроизвести нужный материал, построить определенную стратегию запоминания. Активная мнестическая деятельность (например, запоминание серии слов или рассказа) заменяется пассивным запечатлением нескольких элементов материала, инертных повторением ответов, побочными ассоциациями. Мнестические следы значительно лучше актуализируются в ситуации пассивного узнавания, что свидетельствует о вторичном характере мнестических нарушений (псевдоамнезии). Аналогичные вторичные нарушения психической деятельности у больных с поражением лобных долей мозга проявляются при решении и других когнитивных задач (гностических, интеллектуальных и т. д.), как результат нарушения работы третьего блока мозга - блока программирования и контроля за психической деятельностью. Существует большое число определений памяти, центральным элементом которых является один процесс - это сохранение информации о раздражителе, действие которого прекратилось. Все биологические системы обладают механизмами памяти, то есть некоторыми нервными аппаратами, которые обеспечивают фиксацию, сохранение, считывание и воспроизведение следа. Некоторые авторы в качестве сопутствующего выделяют также процесс забывания. Первые четыре механизма - это самостоятельные фазы, каждая из которых имеет свою специфику. Из них механизмы считывания и воспроизведения являются наиболее ранимыми при различных патологических состояниях и, в частности, при локальных поражениях мозга. С психологической точки зрения память обеспечивает единство и целостность человеческой личности. Исследования последних лет показали, что память нужно рассматривать как сложную функциональную систему, внутри которой происходит кодирование поступающей в мозг информации.

Неспецифические и специфические расстройства памяти . Основным условием запечатления любых следов является сохранение оптимального тонуса коры, за который несут ответственность глубокие отделы мозга (ретикулярная формация ствола, таламус и лимбические образования). Это по существу анатомические элементы первого блока мозга. Снижение тонуса коры делает невозможным хранение следов и приводит к первому типу мнестической патологии - нарушению общей модально-неспецифической памяти. При патологии со стороны первого блока расстройства памяти можно выявить в любой сфере деятельности больного, они одинаково проявляются как в элементарном непреднамеренном запечатлении следов, так и в специальной мнестической деятельности. Кроме того, указанные дефекты могут сопровождаться нарушениями сознания. При патологии на уровне продолговатого мозга нарушения памяти обычно носят «биологизированный» характер, связанный с забыванием мозгом структуры ритмики активности, что приводит, в частности, к изменению цикла «сон-бодрствование». Диэнцефальный уровень - страдает преимущественно кратковременная память или память на текущие события. Однако даже при массивных поражениях дефект связан не столько с самим процессом запечатления, сколько с усиленным интерферирующим действием побочных раздражителей в отношении ранее существовавших следов. Посторонняя деятельность (и гомогенная, и гетерогенная) как бы стирает предшествующую информацию. Другая особенность изменений памяти на этом уровне - повышенная реминисценция. При большом интересе и мотивации диэнцефальные больные обнаруживают резерв запоминания.

Лимбическая система - ее поражения приводят к патологии, обозначаемой в литературе как корсаковский синдром (F04) (впервые выделен отечественным психиатром Корсаковым в 1887 г. в контексте описания хронического алкоголизма): даже при односторонних поражениях на фоне повышенной утомляемости и раздражительной слабости теряется память на текущие события при сравнительно хорошо сохранных следах долговременной памяти на далекое прошлое, в том числе касающихся профессиональных знаний. Логика нарушений памяти у этих больных сходна с диэнцефальными (интерференция и помехи выступают в качестве ведущих факторов), с той разницей, что резерва памяти при лимбических поражениях уже нет, а ее пробелы заполняются конфабуляциями. Расстройства кратковременной памяти на этом уровне в клинике часто связывают с двухсторонними очагами деструкции в гиппокампе и в миндалине.

Медиальные и базальные отделы лобных и височных долей - поражения этой области приводят к тому, что к потерям кратковременной памяти присоединяются расстройства семантической памяти или памяти на понятия - больной не может повторить только что прочитанный рассказ, привносит в запоминаемые списки слова, которых не было, но ассоциирующиеся с предложенными. Кроме того, при поражениях этого уровня нарушается установка на запоминание и страдает избирательность воспроизведения.

Модально-специфические нарушения памяти распространяются только на раздражители, адресуемые какому-то конкретному анализатору или связанные с узко специализированным способом обработки информации. Обычно говорят о зрительной, слухоречевой, тактильной, двигательной, музыкальной памяти. Подобные нарушения возникают при поражении второго и третьего функциональных блоков, причем, как правило, параллельно с изменением соответствующих гностических функций, хотя возможны и без них.

С точки зрения межполушарной асимметрии были обнаружены следующие феномены памяти : 1) при непосредственном запоминании и воспроизведении в мнестическую деятельность прежде всего включается правое полушарие, а при отсроченном воспроизведении - левое; 2) при левосторонних поражениях непосредственное воспроизведение материала более сохранно, чем при правосторонних.

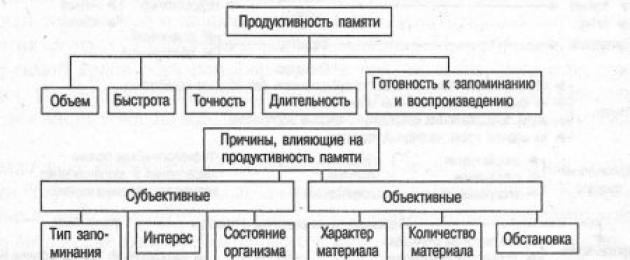

Объем памяти -- это важнейшая интегральная характеристика памяти, которая характеризует возможности запоминания и сохранения информации.

Запоминание - это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два вида запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное (или произвольное).

Непреднамеренное(непроизвольное) запоминание - это запоминание, без заранее сформированной цели, без вспомогательных приемов и силы воли. Это обычное запоминание того, что оказывало на нас воздействие и оставило след от возбуждения в коре нашего мозга. Лучше всего запоминается тот материал, что имеет важное значение для человека: все, что связано с его интересами и потребностями, с целями и задачами его деятельности.

В отличие от непроизвольного запоминания произвольное (или преднамеренное) запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель - запомнить некую информацию и использует специальные приемы запоминания. Произвольное запоминание представляет собой особую и сложную умственную деятельность, подчиненную задаче запомнить. Кроме того, произвольное запоминание включает в себя разнообразные действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь поставленной цели. К таким действиям относится заучивание, суть которого заключается в многократном повторении учебного материала до полного и безошибочного его запоминания.

Главная особенность преднамеренного запоминания - это проявление волевых усилий в виде постановки задачи на запоминание. Многократное повторение позволяет надежно и прочно запомнить материал, во много раз превышающий объем индивидуальной кратковременной памяти.

Запоминается, как и осознается, прежде всего, то, что составляет цель действия. Однако то, что не относится к цели действия, запоминается хуже, при произвольном запоминании, направленном именно на данный материал. При этом все же необходимо учитывать, что подавляющее большинство наших систематических знаний возникает в результате специальной деятельности, цель которой - запомнить соответствующий материал, с тем, чтобы сохранить его в памяти. Такая деятельность, направленная на запоминание и воспроизведение удержанного материала, называется мнемической деятельностью.

По другому признаку - по характеру связей (ассоциаций), лежащих в основе памяти,- запоминание делится на механическое и осмысленное.

Механическое запоминание - это запоминание без осознания логической связи между различными частями воспринимаемого материала. Основой механического запоминания являются ассоциации по смежности.

В отличие от этого осмысленное запоминание основано на понимании внутренних логических связей между отдельными частями материала.

Если сравнивать эти способы запоминания материала, то можно прийти к выводу о том, что осмысленное запоминание намного продуктивней. При механическом запоминании в памяти через один час остается только 40 % материала, а еще через несколько часов - всего 20 %, а в случае осмысленного запоминания 40 % материала сохраняется в памяти даже через 30 дней.

Осмысление материала достигается разными приемами, и прежде всего выделением в изучаемом материале главных мыслей и группированием их в виде плана. Полезным приемом осмысления материала является сравнение, т. е. нахождение сходства и различия между предметами, явлениями, событиями и т. д.

Важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения высокой прочности его сохранения является метод повторения. Повторение важнейшее условие овладения знаниями, умениями, навыками. Но, чтобы быть продуктивными, повторения должны отвечать определенным требованиям. Во-первых, заучивание протекает неравномерно: вслед за подъемом в воспроизведении может наступить некоторое его снижение. Во-вторых, заучивание идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не дают существенного прироста в припоминании, но затем, при последующих повторениях, происходит резкое увеличение объема запомненного материала. В-третьих, если материал в целом не представляет труда для запоминании, то первые повторения дают лучший результат, чем последующие. В-четвертых, если материал труден, то запоминание идет, наоборот, сначала медленно, а потом быстро. Это объясняется тем, что действия первых повторений из-за трудности материала недостаточны и прирост объема запоминаемого материала возрастает лишь при многократных повторениях. В-пятых, повторения нужны не только тогда, когда мы учим материал, но и тогда, когда надо закрепить в памяти то, что мы уже выучили. При повторении наученного материала его прочность и длительность сохранения возрастают многократно.

Очень важно также правильно распределить повторение во времени. В психологии известны два способа повторения: концентрированное и распределенное. При первом способе материал заучивается в один прием, повторение следует одно за другим без перерыва. При распределенном повторении каждое чтение отделено от другого некоторым промежутком. Исследования показывают, что распределенное повторение рациональнее концентрированного. Оно экономит время и энергию, способствуя более прочному усвоению знаний.

Очень близок к методу распределенного заучивания метод воспроизведения во время заучивания. Его суть состоит в попытках воспроизвести материал, который еще полностью не выучен. Например, выучить материал можно двумя способами:

Эксперименты показывают, что второй вариант намного продуктивнее и целесообразнее. Заучивание идет быстрее, а сохранение становится более прочным. Успех запоминания во многом зависит от уровня самоконтроля. Проявлением самоконтроля являются попытки воспроизвести материал при его заучивании. Такие попытки помогают установить, что мы запомнили, какие ошибки допустили при воспроизведении и на что следует обратить внимание в последующем чтении. Кроме того, продуктивность запоминания зависит и от характера материала. Наглядно-образный материал запоминается лучше словесного, а логически связанный текст воспроизводится полнее, чем разрозненные предложения.

Сохранение - процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения им. Сохранение заученного зависит от глубины понимания. Хорошо осмысленный материал запоминается лучше. Сохранение зависит также от установки личности. Значимый для личности материал не забывается. Забывание происходит неравномерно: сразу после заучивания забывание сильнее, затем оно идет медленнее. Вот почему повторение нельзя откладывать, повторять надо вскоре после заучивания, пока материал не забыт.

Иногда при сохранении наблюдается явление реминисценции. Суть ее в том, что воспроизведение, отсроченное на 2--3 дня, оказывается лучше, чем непосредственно после заучивания. Реминисценция проявляется особенно ярко, если первоначальное воспроизведение не было достаточно осмысленным. С физиологической точки зрения реминисценция объясняется тем, что сразу после заучивания, по закону отрицательной индукции, наступает торможение, а затем оно снимается. Установлено, что сохранение может быть динамическим и статическим. Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое - в долговременной. При динамическом сохранении материал практически не изменяется, при статическом же, он подвергается некоторой корректировке и определенной обработке.

Прочность сохранения обеспечивается повторением, которое служит подкреплением и предохраняет от забывания, т.е. от угасания временных связей в коре головного мозга. Повтор материала должен быть разным, проводиться в различных формах: при повторения факты нужно сравнивать, сопоставлять друг с другом, систематизировать. При монотонном повторении нет требующейся мыслительной активности, понижается интерес к запоминанию, а поэтому и не возникают условия для прочного сохранения. Так же важное значение для сохранения информации имеет применение полученных знаний. Когда знаниям находится применение, они запоминаются непроизвольно. Воспроизведение и узнавание - процессы восстановления прежде воспринятого. Различие между ними заключается в том, что узнавание происходит при повторной встрече с объектом, при повторном его восприятии, воспроизведение же - в отсутствие объекта.

Воспроизведение может быть непроизвольным и произвольным. Непроизвольное - это ненамеренное воспроизведение, без цели вспомнить, когда образы всплывают сами собой, чаще всего по ассоциации. Произвольное воспроизведение - целенаправленный процесс восстановления в сознании прошлых мыслей, чувств, стремлений, действий. Иногда произвольное воспроизведение происходит легко, иногда требует усилий. Сознательное воспроизведение, связанное с преодолением известных затруднений, требующее волевых усилий, называется припоминанием.

Качества памяти наиболее отчетливо обнаруживаются при воспроизведении. Оно является результатом и запоминания, и сохранения. Судить о запоминании и сохранении мы можем только по воспроизведению. Воспроизведение - не простое механическое повторение запечатленного. Происходит реконструкция, т. е. мыслительная переработка материала: изменяется план изложения, выделяется главное, вставляется дополнительный материал, известный из других источников.

Успешность воспроизведения зависит от умения восстановить связи, которые были образованы при запоминании, и от умения пользоваться планом при воспроизведении. Физиологическая основа узнавания и воспроизведения - оживление следов прежних возбуждений в коре головного мозга. При узнавании оживляется след возбуждения, который был проторен при запоминании.

Формы воспроизведения:

Узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;

припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятии и означает, что происходит восприятие объекта, представление о котором сформировалось у человека или на основе личных впечатлений (представление памяти), или на основе словесных описаний (представление воображения). Процессы узнавания отличаются друг от друга степенью определенности. Наименее определенно узнавание в тех случаях, когда мы испытываем только чувство знакомости объекта, а отождествить его с чем-либо из прошлого опыта не можем. Подобные случаи характеризуются неопределенностью узнавания. Между определенным и неопределенным узнаванием есть много общего. Оба этих варианта узнавания развертываются постепенно, и поэтому они часто близки к припоминанию, а следовательно, являются сложным мыслительным и волевым процессом.

Забывание - естественный процесс. Многое из того, что закреплено в памяти, со временем в той или иной степени забывается. И бороться с забыванием нужно только потому, что часто забывается необходимое, важное, полезное. Забывается в первую очередь то, что не применяется, не повторяется, к чему нет интереса, что перестает быть для человека существенным. Детали забываются скорее, обычно дольше сохраняются в памяти общие положения, выводы.

Забывание проявляется в двух основных формах:

а) невозможность припомнить или узнать;

б) неверное припоминание или узнавание.

Забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала происходит сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее.

Забывание может быть полным или частичным, длительным или временным.

При полном забывании закрепленный материал не только не воспроизводится, но и не узнается. Частичное забывание материала происходит тогда, когда человек воспроизводит его не весь или с ошибками, а также тогда, когда только узнает, но не может воспроизвести.

Длительное (полное или частичное) забывание характеризуется тем, что человеку на протяжении долгого времени не удается воспроизвести, припомнить что-либо. Часто забывание бывает временным, когда человек не может воспроизвести нужный материал в данный момент, но спустя некоторое время все же воспроизводит его. Забывание может быть обусловлено различными факторами. Первый и самый очевидный из них - время. Менее часа требуется, чтобы забыть половину механически заученного материала.

Для уменьшения забывания необходимо:

Понимание, осмысление информации

Повторение информации

Забывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и происходящей после нее.

Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название проактивного торможения. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивное торможение, оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.

Можно предположить очевидную зависимость: чем больше время нахождения информации в психике, тем глубже забывание. Но для психики характерны парадоксальные явления: пожилые люди легко вспоминают о давно прошедшем, но столь же легко забывают только что услышанное. Этот феномен называется «законом Рибо», законом обратного хода памяти.

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования имеющейся информации. Забывается то, в чем нет постоянной потребности или необходимости. Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на информацию, полученную в зрелом возрасте.

Забывание может быть обусловлено работой защитных механизмов нашей психики, которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, где они затем более или менее надежно удерживаются. Следовательно, «забывается» то, что нарушает психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение («мотивированное забывание»). Забывание также наступает быстрее при умственном или физическом утомлении. Причиной забывания может быть и действие посторонних раздражителей, мешающих сосредоточиться на нужном материале, например раздражающих звуков или находящихся в поле нашего зрения предметов.

Опосредованное и непосредственное запоминание

Опосредованное запоминания -это произвольное, поэтапное запоминание, опирающееся на специальные средства(знаки, символы, схемы и др.)

Под непосредственным запоминанием понимается запоминание путем заучивания, не опирающееся на какие-либо вспомогательные приемы.

Исследованием этих двух видов запоминания занимался А.Н.Леонтьев. Он, с помощью своих экспериментов хотел доказать, что с возрастом непосредственное запоминание вытесняется и сменяется опосредованным. Это происходит потому, что происходит научение более совершенным средствам запоминания и воспроизведения информации. Роль мнемотехнических средств в совершенствовании памяти, по мнению А.Н.Леонтьева, состоит в том, что, «обращаясь к употреблению вспомогательных средств, мы тем самым изменяем принципиальную структуру нашего акта запоминания, прежде прямое, непосредственное наше запоминание становится опосредованным». В формировании этих средств важную роль Леонтьев отводил речи. Когда происходит ее переход из внешней во внутреннюю. Так же было доказано что у дошкольников лучше развито непосредственное запоминание, у школьников оно идет на одном уровне, а затем идет совершенствование опосредованной памяти. Благодаря этим данным можно предположить, что с возрастом опосредованное запоминание может опередить непосредственное и стать более эффективным. В пользу этого предложения говорит и то, что взрослые люди, которые систематически занимаются умственным трудом и, следовательно, постоянно тренируют свою опосредованную память, при имеющемся желании и соответствующей умственной работе, очень легко могут помнить материал, не смотря на то, что обладают слабой механической памятью.

В этой главе рассмотрено понятие памяти. Память - это сложный психологический процесс, состоящий из нескольких частных процессов, (забывание, сохранение, воспроизведение и т.д.) связанных друг с другом. Так же были рассмотрены ее виды и классификации различных авторов.

Реминисценция в сохранении

В ходе исследования сохранения и забывания вскрылся еще один, как будто частный, но принципиально очень значимый, факт. Оказалось, что в ближайший после первичного воспроизведения материала интервал (2-3 дня, а иногда и более значительный срок) не всегда наблюдается резкое снижение воспроизведения, как это следовало бы ожидать согласно логарифмической формуле Эббингауза, иногда даже отсроченное воспроизведение материала оказывается более полным и совершенным, чем непосредственно следующее за первичным восприятием или заучиванием.

Первое исследование, специально посвященное изучению реминисценции, было проведено Д.Б.Баллардом.106

От классической кривой забывания по Эббингаузу кривые Балларда отличались характерным подъемом в течение первых 2-3 дней после заучивания, т.е. как раз там, где кривая Эббингауза дает наиболее резкое падение.

В наших опытах младшие дети обычно не в состоянии были сами воспроизвести рассказ сейчас же по его прослушивании; в лучшем случае они могли воспроизвести отдельные части в ответ на прямые вопросы. Но по прошествии некоторого времени содержание рассказа как бы восстанавливалось в их памяти, и они в состоянии были воспроизвести его. Таким образом, наиболее полное воспроизведение прослушанного рассказа или воспринятого события дети дают не непосредственно после восприятия или прослушивания рассказа, а по прошествии некоторого времени.107

Факт так называемой реминисценции, в силу которой со временем воспроизведение иногда не ухудшается, а улучшается, имеет, с нашей точки зрения, принципиальное значение для общей теории памяти. На первый взгляд он представляется парадоксальным. Недаром первые зарубежные исследователи, которые – как мы – на него натолкнувшись, усомнились в его реальности (М. Лобзайн), а последующие (Д.Б.Баллард, Дж.Мак-Гич и др.) отвергли возможность его психологического объяснения. Неадекватность реминисценции господствующим теориям памяти означает также и неадекватность этих теорий фактам.

Наше исследование, установив факт реминисценции, вскрыло и ряд причин, его обусловливающих. Оно показало, что реминисценция особенно ярко выступает у маленьких детей – дошкольников – и что в некоторых случаях более полный характер отсроченного воспроизведения бывает обусловлен действием эмоционального торможения, непосредственно следующего за аффективно переживаемым впечатлением. Вместе с тем исследование привело к требовавшему еще проверки и подтверждения выводу, что реминисценция связана прежде всего и главным образом с внутренней работой по осмыслению материала и овладению им; в частности, известную роль в наблюдавшемся иногда более полном характере вторичного воспроизведения по сравнению с первоначальным играет активизация мыслительной переработки материала, стимулируемая первым воспроизведением. Но вопрос требовал дальнейшего уяснения. С этой целью было поставлено специальное исследование реминисценции. Оно было проведено Д.И.Красильщиковой.108

Основные результаты этого исследования сводятся к следующему:

a. Реминисценция – широко распространенное явление. Из 485 индивидуальных опытов (включая и бессвязный материал) реминисценция обнаружена в 40,5% случаев. Если же исключить бессвязный материал, оставив лишь осмысленный, то реминисценция обнаружена в среднем в 65% случаев.

b. Наличие реминисценции существенно зависит от характера заучиваемого материала. В то время как при воспроизведении осмысленного материала сплошь и рядом обнаруживалось улучшение отсроченного воспроизведения, всплывание новых элементов при воспроизведении бессвязного материала наблюдалось лишь в редких случаях. При этом особенно благоприятным для проявления реминисценции был материал, более насыщенный содержанием, где последовательность событий была изложена естественно и убедительно.

c. Реминисценция чаще обнаруживается при свободном изложении смыслового содержания, нежели при буквальном воспроизведении. Наиболее благоприятными в этом отношении оказываются те части воспринятого материала, которые требуют особого сосредоточения мысли. Реминисценция обнаруживается главным образом при воспроизведении логического плана воспринятого материала, воспроизведение же иллюстративных моментов не обнаруживает выраженной тенденции к улучшению.

d. Проявление реминисценции зависит и от отношения запоминающего к материалу. Реминисценция наиболее ярко обнаруживается на таком материале, который вызывает интерес у испытуемого.

e. Существенным для проявления реминисценции является и то, насколько заучивающий овладел содержанием материала. В тех случаях, когда испытуемый не овладел в какой-либо мере содержанием материала, последний быстро забывался и реминисценции обычно не давал.

Важнейшим звеном в объяснении причин реминисценции является характер самого процесса воспроизведения. Исследование выявило, что второе отсроченное воспроизведение, дававшее реминисценцию, отличается от первого непосредственного не только тем, что одно из них – первое, а другое – второе, что между ними некоторый временной интервал, но что они психологически качественно различны; они по-иному протекают. Если в процессе непосредственного воспроизведения заучивающий пытается восстановить материал, используя при этом в значительной мере внешние ассоциативные связи, то при отсроченном воспроизведении испытуемый опирается главным образом на связи смысловые.

Опора на внешние связи при непосредственном воспроизведении проявлялась по-разному: в одних случаях испытуемые восстанавливали текст, опираясь при этом на рифму, ритм, т.е. структурную оформленность материала; многие пытались припомнить, на какую букву начинается то или иное слово, другие – каким словом начинается строчка, строфа, во многих случаях испытуемые опирались на месторасположение строчек. В результате этого первое воспроизведение подчас обрывалось на полуслове, оно пестрило бессмысленными сочетаниями отдельных слов, строчек. Во втором отсроченном воспроизведении в качестве преобладающего способа воспроизведения выступает опора на смысловое содержание материала. Более опосредованный характер отсроченного воспроизведения имел место не только при буквальности воспроизведения, но также при изложении смыслового содержания.

Исследование обнаружило также большую гибкость, пластичность второго воспроизведения по сравнению с первым, непосредственным. В то время как забывание слова, строчки при непосредственном воспроизведении во многих случаях приводило к тому, что испытуемые отказывались дальше продолжать воспроизведение или в лучшем случае пропускали большое звено заученного материала, во втором воспроизведении при таких случаях они сравнительно легко обходили забытые места. Большая гибкость второго воспроизведения по сравнению с первым также свидетельствует о более высоком уровне процесса отсроченного воспроизведения.

Таким образом, процессы первого и второго – непосредственного и отсроченного – воспроизведения не тожественны. Иное протекание процесса обусловливает разные результаты. В этом различии характера непосредственного и отсроченного воспроизведения и заключается существеннейшая причина реминисценции. Как показало исследование Красильщиковой, в тех случаях, где обнаруживалась реминисценция, имел место иной, более высокий уровень отсроченного воспроизведения.

Этим объясняются и возрастные отличия в проявлении реминисценции.

Более яркое и частое проявление реминисценции у дошкольников, чем у школьников, и у школьников, чем у взрослых, объясняется иным характером и уровнем у них первичного восприятия заучиваемого материала. Сравнительно высокий уровень первичного воспроизведения у старших сужал возможности дальнейшего улучшения; потому реминисценция у них проявлялась менее ярко. Младшие дети, более непосредственно воспринимающие заучиваемый материал, в состоянии дать более обобщенное воспроизведение лишь спустя некоторое время, отсюда и более яркое проявление у них реминисценции.

С этим сочетается и влияние уже отмеченного эмоционального торможения. Оно сказывалось на характере непосредственного воспроизведения; изложение в тех случаях носило фрагментарный характер, было лишено логической последовательности, дети обычно начинали с того, что их больше всего поражало. Изложить рассказ более полно и в логической последовательности они были в состоянии лишь при отсроченном воспроизведении.

Факт реминисценции, являющейся специфическим моментом в процессе сохранения и воспроизведения, и наша трактовка ее как явления, обусловленного главным образом сложнейшими взаимосвязями процессов памяти и мышления, является существенным звеном в общей перестройке учения о памяти, доказывающим невозможность свести сложные процессы, к ней относящиеся, к какой-то отдельной функции.

Наличие реминисценции в процессе сохранения не исключает, конечно, бесспорного факта забывания. Однако его не приходится рассматривать как процесс, который всегда совершается непроизвольно в силу не зависящих от человека обстоятельств. Он протекает так или иначе в зависимости от того, как он организуется. Ход сохранения и забывания существенно зависит от характера первичного запечатления или заучивания материала.

От забывания в собственном смысле слова надо отличать выпадение материала при воспроизведении, обусловленное отбором материала, определяемым логикой смыслового содержания.

Забывание носит, как и запоминание, избирательный характер; оно зависит поэтому и от не всегда осознанных самим человеком установок, выражающих специфическую направленность его личности.109 Забывается то, что перестает быть для личности существенным, важным, а отчасти и то, что идет вразрез с ее устремлениями.

Забывается также то, что связано с отжитыми, утерявшими актуальное значение для личности этапами ее прошлого, в особенности если в свое время оно было связано с напряженной деятельностью. Так, относительно часты случаи забывания авторами своих произведений, своеобразного их отчуждения. Известен случай с К.Линнеем, который на старости любил перечитывать свои произведения, очень ими восторгался, но совершенно забывал, что они написаны им. Эксперименты М.Овсянкиной и Б.В.Зейгарник показали, что незаконченные действия особенно запоминаются. Очевидно, имеет место и обратное: то, что закончено и исчерпано, утеряло актуальность, скорей всего подвержено забвению.

Основными процессами памяти являются запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение.

Запоминание - процесс, направленный на сохранение в памяти полученных впечатлений, предпосылка сохранения.

1. По степени активности протекания процесса выделяют непроизвольное запоминание – это запоминание без заранее поставленной цели, без использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий и произвольное – заранее поставлена цель и использованы специальные приемы запоминания (заучивание).

2. По степени осмысления запоминаемого материала выделяют осмысленное (основано на понимании внутренних логических связей между отдельными частями материала) и механическое запоминание (без осознания логической связи между различными частями воспринимаемого материала).

Сохранение - процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения им.

Выделяют динамическое (проявляется в оперативной памяти, материал изменяется мало) и статическое сохранение (в долговременной памяти, материал подвергается реконструкции и переработке).

Воспроизведение и узнавание - процессы восстановления прежде воспринятого. Различие между ними заключается в том, что узнавание имеет место при повторной встрече с объектом, при повторном его восприятии. Воспроизведение же происходит в отсутствие объекта.

Непреднамеренное воспроизведение (воспроизведение происходит неожиданно) и преднамеренное (вспоминают, имея сознательно поставленную цель). Припоминание – воспоминание осуществляется через достижение промежуточных целей.

Неопределенность узнавания – чувство знакомости объекта, но не невозможность отождествления с чем-либо из прошлого опыта. Полное узнавание – полная определенность отождествления с чем-либо из прошлого опыта. Ошибки при узнавании – то, что воспринимается впервые, иногда кажется уже знакомым, уже пережитом.

Факторы забывания

Большинство проблем с памятью связаны не с трудностями запоминания, а скорее - припоминания. Некоторые данные современной науки позволяют утверждать, что информация в памяти хранится неопределенно долго, но большей ее частью человек (в обычных для себя условиях) не может воспользоваться. Она ему практически недоступна, он ее «забыл», хотя и справедливо утверждает, что когда-то об этом «знал», читал, слышал, но... Это и есть забывание, временное ситуационное, внезапное, полное или частичное, избирательное и т. п., т. е. процесс, приводящий к утрате четкости и уменьшению объема могущих быть актуализированных в психике данных. Глубина забывания бывает поразительной, иногда «забывшие» отрицают сам факт своего знакомства с тем, что им надо вспомнить, не узнают то, с чем неоднократно сталкивались.

Забывание может быть обусловлено различными факторами.Первый и самый очевидный из них - время.Менее часа требуется, чтобы забыть половину механически заученного материала.

Условия эффективного запоминания:

1) понимание, осмысление информации (механически выученная, но непонятая до конца информация забывается быстро и почти полностью - кривая 1 на графике);

2) повторение информации (первое повторение нужно через 40 минут после заучивания, так как через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Необходимо чаще повторять в первые дни после заучивания, так как в эти дни максимальны потери от забывания. Лучше так: в первый день - 2-3 повторения, во второй день - 1-2 повторения, в третий-седьмой день - по одному повторению, затем одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и почти полное забывание информации через неделю после сессии.

Забывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и происходящей после нее.

Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название проактивного торможения.Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивное торможение,оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.

Когда мы отмечали, что забывание определяется временем, прошедшим после заучивания, то можно предположить очевидную зависимость: чем больше время нахождения информации в психике, тем глубже забывание. Но для психики характерны парадоксальные явления: пожилые люди (возраст - это временная характеристика) легко вспоминают о давно прошедшем, но столь же легко забывают только что услышанное. Этот феномен называется «законом Рибо», законом обратного хода памяти.

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования имеющейся информации.Забывается то, в чем нет постоянной потребности или необходимости. Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на информацию, полученную в зрелом возрасте.

Впечатления детства, двигательные навыки (езда на велосипеде, игра на гитаре, умение плавать) остаются достаточно устойчивыми в течение десятилетий, без каких-либо упражнений. Известен, впрочем, случай, когда человек, просидевший в тюрьме около трех лет, разучился завязывать не только галстук, но и шнурки на ботинках.

Забывание может быть обусловлено работой защитных механизмов нашей психики,которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, где они затем более или менее надежно удерживаются. Следовательно, «забывается» то, что нарушает психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение («мотивированное забывание»).

Формы воспроизведения:

Узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

Воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия, объекта;

Припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

Реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

Эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения.

Основа психической деятельности. Без нее невозможно понять основы поведения, мышления, сознания, подсознания. Поэтому и необходимо больше знать о нашей памяти. Ее отсутствие называется амнезией.

Основными процессами памяти являются:

- заучивание;

- сохранение;

- воспроизведение;

- узнавание;

- забывание.

Выделяют также такие виды памяти:

- Непроизвольная память (информация запоминается сама собой - без специального заучивания, в ходе выполнения деятельности, работы над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает.

- Произвольная память (информация запоминается целенаправленно с помощью специальных приемов).

Эффективность произвольной памяти зависит от ряда условий; к ним относятся:

- Цели запоминания (насколько прочно, как надолго человек хочет запомнить). Если цель - выучить, чтобы сдать экзамен, то вскоре после него многое забудется. Если цель - выучить надолго, для будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается.

- Приемы заучивания.

Они бывают такими:

Механическое дословное многократное повторение. Работает механическая память, тратится много сил, времени, а результаты низкие. Механическая память основана на повторении материала без его осмысливания.

- Логический пересказ, который включает: логическое осмысление материала, систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими словами. Работает логическая память (смысловая). Она основана на установлении в запоминаемом материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз выше, чем механической.

- Образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, картинки). В этом случае задействуется образная память. Она бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная.

- Мнемотехнические приемы запоминания (для облегчения запоминания).

Выделяют также память кратковременную, долговременную, оперативную, промежуточную. Любая информация сначала попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время (5-7 мин), после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1-2-кратного повторения.

Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном предъявлении и КП помещается и среднем 7 ± 2 единицы информации. Это магическая формула памяти человека, т. е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слои, цифр, чисел, фигур, картинок и т. и, Главное - добиться, чтобы эти «элементы» были более информационно насыщены за счет группировки, объединения цифр, слои а единый целостный «образ». Объем кратковременной памяти у каждого человека индивидуален. По нему можно прогнозировать успешность обучения, прибегая к формуле: ОКП/2 + 1 = прогнозируемый учебный балл успеваемости.

Долговременная память (ДП) обеспечивает длительное сохранение информации.

Она бывает двух типов:

- ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию).

- ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, а лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни).

Оперативная память проявляется в ходе выполнения и обслуживания определенной деятельности, что происходит благодаря сохранению информации, поступающей как из КП , так и из ДП , необходимой для выполнения действий.

Промежуточная память обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов. Она накапливается в течение дня, а время ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти, категоризации информации, полученной за прошедший день, и перевода ее в долговременную память. После сна промежуточная память опять готова к приему новой информации. У человека, который спит менее 3 часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижаются внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях.

Долговременной памяти с сознательным доступом свойственна закономерность забывания: забывается все ненужное, второстепенное, а также определенный процент и нужной информации. Чтобы уменьшить забывание, необходимо выполнить ряд операций. Во-первых, понять, осмыслить информацию (механически выученная, но не понятая до конца, она забывается быстро и почти полностью - кривая забывания Iа (рис. 3.21). Во-вторых, повторять информацию (первое повторение нужно через 40 мин после заучивания, так как через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Нужно чаще повторять в первые дни после заучивания, потому что тогда потери от забывания максимальны. Лучше действовать так: в первый день - 2-3 повторения, во второй - 1-2, с третьего по седьмой - по одному повторению, после этого одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и приводящее к почти полному забыванию информации через неделю после сессии.

Забывание в значительной мере зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и следующей за ним. Отрицательное влияние первой получило название проактивного торможения , а второй - ретроактивного торможения . Оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если она требует значительных усилий.

Формы воспроизведения:

- узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

- воспоминание , которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;

- припоминание , представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

- реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

- эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Чтобы облегчить запоминание, можно прибегнуть к мнемотехническим приемам.

Среди них:

- Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации («Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - о последовательности цветов в спектре: красный, оранжевый и т. д.).

- Ритмизация - перевод информации в стихи, песни, в строки, связанные определенным ритмом или рифмой.

- Запоминание длинных терминов с помощью созвучных слов (например, для иностранных терминов ищут похожие по звучанию русские слова; так, чтобы запомнить медицинские понятия «супинация» и «пронация», используют созвучную шуточную фразу «суп несла и пролила»).

- Нахождение ярких, необычных образов, картинок, которые «методом связки » соединяют с информацией, которую надо запомнить. Например, нам надо запомнить набор слов: карандаш, очки, люстра, стул, звезда, жук. Это легко сделать, если вы вообразите их «персонажами» яркого, фантастического мультфильма, где стройный франт в «очках» - «карандаш» - подходит к полной даме, «люстре», на которую шаловливо посматривает «стул», на чьей обивке сверкают «звезды». Такой придуманный мультик забыть или перепутать трудно. Чтобы повысить эффективность запоминания с помощью этого метода, следует сильно искажать пропорции (огромный «жук»); представлять предметы в активном действии («карандаш» подходит); увеличивать количество предметов (сотни «звезд»); менять местами функции предметов («стул» к «люстре»). Попробуйте запомнить таким образом список слов, затрачивая на каждое по 3 с: трава, дом, павлин, платье, очки, скрепка, гвоздь, клей. Удалось?

- Метод визуализации : образно, в разных деталях мысленно представлять («видеть») запоминаемую информацию.

- Метод Цицерона . Представьте, что обходите свою комнату, где вам все хорошо знакомо. Информацию, которую вам надо запомнить, расставляйте мысленно по ходу вашего продвижения по комнате. Вы сможете вновь все вспомнить, представив себе свою комнату, - все будет на тех местах, где вы расположили при предыдущем «обходе».

- При запоминании цифр, чисел можно использовать такие приемы:

- выявить арифметическую зависимость между группами цифр в числе: например, в номере телефона 358954 зависимость 89 = 35 + 54; выделить знакомые числа: например, в числе 859314 выделить 85 - год рождения брата, 314 - первые цифры числа «пи» и т. д.;

- «метод зацепок » - замена цифр образами: например, 0 - круг, 1 - карандаш, 2 - очки, 3 - люстра, 4 - стул, 5 - звезда, 6 - жук, 7 - неделя, 8 - паук и т. д. Можно заменять цифры буквами и словами. Например, замена цифр 1,2,3,8 последними согласными буквами в названии этих цифр: 1 - один - Н, 2 - два - В, 3 - три - Р. А цифры 4,5,6,7,9 заменить начальными согласными в их названии: 4 - Ч, 5 - П, 6 - Ш, 7 - С, 9 - Д.

- Замена словами : 0 — Л (иЛ), 1 — Н (Ной), 2 -В (Вой), 3 — Р (аРия), 4 — Ч (оЧи), 5 — П (Па), 6 — Ш (уШи), 7 — С (уСы), 8 — М (яМа), 9 — Д(яД), 10 — НиЛ, 11 — НеоН, 12 — НиВа, 13 — НоРа, 14 — НоЧь, 15 — аНаПа, 16 -НиШа, 17 — НоС, 18 — НеМой, 19 — АНоД, 20 — ВоЛ, 21 — ВиНо, 22 — Ви-Ва, 23 — ВаР, 35 — РеПа… 44 — ЧаЧа… 56 — ПаШа… 67 — иШиаС… 78 -СоМ… 84 — МяЧ… 93 — ДаР… 99 — ДуШа, 100 — На-ЛиЛ и т. д. Например, если вам надо запомнить номер телефона 9486138, то 94 - ДаЧа, 86 - МыШа, 13 - НоРа, 8 - яМа. Легко запоминается образ «на даче мышь сделала нору и яму», - этот номер вы уже не перепутаете. 8. Метод тренировки зрительной памяти - метод Айвазовского. Посмотрите на предмет, или пейзаж, или на человека в течение 3 с, стараясь запомнить детали, а потом закройте глаза и представьте мысленно этот предмет в деталях; задавайте себе вопросы о подробностях этого образа, затем откройте глаза на 1 с, дополните образ, закройте глаза и постарайтесь добиться максимально яркого изображения предмета. Так повторите несколько раз.

На процессы памяти пытаются воздействовать также фармакологическими и физическими способами.

Рис. 3.22.

Многие ученые считают, что поиски в области управления памятью должны быть направлены на создание биологически активных соединений - веществ, влияющих на изменение белков клетки (от протоплазмы до сомы), на процессы обучения (как, например, кофеин, биогенные амины), кратковременную или долговременную память (вещества, тормозящие синтез ДНК и РНК, влияющие на обмен белков, и др.), создание и формирование энграмм.

Сейчас изучение фармакологических средств, влияющих на память, идет стремительными темпами. Установлено, что ее стимуляторами могут служить давным-давно известные гормоны гипофиза. «Короткие» цепочки из аминокислот - пептиды, особенно вазопрессин, кортикотропин, значительно улучшают кратковременную и долговременную память.

Согласно гипотезе о физической структуре памяти, в ее основе лежит пространственно-временной паттерн биоэлектрической активности нервных популяций - дискретной и электротонической. Поэтому для управления памятью адекватнее воздействовать на мозг и его подсистемы электрическими, электромагнитными способами. Успеха можно добиться благодаря влиянию физических факторов - электрических и акустических.

Все это говорит о реальной возможности управлять памятью.

Подводя итог, подчеркнем, что память обеспечивает целостность и развитие личности человека, занимает центральное положение в системе познавательной деятельности.