Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения.

Память - основа психической деятельности. Без нее невозможно понять основы формирования поведения, мышления, сознания, подсознания. Поэтому для лучшего понимания человека необходимо как можно больше знать о нашей памяти.

Образы предметов или процессов реальной действительности, которые мы воспринимали ранее, а сейчас мысленно воспроизводим, называются представлениями.

Представления памяти являются воспроизведением, более или менее точным, предметов или явлений, когда-то действовавших на наши органы чувств. Представления воображения - это представление о предметах, которые в таких сочетаниях или в таком виде никогда нами не воспринимались. Представления воображения также основываются на прошлых восприятиях, но эти последние служат лишь материалом, из которого мы создаем с помощью воображения новые представления.

В основе памяти лежат ассоциации, или связи. Предметы или явления, связанные в действительности, связываются и в памяти человека. Мы можем, встретившись с одним из этих предметов, по ассоциации вспомнить другой, связанный с ним; запомнить что-то - значит связать то, что требуется запомнить, с чем-то уже известным, образовать ассоциацию.

С физиологической точки зрения ассоциация представляет собой временную нервную связь. Различают два рода ассоциаций: по смежности, по сходству и по контрасту. Ассоциация по смежности объединяет два явления, связанные во времени или в пространстве. Такая ассоциация по смежности образуется, например, при заучивании алфавита: при назывании буквы вспоминается следующая за ней. Ассоциация по сходству связывает два явления, имеющие сходные черты: при упоминании одного из них вспоминается другое.

Ассоциация по контрасту связывает два противоположных явления.

Кроме этих видов, существуют сложные ассоциации - ассоциации по смыслу; в них связываются два явления, которые и в действительности постоянно связаны: часть и целое, род и вид, причина и следствие. Эти связи, ассоциации по смыслу, являются основой наших знаний.

Для образования временной связи требуется повторное совпадение двух раздражителей во времени, для образования ассоциации требуется повторение. Но одних повторений мало. Иногда многие повторения не дают результатов, а иногда, наоборот, связь возникает с одного раза, если в коре больших полушарий мозга возник сильный очаг возбуждения, облегчающий образование временной связи.

Более важным условием для образования ассоциации является деловое подкрепление, т. е. включение того, что требуется запомнить, в действия учащихся, применение ими знаний в самом процессе усвоения.

Основными процессами памяти являются запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение.

Запоминание - процесс, направленный на сохранение в памяти полученных впечатлений, предпосылка сохранения.

Сохранение - процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения им.

Воспроизведение и узнавание - процессы восстановления прежде воспринятого. Различие между ними заключается в том, что узнавание имеет место при повторной встрече с объектом, при повторном его восприятии. Воспроизведение же происходит в отсутствие объекта.

Виды памяти:

1. Непроизвольная память (информация запоминается сама собой без специального заучивания, а в ходе выполнения деятельности, в ходе работы над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает.

2. Произвольная память (информация запоминается целенаправленно с помощью специальных приемов). Эффективность произвольной памяти зависит:

1. От целей запоминания (насколько прочно, долго человек хочет запомнить). Если цель - выучить, чтобы сдать экзамен, то вскоре после экзамена многое забудется, если цель - выучить надолго, для будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается.

2. От приемов заучивания. Приемы заучивания бывают:

а) механическое дословное многократное повторение - работает механическая память, тратится много сил, времени, а результаты низкие. Механическая память - это память, основанная на повторении материала без его осмысливания;

б) логический пересказ, который включает логическое осмысление материала, систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими слова-

ми - работает логическая память (смысловая) - вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз выше, лучше, чем механической памяти;

в) образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, картинки) - работает образная память. Образная память бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная;

г) мнемотехнические приемы запоминания (специальные приемы для облегчения запоминания).

Способность постоянно накапливать информацию, являющаяся важнейшей особенностью психики, носит универсальный характер, охватывает все сферы и периоды психической деятельности и во многих случаях реализуется автоматически, почти бессознательно. В качестве примера можно привести случай: совершенно неграмотная женщина заболела и в лихорадочном бреду громко выкрикивала латинские и греческие изречения, смысла которых явно не понимала. Оказалось, что в детстве она служила у пастора, имевшего обыкновение заучивать вслух цитаты античных классиков. Женщина невольно запомнила их навсегда, о чем, впрочем, до болезни сама не подозревала.

Память есть у всех живых существ. Появились данные о способности к запоминанию даже у растений. В самом широком смысле память можно определить как механизм фиксации информации, приобретенной и используемой живым организмом. Человеческая память - это прежде всего накопление, закрепление, сохранение и последующее воспроизведение человеком своего опыта, т. е. всего, что с ним произошло. Память - это способ существования психики во времени, удержание прошлого, т. е. того, чего уже нет в настоящем. Поэтому память -необходимое условие единства человеческой психики, нашей психологической идентичности.

Структура памяти Большинство психологов признает существование нескольких

уровней памяти, различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. Первому уровню соответствует непосредственный или сенсорный тип памяти. Ее системы удерживают довольно точные и полные данные о том, как воспринимается мир нашими органами чувств на уровне рецепторов. Длительность сохранения данных 0,1-0,5 секунды.

Обнаружить, как действует наша сенсорная память, несложно. Закройте глаза, затем откройте их на мгновение и закройте снова. Проследите, как увиденная вами четкая, ясная картина сохраняется некоторое время, а потом медленно исчезает. Это - содержание сенсорной памяти. Если полученная таким образом информация привлечет внимание высших отделов мозга, она будет храниться еще около 20 секунд (без повторения или повторного воспроизведения сигнала, пока мозг ее обрабатывает и интерпретирует). Это второй уровень - кратковременная память.

Информация, подобная нескольким последним словам предложения (которое вы только что услышали или прочитали), номерам телефонов, чьим-нибудь фамилиям, может быть удержана кратковременной памятью в очень ограниченном объеме: пять-девять цифр, букв или название пяти-девяти предметов. И только делая сознательные усилия, вновь и вновь повторяя материал, содержащийся в кратковременной памяти, его можно удержать на неопределенно долгое время.

Следовательно, кратковременная память все же поддается сознательной регуляции, может контролироваться человеком. А «непосредственные отпечатки» сенсорной информации повторить нельзя, они сохраняются лишь десятые доли секунды и продлить их психика возможности не имеет.

Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время, после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1-2-кратного повторения. Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном предъявлении в КП помещается в среднем 7 ± 2. Это магическая формула памяти человека, т. е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации. Главное добиться, чтобы эти «куски» были более информационно насыщены за счет группировки, объединения цифр, слов в единый целостный «кусок-образ». Объем кратковременной памяти у каждого человека индивидуален, по объему кратковременной памяти можно прогнозировать успешность обучения по формуле: ОКП/2 + 1 = балл учебный.

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение информации. Она бывает двух типов: 1) ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию); 2) ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни).

Оперативная память - вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению информации, поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой для выполнения текущей деятельности.

Промежуточная память обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов, накапливает информацию в течение дня, а время ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти и категоризации информации, накопленной за прошедший день, перевода ее в долговременную память. По окончании сна промежуточная память опять готова к приему новой информации. У человека, который спит менее трех часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижается внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях.

Для долговременной памяти с сознательным доступом свойственна закономерность забывания: забывается все ненужное, второстепенное, а также определенный процент и нужной информации.

Забывание может быть полным или частичным, длительным или временным. При полном забывании материал не только не воспроизводится, но и не узнается. Частичное забывание материала происходит тогда, когда человек воспроизводит его не весь или с ошибками, а также когда узнает, но не может воспроизвести. Временное забывание физиологи объясняют торможением временных нервных связей, полное забывание - их угасанием. Исследования процесса забывания выявили интересную особенность: наиболее точное и полное воспроизведение сложного и обширного материала происходит обычно не сразу после заучивания, а спустя 2-3 дня. Такое улучшенное отсроченное воспроизведение называется реминисценцией.

Факторы забывания

Большинство проблем с памятью связаны не с трудностями запоминания, а скорее - припоминания. Некоторые данные современной науки позволяют утверждать, что информация в памяти хранится неопределенно долго, но большей ее частью человек (в обычных для себя условиях) не может воспользоваться. Она ему практически недоступна, он ее «забыл», хотя и справедливо утверждает, что когда-то об этом «знал», читал, слышал, но... Это и есть забывание, временное ситуационное, внезапное, полное или частичное, избирательное и т. п., т. е. процесс, приводящий к утрате четкости и уменьшению объема могущих быть актуализированных в психике данных. Глубина забывания бывает поразительной, иногда «забывшие» отрицают сам факт своего знакомства с тем, что им надо вспомнить, не узнают то, с чем неоднократно сталкивались.

Забывание может быть обусловлено различными факторами. Первый и самый очевидный из них - время. Менее часа требуется, чтобы забыть половину механически заученного материала.

Для уменьшения забывания необходимо: 1) понимание, осмысление информации (механически выученная, но непонятая до конца информация забывается быстро и почти полностью - кривая 1 на графике); 2) повторение информации (первое повторение нужно через 40 минут после заучивания, т. к. через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Необходимо чаще повторять в первые дни после заучивания, т. к. в эти дни максимальны потери от забывания. Лучше так: в первый день - 2-3 повторения, во второй день - 1-2 повторения, в третий-седьмой день - по одному повторению, затем одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и почти полное забывание информации через неделю после сессии.

Забывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и происходящей после нее.

Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название проактивного торможения. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности называют ретроактивное торможение, оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует значительных усилий.

Когда мы отмечали, что забывание определяется временем, прошедшим после заучивания, то можно предположить очевидную зависимость: чем больше время нахождения информации в психике, тем глубже забывание. Но для психики характерны парадоксальные явления: пожилые люди (возраст - это временная характеристика) легко вспоминают о давно прошедшем, но столь же легко забывают только что услышанное. Этот феномен называется «законом Рибо», законом обратного хода памяти.

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования имеющейся информации. Забывается то, в чем нет постоянной потребности или необходимости. Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на информацию, полученную в зрелом возрасте.

Впечатления детства, двигательные навыки (езда на велосипеде, игра на гитаре, умение плавать) остаются достаточно устойчивыми в течение десятилетий, без каких-либо упражнений. Известен, впрочем, случай, когда человек, просидевший в тюрьме около трех лет, разучился завязывать не только галстук, но и шнурки на ботинках.

Забывание может быть обусловлено работой защитных механизмов нашей психики, которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, где они затем более или менее надежно удерживаются. Следовательно, «забывается» то, что нарушает психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение («мотивированное забывание»).

Формы воспроизведения:

Узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

Воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;

Припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

Реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

Эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Виды памяти

В соответствии с типом запоминаемого материала выделяют следующие

четыре вида памяти. Генетически первичной считают двигательную память, т. е. способность запоминать и воспроизводить систему двигательных операций (печатать на машинке, завязывать галстук, пользоваться инструментами, водить машину и т. п.). Затем формируется образная память, т. е. возможность сохранять и в дальнейшем использовать данные нашего восприятия. В зависимости от того, какой анализатор принимал наибольшее участие в формировании образа, можно говорить о пяти подвидах образной памяти: зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной и вкусовой. Психика человека ориентирована прежде всего на зрительную и слуховую память, отличающуюся большой дифференциацией (особо «память» на лица, ситуации, интонации и т. п.).

Практически одновременно с двигательной формируется эмоциональная память, представляющая собой запечатление пережитых нами чувств, собственных эмоциональных состояний и аффектов. Человек, которого сильно испугала выскочившая из подъезда собака, еще долго будет вздрагивать, проходя мимо (память страха, стыда, слепой ярости и т. п.). Высшим видом памяти, присущим только человеку, считается вербальная (иногда называемая словесно-логической или семантической) память. С ее помощью образуется информационная база человеческого интеллекта, осуществляется большинство мыслительных действий (чтение, счет и т. п.). Семантическая память как продукт культуры включает в себя формы мышления, способы познания и анализа, основные грамматические правила родного языка.

2.1. Расстройства памяти

Память - одна из самых уязвимых способностей человека, ее многообразные нарушения весьма распространены. Как отмечал Ларошфуко: «все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум». Типичные расстройства памяти наглядно демонстрируют ее зависимость от всего комплекса личностных особенностей человека, а их анализ позволяет лучше понять память именно как психологический феномен.

Индивидуальные параметры человеческой памяти отличаются очень большим диапазоном, поэтому понятие «нормальная память» достаточно расплывчато. Например, ваши воспоминания вдруг становятся живее и резче, детальнее обычного, в них воспроизводятся самые мелкие подробности, вы и не подозревали, что все это «помните». В этом случае говорят о гиперфункции памяти, которая связана обычно с сильным возбуждением, лихорадочным волнением, приемом некоторых наркотиков или гипнотическим воздействием.

Нарушение эмоционального равновесия, чувства неуверенности и тревожности задают тематическую направленность гиперфункции памяти, которая принимает в этих случаях форму навязчивых воспоминаний. Мы непреодолимо вспоминаем (в самой яркой образной форме) свои крайне неприятные или позорные поступки. Изгнать подобные воспоминания практически невозможно: они возвращаются вновь и вновь, вызывая у нас чувство стыда и раскаяния («память совести»).

Гораздо чаще встречается ослабление функций памяти, частичная утрата способности сохранять или воспроизводить имеющуюся информацию. К самым ранним проявлениям ухудшения памяти относится ослабление избирательной репродукции, затруднения в воспроизводстве необходимого в данный момент материала (дат, имен, названий, терминов и т. п.). Затем ослабление памяти может принять форму прогрессирующей амнезии. Ее причины: алкоголизм, травмы, склероз, возрастные и негативные личностные изменения, некоторые заболевания.

При амнезии вначале утрачиваются способности запоминать новую информацию, а затем последовательно сокращаются информационные запасы памяти. В первую очередь забывается то, что было усвоено совсем недавно, т. е. новые данные и новые ассоциации, затем утрачиваются воспоминания о последних годах жизни. Зафиксированные в памяти события детства, юности сохраняются гораздо дольше.

Быстрее люди утрачивают память, связанную с правилами сложных мыслительных действий, комплексных оценок, устойчивее всего манера держаться, походка и т. п.

Нарушение непосредственной памяти, или «корсаковский синдром», проявляется в том, что нарушена память на текущие события, человек забывает, что он только что сделал, сказал, увидел, поэтому накопление нового опыта и знаний становится невозможным, хотя прежние знания могут сохраняться.

Могут наблюдаться нарушения динамики мнестической деятельности (Б. В. Зейгарник): человек то хорошо запоминает, но спустя короткое время не может это сделать, например, человек заучивает 10 слов. И после 3-го предъявления - запомнил 6 слов, а после пятого - уже может сказать лишь 3 слова, после шестого - опять 6 слов, т. е. происходят колебания мнестической деятельности. Указанное нарушение памяти часто наблюдается у больных с сосудистыми заболеваниями мозга, а также после травмы мозга, после интоксикаций как проявление общей умственной истощаемости. Достаточно часто встречаются забывчивость, неточность усвоения информации, забывание намерений как следствие эмоциональной неустойчивости человека.

Выделяют также нарушения опосредованной памяти, когда опосредованные способы запоминания, например рисунки, символы, связанные с некоей информацией, не помогают, а затрудняют работу памяти, т. е. подсказки не помогают в этом случае, а мешают.

Если при полноценном функционировании памяти наблюдается «эффект Зейгарник», т.е. незавершенные действия запоминаются лучше, то при многих нарушениях памяти происходит и нарушение мотивационных компонентов памяти, т. е. незавершенные действия забываются.

Интересны факты обманов памяти, имеющих обычно форму крайне односторонней избирательности воспоминаний, ложных воспоминаний (конфибуляции) и искажений памяти. Обусловлены они обычно сильными желаниями, неудовлетворенными потребностями и влечениями. Простейший случай: ребенку дают конфету, он ее быстро съедает, а затем «забывает» об этом и совершенно искренне доказывает, что он ничего не получал. Переубедить его (как и многих взрослых) в подобных случаях практически не удается. Память легко становится рабой человеческих страстей, предубеждений и влечений. Именно поэтому непредвзятые, объективные воспоминания о прошлом - большая редкость. Искажения памяти часто связаны с ослаблением способности различать свое и чужое, то, что человек переживал в действительности, и то, о чем он слышал или читал. При многократном повторении таких воспоминаний происходит их полная персонификация, т. е. человек совершенно естественно и органично считает своими чужие мысли, идеи, которые он иногда сам и отвергал, вспоминает о деталях событий, в которых никогда не участвовал. Это показывает, насколько память тесно связана с воображением, фантазией и с тем, что иногда называют психологической реальностью.

Оказалось, что большую роль в закреплении информации играют те же подкорковые области (прежде всего лимбическая система), которые ответственны за аффективную и мотивационную активацию психики.

Было установлено, что повреждения затылочных долей мозга вызывает нарушение зрения, лобных долей - эмоций, разрушение левого полушария негативно влияет на речь и т. п. Но, ко всеобщему удивлению, до самого последнего времени приходилось констатировать тот факт, что не только животные, но и люди могут переносить обширные повреждения мозга без явных нарушений памяти. Единственно обнаруженная закономерность носила самый общий характер: чем обширнее повреждения мозга, тем серьезнее его последствия для памяти. Это положение называется законом действия массы: память разрушается пропорционально весу разрушенной мозговой ткани. Даже удаление 20% мозга (при хирургических операциях) не приводит к утрате памяти. Поэтому возникли сомнения в существовании локализованного центра памяти, ряд психологов однозначно утверждали, что органом памяти следует считать весь мозг.

При прямом воздействии на некоторые участки мозга в сознании могут всплывать сложные цепи воспоминаний, т. е. человек вдруг вспоминает то, что давно забыл, и легко продолжает помнить «забытое» после операции. Во-вторых, был найден если не центр памяти, то, во всяком случае, участок, регулирующий перевод данных из кратковременной памяти в долговременную, без чего запоминание вновь поступившей новой информации невозможно. Этот центр называется «гиппокамп» и расположен в височной доле мозга. После двустороннего удаления гиппокампа больные сохраняли память о том, что было до операции, но запоминание новых данных не наблюдалось.

На процессы памяти пытаются воздействовать также фармакологическими и физическими факторами. Многие ученые считают, что поиски в области управления памятью должны быть направлены на создание биологически активных соединений, избирательно влияющих на процессы обучения (скажем, кофеин, биогенные амины), кратковременную или долговременную память (вещества, тормозящие синтез ДНК и РНК, влияющие на обмен белков и др.), на создание и формирование энграмм - веществ, влияющих на изменение белков клетки (от протоплазмы до сомы).

Сейчас изучение фармакологических средств, влияющих на намять, идет стремительно. Установлено, что давным-давно известные гормоны гипофиза могут служить стимуляторами памяти. «Короткие» цепочки из аминокислот - пептиды, особенно вазопрессин, кортикотропин значительно улучшают кратковременную и долговременную память.

Согласно гипотезе о физической структуре памяти, в основе феномена памяти лежит пространственно-временной паттерн биоэлектрической активности нервных популяций - дискретной и электротонической. Поэтому для управления памятью более адекватно воздействие на мозг и его подсистемы электрическими, электромагнитными факторами. Успеха можно добиться путем влияния на мозг различными физическими факторами - электрическими и акустическими.

Все это говорит о реальной возможности управления памятью.

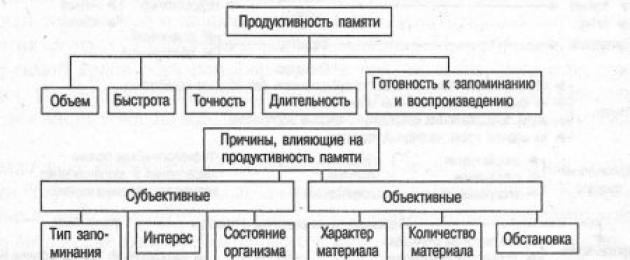

Память можно развивать, тренировать, значительно улучшать, повышать ее продуктивность. Продуктивность памяти складывается из параметров: объем, быстрота, точность, длительность, готовность к запоминанию и воспроизведению. На продуктивность памяти влияют субъективные и объективные причины. К субъективным причинам относятся: интерес человека к информации, выбранный тип запоминания, применяемые приемы запоминания, врожденные способности, состояние организма, предшествующий опыт, установка человека. К объективным факторам, влияющим на продуктивность памяти относятся: характер материала, количество материала, наглядность материала, его ритмичность, осмысленность и понятность, его связность и особенности обстановки, в которой происходит заучивание.

Подводя итог, подчеркнем, что память обеспечивает целостность и развитие личности человека, занимает центральное положение в системе познавательной деятельности.

Реминисценция-самопроизвольное припоминание материала, который когда-то был воспринят, но затем временно забыт и не восстанавливался в памяти.

Закономерности памяти

Понравилось? Отблагодарите, пожалуйста, нас! Для Вас это бесплатно, а нам - большая помощь! Добавьте наш сайт в свою социальную сеть:Успешность произвольного запоминания словесного материала и его сохранность в памяти в большой степени зависят от умения учащихся его переосмысливать, перегруппировывать, находить в предъявляемых словах общее и объединять их на основе этого в смысловые группы. В тех случаях, когда школьники владели этим приемом запоминания, эффективность и прочность запоминания значительно повышались. И, наоборот, при его отсутствии успешность и прочность запоминания и удержания слов в памяти была существенно ниже.

Слабовидящие дети средней возрастной группы в отличие от младшей значительно чаще актуализировали слова, объединенные в группы, при непосредственном воспроизведении и сохраняли этот объем при отсроченных воспроизведениях.

Не все слова, объединенные в смысловую группу, сохранялись в памяти длительный срок одинаково успешно. Одни слова, названные ранее, при непосредственном воспроизведении в течение 15-30 дней стирались в памяти, другие, вначале забытые, наоборот, восстанавливались при отсроченном воспроизведении:

происходили процессы припоминания, реконструкции.

«Закон края» при отсроченных воспроизведениях, также как и при непосредственных, продолжал проявляться, особенно у учащихся младшего школьного возраста. Но запоминались и отдельные слова, которые находились в середине ряда, т. е. на «непривилегированных» местах. Это слова, имевшие личностный смысл для детей («каникулы», «подарок», «платок» и др.).

Запоминание рассказов

При произвольном запоминании связных текстов, в отличие от произвольного запоминания слов, требуется удержать в памяти не только слова, предложения, но и смысловое содержание, суть того, что заучивается.

В связных текстах чаще всего сообщается о событиях или явлениях, которые находятся в определенных временных и пространственных отношениях и объединены причинно-следственными или другими логическими связями. Предложения, в которых раскрываются эти связи, в тексте могут находиться достаточно далеко друг от друга, что может затруднять осмысление содержания.

На полноту и точность понимания связного текста оказывает влияние предварительное знакомство с его темой, умение привлекать свой жизненный опыт и ранее полученные знания, т.е. умение соотнести новое, запоминаемый в данный момент материал с имеющимся жизненным опытом и знаниями. Отчетливость понимания усиливается еще больше в тех случаях, когда используются наглядные представления. Хорошо известно из практики и подтверждено экспериментально-психологическими исследованиями, что осмысленное заучивание продуктивнее механического.

Воспроизведение связных текстов в значительной мере зависит от речевого развития.

Именно на эти основные положения опирались в своих исследованиях, направленных на изучение произвольного запоминания текстов рассказов у учащихся с нарушенным и нормальным зрением, В.А.Лонина и Л.В.Егорова.

Умение устанавливать причинно-следственные связи, логические отношения в запоминаемых текстах у слабовидящих и незрячих младших школьников находится еще не на должном уровне. Детям с нарушенным зрением свойственно понимание смысла одних частей текста и механическое заучивание других, особенно начала и конца рассказа. Проявление «закона края» при актуализации рассказов у слабовидящих и незрячих детей весьма выражено. Точность и полнота запоминания смысловых единиц, последующее их воспроизведение зависят в немалой степени от их местоположения в тексте. Лучше запоминаются начало и конец рассказа и хуже - его середина. Установленные особенности более характерны для учащихся младших возрастных групп. У четвероклассников они выражены в значительно меньшей степени.

Положительное влияние на процессы запоминания и воспроизведения рассказа оказывают ответы на вопросы по его содержанию, которые способствуют закреплению в памяти детей причинно-следственных связей, логических отношений, активизируют мыслительную деятельность, создавая тем самым благоприятные условия для запоминания.

Запоминание рассказа, большего по объему и более сложного по логической структуре, вызывает у учащихся заметные затруднения. Не все дети с одинаковой успешностью запоминали, сохраняли в памяти и потом воспроизводили текст рассказа.

Пересказы школьников чаще всего начинались с первых мик-ротем, сообщающих о месте действия, состоянии погоды. При этом

интересно отметить, что при выполнении задания по выделению главных мыслей в виде пунктов плана эти микротемы нередко отсутствовали. В пересказах учащихся эти пропуски восполнялись включением главных мыслей первой части рассказа. Немаловажное положительное значение для запоминания текста помимо вопросов к нему имело и его повторное чтение, которое способствовало закреплению тех частей рассказа, которые слабо запечатлелись. Латентный слой (по терминологии Ю.В.Идашкина) из глубин памяти поднимался на поверхность, переходил в актуальный.

Повторное чтение хотя и улучшало у некоторых учащихся запоминание и последующее воспроизведение текста рассказа, однако не настолько, чтобы он мог быть передан достаточно полно. Очевидно, в этом случае определенная часть текста рассказа отсутствовала даже в «латентном» слое, не говоря уже об «актуальном». Следовательно, одноразовое восприятие текста, большого по объему и сложного по структуре, было недостаточным для его запечатления.

Изначально было необходимо двукратное его восприятие. Его повторное воспроизведение после смысловой переработки (составление плана), как показали результаты исследования, не во всех случаях давало усиливающий эффект. Однако то, что закрепилось в памяти по данным первого воспроизведения после активной мыслительной деятельности с материалом, было более устойчивым по сравнению с другими частями рассказа, которые или запоминались хуже, или совсем не запоминались.

Таким образом, результаты запоминания рассказа отчетливо показали, что у детей с нарушенным зрением развитие произвольной словесно-логической памяти происходит по общим закономерностям, установленным психологами у детей с нормальным зрением. Продуктивность воспроизведения материала зависела от условий деятельности с ним, уровня владения мыслительной переработкой запоминаемого материала, приемами и способами извлечения его из памяти, от умения переносить полученные ранее умения и навыки в другие условия, от объема и сложности материала, а также от индивидуальных особенностей детей.

Наряду с этим у слабовидящих школьников отмечалось своеобразие в этих процессах: недостаточный уровень владения мыслительной переработкой запоминаемого материала, приемами его извлечения из памяти.

Общая утомляемость у слабовидящих учащихся отрицательно влияла на процессы запоминания, сохранения и воспроизведения большего по объему и сложности рассказа, что проявилось в меньшей скорости переработки поступающей информации и меньшем объеме запоминаемого. Углубленный смысловой анализ запоминаемого материала, его мыслительная переработка у детей с нарушением зрения зачастую еще недостаточно сформированы.

У учеников начальной школы они не стали еще приемами работы над текстом. Перенос знаний и навыков, полученных при работе с меньшим по объему текстом, в условия работы с более сложным по структуре и большим по объему текстом у слабовидящих четвероклассников осуществлялся хуже, чем у нормально видящих сверстников.

У слабовидящих немалая часть запоминаемого материала сохранялась в памяти на уровне ее «латентного» слоя. Поэтому кроме обычной установки на запоминание и последующее воспроизведение для них необходимы дополнительные условия, в большей мере активизирующие мнемические и мыслительные процессы.

Работа над текстом не должна ограничиваться делением его на части, выделением пунктов плана и их озаглавливанием, необходимо выделять в них главные мысли, в частях текста вычленять субъект и предикат. На определенных этапах работы с текстом следует включать вопросы по его содержанию, которые способствуют пониманию содержания текста и стимулируют его закрепление в памяти.

В ходе развития и обучения школьников мнемические процессы совершенствуются, это подтверждают результаты произвольного запоминания, сохранения в памяти и последующего воспроизведения рассказов у школьников старших возрастных групп (В.А.Лонина).

Возрастные и индивидуальные различия непосредственного и отсроченного воспроизведения рассказа у незрячих учащихся V - Х классов изучались Л.В. Егоровой, которая установила, что возрастные сдвиги наблюдались в показателях непосредственного воспроизведения при переходе учащихся из V в VI класс, при отсроченном - при переходе от V к VII классу. Между остальными возрастными группами явные сдвиги отсутствовали.

Отмечаются также значительные индивидуальные различия в количестве репродуцированных смысловых единиц как при непосредственном, так и отсроченном воспроизведениях. Индивидуальные различия в ряде случаев перекрывали возрастные сдвиги.

Зависимость продуктивности воспроизведения от успеваемости школьников при непосредственном воспроизведении текста рассказа не установлена. При отсроченном воспроизведении отмечается тенденция такой зависимости.

Как при отсроченном, так и при непосредственном воспроизведении выявилось, что текст рассказа подвергается значительной реконструкции, особенно у пятиклассников (Л.В.Егорова).

Таким образом, у детей с нарушенным зрением процессы памяти подчиняются тем же основным закономерностям, что и у нормально видящих: непроизвольное запоминание наглядного материала в условиях активной деятельности с ним (классификация, называние групп) более продуктивно, чем произвольное

запоминание слов при многократном их повторении (В.А.Лонина); объем, точность, полнота и скорость произвольного и непроизвольного запоминания повышаются в процессе обучения и развития (М.И.Земцова; А. И. и Л.А.Зотовы; В.А.Лонина;

В.Ф.Морева и др.).

От качества и характера запоминаемого материала зависит успешность запоминания, сохранения, узнавания и воспроизведения.

Узнавание зависит от богатства чувственного опыта и совершенствуется в сторону конкретизации по мере обучения и развития детей (Т.Н.Головина, В.А.Лонина). При воспроизведении отмечается проявление «закона края» (В.А.Лонина).

Наряду с общими закономерностями процессов, памяти у детей со зрительным дефектом отмечаются и специфические особенности в протекании этих процессов, которые обусловлены недостаточной полнотой, четкостью и стойкостью, низким уровнем обобщенности представлений, что связано со слабой дифференциацией существенных и второстепенных признаков предметов и их изображений (Л.П.Григорьева).

Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью запоминания как наглядного, так и словесного материала. По объему, точности, полноте и скорости запоминания они, особенно дети младшего школьного возраста, отстают от своих нормально видящих сверстников (Л. В. Егорова, М. И. Зем-цова, А.И.Зотов, В.А.Лонина, В.Ф.Морева). Запоминаемый материал недостаточно осмысливается, в результате чего снижается продуктивность логической памяти. Действие «закона края» выражено у них слабее: лучше запоминается конец ряда, очевидно, повышенная истощаемость мешает удерживать в памяти его начало. Отмечается более низкий уровень долговременной зрительной памяти по сравнению с долговременной слуховой памятью у младших школьников со слабым зрением, а также более низкий уровень зрительной памяти у нормально видящих сверстников, что объясняется более быстрым угасанием временных связей, образовавшихся в процессе зрительного восприятия (Е. С. Нарышкина-Бал ышева).

У детей с дефектом зрения вариативность индивидуальных показателей запоминания, сохранения и забывания материала, предъявляемого для запоминания, значительно большая по сравнению с нормой. Наряду с успешным запоминанием и длительным сохранением у них чаще, чем у нормально видящих учащихся, наблюдается быстрое забывание, которое происходит из-за недостаточной прочности и полноты имеющихся представлений предметов и объектов, их изображений, а также соответствующих понятий.

Узнавание объектов у детей данной категории осуществляется замедленно, менее полно, чем у нормально видящих. Для них ха-

рактерно менее конкретное узнавание, причиной которого является выделение не главных, существенных признаков предметов, а второстепенных, несущественных. Ограниченность чувственного опыта замедляет развитие процесса узнавания. В ходе обучения, способствующего овладению навыками зрительного восприятия и выработке умения правильно анализировать объекты, выделять их главные, существенные информативные признаки, сопоставлять их, узнавание у учащихся с нарушениями зрения совершенствуется и приближается к норме (Т.Н.Головина, М.И.Земцова, В. А. Ленина). Одной из причин отставания является недостаточный уровень развития наглядно-практического опыта детей вследствие отсутствия зрения или его неполноценности. Этот опыт, хотя и восполняется в значительной мере в специальном школьном обучении, однако остается недостаточным, и его совершенствование и развитие требуют направленной коррекционной работы.

БОЛЬШУНОВ Я.В.

ОТСРОЧЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПОМИНАЕМОГО МАТЕРИАЛА

(РЕМИНИСЦЕНЦИЯ)

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Одной из важных проблем психологии памяти является проблема так называемой реминисценции, т е отсроченного восстановления частично забытого материала. Как уже давно заметили некоторые педагоги и психологи, в частности, К.Д. Ушинский, забывание отдельных частей запоминаемого материала нередко оказывается временным явлением. Другими словами, некоторые части запоминаемого материала не актуализируются в памяти при непосредственной проверке, но могут быть обнаружены в отсроченных воспроизведениях. Строго говоря, всякое воспроизведение в какой-то мере является отсроченным, так как между запечатлением и воспроизведением того или иного материала всегда существует определённый промежуток времени. Поэтому термины «непосредственное воспроизведение» и «отсроченное воспроизведение» в значительной мере имеют условное значение «Непосредственной» принято называть ту проверку, которая производится сразу же после предъявления определённого материала. Ввиду этого под отсроченным воспроизведением мы будем понимать лишь такую проверку сохранения, которая производится не раньше чем через 2 минуты после предъявления запоминаемого материала. Итак, отправной факт данной работы заключается в возможности отсроченного восстановления некоторых частей запоминаемого материала, не воспроизведенных непосредственно после заучивания

Анализ этого явления представляет большой интерес, для детальной разработки теории памяти Закономерно выступая в процессе воспроизведения ранее воспринятого материала, отсроченное восстановление временно выпадающих звеньев определённым образом характеризует динамику процессов памяти. В частности, оно помогает глубже проникнуть в интимную связь и взаимообусловленность запоминания, забывания и воспроизведения

Отсроченное восстановление запоминаемого материала было подвергнуто специальному анализу гораздо позднее, нежели сложитесь в основных чертах учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Казалось бы, это обстоятельство должно было благоприятствовать углублённой разработке проблемы. Павловское учение о динамике нервных процессов открывает перед психологией исключительные возможности для объяснения как отсроченного восстановления запоминаемого материала, так и динамики процессов памяти в целом. Однако в психологической литературе до сих пор не имеется ни одного исследования по вопросу о закономерностях высшей нервной деятельности, лежащих в основе изучаемого явления. Анализ вопроса о физиологических основах отсроченного восстановления запоминаемого материала и составляет центральную задачу данной работы.

В советской психологии проблема отсроченного восстановления запоминаемого материала была поставлена проф. С.Л. Рубинштейном (1934), который начал с исследования роли эмоционального фактора, при известных условиях отрицательно влияющего на результаты непосредственного воспроизведения. Вместе с тем он придавал большое значение «внутренней работе по осмыслению» запоминаемого материала, имеющей место на разных стадиях процесса запоминания. В 1952 году С.Л. Рубинштейн поставил вопрос о необходимости изучения нейродинамических основ явлений реминисценции с позиций учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности . Вопрос о возможности улучшения отсроченного воспроизведения сравнительно с непосредственным попутно затрагивался в работах ряда советских психологов - А.А. Смирнова, Л.В. Занкова, Б. М. Теплова, Т. Г. Егорова и др. Наиболее подробно факты отсроченного восстановления запоминаемого материала были рассмотрены в исследовании Д.И. Красильщиковой.

II . ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГИПОТЕЗЫ.

При разработке гипотезы настоящего исследования мы исходили; из анализа тех фактов в области условных рефлексов, которые наиболее близки к изучаемому явлению.

Сюда относятся факты самопроизвольного восстановления угашенных условных рефлексов. Как указывал И. П. Павлов, «выработанные рефлексы непременно после угасания снова сами собой делаются действительными. Самопроизвольное восстановление угашенного рефлекса происходит с очень различной быстротой - от нескольких минут до нескольких часов» . Соответствуя с внешней стороны фактам отсроченного восстановления запоминаемого материала, самопроизвольное восстановление угашенных условных рефлексов существенно отличается от вышеуказанных фактов. Временное задерживание условного рефлекса в случае угасания производится искусственно, отменой подкрепления, тогда как временное забывание частей материала в опытах с отсроченным восстановлением не имеет никакого отношения к специальной выработке.

Факты отсроченного восстановления запоминаемого материала близки также к фактам положительного влияния отдыха при решении трудных условнорефлекторных задач. В третьем томе «Сред» содержится следующее высказывание И. П. Павлова: «У одной собаки... вырабатывалась дифференцировка, потом она как-то остановилась на определённом уровне и не развивалась дальше... После перерыва решение этой задачи оказалось почти готовым. Этот факт у нас встречается и жизненно известен... Когда вы требуете от собаки соответствующими методами решения задачи и дошли до известного состояния, всегда попытайте, не вмешивается ли утомление, сделайте перерыв на несколько дней и тогда увидите, в чём дело» . В связи с этим высказыванием, И. П. Павлова некоторые советские психологи склонны были объяснять отсроченное восстановление запоминаемого материала снятием утомления, возникающего в процессе заучивания. В области условных рефлексов широко известен и другой факт, допускающий возможность такой трактовки отсроченного восстановления запоминаемого материала. Если подкрепляемый условный раздражитель часто и многократно повторяется в течение опыта, то действие его уменьшается и, наконец, исчезает (угашение с подкреплением). Как указывает Г. В. Фольборт, в случае такого угашения «элемент торможения развит очень слабо, в этих условиях явное преобладание получает развитие процессов истощения в рефлекторной дуге» . Самопроизвольное восстановление условного рефлекса, угашенного таким способом, объясняется преимущественно восстановлением функционального потенциала соответствующих нервных клеток во время отдыха. Эти факты позволяют уяснить некоторые стороны отсроченного восстановления запоминаемого материала. Так, ещё К.Д. Ушинский указывал, что «независящее от воли нашей возобновление силы в следах представлений особенно заметно утром после спокойного сна» . Однако, отсроченное восстановление запоминаемого материала наблюдается и тогда, когда перерыв между непосредственной и отсроченной проверками занят интенсивной умственной работой (Николаи, Браун). Этот и другие факты, обнаруженные ещё Баллардом, выдвигают задачу экспериментальной проверки гипотезы, объясняющей отсроченное восстановление запоминаемого материала снятием утомления, возникающего в процессе заучивания.

Наконец, факты отсроченного восстановления близки к фактам отрицательно-индукционного торможения условных рефлексов. «Пункт концентрирования раздражения... окружается процессом торможения. Торможение происходит полностью сейчас же, выступает всегда и держится не только пока существует произведшее его раздражение, но может продолжаться некоторое время и потом... Отрицательная индукция действует как между мелкими пунктами мозга, так и между большими отделами его» . Детальный анализ отсроченного восстановления запоминаемого материала обнаруживает целый ряд сторон этого явления, доступных пониманию с точки зрения возникновения и последующего снятия индукционной задержки. Например, факты отсроченного восстановления запоминаемого материала особенно ярко выступают в эксперименте с дошкольниками (Баллард, Вильяме, Рубинштейн и др.). Известно, что и отрицательная индукция с особой яркостью выражена у детей-дошкольников . Отмечавшаяся рядом авторов связь между объемом отсроченного восстановления и заучиванием материала в состоянии утомления может быть истолкована с точки зрения зависимости индукционного торможения от степени утомления. Как показывают экспериментальные факты, отрицательная индукция «под влиянием длительной мозговой работы (церебрального утомления) увеличивается»3 . Следовательно, заучивание материала в состоянии утомления должно характеризоваться более значительным развитием индукционной задержки, нежели заучивание в обычном состоянии. Д.И. Красилыцикова обнаружила, что «сосредоточение мысли» на трудных местах заучиваемого материала «нередко приводило к забыванию» других частей при непосредственной проверке . Такого рода первоначальное выпадение отдельных звеньев может быть истолковано как результат индукционного торможения со стороны тех частей запоминаемого материала, на которых было сосредоточено основное внимание. Отсроченное восстановление запоминаемого материала в ряде случаев связывали с исчезновением эмоциональной задержки, возникающей под влиянием эмоционально насыщенных частей материала и отрицательно влияющей на результаты непосредственной проверки (проф. С. Л. Рубинштейн, Д. И. Красильщикова и др.). Можно думать, что в основе такого рода задержки также лежат явления отрицательной индукции.

Прежние исследователи, занимавшиеся изучением «реминисценции», имели дело с очень сложными фактами, которые едва ли могут быть однозначно истолкованы в нейродинамическом плане. Возникает потребность выделить из этой сложной совокупности фактов наиболее типичные и поставить вопрос об их механизмах. Все вышеуказанные соображения, относящиеся к этому вопросу, позволяют говорить об особой роли индукционного торможения в нейродинамической картине отсроченного восстановления запоминаемого материала. Не является ли основной круг фактов, обозначаемых термином отсроченного восстановления, результатом естественного снятия индукционной задержки, возникающей в процессе заучивания и затем исчезающей по общим законам высшей нервной деятельности?

III . МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В прежних экспериментальных исследованиях явлений реминисценции в качестве запоминаемого материала использовались тексты (прозаические или стихотворные), бессвязные слова, слоги и предметы. Мы также начали изучение этих явлений на вербальном материале. Предприняв ряд наблюдений над учащимися V класса в условиях выполнения ими домашних заданий, мы получили некоторые положительные данные, показывающие, что отсроченное восстановление является довольно распространённым фактом в учебной работе - Однако, в каждом таком опыте элементы заучиваемого материала далеко неоднозначно воспринимаются и осмысляются испытуемым (в зависимости от прошлого опыта). Это чрезвычайно усложняет изучаемое явление, затрудняет его анализ. Во всех этих опытах большую трудность представляет контроль над заучиванием материала до определённого уровня, а между тем уровень овладения материалом является одним из важных факторов отсроченного восстановления. Наконец, в этих опытах почти невозможным является точный, свободный от субъективного подхода количественный учёт элементов материала, восстанавливающихся в памяти через некоторое время.

Для того чтобы по возможности устранить основные недостатки предшествующих методик, мы перешли к работе с наглядным материалом, состоящим из однородных единиц. В большинстве опытов мы предъявляли для запоминания двенадцатичленные ряды световых раздражителей. После предъявления каждого ряда, между членами которого соблюдались строго определённые интервалы времени, испытуемые должны были воспроизводить показанную последовательность путём нажатия на соответствующие лампочкам электрические ключи, замыкавшие цепь с записывающим устройством.

Переходя от словесного материала к наглядному и пользуясь двигательной методикой, мы вовсе не устранялись от исследования функций второй сигнальной системы. Основная задача заключалась в том, чтобы максимально упростить условия эксперимента, по возможности устранить трудности, связанные с влиянием прошлого опыта и тем самым обеспечить возможность хотя бы первоначального физиологического анализа. Применяя предварительную словесную инструкцию, мы тем самым создавали у испытуемых связи словесно-зрительно-двигательного порядка, т. е. вызывали замыкание между зрительными раздражениями и двигательными условными реакциями с помощью слова. При такой постановке эксперимента мы имели возможность исследовать работу первой сигнальной системы в том её виде, как она осуществляется под регулирующим воздействием второй сигнальной системы.

Описание отдельных серий экспериментов

Исходя из нашего предположения относительно нейродинамики изучаемых явлений, мы попытались проследить зависимость отсроченного восстановления от величины отрицательно-индукционного взаимодействия между отдельными элементами запоминаемого материала. В ряде экспериментальных работ было установлено, что отрицательная индукция тем сильнее, чем ближе между собой раздражаемые пункты коры (И.Б. Познанская, Е.И. Бойко, Н.И. Крылов)1 . Известно, что величина индукционного торможения зависит и от продолжительности пауз между раздражителями.

В первых четырех сериях опытов испытуемым предлагалось заучивать двенадцатичленные ряды ламп, предъявляемых по нескольку раз в одной и той же последовательности. В этих опытах мы изменяли пространственное расположение раздражителей и паузы между ними, изменяя тем самым степень индукционного взаимодействия между отдельными компонентами заучиваемого ряда ламп. Использованные нами ряды делились на «разбросанные» и «скученные». Разбросанный ряд, рассчитанный на меньшее индукционное торможение, строился по принципу максимального разведения в пространстве запоминаемых элементов. Скученный ряд, рассчитанный на большее индукционное торможение, строился по принципу максимального сближения предъявляемых для запоминания ламп. С помощью автоматического переключателя в разных сериях между вспышками предъявляемых ламп устанавливались паузы в 2,1 и 0,5 секунды. Таким образом, были составлены 4 различных комбинации: разбросанный ряд с паузами между раздражителями в 2секунды, разбросанный ряд с паузами в 1 секунду, скученный ряд с паузами в 1 секунду и скученный ряд с паузами в 0,5 секунды.

В пятой серии опытов, рассчитанной на наибольшее торможение, в качестве запоминаемого материала были использованы парные сочетания между ключами и лампами, сигнализируемые в переменном порядке. Нажимая на ключи, смонтированные на горизонтальной панели установки, испытуемый включает различные лампы на другой (вертикальной) панели. Последовательность нажимов на ключи раз от разу меняется. Задача испытуемого заключается в том, чтобы заучить соответствие отдельных ключей и ламп, т. е. запомнить, каким ключом зажигается та или иная лампа на вертикальной панели. Порядок нажимов на ключи сигнализируется с помощью добавочных ламп, расположенных на горизонтальной панели возле каждого из ключей. Начиная со второго предъявления ключей, испытуемый должен предварительно показывать те лампы на вертикальной панели, которые соответствуют сигнализируемым ключам и только затем нажимать на ключи, т. е. проверять свои предварительные ответы.

После того, как испытуемый воспроизводил предложенный для запоминания материал на 60-80%, следовал ряд «повторных» проверок сохранения. Под повторными проверками мы понимаем такие отсроченные воспроизведения, которые начинаются сразу же после непосредственного воспроизведения. Повторные проверки продолжались обычно до установления устойчивого воспроизведения (устойчивой системы связей). Во всех предшествующих исследованиях отсроченного восстановления запоминаемого материала непосредственное и отсроченное воспроизведения разделялись перерывом от 20 минут до 30 дней. При такой методике отсроченную актуализацию запоминаемого материала можно всегда предположительно объяснить снятием утомления в перерыве между проверками. В наших опытах с повторными проверками подобное толкование отсроченного восстановления полностью исключается.

В описанных сериях изучалась зависимость отсроченного восстановления от усиления или ослабления отрицательро-индукционного взаимодействия между элементами запоминаемого материала. Однако, в ряде случаев индукционная задержка возникает не в результате отрицательного взаимовлияния элементов запоминаемого материала, а под воздействием посторонних раздражителей. Всем известно, что внезапный раздражитель часто вызывает забывание того, о чем человек только что думал и что вспоминается через некоторое время - Такого рода отсроченная актуализация в известной мере может быть истолкована как результат последующего исчезновения индукционной задержки, возникшей под влиянием постороннего раздражителя. По типу этого жизненного явления мы провели особую серию опытов, в которой через 3-4 секунды после предъявления одного ряда ламп давался новый ряд и только после этого производилась непосредственная проверка сохранения в памяти первого ряда (опыты с так называемой ретроактивной задержкой). В качестве воспроизводимого (первого) ряда ламп мы всегда использовали скученный ряд с односекундной паузой между раздражителями. Отсроченные проверки сохранения в этом эксперименте производились через 15 минут перерыва после непосредственного воспроизведения. Для анализа опытов с обратной индукционной задержкой мы провели специальные контрольные опыты, в которых в отличие от основных опытов заучивался только один ряд, но были сохранены все прежние экспериментальные условия (для запоминания предъявлялся скученный ряд с односекундной паузой между раздражителями, заучивание ограничивалось одним предъявлением ряда, первое отсроченное воспроизведение следовало через 15 минут перерыва после непосредственной проверки).

В каждой серии опытов отсроченное восстановление выявлялось, с, помощью многократных воспроизведений (без подкреплений) не заученного до конца материала.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

Как мы уже указывали, для проверки выдвинутой гипотезы необходимо проследить зависимость отсроченного восстановления запоминаемого материала от степени индукционного торможения в процессе заучивания.

В эксперименте, рассчитанном на минимальное индукционное торможение (первая серия), использовался разбросанный ряд с большой (двухсекундной) паузой между раздражителями. Средняя величина отсроченного восстановления для этих опытов равнялась 1 (из 12 элементов, предъявляемых для запоминания).

В эксперименте, рассчитанном на некоторое увеличение индукционной задержки в процессе заучивания (вторая серия), использовался разбросанный ряд с односекундной паузой между раздражителями (отличие от предшествующего эксперимента только в паузе между раздражителями). Средняя величина отсроченного восстановления для этих опытов равнялась 1,5.

В эксперименте, который рассчитывался на еще большее развитие отрицательно-индукционного взаимодействия между компонентами запоминаемого ряда (третья серия), в качестве экспериментального материала использовался скученный ряд с односекундной паузой между раздражителями (отличие от предшествующего эксперимента исчерпывается пространственным расположением раздражителей). Средняя величина отсроченного восстановления для этих опытов равнялась 2.

В эксперименте, рассчитанном на дальнейшее усиление индукционной задержки в процессе заучивания (четвертая серия), использовался скученный ряд с минимальной (полусекундной) паузой между раздражителями (отличие от предшествующего эксперимента только в паузе между раздражителями). Средняя величина отсроченного восстановления для этих опытов равнялась 2,5.

Наконец, в эксперименте, рассчитанном на максимальное взаимное торможение запоминаемых элементов (пятая серия), использовались парные сочетания ключей и ламп, сигнализируемые в переменном порядке. Средняя величина отсроченного восстановления для этой серии опытов равнялась 3.

Как мы видим, полученные экспериментальные данные, выражающие относительную величину реминисценции для 5 серий опытов с постепенном увеличением индукционной задержки, располагаются в правильном возрастающем порядке (таблица 1). В автореферате за недостатком места мы ограничиваемся приведением одних только средних величин, но в диссертации подробно анализируется результаты опытов по отдельным испытуемым. Как показывают наши материалы, зависимость объема отсроченного восстановления запоминаемого материала от величины индукционной задержки в процессе заучивания отчетливо выступает и у отдельных испытуемых.

Таблица 1.

Зависимость коэффициента отсроченного восстановления от величины индуцированной задержки в процессе заучивания.

Основной механизм изучаемых явлений можно понять следующим образом. Как показывают экспериментальные факты, обнаруженные еще на животных (опыты Кржышковского и Строганова), тормозной процесс может выражаться не только в задержке эффекторной части рефлекса но и в задержке самого процесса выработки временной связи . К.Н. Кржышковский производил разрушение условного тормоза двумя способами. Если разрушаемая тормозная комбинация не чередовалась с условным положительным раздражителем, то разрушение тормоза, т. е. восстановление положительной связи, «происходило стремительно». Если же разрушаемую тормозную комбинацию применяли, чередуя с применением условного положительного раздражителя, оказывающего индуцирующее действие, то «несмотря на десятикратное» подкрепление условного тормоза, комбинация продолжала оставаться тормозной. Позднее аналогичные результаты были получены В.В. Строгановым в эксперименте с разрушением дифференцировок. В наших опытах мы, несомненно, имеем дело со сходным явлением. Каждый элемент запоминаемого материала (вспышка определенной лампы) вызывает особый очаг возбуждения, оказывающий отрицательно-индукционное влияние на другие очаги. Развитие тормозного процесса оказывает задерживающее влияние на формирование связей между корковыми «пунктами» элементов запоминаемого материала, и как бы временно «маскирует» некоторые из этих связей. Чем сильнее такого рода задержка в процессе заучивания, тем выше коэффициент отсроченного восстановления после того, как действие отрицательной индукции прекратится.

Большое значение для понимания нейродинамических основ реминисценции представляют опыты с так называемым ретроактивным (обратным) торможением в процессе заучивания. Как уже указывалось в главе о методике, в нашем эксперименте с обратной индукционной задержкой между предъявлением и непосредственным воспроизведением первого ряда предъявлялся еще один ряд раздражителей. В советской психологии ретроактивное торможение рассматривается как «одна из причин забывания», представляющая «случай внешнего торможения» . В наших опытах обнаружилось определенное соответствие между величиной обратной индукционной задержки в процессе заучивания и величиной восстановления в отсроченных воспроизведениях. В опытах с обратной индукционной задержкой сравнительно с опытами, в которых такого рода задержка не имела места, мы получили следующие данные. С одной стороны, заметно ухудшились результаты непосредственного воспроизведения, с другой стороны, резко увеличился объем отсроченного восстановления запоминаемого материала (таблица 2).

Как показывает таблица, непосредственное воспроизведение в условиях обратной индукционной задержки характеризуется уменьшением правильно воспроизведенных элементов (графа 1), ухудшением запоминания последовательности (графа 2) и значительным увеличением ошибок (графа 3). Отсроченные проверки в этих опытах характеризуются ярко выраженной реминисценцией. Особенно увеличивается неустойчивое восстановление (графа 4).

Таблица 2.

Сопоставление данных непосредственного воспроизведения с данными отсроченных проверок в условиях обратной индукционной задержки и в контрольном эксперименте.

|

Экспериментальные серии |

Данные непосредственной проверки. |

Отсроченное восстановление |

||||||||

|

Правильно воспроизведенные элементы независимо от последовательности |

Правильно воспроизведенные элементы в нужной последовательности. |

Ошибочно воспроизведенные (вымышленные) элементы |

Неустойчивое восстановление через 15 минут перерыва. |

Устойчивое восстановление через 15 минут перерыва |

||||||

|

Контрольные опыты |

||||||||||

|

Опыты с обратной индукционной задержкой |

||||||||||

Демонстративное различие результатов, полученных в эксперименте с обратной индукционной задержкой и в контрольном эксперименте, объясняется, с нашей точки зрения, следующим образом. В контрольных опытах мы имеем дело только с отрицательно-индукционным взаимодействием между компонентами запоминаемого ряда. В опытах с обратной индукционной задержкой мы имеем дело не только с отрицательно-индукционным взаимодействием между компонентами каждого ряда в отдельности, но и с отрицательно-индукционным взаимодействием между компонентами из разных рядов (первого и второго). Чем сильнее индукционная задержка в процессе заучивания, тем медленнее она снимается.

Длительное последействие индукционного торможения в эксперименте с ретроактивной задержкой выражается в затяжном и глубоком характере перестройки отсроченных проверок, в резко выступающей волнообразности отсроченного восстановления запоминаемого материала и в большем количестве случаев неустойчивого восстановления. Таким образом, ретроактивная задержка и отсроченная актуализация запоминаемого материала выступают в этом эксперименте как две фазы, две стороны единого нейродинамического процесса, который заключается в сильной индукционной задержке воспроизводимого ряда со стороны второго ряда с постепенным и вольнообразным ослаблением этой задержки в дальнейшем.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Основываясь на ряде фактов, мы выдвинули гипотезу, согласно которой отсроченное восстановление запоминаемого материала объясняется естественным снятием индукционной задержки, возникающей в процессе заучивания.

2. Для проверки гипотезы мы попытались экспериментально проследить зависимость отсроченного восстановления от величины индукционного торможения в процессе заучивания. Усиление индукционной задержки достигалось уменьшением пауз между элементами запоминаемого материала (вспышками сигнальных ламп), пространственным сближением сигнализируемых элементов, подачей запоминаемого материала в переменном порядке и предъявлением дополнительного ряда ламп.

3. Полученные нами экспериментальные данные, выражающие величину отсроченного восстановления для 5 серий опытов с постепенным увеличением индукционной задержки расположились в постепенно возрастающем порядке. Опираясь на этот факт, мы пришли к выводу, что развитие тормозного процесса оказывает задерживающее влияние на формирование связей между корковыми «пунктами» элементов запоминаемого материала, временно «маскируя» формирующиеся связи. Чем сильнее такого рода задержка в процессе заучивания, тем выше коэффициент отсроченного восстановления после того, как индуцирующее действие исчезнет.

4. В эксперименте с обратной индукционной задержкой, с одной стороны, резко ухудшаются результаты непосредственного воспроизведения, с другой стороны, резко увеличивается объем отсроченного восстановления запоминаемого материала. Опираясь на эти данные, мы пришли к выводу, что ретроактивная задержка и отсроченная актуализация запоминаемого материала, выступают в этих опытах как две разные фазы или разные стороны единого нейродинамического процесса, который заключается в сильной индукционной задержке воспроизводимого ряда со стороны другого ряда с постепенным и волнообразным ослаблением этой задержки в дальнейшем.

5. Опираясь на совокупность фактов, обнаруженных в опытах с самым различным материалом (ряды ламп, тексты, комплексы слогов), мы пришли к выводу, что основные нейродинамические условия отсроченного восстановления запоминаемого материала являются общими, независимо от особенностей запоминаемого материала. Эти основные нейродинамические закономерности, лежащие в основе отсроченного восстановления, сводятся к следующему.

А. В процессе заучивания того или иного материала возникает отрицательно-индукционное взаимодействие между корковыми «пунктами» отдельных частей запоминаемого материала, выступающее с особой силой в первое время формирования устойчивого воспроизведения (устойчивой системы связей).

Б. Отрицательная индукция, возникшая в процессе заучивания, оказывает задерживающее влияние на формирование новых временных связей и временно «маскирует» некоторые из них.

В. Постепенное ослабление и снятие индукционной задержки создает условия для отсроченного восстановления некоторых первоначально выпавших звеньев материала.

6. Полученные нами факты не дают права сводить все вообще возможные виды отсроченного восстановления запоминаемого материала к описанным выше механизмам. Необходимо провести дополнительные исследования для! того, чтобы выяснить роль этих механизмов в других видах отсроченного восстановления.

И.Б. Познанская, Исследование отрицательной индукции в коре больших полушарий ребенка, сб. под ред. проф. А.Г. Иванова-Смоленского «Основные механизма условнорефлекторной деятельности ребенка», 1930 г., стр. 220.

Д.И. Красилыцикова, Реминисценция в воспроизведении, «Учёные записки ЛГПИ им. А И. Герцена, 1940 г., т. 34, стр. 315.

А. А. Смирнов к вопросу об условиях ретроактивного торможения. «Ученые записки Государственного Научно-исследовательского института психологии», т. 1, 1940 г., стр. 72.

Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения.

Основа психической деятельности. Без нее невозможно понять основы поведения, мышления, сознания, подсознания. Поэтому и необходимо больше знать о нашей памяти. Ее отсутствие называется амнезией.

Основными процессами памяти являются:

- заучивание;

- сохранение;

- воспроизведение;

- узнавание;

- забывание.

Выделяют также такие виды памяти:

- Непроизвольная память (информация запоминается сама собой - без специального заучивания, в ходе выполнения деятельности, работы над информацией). Сильно развита в детстве, у взрослых ослабевает.

- Произвольная память (информация запоминается целенаправленно с помощью специальных приемов).

Эффективность произвольной памяти зависит от ряда условий; к ним относятся:

- Цели запоминания (насколько прочно, как надолго человек хочет запомнить). Если цель - выучить, чтобы сдать экзамен, то вскоре после него многое забудется. Если цель - выучить надолго, для будущей профессиональной деятельности, то информация мало забывается.

- Приемы заучивания.

Они бывают такими:

Механическое дословное многократное повторение. Работает механическая память, тратится много сил, времени, а результаты низкие. Механическая память основана на повторении материала без его осмысливания.

- Логический пересказ, который включает: логическое осмысление материала, систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими словами. Работает логическая память (смысловая). Она основана на установлении в запоминаемом материале смысловых связей. Эффективность логической памяти в 20 раз выше, чем механической.

- Образные приемы запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, картинки). В этом случае задействуется образная память. Она бывает разных типов: зрительная, слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная.

- Мнемотехнические приемы запоминания (для облегчения запоминания).

Выделяют также память кратковременную, долговременную, оперативную, промежуточную. Любая информация сначала попадает в кратковременную память, которая обеспечивает запоминание однократно предъявленной информации на короткое время (5-7 мин), после чего информация может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1-2-кратного повторения.

Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном предъявлении и КП помещается и среднем 7 ± 2 единицы информации. Это магическая формула памяти человека, т. е. в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слои, цифр, чисел, фигур, картинок и т. и, Главное - добиться, чтобы эти «элементы» были более информационно насыщены за счет группировки, объединения цифр, слои а единый целостный «образ». Объем кратковременной памяти у каждого человека индивидуален. По нему можно прогнозировать успешность обучения, прибегая к формуле: ОКП/2 + 1 = прогнозируемый учебный балл успеваемости.

Долговременная память (ДП) обеспечивает длительное сохранение информации.

Она бывает двух типов:

- ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить нужную информацию).

- ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, а лишь при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни).

Оперативная память проявляется в ходе выполнения и обслуживания определенной деятельности, что происходит благодаря сохранению информации, поступающей как из КП , так и из ДП , необходимой для выполнения действий.

Промежуточная память обеспечивает сохранение информации в течение нескольких часов. Она накапливается в течение дня, а время ночного сна отводится организмом для очищения промежуточной памяти, категоризации информации, полученной за прошедший день, и перевода ее в долговременную память. После сна промежуточная память опять готова к приему новой информации. У человека, который спит менее 3 часов в сутки, промежуточная память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, вычислительных операций, снижаются внимание, кратковременная память, появляются ошибки в речи, в действиях.

Долговременной памяти с сознательным доступом свойственна закономерность забывания: забывается все ненужное, второстепенное, а также определенный процент и нужной информации. Чтобы уменьшить забывание, необходимо выполнить ряд операций. Во-первых, понять, осмыслить информацию (механически выученная, но не понятая до конца, она забывается быстро и почти полностью - кривая забывания Iа (рис. 3.21). Во-вторых, повторять информацию (первое повторение нужно через 40 мин после заучивания, так как через час в памяти остается только 50% механически заученной информации). Нужно чаще повторять в первые дни после заучивания, потому что тогда потери от забывания максимальны. Лучше действовать так: в первый день - 2-3 повторения, во второй - 1-2, с третьего по седьмой - по одному повторению, после этого одно повторение с интервалом в 7-10 дней. Помните, что 30 повторений в течение месяца эффективнее, чем 100 повторений за день. Поэтому систематическая, без перегрузки учеба, заучивание маленькими порциями в течение семестра с периодическими повторениями через 10 дней намного эффективнее, чем концентрированное заучивание большого объема информации в сжатые сроки сессии, вызывающее умственную и психическую перегрузку и приводящее к почти полному забыванию информации через неделю после сессии.

Забывание в значительной мере зависит от характера деятельности, непосредственно предшествующей запоминанию и следующей за ним. Отрицательное влияние первой получило название проактивного торможения , а второй - ретроактивного торможения . Оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если она требует значительных усилий.

Формы воспроизведения:

- узнавание - проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта;

- воспоминание , которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта;

- припоминание , представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации;

- реминисценция - отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым;

- эйдетизм - зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями воспринятого.

Чтобы облегчить запоминание, можно прибегнуть к мнемотехническим приемам.

Среди них:

- Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации («Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - о последовательности цветов в спектре: красный, оранжевый и т. д.).

- Ритмизация - перевод информации в стихи, песни, в строки, связанные определенным ритмом или рифмой.

- Запоминание длинных терминов с помощью созвучных слов (например, для иностранных терминов ищут похожие по звучанию русские слова; так, чтобы запомнить медицинские понятия «супинация» и «пронация», используют созвучную шуточную фразу «суп несла и пролила»).

- Нахождение ярких, необычных образов, картинок, которые «методом связки » соединяют с информацией, которую надо запомнить. Например, нам надо запомнить набор слов: карандаш, очки, люстра, стул, звезда, жук. Это легко сделать, если вы вообразите их «персонажами» яркого, фантастического мультфильма, где стройный франт в «очках» - «карандаш» - подходит к полной даме, «люстре», на которую шаловливо посматривает «стул», на чьей обивке сверкают «звезды». Такой придуманный мультик забыть или перепутать трудно. Чтобы повысить эффективность запоминания с помощью этого метода, следует сильно искажать пропорции (огромный «жук»); представлять предметы в активном действии («карандаш» подходит); увеличивать количество предметов (сотни «звезд»); менять местами функции предметов («стул» к «люстре»). Попробуйте запомнить таким образом список слов, затрачивая на каждое по 3 с: трава, дом, павлин, платье, очки, скрепка, гвоздь, клей. Удалось?

- Метод визуализации : образно, в разных деталях мысленно представлять («видеть») запоминаемую информацию.

- Метод Цицерона . Представьте, что обходите свою комнату, где вам все хорошо знакомо. Информацию, которую вам надо запомнить, расставляйте мысленно по ходу вашего продвижения по комнате. Вы сможете вновь все вспомнить, представив себе свою комнату, - все будет на тех местах, где вы расположили при предыдущем «обходе».

- При запоминании цифр, чисел можно использовать такие приемы:

- выявить арифметическую зависимость между группами цифр в числе: например, в номере телефона 358954 зависимость 89 = 35 + 54; выделить знакомые числа: например, в числе 859314 выделить 85 - год рождения брата, 314 - первые цифры числа «пи» и т. д.;

- «метод зацепок » - замена цифр образами: например, 0 - круг, 1 - карандаш, 2 - очки, 3 - люстра, 4 - стул, 5 - звезда, 6 - жук, 7 - неделя, 8 - паук и т. д. Можно заменять цифры буквами и словами. Например, замена цифр 1,2,3,8 последними согласными буквами в названии этих цифр: 1 - один - Н, 2 - два - В, 3 - три - Р. А цифры 4,5,6,7,9 заменить начальными согласными в их названии: 4 - Ч, 5 - П, 6 - Ш, 7 - С, 9 - Д.

- Замена словами : 0 — Л (иЛ), 1 — Н (Ной), 2 -В (Вой), 3 — Р (аРия), 4 — Ч (оЧи), 5 — П (Па), 6 — Ш (уШи), 7 — С (уСы), 8 — М (яМа), 9 — Д(яД), 10 — НиЛ, 11 — НеоН, 12 — НиВа, 13 — НоРа, 14 — НоЧь, 15 — аНаПа, 16 -НиШа, 17 — НоС, 18 — НеМой, 19 — АНоД, 20 — ВоЛ, 21 — ВиНо, 22 — Ви-Ва, 23 — ВаР, 35 — РеПа… 44 — ЧаЧа… 56 — ПаШа… 67 — иШиаС… 78 -СоМ… 84 — МяЧ… 93 — ДаР… 99 — ДуШа, 100 — На-ЛиЛ и т. д. Например, если вам надо запомнить номер телефона 9486138, то 94 - ДаЧа, 86 - МыШа, 13 - НоРа, 8 - яМа. Легко запоминается образ «на даче мышь сделала нору и яму», - этот номер вы уже не перепутаете. 8. Метод тренировки зрительной памяти - метод Айвазовского. Посмотрите на предмет, или пейзаж, или на человека в течение 3 с, стараясь запомнить детали, а потом закройте глаза и представьте мысленно этот предмет в деталях; задавайте себе вопросы о подробностях этого образа, затем откройте глаза на 1 с, дополните образ, закройте глаза и постарайтесь добиться максимально яркого изображения предмета. Так повторите несколько раз.