К центральным органам иммунной системы относятся костный мозг и вилочковая железа.

Костный мозг (medulla ossea) – орган кроветворения и центральный орган иммунной системы. Выделяют красный костный мозг (med u la ossea r ubra), который у плодов и новорожденных имеется во всех костях, а у взрослых располагается в ячейках губчатого вещества плоских и коротких костей, эпифизов длинных трубчатых костей, и желтый костный мозг (medulla ossea flava), заполняющий костномозговые полости диафизов длинных трубчатых костей. Общая масса костного мозга у взрослого человека – 2,5-3 кг (около половины этого – красный). Красный костный мозг состоит из стромы и миелоидной ткани. В нем содержатся стволовые клетки – предшественники всех клеток крови и лимфоцитов. Костный мозг располагается в виде шнуров цилиндрической формы вокруг артериол. Шнуры отделены друг от друга капиллярными синусоидами, в просвет которых проникают созревшие клетки крови и В-лимфоциты. Желтый костный мозг состоит, в основном, из жировой ткани. Кровеобразующие элементы в нем отсутствуют. Однако при больших кровопотерях на месте желтого, костного мозга вновь может появиться красный косгный мозг.

Вилочковая железа, тимус (thymus) – центральный орган иммуногенеза и железа внутренней секреции. Тимус располагается позади рукоятки и верхней части тела грудины в верхнем отделе средостения между правой и левой средостенными плеврами. Он состоит из двух вытянутых в длину неодинаковых по величине правой и левой долей, соединяющихся средними частями. Вершины обеих долей направлены вверх и выступают в область шеи в виде двузубой вилки. Строма железы состоит из капсулы и междольковых перегородок, разделяющих паренхиму на дольки, размерами от 1 до 10 мм. Долька тимуса состоит из более темного коркового вещества (по периферии дольки) и более светлого, мозгового (центр дольки). В корковом веществе клетки лежат плотнее, чем в мозговом, характерным для которого является наличие слоистых тимических телец (телец Гассаля). Созревание лимфоцитов идет от коркового вещества к мозговому. Тимус достигает максимальных размеров к периоду полового созревания, когда его масса достигает в среднем 37,5 г (10–15 лет). В 16-20 лет масса тимуса в среднем 25,5 г, а в 21-35 лет – 22,3 г, в 50-90 лет – 13,4 г. Лимфоидная ткань тимуса не исчезает полностью даже в старческим возрасте, сохраняясь в виде отдельных островков (долек), разделенных жировой тканью. В тимусе из стволовых клеток, поступивших из костного мозга с кровью, созревают и дифференцируются, пройдя ряд промежуточных стадий, Т-лимфоциты, ответственные за реакции клеточного и гуморального иммунитета. Затем Т-лимфоциты поступают в кровь, с ее током разносятся по организму и заселяют тимусзависимые зоны периферических органов иммуногенеза (селезенки, лимфатических узлов).

В последние годы выяснено, что в функциональном отношении Т-лимфоциты неоднородны, они «специализируются», пройдя «курс обучения» в «Академии» – тимусе.

Периферические органы иммунной системы

К периферическим органам иммунной системы относятся:

миндалины глотки (лимфоидное кольцо Вольдейера-Пирогова);

лимфоидные (пейеровы) бляшки тонкой кишки;

лимфоидные узелки червеобразного отростка;

одиночные лимфоидные узелки слизистых оболочек полых внутренних органов;

лимфатические узлы;

селезенка.

Селезенка

Селезенка, lien (splen), орган кровеносной и лимфатической системы, расположенный в области левого подреберья, между диафрагмой и желудком. Селезенка имеет форму кофейного боба с одной выпуклой, другой вогнутой поверхностью. Длина селезенки 12 см, ширина 7-8 см, толщина 3-4 см, масса 150-200 г. Однако размеры и масса селезенки индивидуальны и физиологически очень изменчивы. Цвет селезенки буровато-красный, консистенция мягкая, на разрезе она состоит из белого и красного вещества – мякоти селезенки.

Своей длинной осью она расположена почти параллельно нижним ребрам; сверху, сзади вниз и вперед. В селезенке различают поверхности: выпуклую наружную, обращенную к диафрагме – диафрагмальную поверхность ,facies diaphrag-matica, и несколько вогнутую внутреннюю, обращенную к желудку и другим органам –висцеральную поверхность ,facies visceralis . Обе поверхности селезенки отделены одна от другой верхним и нижним краями: тупой нижний край, margo inferior, обращен назад и вниз, острый верхний край, margo superior, кпереди и кверху; он несет на себе две или три вырезки. Оба края сходятся у концов селезенки. Различаютзадний конец ,e xtremitas posterior , обращенный кверху и назад к позвоночнику, ипередний конец ,extremitas anterior , обращенный вниз и вперед к левой реберной дуге. Широким размером селезенка проецируется на грудную клетку между IX и XI левым ребром по средней подмышечной линии: задний конец ее на 4-5 см не достигает позвоночного столба, передний конец проецируется на грудной клетке по передней подмышечной линии.

Диафрагмальная, выпуклая поверхность селезенки гладкая, висцеральная поверхность слегка вогнута; она несет на себе отпечатки нескольких прилегающих к ней органов. По середине внутренностной поверхности, занимая 2/3 длины, расположено несколько углублений, составляющих борозду ворот селезенки , h ilus lienis , – место вхождения в паренхиму нервов и сосудов. Ворота селезенки оставляют свободным небольшой участок у заднего конца и больший – у переднего и делят висцеральную поверхность селезенки – facies visceralis – на боковую и медиальную половины. Половина селезенки, расположенная латерально (кверху) от ворот, представляет собой участок прилегания желудка и называется желудочной поверхностью, facies gastrica; на желудке она соответствует задней поверхности его тела, примыкающей около дна к большой кривизне. Медиальная половина висцеральной поверхности селезенки соответствует месту прилегания левого надпочечника и левой почки – почечная поверхность, facies renalis. К переднему концу медиальной половины селезенки, у самых ее ворот, примыкает конец хвоста поджелудочной железы. Ниже, занимая участок у extremitas anterior, прилежит левый, селезеночный, изгиб ободочной кишки – ободочная поверхность, facies colica.

Селезенка одета со всех сторон висцеральной брюшиной; лишена брюшины только висцеральная поверхность на протяжении ворот, где входят селезеночные сосуды, a. et v. lienales, нервы. От ворот селезенки идут две брюшинные связки – желудочно-селезеночная и диафрагмально-селезеночная, lig. gastrolienale et lig. phrenicolienale, представляющие продолжение одна другой; они являются левой частью дорсальной брыжейки желудка, в которую как бы вставлена сбоку селезенка. В составе желудочно-селезеночной связки к воротам селезенки подходит хвост поджелудочной железы. Передний конец селезенки, направленный вниз и вперед, покоится на левой диафрагмально-ободочной связке, соединяющей левый изгиб ободочной кишки с париетальной брюшиной диафрагмы, lig. phrenicocolicum sinistrum, и ограничивает селезеночное углубление, recessus lienalis сальниковой сумки. Нередко в желудочно-селезеночной связке могут находиться небольшие добавочные селезенки, lien accessorius.

Строение селезенки. Селезенка покрыта серозной оболочкой , tunica serosa , и волокнистой соединительнотканной оболочкой, tunica fibrosa . От фиброзной оболочки вглубь органа проходят перегородки – перекладины селезенки , trabeculae lienis , которые могут соединяться друг с другом либо свободно заканчиваться. Паренхима органа – пульпа (мякоть) располагается между трабекулами. В ней выделяют красную пульпу (pulpa rubra ), занимающую 75% объема органа и белую пульпу (pulpa alba ), занимающую около 20% объема. Красная пульпа располагается между венозными синусами селезенки в виде селезеночных тяжей, состоящих из петель ретикулярной ткани, заполненных эритроцитами, лейкоцитами, лимфоцитами, макрофагами. В ней также имеются эллипсоидные макрофагально-лимфоидные муфты (эллипсоиды, эллипсоидные муфты), окружающие каппиляры и состоящие из плотно лежащих ретикулярных клеток и волокон, макрофагов, лимфоцитов. Белая пульпа – типичная лимфоидная ткань, из которой состоят лимфоидные узелки селезенки и периартериальные лимфоидные муфты. Лимфоидные узелки имеют округлую форму и располагаются обычно и местах ветвления артерий, как правило, эксцентрически по отношению к последним. Периартериальные лимфоидные муфты (влагалища) окружают пульпарные артерии или начальные отделы центральных артерий селезенки, дистально переходят в лимфоидные узелки.

Лимфатический узел

Лимфатические узлы располагаются на пути лимфатических сосудов. В теле человека насчитывается, в среднем, 500-700, а иногда до 1000 лимфатических узлов.

Функции лимфатических узлов:

1. Иммунопродуктивная – образуются лимфоциты, плазматические клетки, осуществляющие реакции клеточного и гуморального (выработка антител) иммунитета.

2. Механического фильтра – инородные частицы и опухолевые клетки задерживаются на перекладинах, выпячиваниях, содержащих ретикулярные волокна.

3. Биологического фильтра – инородные частицы, задержавшись, захватываются макрофагами и перевариваются (фагоцитоз), если не могут перевариваться – переносятся в паренхиму узла, где и накапливаются (пыль и др. инородные частицы) или размножаются (опухолевые клетки).

4. Депо лимфы – обширная сеть синусов позволяет сравнить лимфатический узел с губкой.

Строение . К лимфатическому узлу подходят приносящие лимфатические сосуды, которые несут лимфу как непосредственно от органов, так и от других лимфатических узлов. Из лимфатических узлов выходят выносящие лимфатические сосуды, направляющиеся к другим узлам или к стволам и протокам. Приносящие сосуды впадают в узел со стороны выпуклой его поверхности, выносящие выходят из ворот узла. Лимфатические узлы могут иметь несколько ворот.

Лимфатический узел (nodus ly m phaticus) состоит из паренхимы и стромы (рис. 62). К строме узла относятся соединительнотканная капсула и отходящие от нее в вещество узла трабекулы (перегородки).

Паренхима лимфатического узла состоит из лимфоидной ткани, в которой выделяют корковое и мозговое вещество . В корковом веществе имеются лимфоидные узелки, в которых различают светлые участки – центры размножения. Мозговое вещество представлено мякотными тяжами. Все вещество лимфатического узла пронизано синусами. Непосредственно под капсулой находится подкапсульный (краевой) синус, в который поступает лимфа из приносящих лимфатических сосудов.

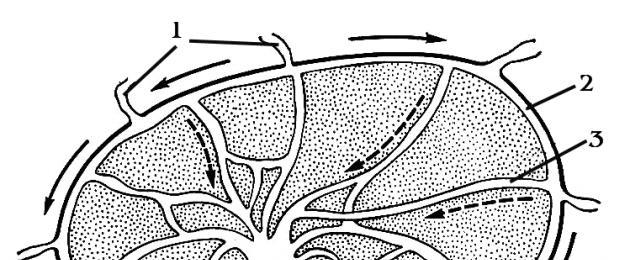

Рис. 62. Строение и кровоснабжение лимфатического узла .

1 – артерия лимфатического узла; 2 – вена лимфатического узла; 3 – выносящий лимфатический сосуд; 4 – лимфатический фолликул; 5 – капсула; 6 – трабекула; 7,9 – приносящие лимфатические сосуды

С внутренней стороны к краевому синусу прилежит корковое вещество лимфатического узла, пронизанное корковыми (промежуточными) синусами, которые берут начало от краевого синуса. В мозговом веществе корковые синусы продолжаются в более широкие мозговые синусы, впадающие в области ворот в воротный синус (рис. 63).

Рис. 63. Схема внутриузлового лимфообращения.

1 – приносящие лимфатические сосуды; 2 – краевой синус; 3 – мозговой синус; 4 – промежуточный синус; 5 – отводящий лимфатический сосуд. Сплошными стрелками показан прямой (быстрый) путь, пунктирными – непрямой (медленный) путь тока лимфы

Из воротного синуса начинаются выносящие лимфатические сосуды. Краевой синус, продолжаясь по поверхности коркового вещества, также впадает в воротный синус.

Размеры и форма синусов зависят от места расположения лимфатических узлов в теле человека. В капсуле и трабекулах лимфатических узлов есть гладкомышечные клетки и их пучки, сокращение которых ведет к уменьшению объема узлов и способствует проталкиванию лимфы в выносящие лимфатические сосуды.

Иммунная система – это система органов, тканей и клеток, деятельность которых обеспечивает сохранение антигенного постоянства внутренней среды организма - иммунного гомеостаза.

Органы иммунной системы (лимфоидные) подразделяются на две группы:

1. Центральные (первичные). В них происходит формирование и созревание иммунокомпетентных клеток. К центральным органам иммунитета у млекопитающих относят костный мозг и тимус. У птиц – костный мозг, тимус, Фабрициева бурса.

2. Периферические (вторичные) – в них лимфоциты «работают», т. е. обезвреживают антигены. К этим органам относится селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань пищеварительного тракта (миндалины, пейеровы бляшки, солитарные фолликулы). Установлено, что иммунные функции выполняет нейроглия центральной нервной системы и кожа.

Важнейшие функции лимфоидной системы следующие:

· создание микроокружения для регуляции процесса созревания лимфоцитов;

· соединение разбросанных по всему телу популяций лимфоцитов в органные системы;

· регуляция взаимодействия разных классов лимфоцитов в органные системы;

· регуляция взаимодействия разных классов лимфоцитов и макрофагов в процессе реализации иммунных процессов;

· обеспечение своевременной доставки элементов иммунной системы к очагам поражения.

Гистологически лимфоидная ткань образована ретикулярной тканью, в петлях которой расположены различной стадии зрелости клетки лимфоидного ряда. Ретикулярная ткань выполняет опорную функцию и создает микроокружение для дифференцирующихся лимфоцитов. В своей основе ретикулярная ткань имеет многоотростчатые ретикулярные клетки и ретикулярные волокна (аргирофильные).

Иммунные клетки в лимфоидных органах представлены в основном лимфоцитами, которые рециркулируют между иммунными органами, тканями, лимфатическими сосудами, кровью и вновь иммунными органами. Причем считается, что в тимус и костный мозг они не возвращаются. Во многих лимфоидных органах присутствуют и плазматические клетки, которые легко узнать по небольшому ядру и большой цитоплазме. Также многочисленна и популяция макрофагов, относящихся к группе оседлых клеток. Это крупные клетки с бобовидным или круглым ядром и большой цитоплазмой. Все эти клетки происходят из стволовой кроветворной клетки, закладывающейся у человека и животных в стенке желточного мешка и мигрирующей в эмбриональные органы кроветворения – печень, селезенку, костный мозг.

Костный мозг является одновременно органом кроветворения и органом иммунной системы. Кроветворение (гемопоэз) поддерживается в течение всей жизни в костном мозге плоских костей – грудине, ребрах, крыльях подвздошной кости, костях черепа и позвонках. Основная масса форменных элементов крови образуется в красном костном мозге. Строма костного мозга поддерживает пролиферацию и дифференцировку эритроидного (в итоге – эритроциты), миелоидного (лейкоциты) и мегакариоцитарного (тромбоциты) ростков кроветворения. В костном мозге происходит дифференцировка всех лейкоцитов крови

У взрослых животных развитие многих клеток иммунной системы практически завершается в костном мозге. Лишь Т-лимфоциты требуют особых условий развития, которые могут быть обеспечены только в тимусе, куда предшественники Т-лимфоцитов поступают из костного мозга. Удаление тимуса ведет к тяжелым нарушениям иммунных реакций организма (прежде всего связанных с клеточным иммунитетом) вплоть до летального исхода.

У млекопитающих тимус представляет собой парный дольчатый орган, покрытый соединительно-тканной капсулой, от которой отходят перегородки, разделяющие ее паренхиму на дольки. У птиц отдельные дольки тимуса располагаются в области шеи по обе стороны пищевода. Основу долек тимуса составляет рыхлая сеть эпителиоретикулярных звездчатых клеток, петли которой инфильтрированы лимфоцитами. В каждой дольке имеется корковое и мозговое вещество. В наружном, корковом, слое располагаются незрелые размножающиеся клетки – лимфобласты, от которых происходят Т-лимфоциты (тимоциты). В мозговом слое долек тимуса звездчатые эпителиальные клетки преобладают над лимфоцитами. Здесь же встречаются тельца Гассаля (тимические тельца) – концентрические скопления продолговатых и веретенообразных клеток с большим ядром. Эпителиоретикулярные клетки образуют также гемотимусный барьер, препятствующий проникновению антигенов в тимус и в то же время пропускающий клетки лимфоидного ряда в кровяное русло.

Периферические органы иммунной системы.

К периферическим органам иммунной системы относятся селезенка, лимфатические узлы, лимфоидные образования органов пищеварения, дыхания, кожи, мочевыводящих путей, матки, большого сальника и других тканей. К лимфоидной ткани причисляют и особые субпопуляции лимфоцитов в печени. Лимфоидная ткань представлена практически во всех слизистых оболочках внутренних органов и даже в эпителиальных покровах тела и органов. Лимфоидная ткань образует первую «линию обороны» против чужеродных агентов. Ее расположение и строение преследует целью обеспечить максимальную защиту организма от них. Во всех периферических органах лимфоидной системы есть лимфоидные узелки, строма, образованная ретикулярной тканью, во многих из них есть соединительнотканная капсула. В лимфоидных органах периферической иммунной системы присутствуют все клетки, отвечающие за развитие иммунного ответа (Т - и В-лимфоциты, макрофаги, плазматические клетки). В эти органы иммунокомпетентные Т - и В-лимфоциты поступают из центральных звеньев иммунной системы.

Здоровье человека 24 часа в сутки находится под охраной. Море болезнетворных микробов сталкивается с нами круглосуточно: на улице, в транспорте, на учебе или работе, в магазинах и даже дома. Без надежной защиты этот мир не дал бы человеку шанса на существование. Поддержка приходит со стороны иммунитета, который каждую минуту несет верную службу, регулируя постоянство внутренней среды и не давая нежеланным элементам прорваться сквозь барьеры.

Понятие о структуре защитной системы

Иммунитет не просто свойство организма. Эта оборонительная функция не появляется сама собой из ниоткуда. Служит проявлением целой совокупности органов и тканей, которые способны вырабатывать клетки, осуществляющие основные защитные функции, под названием иммунной системы. Это высокоорганизованная сеть, все звенья которой находятся под строгим контролем и выполняют свою функциональную обязанность, словно пчелки в улье.

И хотя органы защитного фона не расположены вместе одним комплексом, а сосредоточены по всему телу, система от этого не становится слабее. К иммунной относятся лишь те структуры, которые способны принести пользу защитному статусу. Каждая из тканей оборонной системы работает взаимосвязанно и влияет друг на друга, стимулируя и подавляя при потребности. Они направлены на получение комплексной защиты организма от различных заболеваний, а также на истребление уже попавших в тело чужеродных частиц.

Четкое выделение двух классов дает возможность ответить на вопрос «Какой орган отвечает за иммунитет?» Центральные заняты формированием и созреванием иммуноцитов – клеток защиты. К ним относятся:

- Костный мозг.

- Вилочковая железа или тимус.

В периферических содержатся уже зрелые лимфоциты. Тут происходит лишь их дифференцировка, а также производство антител. Периферические органы иммунной системы это:

- Селезенка.

- Лимфатические узлы.

- Свободно расположенная группа лимфоидной ткани под слизистой поверхностью пищеварительного тракта, дыхательной и мочеполовой систем в виде лимфатических узлов и пейеровых бляшек.

- Аппендикс.

Центральные иммунные звенья

Этим названием объединены те органы, которые обеспечивают образование клеток невосприимчивости. Это самая первая и важная функция на пути формирования оборонительного ответа. Поэтому структуры, обеспечивающие такую роль, и носят название центральных или первичных органов иммунной системы, и располагаются соответственно:

- Красный костный мозг вносит важную лепту в создание фонда «органы кроветворения и иммунной системы». Это образование в виде мягкой губчатой ткани располагается внутри плоской трубчатой кости. Начало его развития наблюдается на 12 неделе в утробе матери. Центральная задача органа - производство клеток, составляющих кровь (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Интересным является факт того, что в детском организме куда больше красного костного мозга, чем у взрослого человека. Все кости ребенка богаты им, тогда как вышедшие из детского возраста могут похвалиться его нахождением лишь в костях черепа, грудины, ребер и малого таза. Костный мозг в среднем весит около 3 кг и является происхождением всех защитных сил, то есть единого предшественника – стволовых клеток. Он закладывает начало В-лимфоцитам – главному звену гуморального ответа, и их дифференцировке.

- Тимус – это дольковый орган, каждая его доля состоит из коркового и мозгового слоя. Его активность начинает проявляться уже у шестинедельного зародыша. И к моменту рождения составляет около 15 г, а к началу созревания около 40 г. Тимус словно преемник костного мозга, подхватывает образованные с его помощью иммунные клеточки и оттачивает их. 24 часа нужно тимусу, чтобы сформировать 300–500 млн лимфоцитарных клеток. Биологически активные вещества, гормональной или цитокиновой природы, стимулируют процессы защиты, которые включают дальнейшее развитие иммунных клеток. Вилочковая железа служит местом созревания Т-лимфоцитов и располагается за областью грудины.

Помимо своих основных функций, она обеспечивает выработку гормонов, которые влияют на образование иммуноцитов. В зависимости от возраста человека, тимус изменяет свой размер и активность. Взрослые имеют меньшую и не настолько значимую железу, нежели дети. У них запускается программа инволюции, то есть обратного развития тимуса. Ежегодно его активность падает примерно на 3%, что сопряжено с уменьшением выделения лимфоцитов группы Т, что ведет к понижению иммунитета в старческом возрасте и влияет на продолжительность жизни. У людей, страдающих заболеваниями тимуса, наблюдают иммунологическую недостаточность в виде низкого уровня защитного ответа. В вилочковой железе иммуноциты созревают около 4–6 дней, после чего частично готовые лимфоциты идут на следующий этап конвейера – вторичные структуры иммунной системы.

К центральному органу относят также и сумку Фабрициуса, которая является образованием, содержащим лимфоидную ткань. Однако у людей не встречается, а существует лишь у птиц.

Периферические иммунные звенья

Конвейер защитной системы беспрерывно движется. Со станции центральных клетки поступают в следующую инстанцию – периферическим органам. Там происходят окончательные изменения, они достигают пика развития и становятся готовы исполнять свой долг по защите от болезнетворных агентов. К периферическим органам иммунной системы относятся такие вторичные образования, как:

- Селезенка, которую в медицинском обиходе часто называют кладбищем эритроцитов. Помимо своей иммунологической роли, этот орган служит пунктом кровяного депо, дополнительного хранилища крови и местом утилизации непригодных старых эритроцитов. То есть помимо осуществления защитной роли, она является еще и органом гемопоэза. В иммунном назначении селезенке отведена функция хранения лимфоцитарных клеток, образования антител, активации макрофагов и поддержки гуморального иммунитета.

- Лимфоузел – это биологический фильтр, который внешне напоминает горошину, содержащую лимфоциты. Человеческий организм насчитывает до 1 тыс. таких в своем теле. В норме лимфоузлы обычно не видны внешне и недоступны при прощупывании, их увеличение говорит об идущем воспалении. Узлы составляют вереницу иммунной ткани, расположенную по ходу лимфатического и кровеносного русла. Их задачей является удаление из биологических жидкостей, таких как лимфа и кровь, чужеродных частиц. Помимо прочего, узлы – это еще одно место образования антител и иммуноцитов.

- Миндалины относятся к самым распространенным органам, склонным к воспалению в детстве. Это не что иное, как маленькое скопление лимфоидной ткани. Имеет овальную форму и располагается в глотке. Миндалины направлены на защиту верхней части дыхательных путей.

- Пейеровы бляшки представляют собой еще один островок лимфоидной ткани. Расположены эти иммунные образования в полости кишечника. Задачей таких бляшек является созревание лимфоцитов для возможности осуществления полноценного оборонительного ответа.

- Аппендикс также относится к разряду вторичных органов иммунного фона. И хотя длительное время считалось, что аппендикс не что иное, как рудиментарный врожденный отросток прошлого, что он не нужен для жизнедеятельности человека, неоспоримым является факт его иммунологической роли. Этот червеобразный орган состоит из немалого количества лимфоидной ткани. Доказано его значение в образовании лимфоцитарных клеток и их хранении.

- Лимфа – маленький член периферической семьи органов иммунитета. Эта жидкость, не имеющая цвета, содержит большое белых кровяных клеток.

Каждый из органов несет свою роль и его удаление так или иначе оказывает влияние на последующую жизнедеятельность человека.

Важные клетки иммунитета

Перечисленные структуры и образования служат для осуществления защитной функции организма. Частями охраняющей системы в итоге являются лишь те, которые способны на образование и поддержание иммунных клеток – главных борцов на линии обороны с микробами. Важнейшими иммуноцитами являются лейкоцитарные и лимфоцитарные клетки:

- Лейкоциты или белые кровяные тельца играют основную роль в схватке с чужеродными веществами. Они подразделяются на большую роту солдат – фагоцитов, базофилов, эозинофилов. Каждая из указанных клеток направлена на определение вредоносных веществ при нарушении биологических барьеров, способна уничтожать враждебные элементы, заглатывая и переваривая их. Такой процесс называется фагоцитозом. В других случаях лейкоциты способны прибегать к выделению особого вещества, угнетающего микроорганизмы.

- Лимфоциты группы В и Т считаются, пожалуй, самыми ярыми борцами с инфекцией. Эти иммунноциты особо обучены и способны выделять антитела – белковые вещества, направленные на борьбу с нежелательными соединениями. Помимо прочего, эти клетки регулируют работу всей иммунной системы и запоминают своих врагов в лицо, с целью больше не пускать непрошенного гостя.

Каждая клеточка вносит свою пользу в создание иммунитета. Словно кирпичики, они складываются и образовывают мощную стену для обороны от окружающих опасностей человеческий организм. Где бы ни были расположены клетки иммунитета и его системы, какие особенности в строении ни имели, все они преследуют одну цель – оберегать человека от чужеродных веществ.

Видео

Центральными органами иммунной системы называют органы, где происходит формирование и созревание иммуноцитов. К ним относят костный мозг , вилочковую железу (тимус) и сумку Фабрициуса. Периферические органы иммунной системы содержат зрелые лимфоциты. Здесь после антигенного воздействия происходит их дальнейшая пролиферация и дифференцировка, продуцируются антитела и эффекторньш лимфоциты. К периферическим органам относятсяселезенка, лимфатические узлы, скопления лимфоидной ткани под слизистыми поверхностями желудочно-кишечного, дыхательного, мочеполового трактов (групповые лимфатические фолликулы, тонзиллы, пейеровы бляшки).

Тимус, или вилочковая железа , - лимфоэпителиальный орган. Он состоит из долек, каждая из которых содержит корковый и мозговой слой. Клетки-предшественники тимоцитов формируются в костном мозге и через кровь попадают в кору тимуса. Основным элементом коры являются фолликулы Кларка, в которых вокруг приводящего кровеносного сосуда концентрируются эпителиальные и дендритные клетки, макрофаги и лимфоциты. Клетки и их гуморальные продукты (цитокины, гормоны) стимулируют деление незрелых лимфоцитов, поступивших в кору. В процессе деления они созревают. На их поверхности появляются новые структуры, а некоторые стадиоспецифические структуры утрачиваются. Структуры, определяющие особенности клеток иммунной системы, обладают антигенными свойствами. Они получили название «Cluster of differentiation» (показатель дифференцировки) и обозначение CD. Лимфоциты, созревающие в тимусе, - Т-лимфоциты обладают характерными для них молекулами CD2, определяющими их адгезивные свойства и молекулами CD3, являюиимися рецепторами для антигенов. В тимусе Т-лимфоциты дифференцируются на две субпопуляции, содержащие антигены CD4 либо CD8. Лимфоциты CD4 обладают свойствами клеток-помощников - млперов (Тх), лимфоциты CD8 - цитотоксическими свойствами, а также супрессорным эффектом, заключающимся в их способности повалять активность других клеток иммунной системы.

За одни сутки в тимусе образуется 300-500 млн. лимфоцитов. При тгом на клетках формируются рецепторы как к чужеродным, так и к собственным антигенам. В ходе созревания Т-лимфоциты проходят позитивную селекцию - отбор клеток, обладающих рецепторами для молекул главного комплекса тканевой совместимости (МНС), обеспечивающих возможность последующих контактов Т-лимфоцитов с клетками, представляющими им чужеродный антиген. В корковом слое тимуса происходит и негативная селекция: клетки с рецепторами для собственных антигенов, вступающие в контакт с ними погибают. В результате в мозговой слой тимуса поступает 3-5% клеток сформировавшихся в корковом слое. Это лимфоциты с рецепторами к чужеродным антигенам способны впоследствии после контакта с соответствующим антигеном реализовать специфическую иммунную реакцию. В мозговом слое дифференцировка лимфоцитов завершается формированием CD 4+ - и С0 8+ -лимфоцитов. Созревание клеток в тимусе длится 4-6 сут., после чего лимфоциты поступают в кровь, лимфу, ткани, во вторичные органы иммунной системы.

Эпителиальные клетки тимуса образуют пептидные гормоны и гормоноподобные пептиды: тимулин, альфа и бета-тимозин, тимопоетин, способствующие созреванию и дифференцировке Т-лимфоцитов в тимусе и вне него. Выделение этих гормонов и создание их синтетических аналогов производится для создания лекарственных средств, регулирующих иммунологические функции. Тимус начинает функционировать у шестинедельного эмбриона человека, к рождению его масса достигает 10-15 г, к началу полового созревания - 30-40 г. Далее происходит постепенная инволюция тимуса с утратой до 3% активной ткани ежегодно. Инволюция тимуса сопровождается снижением продукции Т-лимфоцитов. Их уровень в организме поддерживается за счет долгоживущих клеток, внетимусного созревания части клеток под действием цитокинов. Предполагают, что последствия инволюции тимуса входят в число причин старческой патологии и определяют продолжительность жизни человека.

тимус

Костный мозг , общая масса которого у человека достигает 3 кг, выполняет несколько иммунологических функций. Как уже упоминалось, костный мозг служит местом происхождения всех клеток иммунной системы. Здесь же происходит созревание и дифференцировка В-лимфоцитов. Костный мозг функционирует и как вторичный орган иммунной системы. Макрофаги костного мозга обладают фагоцитарной активностью, а В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, которые продуцируют антитела. Направления дифференцировки стволовых клеток костного мозга определяются клетками стромы костного мозга, макрофагальными клетками, лимфоцитами и образуемыми ими цитокинами. Клетки костного мозга продуцируют гормоноподобный пептидный фактор, способствующий активации В-лимфоцитов.

Лимфатические узлы - скопления лимфоидной ткани, расположенные по ходу лимфатических и кровеносных сосудов. У человека имеется 500-1000 лимфатических узлов, а также более мелкие скопления лимфоидной ткани под слизистыми поверхностями и в коже. Лимфатические узлы обеспечивают неспецифическую резистентность организма, выполняя функции барьеров и фильтров, удаляющих из лимфы и крови чужеродные частицы. Вместе с тем лимфатические узлы служат местом формирования антител и клеток, осуществляющих клеточные иммунные реакции.

Кожа, эпителиальные и паренхиматозные органы содержат многочисленные лимфатические капилляры, собирающие тканевую жидкость, именуемую лимфой. Лимфа поступает далее в лимфатические сосуды, по ходу которых последовательно располагается множество лимфатических узлов, строма которых служит фильтром, удаляющим из лимфы практически все чужеродные частицы, в том числе и вирусы, и до 2% растворимых антигенных молекул. В лимфоузлах иммунного организма задерживаются практически все водорастворимые антигены.

Лимфатический узел покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь узла отходят трабекулы, разделяющие его на доли, в которых содержится корковое и мозговое вещество, а между ними лежит паракортикальный слой. Основной структурой коркового вещества являются скопления лимфоидных фолликулов, содержащих лимфоциты, преимущественно В-группы, дендритные клетки и макрофаги. Лимфоидные фолликулы могут быть первичными и вторичными. Первичные фолликулы преобладают в покоющемся лимфоузле, содержащиеся в них клетки малоактивны, митозы встречаются редко. В случаях формирования реакции на антиген первичные фолликулы превращаются во вторичные фолликулы, называемые также зародышевыми центрами.

В-лимфоциты, находившиеся в первичном фолликуле, в ответ на поступивший в узел антиген активируются с помощью Т-клеток, начинают быстро делиться и дифференцироваться в антителообразующие клетки - зрелые лимфоциты и плазматические клетки, а также клетки иммунологической памяти, обеспечивающие быстрый ответ на новое поступление антигена. Часть антителообразующих лимфоузлов перемещается в мозговой слой лимфоузла, в другие лимфоузлы, где продолжают продуцировать антитела. Пространство между фолликулами коркового слоя и паракортикальные зоны мозгового слоя алолнены преимущественно Т-лимфоцитами, из которых при иммунной реакции формируются цитотоксические и другие эффекторные лимфоциты, осуществляющие клеточные реакции иммунной защиты. В мозговом слое лимфатического узла содержится большое количество макрофагов, осуществляющих фагоцитоз поступающих в лим-фоузел микроорганизмов и других чужеродных частиц.

Функции периферических органов иммунной системы выполняют также лимфоидные структуры глоточного кольца, кишечника, мочеполовых органов, кожи, бронхов и легких. Структуры, обеспечивающие защиту слизистых, получили название - лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми - MALT (Mucosa-associated lymphoid tissue). В состав MALT входят GALT, BALT - лимфоидные ткани, «ссоциированные с кишечником, с бронхолегочной системой. К ним примыкают лимфоидные структуры кожи-SALT (Skin associated lymphoid tissue). Клеточные структуры этих лимфоидных образований, а также лимфоциты, находящиеся в тканях, имеют то же происхождение, что и структуры других периферических органов иммунной системы. Вместе с тем системы защиты покровов и связанных с ними образований (молочная железа, печень и др.) обладают особенностями, главная из которых состоит в продукции секреторных иммуноглобулинов класса А и Е, которые поступают на поверхность слизистых и в секреты - молозиво и молоко, желчь, слюну, семенную жидкость. Механизмы клеточной защиты покровов связаны главным образом с цитотоксическими лимфоцитами, имеющими гамма/ дельта рецепторы. Лимфоциты кожи и слизистых обладают сродством к этим тканям и, перемещаясь по организму, обеспечивают солидарную защиту всей системы. Так, например, В-лимфоциты после стимуляции микробными антигенами в кишечнике перемещаются в молочную железу, превращаются в плазматические клетки и продуцируют там антитела, поступающие в молозиво и молоко, которые защищают от инфекции вскармливаемого ими ребенка. Иммунизация человека через рот может обеспечить образование антител и защиту всех слизистых оболочек от возбудителей инфекций.

Лимфатический узел

Селезенка, lien (греч. splen) , представляет собой богато васкуляризованный лимфоидный орган.

В селезенке кровеносная система входит в тесное соотношение с лимфоидной тканью, благодаря чему кровь здесь обогащается свежим запасом развивающихся в селезенке лейкоцитов. Кроме того, проходящая через селезенку кровь освобождается благодаря фагоцитарной деятельности макрофагов селезенки от отживших красных кровяных телец («кладбище» эритроцитов) и от попавших в кровяное русло болезнетворных микробов, взвешенных инородных частиц и т. п.

Величина селезенки благодаря богатству сосудами может довольно значительно изменяться у одного и того же человека в зависимости от большего или меньшего наполнения сосудов кровью. В среднем длина селезенки равняется 12 см, ширина 8 см, толщина 3-4 см, масса около 170 г (100-200 г). Во время пищеварения наблюдается увеличение селезенки.

Цвет селезенки на поверхности темно-красный с фиолетовым оттенком. По форме селезенку сравнивают с кофейным зерном.

В селезенке различают две поверхности (facies diaphragmatica и facies visceralis), два края (верхний и нижний) и два конца (передний и задний). Наиболее обширная и обращенная в латеральную сторону facies diaphragmatica выпукла, она прилежит к диафрагме.

На висцеральной вогнутой поверхности, на участке прилежащем к желудку (facies gastrica), имеется продольная борозда, hilus lienis - ворота, через которые в селезенку входят сосуды и нервы. Кзади от facies gastrica находится продольно расположенный плоский участок, это - facies renalis, так как здесь селезенка соприкасается с левыми надпочечником и почкой. Близ заднего конца селезенки заметно место соприкосновения селезенки с colon и lig. phrenicocolicum; это - facies colica.

Топография селезенки. Селезенка расположена в левом подреберье на уровне от IX до XI ребра, длинник ее направлен сверху вниз и кнаружи и несколько вперед почти параллельно нижним ребрам в их задних отделах. Различают высокое положение селезенки, когда передний полюс ее достигает VIII ребра (наблюдается при брахиморфном телосложении), и низкое, когда передний полюс лежит ниже IX ребра (наблюдается при долихоморфном типе телосложения). Брюшина, срастаясь с капсулой селезенки, покрывает ее со всех сторон, за исключением ворот, где она загибается на сосуды и переходит на желудок, образуя lig. gastrolienale. От ворот селезенки к диафрагме близ места входа пищевода тянется складка брюшины (иногда отсутствует) - lig. phrenicolienale. Кроме того, lig. phrenicocolicum, растянутая между colon tranusversum и боковой стенкой живота, в области левого XI ребра образует род кармана для селезенки, которая своим нижним концом упирается в эту связку.

Строение. Кроме серозного покрова, селезенка обладает собственной соединительнотканной капсулой, tunica fibrosa, с примесью эластических и неисчерченных мышечных волокон.

Капсула продолжается в толщу органа в виде перекладин, образуя остов селезенки, разделяющей ее на отдельные участки. Здесь между трабекулами находится пульпа селезенки, pulpa lienis. Пульпа имеет темно-красный цвет. На свежесделанном разрезе в пульпе видны более светло окрашенные узелки - folliculi lymphatici lienales. Они представляют собой лимфоидные образования круглой или овальной формы, около 0,36 мм в диаметре, сидящие на стенках артериальных веточек. Пульпа состоит из ретикулярной ткани, петли которой наполнены различными клеточными элементами, лимфоцитами и лейкоцитами, красными кровяными тельцами, в большинстве уже распадающимися, с зернышками пигмента.

Функция. В лимфоидной ткани селезенки содержатся лимфоциты, участвующие в иммунологических реакциях. В пульпе осуществляется гибель части форменных элементов крови, срок деятельности которых истек. Железо гемоглобина из разрушенных эритроцитов направляется по венам в печень, где служит материалом для синтеза желчных пигментов.

Сосуды и нервы. Сравнительно с величиной органа селезеночная артерия отличается крупным диаметром. Близ ворот она распадается на 6-8 ветвей, входящих каждая отдельно в толщу органа, где они дают мелкие веточки, группирующиеся в виде кисточек, penicilli. Артериальные капилляры переходят в венозные синусы, стенки которых образованы эндотелиальным синцитием с многочисленными щелями, через которые кровяные элементы и попадают в венозные синусы. Начинающиеся отсюда венозные стволики в отличие от артериальных образуют между собой многочисленные анастомозы.

Корни селезеночной вены (вены 1-го порядка) выносят кровь из относительно изолированных участков паренхимы органа, называемых зонами селезенки. Под зоной подразумевается часть внутриорганного венозного русла селезенки, которая соответствует распределению вены 1-го порядка. Зона занимает целый поперечник органа. Кроме зон, выделяют еще сегменты. Сегмент представляет собой бассейн распределения вены 2-го порядка; он составляет часть зоны и располагается, как правило, по одну сторону от ворот селезенки. Количество сегментов варьирует в больших пределах - от 5 до 17. Наиболее часто венозное русло состоит из 8 сегментов.

Иммунная система- совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих клеточно- генетическое постоянство организма. Принципы антигенной чистоты основываются на распознавании “своего- чужого” и в значительной степени обусловлены системой генов и гликопротеидов - главным комплексом гистосовместимости (MHC), у человека часто называемой системой HLA . На лейкоцитах человека четко экспрессированы белки МНС, с помощью исследования лейкоцитов типируют антигены МНС.

Органы иммунной системы.

Центральные органы иммунной системы представляют собой вилочковую железу (иными словами тимус) и красный костный мозг. ККМ один из главных органов центральной ИС, который находится в губчатом веществе костей. Общий вес костного мозга у взрослого человека составляет 2,5-3 кг, что достигает примерно 4,5% от общей массы тела. Хотелось бы отметить, что основной функцией костного мозга является производство клеток крови и лимфоцитов. Он же является своеобразным хранилищем стволовых клеток. В зависимости от ситуации, стволовые клетки трансформируются в иммунные (В-лимфоциты) . При необходимости, определенная часть B-лимфоцитов превращается в плазматические клетки, которые способны вырабатывать антитела. Тимус – эндокринная железа, взявшая на себя главнейшую роль в формировании иммунитета. Она ответственна за образование Т-клеток, в лимфоидных тканях организма. Т-клетки уничтожают проникших в организм врагов, контролируют выработку антител. Тимус (вилочковая или зобная железа) есть у животных, только располагается он в разных местах, и форма его может выть разная. У человека тимус состоит из двух частей, которые находится за грудиной.

Перефирические органы имунной системы:

Миндалины – это, по сути, лимфатические клетки. Они первыми встречают микробы и вирусы, ведь расположены в носоглотке и полости рта. Эти клетки препятствуют проникновению микробов в организм, а также принимают участие в выработке рови. -Селезенка является самым крупным лимфоидным органом, вырабатывающим кровь. Кроме того, она может накапливать некоторое количество крови. В экстренных ситуациях селезенка способна послать свои запасы в общий кровоток. Это позволяет улучшить качество и скорость иммунных реакций организма. Селезенка очищает кровь от бактерий и перерабатывает всевозможные вредные вещества. В ней полностью разрушаются эндотоксины, а также остатки умерших клеток при ожогах, травмах или других повреждениях тканей. У людей, оставшихся по какой-либо причине без селезёнки, ухудшается иммунитет . -Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой формы. Лимфоузел – это один из барьеров на пути инфекций и раковых клеток. В нем образуются лимфоциты – специальные клетки, которые принимают активное участие в уничтожении вредных веществ. . Структура иммунной системы напрямую связана с правильным функционированием центральных и периферических органов. Центральные органы ИС отвечают за образование и созревание клетки, а периферические органы обеспечивают защиту, т.е. иммунный ответ. Если откажет какой-либо из этих органов, вся работа ИС нарушится и организм лишится защитного барьера.