1. Мышечные ветви отходят еще до образования сплетения от передних ветвей первого-четвертого поясничных нервов (LI - LIV) к межпоперечным мышцам поясницы, от передних ветвей двенадцатого грудного и первого-третьего поясничных нервов (ThXII, LI - LIII) - к квадратной мышце поясницы, от передних ветвей двенадцатого грудного и первого-четвертого поясничных нервов (ТhXII, LI - LIV) - к большой поясничной мышце и от передних ветвей первого и второго поясничных нервов (LI, LII) - к малой поясничной мышце.

2. Подвздошно-подчревный нерв, n. iliohypogastricus (ThXII , LI) , образуется из двенадцатого грудного и передней ветви первого поясничного нервов. Прободая верхнебоковой участок большой поясничной мышцы, он переходит на переднюю поверхность квадратной мышцы поясницы, располагаясь в этом месте между нею и почкой. Далее нерв идет сверху вниз и сзади наперед; не дойдя до подвздошного гребня, прободает толщу поперечной мышцы живота, следует между нею и внутренней косой мышцей живота, а затем между обеими косыми мышцами живота.

В области глубокого пахового кольца нерв прободает внутреннюю косую мышцу, а затем апоневроз наружной косой мышцы живота и, направляясь далее к области поверхностного пахового кольца, разветвляется в коже нижней части живота, выше симфиза.

Ветви подвздошно-подчревного нерва:

1) латеральная кожная ветвь, r. cutaneus lateralis

, отходит от основного ствола на середине подвздошного гребня, прободает обе косые мышцы живота и разветвляется в коже верхней латеральной области бедра, где может соединяться с латеральной кожной ветвью двенадцатого грудного нерва;

2) передняя кожная ветвь, r. cutaneus anterior, является продолжением основного ствола, прободает апоневроз наружной косой мышцы и разветвляется в коже над лобком;

3) мышечные ветви следуют к поперечной и внутренней косой мышцам живота.

3. Подвздошно-паховый нерв, n. ilioinguinalis (LI), располагается под подвздошно-подчревным нервом и идет почти параллельно с ним. Выйдя из-под латерального края большой поясничной мышцы, он проходит по поверхности квадратной мышцы поясницы, прободает поперечную мышцу живота и, располагаясь между нею и внутренней косой мышцей живота, следует к поверхностному паховому кольцу. Пройдя через апоневроз наружной косой мышцы в области поверхностного отверстия пахового канала, где он прилежит к передневнутренней поверхности семенного канатика или круглой связки матки, нерв разветвляется в коже области лобка, мошонки (больших половых губ у женщин) и паховой области.

Располагаясь между указанными мышцами, подвздошно-паховый нерв образует соединение с подвздошно-подчревным нервом.

Ветви подвздошно-пахового нерва:

1) передние мошоночные нервы, nn. scrotales anteriores (передние губные нервы, nn. labiales anteriores), идут к коже корня полового члена, передних отделов мошонки (верхних отделов больших половых губ у женщин). Эти ветви могут соединиться с ветвями бедренно-полового нерва;

2) мышечные ветви иннервируют нижние участки поперечной мышцы живота и косые мышцы живота.

4. Бедренно-половой нерв, n. genitofemoralis (LI, LII), проходит через толщу большой поясничной мышцы и ее переднюю поверхность, располагаясь позади мочеточника, направляется к паховой области. В толще мышцы или по выходе из нее нерв делится на две ветви - бедренную и половую.

Ветви бедренно-полового нерва:

1) бедренная ветвь, r. femoralis , располагаясь кнаружи и кзади от наружных подвздошных сосудов, идет вначале позади подвздошной фасции, а затем впереди нее и следует в сосудистой лакуне, где залегает снаружи и спереди от бедренной артерии. Далее прободает широкую фасцию бедра в области подкожной щели и разветвляется в коже этого участка. Некоторые ветви подходят под паховую связку и, прободая широкую фасцию бедра, распределяются в коже области бедренного треугольника. Бедренная ветвь соединяется с передними кожными ветвями бедренного нерва, с подвздошно-паховым нервом;

2) половая ветвь, r. genitalis , располагаясь на передней поверхности большой поясничной мышцы, медиальнее бедренной ветви, но также кнаружи от наружных подвздошных сосудов, направляется вниз, проникает в паховый канал и, следуя к его поверхностному кольцу, выходит вместе с семенным канатиком (или круглой связкой матки у женщин). Направляясь далее в мошонку, половая ветвь посылает ветви к мышце, поднимающей яичко, коже мошонки и к ее мясистой оболочке, а также к верхним участкам медиальной поверхности бедра; у женщин она посылает ветви к круглой связке матки, коже области поверхностного пахового кольца и больших половых губ. Эта ветвь может соединяться с бедренной ветвью.

5. Латеральный кожный нерв бедра, n. cutaneus femoris lateralis (LII, LIII), выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы, иногда через толщу мышцы; следует, располагаясь под подвздошной фасцией, по передней поверхности подвздошной мышцы к передней верхней подвздошной ости и проходит медиальнее последней под паховой связкой на бедро. Здесь нерв направляется вниз, латеральнее портняжной мышцы, прободает своими ветвями широкую фасцию верхнего участка бедра и разветвляется в коже на несколько мелких и два-три крупных нерва, достигающих коленного сустава. Его ветви могут образовывать соединения с передними кожными ветвями бедренного нерва.

6. Запирателъный нерв, n. obturatorius (LI - LV) , в начальных отделах лежит позади поясничной мышцы, затем выходит из-за ее медиального края и, прободая фасцию этой мышцы, направляется на уровне крестцово-подвздошного сочленения вниз к пограничной линии. Следуя на некотором расстоянии параллельно этой линии, прикрытый наружными подвздошными сосудами, он спускается на боковую стенку малого таза и идет к внутреннему отверстию запирательного канала в сопровождении лежащих под ним запирательных артерии и вен. Пройдя в указанный канал, нерв делится на две концевые ветви - переднюю и заднюю.

Ветви запирательного нерва:

1) мышечная ветвь, r. muscularis , берет начало от основного ствола перед входом его в запирательный канал, проходит вместе с ним через канал и разветвляется в наружной запи-рательной мышце;

2) передняя ветвь, r. anterior , толще задней, является продолжением основного ствола, проходит между длинной и короткой приводящими мышцами и отдает мышечные ветви к этим мышцам, а также к тонкой и гребенчатой мышцам (непостоянно).

В дальнейшем запирательный нерв следует между длинной приводящей и тонкой мышцами, прободает широкую фасцию между портняжной и тонкой мышцами и в виде кожной ветви разветвляется в коже нижних отделов медиальной поверхности бедра вплоть до коленного сустава (см. рис. 1037, 1054, 1055). Запирательный нерв может соединяться с подкожным нервом от бедренного нерва;

3) задняя ветвь, r. posterior , отойдя от основного ствола, прободает наружную запирательную мышцу (реже проходит под ней), ложится между большой и короткой приводящими мышцами и посылает мышечные ветви к ним.

Кроме мышечных ветвей, задняя ветвь отдает суставные ветви к суставной капсуле тазобедренного сустава и ветви к надкостнице задней поверхности бедренной кости.

7. Добавочный запирательный нерв, n. obturatorius accessorius (LII - LIV), непостоянный, лежит у медиального края большой поясничной мышцы над подвздошной фасцией, переходит через гребень лобковой кости и ложится между подвздошно-поясничной и гребенчатой мышцами. Здесь нерв разветвляется и посылает ветви к гребенчатой мышце и тазобедренному суставу, соединяясь с ветвями запирательного нерва.

8. Бедренный нерв, n. femoralis (LI - LIV) ,- самый толстый нерв поясничного сплетения. Начальный отдел нерва лежит позади большой поясничной мышцы, а затем выходит из-под ее латерального края. Располагаясь далее в борозде между большой поясничной и подвздошной мышцами, под подвздошной фасцией, он следует в мышечной лакуне, выйдя через которую на бедро, ложится под фасцию, покрывающую подвздошную и гребенчатую мышцы, залегая в бедренном треугольнике, латеральнее бедренных сосудов.

Непосредственно в мышечной лакуне или несколько дистальнее паховой связки нерв делится на свои концевые ветви, среди которых можно различить 3 группы: переднюю, медиальную и латеральную.

Ветви бедренного нерва:

1) мышечные ветви, rr. musculares , в области большого таза отходят от основного ствола к большой поясничной мышце: более короткие ветви - от латеральной поверхности ствола, более длинные ветви - от медиальной. Кроме того, мышечные ветви различных толщины и длины идут в области бедра к следующим мышцам: портняжной (от передней и латеральной групп ветвей), гребенчатой и медиальной широкой (от медиальной группы ветвей), прямой мышце бедра, промежуточной и латеральной широким мышцам (от латеральной группы ветвей) и к суставной мышце колена.

Мышечные ветви, направляющиеся к прямой мышце бедра, посылают ветви к капсуле тазобедренного сустава; мышечные ветви, идущие к широким мышцам бедра, отдают ветви к суставной капсуле коленного сустава и к надкостнице бедренной кости. Одна-две ветви подходят к бедренной кости и через питательные отверстия вступают в ее толщу;

2) передние кожные ветви, rr. cutanei anteriores , всего 3-5, прободают на разных уровнях широкую фасцию бедра и разветвляются в коже передней и переднемедиальной поверхностей бедра, достигая области коленного сустава. Те из них, которые, прободая портняжную мышцу, располагаются над переднемедиальной поверхностью этой мышцы, образуют соединения с кожными ветвями передней ветви запирательного нерва. Другая группа ветвей, также прободающая эту мышцу, но залегающая на ее переднелатеральной поверхности, образует соединения с ветвями латерального кожного нерва бедра и с бедренной ветвью бедренно-полового нерва;

3) подкожный нерв ноги, n. saphenus ,- самая длинная ветвь бедренного нерва, отходит от медиальной группы его ветвей. В своих начальных отделах он идет латеральнее бедренной артерии. Направляясь далее, он входит вместе с артерией и бедренной веной в приводящий канал, располагаясь в нем впереди и латеральнее артерии. Затем нерв проходит через переднюю стенку канала и ложится в желобе между медиальной широкой и большой приводящей мышцами, будучи прикрыт сухожилием портняжной мышцы. Здесь он прободает широкую фасцию бедра, проникает под кожу и в сопровождении большой подкожной вены ноги спускается по переднемедиальной поверхности голени, достигая стопы.

На своем пути подкожный нерв ноги дает следующие ветви:

а) поднадколенниковая ветвь, r. infrapatellaris (иногда несколько ветвей), отходит от ствола подкожного нерва ноги на уровне медиального надмыщелка бедра; прободая или обходя сухожилие портняжной мышцы, она проникает через фасцию под кожу и разветвляется в области надколенника, медиальной поверхности колена и верхних отделов голени (над бугристостью большеберцовой кости);

б) медиальные кожные ветви голени, rr. cutanei cruris mediales ,- ряд тонких ветвей, отходящих на протяжении подкожного нерва к медиальной поверхности голени; часть из них переходит в кожу области передней и задней поверхностей голени.На стопе нерв идет по ее медиальному краю; концевые его ветви не достигают кожи большого пальца. Подкожный нерв образует на стопе соединения с ветвями поверхностного малоберцового нерва;

в) соединительные ветви часто встречаются в области медиальной поверхности колена с кожными ветвями запирательного нерва.

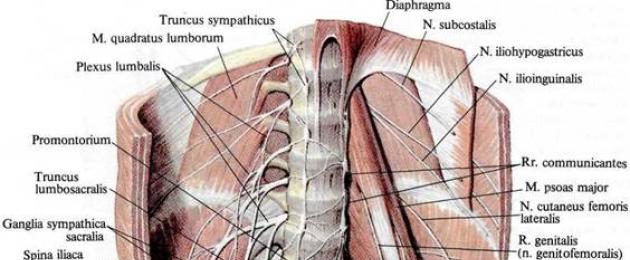

Поясничное сплетение, plexus lumbalis, образовано передними ветвями трех верхних поясничных, частью передней ветви XII грудного, а также передней ветвью IV поясничного спинномозговых нервов. Располагается поясничное сплетение кпереди от поперечных отростков поясничных позвонков в толще большой поясничной мышцы и на передней поверхности квадратной мышцы поясницы. Ветви, выходящие из поясничного сплетения, появляются из-под латерального края большой поясничной мышцы или прободают ее в латеральном направлении и далее следуют к передней брюшной стенке, к нижней конечности и наружным половым органам.

Ветви поясничного сплетения:

1. Мышечные ветви, rr. musculаres, короткие, идут к квадратной мышце поясницы, большой и малой поясничным мышцам и межпоперечным латеральным мышцам поясницы.

2. Подвздошно-подчревный нерв, п. iliohypogastrcus , выходит из сплетения позади большой поясничной мышцы, идет латерально и вниз, параллельно подреберному нерву. Иннервирует поперечную и прямую мышцы живота, внутреннюю и наружную косые мышцы живота, а также кожу в верхнелатеральной части ягодичной области, верхнелатеральной области бедра.

3. Подвздошно-паховый нерв, п. ilioinguinalis , находится между поперечной и внутренней косыми мышцами живота, затем заходит в паховый канал, где лежит кпереди от семенного канатика или круглой связки матки (у женщин). Выйдя через наружное отверстие пахового канала, нерв заканчивается в коже лобка, мошонки, большой губы. Иннервирует m. transversus abdominis, mm. obliqui abdominis interims et externus, кожа лобка и паховой области, кожа корня полового члена и передних отделов мошонки.

4. Бедренно-половой нерв, п. genitofemoralis , прободает большую поясничную мышцу и появляется на передней поверхности этой мышцы на уровне III поясничного позвонка. Иннервирует у мужчин мышцу, поднимающую яичко, кожу мошонки. У женщин половая ветвь разветвляется в круглой связке матки, коже большой половой губы и области подкожной щели (наружного кольца) бедренного канала.

Бедренная ветвь проходит на бедро через сосудистую лакуну, располагаясь на переднелатеральной поверхности бедренной артерии, прободает решетчатую фасцию и иннервирует кожу в области подкожной щели бедренного канала и под паховой связкой.

5. Латеральный кожный нерв бедра, п. cutaneus femoris laterаlis , выходит из-под латерального края поясничной мышцы или прободает ее и ложится на переднюю поверхность этой мышцы. Иннервирует кожу задненижней поверхности ягодичной области, кожу латеральной поверхности бедра до уровня коленного сустава.

6. Запирательный нерв, п. obturatorius , опускается вниз вдоль медиального края большой поясничной мышцы, пересекает переднюю поверхность крестцово-подвздошного сустава, идет вперед и кнаружи и в полости малого таза присоединяется к запирательной артерии, располагаясь над ней.

7. Бедренный нерв, п. femoralis , -начинается тремя корешками, которые идут в толще большой поясничной мышцы. На уровне поперечного отростка V поясничного позвонка эти корешки сливаются и образуют ствол бедренного нерва. На бедро нерв выходит через мышечную лакуну.

Несколько ниже уровня паховой связки бедренный нерв делится на конечные ветви: мышечные, передние кожные, и подкожный нерв.

Подкожный нерв, п. saphenus, является наиболее длинной ветвью бедренного нерва. В бедренном треугольнике располагается латерально от бедренной артерии, а далее переходит на ее переднюю поверхность и вместе с артерией входит в приводящий канал. Нерв выходит из канала через его переднее отверстие и ложится под портняжную мышцу. Затем подкожный нерв спускается вниз между приводящей мышцей и медиальной широкой мышцей бедра, на уровне коленного сустава и отдает поднадколенниковую ветвь, г. infrapatellaris. От нерва отходят медиальные кожные ветви голени, rr. cutanei cruris mediates, которые иннервируют кожу переднемедиальной поверхности голени. На стопе подкожный нерв идет по медиальному ее краю и иннервирует прилежащие участки кожи до большого пальца.

№ 6Крестцовое сплетение, его топография нервы, области иннервации.

Крестцовое сплетение, plexus sacrаlis, образовано передними ветвями V поясничного, верхних четырех крестцовых и части передней ветви IV поясничного спинномозговых нервов. В целом крестцовое сплетение по форме напоминает треугольник, основание которого находится у тазовых крестцовых отверстий, а вершина - у нижнего края большого седалищного отверстия, через которое из полости таза выходят наиболее крупные ветви этого сплетения. Крестцовое сплетение находится между двумя соединительнотканными пластинками. Сзади от сплетения лежит фасция грушевидной мышцы, а впереди - верхняя тазовая фасция.

Ветви крестцового сплетения делятся на короткие и длинные. Короткие ветви заканчиваются в области тазового пояса, длинные ветви направляются к мышцам, суставам, коже свободной части конечности.

Короткие ветви крестцового сплетения. К коротким ветвям крестцового сплетения относятся внутренний запирательный и грушевидный нервы, нерв квадратной мышцы бедра, верхний и нижний ягодичные нервы, а также половой нерв.

1. n. obtura-torius internus

2. n. piriformis

3. n. musculi quadrati femoris , направляются к одноименным мышцам через подгрушевидное отверстие.

4. Верхний ягодичный нерв, п. gluteus superior , выходит из таза через надгрушевидное отверстие. Иннервирует среднюю и малую ягодичные мышцы, а также мышцу, напрягающую широкую фасцию бедра.

5. Нижний ягодичный нерв, п. gluteus inferior Из полости таза выходит через подгрушевидное отверстие.

6. Половой нерв, п. pudendus , покидает полость таза через подгрушевидное отверстие. Этот нерв отдает ветви к пещеристым телам, головке полового члена (клитора), коже полового члена у мужчин, большим и малым половым губам у женщин, а также ветви к глубокой поперечной мышце промежности и сфинктеру уретры.

Длинные ветви крестцового сплетения. К длинным ветвям крестцового сплетения относятся задний кожный нерв бедра и седалищный нерв.

1. Задний кожный нерв бедра, п. cutaneus femoris posterior , Выйдя из полости таза через подгрушевидное отверстие, нерв направляется. На бедре нерв располагается под широкой фасцией, в борозде между полусухожильной и двуглавой мышцами бедра. Его ветви прободают фасцию и разветвляются в коже заднемедиальной поверхности бедра вплоть до подколенной ямки.

Иннервирует кожу ягодичной области, кожу промежности.

2. Седалищный нерв, п. ischiadicus

№ 7 Седалищный нерв, его ветви, области иннервации.

Седалищный нерв , п. ischiadicus , является самым крупным нервом тела человека. В его формировании принимают участие передние ветви крестцовых и двух нижних поясничных нервов, которые как бы продолжаются в седалищный нерв. В ягодичную область из полости таза седалищный нерв выходит через подгрушевидное отверстие. Далее он направляется вниз вначале под большую ягодичную мышцу, затем между большой приводящей мышцей и длинной головкой двуглавой мышцы бедра. В нижней части бедра седалищный нерв делится на две ветви: лежащую медиально более крупную ветвь - большеберцовый нерв, п. tibialis, и более тонкую латеральную ветвь - общий малоберцовый нерв, п. peroneus communis . Нередко деление седалищного нерва на две конечные ветви происходит в верхней трети бедра или даже непосредственно у крестцового сплетения, а иногда в подколенной ямке.

В области таза и на бедре от седалищного нерва отходят мышечные ветви к внутренней запирательной и близнецовым мышцам, к квадратной мышце бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышцам, длинной головке двуглавой мышцы бедра и задней части большой приводящей мышцы.

Большеберцовый нерв, п. tibialis, является продолжением ствола седалищного нерва на голени. В подколенной ямке большеберцовый нерв располагается посередине, непосредственно под фасцией, позади подколенной вены. У нижнего угла подколенной ямки он идет на подколенной мышце между медиальной и латеральной головками икроножной мышцы, вместе с задней большеберцовой артерией и веной проходит под сухожильной дугой камбало-видной мышцы и направляется в голенно-подколенный канал. В этом канале большеберцовый нерв спускается вниз и, выйдя из него, располагается позади медиальной лодыжки под удерживателем сгибателей. Здесь большеберцовый нерв делится на свои конечные ветви: медиальный и латеральный подошвенные нервы.

Медиальный подошвенный нерв, п. plantaris теdiаlis, идет вдоль медиального края сухожилия короткого сгибателя пальцев в медиальной подошвенной борозде. На уровне основания плюсневых костей отдает первый собственный подошвенный пальцевый нерв, п. digitalis plantaris proprius, к коже медиального края стопы и большого пальца, а также три общих пальцевых нерва, п. digitalis plantaris communes.

Латеральный подошвенный нерв, п. plantaris latеrаlis, расположен между квадратной мышцей подошвы и коротким сгибателем пальцев и проходит в латеральной подошвенной борозде вместе с латеральной подошвенной артерией. У проксимального конца IV межплюсневого промежутка этот нерв делится на поверхностную и глубокую ветви.

Боковыми ветвями большеберцового нерва являются мышечные ветви, начинающиеся от этого нерва в области подколенной ямки и на голени. В подколенной ямке от большеберцового нерва отходят мышечные ветви, rr. musculаres, к трехглавой мышце голени, подошвенной и подколенной мышцам, чувствительная ветвь к коленному суставу, а также медиальный кожный нерв икры. На голени мышечными ветвями большеберцового нерва иннервируются задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель большого пальца и длинный сгибатель пальцев стопы.

Общий малоберцовый нерв, п. peroneus communis, отделившись от седалищного нерва в нижней части бедра (или в верхнем отделе подколенной ямки), идет вниз латерально вдоль внутреннего (медиального) края двуглавой мышцы бедра, а затем в борозде между сухожилием этой мышцы и латеральной головкой икроножной мышцы. Спускаясь ниже, общий малоберцовый нерв огибает головку малоберцовой кости и, войдя в толщу длинной малоберцовой мышцы, делится на две ветви - поверхностный и глубокий малоберцовые нервы. От общего малоберцового нерва в подколенной ямке отходит латеральный кожный нерв икры, п. cutdneus surae laterdlis, иннервирующий кожу латеральной стороны голени. В нижней трети голени этот нерв соединяется с медиальным кожным нервом икры и образует икроножный нерв. Общий малоберцовый нерв иннервирует также капсулу коленного сустава.

№8 Обонятельный и зрительный нервы, их анатомия и топография. Проводящий путь зрительного анализатора.

Обонятельные нервы, пп. olfactorii, образованы центральными отростками обонятельных клеток, которые располагаются в слизистой оболочке обонятельной области полости носа. Нервного ствола обонятельные нервные волокна не образуют, а собираются в 15-20 тонких обонятельных нервов, которые проходят через отверстия решетчатой пластинки и вступают в обонятельную луковицу.

Зрительный нерв, п. opticus, представляет собой толстый нервный ствол, состоящий из отростков ганглиозных нейроцитов ганглиозного слоя сетчатки глазного яблока. Формируется в области слепого пятна сетчатки, где отростки ганглиозных нейроцитов собираются в пучок. Зрительный нерв прободает сосудистую оболочку и склеру (внутриглазная часть нерва), проходит в глазнице (глазничная часть) к зрительному каналу, проникает через него в полость черепа (внутри-канальная часть) и сближается с таким же нервом другой стороны. Здесь оба нерва (правый и левый) образуют неполный зрительный перекрест - хиазму, chiasma opticum, а затем переходят в зрительные тракты. Длина зрительного нерва 50 мм. Наиболее длинная глазничная часть нерва лежит между прямыми мышцами глазного яблока и проходит через общее сухожильное кольцо. Примерно на середине глазничной части нерва в него снизу входит центральная артерия сетчатки, которая внутри нерва прилежит к одноименной вене. В глазнице зрительный нерв окружен сросшимися со склерой глазного яблока внутренним и наружным влагалищами зрительного нерва, vagina interna et vagina externa n. optici, которые соответствуют оболочкам головного мозга: твердой и паутинной вместе с мягкой. Между влагалищами имеются узкие, содержащие жидкость межвлагалищные пространства, spatia intervaginalia. В полости черепа нерв находится в подпаутинном пространстве и покрыт мягкой оболочкой головного мозга.

Проводящий путь зрительного анализатора :

Свет, попадающий на сетчатку, вначале проходит через прозрачные светопреломляющие среды глазного яблока: роговицу, водянистую влагу передней и задней камер, хрусталик, стекловидное тело.

Попавший на сетчатку свет проникает в ее глубокие слои и вызывает там сложные фотохимические превращения зрительных пигментов. В результате в светочувствительных клетках (палочках и колбочках) возникает нервный импульс. Затем нервный импульс передается следующим нейронам сетчатки - биполярным клеткам (нейроцитам), а от них - нейроцитам ганглиозного слоя, ганглиозным нейроцитам. Отростки ганглиозных нейроцитов направляются в сторону диска и формируют зрительный нерв. Нерв выходит из полости глазницы через канал зрительного нерва в полость черепа и на нижней поверхности мозга образует зрительный перекрест. Перекрещиваются не все волокна зрительного нерва, а только те, которые следуют от медиальной, обращенной в сторону носа части сетчатки. Таким образом, следующий за хиазмой зрительный тракт составляют нервные волокна ганглиозных клеток латеральной (височной) части сетчатки глазного яблока своей стороны и медиальной (носовой) части сетчатки глазного яблока другой стороны.

Нервные волокна в составе зрительного тракта следуют к подкорковым зрительным центрам: латеральному коленчатому телу и верхним холмикам крыши среднего мозга. В латеральном коленчатом теле волокна третьего нейрона зрительного пути заканчиваются и вступают в контакт с клетками следующего нейрона. Аксоны этих нейроцитов проходят через подчечевицеобразную часть внутренней капсулы, формируют зрительную лучистость, radiatio optica, и достигают участка затылочной доли коры возле шпорной борозды, где осуществляется высший анализ зрительных восприятий. Часть аксонов ганглиозных клеток не заканчивается в латеральном коленчатом теле, а проходит через него транзитом и в составе ручки достигает верхнего холмика. Из серого слоя верхнего холмика импульсы поступают в ядро глазодвигательного нерва и добавочное ядро, откуда осуществляется иннервация глазодвигательных мышц, а также мышцы, суживающей зрачок, и ресничной мышцы. По этим волокнам в ответ на световое раздражение зрачок суживается (зрачковый рефлекс) и происходит поворот глазных яблок в нужном направлении.

№9 Глазодвигательный, блоковой и отводящий нервы, их анатомия и топография. Пути зрачкового рефлекса.

Глазодвигательный нерв, п. oculomotorius, является смешанным нервом. Одна его часть начинается от двигательного ядра, а вторая - от вегетативного (парасимпатического) ядра, расположенных в среднем мозге. Этот нерв выходит из одноименной борозды на медиальной поверхности ножки мозга, у переднего края моста. Направляясь вперед, проходит в боковой стенке пещеристого синуса, а затем через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу. Перед входом в глазницу нерв делится на верхнюю и нижнюю ветви. Верхняя ветвь, г. superior, двигательная, иннервирует мышцу, поднимающую верхнее веко, и верхнюю прямую мышцу. Нижняя ветвь, г. inferior, смешанная, отдает двигательные волокна к нижней и медиальной прямым мышцам, а также к нижней косой мышце. Вегетативные волокна от нижней ветви глазодвигательного нерва отходят, образуя глазодвигательный корешок, radix oculornotоria , который направляется к ресничному узлу. Глазодвигательный корешок содержит преганглионарные парасимпатические волокна, идущие от добавочного ядра глазодвигательного нерва.

Блоковый нерв, п. trochlearis, является двигательным нервом. Его волокна начинаются от ядра, расположенного в среднем мозге. Выйдя из вещества мозга латерально от уздечки верхнего мозгового паруса (на дорсальной поверхности ствола головного мозга), нерв огибает ножку мозга с латеральной стороны, затем идет вентрально между ножкой мозга и медиальной поверхностью височной доли полушария большого мозга. Направляясь затем вперед, блоковый нерв проходит в толще боковой стенки пещеристого синуса твердой оболочки головного мозга и через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу. В верхней глазничной щели он располагается сверху и латеральнее глазодвигательного нерва, достигает верхней косой мышцы глаза и иннервирует ее.

Отводящий нерв, п. abducens, образован аксонами двигательных клеток ядра этого нерва, залегающего в покрышке моста. Нерв выходит из вещества мозга в борозде между мостом и продолговатым мозгом, прободает твердую оболочку головного мозга и в пещеристом синусе проходит сбоку от внутренней сонной артерии, а затем через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу. Отводящий нерв иннервирует латеральную прямую мышцу глаза.

№ 10Тройничный нерв, его ветви, их анатомия топография, области иннервации.

Тройничный нерв, п. trigeminus, смешанный нерв. Двигательные волокна тройничного нерва начинаются из его двигательного ядра, лежащего в мосту. Чувствительные волокна этого нерва подходят к мостовому ядру, а также к ядрам среднемозгового и спинномозгового пути тройничного нерва. Этот нерв иннервирует кожу лица, лобной и височной областей, слизистую оболочку полости носа и околоносовых пазух, рта, языка, зубы, конъюнктиву глаза, жевательные мышцы, мышцы дна полости рта (челюстно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы), а также мышцы, напрягающие небную занавеску и барабанную перепонку. В области всех трех ветвей тройничного нерва располагаются вегетативные (автономные) узлы, которые образовались из клеток, выселившихся в процессе эмбриогенеза из ромбовидного мозга. Эти узлы по своему строению идентичны внутриорганным узлам парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Тройничный нерв выходит на основание мозга двумя корешками (чувствительным и двигательным) в том месте, где мост переходит в среднюю мозжечковую ножку. Чувствительный корешок, radix sensoria, значительно толще двигательного корешка, radix motoria. Далее нерв идет вперед и несколько латерально, вступает в расщепление твердой оболочки головного мозга - тройничную полость, cavum trigeminale, лежащую в области тройничного вдавления на передней поверхности пирамиды височной кости. В этой полости находится утолщение тройничного нерва - тройничный узел, ganglion trigeminale (гассеров узел). Тройничный узел имеет форму полумесяца и представляет собой скопление псевдоуниполярных чувствительных нервных клеток, центральные отростки которых образуют чувствительный корешок и идут к его чувствительным ядрам. Периферические отростки этих клеток направляются в составе ветвей тройничного нерва и заканчиваются рецепторами в коже, слизистых оболочках и других органах головы. Двигательный корешок тройничного нерва прилежит к тройничному узлу снизу, а его волокна участвуют в формировании третьей ветви этого нерва.

От тройничного узла отходят три ветви тройничного нерва: 1) глазной нерв (первая ветвь); 2) верхнечелюстной нерв (вторая ветвь); 3) нижнечелюстной нерв (третья ветвь). Глазной и верхнечелюстной нервы являются чувствительными, а нижнечелюстной - смешанным, он содержит чувствительные и двигательные волокна. Каждая из ветвей тройничного нерва у своего начала отдает чувствительную ветвь к твердой оболочке головного мозга.

№11Глазной нерв, п. ophthalmicus, отходит от тройничного нерва в области его узла, располагается в толще боковой стенки пещеристого синуса, проникает в глазницу через верхнюю глазничную щель. До вступления в глазницу глазной нерв отдает тенториальную (оболочечную) ветвь, г. tentorii (meningeus). Эта ветвь направляется кзади и разветвляется в намете мозжечка. В глазнице глазной нерв делится на слезный, лобный и носоресничный нервы.

Верхнечелюстной нерв, п. maxillaris, отходит от тройничного узла, направляется вперед, выходит из полости черепа через круглое отверстие в крыловидно-небную ямку.

Еще в полости черепа от верхнечелюстного нерва отходят менингеальная (средняя) ветвь, г. meningeus (medius), которая сопровождает переднюю ветвь средней менингеальной артерии и иннервирует твердую оболочку головного мозга в области средней черепной ямки. В крыловидно-небной ямке от верхнечелюстного нерва отходят подглазничный и скуловой нервы и узловые ветви к крылонебному узлу.

№12Нижнечелюстной нерв, п. mandibuldris, выходит из полости черепа через овальное отверстие. В его составе имеются двигательные и чувствительные нервные волокна. При выходе из овального отверстия от нижнечелюстного нерва отходят двигательные ветви к одноименным жевательным мышцам.

№ 13 Преддверно-улитковый нерв, его анатомия, топография, области иннервации.

Преддверно-улитковый нерв, п. vestibulocochlearis , образован чувствительными нервными волокнами, идущими от органа слуха и равновесия. На передней поверхности мозга преддверно-улитковый нерв выходит позади моста, латеральнее корешка лицевого нерва. Затем нерв входит во внутренний слуховой проход и делится на преддверную и улитковую части соответственно наличию вестибулярного и улиткового узлов.

Тела нервных клеток./составляющих преддверную часть, pars vestibulаris ,-преддверно-улиткового нерва, лежат в преддверном узле, ganglion vestibulare, который находится на дне внутреннего слухового прохода. Периферические отростки этих клеток образуют передний, задний и латеральный ампулярные нервы, пп. ampulldres anterior, posterior et lateralis, а также эллиптически-мешотчато-ампулярный нерв, п. utriculoampullaris, и сферически-мешотчатый нерв, п. saccularis, которые заканчиваются рецепторами в перепончатом лабиринте внутреннего уха. Центральные отростки клеток преддверного узла направляются к одноименным ядрам, залегающим в области преддверного поля ромбовидной ямки, образуя преддверную часть преддверно-улиткового нерва.

Улитковая часть, pars (nervus) cochlearis, преддверно-улиткового нерва образована центральными отростками нейронов улиткового узла (спиральный узел улитки), ganglion cochleare (ganglion spirale cochleae), лежащего в спиральном канале улитки. Периферические отростки клеток этого узла заканчиваются в спиральном органе улиткового протока, а центральные достигают улитковых ядер, лежащих в покрышке моста и проецирующихся в вестибулярном поле ромбовидной ямки

№ 14Лицевой нерв, его ветви, их анатомия, топография, области иннервации.

Лицевой нерв, п. facialis , объединяет два нерва: собственно лицевой нерв, п. facialis, и промежуточный нерв, п. interтеdius, содержащий чувствительные вкусовые и вегетативные нервные волокна. Чувствительные волокна заканчиваются на клетках ядра одиночного пути, двигательные - начинаются от двигательного ядра, а вегетативные - от верхнего слюноотделительного ядра. Ядра лицевого нерва залегают в пределах моста мозга.

Выйдя на основание мозга у заднего края моста, латерально от оливы, лицевой нерв вместе с промежуточным и преддверно-улитковым нервами входит во внутренний слуховой проход. В толще височной кости лицевой нерв идет в лицевом канале и выходит из височной кости через шилососцевидное отверстие.

В лицевом канале от лицевого нерва отходят следующие ветви:

1. Большой каменистый нерв, п. petrosus major, Этот нерв берет начало от лицевого в области коленца и выходит на переднюю поверхность пирамиды височной кости через расщелину канала большого каменистого нерва. Пройдя по одноименной борозде, а затем через рваное отверстие, большой каменистый нерв входит в крыловидный канал и вместе с симпатическим нервом из внутреннего сонного сплетения [глубокий каменистый нерв, п. petrosus profundus называется нерв крыловидного канала, п. candlis pterygoidel, и в составе последнего подходит к крылонебному узлу.

2. Барабанная струна, chorda tympani, образована преганглионарными парасимпатическими волокнами, идущими от верхнего слюноотделительного ядра, и чувствительными (вкусовыми) волокнами, являющимися периферическими отростками псевдоуниполярных клеток узла коленца. Волокна начинаются на вкусовых рецепторах, расположенных в слизистой оболочке передних двух третей языка и мягкого неба. Барабанная струна отходит от лицевого нерва перед его выходом из шилососцевидного отверстия, проходит через барабанную полость, не отдавая там ветвей, и через барабанно-каменистую щель выходит из нее. Затем барабанная струна направляется вперед и вниз и присоединяется к язычному нерву.

3. Стременной нерв, п. stapedius, отходит от лицевого нерва и иннервирует стременную мышцу. После выхода из шилососцевидного отверстия лицевой нерв отдает двигательные ветви к заднему брюшку надчерепной мышцы, к задней ушной мышце - задний ушной нерв, п. auricularis posterior, и к заднему брюшку двубрюшной мышцы - двубрюшную ветвь, г. digastricus, к шилоподъязычной мышце - шил-подъязычную ветвь, г. stylohyoideus. Затем лицевой нерв вступает-в околоушную слюнную железу и в ее толще делится на ряд ветвей, соединяющихся друг с другом и образующих таким об разом околоушное сплетение, plexus parotideus. Это сплетение состоит только из двигательных волокон. Ветви околоушного сплетения:

1) височные ветви, rr. temporales, идут вверх в височную область и иннервируют ушную мышцу, лобное брюшко надчереп-ной мышцы и круговую мышцу глаза;

2) скуловые ветви, rr. zygomdtici, уходят кпереди и кверху, иннервируют круговую мышцу глаза и большую скуловую мышцу;.

3) щечные ветви, rr. buccdles, направляются вперед по поверхности жевательной мышцы и иннервируют большую и малую скуловые мышцы, мышцу, поднимающую верхнюю губу, и мышцу, поднимающую угол рта, щечную мышцу, круговую мышцу рта, носовую мышцу, мышцы смеха;

4) краевая ветвь нижней челюсти, г. margindlis mandibulae, идет вниз и вперед вдоль тела нижней челюсти, иннервирует мышцы, опускающие нижнюю губу и угол рта, а также подбородочную мышцу;

5) шейная ветвь, г. сolii, направляется позади угла нижней челюсти вниз на шею к подкожной мышце шеи, соединяется с поперечным нервом шеи из шейного сплетения.

№ 15 Языкоглоточный нерв, его ветви, их анатомия, топография, области иннервации.

Языкоглоточный нерв, п. glossopharyngeus, является смешанным нервом и образован чувствительными, двигательными и секреторными (парасимпатическими) волокнами. Чувствительные нервные волокна заканчиваются на клетках ядра одиночного пути, двигательные начинаются от двойного ядра, а вегетативные - от нижнего слюноотделительного ядра.

Языкоглоточный нерв выходит из продолговатого мозга 4-5 корешками позади оливы рядом с корешками блуждающего и добавочного нервов и вместе с этими нервами направляется к яремному отверстию. В яремном отверстии нерв утолщается, образует небольших размеров чувствительный верхний узел, ganglion superius, а по выходе из этого отверстия в области каменистой ямки находится более крупный нижний узел, ganglion Inferius. Эти узлы содержат тела чувствительных нейронов. Центральные отростки клеток этих узлов направляются в продолговатый мозг к чувствительному ядру языкоглоточного нерва (ядро одиночного пути), а периферические отростки в составе его ветвей следуют к слизистой оболочке задней трети языка, к слизистой оболочке глотки, среднего уха, к сонным синусу и клубочку. Выйдя из яремного отверстия, нерв проходит позади внутренней сонной артерии, а затем переходит на ее латеральную поверхность, располагаясь между этой артерией и внутренней яремной веной. Далее, дугообразно изгибаясь, нерв идет вниз и вперед между шилоглоточной и шилоязычной мышцами и проникает в корень языка, где делится на конечные язычные ветви, rr. lingudles. Последние идут к слизистой оболочке задней трети спинки языка.

От языкоглоточного нерва отходят следующие боковые ветви:

1. Барабанный нерв, п. tympаnicus, выходит из нижнего узла языкоглоточного нерва и направляется в барабанный каналец височной кости через нижнее отверстие этого канальца. Войдя через каналец и барабанную полость, нерв делится на ветви, которые образуют в слизистой оболочке барабанное сплетение, plexus tympаnicus. К барабанному сплетению подходят также сонно-барабанные нервы, пп. caroticotympаnici, от симпатического сплетения на внутренней сонной артерии. От барабанного сплетения к слизистой оболочке барабанной полости и слуховой трубе отходит чувствительная трубная ветвь, г. tubаris. Конечная ветвь барабанного нерва - малый каменистый нерв, п. petrosis minor, содержащий преганглионарные парасимпатические волокна, выходит из барабанной полости на переднюю поверхность пирамиды височной кости через расщелину малого каменистого нерва, проходит по одноименной борозде, затем через рваное отверстие выходит из полости черепа и вступает в ушной узел.

2. Синусная ветвь, г. sinus carotid, уходит вниз к бифуркации общей сонной артерии, где иннервирует сонный синус и сонный клубочек.

3. Глоточные ветви, rr. pharyngei, направляются к латеральной стенке глотки, где вместе с ветвями блуждающего нерва и ветвями симпатического ствола образуют глоточное сплетение.

4. Ветвь шилоглоточной мышцы, г. musculi stylopharyngei, двигательная, направляется вперед и иннервирует шилоглоточную мышцу.

5. Миндаликовые ветви, rr. tonsitlаres, отделяются от языкоглоточного нерва перед вступлением его в корень языка и направляются к слизистой оболочке небных дужек и небных миндалин.

6. Соединительная ветвь (с ушной ветвью блуждающего нерва), r. communicans , присоединяется к ушной ветви блуждающего нерва.

№ 16 Блуждающий нерв, его ветви, их анатомия, топография, области иннервации.

Блуждающий нерв, п. vagus, является смешанным нервом. Его чувствительные волокна заканчиваются в ядре одиночного пути, двигательные начинаются от двойного ядра, а вегетативные - от заднего ядра блуждающего нерва. Волокна обеспечивают парасимпатическую иннервацию органов шеи, грудной и брюшной полостей. По волокнам блуждающего нерва идут импульсы, которые замедляют ритм сердцебиения, расширяют сосуды, суживают бронхи, усиливают перистальтику и расслабляют сфинктеры кишечника, вызывают усиленную секрецию желез желудочно-кишечного тракта.

Топографически у блуждающего нерва можно выделить 4 отдела: головной, шейный, грудной и брюшной.

Головной отдел блуждающего нерва находится между началом нерва и верхним узлом. В этом отделе отходят следующие ветви:

1. Менингеальная ветвь, г. meningeus, отходит от верхнего узла и идет к твердой оболочке головного мозга в области задней черепной ямки, в том числе к стенкам поперечного и затылочного синусов.

2. Ушная ветвь, г. auricularis, начинается от нижней части верхнего узла, проникает в яремную ямку, где входит в сосцевидный каналец височной кости. Иннервирует кожу задней стенки наружного слухового прохода и кожу наружной поверхности ушной раковины.

Шейный отдел:

1. Глоточные ветви, rr. pharyngei, идут к стенке глотки, где, образуют глоточное сплетение, plexus pharyngeus. Глоточные ветви иннервируют слизистую оболочку глотки, мышцы-констрикторы, мышцы мягкого неба, за исключением мышцы, напрягающей небную занавеску.

2. Верхние шейные сердечные ветви, rr. cardldci cervicales superiores входят в сердечные сплетения.

3. Верхний гортанный нерв, п. laryngeus superior, отходит от нижнего узла блуждающего нерва, идет вперед по латеральной поверхности глотки и на уровне подъязычной кости делится на наружную и внутреннюю ветви. Наружная ветвь, г. externus, иннервирует перстнещитовидную мышцу гортани. сопровождает верхнюю гортанную артерию и вместе с последней прободает щитоподъязычную мембрану. Ее конечные ветви иннервируют слизистую оболочку гортани выше голосовой щели и часть слизистой оболочки корня языка.

4. Возвратный гортанный нерв, п. laryngeus recurrens, Конечная ветвь возвратного гортанного нерва - нижний гортанный нерв, п. laryngealis inferior, иннервирует слизистую оболочку гортани ниже голосовой щели и все мышцы гортани, кроме перстнещитовидной. Отходят также трахейные ветви, пищеводные ветви, и нижние шейные сердечные ветви, которые идут к сердечным сплетениям.

Грудной отдел - участок от уровня отхождения возвратных нервов до уровня пищеводного отверстия диафрагмы. Ветви грудного отдела блуждающего нерва:

1. Грудные сердечные ветви, rr. cardiaci thorаcici, направляются к сердечным сплетениям.

2. Бронхиальные ветви, rr. bronchidles, идут к корню легкого, где вместе с симпатическими нервами образуют легочное сплетение, plexus pulmonalis, которое окружает бронхи и вместе с ними входит в легкое.

3. Пищеводное сплетение, plexus esophageus , образовано ветвями правого и левого блуждающи^ нервов (стволов), соединяющихся между собой на поверхности пищевода. От сплетения отходят ветви к стенке пищевода.

Брюшной отдел представлен передним и задним стволами, которые выходят из пищеводного сплетения.

1. Передний блуждающий ствол, truncus vagаlis anterior. От этого блуждающего ствола отходят передние желудочные ветви, гг. gdstrici anteriores, а также печеночные ветви, г. hepаtici, идущие между листками малого сальника к печени.

2. Задний блуждающий ствол, truncus vagаlis posterior, с пищевода переходит на заднюю стенку желудка, идет вдоль его малой кривизны, отдает задние желудочные ветви, rr. gdstrici posteriores, а также чревные ветви, rr. coeliaci. Чревные ветви идут вниз и назад и по левой желудочной артерии достигают чревного сплетения. Волокна идут к печени, селезенке, поджелудочной железе, почке, тонкой кишке и толстой кишке

№ 17 Добавочный и подъязычный нервы, их анатомия, топография, ветви, области иннервации.

Добавочный нерв, п. accessorius, является двигательным нервом, иннервирует грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы. Он имеет два ядра. Одно ядро залегает в пределах продолговатого мозга, а другое - в спинном мозге. Нерв начинается несколькими черепными и спинномозговыми корешками. Черепные корешки, radices craniales, выходят из задней латеральной борозды продолговатого мозга, спинномозговые корешки, radices spindles, - из такой же борозды шейной части спинного мозга и поднимаются вверх. Образовавшийся ствол добавочного нерва направляется к яремному отверстию, где делится на две ветви: внутреннюю и наружную. Внутренняя ветвь, г. internus, образованная волокнами как черепных, так и спинномозговых корешков, присоединяется к стволу блуждающего нерва. Наружная ветвь, г. externus, выходит из яремного отверстия, идет вначале между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной, а затем, подойдя под заднее брюшко двубрюшной мышцы, направляется к грудино-ключично-сосцевидной мышце. Отдав ей часть ветвей, наружная ветвь появляется у заднего края этой мышцы и далее следует к трапециевидной мышце, которую также иннервирует.

Подъязычный нерв, п. hypoglossus, - также двигательный, иннервирует мышцы языка. Нервные волокна выходят из двигательного ядра подъязычного нерва, которое находится в продолговатом мозге. Из продолговатого мозга нерв выходит многочисленными корешками в борозде между пирамидой и оливой. Ствол подъязычного нерва направляется вперед и латерально в одноименный канал и проходит через него. Выйдя из канала, подъязычный нерв идет вниз и кпереди, огибая блуждающий нерв и внутреннюю сонную артерию с латеральной стороны. Пройдя между внутренней сонной артерией и внутренней яремной веной, подъязычный нерв направляется под заднее брюшко двубрюшной мышцы и под шилоподъязычную мышцу и уходит в поднижнечелюстнои треугольник. Образовав дугу, обращенную выпуклостью вниз, подъязычный нерв следует вперед и вверх к языку, в толще которого распадается на язычные ветви, rr. linguales, иннервирующие мышцы языка.

От подъязычного нерва отходит нисходящая ветвь, содержащая двигательные волокна, присоединившиеся от I спинномозгового нерва. Эта ветвь соединяется с ветвями шейного сплетения, в результате чего кпереди от общей сонной артерии образуется шейная петля, ansa cervicalis (петля подъязычного нерва).

№18 Вегетативная часть нервной системы, ее классификация, характеристика отделов.

Автономная (вегетативная) нервная система, systema nervo-sutn autonomicum, - часть нервной системы, осуществляющая иннервацию сердца, кровеносных и лимфатических сосудов, внутренностей и других органов. Эта система координирует работу всех внутренних органов, регулирует обменные, трофические процессы, поддерживает постоянство внутренней среды организма.

Автономная (вегетативная) нервная система подразделяется на центральный и периферический отделы. К центральному отделу относятся: 1) парасимпатические ядра III, VII, IX и X пар черепных нервов, лежащие в мозговом стволе (mesencephalon, ports, medulla oblongala); 2) вегетативное (симпатическое) ядро, образующее боковой промежуточный столб, columna intermediolateralis (autonomica), VIII шейного, всех грудных и двух верхних поясничных сегментов спинного мозга (Cvni, Thi - Lu); 3) крестцовые парасимпатические ядра, nuclei parasym-pathici sacrales, залегающие в сером веществе трех крестцовых сегментов спинного мозга (Sn-Siv).

К периферическому отделу относятся: 1) вегетативные (автономные) нервы, ветви и нервные волокна, па., rr. et neurofibrae autonomici (viscerates), выходящие из головного и спинного мозга; 2) вегетативные (автономные, висцеральные) сплетения, plexus autonomici (viscerates); 3) узлы вегетативных (автономных, висцеральных) сплетений, ganglia plexum autono-micorum (viscerdlium); 4) симпатический ствол, truncus sympathicus (правый и левый), с его узлами, межузловыми и соединительными ветвями и симпатическими нервами; 5) концевые узлы, ganglia termindlia, парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Нейроны ядер центрального отдела вегетативной нервной системы являются первыми эфферентными нейронами на пути от ЦНС (спинной и головной мозг) к иннервируемому органу. Нервные волокна, образованные отростками этих нейронов, носят название предузловых (преганглионарных) волокон, так как они идут до узлов периферической части вегетативной нервной системы и заканчиваются синапсами на клетках этих узлов. Вегетативные узлы входят в состав симпатических стволов, крупных вегетативных сплетений брюшной полости и таза. Преганглионарные волокна выходят из мозга в составе корешков соответствующих черепных нервов и передних корешков спинномозговых нервов. Узлы периферической части вегетативной нервной системы содержат тела вторых (эффекторных) нейронов, лежащих на пути к иннервируемым органам. Отростки этих вторых нейронов эфферентного пути, несущих нервный импульс из вегетативных узлов к рабочим органам, являются послеузелковыми (постганглионарными) нервными волокнами.

В рефлекторной дуге вегетативной части нервной системы эфферентное звено состоит не из одного нейрона, а из двух. В целом простая вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами. Первое звено рефлекторной дуги - это чувствительный нейрон, тело которого располагается в спинномозговых узлах и в чувствительных узлах черепных нервов. Второе звено рефлекторной дуги является эфферентным, поскольку несет импульсы из спинного или головного мозга к рабочему органу. Этот эфферентный путь вегетативной рефлекторной дуги представлен двумя нейронами. Первый из этих нейронов, второй по счету в простой вегетативной рефлекторной дуге, располагается в вегетативных ядрах ЦНС. Его можно называть вставочным, так как он находится между чувствительным (афферентным) звеном рефлекторной дуги и вторым (эфферентным) нейроном эфферентного пути. Эффекторный нейрон представляет собой третий нейрон вегетативной рефлекторной дуги. Тела эффекторных (третьих) нейронов лежат в периферических узлах вегетативной нервной системы.

№ 19 Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Общая характеристика, центры и периферическая часть (узлы, распределение ветвей).

Парасимпатическая часть, pars parasympathica (parasympathetica), автономной (вегетативной) нервной системы подразделяется на головной и крестцовый отделы. К головному отделу относятся вегетативные ядра и парасимпатические волокна глазодвигательного (III пара), лицевого (точнее, промежуточного, - VIII пара), языкоглоточного (IX паpa) и блуждающего (X пара) нервов, а также ресничный, крылонебный, поднижнечелюстной, подъязычный и ушной узлы и их ветви. Крестцовый отдел парасимпатической части представлен крестцовыми парасимпатическими ядрами, nuclei parasympathetici sacrales, II, III и IV крестцовых сегментов спинного мозга, внутренностными тазовыми нервами, пп. splanchnici pelvini, и парасимпатическими тазовыми узлами, ganglia pelvina, с их ветвями.

1. Парасимпатическая часть глазодвигательного нерва представлена добавочным (парасимпатическим) ядром, nucl. oculo-motorius accessorius, так называемым ядром Якубовича, ресничным узлом и отростками клеток, расположенных в этом ядре и узле. Аксоны клеток добавочного ядра глазодвигательного нерва, залегающего в покрышке среднего мозга, проходят в составе III пары черепных нервов в виде преганглионарных волокон.

2. Парасимпатическая часть лицевого нерва состоит из верхнего и слюноотделительного ядра, крылонебного, поднижнече-люстного и подъязычного вегетативных узлов. Аксоны клеток верхнего слюноотделительного ядра, лежащего в покрышке моста, проходят в составе лицевого (промежуточного) нерва в одноименном канале.

3. Парасимпатическая часть языкоглоточного нерва образована нижним слюноотделительным ядром, ушным узлом и отростками залегающих в них клеток. Аксоны клеток нижнего слюноотделительного ядра, находящегося в продолговатом мозге, в составе языкоглоточного нерва выходят из полости черепа через яремное отверстие.

4. Парасимпатическая часть блуждающего нерва состоит из заднего (парасимпатического) ядра блуждающего нерва, многочисленных узлов, входящих в состав органных вегетативных сплетений и отростков клеток, расположенных в ядре и этих узлах. Аксоны клеток заднего ядра блуждающего нерва, находящегося в продолговатом мозге, идут в составе ветвей блуждающего нерва. Они достигают парасимпатических узлов, ganglia parasympathica, околоорганных и внутриорганных вегетативных сплетений.

5. Крестцовый отдел парасимпатической части автономной (вегетативной) нервной системы представлен крестцовыми парасимпатическими ядрами, nuclei parasympathetia sac-rales, расположенными в латеральном промежуточном веществе 11 крестцовых сегментов спинного мозга, тазовыми (парасимпатическими) узлами, ganglia pelvina, и отростками залегающих в них клеток. Аксоны клеток крестцовых парасимпатических ядер выходят из спинного мозга в составе передних корешков, затем идут в составе передних ветвей крестцовых спинномозговых нервов и после выхода их через тазовые крестцовые отверстия ответвляются, образуют тазовые внутренностные нервы, пп. spldnchnici pelvini

№ 20 Симпатический отдел вегетативной нервной системы, общая характеристика, центры и периферическая часть (узлы, распределение ветвей).

К симпатической части, pars sympathica (sympathetica) , относятся: 1) латеральное промежуточное (серое) вещество (вегетативное ядро) в боковых (промежуточных) столбах от VIII шейного сегмента спинного мозга до II поясничного; 2) нервные волокна и нервы, идущие от клеток латерального промежуточного вещества (бокового столба) к узлам симпатического ствола и вегетативных сплетений; 3) правый и левый симпатические стволы; 4) соединительные ветви; 5) узлы вегетативных сплетений, расположенные кпереди от позвоночника в брюшной полости и полости таза и нервы, лежащие возле крупных сосудов (околососудистые сплетения); 6) нервы, направляющиеся от этих сплетений к органам; 7) симпатические волокна, идущие в составе соматических нервов к органам и тканям.

Симпатический ствол, triincus sympathicus -

парное образование, расположенное по бокам позвоночника. Он состоит из узлов, соединенных межузловыми ветвями, rr. interganglionares.

Узлы симпатического ствола, ganglia trunci sympathici (sym-pathetici) . К симпатическому стволу подходит только один тип ветвей - белые соединительные ветви, а выходят серые соединительные ветви, а также нервы к внутренним органам, кровеносным сосудам и крупным предпозвоночным сплетениям брюшной полости и таза.

Белой соединительной ветвью , г. communicans albus, называется пучок преганглионарных нервных волокон, ответвляющийся от спинномозгового нерва и вступающий в расположенный рядом узел симпатического ствола.

В составе белых соединительных ветвей идут преганглионарные нервные волокна, представляющие собой отростки нейронов боковых столбов спинного мозга. Эти волокна проходят через передние столбы (рога) спинного мозга и выходят из него в составе передних корешков, а затем идут в спинномозговом нерве, от которого ответвляются по выходе его из спиннопозвоночного отверстия. Белые соединительные ветви имеются только у VIII шейного, всех грудных и двух верхних поясничных спинномозговых нервов и подходят лишь ко всем грудным (включая шейно-грудной) и двум верхним поясничным узлам симпатического ствола. К шейным, нижним поясничным, крестцовым и копчиковому узлам симпатического ствола белые соединительные ветви не подходят. Преганглионарные волокна поступают в названные узлы по межузловым ветвям симпатического ствола, проходя, не прерываясь, через соответствующие грудные и поясничные узлы.

Из узлов симпатического ствола на всем протяжении выходят серые соединительные ветви, rami communicdntes grisei, которые направляются к ближайшему спинномозговому нерву. Серые соединительные ветви содержат постганглионарые нервные волокна - отростки клеток, лежащих в узлах симпатического ствола.

В составе спинномозговых нервов и их ветвей постганглионарные симпатические волокна направляются к коже, мышцам, всем органам и тканям, кровеносным и лимфатическим сосудам, потовым и сальным железам, к мышцам, поднимающим волосы, и осуществляют их симпатическую иннервацию. От симпатического ствола, кромесерых соединительных ветвей, к внутренним органам и сосудам отходят нервы, содержащие постганглионарные волокна, а также нервы, следующие к узлам вегетативных сплетений и содержащие преганглионарые волокна, прошедшие транзитом через узлы симпатического ствола. Топографически в симпатическом стволе выделяют 4 отдела: шейный, грудной, поясничный, крестцовый.

Шейный отдел

№ 21 Шейный отдел симпатического ствола его топография, узлы, ветви, области, иннервируемые ими.

Шейный отдел симпатического ствола представлен тремя узлами и соединяющими их межузловыми ветвями, которые располагаются на глубоких мышцах шеи позади предпозвоночной пластинки шейной фасции. К шейным узлам преганглионарные волокна подходят по межузловым ветвям грудного отдела симпатического ствола, куда они поступают от вегетативных ядер латерального промежуточного (серого) вещества VIII шейного и шести-семи верхних грудных сегментов спинного мозга.

Верхний шейный узел, ganglion cervicdle superius, является самым крупным узлом симпатического ствола, располагается впереди поперечных отростков II-IIIшейных позвонков. От верхнего шейного узла отходят ветви, содержащие постганглионарные волокна:

1) соединяют верхний шейный узел с тремя первыми (иногда и IV) шейными спинномозговыми нервами;

2) внутренний сонный нерв, п. caroticus iniernus, направляется от верхнего полюса узла к одноименной артерии и по ее ходу формирует внутреннее сонное сплетение, plexus caroticus internus. Вместе с внутренней сонной артерией это сплетение вступает в сонный канал, а затем в полость черепа. В сонном канале от сплетения отходят сонно-барабанные нервы к слизистой оболочке среднего уха. После выхода внутренней сонной артерии из канала от внутреннего сонного сплетения отделяется глубокий каменистый нерв, п. petrosus profundus . Часть внутреннего сонного сплетения, расположенную в пещеристом синусе, нередко называют пещеристым сплетением, plexus cavernoaus.

3) наружные сонные нервы, пп. carotid externi, направляются к наружной сонной артерии и формируют по ее ходу наружное сонное сплетение, plexus caroticus externus. Это сплетение распространяется по ветвям одноименной артерии, осуществляя симпатическую иннервацию сосудов, желез, гладкомышечных элементов и тканей органов головы. Внутреннее и наружное сонные сплетения соединяются на общейсонной артерии, где находится общее сонное сплетение, plexus carotlcus communis;

4) яремный нерв, п. jugularis, разделяется на ветви, идущие к верхнему и нижнему узлам блуждающего нерва, к нижнему узлу языкоглоточного нерва и к подъязычному нерву.

5) гортанно-глоточные ветви, rr. laryngopharyngei, участвуют в образовании гортанно-глоточного сплетения, иннервируют (симпатическая иннервация) сосуды, слизистую оболочку глотки и гортани, мышцы и другие ткани.

6) верхний шейный сердечный нерв, п. cardiacus cervicalis superior. Правый нерв вступает в глубокую часть сердечного сплетения на задней поверхности дуги аорты. Левый верхний шейный сердечный нерв прилежит к левой общей сонной артерии, спускается в поверхностную часть сердечного сплетения, расположенную между дугой аорты и бифуркацией легочного ствола.

Средний шейный узел, ganglion cervicale medium, располагается кпереди от поперечного отростка VI шейного позвонка, позади нижней щитовидной артерии, соединен с верхним шейным узлом одной межузловой ветвью, а с шейногрудным (звездчатым) узлом - двумя. Одна из этих ветвей образует подключичную петлю, ansa subclavla.

От среднего шейного узла отходят следующие ветви:

1) серые соединительные ветви к V и VI шейным спинномозговым нервам, иногда к VII;

2) средний шейный сердечный нерв, п. cardiacus cervicalis medlus.

Шейногрудной (звездчатый) узел, ganglion cervicothordcicum, лежит на уровне шейки I ребра позади подключичной артерии, у места отхождения от нее позвоночной артерии. От узла отходят следующие ветви:

1) серые соединительные ветви, rr. communicantes grisei, направляются к VI, VII, VIII шейным спинномозговым нервам;

2) несколько ветвей, в том числе от подключичной петли, образуют подключичное сплетение, plexus subclavius , продолжающееся на сосуды верхней конечности.

3) несколько ветвей присоединяются к блуждающему нерву и его ветвям, а также к диафрагмальному нерву;

4) позвоночный нерв, п. vertebralis, подходит к позвоночной артерии и участвует в образовании симпатического позвоночного сплетения, plexus vertebralis.

5) нижний шейный сердечный нерв, п. cardiacus cervicdlis inferior, проходит справа позади плечеголовного ствола, а слева - позади аорты. Правый и левый нервы вступают в глубокую часть сердечного сплетения.

№ 22 Грудной отдел симпатического ствола, его топография, узлы ветви, области, иннервируемые ими.

Грудной отдел симпатического ствола включает 10- 12 грудных узлов, ganglia thoracica . Узлы располагаются кпереди от головок ребер на латеральной поверхности тел позвонков, позади внутригрудной фасции и париетальной плевры. Позади симпатического ствола в поперечном направлении проходят задние межреберные сосуды. К грудным узлам симпатического ствола от всех грудных спинномозговых нервов подходят белые соединительные ветви, содержащие преганглионарные волокна. От грудных узлов симпатического ствола отходят несколько видов ветвей:

1) серые соединительные ветви, rr. communicant"es grisei, содержащие постганглионарные волокна, присоединяются к рядом лежащим спинномозговым нервам;

2) грудные сердечные ветви, пп. (rr.) cardiaci thoracici, отходят от второго, третьего, четвертого, пятого грудных узлов, направляются вперед и медиально и участвуют в формировании сердечного сплетения;

3) отходящие от грудных узлов симпатического ствола тонкие симпатические нервы (легочные, пищеводные, аортальные) вместе с ветвями блуждающего нерва образуют правое и левое легочное сплетение, plexus pulmondlis, пищеводное сплетение, plexus esophagealis, и грудное аортальное сплетение, plexus aorticus thordcicus. Ветви грудного аортального сплетения продолжаются на межреберные сосуды и другие ветви грудной аорты, образуя по их ходу периартериальные сплетения. Симпатические нервы подходят также к стенкам непарной и полунепарной вен, грудного протока и участвуют в их иннервации.

Наиболее крупными ветвями симпатического ствола в грудном отделе являются большой и малый внутренностные нервы;

4) большой внутренностный нерв, п. spldnchnicus major, образуется из нескольких ветвей, отходящих от 5-9-го грудного узла симпатического ствола и состоящих преимущественно из преганглионарных волокон. На латеральной поверхности тел грудных позвонков эти ветви объединяются в общий ствол нерва, который направляется вниз и медиально, проникает в брюшную полость между мышечными пучками поясничной части диафрагмы рядом с непарной веной справа и полунепарной веной слева и заканчиваются в узлах чревного сплетения. На уровне XII грудного позвонка по ходу большого внутреннего нерва ветречается небольших размероввнутренностный узел, ganglion splanchnicum;

5) малый внутренностный нерв, п. splanchnicus minor, начинается от 10-го и 11-го грудных узлов симпатического ствола и также имеет в своем составе преимущественно преганглионар-ные волокна. Этот нерв спускается вниз латеральнее большого внутренностного нерва, проходит между мышечными пучками поясничной части диафрагмы (вместе с симпатическим стволом) и входит в узлы чревного сплетения. От малого внутренностного нерва отходит почечная ветвь, г. renalis, заканчивающаяся в аортопочечном узле чревного сплетения;

6) низший внутренностный нерв, п. splanchnicus imus, непостоянный, идет рядом с малым внутренностным нервом. Начинается от 12-го грудного узла симпатического ствола и заканчивается в почечном сплетении.

Передние ветви грудных спинномозговых нервовсплетений не образуют и уходят в межреберные промежутки в качестве межребёрных нервов (см. рис.74). Межрёберные нервы иннервируют кожу и мышцы боковых и передних отделов грудной клетки и брюшную стенку, париетальную плевру и брюшину, а также молочную железу у женщин.

Поясничное сплетение

Поясничное сплетение (рис. 76) располагается в толще большой поясничной мышцы, оно образовано передними ветвями трёх верхних поясничных нервов (L 1 –L 3) и частично двенадцатого грудного (Th 12) и четвёртого поясничного (L 4).

От передних ветвей, образующих поясничное сплетение, до их соединения, выходят короткие мышечные ветви к большой и малой поясничным мышцам, а также к квадратной мышце поясницы. Непосредственно от поясничного сплетения отходят длинные ветви , которые образуют нервы, иннервирующие нижнюю часть брюшной стенки, половые органы и нижнюю конечность.

К длинным ветвям поясничного сплетения относятся следующие нервы.

Подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы иннервируют нижние отделы передней стенки живота, ее кожу и мышцы. Подвздошно-паховый нерв, кроме того, отдает ветви к коже наружных половых органов.

Бедренно-половой нерв спускается вниз по передней поверхности большой поясничной мышцы. Одна его ветвь разветвляется и иннервирует кожу бедра ниже паховой складки, а другая иннервирует семенной канатик и оболочки яичек (у мужчин), а у женщин – круглую связку матки и кожу наружных половых органов.

Латеральный кожный нерв бедра идет вниз по передней поверхности подвздошной мышцы. Затем он выходит на бедро медиальнее передней верхней ости подвздошной кости и иннервирует кожу боковой поверхности бедра.

Запирательный нерв проходит по стенке малого таза к запирательному каналу, выходит через него к приводящим мышцам бедра и покрывающей их коже.

Бедренный нерв, самый крупный нерв поясничного сплетения, спускается вниз и через мышечную лакуну под паховой связкой выходит на бедро. Этот нерв иннервирует кожу передней поверхности бедра и передние мышцы бедра (четырехглавую и портняжную). Длинная ветвь бедренного нерва – подкожный нерв – проходит вниз рядом с большой подкожной веной ноги и отдаёт ветви к коже переднемедиальной поверхности коленного сустава, голени и стопы.

Крестцовое сплетение

Крестцовое (крестцово-копчиковое) сплетение (см. рис. 76) образовано передними ветвями пятого поясничного (L 5), всех крестцовых (S 1 –S 5) и копчиковых нервов (Co 1), а также частью волокон четвертого поясничного спинномозгового нерва (L 4). Располагается крестцовое сплетение на передней поверхности крестца.

Из крестцового сплетения выходят короткие и длинные ветви. Короткие ветви заканчиваются в области тазового пояса, они иннервируют мышцы и органы полости таза и промежности. Длинные ветви иннервируют кости, мышцы, суставы и кожу свободной нижней конечности.

К коротким ветвям крестцового сплетения относятся ветви к мышцам таза (грушевидной, близнецовым, внутренней запирательной), квадратной мышце бедра, ягодичные нервы (верхний и нижний) к ягодичным мышцам, половой нерв, идущий к коже и мышцам промежности, к наружным половым органам.

К длинным ветвям крестцового сплетения относятся задний кожный нерв бедра и седалищный нерв .

Задний кожный нерв бедра выходит из полости таза вместе с седалищным, нижним ягодичным и половым нервами через подгрушевидное отверстие и иннервирует кожу задней поверхности бедра и ягодичной области.

Седалищный нерв, самый крупный нерв в теле человека, выходит на заднюю поверхность бедра, где отдаёт ветви к мышцам ноги (двуглавой мышце бедра, полусухожильной и полуперепончатой мышцам). В подколенной ямке седалищный нерв разделяется на крупные большеберцовый и общий малоберцовый нервы.

Большеберцовый нерв, отдав медиальный кожный нерв икры (к коже медиальной поверхности голени), уходит вниз между поверхностными и глубокими мышцами голени (в голено-подколенном канале) и иннервирует все задние мышцы голени. Затем большеберцовый нерв огибает медиальную лодыжку сзади и уходит на подошву стопы, где делится на медиальный и латеральный подошвенный нервы, иннервирующие мышцы и кожу стопы.

Общий малоберцовый нерв из подколенной ямки идёт латерально, отдаёт латеральный кожный нерв икры (к коже заднелатеральной поверхности голени) и на уровне головки малоберцовой кости делится на поверхностный и глубокий малоберцовый нервы.

Поверхностный малоберцовый нерв иннервирует длинную и короткую малоберцовые мышцы и кожу тыла стопы (кроме кожи в области большого пальца и первого межпальцевого промежутка). Глубокий малоберцовый нерв проходит вместе с передней большеберцовой артерией между мышцами передней группы голени, иннервирует эти мышцы. На стопе глубокий малоберцовый нерв иннервирует короткие разгибатели пальцев и кожу в области первого межпальцевого промежутка.

Медиальный и латеральный нервы икры (ветви большеберцового и общего малоберцового нервов) соединяются на задней поверхности голени, образуют подкожный нерв, иннервирующий кожу латерального края стопы.

11. Вегетативная (автономная) нервная система: общие вопросы

Вегетативная (растительная) , или автономная (греч. autos –сам, nomos – закон; то есть действующая по своим законам, не подчиняющаяся сознанию), система из всей нервной системы выделена в связи с особенностями её строения и выполняемых функций (см. раздел 3).

По структуре вегетативная нервная система отличается от соматической:

1. локальным расположением мозговых вегетативных центров в трёх отделах ЦНС: в стволе мозга (вегетативные ядра черепных нервов), в грудных и крестцовых сегментах спинного мозга (боковые столбы серого вещества) (рис. 77);

2. отсутствием сегментарности (метамерности) в иннервации органов.

3. наличием вегетативных ганглиев* за переделами ЦНС, образующих вегетативные нервные сплетения и симпатические стволы;

4. двухнейронностью эфферентного пути (рис. 78): первый эфферентный нейрон расположен в ЦНС, второй нейрон – в вегетативном ганглии**;

5. нервные волокна вегетативной нервной системы тонкие, немиелинизированные (тип С) или слабо миелинизированные (тип В), что обусловливает медленную, по сравнению с соматической системой, передачу нервных импульсов;

Вегетативная нервная система отвечает за поддержание важнейших функций жизнеобеспечения организма. Она иннервирует все внутренние органы (дыхательную, пищеварительную и выделительную системы), эндокринные желёзы, определяющие интенсивность обменных процессов в организме, сердечно-сосудистую систему (в том числе сосуды поперечно-полосатой мускулатуры) и половые органы.

Вегетативные функции регулируются рефлекторно, без участия сознания. Простейшая рефлекторная дуга вегетативного рефлекса, как и соматическая рефлекторная дуга, состоит из трёх звеньев: чувствительного (афферентного), вставочного (кондукторного, переключательного) идвигательного или секреторного (эффекторного) (см. рис. 78).

Вегетативные афференты проводят импульсы от хемо– и механорецепторов, расположенных в стенках и на внутренней поверхности слизистых оболочек органов желудочно-кишечного тракта, бронхиального дерева, мочеполовой системы, на внутренней поверхности сосудов (в дуге аорты и в месте разделения общей сонной артерии на внутреннюю и наружную сонные артерии). Эти рецепторы воспринимают параметры работы внутренних органов (степень растяжения стенок полых органов – желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевого пузыря и др.) и показатели гомеостаза (химический состав содержимого желудка и кишечника, содержание в крови кислорода, углекислого газа, рН и т.д.).

Так как большинство вегетативных чувствительных нейронов располагается в стенках внутренних органов, их относят к метасимпатической нервной системе. Однако некоторые из них передают импульсы в вышележащие центры, и поэтому одновременно могут являться афферентным звеном симпатических или парасимпатических рефлекторных дуг (рис. 79).

От вегетативных сенсорных нейронов импульсы могут передаваться (см. рис. 79):

1) вставочным или моторным нейронам метасимпатической (интрамуральной) системы,

2) эфферентным нейронам симпатической системы, расположенным в вегетативных ганглиях,

3) нейронам вегетативных центров, расположенных в ЦНС (симпатические центры располагаются в боковых рогах грудно-поясничных сегментов С 8 –L 2 (иногда и в сегменте L 3), парасимпатические – в вегетативных ядрах III, VII, IX и X пар черепных нервов, а также в боковых рогах крестцовых сегментов S 2 –S 4)

4) нейронам ретикулярной формации и гипоталамуса.

Вставочные нейроны вегетативной рефлекторной дуги могут располагаться на разных уровнях: в стенках органов (в метасимпатической системе), в вегетативных ганглиях, а также в симпатических или парасимпатических центрах, расположенных в спинном и головном мозге (см. рис. 79). Чем выше их расположение, тем больше и разнообразнее объём перерабатываемой ими информации и обширнее область влияния.

Главные различия между метасимпатической, симпатической и парасимпатической системами заключается в уровне локализации их центральных и эфферентных нейронов, а также в количестве нейронов, составляющих эфферентный путь.

В нашем организме нет ничего лишнего - матушка-природа хорошо позаботилась об этом. Хотя, как отмечают некоторые, такой орган, как аппендикс, не представляет особой ценности, и вполне можно полноценно жить и без него. Но речь сейчас не об этом, а о том, какую важную роль играет поясничное сплетение,или plexus lumbalis. Здесь сосредоточено скопление нервных окончаний тазовой области и нижних конечностей.

Происходящие в этой области воспалительные процессы сопровождаются невралгией, что охватывает нижнюю половину тела. Нередко при этом появляются боли. Чтобы ясно понять, как происходят патологические процессы, нужно хорошо знать анатомию этого отдела.

Определение

Поясничным сплетением называется совокупность нескольких видов нервов. В его формировании принимает участие первая тройка спинномозговых нервов. Частично сюда же может входить 12 ветвь грудных и 4 ветвь спинномозговых нервных окончаний. Большие мышечные волокна являются тем местом, где располагается поясничное сплетение. Анатомия подразумевает нахождение нервных ветвей спереди поперечных отростков позвонков поясницы.

Эти нервные окончания отвечают за иннервацию некоторых частей мышечных волокон, включая кожу брюшины. Помимо этого, они связаны с кожной поверхностью наружных половых органов, медиальной поверхностью голени, переднемедиальной стороной бедра. Всего в данном отделе можно выделить несколько видов нервных окончаний:

- подвздошно-подчревный;

- подвздошно--паховый;

- бедренно-половой;

- латеральный;

- запирательный;

- бедренный.

Рассмотрим чуть подробнее, что они собой представляют и где пролегают. Условно все нервы можно разделить на две тройки.

Первая тройка нервов

Подвздошно-подчревные нервы поясничного сплетения образуются от передней 12 грудной и 1 поясничной ветвей нервных окончаний. От них они проходят сквозь большую поясничную мышцу и далее соприкасаются с передней поверхностью квадратной мышцы поясницы, находясь, таким образом, около почки. Далее нерв проходит сверху вниз, держа свое направление сзади наперёд. На пути к подвздошному гребню пронизывает и затем залегает между ней и внутренними косыми мышечными волокнами живота. Дальнейший путь лежит уже между обеими косыми мышцами.

Наиболее чувствительные окончания, включенные в крестцовое и поясничное сплетение, соединяются с капсулой коленного сустава, межкостной мембраной голени, голеностопным суставом, костями голени. Самым крупным чувствительным ответвлением большеберцовой ветви является медиальный кожный икорный нерв. Он отходит от этой ветви и направляется под кожную поверхность и сплетается с кожным икорным нервом, который, в свою очередь, идет от общего малоберцового нерва.

Результатом слияния этих двух окончаний является образование икроножного нерва. Он сначала проходит сбоку от лодыжки и далее идет вдоль бокового края стопы. В этом месте он уже называется боковым тыльным кожным нервом, отвечающим за иннервацию кожного покрова в этих областях.

Общая малоберцовая ветвь

Она проходит немного в стороне от шейки малоберцовой кости в том месте, где находится подколенная ямка. Продолжая рассматривать поясничное сплетение и его ветви, стоит отметить, что в этом месте последние разделяются на два основных ответвления:

- поверхностное;

- глубокое.

Поверхностный нерв направлен вниз. В его обязанности входит иннервация короткой и длинной малоберцовой мышцы. Покидая этот канал, нерв идет к тыловой стороне стопы, где разделяется на медиальные и промежуточные тыльные кожные окончания.

Медиальный нерв снабжает чувствительностью кожный покров тыльной стороны стопы около ее бокового края, а также тыльную сторону кожи 2 и 3 пальцев. За иннервацию тыльной стороны кожной поверхности 3, 4 и 5 пальцев отвечает промежуточное кожное нервное окончание.

Глубокий нерв входит в отверстие передней межмышечной перегородки голени и в сопровождении одноименной артерии устремляется вниз. На уровне голени нерв разделяется на несколько окончаний, которые соединяют переднюю большеберцовую мышцу и длинную мышцу всех пальцев стопы. Примерно на границе первого межплюсневого промежутка данный нерв имеет два тыльных ответвления, иннервирующих кожную поверхность 1 и 2 пальцев.

Патологические ситуации

Одним из самых распространенных недугов является поражение пояснично-крестцового сплетения, которое связано с защемлением или ущемлением седалищного нерва. В этом случае самый крупный нерв сдавливается, что вызывает в ноге сильные болевые ощущения. Практически всегда патология возникает лишь с одной стороны и редко когда протекает в двухсторонней форме. Мужская половина человечества, которая по долгу службы связана с тяжелой физической работой, находится в зоне повышенного риска.

В медицине данное заболевание именуется как ишиас, в ходе диагностики может классифицироваться как невралгия седалищного нерва либо пояснично-крестцовый радикулит. Такое название происходит от греческого слова «ishia», что в переводе означает «седалище». Седалищный нерв на латыни зовется так - nervus ishiadicus.

Симптоматика