- Все виды черепно-мозогвой травмы

- Травматические оболочечные гематомы

- Травматические внутримозговые гематомы

- Переломы костей свода и основания черепа

- Позвоночно-спинномозговые пореждения

- Последствия тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм

Черепно-мозговая травма - механическое повреждение черепа и внутричерепных образований - головного мозга, сосудов, черепных нервов, мозговых оболочек.

Частота черепно-мозговой травмы и тяжесть ее последствий придают проблеме большое социальное значение. Черепно-мозговую травму преимущественно получает наиболее активный и важный в социальном и трудовом отношении контингент населения - лица до 50 лет. Это определяет также большие экономические потери вследствие высокой смертности, нередкой инвалидизации пострадавших, а также временной утраты трудоспособности.

Основные причины черепно-мозговой травмы - дорожно-транспортные происшествия, падения, производственные, спортивные и бытовые травмы.

Поражение мозга может быть результатом:

1) фокального повреждения, обычно вызывающего ушиб (контузию) корковых отделов мозга или внутричерепную гематому;

2) диффузного аксонального повреждения, вовлекающего глубинные отделы белого вещества.

Симптомы Черепно-мозговой травмы:

В зависимости от того, сохраняется ли при травме целость кожных покровов черепа и его герметичность или они нарушаются, черепно-мозговые травмы подразделяют на закрытые и открытые.

Закрытые черепно-мозговые травмы традиционно делят на сотрясение, ушиб и сдавление; условно к ним относят также перелом основания черепа и трещины свода при сохранности кожного покрова.

К открытой черепно-мозговой травме относят переломы костей свода черепа, сопровождающиеся ранением прилежащих мягких тканей, переломы основания черепа, сопровождающиеся кровотечением или ликвореей (из носа или уха), а также раны мягких тканей головы с повреждением апоневроза. При целости твердой мозговой оболочки открытую черепно-мозговую травму относят к непроникающей, а при нарушении ее целости - к проникающей.

Черепно-мозговую травму по тяжести делят на 3 стадии: легкую, среднюю и тяжелую. К легкой черепно-мозговой травме относят сотрясение мозга и ушибы мозга легкой степени; к средней тяжести - ушибы мозга средней степени; к тяжелой - ушибы мозга тяжелой степени, диффузное аксональное повреждение и сдавление мозга.

По характеру поражения мозга выделяют очаговые (возникающие главным образом при ударно-противоударной биомеханике травмы головы), диффузные (возникающие главным образом при травме ускорения - замедления) и сочетанные его повреждения .

Черепно-мозговая травма может быть изолированной (внечерепные повреждения отсутствуют); сочетанной (одновременно имеются повреждения костей скелета и/или внутренних органов), комбинированной (одновременно воздействуют различные виды энергии - механическая, термическая, лучевая, химическая и др.).

По особенностям возникновения черепно-мозговой травмы может быть первичной (когда воздействие механической энергии не обусловлено какими-либо непосредственно предшествующими ей церебральными нарушениями) и вторичной (когда воздействие механической энергии обусловлено непосредственно предшествующей церебральной катастрофой, вызывающей падение больного, например при эпилептическом припадке или инсульте).

Черепно-мозговая травма может быть получена впервые или повторно, т.е. быть первой или второй, третьей и т.д.

В течении черепно-мозговой травмы различают острый, промежуточный, отдаленный периоды. Их временная и синдромологическая характеристика определяется прежде всего клинической формой черепно-мозговой травмы, ее характером, типом, возрастом, преморбидными и индивидуальными особенностями пострадавшего, а также качеством лечения.

Сотрясение мозга характеризуется триадой признаков: потерей сознания, тошнотой или рвотой, ретроградной амнезией. Очаговая неврологическая симптоматика отсутствует.

Ушиб мозга диагностируется в тех случаях, когда общемозговые симптомы дополняются признаками очагового поражения мозга. Диагностические границы между сотрясением и ушибом мозга и легким ушибом мозга весьма зыбки, и в подобной ситуации наиболее адекватен термин "коммоционно-контузионный синдром" с указанием степени его тяжести. Ушиб мозга может возникнуть как в месте травмы, так и на противоположной стороне по механизму противоудара. Длительность потери сознания при сотрясении - в большинстве случаев от нескольких до десятков минут.

Ушиб головного мозга лёгкой степени . Отличается выключением сознания до 1 часа после травмы, жалобами на головную боль, тошноту, рвоту. В неврологическом статусе отмечаются ритмическое подёргивание глаз при взгляде в стороны (нистагм), менингеальные знаки, асимметрия рефлексов. На рентгенограммах могут быть выявлены переломы костей свода черепа. В ликворе - примесь крови (субарахноидальное кровоизлияние).

Ушиб головного мозга средней степени . Сознание выключается на несколько часов. Выражено выпадение памяти (амнезия) на события, предшествовавшие травме, саму травму и события после неё. Жалобы на головную боль, неоднократную рвоту. Выявляются кратковременные расстройства дыхания, частоты сердечных сокращений, артериального давления. Могут быть нарушения психики. Отмечаются менингеальные знаки. Очаговая симптоматика проявляется в виде неравномерной величины зрачков, нарушений речи, слабости в конечностях и т.д. При краниографии часто констатируются переломы свода и основания черепа. При люмбальной пункции - значительное субарахноидальное кровоизлияние.

Ушиб головного мозга тяжёлой степени . Характеризуется длительным выключением сознания (продолжительностью до 1-2 недель). Выявляются грубые нарушения жизненно важных функций (изменения частоты пульса, уровня давления, частоты и ритма дыхания, температуры). В неврологическом статусе отмечаются признаки поражения ствола мозга - плавающие движения глазных яблок, нарушения глотания, изменение мышечного тонуса и т.д. Могут выявляться слабость в руках и ногах вплоть до параличей, а также судорожные припадки. Ушиб тяжёлой степени сопровождается, как правило, переломами свода и основания черепа и внутричерепными кровоизлияниями.

Сдавление мозга подразумевает развитие травматической гематомы, чаще эпидеральной или субдуральной. Их своевременная диагностика предполагает две неравноценные ситуации. При более простой имеется "светлый период": пришедший в сознание больной через некоторое время вновь начинает "загружаться", становясь апатичным, вялым, а затем сопорозным. Значительно труднее распознать гематому у больного в состоянии комы, когда тяжесть состояния можно объяснить, например, ушибом мозговой ткани. Формирование травматических внутричерепных гематом по мере увеличения их объема обычно осложняется развитием тенториальной грыжи - выпячивания сдавливаемого гематомой мозга в отверстие мозжечкового намета, через которое проходит ствол мозга. Его прогрессирующее сдавление на этом уровне проявляется поражением глазодвигательного нерва (птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие) и контралатеральной гемиплегией.

Перелом основания черепа неизбежно сопровождается ушибом мозга той или иной степени, характеризуется проникновением крови из полости черепа в носоглотку, в периорбитальные ткани и под конъюнктиву, в полость среднего уха (при отоскопии обнаруживается цианотичная окраска барабанной перепонки или ее разрыв).

Кровотечение из носа и ушей может быть следствием местной травмы, поэтому оно не является специфическим признаком перелома основания черепа. В равной мере "симптом очков" также нередко бывает следствием сугубо местной травмы лица. Патогномонично, хотя и не обязательно, истечение цереброспинальной жидкости из носа (ринорея) и ушей (оторея). Подтверждением истечения из носа именно цереброспинальной жидкости является "симптом чайника" - явное усиление ринореи при наклонении головы вперед, а также обнаружение в отделяемом из носа глюкозы и белка соответственно их содержанию в цереброспинальной жидкости. Перелом пирамиды височной кости может сопровождаться параличом лицевого и кохлеовестибулярного нервов. В некоторых случаях паралич лицевого нерва возникает лишь через несколько дней после травмы.

Наряду с острыми гематомами травма черепа может осложниться и хронически нарастающим скоплением крови над мозгом. Обычно в таких случаях имеется субдуральная гематома. Как правило, подобные больные - нередко пожилые люди со сниженной памятью, страдающие, кроме того, алкоголизмом,- поступают в стационар уже в стадии декомпенсации со сдавлением ствола мозга. Травма черепа, бывшая много месяцев назад, обычно нетяжелая, больным амнезируется.

Лечение Черепно-мозговой травмы:

Основная цель терапии черепно-мозговой травмы – минимизация вторичных повреждений головного мозга, так как первичные повреждения не поддаются лечению.

Неотложная помощь на догоспитальном этапе при черепно-мозговой травме

Исход черепно-мозговой травмы во многом зависит от ранней помощи, оказанной пострадавшему. Неврологический статус оценивается именно на этом этапе. Гипотензия и гипоксия, связанные с черепно-мозговой травмой, встречаются в 50% случаев; гипотензия сопровождает системные повреждения и может быть обусловлена геморрагическими осложнениями и снижением сосудистого тонуса при повреждении ствола мозга; гипоксия возникает при гемопневмотораксе либо при обструкции дыхательных путей (чаще верхних). Причинами обструкции могут быть коматозное состояние и западение языка, попадание крови и аспирационных масс в дыхательные пути.

Лечебные мероприятия направлены на устранение гипотензии и гипоксии. Любого больного с черепно-мозговой травмой необходимо рассматривать как больного с полным желудком, так как существует риск аспирации желудочного содержимого в трахеобронхиальное дерево. Обученный персонал на месте происшествия должен провести интубацию трахеи, что снижает смертность при тяжелой черепно-мозговой травме, и начать внутривенную инфузию с целью жидкостной ресусцитации. Показания к интубации трахеи: обструкция верхних дыхательных путей, потеря защитных рефлексов верхних дыхательных путей (ШКГ < 8 баллов), неспособность пациента обеспечить дренирование дыхательных путей, необходимость механической поддержки дыхания (тахипноэ > 30 в мин). Некоторые авторы выделяют такие показания, как гипоксия (РаО2 < 70 мм рт. ст.; SjО2 < 94%), гиперкапния (РаСО2 > 45 мм рт. ст.).

Повреждение спинного мозга регистрируется в 10% случаев дорожно-транспортных происшествий. Чтобы избежать повреждения шейного отдела позвоночника, рекомендуется интубация при нейтральном положении головы. Интубация облегчается введением сукцинилхолина (1 мг/кг) и лидокаина (1,5 мг/кг в/в). Во время процедуры используется метод тракции головы за сосцевидные отростки вдоль вертикальной оси тела (manual in line traction), что препятствует переразгибанию и движению позвоночника в шейном отделе, при этом для профилактики аспирации и рвоты применяют прием Селика (надавливание на щитовидный хрящ). При транспортировке проводят ингаляцию 100% увлажненного кислорода, при необходимости осуществляют вспомогательную вентиляцию легких. Шея пострадавшего должна быть иммобилизирована жестким воротником. Пострадавшего укладывают на специальной доске, к которой привязывают ремнями, что препятствует движению позвоночника во время транспортировки. Доска для иммобилизации должна быть рентгеннеконтрастная, что позволяет проводить необходимые исследования, не перекладывая пострадавшего.

На месте происшествия коррекцию гиповолемического шока начинают с внутривенной инфузии разных растворов, после выполнения катетеризации периферической вены струйно вливают 500-1000 мл изотонического раствора, или 50-100 мл 10% раствора NaCl, или 250-500 мл коллоидного. Применение гипертонического раствора NaCl не вызывает повышения внутричерепного давления. На догоспитальном этапе ограничивается объем внутривенной инфузии во избежание отека легких, усиления кровотечения и повышения внутричерепного давления при резком подъеме АД. На догоспитальном этапе маннитол не применяется. По данным многочисленных двойных слепых выборочных исследований, дексаметазон и метилпреднизолон, назначенные на ранних этапах черепно-мозговой травмы в соответствующих дозах, не улучшают клинический исход.

Стационарное лечение черепно-мозговой травмы

Продолжаются мероприятия, направленные на поддержку дыхания и кровообращения. Повторно оцениваются неврологический статус по ШКГ, величина и реакция зрачков на свет, чувствительность и моторная функция конечностей, проводится оценка других системных повреждений. Усилия специалистов должны быть направлены на скорейшую диагностику и хирургическое устранение сдавления мозга.

В 40% случаев черепно-мозговой травмы диагностируют внутричерепные гематомы. Ранняя хирургическая декомпрессия является императивным методом лечения. При значительной внутричерепной геморрагии, выявляемой при КТ-исследовании, задержка с оперативным вмешательством в течение первых четырех часов увеличивает летальность до 90%. Клинические показания к операции – классическая триада: нарушение сознания, анизокория и гемипарез. Однако отсутствие этих симптомов не исключает гематому. Диагностическое значение имеет снижение балла по ШКГ при повторном неврологическом исследовании. Большая вероятность наличия гематомы наблюдается у пациентов пожилого возраста, алкоголиков, при повреждениях, полученных при падении, переломе костей черепа (особенно в местах прохождения менингиальных сосудов и венозных синусов).

На данном этапе одна из важнейших задач – хирургическое снижение внутричерепного давления методом декомпрессионной краниотомии. Смещение срединных структур мозга – более надежный показатель для хирургического вмешательства, чем размер гематомы. По данным Ropper, смещение срединных структур на 8 мм ассоциируется с комой; на 6 мм – с глубоким оглушением. Операция показана при смещении срединных структур более 5 мм, повышении внутричерепного давления более 25 мм рт. ст.; снижение ЦПД на 45 мм рт. ст. также служит показанием для декомпрессионной краниотомии.

С целью дооперационной оценки больного с черепно-мозговой травмой следует акцентировать внимание на следующих моментах:

– проходимость дыхательных путей (шейный отдел позвоночника);

– дыхание (вентиляция и оксигенация);

– состояние сердечно-сосудистой системы;

– сопутствующие повреждения;

– неврологический статус (ШКГ);

– хронические заболевания;

– обстоятельства травмы (время получения травмы, длительность пребывания без сознания, прием алкоголя или лекарственных препаратов накануне травмы).

С целью предотвращения грыжевого выпячивания и ущемления участков мозга при повышенном внутричерепном давлении до оказания нейрохирургической помощи проводится терапия, направленная на снижение внутричерепного давления. Обычно во избежание повышения внутричерепного давления применяют маннитол в дозе 0,25-1 г/кг массы тела быстро в/в капельно в течение 15-20 минут. Пик снижения внутричерепного давления наблюдается через 10-20 минут после введения препарата. Ряд исследований подтверждают эффективность низких доз маннитола (0,25 г/кг) под контролем внутричерепного давления, особенно в тех случаях, когда требуются повторные введения. В некоторых стационарах для снижения внутричерепного давления у больных с черепно-мозговой травмой используют гипертонический раствор NaCl, который выраженно снижает продукцию цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). При его применении уменьшение объема мозговой ткани и объема кровенаполнения головного мозга отмечается в меньшей степени, эффект снижения внутричерепного давления менее продолжительный, чем при использовании маннитола. Болюсное введение концентрированных 7,5% и 10% растворов NaCl (до 6-8 мл/кг) эффективнее снижает внутричерепное давление и вызывает меньший риск задержки натрия в организме, чем капельное введение больших объемов (эквивалентных по количеству натрия) умеренно гипертонических 2-3% растворов. 23,4% раствор NaCl успешно применяют при рефрактерном к маннитолу повышении внутричерепного давления. Как правило, введение NaCl сочетается с одновременным введением фуросемида (на 200 мл 10% NaCl добавляют 2 мл 1% фуросемида).

Анестезиологическое обеспечение при черепно-мозговой травме

Перед проведением наркоза следует помнить основные принципы оптимальной анестезии при черепно-мозговой травме.

1. Обеспечение оптимальной перфузии мозга.

2. Предотвращение ишемии мозга.

3. Отказ от препаратов, повышающих внутричерепное давление.

4. Быстрое пробуждение пациента после операции.

В виду того, что существует высокий риск аспирации желудочного содержимого, для предупреждения аспирации нужно использовать краш-индукцию – индукцию в наркоз быстрой последовательности (rapid seguence induction) и прием Селика. Выполнение краш-индукции включает:

– преоксигенацию 100% кислородом на протяжении 3-5 минут (при сохраненном самостоятельном дыхании);

– индукцию в анестезию – наркотический аналгетик (5 мкг/кг фентанила), внутривенный анестетик (5-6 мг/кг тиопентала натрия или 2 мг/кг пропофола). Дозы анестетиков зависят от глубины нарушения сознания и состояния гемодинамики. Чем более выражены нарушения сознания и гемодинамики, тем меньшие дозы используют. У больных с нестабильной гемодинамикой предпочтение следует отдавать этомидату (0,2-0,3мг/кг). Тиопентал натрия и пропофол не показаны пациентам с гиповолемией;

– прекураризацию ардуаном (10% расчетной дозы) за 5 минут до введения миорелаксанта с быстрым началом действия (дитилина). Повышение внутричерепного давления, вызванное дитилином, кратковременное, однократное введение этого препарата не влияет на исход. У больных с парезом конечностей (не раньше, чем через сутки после черепно-мозговой травмы) может возникать индуцированная дитилином гиперкалиемия, в таких случаях следует использовать релаксант недеполяризующего типа действия;

– прием Селика (надавливание на щитовидный хрящ);

– интубацию трахеи (ларингоскопия продолжительностью менее 15 секунд). Положение больного на операционном столе с приподнятым головным концом на 30 градусов улучшает венозный отток крови от головного мозга.

Вопрос вентиляционной поддержки во время анестезии весьма проблематичен. Следует сказать, что гипервентиляция давно стала рутинным методом лечения больных с черепно-мозговой травмой благодаря тому, что вызывает вазоконстрикцию артериол мозга и мягкой мозговой оболочки. Она способствует снижению церебрального кровотока и объема, а также внутричерепного давления.

Известными недостатками метода являются гипоперфузия/ишемия (при уже существующих состояниях гипоперфузии) и угнетение доставки кислорода из-за сдвига влево кривой диссоциации оксигемоглобина. При сравнении пациентов, которым проводили гипервентиляцию со снижением РаСО2 до 24 мм рт. ст., с контрольной группой, где РаСО2 снижали до 35 мм рт. ст., выявлена существенная разница в пользу нормовентиляции, если рассматривать при этом клинический исход спустя 3-6 месяцев после травмы. Доказано, что гипервентиляция может оказывать благотворное действие у пациентов с увеличенным мозговым кровотоком, особенно у молодых пациентов с преобладающей симптоматикой отека мозга при интактной функции ствола. Снижающий внутримозговое давление эффект гипервентиляции у пациентов с редуцированным церебральным кровотоком (поздняя фаза черепно-мозговой травмы, острая фаза у пожилых людей), если не отсутствует совсем, то сильно ограничен. Более того, в таких ситуациях гипервентиляция может оказать вредное влияние и вызвать дальнейшее локальное ухудшение мозгового кровотока, который может опуститься ниже ишемического порога. Обычно рекомендуется продолжать ИВЛ в послеоперационном периоде, поскольку максимальное набухание мозга наступает через 12-72 часа после повреждения.

Наиболее оптимальным методом анестезиологической поддержки у пациентов с черепно-мозговой травмой следует считать инфузию тиопентала натрия со скоростью 4-5 мг/кг/час. Этот метод особенно целесообразен для пациентов при тяжелой черепно-мозговой травме и коме.

У пациентов с легкой черепно-мозговой травмой для поддержки анестезии можно назначать низкие дозы изофлюрана или десфлюрана. Следует лишь помнить о необходимости умеренной гипервентиляции при использовании этих ингаляционных анестетиков. Изофлюран и десфлюран в концентрации 1-1,5 МАК (минимальная альвеолярная концентация – альвеолярная концентрация ингаляционного анестетика, которая предотвращает непроизвольные движения конечностей у 50% больных в ответ на стандартизованный стимул (например, разрез кожи) и не вызывает заметного повышения внутричерепного давления. Энфлюран и десфлюран при длительном использовании могут нарушать реабсорбцию цереброспинальной жидкости.

Закись азота увеличивает мозговой кровоток и количество воздуха в полости черепа, поэтому ее применение в чистом виде при таких операциях ограничено, хотя в ряде клиник используют N2О в сочетании с инфузией тиопентала натрия. Это позволяет снизить скорость инфузии последнего и, таким образом, обеспечить быстрое пробуждение пациента. При работе с N2О у данной категории больных следует проводить вентиляцию в режиме умеренной гипервентиляции (РаСО2 = 32 мм рт. ст.) и выключать ее перед закрытием твердой мозговой оболочки.

Для поддержания миоплегии применяют миорелаксант антидеполяризующего действия (предпочтительнее векурониум, но широко используется ардуан). С целью обезболивания во время операции вводят опиоиды. Установлено, что фентанил и суфентанил могут повышать внутричерепное давление при черепно-мозговой травме. Поддержание АД на достаточном уровне при применении опиоидов предупреждает повышение внутричерепного давления.

Важным моментом во время операции до нее и после нее является инфузионная терапия, которая у пациентов с отеком головного мозга несколько отличается от принятой в общей анестезиологии и интенсивной терапии, хотя общие принципы сохраняются. Инфузионная терапия должна обеспечить не только гемодинамическую стабильность, но и адекватное ЦПД, предотвратить повышение венозного давления в полости черепа, поддерживать стабильную осмолярность плазмы крови в пределах 300-310 мосм/кг Н2О и не допустить развития как гипергликемии, так и гипогликемии. Перфузионное давление мозга должно поддерживаться на уровне 80-90 мм рт. ст.

При операциях по поводу удаления острых эпидуральных и субдуральных гематом, особенно при быстрой декомпрессии, происходит значительное снижение АД, которое может усугубляться исходной гиповолемией и кровотечением. При системных повреждениях пациенты часто гиповолемичны, и усилия врачей должны быть направлены на нормализацию ОЦК. Гиповолемия может быть замаскирована гипоксией – симпатической активацией в ответ на повышение внутричерепного давления. Для коррекции исходной гиповолемии переливают изотонический раствор NaCl до нормализации АД, ЧСС и диуреза. Гематокрит следует поддерживать на уровне не ниже 30% во избежание ишемии мозга. Изотонический раствор NaCl является основным и в большинстве случаев единственным препаратом для пациентов с патологией полости черепа. В то же время важно помнить, что гиперволемия может усилить отек головного мозга и способствовать повышению внутричерепного давления.

Анестезиолог должен стремиться к раннему пробуждению больного после оперативного вмешательства, что позволяет провести раннее неврологическое обследование. Наличие сознания в послеоперационном периоде значительно облегчает контроль за пациентом и позволяет раньше выявить развитие осложнений. Сознание – самый лучший критерий для оценки состояния пациента в раннем послеоперационном периоде, однако раннее пробуждение больного не должно быть самоцелью. Если позволяет состояние пациента, экстубацию проводят по окончании операции. Наряду со стабильной гемодинамикой, нормальной температурой тела и адекватным дыханием обязательным критерием для ранней экстубации является восстановление сознания пациента. Если же ожидаются нарастание отека мозга, повышение внутричерепного давления и предполагается использовать гипервентиляцию для его снижения, спешить с экстубацией не следует.

Оценку исхода черепно-мозговой травмы можно проводить не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенной травмы. Согласно данным Traumatik Coma Data Bank, из пациентов, поступивших в стационары с тяжелой черепно-мозговой травмой, выживают 67% (исключая огнестрельные повреждения головы). Из этой группы пациентов только у 7% наблюдается хорошее выздоровление при выписке из стационара. Таким образом, почти все пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой имеют различные неврологические нарушения.

Прогноз при черепно-мозговой травме. При сотрясении мозга подавляющее большинство больных полностью выздоравливают. Исход ушиба мозга и открытых повреждений черепа зависит от тяжести повреждения мозга. В большинстве случаев у выживших сохраняются те или иные остаточные церебральные симптомы. Своевременное удаление гематомы спасает больным жизнь; во многих подобных случаях не остается существенных резидуальных симптомов. При тяжелых повреждениях мозга смертность может достичь 40-50%.

13.1. Черепно-мозговая травма

Актуальность изучения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) определяют следующие факторы:

ЧМТ занимают первое место среди всех травм детского возраста, требующих госпитализации, и составляют до 37,6% всей детской травмы;

По данным ВОЗ, отмечен постоянный рост частоты ЧМТ на 1-2% в год;

ЧМТ занимает первое место в структуре детской смертности;

ЧМТ являются одной из основных причин формирования инвалидизации и временной утраты трудоспособности.

При черепно-мозговой травме механическая энергия повреждает не только череп, но и его содержимое (головной мозг, мозговые оболочки, черепные нервы). Поражение только мягких покровов без вовлечения костей черепа и вещества мозга называется ушибом головы. Его последствия менее серьезны, чем последствия черепномозговой травмы.

Даже легкая черепно-мозговая травма, полученная в детстве, накладывает отпечаток на весь последующий период жизни ребенка. В то же время у детей чаще, чем у взрослых, возможен благоприятный исход после тяжелой черепно-мозговой травмы вследствие высоких компенсаторных возможностей детского мозга.

Особенности развивающегося детского организма способствуют своеобразию травматических повреждений и клинических про- явлений черепно-мозговых травм. Для детей, особенно в раннем возрасте, переломы черепа в виде линейных или вогнутых по типу целлулоидного мячика, как правило, не сопровождаются симптомами поражения нервной системы, что, в свою очередь, затрудняет своевременную диагностику повреждений головного мозга и может привести к серьезным последствиям.

Различное поведение детей приводит к распределению частоты травм по полу: у мальчиков черепно-мозговые травмы встречаются в 3 раза чаще, чем у девочек. Существуют и возрастные особенности: большая часть повреждений приходится на дошкольный и младший школьный возраст; более половины - на 7-12 лет. Такое возрастное распределение объясняется самостоятельностью детей с началом посещения школы. Частота случаев детского травматизма возрас-

тает в весенне-летний период, когда увеличивается продолжительность светового дня и пребывания детей на улице без присмотра взрослых. Непосредственными виновниками травм детей раннего возраста (до 3 лет) являются взрослые, неосмотрительное поведение которых может привести к трагедии. Нередки случаи падения детей с пеленальных столиков, диванов, выпадение из кроваток, колясок и даже из окон домов.

У детей, помимо бытового и дорожно-транспортного, встречается школьный вид травматизма.

Патогенез травмы включает импульсный тип воздействия (ускорение либо замедление движущейся головы), когда не происходит непосредственного контакта головы с травмирующим агентом. Ударный тип воздействия обусловлен контактом травмирующего агента с головой или туловищем, при этом факторами патогенеза являются и ускорение головы, и контакт. При контактных воздействиях обычно возникают деформации и переломы костей черепа, эпидуральные гематомы, очаговые ушибы мозга в месте удара и противоудара. При импульсном воздействии вследствие линейного или углового ускорения-замедления головы чаще наблюдаются диффузные повреждения мозга: сотрясения, диффузные аксональные повреждения, очаговые ушибы головного мозга и субдуральные гематомы.

Статическое воздействие встречается реже и может вызвать сдавление головы с обширными повреждениями скальпа и черепа. Контактные воздействия могут вызывать повреждения как в месте удара, так и в отдалении.

В основе биомеханического воздействия на головной мозг лежат: 1) ударная волна, распространяющаяся от места приложения травмирующего агента к голове через мозг к противоположному полюсу с быстрыми перепадами давления в местах удара и противоудара; резонансная кавитация; ударный эффект деформации черепа; гидродинамический удар ЦСЖ; 2) перемещение и ротация массивных полушарий большого мозга относительно более фиксированного ствола мозга при травме ускорения-замедления.

Воздействие механической энергии и ликворной волны на головной мозг приводит к запуску последовательных патофизиологических процессов: функциональной асинапсии, рефлекторных вазомоторных реакций (спазм и парез капилляров), нарушению проницаемости гематоэнцефалического барьера, ликвородинамическим нарушениям. Их результатом становятся ишемия и отек мозга.

Классификация черепно-мозговых травм

I. По типам:

Изолированные - внечерепные повреждения отсутствуют;

Сочетанные - одновременно с черепно-мозговой травмой имеются внечерепные повреждения костей скелета, внутренних органов;

Комбинированные - травмы при одномоментном воздействии разных видов энергии (механическая, тепловая, лучевая, химическая).

II. По опасности инфицирования:

Открытые черепно-мозговые травмы, характеризующиеся нарушением целости мягких покровов головы, включая апоневроз, и костей черепа в условиях повреждения головного мозга. Различают открытые травмы непроникающие (с повреждением костей, но с сохранением целости твердой мозговой оболочки) и проникающие (с повреждением костей, твердой мозговой оболочки и мозга);

Закрытые черепно-мозговые травмы, характеризующиеся повреждением черепа и головного мозга без нарушения целости покровов головы либо с ушибами и ранами мягких тканей головы без повреждения апоневроза. К закрытым травмам также относятся переломы костей свода черепа, не сопровождающиеся ранением прилежащих мягких тканей и апоневроза.

III. По особенностям возникновения:

Первичные - воздействие механической энергии не связано с предшествующей церебральной катастрофой;

Вторичные - воздействие механической энергии возникло вследствие церебральной катастрофы, вызвавшей падение, например при эпилептическом припадке, инсульте.

IV. Клинические формы:

Сотрясение головного мозга;

Ушиб мозга:

а) легкой степени,

б) средней степени,

в) тяжелой степени;

Сдавление мозга:

а) на фоне его ушиба,

б) без сопутствующего ушиба.

Основные клинические формы черепно-мозговых травм: сотрясение, ушиб, сдавление мозга известны более 200 лет. В последние годы выделяют также диффузное аксональное повреждение и сдавление

головы. На основании данной классификации установлено, что ЧМТ легкой степени тяжести наблюдаются в 60-80%, средней - в 10-20%, тяжелой - в 10% случаев.

V. По степени тяжести:

Легкой степени: сотрясение головного мозга и ушиб легкой степени тяжести;

Средней степени: ушиб средней степени тяжести;

Тяжелой степени: ушиб тяжелой степени тяжести, сдавление головного мозга, диффузное аксональное повреждение и сдавление головы.

Для прогноза и установления степени тяжести травмы используют шкалу комы Глазго. Сумма баллов для количественной оценки состояния сознания у пострадавшего с черепно-мозговой травмой варьирует от 15 до 3. При сумме баллов 3-8 у больного тяжелая черепно-мозговая травма, при 9-12 - средней тяжести, 13-15 - легкая черепно-мозговая травма.

VI. Периоды течения:

Острый период от 2 до 10 нед в зависимости от клинической формы черепно-мозговой травмы: при сотрясении головного мозга - 1-2 нед; при легком ушибе - 2-3 нед; при среднетяжелом ушибе мозга - 4-5 нед; при тяжелом ушибе мозга - 6-8 нед; при диффузном аксональном повреждении - 8-10 нед; при сдавлении - 3-10 нед;

Промежуточный период: при легкой черепно-мозговой травме - до 2 мес; при среднетяжелой черепно-мозговой травме - 4 мес; при тяжелой черепно-мозговой травме - до 6 мес;

Отдаленный период (независимо от клинической формы): при клиническом выздоровлении - до 2 лет; при прогредиентном течении черепно-мозговой травмы - не ограничен.

Клинико-патоморфологическая картина

Сотрясение головного мозга - это легкая форма диффузного поражения мозга, при котором отсутствуют макроструктурные изменения. В настоящее время сотрясение головного мозга не делят на степени тяжести.

Клинически возникает выключение сознания длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. У детей потери сознания может не быть или она остается незамеченной. Характерна кратковременная ретро-, антероградная амнезия, что, учитывая различный возраст детей, не всегда является достоверным критерием. У детей первых месяцев жизни может наблюдаться рвота или спонтанные

срыгивания после травмы. После восстановления сознания типичны жалобы на головную боль, головокружение, слабость, шум в ушах, приливы крови к лицу, потливость и нарушения сна. Могут быть боли при движении глазных яблок, диплопия при попытке чтения, вестибулярная гиперестезия. Жизненно важные функции не страдают.

В неврологическом статусе отсутствуют четкие очаговые симптомы. Могут наблюдаться легкая преходящая асимметрия сухожильных и кожных рефлексов, кратковременный мелкоразмашистый нистагм, исчезающие в течение первых 3-7 сут. У детей раннего возраста необходимо выяснять сведения о реакции на падение (замирание, обмякание, кратковременная задержка дыхания, крик), бледности, срыгиваниях, отказе от еды, нарушениях сна в виде сонливости или диссомнии, возбуждении или вялости, ранее не характерных для данного ребенка. Повреждения костей черепа отсутствуют. ЦСЖ без изменений. При КТ головного мозга не обнаруживают изменений вещества мозга и ликворных путей. Общее состояние больных обычно улучшается в течение первой недели.

Патоморфологически при световой микроскопии обнаруживают изменения на клеточном уровне (перинуклеарный тигролиз, смещение ядер нейронов, набухание нейрофибрилл); при электронной микроскопии - повреждения клеточных мембран, митохондрий и других органелл.

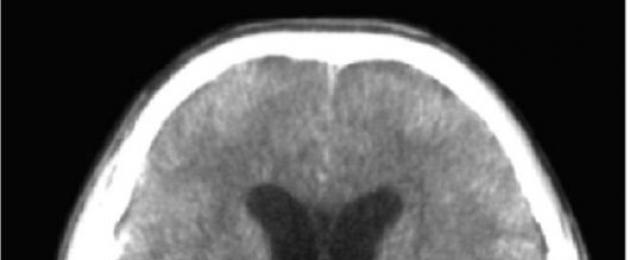

Для ушиба мозга характерны макроструктурные повреждения мозгового вещества различной степени (геморрагия, деструкция), а также субарахноидальные кровоизлияния, переломы костей свода и основания черепа. Повреждения могут быть локальными или диффузными. Диффузные повреждения мозга отличаются от сотрясения разрывами аксонов в белом веществе, базальных ядрах и стволе мозга, мелкоочаговыми кровоизлияниями в срединных структурах (рис. 13.1).

Ушиб мозга легкой степени тяжести характеризуется выключением сознания после травмы в пределах от нескольких минут до нескольких десятков минут. По восстановлении сознания характерны жалобы на головную боль, головокружение, тошноту. Как правило, отмечается ретро-, кон-, антероградная амнезия. Рвота чаще повторная. Жизненно важные функции не страдают. Может встречаться умеренная брадиили тахикардия, иногда - артериальная гипертензия.

Неврологическая симптоматика обычно мягкая (нистагм, легкая анизокория, пирамидная недостаточность, менингеальные симптомы и др.), регрессирует на 2-3-й нед после травмы. В отличие от сотрясения голов-

Рис. 13.1. КТ головного мозга. Ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговые гематомы обеих лобных долей

ного мозга возможны переломы костей свода черепа и субарахноидальное кровоизлияние.

КТ часто выявляет зону пониженной плотности вещества мозга, соответствующую отеку. Отек мозга может быть локальным, долевым, полушарным; проявляется также в виде сужения ликворных пространств. Эти изменения обнаруживаются уже в первые часы после травмы, обычно достигают максимума на третьи сутки и исчезают через 2 нед. Патоморфологически ушиб мозга легкой степени характеризуется участками локального отека вещества мозга, точечными диапедезными геморрагиями, ограниченными разрывами мелких пиальных сосудов.

Ушиб мозга средней степени тяжести характеризуется выключением сознания после травмы продолжительностью от нескольких десятков минут до нескольких часов. Выражена кон-, ретро-, антероградная амнезия. Головная боль сильная; отмечаются многократная рвота, иногда нарушения психики. Возможны преходящие расстройства жизненно важных функций: брадиили тахикардия, повышение артериального давления, тахипноэ без нарушений ритма дыхания и проходимости трахеобронхиального дерева, субфебрилитет. Часто выражены менингеальные симптомы. Встречаются стволовые симптомы: нистагм, зрачковые и глазодвигательные нарушения, изменение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, двусторонние патологические симптомы, парезы конечностей, расстройства чувствительности, речи. Эти симптомы постепенно сглаживаются в течение 3-5 нед, но могут держаться и более длительно. Нередко наблюдаются переломы костей свода черепа, а также значительное субарахноидальное кровоизлияние.

При КТ выявляют очаговые изменения в виде некомпактно расположенных в зоне пониженной плотности высокоплотных мелких включений либо умеренного гомогенного повышения плотности, что соответствует мелким кровоизлияниям в зоне ушиба или умеренному

геморрагическому пропитыванию мозговой ткани без грубой ее деструкции. Патоморфологически ушиб мозга средней степени тяжести характеризуется мелкоочаговыми кровоизлияниями, участками геморрагического пропитывания мозговой ткани с небольшими очажками размягчения при сохранности конфигурации борозд и извилин и связи с мягкими мозговыми оболочками.

Ушиб мозга тяжелой степени характеризуется выключением сознания после травмы продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель. Часто выражено двигательное возбуждение. Наблюдаются тяжелые нарушения жизненно важных функций: артериальная гипертензия или гипотензия, брадиили тахикардия, расстройства частоты и ритма дыхания, которые могут сопровождаться нарушениями проходимости верхних дыхательных путей. Характерна гипертермия. Обнаруживаются стойкие стволовые симптомы: плавающие движения глазных яблок, парезы взора, двусторонний мидриаз или миоз, симптом Гертвига-Мажанди, расходящееся или сходящееся косоглазие, нистагм, дисфония, дисфагия, меняющийся мышечный тонус, децеребрационная ригидность, угнетение или повышение сухожильных рефлексов и рефлексов со слизистых и кожных покровов, двусторонние патологические симптомы. Могут выявляться парезы или параличи конечностей, подкорковые нарушения мышечного тонуса, рефлексы орального автоматизма. Иногда отмечаются фокальные или генерализованные эпилептические приступы. Общемозговые и осо- бенно очаговые симптомы регрессируют медленно, часто формируются грубые остаточные явления, прежде всего со стороны двигательной и психической сфер. Наблюдаются переломы свода и основания черепа, а также массивное субарахноидальное кровоизлияние.

При ушибах тяжелой степени КТ выявляет в 1 / 3 наблюдений очаговые поражения мозга в виде зоны неоднородного повышения плотности. В динамике происходит постепенное уменьшение объема участков уплотнения, их слияния и превращения в гомогенную массу, которая становится изоденсивной и может «исчезнуть» на 10- 14-е сут. Объемный эффект патологического субстрата регрессирует медленнее и исчезает к 30-40-му дню после травмы и свидетельствует о рассасывании патологического субстрата и формировании на его месте зон атрофии или кистозных полостей. В половине случаев отмечаются очаги интенсивного гомогенного повышения плотности с нечеткими границами. В динамике отмечается постепенное и одновременное уменьшение размеров участка деструкции, его плотности и обусловленного им объемного дефекта на протяжении 4-5 нед.

Рис. 13.2. КТ головного мозга. Острая эпидуральная гематома в левой затылочной области с дислокацией головного мозга и его сдавлением. Обратите внимание на форму гематомы: «короткая и широкая», пояснения в тексте

Рис. 13.3. КТ внутричерепной гематомы теменной доли, сделанное через 20 мин после травмы

Патоморфологически тяжелый ушиб мозга - это участки травматического разрушения мозговой ткани с образованием детрита, множественных геморрагий (жидкая кровь и сгустки) при утрате конфигурации борозд и извилин и разрыве связей с мягкими мозговыми оболочками (рис. 13.2-13.6).

Сдавление мозга вызывает опасное для жизни нарастание общемозговых (появление или углубление нарушения сознания, усиление головной боли, повторная рвота, психомоторное возбуждение), очаговых (появление или углубление гемипареза, одностороннего мидриаза, фокальных эпилептических приступов) и стволовых симптомов (появление или углубление брадикардии, повышение арте- риального давления, ограничение взора вверх, тонический спонтанный нистагм, двусторонние патологические симптомы) через некоторый промежуток времени после травмы либо непосредственно после нее.

Среди причин сдавления на первом месте стоят внутричерепные гематомы (эпидуральные, субдуральные, внутримозговые, внутри-

Рис. 13.4. КТ головного мозга. Двусторонние хронические субдуральные гематомы

Рис. 13.5. КТ головного мозга. Острая субдуральная гематома в правой лобно-теменно-височной области с дислокацией головного мозга и его сдавлением. Обратите внимание на форму гематомы: «длинная и узкая», пояснения в тексте

желудочковые). Далее следуют вдавленные переломы костей черепа, очаги размозжения мозга, субдуральные гигромы, пневмоцефалия. Таким образом, сдавление мозга характеризуется периодичностью течения: момент травмы, светлый промежуток, нарастание или усиление общемозговых и очаговых симптомов.

Эпидуральная гематома - травматическое кровоизлияние, располагающееся между внутренней поверхностью костей черепа и твердой мозговой оболочкой и вызывающее местную и общую компрессию головного мозга. Объем эпидуральной гематомы варьирует в пределах 30-250 мл, диаметр составляет 7-8 см. Наиболее частыми источниками кровотечения при эпидуральной гематоме являются поврежденные средняя оболочечная артерия и ее ветви, оболочечные вены, синусы и диплоэтические сосуды.

Диагностика эпидуральной гематомы подтверждается наличием светлого промежутка, гомолатерального мидриаза, контралатерального гемипареза, брадикардии и артериальной гипертензии, локальностью головной боли, в том числе и при перкуссии. Обязательна кранио-

Рис. 13.6. КТ ребенка 2 лет, 3Б-реконструкция. Состояние после трепанации черепа для эвакуации гематомы левой теменной доли

графия для выявления переломов костей свода черепа, пересекающих борозды оболочечных сосудов. Диагноз уточняют при ангиографии (бессосудистая зона). При КТ эпидуральная гематома харак- теризуется двояковыпуклой, реже плосковыпуклой зоной повышенной плотности, примыкающей к своду черепа; она имеет ограниченный характер в пределах 1-2 долей (см. рис. 13.2). Для распознавания эпидуральной гематомы эффективна также МРТ. Если невозможно проведение КТ или МРТ для уточнения наличия и локализации эпидуральной гематомы, используют поисковые фрезевые отверстия.

Субдуральная гематома при компьютерной томографии характеризуется серповидной зоной повышенной плотности (рис. 13.4, 13.5).

Внутримозговые гематомы на КТ выявляются в виде округлых или вытянутых зон гомогенного интенсивного повышения плотности с очерченными краями. Они чаще формируются в очагах размозжения вследствие прямого повреждения сосудов (см. рис. 13.3).

Внутрижелудочковые гематомы на КТ представляют зону интенсивного гомогенного повышения плотности, по своей топике и форме соответствующей тому или иному желудочку мозга.

При МРТ травматические внутричерепные гематомы всегда четко выявляются.

Патоморфологически сдавление мозга выглядит как объемное скопление жидкой и/или свернувшейся крови (надили подоболочечное, внутримозговое или внутрижелудочковое) либо ЦСЖ (субдуральное), либо воздуха (подоболочечное), вызывающее местную и общую компрессию вещества мозга со смещением срединных структур, деформацией и сжатием вместилищ цереброспинальной жидкости, дислокацией и ущемлением ствола.

К тяжелой черепно-мозговой травме относится также диффузное аксональное повреждение головного мозга, которое характеризуется

длительным коматозным состоянием с момента травмы. Особенностью клинического течения диффузного аксонального повреждения является частый переход из комы в стойкое или транзиторное вегетативное состояние, о наступлении которого свидетельствует открывание глаз спонтанно либо в ответ на различные раздражения, но без признаков слежения, фиксации взора или выполнения элементарных инструкций. Вегетативное состояние при диффузном аксональном повреждении длится от нескольких суток до нескольких месяцев и отличается развертыванием нового класса неврологических симптомов. При отсутствии функционирования неповрежденной коры мозга растормаживаются подкорковые, стволовые и спинальные механизмы. Они и обусловливают появление необычных и разнообразных глазодвигательных, зрачковых, оральных, бульбарных, пирамидных и экстрапирамидных феноменов. По мере выхода из вегетативного состояния неврологические симптомы разобщения сменяются преимущественно симптомами выпадения. Доминирует экстрапирамидный синдром с выраженной ригидностью, дискоординацией, замедленностью движений, гипомимией, гиперкинезами. Характерны изменения психики в виде безразличия к окружающему, неопрятности, отсутствия побуждений к деятельности, амнестическая спутанность, слабоумие. Одновременно отмечаются аффективные расстройства в виде гневливости, агрессивности, раздражительности.

КТ при диффузном аксональном повреждении характеризуется общим увеличением объема мозга (вследствие его отека и набуха- ния), сужением боковых и III желудочков, субарахноидальных пространств и цистерн основания мозга. На этом фоне могут выявляться мелкоочаговые геморрагии в белом веществе полушарий большого мозга, мозолистом теле, а также в подкорковых и стволовых структурах. Спустя 2-3 нед после травмы явления отека и набухания мозга регрессируют, мелкие очаги повышенной плотности (геморрагии) либо не определяются, либо становятся гиподенсивными, отчетливо вырисовываются цистерны и субарахноидальные щели, расширяется ранее суженная желудочковая система; клинически в это время больные переходят из комы в вегетативное состояние.

Патоморфологически диффузное аксональное повреждение выглядит как распространенные первичные и вторичные разрывы аксонов в семиовальном центре, подкорковых образованиях, мозолистом теле, стволе мозга, а также точечные и мелкоочаговые кровоизлияния в этих же структурах.

Лечение черепно-мозговых травм может быть консервативным или оперативным.

При сотрясении головного мозга показано: 1) соблюдение постельного режима в течение на 1 нед; 2) применение седативных, десенсибилизирующих, вегетотропных препаратов. Вопрос о назначении дегидратирующих средств при сотрясении головного мозга решается индивидуально, так как оно не всегда сопровождается отеком мозга и симптомами внутричерепной гипертензии. По прошествии острого периода - через неделю целесообразно применять нейрометаболические препараты. Пребывание в стационаре в течение 7-10 дней позволяет не только провести курс лечения, но и осуществлять динамическое наблюдение за больным, исключить компенсированную фазу травматического сдавления головного мозга («светлый промежуток»). Именно это обстоятельство определяет необходимость госпитализации больных (особенно детей) с сотрясением головного мозга.

При ушибе мозга легкой и средней степени тяжести проводится лечение, как при сотрясении головного мозга, с добавлением средств, улучшающих мозговой кровоток (реополиглюкин, кавинтон, эуфиллин, теоникол), энергообеспечение мозга (глюкоза в виде поляризующей смеси), восстановление функции гематоэнцефалического барьера (эуфиллин, папаверин), а также дегидратирующая и нормотензивная, противовоспалительная (при наличии субарахноидального кровоизлияния и ран на голове, при ликворее), метаболическая терапия. При субарахноидальном кровоизлиянии в лечебный комплекс включают гемостатическую терапию (5% раствор аминокапроновой кислоты, контрикал, трасилол, гордокс).

При ушибе мозга тяжелой степени тяжести показана интенсивная терапия. Необходимо достаточное энергообеспечение мозга (глюкоза с инсулином и препаратами калия), улучшение мозгового кровотока (реополиглюкин, эуфиллин), дегидратирующая терапия для устранения периваскулярного отека и отечности астроцитов (салуретики - лазикс, осмодиуретики - маннитол, 10% раствор альбумина). Корректируют гипертермию, увеличивающую потребность мозга в энергетическом субстрате и кислороде (литические смеси, физическое охлаждение). Проводят борьбу с гипоксией мозга (барбитураты, гамма-аминомасляная кислота, цитохром С, рибоксин). Назначают глюкокортикоиды, витамины группы В, десенсибилизирующие, антиэпилептические препараты. В связи с тем что ушиб мозга тяжелой степени протекает с нарушением сознания, бульбарными расстройствами, необходимо парентеральное питание больных.

Показания к оперативному лечению черепно-мозговых травм: эпиду- ральные, субдуральные, внутримозговые травматические гематомы, гигромы, некоторые формы ушиба-размозжения мозга, вдавленные переломы черепа, ранения венозных синусов, инородные тела черепа. При острой черепно-мозговой травме, особенно при внутричерепных гематомах, важно быстрое проведение операции. Оперативные вмешательства включают в себя наложение трепанационных отверстий с последующей эвакуацией гематом и электрокоагуляцией кровоточащих сосудов или проведением декомпрессивной трепанации (резекция с сохранением костного лоскута для последующей пластики или выкусывание кости), без зашивания твердой мозговой оболочки, что при нарастающем отеке мозга способствует декомпрессивному эффекту.

Последствия одинаковых по тяжести и характеру черепно-мозговых травм в отношении социальной активности и трудоспособности различны. Дети восстанавливаются лучше, чем взрослые. В мировой практике для оценки состояния применяют шкалу исходов Глазго через 1 год после травмы: 1) полное выздоровление; 2) умеренная инвалидизация; 3) тяжелая инвалидизация; 4) вегетативное состояние; 5) смерть.

Последствия ЧМТ

Посткоммоционный синдром представляет собой комплекс таких жалоб, как головная боль, головокружение, снижение памяти, внимания, изменение личности, нарушения сна, утомляемость, снижение работоспособности. Выраженность жалоб не коррелирует с тяжестью сотрясения мозга и неврологическим статусом. Обычно нарушенные функции восстанавливаются в течение 3 мес.

После среднетяжелой и тяжелой ЧМТ при сохранении общемозговых жалоб в сочетании с выявлением нарушений нейропсихологических функций, выявлении на КТ, МРТ остаточных очаговых изменений выставляется диагноз «травматическая болезнь мозга (посттравматическая энцефалопатия)». Повторные сотрясения мозга с небольшим промежутком также могут привести к развитию «энцефалопатии боксера» - прогрессирующему паркинсонизму.

Посттравматическая энцефалопатия представлена сочетанием следующих синдромов.

1. Посттравматическая внутричерепная гипертензия чаще обусловлена повреждением оболочек и сосудистых сплетений с нарушением ликворопродукции и ликвородинамики. Проявляется головной болью, рвотой, приступообразными вегетативными пароксизмами.

2. Посттравматическая эпилепсия является результатом спаечнорубцовых изменений оболочек или очагового поражения головного мозга с формированием локусов эпилептогенеза. Эпилептические припадки чаще имеют парциальный характер (с аурой) с вторичной генерализацией.

3. Посттравматический паркинсонизм - экстрапирамидный синдром после травмы, сопровождающейся длительной гипоксией мозга с повреждением подкорковых ганглиев, проявляется акинезией, мышечной ригидностью и тремором.

4. Посттравматическая вестибулопатия, проявляющаяся клинически жалобами на головокружение, нарушением статики, ходьбы, тошнотой, рвотой, обусловлена нейродинамическими сдвигами в стволовых вестибулярных структурах в результате повышения ВЧД и сосудистой дистонии либо вертебробазилярной недостаточностью в результате нестабильности шейного отдела позвоночника при краниовертебральной травме.

5. Вегетативная дистония является частым проявлением посттравматической энцефалопатии, поскольку лимбико-гипоталамо- ретикулярные структуры вовлекаются при ЧМТ любого типа и локализации вплоть до формирования посттравматического гипоталамического синдрома.

6. Расстройства в психоэмоциональной сфере включают в себя астеноневротическую, ипохондрическую и депрессивную симптоматику, нарушения сна.

7. Интеллектуально-мнестическое снижение служит причиной социальной дезадаптации и инвалидности после ЧМТ и может быть выявлено при нейропсихологическом тестировании.

8. Очаговая неврологическая симптоматика может быть проявлением локального повреждения мозговых структур вследствие размозжения, кровоизлияния с формированием кистозно-рубцовых изменений мозговой ткани с вовлечением оболочек мозга (посттравматический арахноидит) либо результатом мелкоочагового диффузного поражения нейронов в результате длительной гипоксии, отека мозговых структур. В клинике в зависимости от зоны поражения будут выявляться разной степени выраженности пирамидный синдром (от глубоких спастических парезов до легкой анизорефлексии), атактические нарушения, расстройства черепно-мозговой иннервации (чаще страдают I, III, VI, VII, XII пары).

9. Цефалгический синдром наиболее часто сопровождает ПТЭ. Головная боль при этом может быть обусловлена тремя факторами:

изменениями ликвородинамики (внутричерепная гипертензия, реже гипотензия), явлениями церебральной ангиодистонии и патологическим напряжением мышц мягких покровов головы и шеи.

13.2. Травмы спинного мозга

Травмы спинного мозга составляют 20% всех травматических повреждений нервной системы. Наиболее частые причины - авто- дорожная травма (когда детей перевозят без специальных кресел), спортивная травма, катание на санках с согнутым туловищем, падение с большой высоты. У детей реже, чем у взрослых, встречаются ножевые и огнестрельные ранения. Возможны контузия, спинальный шок при минно-взрывной травме. Выделяют сотрясение, ушиб и сдавление спинного мозга. Травматическое сдавление спинного мозга всегда связано с повреждением позвонков и их дислокацией; вывихи чаще всего происходят в шейном отделе позвоночника. Тяжелые травмы сопровождаются кровотечением из-за разрыва эпидуральных вен, причем чаще всего в местах наибольшей подвижности позвоночника - шейном и грудном отделах, или кровоизлиянием в вещество мозга с формированием интрамедуллярной гематомы (гематомиелия). При гематомиелии обычно вовлекается несколько сегментов.

Клиническая картина. При «параличе ныряльщика» повреждение спинного мозга возникает на уровне C VI -C VII позвонков. Для этой патологии характерны тетраплегия с пронаторным положением рук и нижняя параплегия с утратой чувствительности с уровня ключиц, нарушение грудного дыхания с высоким стоянием диафрагмы, острая задержка мочи, паралитическая непроходимость кишечника.

При гематомиелии в результате контузии возникает диплегия ниже уровня поражения с нарушением температурной и болевой чувствительности, а при повреждении передней спинномозговой артерии - тетраплегия с нарушением болевой и температурной чувствительности ниже уровня поражения, тазовые расстройства.

При сдавлении спинного мозга и передней спинномозговой артерии на уровне шейного отдела могут наблюдаться синдром Горнера и нарушение чувствительности на лице из-за вовлечения в процесс тройничного нерва.

При контузии возникает состояние спинального шока, когда в течение нескольких дней наблюдаются нарушения чувствительности ниже уровня поражения и тазовые расстройства, атония мочевого пузыря и задержка мочи.

Более легким повреждением спинного мозга является сотрясение, при котором отмечаются обратимые расстройства функций (парезы, гипостезии) с восстановлением через несколько суток с момента травмы.

Лечение. Необходимо чрезвычайно осторожно производить транс- портировку больных с подозрением на спинальную травму. При перевозке в стационар на шею надевают специальный поддерживающий воротник Шанца. При переломах в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника необходимо придать ему положение легкого переразгибания. Для этого под поясницу подкладывают валик. Для устранения отека мозга вводят метипред не менее 25 мг/сут внутривен- но или внутримышечно в течение 4-5 сут. Проводят оксигенацию. Для предупреждения легочной инфекции применяют антибиотики. При паралитической непроходимости кишечника необходимо поддерживать водно-солевой баланс. Важно предупреждение инфекции мочевых путей. Для профилактики сгибательных контрактур накладывают шины на нижние конечности и назначают средства, снижающие мышечный тонус, - баклофен. Программа реабилитации изложена в соответствующей главе.

Травмы нервной системы

| Наименование параметра | Значение |

| Тема статьи: | Травмы нервной системы |

| Рубрика (тематическая категория) | Психология |

Травма нервной системы являются одной из наиболее часто встречающихся патологий человека. Выделяют черепно-мозговую травму и позвоночно-спинальную травму.

Черепно-мозговая травма составляет 25-45% всех случаев травматических повреждений. Это объясняется высоким уровнем травматизма при автомобильных авариях или авариях на транспорте.

Черепно-мозговые травмы бывают закрытые (ЗЧМТ), когда сохраняется целостность кожных покровов и твердой мозговой оболочки, либо имеются раны мягких тканей без повреждения апоневроза (широкой связки, покрывающей череп). Черепно-мозговые травмы с повреждением костей, но с сохранением целостности кожных покровов и апоневроза также относятся к закрытым. Открытые черепно-мозговые травмы (ОЧМТ) возникают при повреждении апоневроза. Травмы, при которых происходит истечение церебро-спинальной жидкости, относятся к открытым в любом случае. Открытые черепно-мозговые травмы подразделяются на проникающие, когда происходит повреждение твердой мозговой оболочки, и непроникающие, когда твердая мозговая оболочка остается целой.

Классификация закрытых черепно-мозговых травм:

1. Ушибы и ранения мягких тканей черепа без сотрясения и ушиба мозга.

2. Собственно закрытые травмы мозга:

· Сотрясение мозга (commotio cerebri).

· Ушиб мозга (contusio cerebri) легкой, средней и тяжелой степени

3. Травматические внутричерепные кровоизлияния (сдавления мозга – compressio):

· Экстрадуральные (эпидуральные).

· Субдуральные.

· Субарахноидальные.

· Внутримозговые.

· Внутрижелудочковые.

4. Сочетанные повреждения черепа и мозга:

· Ушибы и ранения мягких тканей черепа в сочетании с травмой мозга и его оболочек.

· Закрытые переломы костей свода черепа в сочетании с повреждениями мозга (ушиб, сотрясение), его оболочек и сосудов.

· Переломы костей основания черепа в сочетании с повреждением мозга, оболочек, сосудов и черепно-мозговых нервов.

5. Комбинированные травмы, когда происходит механическое, термическое, лучевое или химическое воздействие.

6. Диффузное аксональное повреждение мозга.

7. Сдавление головы.

Наиболее распространенным типом поражения является сотрясение головного мозга . Это наиболее легкий тип поражения головного мозга. Характеризуется развитием нетяжелых и обратимых изменений в деятельности нервной системы. В момент травмы, как правило, возникает утрата сознания на несколько секунд или минут. Возможно развитие так называемой ретроградной амнезии на события, предшествовавшие моменту травмы. Наблюдается рвота.

После восстановления сознания наиболее характерны следующие жалобы:

· Головная боль.

· Общая слабость.

· Шум в ушах.

· Шум в голове.

· Приливы крови к лицу.

· Потливость ладоней.

· Нарушение сна.

· Боль при движениях глазных яблок.

В неврологическом статусе выявляются лабильная негрубая асимметрия сухожильных рефлексов, мелкокалиберный нистагм, должна быть небольшая ригидность затылочных мышц. Состояние полностью купируется в течение 1-2 недель. У детей сотрясение головного мозга может протекать в трех формах: легкой, среднетяжелой, тяжелой. При легкой форме утрата сознания происходит на несколько секунд. В случае если утраты сознания не происходит, то может возникать адинамия, сонливость. Тошнота͵ рвота͵ головная боль сохраняются в течение суток после травмы. Сотрясение средней степени тяжести проявляется утратой сознания на период до 30 минут, ретроградной амнезией, рвотой, тошнотой, головной болью в течение недели. Тяжелое сотрясение головного мозга характеризуется длительной утратой сознания (от 30 минут до нескольких суток). Далее появляется состояние оглушенности, вялости, сонливости. Головная боль сохраняется в течение 2-3 недель после травмы. В неврологическом статусе выявляется преходящее поражение отводящего нерва, горизонтальный нистагм, повышение сухожильных рефлексов, на глазном дне застойные явления. Давление ликвора повышается до 300 мм вод ст.

Ушиб головного мозга в отличие от сотрясения мозга характеризуется повреждением мозга различной степени выраженности.

У взрослых ушиб головного мозга легкой степени выраженности характеризуется выключением сознания после травмы от нескольких минут до часа. После восстановления сознания пострадавший жалуется на головную боль, головокружение, тошноту, возникает ретроградная амнезия. В неврологическом статусе выявляются разная величина зрачков, нистагм, пирамидная недостаточность, оболочечные симптомы. Симптоматика регрессирует на 2-3 неделе.

Ушиб головного мозга средней степени тяжести сопровождается потерей сознания на несколько часов. Возникает ретроградная и антеградная амнезия. Головные боли, как правило, сильные. Рвота многократная. Артериальное давление либо повышается, либо понижается. В неврологическом статусе возникает выраженный оболочечный синдром и отчетливая неврологическая симптоматика в виде нистагма, изменения мышечного тонуса, появления парезов, патологических рефлексов, нарушений чувствительности. Возможны переломы костей черепа, субарахноидальные кровоизлияния. Давление ликвора повышено до 210-300 мм вод ст. Симптоматика регрессирует в течение 3-5 недель.

Ушиб головного мозга тяжелой степени характеризуется выключением сознания на период от нескольких часов до нескольких недель. Развиваются тяжелые нарушения витальных функций организма. Брадикардия менее 40 ударов в 1 минуту, артериальная гипертензия более 180 мм рт ст, возможно тахипноэ более 40 в 1 минуту. Может быть повышение температуры тела.

Возникает выраженная неврологическая симптоматика:

· Плавающие движения глазных яблок.

· Парез взора вверх.

· Нистагм тонического характера.

· Миоз или мидриаз.

· Косоглазие.

· Нарушение глотания.

· Изменение мышечного тонуса.

· Децеребрационная ригидность.

· Повышение или угнетение сухожильных или кожных рефлексов.

· Тонические судороги.

· Рефлексы орального автоматизма.

· Парезы, параличи.

· Судорожные припадки.

При тяжелых ушибах, как правило, имеют место переломы костей свода и основания черепа, массивные субарахноидальные кровоизлияния. Очаговые симптомы регрессируют очень медленно. Ликворное давление повышается до цифр 250-400 мм вод ст. Как правило остается двигательный или психический дефект.

В детском возрасте ушиб головного мозга встречается значительно реже. Он сопровождается стойкими очаговыми симптомами с нарушением движений, чувствительности, зрительными, координаторными расстройствами на фоне выраженной общемозговой симптоматики. Нередко очаговые симптомы отчетливо обозначаются лишь на 2-3 сутки на фоне постепенного уменьшения общемозговых симптомов.

В случае если ушиб головного мозга сопровождается субарахноидальным кровоизлиянием, то в клинической картине отчетливо проявляется менингеальный синдром. Учитывая зависимость отместа скопления излившейся крови возникают либо психомоторные нарушения (возбуждение, бред, галлюцинации, двигательная расторможенность), либо гипоталамические нарушения (жажда, гипертермия, олигурия), либо гипертензионный синдром. При подозрении на субарахноидальное кровоизлияние показано проведение люмбальной пункции. Ликвор при этом геморрагического характера, либо цвета мясных помоев.

Сдавление головного мозга возникает при формировании внутричерепных гематом, вдавленных переломов черепа. Развитие гематомы ведет к постепенному ухудшению состояния больного и нарастанию признаков очагового поражения головного мозга. В развитии гематом выделяют три периода:

острый с травматическим воздействием на череп и мозг;

латентный – ʼʼсветлыйʼʼ промежуток после травмы. Он наиболее характерен для эпидуральных гематом и зависит от фона, на котором происходит формирование гематомы: сотрясение головного мозга или ушиб мозга.

И собственно период компрессии или сформировавшейся гематомы.

Наиболее характерным для гематомы является расширение зрачка на стороне поражения и гемипарез на стороне противоположной (синдром Кнаппа).

Среди других симптомов поражения мозга при сдавлениях мозга можно назвать следующие:

· Нарушение сознания.

· Головная боль.

· Повторная рвота.

· Психомоторное возбуждение.

· Гемипарез.

· Очаговые эпилептические припадки.

· Брадикардия.

Среди других причин сдавления мозга можно назвать гидрому. Ее формирование происходит при формировании небольшой субдуральной гематомы, кровоизлияние в которую прекращается, но она постепенно пополняется жидкостью из ликвора. В результате она увеличивается в объёме, и симптоматика нарастает по псевдоопухолевому типу. От момента травмы при этом может пройти несколько недель. Нередко с формированием гематомы происходит и субарахноидальное кровоизлияние.

У детей клиническая картина внутричерепных гематом несколько отличается. Выраженность первой фазы должна быть минимальной. Длительность светлого промежутка зависит от интенсивности кровотечения. Первые признаки гематомы проявляются при ее объёме в 50-70 мл. Это объясняется эластичностью тканей мозга ребенка, их большей способностью к растяжению, широкими путями ликворной и венозной циркуляции. Ткань мозга обладает большой способностью к сдавливанию и сжатию.

Диагностика черепно-мозговых повреждений включает комплекс методов:

· Тщательное неврологическое исследование.

· Рентгенография костей черепа позволяет выявить переломы, вдавления костей.

· Исследование церебро-спинальной жидкости позволяет высказаться о наличии субарахноидального кровоизлияния. Ее проведение противопоказано при гематомах, т.к. может произойти вклинение вещества мозга в большое затылочное отверстие или в вырезку намета мозжечка.

· Электроэнцефалография позволяет выявить локальные или диффузные изменения биоэлектрической активности мозга, степень глубины их изменения.

· Эхо-энцефалометрия является методом исследования номер один при подозрении на гематому, опухоль или абсцесс мозга.

· КТ и МРТ являются наиболее информативными современными методами исследования, позволяющими изучить структуру мозга без вскрытия костей черепа.

· Исследование биохимических показателей имеет вспомогательное значение, т.к. любое травматическое воздействие на организм будет сопровождаться активацией симпато-адреналовой системы. Это проявится усилением выделения метаболитов адреналина и катехоламинов в остром периоде травмы. К концу острого периода активность симпато-адреналовой системы оказывается сниженной, к нормальному уровню она приходит нередко только через 12 или 18 месяцев после перенесенной черепно-мозговой травмы.

Среди отдаленных последствий ЧМТ можно назвать:

· Гидроцефалию.

· Травматическую энцефалопатию.

· Травматическую эпилепсию.

· Парезы.

· Параличи.

· Гипоталамические расстройства.

Возникающая вегетативная дистония является симптомом текущего травматического процесса, а не следствием перенесенной ЧМТ.

Лечение ЗЧМТ

При наличии вдавленного перелома или гематом больной подлежит немедленному нейрохирургическому лечению.

В остальных случаях лечение консервативное. Показан постельный режим. Проводится симптоматическая терапия: анальгетики, дегидратация, при рвоте – эглонил, церукал. При нарушения сна – снотворные. При психомоторном возбуждении – транквилизаторы, барбитураты, нейролептики. При выраженной внутричерепной гипертензии назначаются диуретики (лазикс, маннитол, глицериновая смесь). При субарахноидальных кровоизлияниях показаны повторные люмбальные пункции.

При тяжелых травмах мозга показаны реанимационные мероприятия, контроль деятельности тазовых органов и предупреждение осложнений.

В период восстановления показаны лечебная физкультура, физиолечение, массаж, общеукрепляющие препараты, занятия с логопедом, психологом.

Открытые черепно-мозговые травмы подразделяются на проникающие и непроникающие исходя из повреждения твердой мозговой оболочки. Травмы с повреждением твердой мозговой оболочки протекают значительно тяжелее, т.к. имеются возможности для проникновения инфекции в полость черепа и развития менингита͵ энцефалита и абсцесса. Безусловным признаком открытой проникающей черепно-мозговой травмы является истечение ликвора из носа и уха.

Причиной возникновения отрытых проникающих травм головного мозга являются автомобильные аварии и огнестрельные ранения. Последние особенно опасны тем, что формируется слепой раневой канал с высокой степенью инфицированности. Это еще больше утяжеляет состояние больных.

В клинике открытых черепно-мозговых травм бывают следующие проявления:

· Выраженные общемозговые явления с головной болью, рвотой, головокружением.

· Оболочечные симптомы.

· Очаговые признаки поражения вещества мозга.

· ʼʼСимптом очковʼʼ развивается при переломе костей основания черепа.

· Кровотечения из ран.

· Ликворея.

· При ранении стенок желудочков мозга возникает гнойный эпендиматит с крайне тяжелым течением.

Диагностика осуществляется аналогично тому, как при ЗЧМТ. В крови наблюдаются воспалительные изменения. Ликворное давление повышено. На глазном дне характерные застойные явления.

Лечение открытых черепно-мозговых травм осуществляется хирургически. Удаляются размозженные ткани мозга, обломки костей, сгустки крови. В последующем выполняется пластика костного дефекта черепа. Медикаментозное лечение предусматривает назначение антибиотиков, противовоспалительных средств, мочегонных препаратов. Назначаются противосудорожные препараты, ЛФК, массаж, физиолечение.

Травмы нервной системы - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Травмы нервной системы" 2017, 2018.

На травму ЦНС приходится почти половина всех смертей от травмы при анализе смертности в популяции или после поступления в травмоцентр. Кроме того, каждый год более 90000 американцев становятся инвалидами после ЧМТ и от 8000 до 10000 после травмы шейного отдела спинного мозга. Как и при геморрагическом шоке, травма ЦНС состоит из первичного повреждения, при котором ткань повреждается механическим воздействием, и вторичного повреждения, при котором ведущую роль играет реакция организма на повреждение. Смягчение вторичного повреждения зависит от своевременной диагностики и ранней целенаправленной терапии. Хотя не существует иных путей минимизации первичного повреждения ЦНС, кроме стратегии профилактики, вторичное повреждение сопровождается большим количеством смертей и инвалидностей, чем первичная травма. Первичное ведение таких пациентов может достоверно влиять на исход. Внимание к подходу ABCDE имеет первостепенное значение в первичной реанимации, и анестезиолог при травме должен быть теснейшим образом вовлечен в этот процесс. Интенсивное лечение пациентов с ЧМТ описывается в другом разделе данной книги. В данной части описывается короткая дискуссия раннего ведения данных пациентов.

Травму вызывают поперечные силы, которые приводят к первичному повреждению тел нейронов и аксонов и сосудистой сети. Патофизиология вторичного повреждения включает в себя метаболическую недостаточность, оксидативный стресс и каскад биохимических и молекулярных явлений, приводящих к одновременной отсроченной гибели клеток через некроз и апоптоз. Вторичное повреждение нередко усугубляется тканевой гипоксией/ ишемией и воспалительным ответом, и на результаты исхода ЧМТ влияет множество взаимодействующих факторов. Индивидуальные лекарства, такие как поглотители свободных радикалов, противовоспалительные агенты и блокаторы ионных каналов, были эффективны у животных, но не повлияли или имели неутешительные результаты в испытаниях на человеке.

У пациентов с легкой ЧМТ, достигающих стабильного показателя по ШКГ в течение 24 ч. после повреждения, вероятность ухудшения в дальнейшем низка, хотя у них есть опасность развития ряда «посттравматических» явлений, включая:

головную боль;

потерю памяти;

эмоциональную лабильность;

расстройства сна.

ЧМТ средней степени тяжести может сопровождаться формированием внутричерепного объема, требующего хирургического удаления, следовательно, у таких пациентов будет показана ранняя КТ. При лечении пациентов с ЧМТ средней степени тяжести могут потребоваться ранняя интубация, механическая вентиляция и тщательное обследование в силу агрессивного и возбужденного поведения и потенциально катастрофических последствий респираторной депрессии или легочной аспирации, возникающих во время диагностического поиска. Экстубация трахеи может быть предпринята, если пациент гемодинамически стабилен и отвечает на вопросы. Лечение вторичного повреждения достигается ранней коррекцией и последующей профилактикой гипоксии, немедленной инфузией и коррекцией сопутствующих повреждений. Время проведения операций за пределами черепа при наличии показаний у подобных пациентов весьма дискутабельно, так как раннее хирургическое вмешательство ассоциируется с увеличением эпизодов гипоксии и гипотензии. Несмотря на это, ряд исследований демонстрировали снижение неврологических последствий после ранних операций, другие же показали увеличение частоты легочных и септических осложнений при задержке ортопедических операций и операций на мягких тканях. Последние обзоры касательно времени оперативного вмешательства не приводят достаточных доказательств повышения риска ранних операций, хотя окончательные проспективные исследования еще не опубликованы.

Неврологический мониторинг пациента с ЧМТ средней степени тяжести состоит из серии манипуляций по оценке сознания и моторной и сенсорной функций. Ухудшение показателей по ШКГ является показанием для немедленной компьютерной томографии с целью выяснения показаний для краниотомии или инвазивного мониторинга внутричерепного давления. Если частый неврологический мониторинг невозможен в силу длительности общей анестезии и потребности в агрессивной аналгезии или профилактике делирия, будет показан инвазивный мониторинг ВЧД. Хотя летальность при ЧМТ средней степени тяжести низкая, большинство пациентов будут длительно болеть.

Тяжелая ЧМТ устанавливается на основании уровня ШКГ в 8 баллов и менее на момент поступления и ассоциируется с достоверным увеличением риска летальности. Раннее и быстрое восстановление системного гомеостаза и терапия, нацеленная на перфузию головного мозга, могут обеспечивать оптимальные исходы в этой сложной популяции. Руководства по всем аспектам ведения пациентов с тяжелой ЧМТ в третьей редакции опубликованы Американской ассоциацией нейрохирургов.

Одиночный эпизод гипоксемии, встречающийся у пациента с тяжелой ЧМТ, ассоциируется с удвоением летальности. Данные по догоспитальной интубации противоречивы. В прошлом было выяснено, что догоспитальная интубация, с целью восстановления проходимости дыхательных путей и адекватной доставки кислорода к мозгу, оптимальна для больных. Однако нет проспективных данных, оценивающих влияние догоспитальной интубации на взрослых пациентов с травмой. Два ретроспективных исследования показали худшие неврологические исходы. Экспертная комиссия, изучившая данный вопрос, заключила, что существующие литературные данные, касающиеся парамедицинских интубаций, являются неубедительными, явные различия в исходах могут быть объяснены:

использованием различных методологий и различием сравниваемых групп;

использование только одной шкалы ком Глазго для идентификации пациентов с ЧМТ, требующих интубации, ограничено, потребуются дополнительные исследования для уточнения скринирующих критериев;

оптимальная техника интубации, равно как и последующая гипервентиляция, может рассматриваться как причина повышения летальности;

требуются начальный и дальнейший тренинг, равно как и опыт интубации, для улучшения процедуры интубации;

успех программы интубации парамедиками зависит от различных характеристик неотложной медицинской службы и системы оказания помощи при травме.

Пациент должен быть транспортирован как можно быстрее в учреждение, способное оказывать помощь при тяжелой ЧМТ или в ближайшее учреждение, способное интубировать пациента и проводить интенсивную терапию. Обязательным условием является адекватность системной оксигенации.

Пациент с изолированными повреждениями головы может вестись с использованием традиционных вентиляторных стратегий, однако пациенты с травмой груди, аспирацией или интенсивной инфузионной терапией после шока имеют высокий риск развития острого повреждения легких. Классические принципы по применению нулевого или низкого уровня положительного давления в конце выдоха с целью предотвращения повышенного ВЧД неэффективны из-за неадекватной коррекции гипоксемии. При адекватной жидкостной реанимации РЕЕР не увеличивает ВЧД или сниженное церебральное перфузионное давление 150. На самом деле РЕЕР может снижать ВЧД в результате улучшения церебральной оксигенации. Гипервентиляция, бывшая в течение длительного времени основой для ведения пациентов с ЧМТ, более не рекомендуется. Современные руководства подразумевают диапазон РаСО 2 между 30 и 35 мм рт. ст., с гипервентиляцией до 30 мм рт. ст. только для эпизодов с повышением ВЧД, которые не могут корригироваться седативными, осмотическими препаратами или барбитуровой комой. Гипервентиляция в течение первых 24 ч вызывает особую озабоченность в силу критического снижения перфузии. Однако эти рекомендации должны выполняться с учетом контекста и должны быть модифицированы в условиях постоянно меняющихся клинических обстоятельств, таких как нарастание объема очага поражения головного мозга и признаков неизбежного вклинения.