Сущность мейоза — образование клеток с гаплоидным набором хромосом .

Мейоз состоит из двух последовательных делений.

Между ними не происходит репликации ДНК – поэтому и набор гаплоидный.

Благодаря этому процессу происходит:

- гаметогенез;

- с порообразование у растений;

- и зменчивость наследственной информации

Теперь давайте поподробнее рассмотрим этот процесс.

Мейоз представляет собой 2 деления , следующих друг за другом.

В результате чего образуются как правило четыре клетки (за исключением например, где после первого деления, вторая клетка дальше не делится, а редуцируется сразу).

Здесь еще один важный момент: в результате мейоза как правило три клетки из четырех редуцируются, остается одна, то есть происходит естественный отбор . Это тоже одна из задач мейоза.

Интерфаза первого деления :

клетка переходит из состояния 2n2c в 2n4c , так как произошла репликация ДНК.

Профаза:

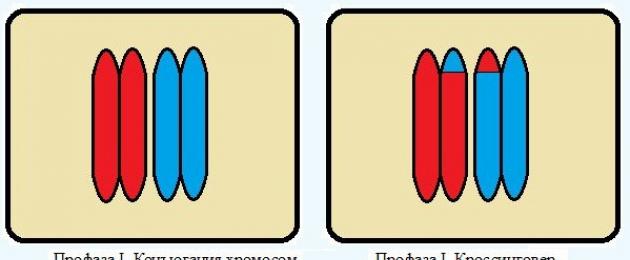

В первом делении происходит важный процесс – кроссинговер .

В профазе I мейоза , каждая из уже скрученных двухроматидных хромосом, унивалентов тесно сближается с гомологичной ей. Это называется (ну путать с конъюгацией инфузорий ), или синапсис . Пара сблизившихся гомологичных хромосом называется

Затем хроматида перекрещивается с гомологичной (несестренской) хроматидой на соседней хромосоме (с которой образован бивалент ). Места скрещивания хроматид называется . Хиазмы открыл в 1909 году бельгийский ученый Франс Альфонс Янсенс.

А потом кусочек хроматиды отрывается в месте хиазмы и перескакивает на другую (гомологичную т.е. несестренскую) хроматиду.

Произошла рекомбинация генов .

Результат: часть генов перекочевало с одной гомологичной хромосомы на другую.

До кроссинговера одна гомологичная хромосома обладала генами от материнского организма, а вторая от отцовского. А после обе гомологичные хромосомы обладают генами как материнского так и отцовского организма.

Значение кроссинговера таково: в результате этого процесса образуются новые комбинации генов, следовательно больше наследственная изменчивость, следовательно больше вероятность появления новых признаков, которые могут оказаться полезными.

Синапсис (конъюгация) при мейозе происходит всегда, а вот кроссинговер может и не произойти.

Из-за этих всех процессов: конъюгация, кроссинговер профаза I более продолжительна, чем профаза II.

Метафаза

Основное отличие первого деления мейоза от

в митозе по экватору выстраиваются двухроматидные хромосомы, а в первом делении мейоза биваленты гомологичных хромосом, к каждой из которых прикрепляются нити веретена деления .

Анафаза

из-за того, что по экватору выстроились биваленты , происходит расхождение гомологичных двухроматидных хромосом. В отличии от митоза , в котором расходятся хроматиды одной хромосомы.

Телофаза

Образовавшиеся клетки из состояния 2n4c становятся n2c , чем опять таки отличаются от клеток, образовавшихся в результате митоза : во-первых, они гаплоидны . Если в митозе по завершении деления образуются абсолютно идентичные клетки, то то в первом делении мейоза каждая клетка содержит только одну гомологичную хромосому.

Ошибки расхождения хромосом при первом деления могут повлечь за собой трисомию. То есть наличие в одной паре гомологичных хромосом еще одной хромосомы. Например у человека трисомия по 21 является причиной Синдрома Дауна.

Интерфаза между первым и вторым делением

— либо очень короткая, либо ее нет вовсе. Поэтому перед вторым делением не происходит репликация ДНК . Это очень важно, так как второе деление вообще нужно для того, чтобы клетки получились гаплоидные с однохроматидными хромосомами.

Второе деление

– происходит почти так же как митотическое деление. Только в деление вступают гаплоидные клетки с двухроматидными хромосомами (n2c), каждая из которых выстраивается по экватору, нити веретена деления прикрепляются к центромерам каждой хроматиды каждой хромосомы в метафазе II. В анафазе II хроматиды расходятся. И в телофазе II образуются гаплоидные клетки с однохроматидными хромосомами (nc ). Это необходимо, чтобы при слиянии с другой такой же клеткой (nc) образовалась «нормальная» 2n2c.

Мейоз состоит из двух последовательных клеточных делений, первое из которых длится почти столько же, сколько весь мейоз, и гораздо сложнее второго ( рис. 15-20А).

Второе деление мейоза состоит из тех же стадий, что и митоз, с тем отличием, что в каждой клетке находится не диплоидное, а гаплоидное число хромосом. Второе деление мейоза проходит гораздо быстрее первого и обычно занимает несколько часов. В целом же мейоз - значительно более длительный процесс по сравнению с митозом : у ржи он идет более двух суток, у дрозофилы - около недели, у человека - три с половиной недели. В результате мейоза из одной диплоидной клетки образуется четыре клетки с гаплоидным набором хромосом. При этом вследствие случайного распределения отцовских и материнских хромосом между клетками, а также в результате обмена гомологичных хромосом отдельными участками достигается огромное разнообразие гамет у каждого организма. При слиянии половых клеток также возможно образование большого количества комбинаций (об этом подробнее будет рассказано в разделе о наследственной информации). Таким образом, при половом способе размножения происходит перекомбинирование наследственной информации, в результате которого потомство в значительной мере отличается от своих родителей.

После окончания первого деления мейоза у двух дочерних клеток вновь образуются оболочки и начинается короткая интерфаза . В это время хромосомы несколько деспирализуются, однако вскоре они опять конденсируются и начинается профаза II . Поскольку в этот период синтеза ДНК не происходит, создается впечатление, что у некоторых организмов хромосомы переходят непосредственно от одного деления к другому. Профаза II у всех организмов короткая: ядерная оболочка разрушается, когда формируется новое веретено, после чего, быстро сменяя друг друга, следуют метафаза II , анафаза II и телофаза II . Так же как и при митозе , у сестринских хроматид образуются кинетохорные нити , отходящие от центромеры в противоположных направлениях. В метафазной пластинке две сестринские хроматиды удерживаются вместе до анафазы, когда они разделяются благодаря внезапному расхождению их кинетохоров.Таким образом, второе деление мейоза сходно с обычным митозом , единственное существенное различие состоит в том, что здесь имеется по одной копии каждой хромосомы, а не по две, как в

Митоз — основной способ деления эукариотических клеток, при котором сначала происходит удвоение, а затем равномерное распределение между дочерними клетками наследственного материала.

Митоз представляет собой непрерывный процесс, в котором выделяют четыре фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Перед митозом происходит подготовка клетки к делению, или интерфаза. Период подготовки клетки к митозу и собственно митоз вместе составляют митотический цикл . Ниже приводится краткая характеристика фаз цикла.

Интерфаза состоит из трех периодов: пресинтетического, или постмитотического, — G 1 , синтетического — S, постсинтетического, или премитотического, — G 2 .

Пресинтетический период (2n 2c , где n — число хромосом, с — число молекул ДНК) — рост клетки, активизация процессов биологического синтеза, подготовка к следующему периоду.

Синтетический период (2n 4c ) — репликация ДНК.

Постсинтетический период (2n 4c ) — подготовка клетки к митозу, синтез и накопление белков и энергии для предстоящего деления, увеличение количества органоидов, удвоение центриолей.

Профаза (2n 4c ) — демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом.

Метафаза (2n 4c ) — выстраивание максимально конденсированных двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом.

Анафаза (4n 4c ) — деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами).

Телофаза (2n 2c в каждой дочерней клетке) — деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы (цитотомия). Цитотомия в животных клетках происходит за счет борозды деления, в растительных клетках — за счет клеточной пластинки.

1 — профаза; 2 — метафаза; 3 — анафаза; 4 — телофаза.

Биологическое значение митоза. Образовавшиеся в результате этого способа деления дочерние клетки являются генетически идентичными материнской. Митоз обеспечивает постоянство хромосомного набора в ряду поколений клеток. Лежит в основе таких процессов, как рост, регенерация, бесполое размножение и др.

— это особый способ деления эукариотических клеток, в результате которого происходит переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз состоит из двух последовательных делений, которым предшествует однократная репликация ДНК.

Первое мейотическое деление (мейоз 1) называется редукционным, поскольку именно во время этого деления происходит уменьшение числа хромосом вдвое: из одной диплоидной клетки (2n 4c ) образуются две гаплоидные (1n 2c ).

Интерфаза 1 (в начале — 2n 2c , в конце — 2n 4c ) — синтез и накопление веществ и энергии, необходимых для осуществления обоих делений, увеличение размеров клетки и числа органоидов, удвоение центриолей, репликация ДНК, которая завершается в профазе 1.

Профаза 1 (2n 4c ) — демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом, конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. Конъюгация — процесс сближения и переплетения гомологичных хромосом. Пару конъюгирующих гомологичных хромосом называют бивалентом . Кроссинговер — процесс обмена гомологичными участками между гомологичными хромосомами.

Профаза 1 подразделяется на стадии: лептотена (завершение репликации ДНК), зиготена (конъюгация гомологичных хромосом, образование бивалентов), пахитена (кроссинговер, перекомбинация генов), диплотена (выявление хиазм, 1 блок овогенеза у человека), диакинез (терминализация хиазм).

1 — лептотена; 2 — зиготена; 3 — пахитена; 4 — диплотена; 5 — диакинез; 6 — метафаза 1; 7 — анафаза 1; 8 — телофаза 1;

9 — профаза 2; 10 — метафаза 2; 11 — анафаза 2; 12 — телофаза 2.

Метафаза 1 (2n 4c ) — выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости клетки, прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом.

Анафаза 1 (2n 4c ) — случайное независимое расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки (из каждой пары гомологичных хромосом одна хромосома отходит к одному полюсу, другая — к другому), перекомбинация хромосом.

Телофаза 1 (1n 2c в каждой клетке) — образование ядерных мембран вокруг групп двухроматидных хромосом, деление цитоплазмы. У многих растений клетка из анафазы 1 сразу же переходит в профазу 2.

Второе мейотическое деление (мейоз 2) называется эквационным .

Интерфаза 2 , или интеркинез (1n 2c ), представляет собой короткий перерыв между первым и вторым мейотическими делениями, во время которого не происходит репликация ДНК. Характерна для животных клеток.

Профаза 2 (1n 2c ) — демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.

Метафаза 2 (1n 2c ) — выстраивание двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом; 2 блок овогенеза у человека.

Анафаза 2 (2n 2с ) — деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами), перекомбинация хромосом.

Телофаза 2 (1n 1c в каждой клетке) — деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы (цитотомия) с образованием в итоге четырех гаплоидных клеток.

Биологическое значение мейоза. Мейоз является центральным событием гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. Являясь основой комбинативной изменчивости, мейоз обеспечивает генетическое разнообразие гамет.

Амитоз

Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования хромосом, вне митотического цикла. Описан для стареющих, патологически измененных и обреченных на гибель клеток. После амитоза клетка не способна вернуться в нормальный митотический цикл.

Клеточный цикл

Клеточный цикл — жизнь клетки от момента ее появления до деления или смерти. Обязательным компонентом клеточного цикла является митотический цикл, который включает в себя период подготовки к делению и собственно митоз. Кроме этого, в жизненном цикле имеются периоды покоя, во время которых клетка выполняет свойственные ей функции и избирает дальнейшую судьбу: гибель или возврат в митотический цикл.

Перейти к лекции №12 «Фотосинтез. Хемосинтез»

Перейти к лекции №14 «Размножение организмов»

Профаза 2 (1n2c ). Короче профазы 1, хроматин конденсирован, нет конъюгации и кроссинговера, происходят процессы, обычные для профазы – распад ядерных мембран на фрагменты, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.

Метафаза 2

(1n2c

). Двухроматидные хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости клетки, формируется метафазная пластинка.

Создаются предпосылки для третьей рекомбинации генетического материала – многие хроматиды мозаичные и от их расположения на экваторе зависит, к какому полюсу они в дальнейшем отойдут. К центромерам хроматид прикрепляются нити веретена деления.

Анафаза 2 (2n2с). Происходит деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами),происходит третья рекомбинация генетического материала.

Телофаза 2 (1n1c в каждой клетке). Хромосомы деконденсируются, образуются ядерные оболочки, разрушаются нити веретена деления, появляются ядрышки, происходит деление цитоплазмы (цитотомия) с образованием в итоге четырех гаплоидных клеток.

5. Отличие мейоза I от мейоза II

1.Первому делению предшествует ннтерфаза с редупликацией хромомом, при втором делении редпликации генетического материала нет, то есть отсутствует синтетическая стадия.

2.Профаза первого деления длительная.

3.В первом делении происходит конъюгация хромосом и

кроссинговер.

4.В первом делении к полюсам расходятся гомологичные хромосомы (биваленты, состоящие из пары хроматид), а во втором – хроматиды.

Мейоз: 1 - лептотена; 2 - зиготена; 3 - пахитена; 4 - диплотена; 5 - диакинез; 6 - метафаза 1; 7 - анафаза 1; 8 - телофаза 1; 9 - профаза 2; 10 - метафаза 2; 11 - анафаза 2; 12 - телофаза 2.

6. Отличия мейоза от митоза

1. В митозе одно деление, а в мейозе – два (из-за этого получается 4 клетки).

2. В профазе первого деления мейоза происходит конъюгация (тесное сближение гомологичных хромосом) и кроссинговер (обмен участками гомологичных хромосом), это приводит к перекомбинации (рекомбинации) наследственной информации.

3. В анафазе первого деления мейоза происходит независимое расхождение гомологичных хромосом (к полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы). Это приводит к рекомбинации и редукции.

4. В интерфазе между двумя делениями мейоза удвоения хромосом не происходит, поскольку они и так двойные.

5. После митоза получается две клетки, а после мейоза – четыре.

6. После митоза получаются соматические клетки (клетки тела), а после мейоза – половые клетки (гаметы – сперматозоиды и яйцеклетки; у растений после мейоза получаются споры).

7. После митоза получаются одинаковые клетки (копии), а после мейоза – разные (происходит рекомбинация наследственной информации).

8. После митоза количество хромосом в дочерних клетках остается таким же, как было в материнской, а после мейоза уменьшается в 2 раза (происходит редукция числа хромосом; если бы её не было, то после каждого оплодотворения число хромосом возрастало бы в два раза; чередование редукции и оплодотворения обеспечивает постоянство числа хромосом).

7. Биологическое значение мейоза

Мейоз является центральным событием гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. С его помощью поддерживается постоянство хромосомного набора – после слияния гамет не происходит его удвоения. Благодаря мейозу образуются генетически различные клетки, т.к. в процессе мейоза трижды происходит перекомбинация генетического материала: за счет кроссинговера (профаза 1), за счет случайного, независимого расхождения гомологичных хромосом (анафаза 1) и за счет случайного расхождения хроматид (анафаза 2).

8. Способы размножения организмов

9. Отличие полового размножения от бесполого

10. Основные формы бесполого размножения: деление на два (митоз), множественное деление (шизогония), почкование, фрагментация, спорообразование, вегетативное размножение, полиэмбриония).

Бесполое размножение – процесс возникновения дочерних особей из одно или группы соматических клеток материнского организма. Этот способ размножения более древний. В его основе лежит митотическое деление клеток. Значение бесполого размножения заключается в быстром увеличении числа особей, почти не различающихся между собой. Различают следующие формы бесполого размножения:

1.Деление надвое – приводит к возникновению из одного родительского организма двух дочерних. Является преобладающей формой деления у прокариот и простейших. Различные одноклеточные животные делятся по-разному. Так, жгутиковые делятся продольно, а инфузории – поперечно. Такое деление встречается и у многоклеточных животных – кишечнополостных (продольное деление у медуз) и червей (поперечное деление у кольчатых червей).

3.Почкование – на теле материнского организма возникает скопление клеток, которое растет и постепенно приобретает сходство с материнской особью. Затем дочерняя особь отделяется и начинает вести самостоятельное существование. Такое размножение распространено среди низших многоклеточных (губки, кишечнополостные, мшанки, некоторые черви и оболочники). Иногда дочерние особи не отделяются полностью от родительской, что приводит к образованию колоний.

4.Фрагментация – происходит распад тела многоклеточного организма на части, которые в дальнейшем превращаются в самостоятельные особи (плоские черви, иглокожие).

5.Спорами – дочерний организм развивается из специализированной клетки-споры.

Различают две основные формы бесполого размножения растений: вегетативное размножение и спорообразование. Вегетативное размножение одноклеточных растений осуществляется простым делением одной клетки на две. У грибов формы его более разнообразны – спорообразование (плесневые грибы, шляпочные) и почкование (дрожжи). У покрытосеменных растений вегетативное размножение происходит за счет вегетативных (неполовых) органов – корня, стебля, листа.

У некоторых видов животных наблюдается полиэмбриония – бесполое размножение зародыша, образовавшегося путем полового размножения. Например, у броненосцев на стадии бластулы происходит разделение клеточного материала первоначально одного зародыша между 4–8 зародышами, из которых в последствии развиваются полноценные особи. В результате полиэмбрионии у человека рождаются однояйцовые близнецы.

11. Основные формы полового размножения у одноклеточных организмов (конъюгация, копуляция) и у многоклеточных организмов (без оплодотворения (партеногенез) и с оплодотворением).

Половое размножение – наблюдается в жизненных циклах всех основных групп организмов. Распространенность полового размножения объясняется тем, что оно обеспечивает значительное генетическое разнообразие и, следовательно, фенотипическую изменчивость потомства.

В основе полового размножения лежит половой процесс, суть которого сводится к объединению в наследственном материале для развития потомка генетической информации от двух разных источников – родителей.

Одной из форм полового процесса является конъюгация. При этом происходит временное соединение двух особей с целью обмена (рекомбинации) наследственным материалом, например, у инфузорий. В результате появляются особи генетически отличные от родительских организмов, которые в дальнейшем осуществляют бесполое размножение. Число инфузорий после конъюгации не изменяется, поэтому говорить в прямом смысле о размножении в этом случае нельзя.

У простейших половой процесс может осуществляться и в форме копуляции – слияния двух особей в одну, объединение и рекомбинация наследственного материала. Далее такая особь размножается делением.

Для участия в половом размножении в родительских организмах вы-рабатываются гаметы – клетки, специализированные к обеспечению генеративной функции. Слияние материнской и отцовской гамет приводит к возникновению зиготы – клетки, представляющей собой дочернюю особь на первой, наиболее ранней стадии индивидуального развития.

У некоторых организмов зигота образуется в результате объединения гамет, которые не отличаются по строению – явление изогамии. У большинства же видов половые клетки по структурным и функциональным признакам делятся на материнские (яйцеклетки) и отцовские (сперматозоиды).

Иногда развитие дочернего организма происходит из неоплодотворенной яйцеклетки. Это явление называют девственным развитием или партеногенезом. Источником наследственного материала для развития потомка в этом случае обычно служит ДНК яйцеклетки – явление гиногенеза. Реже наблюдается андрогенез – развитие потомка из клетки с цитоплазмой ооцита и ядром сперматозоида. Ядро женской гаметы в случае андрогенеза погибает.

12. Биологическое значение полового размножения

На определенном этапе эволюции у многоклеточных организмов половой процесс как способ обмена генетической информацией между особями в пределах вида оказался связанным с размножением. При половом размножении возникающие новые особи обычно отличаются от родительских и друг от друга комбинацией аллелей генов. Новые сочетания хромосом и генов проявляются у потомков новым сочетанием признаков. В результате возникает большое разнообразие особей в пределах одного вида. Таким образом, биологическое значение полового размножения заключается не только в самовоспроизведении, но и в обеспечении исторического развития видов, то есть жизни как таковой. Это позволяет считать половое размножение биологически более прогрессивным, чем бесполое.

13. Сперматогенез

Процесс образования мужских половых клеток – сперматогенез. В результате образуются сперматозоиды.

В сперматогенезе различают 4 периода: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование (рис. 3).

В период размножения исходные недифференцированные половые клетки сперматогонии , или гонии делятся путем обычного митоза. Проделав несколько таких делений, они вступают в период роста. На этой стадии их называют сперматоцитами I порядка (или цитами I ). Они усиленно ассимилируют питательные вещества, укрупняются, претерпевают глубокую физико-химическую перестройку, в результате которой подготавливаются к третьему периоду – созреванию, или мейозу .

В мейозе сперматоциты I проходят два процесса клеточного деления. В первом делении (редукционном) происходит уменьшение числа хромосом (редукция). В результате из одного цита I возникает две равновеликие клетки – сперматоциты II порядка, или циты II. Затем наступает второе деление созревания. Оно протекает как обычный соматический митоз, но при гаплоидном числе хромосом. Такое деление называется эквационным («эквацио» – равенство), так как образуются две тождественные, т.е. полностью равноценные клетки, которые называются сперматидами.

В четвертом периоде – формирования – округлая сперматида приобретает форму зрелой мужской половой клетки: у нее вырастает жгутик, уплотняется ядро, образуется оболочка. В результате всего процесса сперматогенеза из каждой исходной недифференцированной сперматогонии получается 4 зрелых половых клетки, содержащих по гаплоидному набору хромосом.

На рис. 4 представлена схема процессов сперматогенеза и спермиогенеза у человека. Сперматогенез происходит в извитых семенных канальцах семенников.Развитие сперматозоидов начинается в период пренатального развития при закладке генеративных тканей, затем возобновляется в период наступления половозрелости и продолжается до старости.

Мужские половые клетки не развиваются одиночно, они растут в клонах и объединены между собой цитоплазматическими мостиками. Цитоплазматические мостики имеются между сперматогониями, сперматоцитами и сперматидами. В конце фазы формирования сперматозоиды освобождаются от цитоплазматических мостиков. У человека максимум дневной продуктивности сперматозоидов 108, продолжительность существования сперматозоида во влагалище до 2,5 ч, а в шейке матки до 48 ч.

14. Овогенез. Понятие о менструальном цикле

Процесс развития женских половых клеток называется овогенезом (оогенезом).

В овогенезе различают 3 периода: размножение, рост и созревание.

Недифференцированные женские половые клетки – овогонии – размножаются так же, как и сперматогонии, путем обычного митоза.

После деления они становятся овоцитами I порядка и переходят в период роста. Рост овоцитов длится очень долго – недели, месяцы и даже годы.

Затем овоцит I порядка вступает в период созревания, или мейоз. Здесь тоже совершаются редукционное и эквационное деления. Процессы деления в ядре протекают так же, как при мейозе сперматоцитов, но судьба цитоплазмы совершенно иная. При редукционном делении одно ядро увлекает с собой бульшую часть цитоплазмы , а на долю другого остается лишь незначительная ее часть. Поэтому образуется только одна полноценная клетка – овоцит II порядка, и вторая крошечная – направительное, или редукционное, тельце, которое может делиться на два редукционных тельца.

При втором, эквационном делении несимметричное распределение цитоплазмы повторяется и опять образуется одна крупная клетка – овотида и третье полярное тельце. Овотида по составу ядра и функционально является вполне зрелой половой клеткой.

Период формирования, в отличие от сперматогенеза, в овогенезе отсутствует.

Таким образом, в овогенезе из одной овогонии возникает только одна зрелая яйцеклетка. Полярные тельца остаются недоразвитыми и вскоре погибают и фагоцитируются другими клетками. Зрелые женские гаметы называют яйцеклетками или яйцами, а отложенные в воду – икрой.

Развитие женских половых клеток происходит в яичниках. Период размно-жения наступает у оогоний еще у зародыша и прекращается к моменту рождения девочки.

Период роста при оогенезе более продолжительный, т.к. кроме подготовки к мейозу осуществляется накопление запаса питательных веществ, которые будут необходимы в дальнейшем для первых дроблений зиготы. В фазе малого роста происходит образование большого количества разных типов РНК.

В период большого роста фолликулярные клетки яичника образуют несколько слоев вокруг ооцита I порядка, что способствует переносу питательных веществ, синтезированных в других местах, в цитоплазму ооцита.

У человека период роста ооцитов может составлять 12–50 лет. После завершения периода роста ооцит I порядка вступает в период созревания.

В результате при оогенезе получается 4 клетки, из которых только одна станет в дальнейшем яйцеклеткой, а остальные 3 (полярные тельца) редуцируются. Биологическая значимость этого этапа оогенеза – сохранить все накопленные вещества цитоплазмы около одного гаплоидного ядра для обеспечения нормального питания и развития оплодотворенной яйцеклетки.

При оогенезе у женщин на стадии второй метафазы образуется блок, который снимается во время оплодотворения, и фаза созревания заканчивается только после проникновения сперматозоида в яйцеклетку.

Процесс оогенеза у женщин – это циклический процесс, повторяющийся примерно через каждые 28 дней (начиная с периода роста и заканчивая период только после оплодотворения). Этот цикл называется менструальным.

Отличительные особенности сперматогенеза и овогенеза у человека представлены в таблице 3.

Мейоз (греч. meiosis – уменьшение, убывание) или редукционное деление. В результате мейоза происходит уменьшение числа хромосом, т.е. из диплоидного набора хромосом (2п) образуется гаплоидный (n).

Мейоз

состоит из 2-х последовательных делений:

I деление называется редукционное или уменьшительное.

II деление называется эквационное или уравнительное, т.е. идет по типу митоза (значит число хромосом в материнской и дочерних клетках остается прежним).

Биологический смысл мейоза заключается в том, что из одной материнской клетки с диплоидным набором хромосом образуется четыре гаплоидные клетки, таким образом количество хромосом уменьшается в два раза, а количество ДНК в четыре раза. В результате такого деления образуются половые клетки (гаметы) у животных и споры у растений.

Фазы называются также как и в митозе, а перед началом мейоза клетка также проходит интерфазу.

Профаза I – самая продолжительная фаза и ее условно делят на 5 стадий:

1) Лептонема (лептотена)

– или стадия тонких нитей. Идет спирализация хромосом, хромосома состоит из 2-х хроматид, на еще тонких нитях хроматид видны утолщения или сгустки хроматина, которые называются – хромомерами.

2) Зигонема (зиготена,

греч. сливающиеся нити) - стадия парных нитей. На этой стадии попарно сближаются гомологичные хромосомы (одинаковые по форме величине), они притягиваются и прикладываются друг к другу по всей длине, т.е. коньюгируют в области хромомеров. Это похоже на замок «молния». Пару гомологичных хромосом называют биваленты. Число бивалентов равно гаплоидному набору хромосом.

3) Пахинема (пахитена

, греч. толстая) – стадия толстых нитей. Идет дальнейшая спирализация хромосом. Затем каждая гомологичная хромосома расщепляется в продольном направлении и становится хорошо видно, что каждая хромосома состоит из двух хроматид такие структуры называют тетрадами, т.е. 4 хроматиды. В это время идет кроссинговер, т.е. обмен гомологичными участками хроматид.

4) Диплонема (диплотена)

– стадия двойных нитей. Гомологичные хромосомы начинают отталкиваться, отходят друг от друга, но сохраняют взаимосвязь при помощи мостиков – хиазм, это места где произойдет кроссинговер. В каждом соединении хроматид (т.е. хиазме), осуществляется обмен участками хроматид. Хромосомы спирализуются и укорачиваются.

5) Диакинез

– стадия обособленных двойных нитей. На этой стадии хромосомы полностью уплотнены и интенсивно окрашиваются. Ядерная оболочка и ядрышки разрушаются. Центриоли перемещаются к полюсам клетки и образуют нити веретена деления. Хромосомный набор профазы I составляет - 2n4c.

Таким образом, в профазу I происходит:

1. конъюгация гомологичных хромосом;

2. образование бивалентов или тетрад;

3. кроссинговер.

В зависимости от конъюгирования хроматид могут быть различные виды кроссинговера: 1 – правильный или неправильный; 2 – равный или неравный; 3 – цитологический или эффективный; 4 – единичный или множественный.

Метафаза I – спирализация хромосом достигает максимума. Биваленты выстраиваются вдоль экватора клетки, образуя метафазную пластинку. К центромерам гомологичных хромосом крепятся нити веретена деления. Биваленты оказываются соединенными с разными полюсами клетки.

Хромосомный набор метафазы I составляет - 2n4c.

Анафаза I – центромеры хромосом не делятся, фаза начинается с деления хиазм. К полюсам клетки расходятся целые хромосомы, а не хроматиды. В дочерние клетки попадает только по одной из пары гомологичных хромосом, т.е. идет их случайное перераспределение. На каждом полюсе, оказывается, по набору хромосом - 1п2с, а в целом хромосомный набор анафазы I составляет - 2n4c.

Телофаза I – по полюсам клетки находится целые хромосомы, состоящие из 2-х хроматид, но количество их стало в 2 раза меньше. У животных и некоторых растений хроматиды деспирализуются. Вокруг них на каждом полюсе формируется ядерная мембрана.

Затем идет цитокинез

. Хромосомный набор образовавшихся после первого деления клеток составляет - n2c.

Между I и II делениями нет S-периода и не идет репликация ДНК, т.к. хромосомы уже удвоены и состоят из сестринских хроматид, поэтому интерфазу II называют интеркинезом – т.е. происходит перемещение между двумя делениями.

Профаза II – очень короткая и идет без особых изменений, если в телофазу I не образуется ядерная оболочка, то сразу образуются нити веретена деления.

Метафаза II – хромосомы выстраиваются вдоль экватора. Нити веретена деления крепятся к центромерам хромосом.

Хромосомный набор метафазы II составляет - n2c.

Анафаза II – центромеры делятся и нити веретена деления разводят хроматиды к разным полюсам. Сестринские хроматиды называются дочерними хромосомами(или материнские хроматиды это и будут дочерние хромосомы).

Хромосомный набор анафазы II составляет - 2n2c.

Телофаза II – хромосомы деспирализуются, растягиваются и после этого плохо различимы. Образуются ядерные оболочки, ядрышки. Телофаза II завершается цитокинезом.

Хромосомный набор после телофазы II составляет – nc.

Схема мейотического деления