Пролапс митрального клапана — одна из врожденных особенностей строения сердца. Чтобы легче было понять, в чем именно состоит эта особенность, рассмотрим кратко некоторые нюансы анатомии и физиологии сердца.

Итак, сердце – это мышечный орган, функцией которого является перекачивание крови по организму. Сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков. Между предсердиями и желудочками располагаются клапаны сердца, трикуспидальный (трехстворчатый) справа и митральный (двухстворчатый) слева. Клапаны состоят из соединительной ткани и похожи на своеобразные дверцы, которые закрывают отверстия между предсердиями и желудочками для того, чтобы кровь двигалась в правильном направлении – в норме кровь движется из предсердий в желудочки, обратного заброса в предсердия быть не должно. В момент изгнания крови из предсердия в желудочек (систола предсердий) клапан открыт, но как только вся кровь поступила в желудочек, створки клапана закрываются, и дальше кровь изгоняется из желудочков в легочную артерию и аорту (систола желудочков).

Слева направо: 1. Общая диастола сердца — предсердия и желудочки расслаблены; 2. Систола предсердий — предсердия сокращены, желудочки расслаблены; 3. Систола желудочков — предсердия расслаблены, желудочки сокращены.

Если створки митрального клапана не полностью смыкаются в период изгнания крови из желудочка в аорту, то говорят о его пролапсе (провисании) в полость левого предсердия в момент систолы (сокращения левого желудочка).

Пролапс митрального клапана – это нарушение его соединительнотканной структуры, приводящее к неполному закрытию створок, вследствие чего может наблюдаться заброс крови обратно в предсердие (регургитация). Различают врожденный (первичный) и развившийся на фоне эндокардитов, миокардитов, травм грудной клетки с разрывом хорд, пороков сердца, инфаркта миокарда (вторичный) пролапс. Первичный пролапс встречается примерно у 20 — 40 % здоровых людей и в большинстве случаев не оказывает значимого влияния на функции сердечно – сосудистой системы.

В современной медицине первичный пролапс митрального клапана принято считать скорее врожденной особенностью строения сердца, нежели серьезной патологией, при условии, что он не сочетается с грубыми пороками развития и не вызывает значимых нарушений гемодинамики (функций сердечно – сосудистой системы).

Причины пролапса митрального клапана

Ниже речь пойдет о первичном пролапсе митрального клапана, который относится к малым аномалиям развития сердца. Из — за чего может возникать данная аномалия? Основной причиной развития заболевания является генетически обусловленные нарушения синтеза коллагена 111 типа. Это белок, который принимает участие в образовании соединительной ткани во всех органах, в том числе и в сердце. При нарушениях его образования соединительнотканный «скелет» клапана теряет свою прочность, клапан становится рыхлым, более мягким, поэтому не может оказывать достаточного сопротивления давлению крови в полости левого желудочка, что и приводит к провисанию его створок в левое предсердие.

Также необходимо учитывать и вредные факторы, сказывающиеся на развитии плода и соединительной ткани во время беременности – курение, алкоголь, наркотические и токсические вещества, профессиональные вредности, плохое питание, стрессы.

Симптомы и признаки пролапса митрального клапана

Как правило, диагноз устанавливается в процессе планового обследования новорожденных детей, в том числе методом эхокардиографии (УЗИ сердца).

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

Пролапс митрального клапана классифицируется по степени регургитации (обратного заброса крови), определяемой с помощью узи сердца с допплером. Выделяют следующие степени:

— 1 степень

– обратная струя крови в левом предсердии остается на уровне створок клапана;

— 2 степень

– струя крови возвращается до половины предсердия;

— 3 степень

– обратный заброс крови заполняет все предсердие.

Если у пациента врожденный пролапс, то как правило регургитация незначительная (1 степень), или ее нет совсем. Если же пролапс клапана является вторичным, то может развиваться гемодинамически значимая регургитация, т. к. возврат крови в предсердие оказывает негативное влияние на функции сердца и легких.

При пролапсе без регургитации клинические симптомы отсутствуют. Как и другие малые аномалии развития сердца (дополнительная хорда, открытое овальное окно), заподозрить данное заболевание можно только на основании планового осмотра ребенка и проведения ЭХО — КГ, которое в течение последних лет является обязательным методом обследования всех детей в возрасте 1 месяц.

Если заболевание сопровождается регургитацией, то при психоэмоциональном или физическом напряжении могут появляться жалобы на разлитые боли в области сердца, ощущения перебоев в работе сердца, чувство «замирания» сердца, одышку, чувство нехватки воздуха. Так как деятельность сердца и вегетативной нервной системы (часть нервной системы, отвечающая за функции внутренних органов) неразрывно связана, пациента могут беспокоить головокружения, обморочные состояния, тошнота, «ком в горле», утомляемость, немотивированная слабость, повышенная потливость, тахикардия (учащенное сердцебиение), незначительное повышение температуры.

е это симптомы вегетативных кризов, особенно ярко проявляющихся у ребенка с пролапсом в подростковый период, когда наблюдается быстрый рост и гормональные изменения в организме.

В редких случаях, когда наблюдается регургитация 3 степени, к вышеописанным жалобам присоединяются проявления, характерные для гемодинамических нарушений в работе сердца и легких — боли в области сердца и одышка при обычной бытовой активности, ходьбе, подъеме по лестнице, обусловленные застоем крови в этих органах. Также редко могут присоединяться аритмии сердца – синусовая тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, предсердная и желудочковая экстрасистолия, синдром укороченного PQ. Необходимо помнить о том, что иногда регургитация может прогрессировать, то есть увеличиваться степень пролапса.

Диагностика пролапса митрального клапана

На основании чего устанавливается диагноз? Пролапс митрального клапана можно заподозрить еще в процессе клинического осмотра ребенка. У маленьких детей пролапсу могут сопутствовать пупочные и паховые грыжи, дисплазия тазобедренных суставов (врожденный подвывих и вывих бедра). При осмотре детей и подростков обращает внимание внешний вид пациента — высокий рост, длинные пальцы, длинные конечности, патологическая подвижность суставов, искривление позвоночника, деформация грудной клетки.

При аускультации (прослушивании) выслушиваются либо изолированные систолические шумы и щелчки (обусловленные натяжением сухожильных хорд при пролабировании клапана в момент его закрытия), либо их сочетание.

Основной метод диагностики — эхокардиография (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием (позволяет отобразить эхо — сигнал от движущихся структур крови). Непосредственно УЗИ позволяет оценить наличие пролапса клапана и степень его провисания, а допплер выявляет наличие и степень регургитации.

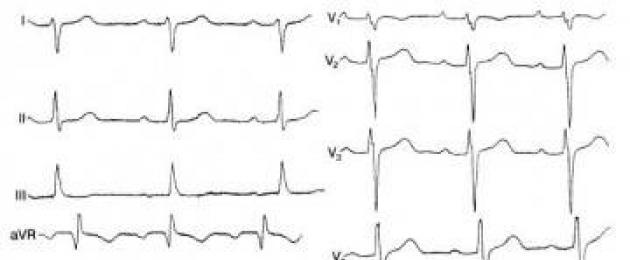

Кроме этого, обязательно назначается ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ для определения нарушений ритма и проводимости (аритмий сердца).

Также показано проведение рентгенографии органов грудной полости для определения того, расширена ли тень сердца в поперечнике и есть ли застой крови в сосудах легких, что может свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

При необходимости назначаются пробы с нагрузкой (тредмил тест — ходьба на беговой дорожке, велоэргометрия).

Лечение пролапса митрального клапана

В том случае, если пролапс митрального клапана не сопровождается наличием клинической симптоматики, пациенту не назначается медикаментозная терапия. В госпитализации в стационар также нет необходимости. Показано выполнение ряда общеукрепляющих мероприятий и наблюдение у врача кардиолога с проведением ежегодной ЭХО — КГ.

К общеукрепляющим мероприятиям относятся: хорошее питание, рациональный режим труда и отдыха с достаточным сном, прогулки на свежем воздухе, общее закаливание организма, умеренные занятия спортом (разрешенные врачом).

При проявлениях вегето — сосудистой дистонии (вегетативные кризы) назначаются массаж позвоночника, лечебная физкультура, электрофорез с препаратами магния на воротниковую зону. Показаны растительные седативные препараты (пустырник, валериана, шалфей, боярышник, багульник), а также препараты, улучшающие питание сердечной мышцы (магнерот, карнитин, рибоксин, панангин) и витамины.

При выраженных ощущениях перебоев в сердце, и тем более при подтвержденных по ЭКГ нарушениях ритма назначаются адреноблокаторы (карведилол, бисопролол, атенолол, анаприлин и др.)

В редких случаях (при развитии сердечной недостаточности, аритмий, прогрессирующей недостаточности митрального клапана) может быть произведена хирургическая коррекция пролапса. К хирургическим методам лечения относятся восстановительные операции на клапане (подшивание его провисающей створки, укорочение растянутой хорды) или протезирование клапана с заменой его на искусственный. Хирургическое лечение изолированного врожденного пролапса применяется крайне редко в силу благоприятного течения данной патологии.

Осложнения пролапса митрального клапана

Возможны ли осложнения? Несмотря на то, что в большинстве случаев встречается пролапс митрального клапана с незначительной регургитацией, который не требует специальной терапии, все-таки существует риск развития осложнений. Осложнения встречаются довольно редко (всего в 2- 4 %) и к ним относятся следующие жизнеугрожающие состояния, требующие лечения в специализированном стационаре:

— острая митральная недостаточность — состояние, возникающие как правило, в результате отрыва сухожильных хорд при травмах грудной клетки. Характеризуется образованием «болтающегося» клапана, то есть клапан не удерживается хордами, и створки его находятся в свободном движении, не выполняя свои функции. Клинически появляется картина отека легких – выраженная одышка в покое, особенно в положении лежа; вынужденное положение сидя (ортопноэ), клокочущее дыхание; застойные хрипы в легких.

— бактериальный эндокардит – заболевание, при котором на внутренней стенке сердца оседают микроорганизмы, прорвавшиеся в кровь из очага инфекции в организме человека. Чаще всего эндокардит с поражением клапанов сердца развивается после ангины у детей, а наличие изначально измененных клапанов может служить дополнительным фактором в развитии этого заболевания. Через две – три недели после перенесенной инфекции у пациента развивается повторная лихорадка, ознобы, может быть сыпь, увеличение селезенки, цианоз (голубая окраска кожи). Это тяжелое заболевание, которое приводит к развитию пороков сердца, грубой деформации клапанов сердца с нарушением функций сердечно – сосудистой системы. Профилактикой бактериального эндокардита является своевременная санация острых и хронических очагов инфекции (кариозные зубы, заболевания ЛОР – органов — аденоиды, хроническое воспаление миндалин), а также профилактический прием антибиотиков при таких процедурах, как экстракция зуба, удаление миндалин.

— внезапная сердечная смерть – грозное осложнение, характеризующееся, по-видимому, возникновением идиопатической (внезапной, беспричинной) фибрилляции желудочков, которая относится к фатальным нарушениям ритма.

Прогноз при пролапсе митрального клапана

Прогноз для жизни благоприятный. Осложнения развиваются редко, а качество жизни пациента не страдает. Тем не менее, пациенту противопоказаны занятия некоторыми вида спорта (прыжки, каратэ), а также профессии, вызывающие перегрузку сердечно-сосудистой системы (водолазы, летчики).

Относительно службы в армии можно сказать, что согласно приказам, годность к военной службе решается индивидуально для каждого пациента на военно — врачебной комиссии. Так, если у юноши пролапс митрального клапана без регургитации или с регургитацией 1 степени, то пациент годен к службе. Если имеется регургитация 2 степени, то пациент годен условно (в мирное время его не призовут). При наличии регургитации 3 степени, нарушениях ритма или сердечной недостаточности функционального класса 11 и выше служба в армии противопоказана. Таким образом, чаще всего пациент с пролапсом митрального клапана с благоприятным течением и при отсутствии осложнений, может служить в армии.

Врач терапевт Сазыкина О.Ю.

www.medicalj.ru

Диагноз «пролапс митрального клапана»

Диагноз «пролапс митрального клапана» обнаруживают, как правило, случайно - при проведении ЭхоКГ по другим показаниям. Чаще всего это молодые пациенты с астеническим телосложением (низкой массой тела, ростом выше среднего).

Степени пролапса митрального клапана

Выделяют три степени пролапса митрального клапана по данным ЭхоКГ. Пролапс I степени: прогиб створки на 3-5 мм; пролапс II степени: прогиб створки на 6-9 мм; пролапс III степени: прогиб створки более чем на 9 мм.

Пролапс митрального клапана с регургитацией и без нее

У пациентов без митральной регургитации обычно симптомы отсутствуют, прогноз благоприятный. При наличии умеренной и тяжёлой митральной регургитации изменения гемодинамики не отличаются от митральной регургитации другой этиологии (например, при недостаточности митрального клапана). В этом случае может возрастать риск сердечно-сосудистых осложнений и смертности.

Врачи рекомендуют проведение профилактики инфекционного эндокардита (поражения измененных створок клапана бактериями) - назначение антибиотиков при проведении процедур и вмешательств, связанных с возможным попаданием бактерий в организм (например, лечение зубов, тяжело протекающие вирусные и другие инфекции, травмы, операции и т.д.

Симптомы ПМК

Пациентов с пролапсом митрального клапана (ПМК) могут беспокоить такие симптомы, как нарушение сердечного ритма. Субъективные ощущения при аритмиях - учащенное сердцебиение, «перебои», толчки, «замирание». Такие симптомы, как тахикардия и экстрасистолия часто связаны с какой-нибудь ситуацией (волнение, физическая нагрузка, употребление чая, кофе).

Симптомы пролапса с регургитацией

При наличии выраженного прогиба створок и недостаточности клапана, проявляющейся митральной регургитацией, пациенты могут предъявлять жалобы на такие симптомы, как чувство сердцебиения, повышенную утомляемость, тревожность, боли в грудной клетке различного характера. У многих имеет место предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, хроническому тонзиллиту и частым ангинам. Большинство симптомов имеет неспецифический характер и укладывается в клинику синдрома вегетативных расстройств (ранее известному как нейроциркуляторная дистония, вегетативно-сосудистая дистония).

Женщины предъявляют жалобы чаще, чем мужчины, склонны к крайним проявлениям симптомов (вегетативные кризы, которые возникают спонтанно или ситуационно, повторяются не менее трех раз в течение трех недель, не связаны со значительным физическим напряжением или угрожающей жизни ситуацией, как правило, сопровождаются яркой эмоциональной и вегетативной аранжировкой и прекращаются самостоятельно либо при приеме «сердечных» препаратов (валокордин, корвалол, валидол).

www.sibmedport.ru

Особенности болезни

Движение крови в системе кровообращения происходит в одну сторону. Регулирование процесса делается при помощи системы клапанов. Слаженная их работа обеспечивает полноценную гемодинамику.

Нарушение работы клапана выражается в том, что проявляется функциональный недостаток, в результате которого часть крови во время толчка желудочка возвращается в предсердие. Причины и глубина проблемы определяют, в какой степени она существенна для конкретного человека.

Пролапс обозначает прогибание створок (одной или обоих) в сторону предсердия в тот момент, когда они должны быть плотно закрыты – во время посыла крови из желудочка в аорту. У детей патология чаще врождённого характера.

Признаки болезни и методы помощи для детского и взрослого возраста не имеют значительных отличий. Дети, страдающие пролапсом митрального клапана, склонны к таким проявлениям:

- нервным срывам,

- имеют нестабильную психику,

- могут быть агрессивны.

Более подробно об особенностях такого недуга как пролапс митрального клапана, расскажет специалист в следующем видео:

Степени

Принята разносторонняя классификация патологии. Наиболее выражает суть проблемы - деление случаев пролапса на категории сложности. Это классификация по глубине прогиба створок клапана в предсердие и по количеству крови, которая возвращается в него.

Если рассматривать пролапс только по степени прогиба створок, то эта градация не даёт полного представления о проблеме, потому что главная характеристика патологии – какой объем крови имеет возврат в предсердие.

Начнем мы с рассказа о пролапсе митрального клапана 1-1 степени без регургитации и с ней.

Пролапс митрального клапана (схема)

1-я

Обозначает, что отклонения створок в сторону предсердия происходит не глубже пяти миллиметров. Если рассматривать первую степень проблемы с точки зрения, какой возврат артериальной крови при этом происходит, то поток касается створок клапана.

2-я

Вторая степень определяется при прогибе створок в пределах от шести до девяти миллиметров. Относительно обратного движения вторая степень по этому признаку обозначает, что поток достигает середины предсердия.

3-я

Провисание створок на десять миллиметров и более говорит о третьей степени проблемы. Если рассматривать классификацию, опираясь на эффект возврата потока крови, то третья ступень говорит о том, что поток доходит выше середины предсердия и может достигать его начала.

О том, каковы причины пролапса митрального клапана, мы расскажем вам далее.

Причины возникновения

Нарушение в работе левой половины сердца через пролапс клапана имеет две основные причины.

- Приобретённая патология как осложнение в результате некоторых заболеваний. Такой случай называют вторичный пролапс.Нарушение могут инициировать:

- воспаления сердца,

- ревматизм,

- ишемия сердца,

- инфаркт миокарда,

- красная волчанка,

- травма в области грудной клетки,

- другие болезни.

- Врождённая патология, такой случай называют первичный пролапс. Если проблема слабо выражена, имеет первую или вторую степень, то её относят ближе к норме, чем к патологии. Наука ещё ищет факторы, которые приводят к этой проблеме.Замечено, что болезнь:

- передаётся по наследству,

- сопутствует другим генетическим заболеваниям,

- проявляется в связи с врождённой патологией соединительной ткани аппарата клапана:

- хорды могут неправильно крепиться, быть неадекватной длины;

- возможно наличие дополнительных хорд,

- сосочковые мышцы бывают видоизменённые.

Про то, какие симптомы имеет пролапс митрального клапана 1-й, 2-й, 3-й степени, мы расскажем далее.

Симптомы

Нарушения в работе клапана между левым желудочком и предсердием часто не проявляют себя через ухудшение самочувствия. Симптомы начинают быть заметными при третьей стадии пролапса. Если учитывать глубину проблемы, выраженную степенью возврата (регургитации), то по этому признаку симптомы начинают проявляться в случае второй степени.

Они выражаются такими нарушениями:

- пониженный тонус,

- замедленное сердцебиение сменяется учащённым биением,

- в груди ощущается дискомфорт и боль; характер её ноющий и кратковременный;

- одышка, которая усиливается от нагрузки;

- во время полного вдоха ощущение препятствия этому действию и нехватки воздуха,

- частые головные боли, после прогулки происходит облегчение;

- обмороки,

- возможны панические атаки,

- вегетативные кризисы,

- склонность к простудным заболеваниям,

- появление повышенной температуры.

У пациентов, страдающих, кроме того, сколиозом и плоскостопием, признаки болезни могут быть более выраженными.

Для специалиста есть комплекс внешних признаков, по которым он может заподозрить первичный пролапс:

- худое вытянутое лицо,

- удлинённые конечности,

- астеническое сложение,

- высокий рост,

- плохое зрение,

- эластичная тонкая кожа,

- возможно косоглазие,

- гипермобильность суставов.

Диагностика

Врач по жалобам пациента и при осмотре, особенно прослушивании больного, может предположить пролапс митрального клапана и назначить обследование.

- Эхокардиография – основной способ получить достаточную информацию, чтобы диагностировать нарушения в работе клапана и определить степень проблемы.

- Электрокардиография – этой процедуры для выяснения есть ли пролапс, и в какой степени патология, недостаточно. Вспомогательная информация, которая может дополнить исследование – это сведения о нарушениях сердечной проводимости и ритма.

- Фонокардиография даёт информацию о нюансах изменения тонов, которые специалист при прослушивании может не уловить.

О том, как лечить пролапс митрального клапана, читайте далее.

Следующее видео в доступной форме расскажет о том, как происходит работа сердца при пролапсе митрального клапана:

Лечение

В начальных стадиях лечение не проводится. Если есть проявления нарушения здоровья, подключают медикаментозное, терапевтическое лечение.

Корректируют состояние и народными способами. К оперативному вмешательству прибегают, если пролапс создает проблемы, которые не поддаются урегулированию перечисленными методами.

Терапевтическое

Пациент получает рекомендации, как организовать свою жизнь, чтобы не ухудшать состояние при пролапсе:

Пациент получает рекомендации, как организовать свою жизнь, чтобы не ухудшать состояние при пролапсе:

- нагружать организм умеренно,

- делать частый отдых,

- поддерживать здоровье регулярными периодическими посещениями санаториев по направлению специалиста,

- показано по совету врача применять грязелечение, массаж;

- используют методы психотерапии, пациента учат психологии здоровья, как соблюдать покой в любой ситуации, владеть собой;

- применяют физиопроцедуры,

- во избежание инфекционного эндокардита проводится антибактериальная профилактика.

Об особенностях лечения пролапса митрального клапана 1, 2 и 3 степени расскажет следующий раздел.

Медикаментозное

Есть большой арсенал препаратов, которые назначают специалисты для коррекции состояний, вызванных пролапсом митрального клапана.

- Средства, необходимые для поддержания работы сердца:

- рибоксин,

- панангин,

- магнерот.

- При проявлении расстройства нервной системы, назначают седативные препараты.

- Если есть склонность к тромбозам, применяются антикоагулянты.

- При нарушениях сердечных ритмов могут быть назначены бета-блокаторы.

Операция

Если нарушение работы клапана достигло третьей степени и становится опасным для жизни пациента, то рекомендуется провести оперативное вмешательство с целью реконструкции клапана или заменой его на протез.

Если до операции пролапса митрального клапана не дошло, можно попробовать (но с осторожностью!) народные средства лечения недуга.

Народные

В этом разделе медицины можно воспользоваться рекомендацией употреблять травные чаи из отдельных растений и их сборов, которые:

- выравнивают настроение,

- успокаивают нервы,

- снимают тревожность.

Показано применять травы и плоды:

- зверобой,

- боярышник,

- шалфей,

- пустырник,

- валериану

- и другие травы по совету специалиста.

Профилактика заболевания

При патологии необходимо соблюдать правила, чтобы избежать обострения болезни:

- чтобы не вызвать нарушения сердечного ритма необходимо ограничить либо исключить употребление:

- кофе,

- алкоголя,

- табакокурения;

- вовремя лечить зубы, следить, чтобы в организме не было инфекционного процесса.

О том, берут ли в армию с пролапсом митрального клапана, и можно ли заниматься спортом при таком недуге, читайте далее.

Берут ли в армию с таким пороком и можно ли заниматься спортом?

При проблеме, связанной с нарушениями в работе митрального клапана рекомендуют посильные занятия спортом.

При проблеме, связанной с нарушениями в работе митрального клапана рекомендуют посильные занятия спортом.

Показаны:

- плавание,

- ходьба.

Нельзя для занятий выбирать виды спорта, связанные с большой нагрузкой и резкими движениями.

Молодому человеку с диагнозом пролапс клапана комиссия может дать заключение для мобилизации. Нарушение в работе клапана с регургитацией выше второй степени есть основанием быть признанным непригодным для службы. Дополняющими факторами к этому будет аритмия и нарушение проводимости.

О том, чем опасен пролапс митрального клапана 1-й, 2-й, 3-й степени при беременности, узнаете далее.

Пролапс митрального клапана при беременности

Если у женщины, вынашивающей ребёнка, нарушения в работе митрального клапана первой или второй степени, то беременная могла не знать этого. В большинстве случаев пролапс не отягощает течение беременности и возможности самостоятельных родов.

Женщине необходимо быть под постоянным медицинским наблюдением, потому что в некоторых случаях пролапс может быть причиной гипоксии плода. Это способно повлиять на его развитие. Иногда в таких случаях родоразрешение делают путём кесарева сечения.

Осложнения

При первичном пролапсе осложнения бывают крайне редко, по статистике у примерно четырёх процентов заболевших. Заболевание, когда возврат крови происходит в значительной степени, то если не соблюдать рекомендации специалистов, возможны последствия.

- тромбоэмболия,

- бактериальный эндокардит,

- аритмии, опасные для жизни;

- митральная недостаточность,

- инфаркт мозга,

- инсульт,

- внезапная смерть.

Прогноз

- При первичном пролапсе первой и второй степени в большинстве случаев прогноз благоприятный. В случае приобретенного нарушения в работе клапана, если пациент наблюдается у специалистов, соблюдает все правила, то может вести полноценную жизнь с некоторыми ограничениями.

- В редких случаях бывает внезапная смерть.

Еще больше полезной информации о пролапсе митрального клапана содержит видеосюжет известной телеведущей:

gidmed.com

Общее описание

Как уже отмечено, зачастую пролапс митрального клапана становится случайно выявляемой патологией, причем в большинстве случаев какой-либо угрозы жизни пациентов она за собой не несет. Тем ни менее, характерные особенности у нее имеются, и их мы постараемся изложить в этой статье.

Итак, для начала остановимся на том, что собой представляет клапан сердца. Как вы, вероятно, знаете, наиболее подходящей аналогией для выполняемых сердцем функций является насос – именно сходство с ним отмечается в работе сердца, и именно такая работа сердца обеспечивает циркуляцию крови по организму должным образом. Возможности для этого определяет поддержание в камерах сердца соответствующего давления. Таких камер в нем четыре, это два предсердия и два желудочка. В качестве интересующих нас клапанов выступают особого типа заслонки, сосредоточенные между камерами. За счет этих заслонок происходит регуляция указанного давления, а также обеспечивается поддержка в движении кровотока в требуемом направлении.

Всего таких клапанов четыре, и у каждого из них свои особенности и принцип действия:

- Митральный клапан. Данный клапан расположен между левым желудочком и левым предсердием, в нем имеется две створки (передняя и задняя). Пролапс передней створки митрального клапана (то есть его выпячивание) диагностируется значительно чаще, чем, соответственно, пролапс задней створки. Каждая из створок клапана располагает тонкими нитями, к ним прикрепленными – это хорды, их крепление, в свою очередь, производится к папиллярным и сосочковым мышцам. Обеспечение нормальной функциональности митрального клапана рассматривается при сообща производимой работе указанных створок, нитей и мышц. Сокращение сердца приводит к значительному повышению в нем давления, оно же, в свою очередь, обеспечивает раскрытие створок, удерживаемых папиллярными мышцами и хордами.

- Трехстворчатый клапан (трикуспидальный). Данный клапан находится между правым желудочком и правым предсердием, располагает тремя створками.

- Клапан легочной артерии. Данный клапан сосредоточен между правым желудочком и легочной артерией, его функции сводятся в частности к недопущению возвращения в правый желудочек крови.

- Аортальный клапан. Данный клапан расположен между аортой и левым желудочком, обеспечивает недопущение возвращения в левый желудочек крови.

Нормальная работа клапанов сердца происходит следующим образом. В левом желудочке имеется два отверстия. Одно из них относится к левому предсердию (где, как мы уже отметили, находится митральный клапан), другое – к аорте (здесь, как также мы отметили, находится аортальный клапан). Таким образом, движение крови происходит так: сначала – от предсердия через открывающийся митральный клапан к желудочку, после – от желудочка уже через открывающийся аортальный клапан по направлению к аорте. Последующее закрытие митрального клапана в этом процессе обеспечивает недопущение возвращения крови при сокращении левого желудочка опять к предсердию, за счет чего движение, таким образом, обеспечивается только по направлению к аорте. При закрытии же аортального клапана, производимом в момент расслабления желудочка, обеспечивается соответствующее препятствие недопущению обратного возвращения крови к сердцу.

Аналогичный принцип актуален при функционировании клапана легочной артерии и трехстворчатого клапана. На основании рассмотрения этой картины можно понять, что нормальный процесс функционирования клапанов обеспечивает должную схему продвижения крови по сердечным отделам, а также определяет возможность нормальной ее циркуляции по всему организму.

Что касается интересующей нас патологии, собственно пролапса, то она, как уже было выделено изначально, представляет собой выпячивание. Образуется оно в момент его закрытия, в результате чего створки смыкаются не настолько плотно, насколько это необходимо, а это означает, что определенное количество крови имеет возможность вернуться в обратном направлении, то есть в желудочки из рассмотренных крупных сосудов или в предсердие из желудочка.

Соответственно, пролапс митрального клапана в момент, при котором сокращается левый желудочек, приводит к тому, что поступление крови происходит не только к аорте, но и к левому предсердию, куда она обратно возвращается, у такого возврата крови есть свое определение – регургитация. В зависимости от объема вернувшейся обратно к предсердию крови определяется соответствующая степень такого возврата, то есть степень регургитации. Как правило, патология, нас интересующая, собственно пролапс митрального клапана, сопровождается незначительной степенью этого возврата, что, в свою очередь, практически исключает возможность развития серьезных нарушений в работе сердца и определяется состоянием в пределах нормы. Между тем, не исключается вариант, при котором обратный поток крови достаточно велик в объемах, что определяет необходимость в его коррекции, что может предусматривать даже возможное хирургическое вмешательство с этой целью.

Что касается частоты развития такой патологии, как пролапс митрального клапана (ПМК), то здесь имеются следующие данные. Так, увеличение частоты отмечается с возрастом. Преимущественно выявление ПМК происходит в возрасте пациентов от 7 до 15 лет. Пролапс митрального клапана у детей в пределах до 10 лет отмечается практически с одинаковой частотой в плане пола, в то время как у детей после 10 лет ПМК чаще диагностируется у девочек – в данном случае определено соотношение 2:1.

Пролапс митрального клапана у новорожденных отмечается исключительно редко. Высокие значения частоты возникновения ПМК с той или иной патологией кардиального типа у детей при актуальном для них наследственном заболевании, касающемся соединительной ткани – в этом случае обнаружение ее происходит примерно у 10-23% пациентов.

Что касается взрослой популяции, то здесь частота возникновения ПМК определена в среднем в 5-10%. Преимущественным образом этой патологии подвержены женщины (до 75%), пик заболеваемости – возраст от 35 до 40 лет.

Пролапс митрального клапана может проявляться в первичной форме или в форме вторичной. Первичный пролапс митрального клапана является основным вариантом проявления патологии, его мы рассмотрим в основной части нашей статьи. Что касается второй формы, а это вторичный пролапс митрального клапана, то в этом случае рассматривается патология, возникшая при актуальности для пациента другого заболевания, ставшего, таким образом, основой для его появления. Так, вторичный пролапс развивается на фоне кардиомиопатии, ИБС, дисфункции сосочковых мышц, инфаркта миокарда или кальцификации митрального кольца, а также при системной красной волчанке и застойной форме сердечной недостаточности.

Первичная форма пролапса не только не рассматривается в качестве грубой патологии, актуальной для сердца, но и зачастую вовсе не рассматривается в качестве патологии. Тем ни менее, микосматозные изменения, провоцируемые пролапсом митрального клапана, сопровождающиеся в некоторых случаях весьма выраженными формами кардиальных нарушений, не могут оставить ПМК без соответствующего внимания, как по части лечебных аспектов, так и по части аспектов прогностических.

Пролапс митрального клапана: причины

Преимущественно ПМК является врожденным и неопасным (первичным), что мы уже выяснили, а также результатом актуальности иных патологий у пациента. В основном причины ПМК связаны с тем, что нарушение строения, при котором эта патология актуальна, является врожденным, а также с тем, что ослаблению подлежит соединительная ткань, составляющая основу клапанов сердца.

Первое нарушение является преимущественно наследственным по характеру возникновения, существуя у ребенка уже на момент его рождения. Что касается слабости соединительной ткани, то она преимущественным образом также имеет аналогичный (врожденный) характер возникновения. Особенность ПМК в данном случае заключается в том, что ввиду слабости соединительной ткани происходит более легкое растяжение створок клапанов, хорды при этом подлежат удлинению. В результате такой картины процессов закрытие клапана при оказании кровью соответствующего давления сопровождается выпячиванием створок и неплотным их смыканием.

В подавляющем большинстве случаев возникновения врожденного ПМК его течение носит вполне благоприятный характер, не сопровождается особой симптоматикой и не требует серьезного лечения. Соответственно в этом варианте пролапс целесообразнее определять в качестве синдрома или особенности, свойственной организму, а не патологии или заболевания

Что касается вторичного пролапса, то развивается он нечасто и в качестве «подспорья» для его развития служат те или иные заболевания, это позволяет определить его и как приобретенный пролапс. Заболевания, актуальные в таком случае, нарушают структуру хорд, створок или сосочковых мышц, остановимся на них в несколько более развернутом варианте:

- ИБС, инфаркт миокарда. Развитие ПМК при инфаркте миокарда или ишемической болезни происходит у пожилых людей, причиной тому являются актуальные нарушения кровоснабжения, касающиеся в частности сосочковых мышц, или же это происходит по причине разрыва хорд, за счет которых обеспечивается регулирование работы клапана. Выявление пролапса в данном случае происходит, как правило, на основании появления у больных выраженных болевых ощущений в области расположения сердца, что также сочетается со слабостью и с появлением одышки.

- Ревматизм. Появление пролапса на основании ревмокардита (ревматического поражения сердца) актуально для детей, в частности развивается он из-за воспалительного процесса, поражающего соединительную ткань, ткань эта, в свою очередь, является основой хорды и створок клапана. Преимущественно до момента обнаружения у ребенка ПМК у него появляется скарлатина или ангина, затем (примерно через две недели) проявляет себя приступ ревматизма (при котором появляются патологические состояния в форме скованности суставов, боли в них, воспаления и пр.).

- Травмы грудной клетки. ПМК на фоне подобного воздействия объясняется тем, что оно сопровождается разрывом хорд. Это, в свою очередь, определяет неблагоприятное течения для рассматриваемой нами патологии, что в частности актуально при игнорировании лечения как необходимости.

Первичный пролапс митрального клапана: симптомы

Данный вариант пролапса у пациентов возникает с рождения. Его особенность заключается в том, что нередко он может сочетаться с таким известным многим читателям расстройством, как вегето-сосудистая дистония (или сокр. ВСД). Все те симптомы коллапса митрального клапана, которые может испытывать пациент, объясняются именно ее проявлениями, однако преимущественно их относят именно к пролапсу.

Прежде всего, у пациентов возникают боли в области сердца и в грудной клетке . Боль в грудине при ПМК является функциональной, соответственно это указывает на то, что она не является признаком каких-либо нарушений в работе сердца, а потому и обуславливается она именно нарушением работы центральной нервной системы. Нередко боль в области сердца возникает на фоне эмоционального перенапряжения или перенесения стресса, в некоторых случаях возможно проявление боли в состоянии покоя.

Характер проявления болевых ощущений ноющий или покалывающий, длительность проявления – от нескольких секунд/минут до нескольких дней. При попытке определения фактора, спровоцировавшего боль важно учитывать, что боль при пролапсе митрального клапана в рассматриваемой области не сопровождается головокружением, одышкой и усилением болевых ощущений на фоне физических нагрузок. Также не возникают в этом случае предобморочные состояния. В противном случае, при актуальности перечисленных симптомов, не соответствующих ПМК, необходимо не откладывая обратиться к врачу – только он достоверно сможет определить природу патологического состояния, определив, является оно «ложной тревогой» или указывает на серьезные нарушения в работе сердца и на наличие серьезных заболеваний, с этой болью непосредственным образом связанных.

Следующие симптомы, актуальные для ВСД и, собственно, для пролапса митрального клапана, заключаются в «замирании» сердца , в «перебоях» в его работе и в учащении сердцебиения. Перечисленные ощущения аналогично перечисленным выше симптомам не являются проявлениями какой-либо патологии в работе сердца, а лишь указывают на повышенную активность центральной нервной системы. Отметим также, что в этом случае допускаются различные варианты нарушения ритма работы сердца, а также проводимости, в частности это может быть желудочковая и предсердная экстрасистолия, мерцательная аритмия, наджелудочковая пароксизмальная тахикардия и желудочковая тахикардия, атриовентрикулярная блокада и блокада внутрипредсердная ипр.

Тем ни менее, как и в прошлом случае, по данным состояниям также имеются свои отступления. В частности они касаются того, что учащенное сердцебиение при пролапсе митрального клапана и указанные проявления, отличающиеся от стабильной работы сердца, не являются проявлениями какого-либо угрожающего состояния в том случае, если появляются они внезапным образом и исчезают точно также, не сочетаясь при этом с состояниями головокружения или потери сознания.

Следует отметить, что обморок – исключительно редкий для пролапса митрального клапана симптом. Основная его причина заключается в таком случае с условиями, в которых находится человек или с эмоциями, им испытываемыми. Такой природы обмороки проходят достаточно быстро, достаточно изменить условия, провоцирующие их (привести человека в чувства, обеспечить ему доступ к свежему воздуху и т.д.).

Для ВСД также характерны и другие симптомы, а это повышение температуры (до субфебрильных цифр, т.е. в пределах 37-37,5 градусов), боли в животе, головная боль, одышка, ощущение неудовлетворенности от вдоха, повышенная утомляемость и общая слабость, также пациенты плохо переносят физические нагрузки. Аналогично подавляющему числу пациентов с актуальным для них диагнозом в виде ВСД, при ПМК у них также присутствует метеопатия, соответственно, определяющим их самочувствие фактором нередко становится погода (точнее – перемены в ней).

В качестве особых проявлений в картине пролапса митрального клапана рассматриваются психопатологические изменения, в которых отмечается сочетание личностных и аффективных форм расстройств. Чаще всего аффективные расстройства проявляются в форме депрессивных состояний, в которых отмечается преобладание ипохондрии (навязчивая форма тревожности в отношении собственного здоровья, на фоне которой может развиться серьезный стресс при невозможности нормального функционирования больного) и астенизации (повышенная утомляемость, утрата или ослабление способности в отношении необходимости умственного и физического напряжения). Что касается личностных нарушений, то они могут заключаться в проявлении истероидных или сенситивных черт, что в некоторых случаях приводит к развитию психопатий (патологии характера, проявляющиеся в форме неадекватного развития волевых и эмоциональных черт, на фоне которых усложняется процесс адаптации человека к условиям, его окружающим) либо к акцентуации личности (чрезмерно выраженная форма проявления определенных черт характера человека).

Помимо перечисленных особенностей у пациентов также могут проявляться некоторые изменения, связанные с кожным покровом, функциями внутренних органов и опорно-двигательной системы.

Нередко у пациентов с ПМК также отмечаются некоторые сходства по части телосложения. Так, характерными чертами в данном случае являются худые и длинные конечности, удлиненное лицо, высокий рост, выраженная повышенная форма активности суставов и пр.

Учитывая ту особенность, что соединительная ткань находится в сухожилиях, мышцах и коже, актуальный в ней дефект может стать причиной снижения остроты у больного зрения, привести к развитию косоглазия, а также спровоцировать иного типа изменения, которые также будут сочетаться с рассматриваемой нами патологией.

Вторичный пролапс митрального клапана: симптомы

Вторичный пролапс, как уже нами рассмотрено ранее, является приобретенным, возникает он на фоне перенесения определенных заболеваний пациентом, а также в результате травмы грудной клетки.

При выявлении ПМК после перенесения больным скарлатины, ангины или острого приступа ревматической лихорадки (с сопутствующими отеком, болевыми ощущениями и покраснением крупных суставов) рассматривается вероятность развития осложнения ревматического характера, что, соответственно, определяет ревмокардит. Этому сопутствуют симптомы в виде повышенной утомляемости, головокружение, учащение сердцебиения, одышка (появляется она после стандартного типа физических нагрузок). В этом случае лечение больных производится в условиях стационара. Учитывая то, что воспаление сердечных клапанов происходит на фоне воздействия стрептококка, лечение базируется на приеме антибиотиков пенициллиновой и иных групп. Помимо этого определяется соответствующая состоянию пациента схема лечения.

При развитии выраженной формы недостаточности клапана, при которой лекарственное лечение не помогает, выполняется операция по замене клапана (протезирование).

При наличии ПМК на фоне ИБС, что в частности актуально для пожилых людей, рассматривается нарушение в форме низкого уровня кровоснабжения в адрес сосочковых мышц, что происходит при воздействии заболевания, являющегося в этом случае основным. Симптоматика в данной ситуации заключается в появлении выраженных приступов болевых ощущений, сосредотачиваемых в области сердца (устранить их можно за счет приема нитроглицерина), также появляется одышка (ей предшествуют незначительные нагрузки) и ранее перечисленные формы нарушений в работе сердца («замирания», «перебои» и т.д.).

Если появлению пролапса предшествует перенесение пациентом травмы области грудной клетки, то это, как было ранее нами также выделено, может являться результатом разрыва сосочковых мышц или хорд. Здесь, опять же, актуальна симптоматика в виде «перебоев» в работе сердца различного типа, одышка и слабость. Не исключается возможность появления кашля, при котором у больного отмечается выделение пенистой мокроты розового оттенка, что в обязательном порядке требует незамедлительного оказания врачебной помощи больному, в противном случае результатом такого состояния может стать летальный исход.

Пролапс митрального клапана: осложнения

Нами изначально отмечено, что в целом пролапс митрального клапана характеризуется благоприятным своим течением, в котором серьезные осложнения встречаются крайне редко. Тем ни менее, исключать их не приходится, и в частности среди таковых отмечаются следующие варианты патологий: митральная недостаточность (острая или хроническая форма), тромбоэмболия, бактериальный эндокардит, аритмии (жизнеугрожающие), внезапная смерть.

Митральная недостаточность развивается на фоне отрыва от створок клапана сухожильных нитей, что определяет в таком случае синдром так называемого «болтающегося» клапана. У детей эта патология развивается крайне редко, в основном причиной ее возникновения является травма грудной клетки в сочетании с хордовой дегенерацией. Клиника проявлений сводится в этом случае к внезапному развитию отека легких. У пациентов развивается ортопноэ (что определяет одышку в таком ее варианте, при котором больному требуется принять сидячее положения в результате ее усиления при положении горизонтальном), в легких появляются застойного типа хрипы, дыхание становится клокочущим. Что касается хронического варианта проявления этой патологии, то она выступает в качестве зависимого от возраста феномена и развивается после преодоления пациентами возрастной отметки 40 лет. Митральная недостаточность в 60% случаев у взрослых развивается из-за пролапса, в основном задней створки. Характер проявлений весьма выражен, появляются жалобы на появление одышки при нагрузках, физическая работоспособность в целом подлежит снижению, актуальна также слабость и отставание по части физического развития. Использование УЗИ позволяет определить достоверно степень такого рода недостаточности, а в качестве метода ее устранения в основном ориентируются на оперативное вмешательство на сердце (протезирование митрального клапана).

Что касается аритмий по части осложнений ПМК, то в этом случае они могут иметь весьма выраженный характер проявления, сопутствующей симптоматикой выступают перебои в работе сердца, слабость, головокружение, иногда – кратковременные обмороки.

Крайне серьезной формой осложнения ПМК является инфекционный эндокардит , частота его развития у пациентов растет с возрастом. Наличие бактериемии обуславливает оседание возбудителя на подвергшихся изменениям створках, в результате чего впоследствии развивается классический вариант воспалительного процесса при образовании в нем бактериальных вегетаций. На фоне инфекционного эндокардита развивается тяжелая форма митральной недостаточности, помимо этого повышается риск развития тромбоэмболии в адрес сосудов мозга, нередко происходит вовлечение в процесс миокарда, чему сопутствует также развитие у больных левожелудочковой дисфункции. В числе основных симптомов, сопутствующей инфекционному эндокардиту, выделяется выраженная форма проявления слабости, повышение температуры, учащение сердцебиения, желтушность кожи, понижение давления. Нередко данное осложнение ПМК развивается на фоне предшествующего проведения тех или иных стоматологических манипуляций (пломбирование, протезирование, удаление зуба и пр.) или другого типа хирургического воздействия. Лечение в обязательном порядке производится в условиях стационара.

Что касается внезапной смерти, то частота ее возникновения при ПМК определяется воздействием многих факторов, в числе основных из них рассматриваются сопутствующая митральная недостаточность, желудочковая аритмия, электрическая нестабильность, актуальная для миокарда и т.д. В целом внезапная смерть определяет невысокий риск в том случае, если у пациентов отсутствует патология в виде митральной регургитации (в таком случае определяется соотношение по показателям в рамках рассмотрения результатов за год 2 к 10000), в то время как ее актуальность увеличивает такой риск в 50-100 раз.

Диагностирование

Выявление ПМК зачастую происходит случайно, причем в любом возрасте, чему, как уже выделялось ранее, сопутствует проведение процедуры УЗИ сердца. Данный метод является самым эффективным при диагностике пролапсе митрального клапана, потому как за счет его применения определяется возможность выделения конкретной степени пролапса в сочетании с объемом регургитации, сопутствующим патологии.

- Пролапс митрального клапана 1 степени определяет актуальность для пациента варианта его проявления в таком варианте, при котором выбухание створок имеет незначительный характер (в пределах до 5 миллиметров).

- Пролапс митрального клапана 2 степени определяет актуальность выбухания створок в пределах не более 9 миллиметров.

- Пролапс митрального клапана 3 степени указывает на выбухание створок от 10 миллиметров и более.

Следует отметить, что в указанном варианте разделения патологии на степени не учитывается степень регургитации, за счет чего сейчас эти степени не являются основанием к последующему определению прогноза для пациента и, соответственно, к назначению лечения. Таким образом, степени недостаточности митрального клапана определяются на основании регургитации, что и отображается в наибольшей мере при проведении УЗИ.

В качестве дополнительных мер диагностирования для определения особенностей работы сердца может быть назначена процедура ЭКГ, а также холтер-ЭКГ. За счет ЭКГ имеется возможность изучения изменений, актуальных для работы сердца на основании воздействия, оказываемого за счет пролапса митрального клапана, в то время как холтер-ЭКГ позволяет произвести регистрацию актуальных для работы сердца данных в рамках периода в 24 часа. Преимущественным образом врожденная форма пролапса не нарушает работы сердца, соответственно, необходимости в дополнительных мерах диагностирования особой необходимости нет ввиду практического отсутствия выявления в них тех или иных отклонений.

(часто задаваемые вопросы)

Объясните пожалуйста заключение ЭхоКГ: "Гемодинамически незначительный систолический прогиб передней створки МК и створок ТК

." На это исследование послали дочку для получения справки, что можно ходить в спортивную секцию.

Является ли это патологией

, каковы причины этого прогиба, что необходимо (или запрещено) делать, чтобы это явление не прогрессировало. Требуется ли обращение к кардиологу, какое-либо лечение, наблюдение у врача? Можно ли заниматься физкультурой?

Патологии нет, лечения не требуется. Небольшой прогиб (пролапс) створки митрального клапана (ПМК) встречается очень часто у практически здоровых людей, чаще всего не прогрессирует и к заболеванию сердца не приводит. "Гемодинамически не значимый" - означает не нарушающий работу сердца и не сказывающийся на здоровье.

Возникать может из-за особенностей свойств тканей (например, врожденной соединительнотканной дисплазии), из которых состоят структуры сердца, их строения и работы. Относится к малым аномалиям развития сердца, которые пороком сердца не являются.

Повлиять на его "поведение" вряд ли возможно, да и не нужно. Физкультурой и спортом заниматься можно, противопоказаний нет.

В остальном - полноценное питание; здоровый, физически активный образ жизни; закалка; отказ от вредных привычек - все, что необходимо, чтобы быть крепким и здоровым.

Я часто слышу от врачей, что у меня пролапс митрального клапана 1 степени

. Насколько серьезно такое отклонение и где можно получить грамотное объяснение по этому поводу или лечение?

Маленький пролапс митрального клапана встречается часто и ничем не грозит человеку. Повсеместное выявление его в последнее время связано с бумом эхокардиографии (УЗИ сердца)

: ее делают всем и обнаруживают некоторые особенности строения и работы сердца, о которых раньше не знали. Определяет значимость пролапса для здоровья (гемодинамическую значимость) не столько его собственная степень, сколько степень связанной с ним митральной регургитации (недостаточности). Если она не превышает 0-I-II, пролапс внимания не заслуживает

. Если более II-ой, пролапс может нарушать работу сердца и потребовать оперативного лечения. Других способов его устранения нет. Главный признак нарушения работы сердца по причине митральной регургитации - расширение полостей сердца (в первую очередь - левого предсердия), определяемое на УЗИ.

Чаще степень митральной регургитации не прогрессирует. Если же это происходит, нередко это означает присоединение какого-либо приобретенного с возрастом заболевания сердца.

Что такое митральная недостаточность, трикуспидальная недостаточность

?

Клапаны между предсердиями и желудочками сердца закрываются во время его сокращения (систолы), когда происходит изгнание крови из желудочков сердца в крупные сосуды. Закрытие митрального и трикуспидального клапанов необходимо для того, чтобы предотвратить в этот момент обратное попадание крови из желудочков в предсердия. Недостаточность клапанов (митрального, трикуспидального) - это явление, при котором при их закрытии не происходит полного смыкания створок, и через клапан возникает струя обратного тока крови в сердце - ее регургитация. По выраженности регургитации и судят о степени недостаточности клапана.

Маленькая или умеренная регургитация (недостаточность) I-II cтепени на работе сердца не отражается и ее возникновение, как правило, не связано с наличием болезней сердца.

Если степень регургитации (недостаточности) больше II-ой, сердце работает с большой перегрузкой, постепенно развивается сердечная недостаточность. Поэтому в такой ситуации необходима консультация кардиохирурга: устранить недостаточность клапана можно только хирургически.

Года три назад мне поставили диагноз пролапс митрального клапана. Меня ничего не беспокоит. Хотелось бы знать, грозит ли мне это чем-нибудь при беременности и родах

?

Повторите УЗИ сердца. Если никаких изменений по сравнению с предыдущим исследованием нет, митральная недостаточность отсутствует или не превышает I-II степени, не грозит ничем.

Мне 22 года. У меня вегето-сосудистая дистония по смешанному типу (беспокоят головокружения, боли в области сердца, перебои и "кувыркания", повышение давления, чувство нехватки воздуха, дрожь), пролапс передней створки митрального клапана. Скажите, может ли пролапс быть причиной изменения давления и самочувствия

? Насколько это серьёзно для здоровья?

На давление пролапс не влияет. Все остальное тоже возникает по причине вегетативной дисфункции, а не пролапса. Сейчас модно связывать дистонию (точнее, вегетативный невроз)

с пролапсом митрального клапана. В действительности у невроза свои причины, и они "в голове", а не в сердце. Никакой связи между картиной УЗИ сердца и Вашими ощущениями нет.

Серьезности для Вашего здоровья пролапс не представляет. Куда более масштабной проблемой являются тревога и страхи по этому поводу, которые закрепляют и многократно усиливают описанные Вами ощущения

. Это и есть вегетативные проявления развернутого невроза, но с самим сердцем они никак не связаны и отражаются только на его нервной регуляции, но не на его здоровье и состоянии.

Подробно все эти проблемы, а также наиболее эффективный способ их преодоления описан в чрезвычайно полезных книгах А.Курпатова "Средство от вегетососудистой дистонии" и "Средство от страха"

.

Моему сыну сейчас 15 лет. У него пролапс митрального клапана с регургитацией 0-1+. И пролапс трикупсидального клапана, с регургитацией 0-1+. Функция миокарда в норме. Хотела бы точно узнать, есть ли опасность для его здоровья? А также он занимается плаванием, можно ли ему заниматься спортом, участвовать в соревнованиях

? Об этом все врачи говорят по-разному, как узнать это точно?

И нужно ли какое-то лечение?

Опасности для здоровья сына нет. Лечить тут нечего - клапаны "имеют право" на маленькую дисфункцию, никак не отражающуюся на работе сердца

. Раз в год-два повторяйте сыну УЗИ сердца, чтобы убедиться, что степень выявленных особенностей определена правильно и картина не меняется. Плавать и заниматься спортом можно.

Наиболее точно допустимость спортивных нагрузок при пролапсе митрального клапана сформулирована в "Рекомендациях по допуску спортсменов с нарушениями сердечно-сосудистой системы к тренировочно-соревновательному процессу" Всероссийского национального общества кардиологов

.

Они таковы:

1. Спортсмены, имеющие ПМК, могут быть допущены к занятиям всеми соревновательными видами спорта при условии отсутствия

любого из нижеперечисленных состояний:

а) обмороки

, наиболее вероятная причина которых - нарушения ритма

;

б) следующие нарушения ритма, зарегистрированные на ЭКГ

(суточном мониторировании):

устойчивые или непрерывно рецидивирующие приступы наджелудочковой тахикардии, частые и/или устойчивые желудочковые тахиаритмии

;

в) тяжелая (более 2 степени) митральная регургитация на ЭхоКГ

;

г) нарушение функции левого желудочка на ЭхоКГ (снижение фракции выброса ФВ менее 50%

);

д) предшествующие тромбоэмболии

;

е) случаи внезапной смерти в семье, у близких родственников с ПМК

.

2. Спортсмены с ПМК и любым из вышеуказанных факторов

могут заниматься соревновательными видами спорта только низкой интенсивности

(бильярд, керлинг, боулинг, гольф и т.п.).

При наличии митральной регургитации

:

Спортсмены, имеющие митральную регургитацию по данным ЭхоКГ от незначительной до умеренной (1-2 степень)

, при наличии синусового ритма на ЭКГ, нормальных величин размера левого желудочка и давления в легочной артерии на ЭхоКГ могут заниматься всеми соревновательными видами спорта

.

У меня пролапс митрального клапана и ещё трикуспидального, т.е. пролапс двух клапанов. Могу ли с таким диагнозом "откосить" от армии

?

Если пролапсы не влияют на работу сердца - маловероятно. Такие особенности, выявляемые на УЗИ сердца, встречаются у практически здоровых людей довольно часто.

Мне 57 лет. По результатам эхокардиографии у меня пролапс митрального клапана, митральная регургитация 3 степени. Расширение обоих предсердий.

Мне предлагают лечь в стационар, как вы считаете, необходимо ли это?

В этой ситуации нужно решать вопрос об операции, поскольку пролапс митрального клапана в Вашем случае сопровождается большой митральной недостаточностью, которая нарушает работу сердца и может привести к развитию сердечной недостаточности.

Если для решения вопроса об операции требуется госпитализация, значит, так и следует поступить.

Мне 28 лет, случайно обнаружили пролапс митрального клапана 6 мм с регургитацией 1 ст., створки митрального клапана утолщены и уплотнены. Трикуспидальная регугритация 1 ст. Три года назад на ЭхоКг этого не было. Врач сказал, что всё в порядке, но прочитав в интернете статьи про осложнения пролапса в 2-4% (тромбоэмболия, инфекционныйэндокардит, внезапная смерть) я очень переживаю. Действительно ли опасна эта патология?

Не переживайте, много чего пишут, но далеко не всему можно верить. Эти самые осложнения бывают совсем при другом пролапсе, нежели Ваш; при тяжелом заболевании сердца, либо при выраженных нарушениях строения клапана, проявляющихся значимой и тяжелой митральной регургитацией - более 2 степени. Поэтому при таких пролапсах и показана операция, чтобы избежать осложнений. Но встречаются такие случаи несравнимо реже, чем выявляется ПМК, который на здоровье не влияет никак.

Профилактика инфекционного эндокардита - воспаления створок клапана - с помощью антибиотиков показана только в случае прооперированного ПМК. При непрооперированном пролапсе в этом необходимости нет, т.к. доказано, что риск эндокардита при этом не выше, чем без ПМК.

Пролапс митрального клапана

, как у Вас, с маленькой регургитацией 1-2 степени встречается очень часто у здоровых людей, регистрируется непостоянно, и, как правило, не прогрессирует. Выявляется он, чаще всего, как случайная находка на УЗИ сердца. Главный вред от него - страхи и невротизация. А в отношении прочих серьезных опасностей, приписываемых ПМК - они не выше, а ниже многих других болезней, подстерегающих человека на протяжении жизни. Например, избыточный вес и курение неизмеримо вреднее для здоровья, чем небольшой пролапс митрального клапана.

И об этом, кстати, не так мало пишут. Но к сожалению, на это не обращают столько внимания, сколько на ПМК.

Ведите здоровый образ жизни, питайтесь полноценно, следите за зубами, чтобы не создавать входные ворота инфекции. Не поддавайтесь увлечению пирсингом и татуажем из тех же соображений. Больше ничего не нужно.

Мне 16 лет, по результатам Эхо-КГ поставили диагноз двустворчатого аортального клапана

с недостаточностью 1-ой степени. Сказали, что с этим я не годен к службе.

Расскажите, пожалуйста, что это такое и надо ли с этим что-то делать?

Это врожденная аномалия строения аортального клапана: две створки вместо должных трех. Сама по себе пороком сердца не является, так как двустворчатый клапан может работать вполне успешно - как у Вас, и не оказывать влияние на здоровье.

Иногда с возрастом двустворчатые клапаны оказываются в большей степени подвержены дегенеративным и воспалительным процессам, чем обычные. В результате этих процессов может постепенно (как правило, медленно) развиться аортальный порок, аортальный стеноз или недостаточность, в некоторых случаях происходит расширение аорты. Если порок становится значимым и начинает нарушать работу сердца, приходится оперироваться. Если это происходит, то чаще - во второй половине жизни.

Поэтому нужно ежегодно повторять УЗИ сердца, чтобы контролировать ситуацию: работу клапана и размеры аорты. Больше делать ничего не нужно, выявленная у Вас аортальная недостаточность I степени нередко встречается и при трехстворчатом аортальном клапане у практически здоровых людей, проявлением значимого порока не является. Несмотря на то, что наличие двустворчатого аортального клапана влияет на годность к службе в армии, в обычной жизни ограничения физической активности, оздоровительного и досугового спорта не требуется. Чрезмерные нагрузки "большого" соревновательного спорта высоких достижений нецелесообразны.

У меня обнаружили на УЗИ сердца открытое овальное окно

. Чем это мне грозит? Нужно ли что-то делать?

Пороком сердца открытое овальное окно (ООО)

в межпредсердной перегородке не считается, поскольку это не нарушение развития сердца, а остаточное явление внутриутробного его состояния. У плода оно функционирует, а после рождения ребенка в нем необходимость отпадает, и оно закрывается, обычно к первому году жизни. Но иногда (в 25-30% случаев) это не происходит, и тогда оно выявляется на УЗИ, чаще случайно, и у детей, и у взрослых. ООО никак не нарушает работы сердца, поэтому операции оно не подлежит

, делать с ним ничего не нужно. Ограничения физической активности не требуется, противопоказан только дайвинг (глубоководные погружения). На большой глубине это окно между предсердиями может приобрести патологическое значение.

Иногда, уже во взрослом возрасте, возникает ситуация, когда имеет смысл закрытие ООО, обычно с помощью малой операции внутрисосудистым способом. Она связана с повторными инсультами, не имеющими прямой объяснимой причины, и не поддающимися профилактике антиагрегантными препаратами. Тогда можно подозревать, что причиной инсульта является унос (эмболия) тромбов из вен (при тромбофлебите нижних конечностей, например), которые в обычных условиях (при закрывшемся овальном окне) попасть в мозг (и вызвать тем самым инсульт) не могут в силу строения кровотока. Если же существует ООО - такой (парадоксальный) путь тромба возможен. Поэтому в подобном случае проводят более углубленное обследование для решения вопроса о закрытии ООО. Но нужно правильно понимать: не само по себе наличие ООО - причина инсульта. Причина инсульта - тромбоэмболия, попадание в мозговой сосуд тромба, образовавшегося в венозной системе, чаще всего, глубоких сосудах ног. А если нет венозного тромбоза - неоткуда взяться тромбу, нет источника для парадоксальной тромбоэмболии через ООО.

У моего ребенка нашли аневризму межпредсердной перегородки

и добавочные хорды

на УЗИ сердца. Я очень напугана. Нужно ли что-то предпринимать?

Нет. Эти особенности никакого значения для здоровья не имеет

. Многих пугает слово "аневризма". Но нужно понимать, что аневризма аневризме рознь. Тяжелым заболеванием является, например, аневризма аорты или постинфарктная аневризма левого желудочка сердца, опасность может представлять аневризма мозговой артерии. Поэтому зачастую и боятся самого этого слова.

Однако в случае аневризмы МПП - небольшого выпячивания межпредсердной перегородки в зоне овальной ямки (утончения перегородки, где во внутриутробном периоде функционирует овальное окно, необходимое для кровообращения плода), имеет место лишь констатация на УЗИ сердца безобидного явления, не имеющего никакого влияния на здоровье.

Иногда не слишком грамотно в описаниях пишут "аневризма МПП со сбросом крови (или без него)". Если имеет место сброс крови через перегородку, значит, существует межпредсердное сообщение в зоне аневризмы, открытое овально окно, либо дефект (ДМПП), и вот оно-то и со сбросом. И дело, опять-таки, не в аневризме, сама по себе она ни на целостность перегородки не влияет, ни на работу сердца.

Так же и хорды

(добавочные, поперечные, диагональные, фальшхорды) - присутствие этих подробностей в заключении УЗИ сердца никакого значения не имеет, является вариантом нормы здорового сердца.

Ходили с сыном на ЭхоКГ, у него нашли ДПМ митрального клапана

. Как это расшифровывается и вообще, что это такое.

ДПМ - добавочная папиллярная мышца

. Это врожденная малая аномалия, которая на здоровье и работе сердца не сказывается.

Пролапс митрального клапана (ПМК) – это провисание створок митрального клапана в сторону левого предсердия во время сокращения левого желудочка. Данный порок сердца приводит к тому, что во время сокращения левого желудочка часть крови забрасывается в левое предсердие. ПМК чаще наблюдается у женщин и развивается в возрасте 14-30 лет. В большинстве случаев такая аномалия сердца протекает бессимптомно и ее нелегко диагностировать, но в некоторых случаях объем забрасываемой крови слишком велик и требует лечения, иногда даже хирургической коррекции.

О данной патологии поговорим в этой статье: на основе чего диагностируется ПМК, нужно ли его лечить, а также каков прогноз у лиц, страдающих недугом.

Причины развития пролапса митрального клапана до конца не изучены, но современной медицине известно, что формирование пригибания клапанных створок происходит вследствие патологий соединительной ткани (при несовершенном остеогенезе, эластической псевдоксантоме, синдромах Марфана, Элерса-Данло и др.).

Данный порок сердца может быть:

- первичным (врожденным): развивается вследствие миксоматозной дегенерации (врожденной патологии соединительной ткани) или токсического воздействия на сердце плода во время беременности;

- вторичным (приобретенным): развивается на фоне сопутствующих заболеваний (ревматизма, эндокардитов, травм грудной клетки и др.).

Симптомы врожденного ПМК

При врожденном ПМК симптомы, вызванные нарушением гемодинамики, наблюдаются крайне редко. Такой порок сердца чаще обнаруживается у худощавых людей с высоким ростом, длинными конечностями, повышенной эластичностью кожи и гиперподвижностью суставов. Сопутствующей патологией врожденного пролапса митрального клапана часто является вегето-сосудистая дистония, которая и вызывает ряд симптомов, часто ошибочно «приписываемых» именно пороку сердца.

Такие больные часто жалуются на в грудной клетке и области сердца, которая, в большинстве случаев, провоцируется нарушениями в функционировании нервной системы и не связана с гемодинамическими расстройствами. Она возникает на фоне стрессовой ситуации или эмоционального перенапряжения, носит покалывающий или ноющий характер и не сопровождается одышкой, предобморочными состояниями, головокружениями и увеличением интенсивности болевых ощущений при физической нагрузке. Продолжительность боли может составлять от нескольких секунд до нескольких суток. Данный симптом требует обращения к врачу только при присоединении к нему ряда других признаков: одышки, головокружения, усиления болезненных ощущений при физической нагрузке и предобморочного состояния.

При повышенной нервной возбудимости больные с ПМК могут ощущать сердцебиение и «перебои в работе сердца». Как правило, они не вызываются нарушениями в функционировании сердца, длятся кратковременно, не сопровождаются внезапным обмороком и быстро исчезают самостоятельно.

Так же у больных с ПМК могут наблюдаться другие признаки :

- боли в животе;

- головные боли;

- «беспричинный» субфебрилитет (повышение температуры тела в пределах 37-37,9 °С);

- ощущения комка в горле и чувства нехватки воздуха;

- частые мочеиспускания;

- повышенная утомляемость;

- низкая выносливость к физическим нагрузкам;

- чувствительность к колебаниям погоды.

В редких случаях при врожденном ПМК у больного наблюдаются обмороки. Как правило, они вызываются сильными стрессовыми ситуациями или появляются в душном и плохо проветриваемом помещении. Для их устранения бывает достаточно устранить их причину: обеспечить приток свежего воздуха, нормализовать температурные условия, успокоить больного и пр.

У больных с врожденным пороком митрального клапана на фоне вегето-сосудистой дистонии при отсутствии коррекции патологического психоэмоционального состояния могут наблюдаться панические атаки, депрессии, преобладание ипохондрии и астеничности. Иногда такие нарушения вызывают развитие истеричности или психопатии.

Также у пациентов с врожденным ПМК часто наблюдаются другие заболевания, связанные с патологией соединительной ткани (косоглазие, близорукость, нарушения осанки, плоскостопие и др.).

Выраженность симптомов ПМК во многом зависит от степени провисания клапанных створок в левое предсердие:

- I степень – до 5 мм;

- II степень – на 6-9 мм;

- III степень – до 10 мм.

В большинстве случаев при I-II степени данная аномалия строения митрального клапана не приводит к существенным нарушениям в гемодинамике и не вызывает тяжелых симптомов.

Симптомы приобретенного ПМК

Выраженность клинических проявлений приобретенного ПМК во многом зависит от провоцирующей причины:

- При ПМК, который был вызван инфекционными заболеваниями (ангиной, ревматизмом, скарлатиной), у больного наблюдаются признаки воспаления эндокарда: снижение толерантности к физическим, умственным и эмоциональным нагрузкам, слабость, одышка, сердцебиение, «перебои в работе сердца» и др.

- При ПМК, который был спровоцирован , у больного на фоне симптомов инфаркта появляются сильные кардиалгии, ощущения «перебоев в работе сердца», кашель (возможно появление розовой пены) и тахикардия.

- При ПМК, вызванного травмой грудной клетки, происходит разрыв хорд, которые регулируют нормальное функционирование створок клапана. У больного появляется тахикардия, одышка и кашель с выделением розовой пены.

Диагностика

ПМК в большинстве случаев обнаруживается случайно: при проведении прослушивания сердечных тонов, ЭКГ (может косвенно указывать на наличие данного порока сердца), Эхо-КГ и допплер-Эхо-КГ. Основными методиками диагностики ПМК являются:

- Эхо-КГ и допплер-Эхо-КГ: позволяют установить степень пролапса и объем регургитации крови в левое предсердие;

- и ЭКГ: позволяют выявлять наличие аритмий, экстрасистолии, синдром слабости синусового узла и др.

Лечение

В большинстве случаев ПМК не сопровождается существенными нарушениями со стороны работы сердца и не нуждается в специальной терапии. Такие пациенты должны наблюдаться у кардиолога и выполнять его рекомендации о ведении здорового образа жизни. Больным рекомендуется:

- раз в 1-2 года проводить Эхо-КГ для определения динамики ПМК;

- тщательно следить за гигиеной полости рта и посещать стоматолога раз в полгода;

- отказаться от курения;

- ограничить употребление кофеинсодержащих продуктов и алкогольных напитков;

- давать себе адекватные физические нагрузки.

Необходимость назначения медикаментозных препаратов при ПМК определяется индивидуально. После оценки результатов диагностических исследований врач может назначить:

- препараты на основе магния: Магвит, Магнелис, Магнерот, Кормагензин и др.;

- витамины: Тиамин, Никотинамид, Рибофлавин и др.;

- : Пропранолол, Атенолол, Метопролол, Целипролол;

- кардиопротекторы: Карнитин, Панангин, Коэнзим Q-10.

В некоторых случаях больным с ПМК может понадобиться консультация психотерапевта для выработки адекватного отношения к лечению и состоянию. Пациенту могут рекомендоваться:

- транквилизаторы: Амитриптилин, Азафен, Седуксен, Уксепам, Грандаксин;

- нейролептики: Сонапакс, Трифтазин.

При развитии выраженной митральной недостаточности больному может рекомендоваться хирургическая операция по замене клапана.

Прогнозы

В большинстве случаев ПМК протекает без осложнений и не влияет на физическую и социальную активность. и роды не противопоказаны и протекают без осложнений.

Осложнения при данном пороке сердце развиваются у больных с выраженной регургитацией, удлиненными и утолщенными клапанными створками или увеличением левого желудочка и предсердия. К основным осложнениям ПМК относятся:

- аритмии;

- отрыв сухожильных нитей;

- инсульт;

- внезапная смерть.

Пролапс митрального клапана и митральная регургитация. Медицинская анимация (англ.).

– систолическое пролабирование митральных створок в левое предсердие. Пролапс митрального клапана может проявляться повышенной утомляемостью, головными болями и головокружением, одышкой, кардиальными болями, обмороками, сердцебиением, ощущением перебоев. Инструментальная диагностика пролапса митрального клапана основывается на данных ЭхоКГ, ЭКГ, фонокардиографии, холтеровского мониторирования, рентгенографии. Лечение пролапса митрального клапана преимущественно симптоматическое (антиаритмические, седативные средства, антикоагулянты); при выраженной регургитации показано протезирование митрального клапана.

Общие сведения

Пролапс митрального клапана – клапанный дефект, характеризующийся выбуханием одной или обеих створок левого предсердно-желудочкового клапана в полость предсердия в фазу систолы. В кардиологии пролапс митрального клапана с помощью различных методов (аускультации, эхокардиографии, фонокардиографии) выявляется у 2-16% детей, чаще в возрасте 7-15 лет. Частота развития пролапса митрального клапана при различных поражениях сердца значительно выше, чем у здоровых лиц: при врожденных пороках сердца – 37%, при ревматизме – 30-47%, при наследственных заболеваниях сердца – 60-100%. Во взрослой популяции частота пролапса митрального клапана составляет 5-10%; клапанный дефект преимущественно диагностируется у женщин 35-40 лет.

Причины пролапса митрального клапана

Строго говоря, пролапс митрального клапана является не самостоятельной болезнью, а клинико-анатомическим синдромом, встречающимся при различных нозологических формах. С учетом этиологии выделяют первичный (идиопатический, врожденный) и вторичный пролапс митрального клапана.

Идиопатический пролапс митрального клапана обусловлен врожденной дисплазией соединительной ткани, на фоне которой также отмечаются другие аномалии клапанного аппарата (удлинение или укорочение хорд, их неправильное прикрепление, наличие дополнительных хорд и др.). Врожденный дефект соединительной ткани сопровождается структурной миксоматозной дегенерацией митральных створок и их повышенной податливостью. Дисплазия соединительной ткани вызывается различными патологическими факторами, действующими на плод - ОРВИ беременной, гестозами , профессиональными вредностями, неблагоприятной экологической обстановкой и др. В 10-20% наблюдений врожденный пролапс митрального клапана наследуется по линии матери.

Пролапс митрального клапана входит в структуру некоторых наследственных синдромов (синдрома Элерса-Данлоса , синдрома Марфана , врожденной контрактурной арахнодактилии , несовершенного остеогенеза , эластической псевдоксантомы).

Происхождение вторичного пролапса митрального клапана может быть связано с ИБС , инфарктом миокарда , ревматизмом, системной красной волчанкой , миокардитом , гипертрофической кардиомиопатией , миокардиодистрофией , вегетативной дистонией , эндокринной патологией (гипертиреозом), травмами грудной клетки . В этих случаях пролапс митрального клапана является следствием приобретенного повреждения клапанных структур, папиллярных мышц, дисфункции миокарда. В свою очередь, наличие пролапса митрального клапана может обусловливать развитие митральной недостаточности .

В патогенезе пролапса митрального клапана существенная роль отводится дисфункции вегетативной нервной системы, нарушению обмена веществ и дефициту ионов магния.

Особенности гемодинамики при пролапсе митрального клапана

Митральный клапан – двухстворчатый, разделяющий полости левого предсердия и желудочка. С помощью хорд створки клапана крепятся к папиллярным мышцам, отходящим от дна левого желудочка. В норме в фазу диастолы митральные створки провисают вниз, обеспечивая свободный ток крови из левого предсердия в левый желудочек; во время систолы под давлением крови створки поднимаются, закрывая собой левое предсердно-желудочковое отверстие.

При пролапсе митрального клапана вследствие структурной и функциональной неполноценности клапанного аппарата в фазу систолы сворки митрального клапана прогибаются в полость левого предсердия. В этом случае атриовентрикулярное отверстие может перекрываться полностью или частично – с образованием дефекта, через который возникает обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие, т. е. развивается митральная регургитация.

При формировании митральной недостаточности снижается сократительная способность миокарда, что предопределяет развитие недостаточности кровообращения. В 70% случаев первичный пролапс митрального клапана сопровождается пограничной легочной гипертензией . Со стороны системной гемодинамики отмечается артериальная гипотензия .

Классификация пролапса митрального клапана

С точки зрения этиологического подхода разграничивают первичный и вторичный пролапс митрального клапана. По локализации пролабирования выделяют пролапс передней, задней и обеих створок митрального клапана. С учетом наличия или отсутствия выслушиваемых звуковых феноменов говорят о «немой» и аускультативной форме синдрома.