Одним из ярких представителей Серебряного века является Сергей Есенин, чьи стихи наполнены особым чувством. Прежде всего, в стихах мы видим любовь к деревне и Родине. Давайте познакомимся с писателем и поэтом Сергеем Есениным поближе, изучив кратко его и самое важное из его жизни.

Сергей Есенин краткая биография

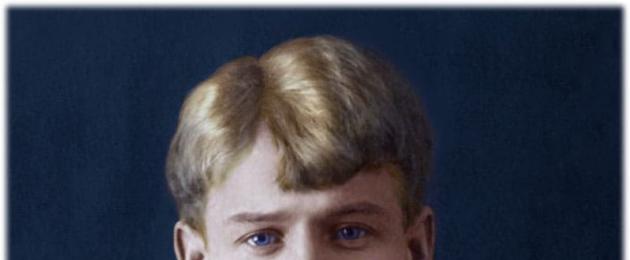

Насыщенная и интересная краткая биография Сергея Есенина для детей начинается с его рождения. Появился на свет писатель в деревне Константиново в 1895 году, в Рязанской губернии. Выходец из крестьян, Сергей Есенин, здесь же в деревне, получил начальное образование.

По окончанию церковноприходского учреждения, Есенин направляется в столицу. Работая в мясной лавке, а позже в типографии, Сергей поступает в университет и учится на историко-философском факультете. Закончив учебу, будущий поэт едет в Санкт-Петербург, где в 1916 году его мобилизировали на войну, но попадает он не на фронт, а в санчасть Царскосельского госпиталя. Данный период стал для поэта творческим и плодотворным.

Литературное творчество

Одним из интересных фактов творчества Есенина являются стихи детям, что вышли в печать в 1914 году в печатном издании Мирок. В Петербурге писатель знакомится с Городецким, Клюевым, Блоком и другими участниками литературного объединения, куда входил и Есенин. В 1916 году публикуются первые стихи поэта. Сборник Радуница приносит огромный успех Есенину. Поэт часто читает свои работы на публике, и даже выступает перед императрицей. При этом продолжает работать, издавая такие поэмы, как Инония и Преображение. Отправившись в столицу, Есенин увлекся имажинизмом, написав такие работы как Стихи скандалиста, Москву кабацкую, там же была и работа Исповедь хулигана.

Есенин любил путешествовать. Он побывал на Кавказе, ездил в Крым, был в Соловках, в Ташкенте. Путешествуя, поэт работал над своим произведением Пугачев.

Личная жизнь

Наверное, самым ярким событием в судьбе поэта была встреча с американкой Айседорой Дункан. Спустя полгода после встречи, в 1921 году пара женится. Однако это был не единственный брак поэта. До американки Есенин жил с Изрядновой, в браке с которой у него родился сын. После размолвки с Изрядновой, в 1917 году Есенин женился на Райх. Однако и с ней брак оказался недолгим. Оставив на руках Райх дочь и еще нерожденного сына, поэт увлечен Айседорой Дункан. Пара устроила незабываемое романтическое путешествие, посещая Европу, Канаду и США. Но и этот брак просуществовал недолго, хотя сам период жизни с Дункан подарил миру одни из лучших стихотворений и поэм писателя.

Последней попыткой Есенина создать семью была с внучкой Толстого, но и брак оказался несчастливым. К тому же распадается и кружок имажинистов, а Есенин находится в депрессивном состоянии.

На последнем этапе жизни биографию Есенина пополняет Баллада о двадцати шести и поэма .

В 1925 году поэт попадает в психоневрологическую клинику, где начинает проходить курс реабилитации, но лечение прерывает и направляется в Ленинград. В одной из гостиниц ленинграда и завершается жизнь поэта. Он покончил с собой, не выдержав душевной депрессии.

Имя: Сергей Есенин (Sergey Yesenin)

Возраст: 30 лет

Рост: 168

Деятельность: поэт, классик "Серебряного века"

Семейное положение: был в разводе

Сергей Есенин: биография

Сергей Александрович Есенин является великим русским поэтом-лириком. Большая часть его трудов - это новокрестьянская поэзия, лирика. Позднее творчество относится к ижиманизму, так как в нем прослеживается много использованных образов, метафор.

Дата рождения литературного гения - 21 сентября 1895 года. Родом он из Рязанской губернии, села Константиновка (Кузьминская волость). Поэтому многие произведения посвящены любви к Руси, есть много новокрестьянской лирики. Финансовое состояние семьи будущего поэта нельзя было назвать даже терпимым, так как его родители были достаточно бедными.

Все они относились к крестьянскому роду, а поэтому вынуждены были много работать физическим трудом. Отец Сергея, Александр Никитич, прошел также долгий трудовой путь. В детстве он увлекался пением в церковном хоре, имел хорошие голосовые данные. Когда же он вырос, то перешел на работу в лавку по продаже мяса.

Случай помог ему устроиться на хорошую должность в Москве. Именно там он стал приказчиком, и доходы семьи стали более высокими. Но это не послужило радостью для супруги, матери Есенина. Она все реже видела мужа, что не могло не сказаться на их отношениях.

Сергей Есенин с родителями и сестрами

Сергей Есенин с родителями и сестрами Еще одним поводом для разлада в семье стало то, что после переезда отца в Москву мальчик стал жить у своего родного деда-старообрядца, отца матери. Именно там он получил мужское воспитание, которым на свой лад занимались сразу три его дяди. Так как они не успели обзавестись своими семьями, то старались уделить мальчику много внимания.

Все дяди были неженатыми сыновьями бабки деда Есенина, которые отличались веселым нравом и отчасти еще юношеским озорством. Они научили мальчика ездить на лошади весьма необычным образом: посадили его на коня, который помчался галопом. Также происходило и обучение плаванию в реке, когда маленького Есенина просто кидали голого с лодки прямо в воду.

Что касается матери поэта, то на нее повлияло расставанием с мужем, когда тот был на долгой службе в Москве. Она получила работу в Рязани, где влюбилась в Ивана Разгуляева. Женщина покинула Александра Никитича и даже родила второго ребенка от нового сожителя. Сводного брата Сергея назвали Александром. Позже родители все же снова сошлись, у Сергея появилось две сестры: Катя и Александра.

Образование

После такого домашнего воспитания семьей было решено отправить Сережу на обучение в Константиновскую земскую школу. Он учился там с девяти до четырнадцати лет и отличался не только своими способностями, но и плохим поведением. Поэтому на одном году обучения, по решению управляющего школой, его оставили на второй год. Но все же выпускные оценки были исключительно высокими.

В это время родители будущего гения решили снова жить вместе. Мальчик стал чаще приезжать в родной дом на каникулах. Тут он ходил к местному священнику, у которого была внушительная библиотек с книгами разных авторов. Он внимательно изучал многие тома, что не могло не повлиять на его творческое становление.

После окончания земской школы он перешел в церковно-приходскую, находящуюся в селенье Спас-Клепки. Уже в 1909 году, после пятилетнего обучения, Есенин окончил и Земское училище в Константиновке. Мечтой его семьи было то, чтобы внук стал учителем. Он смог ее реализовать после обучения в Спас-Клепиках.

Именно там он окончил и второклассную учительскую школу. Она также работала при приходе церкви, как это было заведено в те времена. Сейчас здесь функционирует музей, посвященный творчеству этого великого поэта. Но после получения преподавательского образования Есенин принял решение поехать в Москву.

В многолюдной Москве ему приходилось работать и в мясной лавке, и в типографии. В лавку его устроил родной отец, так как юноше пришлось попросить помощи в трудоустройстве именно у него. Потом он устроил его в контору, в которой Есенину быстро приелась однообразная работа.

Когда он служил в типографии помощником корректора, быстро подружился с поэтами, входящими в Суриковский литературный и музыкальный круг. Возможно, это и повлияло на то, что в 1913 году он не поступил, но зато стал вольным слушателем Московского городского народного университета. Там он посещал лекции историко-философского факультета.

Творчество

Тяга к написанию стихов родилась у Есенина еще в Спас-Клепиках, где он обучался в учительской приходской школе. Естественно, произведения имели духовную направленность, еще не были проникнуты нотками лирики. К таким работам можно отнести: «Звезды», «Моя жизнь». Когда поэт пребывал в Москве (1912-1915 года), то именно там начал свои более уверенные пробы пера.

Очень важно и то, что в этот период в его произведениях:

- Использовался поэтический прием образности. Труды пестрели умелыми метафорами, прямыми или переносными образами.

- В этот период прослеживалась и новокрестьянская образность.

- Можно было заметить и русский символизм, так как гений любил творчество .

Первым напечатанным произведением стало стихотворение «Берёза». Историки отмечают, что при его написании Есенин был вдохновлен работами А.Фета. Тогда он взял себе псевдоним Аристон, не решившись отослать в печать стихотворение под собственным именем. Его напечатал в 1914 году журнал «Мирок».

Первая книга «Радуница» была выпущена в 1916 году. В ней прослеживался и русский модернизм, так как юноша переехал в Петроград и стал общаться с известными писателями и поэтами:

- С.М. Городецкий.

- Д.В. Философов.

- А. А. Блок.

В «Радунице» есть и ноты диалектизма, и многочисленные проводимые параллели между природным и духовным, так как названием книги служит день, когда почитают умерших. Тогда же происходит приход весны, в честь чего крестьяне поют традиционные песни. Это и есть связь с природой, ее обновлением и почитанием тех, кто ушел.

Меняется и стиль поэта, так как он начинает одеваться немного сказочно и более элегантно. На это мог повлиять и его опекун Клюев, который курировал его с 1915 по 1917 года. Стихотворения юного гения тогда с вниманием слушали и С.М. Городецкий, и великий Александр Блок.

В 1915 году было написано стихотворение «Черемуха», в котором он наделяет природу и это дерево человеческими качествами. Черемуха словно оживает и проявляет свои чувства. После призыва на войну в 1916 году Сергей начал общаться и с группой новокрестьянских поэтов.

Из-за выпущенного сборника, в том числе и «Радуницы», Есенин получил более широкую известность. Она дошла и до самой Императрицы Александры Федоровны. Она часто звала Есенина в Царское Село, чтобы он мог читать свои произведения ей и ее дочерям.

В 1917 году случилась революция, которая отразилась и на трудах гения. Он получил «второе дыхание» и, воодушевленный, решил выпустить поэму 1917 года под названием «Преображение». Она вызвала большой резонанс и даже критику, так как в ней было много лозунгов Интернационала. Все они были поданы совершенно иным способом, в стилистике Ветхого Завета.

Менялось и восприятие мира, приверженность к церкви. Поэт даже заявил об этом в открытую в одной из своих поэм. Потом он стал ориентироваться и на Андрея Белого, стал общаться с поэтической группой «Скифы». К работам конца двадцатых годов относятся:

- Петроградская книга «Голубень» (1918).

- Второе издание «Радуница» (1918).

- Серия сборников 1918-1920 годов: Преображение и Сельский часослов.

Период имажинизма начался с 1919 года. Под ним подразумевается использование большого количество образов, метафор. Сергей заручается поддержкой В.Г. Шершеневича и основывает свою группу, которая впитала и традиции футуризма, стиль . Важным отличием было и то, что произведения носили эстрадный характер, предполагали открытое чтение перед зрителем.

Это придавало группе большую известность на фоне ярких выступлений с применением. Тогда были написаны:

- «Сорокоуст» (1920).

- Поэма «Пугачев» (1921).

- Трактат «Ключи Марии» (1919).

Также известно, что в начале двадцатых Сергей стал заниматься реализацией книг, арендовал лавку для продажи печатных изданий. Она находилась на Большой Никитской. Это занятие приносило ему доход и немного отвлекало от творчества.

После общения и обмена мнениями, стилистическими приемами с А. Мариенгофом Есенином были написаны:

- «Исповедь хулигана» (1921), посвященная актрисе Августе Миклашевской. В ее честь было написано семь стихотворений из одного цикла.

- «Трерядница» (1921).

- «Не жалею, не зову, не плачу» (1924).

- «Стихи скандалиста» (1923).

- «Москва кабацкая» (1924).

- «Письмо к женщине» (1924).

- «Письмо матери» (1924), которое является одни из лучших лирических стихотворений. Оно было написано перед приездом Есенина в родное село и посвящено своей матери.

- «Персидские мотивы» (1924). В сборнике можно увидеть известное стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ».

Сергей Есенин на пляже в Европе

Сергей Есенин на пляже в Европе После этого поэт стал часто путешествовать. Его география поездок не ограничилась одним лишь Оренбургом и Уралом, он даже побывал и в Средней Азии, Ташкенте и даже Самарканде. В Урдах он часто заходил в местные заведения (чайхана), путешествовал по старому городу, завел новые знакомства. Его вдохновила и узбекская поэзия, восточная музыка, а также архитектура местных улочек.

После женитьбы последовали многочисленные поездки в Европу: Италию, Францию, Германию и другие страны. Есенин даже несколько месяцев проживал в Америке (1922-1923 года), после чего были сделаны записи с впечатлениями о проживании в этой стране. Они были напечатаны в «Известиях» и названы «Железным Миргородом».

Сергей Есенин (в центре) на Кавказе

Сергей Есенин (в центре) на Кавказе В середины двадцатых была осуществлена и поездка на Кавказ. Есть предположение о том, что именно в этой местности был создан сборник «Красный восток». Он был выпущен в печать на Кавказе, после чего в 1925 году свет увидело и стихотворение «Послание евангелисту Демьяну». Период имажинизма продолжался до момента, пока гений не поссорился с А. Б. Мариенгофом.

Также критиканом и известным оппонентом Есенина считался . Но вместе с тем они не выказывали неприязнь публично, хотя их часто сталкивали лбами между собой. Все обходилось критикой и даже уважением к творчеству друг друга.

После того, как Сергей решил порвать с имажинизмом, он начал давать частые поводы для критики своего поведения. Например, регулярно после 1924 года стали выходить различные уличающие статьи о том, что он был замечен в пьяном состоянии или же устраивал дебоши, скандалы в заведениях.

Но такое поведение было всего лишь хулиганством. За счет доносов недоброжелателей был открыто сразу же несколько уголовных дел, которые позже были закрыты. Самым громким из них является Дело четырёх поэтов, в котором значились обвинения в антисемитизме. В это время пошатнулось и здоровье литературного гения.

Что касается отношения советской власти, то она беспокоилась о состоянии поэта. Есть письма, свидетельствующие о том, что Дзержинского просят помочь и спасти Есенина. В них значится о том, чтобы к Сергею приставили работника ГПУ, который бы не давал ему спиться. Дзержинский отреагировал на просьбу и привлек своего подчиненного, который так и не смог найти Сергея.

Личная жизнь

Гражданской женой Есенина была Анна Изряднова. С ней он познакомился тогда, когда работал помощником корректора в типографии. Результатом этого брака стало рождения сына Юрия. Но брак долго не удержался, так как уже в 1917 году Сергей женился на Зинаиде Райх. За это время у них родились сразу двое детей - Константин и Татьяна. Этот союз также оказался скоротечным.

В официальный брак поэт вступил в Айседорой Дункан, которая профессионально занималась танцами. Эта история любви запомнилась многим, так как их отношения были красивыми, романтичными и отчасти публичными. Женщина была известной танцовщицей в Америке, что подогревало интерес публики к этому браку.

При этом Айседора была старше своего супруга, но разница в возрасте им не помешала.

С Дункан Сергей познакомился в частной мастерской в 1921 году. Потом они стали вместе путешествовать по всей Европе, а также четыре месяца проживали в Америке - на родине танцовщицы. Но после возвращения из-за заграницы брак был расторгнут. Следующей женой стала Софья Толстая, которая была родственницей известного классика, союз также распался меньше, чем через год.

Также жизнь Есенина была связана и с другими женщинами. Например, Галина Бениславская была его личным секретарем. Она всегда была рядом с ним, отчасти посвятив свою жизнь этому человеку.

Болезнь и смерть

У Есенина были проблемы с алкоголем, о которых знали не только его знакомые, но и сам Дзержинский. В 1925 году великий гений был госпитализирован в платную клинику Москвы, специализирующуюся на психоневрологических расстройствах. Но уже 21 декабря лечение было закончено или, возможно, прервано по желанию самого Сергея.

Он решил временно переехать жить в Ленинград. Перед этим он прервал работу с Госиздатом и снял все свои средства, которые лежали на государственных счетах. В Ленинграде он проживал в гостинице и часто общался с разными литераторами: В. И. Эрлихом, Г. Ф. Устиновым, Н. Н. Никитиным.

Смерть настигла этого великого поэта неожиданно 28 декабря 1928 года. До сих пор не выяснены обстоятельства, при которых Есенин ушел из жизни, а также сама причина смерти. Это случилось 28 декабря 1925 года, а сами похороны прошли в Москве, где и сейчас находится могила гения.

В ночь на 28 декабря было написано практически пророческое прощальное стихотворение. Поэтому некоторые историки предполагают, что гений совершил самоубийство, но это не является доказанным фактом.

В 2005 году был снят российский фильм «Есенин», в котором главную роль сыграл . Также перед этим был снял и сериал «Поэт». Обе работы посвящены великому русскому гению и получили положительные отзывы.

- Маленький Сергей пять лет неофициально был сиротой, так как его опекал дед по матери Титов. Женщина просто отсылала отцу средства на содержание сына. Отец в это время работал в Москве.

- В пять лет мальчик уже умел читать.

- В школе Есенину было дано прозвище «безбожник», так как его дед когда-тот отрекся от церковного ремесла.

- В 1915 году началась служба в армии с последующей отсрочкой. Потом Сергей снова оказался на военных лавах, но уже в качестве санитара.

Несмотря на все идеологические установки и преследования, его имя не забыли ни в мрачную эпоху тоталитаризма, ни в краткий период «хрущёвской оттепели», ни в смутные «перестроечные» времена. Даже в наши «нечитающие» дни, когда интерес к литературе, а тем более к русской поэзии, большинством соотечественников рассматривается как несомненное чудачество, стихи и поэмы Есенина по-прежнему находят своего читателя.

Неисчислимая армия биографов и литературоведов, кропотливо изучавшая «есенинское наследие», на сегодняшний день выпустила массу исследований о жизни и творчестве поэта. Одни, повинуясь советскому подходу, во многом основанному на авторитетном мнении А.М.Горького, по-прежнему склонны навешивать на Есенина ярлыки «истинно народного певца» дореволюционной крестьянской Руси, заблудившегося в большом городе провинциала, которого сгубили неожиданная слава и столичный бомонд. Другие объясняют всенародную любовь к Есенину исключительно его трагической судьбой, пытаясь возвести вокруг поэта-лирика ореол героя и борца с политическим режимом. Третьи, напротив, предлагают рассматривать Есенина как несчастную жертву кровавой русской смуты 1920-х годов: русские люди всегда склонны боготворить мучеников и страдальцев за великие идеалы.

В «постперестроечные» годы были переизданы или изданы впервые воспоминания современников, родственников, знакомых, друзей Сергея Есенина. На зрителя и читателя буквально посыпались художественные произведения, кинофильмы и сериалы, связанные с личностью и последними годами жизни поэта. Большинство из них, к сожалению, грешит слишком «вольными» интерпретациями доступного биографического материала, а режиссёрская и актёрская работа в сериальных версиях о Есенине оставляет и вовсе отвратительное впечатление. Благодаря скандально-разоблачительным публикациям в СМИ, тайна гибели великого поэта обрела статус одной из самых неразрешимых загадок XX века. Она по сей день активно муссируется «жёлтой» прессой и околоисторическими телепрограммами. На суд зрителя и читателя выносятся всё более и более нелепые, бездоказательные и прямо-таки детективные версии жизни и смерти всенародного любимца Есенина.

К сожалению, никто из современных исследователей так и не попытался ответить на главный вопрос: что сумел сказать нам в своих стихах этот простой рязанский парень? Как смог достучаться до сердца, всколыхнуть душу, стать родным и близким для каждого человека, родившегося на российской земле?..

Семья и ранние годы

Биография С.А. Есенина и по сей день во многом мифологизирована. Однако, в отличие от других мифологизированных биографий, авторство всем известной легенды о крестьянском «самородке» Есенине принадлежит самому поэту. Существует несколько автобиографий, сочинённых Есениным для его прижизненных изданий. Все они в той или иной степени адаптированы автором к требованиям эпохи, либо к его настоящему, сиюминутному восприятию своей собственной личности.

Всем известно, что поэт родился в селе Константиново Рязанской губернии, в семье крестьянина. В одном из вариантов автобиографии Есенин называет свою семью «зажиточной и старообрядческой». Между тем, старообрядцами Есенины никогда не были. Дед со стороны матери, действительно, был зажиточным крестьянином, имел крепкое хозяйство, работников и даже своё предприятие на Оке. Однако к моменту рождения Сергея он уже разорился. Мать, Татьяна Фёдоровна, вынуждена была работать прислугой в Рязани, оставив сына на попечение своих родителей, которые проживали в другой части села Константиново - Мятлево.

«У меня отец крестьянин, ну а я крестьянский сын,» - и это поэтическое утверждение С.А.Есенина ни в коей мере не может быть принято за истину. Отец будущего поэта лишь принадлежал к крестьянскому сословию. Всю жизнь он провёл в Москве, начав свою карьеру мальчиком в лавке, а затем работал приказчиком (говоря современным языком, менеджером торгового зала) в крупном магазине.

Сам Сергей успешно окончил начальное училище в Константинове и сразу был определён в учительскую школу, которая находилась в крупном селе Спас-Клепики. Школа включала полный пансион для своих воспитанников. В родном Константинове Сергей Есенин бывал лишь на каникулах и по праздникам. И если в автобиографиях и поздних стихах поэт пытается представить себя в детстве этаким уличным сорванцом, драчуном и забиякой («средь мальчишек всегда герой»), то, согласно воспоминаниям односельчан, его скорее можно было назвать застенчивым «тихоней». Благообразного, непохожего на других деревенских парней Есенина в селе называли Серёжа-Монах. Он умел постоять за себя, но крестьянский быт, ведение хозяйства, равно как и привычная жизнь односельчан его мало интересовали. Как следует из сохранившейся и опубликованной переписки Есенина с его однокашником по учительской школе Г.Панфиловым, с ранних лет Сергей писал стихи и чувствовал, что только в этом состоит его основное призвание. Стихи Есенина ученических лет отличались напыщенностью и носили исключительно подражательный характер. Львиная доля дошедших до нас ранних стихов Есенина (1911 года) совершенно не затронута влиянием фольклорных и псевдофольклорных текстов, бабушкиных сказок и нянюшкиных песен, о влиянии которых твердил сам Есенин во всех автобиографиях и рассказах о себе. Вполне очевидно, что начинающий поэт ориентировался на абсолютно иную традицию. Не слишком удачно, но усердно он учился у гражданских лириков предшествующей эпохи, прежде всего, у Семёна Надсона – кумира образованной молодёжи конца XIX века. Ни одно из ранних стихотворений 1911-12 годов впоследствии не было опубликовано автором. Те произведения, что вошли в подготовленное поэтом при жизни собрание сочинений и датированы 1910 и более ранними годами - написаны гораздо позже. Такой вывод сделали исследователи на основании анализа сохранившихся рукописей С. Есенина 1924-25 годов. Возможно, поэт записал то, что вспомнил из своего юношеского творчества, а скорее всего – намеренно стилизовал несколько стихотворений, чтобы включить их в собрание.

По окончании учительской школы С. Есенин должен был поступать в Московский учительский институт, чтобы получить диплом на право преподавания. Но от педагогической карьеры он сознательно отказался. В конце июля 1912 года шестнадцатилетний Есенин покидает Константиново и перебирается на постоянное местожительство в древнюю русскую столицу. Почти три года он проводит в Москве: сначала пытается работать счетоводом или бухгалтером в магазине, где служил его отец, потом устраивается корректором в типографию Сытина, знакомится с московскими литераторами, слушает лекции в народном университете Шанявского.

В позднейших автобиографиях о своей московской юности Есенин писал крайне скупо и неохотно, предпочитая поскорее перейти к первым победам и успехам - в Петрограде. «Прямо из рязанских сёл - в Питер» - именно так Есенин был склонен изображать начало своего стихотворного пути. Между тем, московские годы сыграли едва ли не определяющую роль в его становлении как поэта. Явившись в Москву провинциальным подражателем Надсона, Сергей Есенин стремительно и успешно прошёл здесь школу последователей Никитина и Дрожжина, попробовал себя в ролях поэта рабочего класса и смиренного толстовца, глубоко усвоил уроки Фета, а в Петроград уехал уже обогащённый (кто захочет, скажет - отравленный) влиянием модернизма.

В Москве Есенин сблизился с Суриковским кружком молодых «народных» поэтов, живо интересовался всем новым в литературе. По мнению филологов-исследователей О. Лекманова и М. Свердлова («Сергей Есенин. Биография»), именно в Москве молодой поэт, старательно изучив состояние современного ему поэтического «рынка», нашёл ту нишу, в которой его творчество могло быть востребовано читателем, а также благосклонно принято уже прославленными литературными конкурентами. Во второй половине своего московского периода (1914-1915) Есенин взялся сознательно лепить собственный облик, на свой лад решая задачу, стоявшую перед всеми модернистами: «…Найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства… Слить жизнь и творчество воедино» (В.Ходасевич).

По воспоминаниям гражданской жены Есенина москвички А. Изрядновой, Сергей в этот период мало походил на деревенского паренька. Напротив, он производил впечатление весьма начитанного, грамотного человека с широким кругозором, носил костюмы и галстуки, внешне ничем не выделяясь среди общей массы московской молодёжи.

А выделиться ему, как и всякой незаурядной личности, очень хотелось. Внешний облик, т.е. литературная «маска», в кругах модернистской богемы играл важную, даже определяющую роль: Маяковский надел жёлтую блузу, Волошин облачился в греческий хитон, Гумилёв влез в шкуру леопарда, Вертинский скрыл лицо за маской печального Пьеро. Есенин же решил, что ему больше всего подойдёт образ деревенского простачка, то ли Иванушки-дурачка, то ли пасторального пастушка Леля, «сеятеля и хранителя» земли русской.

В декабре 1914 года поэт бросает работу в типографии и весь отдаётся творчеству. Роль крестьянского самородка, интуитивно заговорившего на языке младосимволистов, уже твёрдо предпочтена Есениным всем остальным, полусыгранным в Москве ролям. 8 марта 1915 года, оставив гражданскую жену с малолетним сыном, он бросает, так и не окончив, университет Шанявского и выезжает из Москвы в Петроград – покорять столицу.

Первые успехи

План своих действий молодой поэт разработал ещё в Москве. Вопреки созданной им самим легенде, Есенин не был наивным провинциальным юношей. Он прекрасно знал, к кому нужно обратиться, чтобы начать свою творческую карьеру. Первым в списке стоял поэт С.Городецкий - автор прославленной книги стихов «Ярь» (1907), истовый поборник «старославянской мифологии и старорусских верований», да и вообще всего русского и деревенского. «…Мне Есенин сказал, что, только прочитав мою “Ярь”, он узнал, что можно так писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и образность - уже литературное искусство», - писал Городецкий в первом варианте своих воспоминаний о Есенине. Ещё больше тогдашним устремлениям молодого поэта соответствовал пафос книги стихов Городецкого «Русь» (1910), специально предназначенной для народного чтения.

Второй визит Есенин намеревался нанести А. Блоку, который ничего общего со стилизаторскими, псевдонародными пристрастиями «деревенщиков» не имел, но в своё время ввёл в литературу другого крестьянского «самородка» - Николая Клюева. Фигура Клюева с его крестьянским происхождением, религиозными исканиями и изощрённой поэтической манерой идеально вписалась в ландшафт модернистской литературы того времени. «Крестьянство есть христианство, а может быть, и наоборот: христианство есть крестьянство». Эта броская формула признанного наставника младшего поколения модернистов, Дмитрия Сергеевича Мережковского (Клюева не любившего), пусть и полемически приписанная им Достоевскому, таила в себе заряд привлекательности для очень и очень многих.

Но адрес Городецкого Есенин то ли забыл, то ли потерял, а потому сразу с вокзала явился к А. Блоку. Существует несколько легендарных рассказов Есенина об этой встрече, пересказанных впоследствии З.Гиппиус, а также и многочисленными биографами поэта. Один из вариантов был весьма эмоционально разыгран актёром С.Безруковым в известном сериале о Есенине. Однако окончательно сводит на нет информативную ценность есенинских устных мемуаров и фантазий сохранённый педантичным Блоком текст короткой записки, которую незадачливый посетитель оставил ему утром: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин».

После состоявшейся встречи Блок прибавил к этой записке короткий комментарий себе для памяти: «Крестьянин Рязанской губ. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915». Эта благожелательная, но суховатая аттестация как нельзя лучше соответствует общему тону, взятому Блоком при первой встрече с Есениным. С очевидным желанием дистанцироваться от Есенина Блок написал о молодом поэте журналисту и издателю Михаилу Павловичу Мурашеву:

«Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо поймете его.

Ваш А. Блок

P. S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу. Посмотрите и сделайте все, что возможно».

И всё. В недалеком будущем Блок и вовсе оборвёт наметившуюся традицию братания с «мужиковствующими». Известно, что он не принял ни А. Ширяевца, ни С. Клычкова, влившихся впоследствии в ту же компанию «деревенщиков», что и «благословлённый» им Есенин.

Более благожелательный приём Есенин встретил у Мурашева и Городецкого, которому преподнёс свои стихи, завёрнутыми в цветастый деревенский платок. Этому факту С.Городецкий умилялся всю оставшуюся жизнь, даже не догадываясь, что приём с платком был заранее обдуман Есениным, который стремился во что бы то ни стало вписаться в созданный самой же интеллигенцией карикатурный образ «поэта из народа». К Мурашеву Есенин явился уже в синей поддёвке и в сапогах, а стихи в нужный момент «вынул из сверточка в газетной бумаге».

Основной эффект, которого добивался и добился Есенин, стилизуя свой облик под деревенского простака, состоял в ярком контрасте между этим обликом и уверенным профессионализмом его стихов. Именно этот профессионализм отметила З.Гиппиус (под псевдонимом Р.Аренский) в журнальном предисловии к поэтической подборке Есенина: «мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть».

Главная же причина повышенного спроса модернистской среды на грядущих поэтов из народа была уловлена Есениным не у стилизатора Городецкого, а у Мережковских и Философова. После общения с этой «троицей», претендовавшей на создание новой церкви, наивная религиозность, перетекающая в пантеизм, быстро сделалась едва ли не главной отличительной приметой есенинской лирики 1915-1917 годов.

Имея на руках рекомендательные письма от Городецкого, Мурашева и Мережковских, Есенин предпринял стремительный рейд по редакциям петроградских литературных журналов и газет. Везде он вел себя по уже отработанному сценарию: строил из себя застенчивого провинциала, талантливо подражал народному говору и ослеплял всех своей по-детски обаятельной улыбкой. И везде был принят с распростертыми объятиями…

Природная артистичность, обаяние, умение заставить слушать себя при полном неумении связно излагать свои мысли прозой - стали залогом успеха С.Есенина в среде взыскательной литературной общественности северной столицы.

Городецкий плавно передал талантливого «самородка» под крыло Н.Клюева, и тот с радостью взял на себя роль учителя и наставника «младшего» поэта. В самых немыслимых народных костюмах, заказанных в лучших театральных мастерских, осенью 1915 года «деревенщики» взялись гастролировать по литературным салонам Петрограда. По мнению многих современников, видевших и слышавших Есенина в этот период, внешний облик «пряничного херувимчика», балалайка и пошлые частушки, исполняемые им на литературных вечерах, не смогли скрыть от слушателей главного: этот мальчик выглядел умнее и талантливее всего своего пошленького маскарадного окружения. В нём чувствовался незаурядный потенциал, который невозможно было, подобно Маяковскому, оценить как «это же из хора, балалаечник».

«…Публика, привыкшая в то время к разным экстравагантным выходкам поэтов, скоро освоилась, поняв, что это “реклама” в современном духе и надо слушать не балалайку, а стихи поэтов», - писала в своих мемуарах Зоя Ясинская. Того же мнения придерживался и М.Волошин, сказавший впоследствии о выступлении Клюева и Есенина на вечере созданной Городецким группы «Краса»: «Деланно-залихватское треньканье на балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватывающие голоса».

В январе 1916 года Николай Клюев и Сергей Есенин приехали в Москву. Основной целью их приезда было выступление перед великой княгиней Елизаветой Федоровной и её ближайшим окружением. Они выступили в стенах Марфо-Мариинской обители, затем читали стихи самой великой княгине и очень ей понравились. «Ангажированность» царским домом, непопулярная в этот период в литературной среде, сыграла злую шутку с поэтами-«деревенщиками». Их подвергли литературному остракизму, подозревая в подражании Распутину и стремлении спасать уже отжившую монархию.

Тем не менее, в начале февраля 1916 года в книжные магазины поступила дебютная книга стихов Есенина «Радуница». «Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других,» - так Есенин резюмировал критические отклики на «Радуницу» в автобиографии 1923 года. Однако доброжелательные отзывы соседствовали в прессе с резко отрицательными и даже разгромными рецензиями. Есенина и Клюева обвиняли в сознательной и безвкусной стилизации «родной речи». Недавний приятель Есенина Георгий Иванов в своём отклике на книгу справедливо припомнил автору его старательное ученичество у символистов. По мнению Иванова, в стихотворениях «Радуницы» крестьянский поэт прошёл «курс модернизма, тот поверхностный и несложный курс, который начинается перелистыванием “Чтеца-декламатора” и заканчивается усердным чтением “Весов” и “Золотого руна”. Чтением, когда всё восхищает, принимается на веру и всё усваивается, как непреложная истина».

На службе «царю и Отечеству»

Между тем, шла Первая мировая война, и Есенин подлежал призыву в армию. Благодаря знакомству Н. Клюева с полковником Д. Ломаном – начальником Царскосельского санитарного поезда – Есенина удалось устроить медбратом в поезд и держать его подальше от передовой. Обслуживающий персонал поезда базировался в Царском Селе, в посёлке, именовавшемся Фёодоровским городком. Поэт прослужил в армии чуть меньше года. За это время он успел несколько раз выступить с чтением стихов перед императрицей и цесаревнами, получить в подарок от императора золотые часы (по другой версии подарочные часы присвоил себе Ломан, выдав Есенину другие) и наплодить в своём воображении массу мифов о расположении к себе со стороны великих княжон. В этот период сценический образ Есенина - деревенского Иванушки-дурачка - сменяется образом сказочного Ивана-царевича, эстрадного сказителя, ряженого в боярский костюм.

Таких «преступлений», как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность того времени не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг? Об этом существуют лишь робкие предположения современных исследователей. Есенину и Клюеву предлагалось написать книгу или поэму о деятельности особ царствующего дома, т.е. уже окончательно обрести статус «придворных» поэтов. Клюев отказался, мотивируя свой отказ недостаточной осведомлённостью в этом вопросе. В письме к полковнику Ломану он всячески намекал, что крестьянские поэты в настоящий момент не так близки ко двору, но в обмен на сверхлояльность и очевидные сопутствующие неприятности они желали ни больше, ни меньше, как участвовать в решении государственных дел. Правда, не совсем понятно - в какой функции и с какими полномочиями. Вряд ли Клюев решился бы взять на себя роль второго Распутина.

Поэт и революция

В начале 1917 года Есенин продолжает свою службу в Царском Селе, участвует в придворных праздничных мероприятиях. Ни в письмах, ни в устных беседах, зафиксированных мемуаристами, Есенин не выказывал никакого неудовольствия или протеста в связи со своей ролью обласканного Двором «поэта-самородка». Чтобы опомниться, ему хватило, как утверждает биограф Лекманов, «чуть больше двух недель».

Позднее, как бы отвечая на вопрос о том, что он делал в феврале 1917 года, Есенин насочиняет массу поэтических и устных легенд о своём дезертирстве. Одна из них изложена в поэме «Анна Снегина»:

На самом деле, «первый в стране дезертир» на войне не сделал ни одного выстрела, и дезертиром был далеко не «первым». Он оказался им без всякого риска и самым естественным образом. Единственный факт, на котором поэт мог основать свой «возвышающий обман» - это предписание явиться в Могилёв, отданное ему полковником Ломаном. Есенин был отправлен в Ставку вслед за императором, но с началом февральских событий необходимость в командировке отпала сама собой. Ввиду сокращения штата, «ратника» Есенина перевели в школу прапорщиков с отменным аттестатом. На прапорщика он благоразумно предпочел не учиться. В этот период у Есенина были все основания скрываться только от самой Февральской революции. «Возвращаться в Петербург я побоялся, - позже рассказывал он Иванову-Разумнику, - В Невке меня, как Распутина, не утопили бы, но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономию любители нашлись бы. Пришлось сгинуть в кусты: я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось, слава Богу, благополучно».

В Петрограде бывший «царскосельский певец» сразу становится в ряды истовых сторонников революции.

С революцией, продиктовавшей новые потребности поэтического рынка, связана целая череда смены «масок» и образов С.Есенина. Пастушок-Лель, Иванушка-дурачок и Иван-царевич – всё это уже никуда не годилось. Пришло время разбойного разгула, ниспровержения прежних идеалов, время, когда «всё дозволено». И певец христианско-смиренной Руси с присущей его натуре артистичностью в мгновение перевоплощается в богохульствующего хулигана, новатора-революционера, который стремится вскочить на революцию, как на дикого коня, подчинив себе её кровавую стихию. Есенин в самые короткие сроки создаёт стихи и поэмы, полные революционного пафоса, активно выступает на митингах, стремится всюду успеть, всё осмыслить, обо всём сказать первым. Вскоре написанная им в марте 1917 года поэма «Товарищ», в исполнении автора или профессиональных чтецов, станет непременным «гвоздём» революционных концертов и поэтических вечеров, наряду с «Двенадцатью» Блока и «Левым маршем» Маяковского. Есенин примеряет на себя роль пророка, трибуна, вершителя революции.

В отличие от перепуганной интеллигенции кадетского и эсеровского толка, октябрьские события 1917 года Есенина только раззадорили. В первые дни после переворота, когда большинство писателей затаилось, Есенин был нарасхват - как на эстраде, так и в печати. Он без устали носился по клубам и заводам - с речами и стихами. 22 ноября поэт устраивает авторский вечер в зале Тенишевского училища. 3 декабря объявлено о его выступлении на утреннике в пользу Петроградский организации социалистов-революционеров, 14 декабря - на вечере памяти декабристов, 17 декабря - на литературно-музыкальных вечерах, организованных партией левых эсеров; тогда же, в декабре Есенин участвует в концерте-митинге на заводе Речкина. Устные выступления должны были утвердить «значительность голоса поэта Есенина в громах событий», но основная ставка делалась на выступления в печати. Именно Есенину удалось написать первую поэму в честь Октября - «Преображение» (ноябрь 1917). Далее последовала «Инония», в которой поэт подводит итог своим революционным «исканиям», запев в унисон первым ленинским декретам, открыто издеваясь над религиозными символами.

Но можно ли однозначно назвать Есенина периода 1917 года расчётливым и беспринципным приспособленцем?

Подобные оценки его творчества в 1917 и особенно 1918 годах были весьма нередки, особенно в кругах столичных литераторов. Есенина обвиняли в том, что он стремится непременно «связать себя с победоносцами» (Е. Замятин), стать «одописцем революции и панегиристом "сильной власти"» (В. Ховин). Но уже после смерти поэта самым убедительным его адвокатом неожиданно выступил Владислав Ходасевич. В своих мемуарах он справедливо заметил, что Есенин не был ни перевёртнем, ни двурушником и отнюдь не страховал свою личную карьеру. Напротив, в эволюции своих взглядов Есенин весьма последователен и честен: и слова, и дела его определялись только мужицкой «правдой».

«…Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнёт к тем, кто подожжёт Россию ; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею, взлетит мужицкая Русь », - отмечает Ходасевич. В любых революционных перипетиях Есенин оказывался именно «там, где “крайнее”, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему не важны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в своё время одинаково сметёт прочь».

На наш взгляд, именно эта оценка действий Есенина наиболее справедлива. Он верил в свою «мужицкую» правду, а когда большевики обманули все ожидания и надежды, жестоко разочаровался как в них, так и в любых перспективах затеянных ими общественных преобразований.

«Орден имажинистов»

В 1917-18 годах Есенин принял активное участие в работе редакции литературного сборника «Скифы». Редактор «Скифов» Иванов-Разумник утверждал, что после революции главной движущей силой социального развития России осталась народность, которая единственная сохранилась из триады Православие-Самодержавие-Народность. Он критиковал тех, кто не увидел за «иноземным» (за внешней марксистской оболочкой революции) «подлинно русского» её содержания. Россия - это молодой, полный сил народ, «скифы», который будет диктовать свои законы одряхлевшему Западу («Попробуйте, сразитесь с нами!//Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,//С раскосыми и жадными очами!) «Скифы» свято верили, что русская революция перевернёт весь мир.

Современники Есенина в один голос говорят о радостной устремленности вдаль, о бурном воодушевлении Есенина в 1917–1918 годах. Однако одним только стремлением «перескочить и переплюнуть» прежние литературные авторитеты этого не объяснить, необходима еще и вера. Верил Есенин не столько в мужицкое царство (это был лишь «предлог для создания приёма», ибо настоящим крестьянином он никогда не был), а в «воскрешение слова». Это заставляло поэта Есенина рваться не только к первенству, но и к поэтическому совершенству.

Именно в «скифскую» эпоху Есенин, выступая со своими стихами, обрел ту власть, ту способность к «безраздельному подчинению» слушателей, которую он уже не потеряет до конца дней. При чтении стихов поэт добивался максимального напряжения аудитории - удивлял неожиданными интонационными переходами, играл контрастами, то оскорбляя публику, то умиляя её до слез. Он методично оттачивал свой артистизм, используя в полной мере располагающую внешность и присущее ему обаяние, но истинного поэта-трибуна из Есенина не вышло. Как говорят театральные режиссёры - не та сценическая фактура. Маяковский в этой роли смотрелся куда более органично.

Знакомство с Андреем Белым, тоже сотрудничавшем в «Скифах», подвигло Есенина на новые творческие поиски. Он увлёкся поисками поэтической «внутренней рифмы» слова, а в 1919 году, вместе с В. Шершневичем и А. Мариенгофом, подписал знаменитую Декларацию имажинистов, провозгласившую смерть футуризма и рождение нового течения в литературе.

Эстетическая концепция имажинизма опиралась на принципиальный антиэстетизм с установкой на шокирующие, отталкивающие, провоцирующие образы, аморализм и цинизм (воспринятый как философская система). По сути, в этом ничего нового не было. Образ как приём художественного творчества широко использовался и прежде не только футуризмом, но и символизмом. Романтический аморализм проповедовали русские модернисты старшего поколения (Брюсов, Бальмонт), заимствовавшие его, в свою очередь, у «проклятых поэтов» и Ницше. Новым фактически было то, что имажинизм стал последним из влиятельных в Серебряном веке авангардистских литературных направлений.

|

Творческая деятельность имажинистов, в отличие от большинства других литературных групп, основывалась на солидном материальном фундаменте. В сентябре 1919 года Есенин и Мариенгоф разработали и зарегистрировали в Московском совете устав «Ассоциации вольнодумцев» - официальной структуры «Ордена имажинистов». Устав подписали другие члены группы и несколько близких имажинизму людей (среди них - убийца германского посла Мирбаха чекист Я. Блюмкин и завхоз «Стойла Пегаса» А. Силин), а утвердил его нарком просвещения А. Луначарский. 20 февраля 1920 года председателем «Ассоциации» был избран Есенин. Создание «Ассоциации» позволило открыть при ней несколько коммерческих предприятий. К концу года начали работать литературное кафе «Стойло Пегаса» и два книжных магазина, в которых торговали книгами сами поэты, - «Книжная лавка художников слова» и «Лавка поэтов». Когда в 1922 году «Стойло» прекратило свое существование, появилось кафе-столовая «Калоша», а затем – «Мышиная нора». «Ассоциации» принадлежал также кинотеатр «Лилипут». Средства, которые в годы «военного коммунизма» и нэпа давали поэтам эти заведения, шли на нужды «Ордена», прежде всего на издание книг и содержание самих авторов.

Прочные позиции были у имажинистов во Всероссийском союзе поэтов, в создании которого значительную роль сыграли Рюрик Ивнев (личный секретарь Луначарского) и В. Шершеневич. Оба затем председательствовали там, а Есенин, Грузинов и Ройзман входили в президиум.

Испытывая трудности с публикацией собственных поэтических сборников в Госиздате, имажинисты открывают собственные издательства – «Чихи-Пихи» и «Сандро», которыми руководил А. Кусиков, а также «Плеяда». Но основным становится издательство «Имажинисты». За четыре года своего существования оно выпустило более 40 книг. В 1922 году имажинисты основали собственный журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном», просуществовавший три года (вышло всего четыре номера).

Свои идеи имажинисты пропагандировали также на многочисленных выступлениях. В 1919 году они вошли в литературную секцию Литературного поезда им. А. Луначарского, что дало им возможность ездить и выступать по всей стране. В Москве вечера с участием имажинистов проходили в «Стойле Пегаса», в кафе Союза поэтов «Домино», Политехническом музее и других залах.

Отчасти взяв на вооружение манеру поведения футуристов, имажинисты постоянно - особенно в первый период - организовывали различные групповые акции, такие как роспись богохульными надписями стен Страстного монастыря, переименование московских улиц, «суды» над литературой и т.д., имеющие своей целью не только саморекламу, но и выражавшие протест против усиливавшегося давления власти. С этим связана их критика «государственного искусства» - Пролеткульта, журнала «На посту», ЛЕФа, стремившихся к контакту с государством.

К моменту образования «Ордена имажинистов» у Есенина уже была собственная программа, изложенная в трактате «Ключи Марии», где поэт на основании личного опыта размышлял о творчестве в целом и словесном искусстве в частности. В нём выражалось есенинское стремление творчески овладевать «органической фигуральностью» русского языка и содержался ряд весьма интересных соображений об опоре на национальную стихию и фольклор. Народная мифология была одним из главных источников образности Есенина, а мифологическая параллель «природа - человек» стала основополагающей для его поэтического мироощущения. В. Шершеневича и А. Мариенгофа, выходцев из околофутуристических кругов, нескрываемо раздражал «национализм» Есенина, но им нужно было его громкое имя как знамя набирающего силу движения.

Впрочем, сам Есенин скоро имажинизмом «переболел». Амбиции литературного новаторства рассеялись уже к 1921 году, когда поэт печатно назвал занятия своих приятелей «кривлянием ради самого кривляния», связав их адресованное окружающим бессмысленное ёрничество с отсутствием «чувства родины». Однако маска хулигана-эпатажника была нужна Есенину, чтобы сказать то, о чём другие говорить уже не осмеливались. Он продолжал активно печататься в имажинистских издательствах и пользоваться всеми благами «высоких» покровителей группы: власти их не трогали. Напротив, имажинистов оберегали, словно неразумных детей или клоунов, «кривляния» которых могли расцениваться как проявление литературной свободы – в определённых рамках, конечно. Только в 1924 году Есенин официально объявил о своём отходе от имажинизма. Сам Орден прекратил своё существование в 1927 году.

Любовь в жизни С.А.Есенина

Если просмотреть библиографию исследовательско-биографической и околонаучной литературы, посвящённой С.А.Есенину, невольно бросается в глаза обилие таких названий как «Женщины в жизни Есенина», «Любовь и смерть Есенина», «Музы русской литературы», «Женщины, которые любили Есенина» и т.п. и т.д. Есть даже исследования, в которых намеренно этапы творчества Есенина тесно увязаны с именами тех или иных его возлюбленных, женщин, которые, как кажется биографам, сыграли определённую роль в жизни поэта. На наш взгляд, такой подход к пониманию творчества великого русского лирика является совершенно неоправданным. При жизни вокруг Есенина было много людей, в том числе и женщин, которые в той или иной степени стремились влиять на его судьбу. Однако, на основании утверждений практически всех современников и современниц Сергея Александровича, любвеобильной и открытой натурой он не был. Напротив, по-настоящему раскрыть душу, сделать другого человека сопричастным своим чувствам и переживаниям, Есенин мог только в стихах. Отсюда – несомненная исповедальность, неподкупная искренность его лирических строк, адресованная всему человечеству, а не какому-то отдельному лицу.

«Я с холодком», - нередко замечал сам Есенин в беседах со своими знакомыми. «Следом за "холодком" снова и снова шло уверение, что он будто бы не способен любить "по-настоящему"», - свидетельствует одна из гражданских жён Есенина Н. Вольпин. Действительно, в том, что касается личной жизни поэта, мемуаристы-современники проявляют редкостное единогласие: «Есенин никого не любил, и все любили Есенина» (А. Мариенгоф); «О женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно» (И. Розанов); «любовь у него всегда была на третьем плане» (В. Шершеневич); «этот сектор был у него из маловажных» (С.Городецкий). И всё же многие допытывались: было ли что-то в лучшие годы поэта вопреки этому «холодку» - ну хотя бы малая толика, хотя бы подобие любви?

В своё время С.Есенин отверг гомоэротическую любовь Н.Клюева, который искренне ревновал его к женщинам и даже, по словам некоторых мемуаристов и самого Есенина, устраивал истерические сцены. Биографы поэта часто склонны объяснять этот факт «здоровой природой» рязанского самородка: дескать, чужды были Есенину все сексуальные девиации, модные в художественной среде начала XX века. Скорее всего, дело было вовсе не в сексуальных предпочтениях молодого поэта. Вспомним, что Клюев впоследствии подчёркивал сходство Сергея Есенина с Китоврасом – мифическим кентавром, на которого царь Соломон хитростью накинул волшебную узду и заставил служить себе («Белый свет Сережа с Китоврасом схожий»). Однако Есенина куда больше смущали претензии Клюева на его душу, чем на тело. Жизнь в чужой «узде» его не устраивала, а страх навсегда остаться «младшим» братом при старшем и прославленном поэте побуждал бороться за свою творческую и духовную свободу. Подобно Китоврасу, Есенин не умел ходить окружными путями - всегда шёл напрямик к намеченной цели. Поэтому он просто отбросил от себя прочь хитроумного Клюева, когда тот стал ему не нужен. Так легендарный кентавр закинул царя Соломона на край света, освободившись от его волшебной узды. Клюев мстил ему за это всю оставшуюся жизнь.

Другими, наиболее яркими увлечениями поэта были Зинаида Райх и Лидия Кашина – Константиновская помещица, которой посвящена поэма «Анна Снегина». Но брак с Райх дал Есенину лишь недолгое ощущение домашнего уюта – во всё остальное время своей жизни он был фактически бездомным. Ощущение налаженного быта не смогло ни стереть, ни отодвинуть на второй план его собственное Бытие. Чувство душевной привязанности к кому-то конкретному и реальному, как и в случае с Клюевым, лишь ущемляло его духовную свободу.

Айседора Дункан, Н. Вольпин, Г. Бениславская, С. Толстая – отнюдь не «донжуанский» список «раскаявшегося» хулигана. Все эти женщины, неоднократно названные «музами», «любимыми», «подругами жизни» гениального поэта жили сами по себе, он – сам по себе. У Айседоры был её танец и европейская слава, у Вольпин – обширные литературные интересы и желанный ребёнок от любимого человека, Райх стала актрисой, женой советского «театрального генерала» Мейерхольда, у Толстой оставался её «великий старец» и масса рукописных автографов Есенина. Только верная Галя, словно собака, не смогла пережить смерть своего обожаемого хозяина и ушла вслед за ним.

Да, женщин, любивших Есенина, было много. Но, собственно, любви в его жизни оказалось настолько мало, что её приходилось постоянно выдумывать, вымучивать, облачать в красивые одежды, тосковать и грезить наяву о несбыточном, нереальном, невозможном. Сам Есенин объяснял это так: «Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы я ни уверял в том же сам себя, - все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это - искусство…»

Скорее всего, это было именно так.

Последние годы

С.А. Есенин прожил всего тридцать лет. В 1925 году он имел статус, говоря современным языком, едва ли не первой «суперзвезды» на поэтическом небосклоне Советской России. Его стихи расходились огромными тиражами, их расхватывали мгновенно, едва издания успевали выйти из-под типографского станка. Молодёжь бредила поэтическими строками своего кумира, официальная пресса заходилась в ругательном лае, даже ангажированному властью поэту-трибуну В.Маяковскому не давала покоя воистину всероссийская любовь к певцу отжившей «избяной Руси».

А что же сам Есенин? Если проследить официально причёсанную, хорошо отредактированную посмертными биографами хронологию последнего года его жизни – событий хватило бы на несколько жизней, а противоречивых, взаимоисключающих сюжетов - на несколько романов, повестей и пьес. В 1925 году Сергей Александрович упорно работает над подготовкой собрания сочинений: редактирует и переписывает старые вещи, возможно, ставит другие даты под уже написанными, но неизданными стихами. Исследователей поражает невиданная доселе работоспособность Есенина: более шестидесяти (!) стихотворений, включённых в первое собрание сочинений, датировано 1925 годом. В том же году были окончательно завершены поэмы «Анна Снегина» и «Чёрный человек». Для сравнения: в «плодотворном» 1917-м, когда вдохновлённый революцией поэт стремится всё успеть – Есениным написано всего около тридцати произведений.

Редакторская работа требует не меньше времени, сил и творческого напряжения, чем поэтическое творчество. По воспоминаниям близких поэта, пьяным работать он не мог: все стихи по нескольку раз переписывались от руки самим автором (сохранилась масса автографов и различных вариантов стихотворений 1925 года). В тоже самое время Есенин успевает съездить на Кавказ, где, по некоторым версиям, находит себе влиятельного покровителя – С.М.Кирова. Поэт активно общается с редакциями литературных журналов, присутствует на литературных диспутах, выступает перед публикой с новыми стихами, навещает родственников в Константинове, заботится о сёстрах – Кате и Шуре, женится на С.А.Толстой, ссорится в поезде с сотрудниками ОГПУ, проходит лечение в психиатрической клинике, где пишет массу задушевных лирических стихов - и всё это, по уверениям большинства мемуаристов, будучи совершенно больным или постоянно пьяным. Парадокс!

Через воспоминания, пожалуй, самого близкого в этот период Есенину человека – Г.А. Бениславской – рефреном проходят слова о загадочной «болезни» поэта. Есенин, по словам мемуаристки, вёл себя и действовал, как больной человек в течение всего времени после приезда из-за границы. Причём, совершенно невозможно понять: чем же конкретно был болен поэт, едва приблизившийся к роковому для него тридцатилетнему рубежу? Галина Артуровна то сетует на алкоголизм Есенина, то упоминает нервное расстройство с припадками буйного бешенства, то главной опасностью для здоровья Сергея Александровича считает внезапно обнаружившуюся чахотку.

Вслед за ней и другие мемуаристы уверяют, что поэт страдал припадками и хроническим алкоголизмом, неумолимо катился к своему бесславному концу. Есть и такие, кто напротив, вспоминает о Есенине того же периода как о разочарованном, но, по большому счёту, не смирившемся со своей участью, внимательном и тактичном человеке. Даже хорошо известные факты противоречат сами себе: то распоясавшаяся «звезда» устраивает пьяные скандалы с привлечением милиции, то охотно отправляется в глухую деревню, чтобы почитать стихи своим сельским поклонникам. Расчётливо и цинично Есенин устраивает свой «квартирный вопрос» - женится без любви на внучке Л.Н. Толстого, а за несколько дней до смерти - подробно отвечает на письмо начинающего рабочего поэта, бескорыстно разбирая его корявые вирши. Кому же верить? Надо верить и тем, и другим.

Сбросив все свои маски, старательно укрывавшие его от чужих, посторонних глаз, Есенин оказался беззащитен перед надвигающейся реальностью встречи с самим собой. С собой таким, какой есть, без самовозвышающих обманов, фантазий и внешней, прилипшей к нему мишуры. Актёру, который всю жизнь играл навязанные ему роли, бывает очень трудно остановиться. По инерции Есенин продолжает играть: теперь уже в свою грядущую смерть. В течение года он прощается с друзьями и родственниками: далеко не все воспоминания о «предчувствиях» поэта являются вымыслом угодливых мемуаристов. Чего только стоят воспоминания Г.А. Бениславской о совместной поездке в Константиново в начале лета 1925 года! Игра перед деревенскими то в «богатого барина», то в «своего в доску» парня, то в больного ребёнка, которому необходимы постоянная помощь и поддержка... Игра, которая сменяется пьяными откровениями и прощанием: «скоро умру».

Тем же летом в Москве у Есенина рождается мысль распустить слухи о своей смерти, напечатать в газетах некролог, устроить себе пышные похороны. А потом «воскреснуть» - недельки через две – и посмотреть, кто из друзей действительно его любил, а кто просто притворялся. Все, кому он об этом говорил, отнеслись к этой затее, как к очередной безумной фантазии или бреду сумасшедшего (вспомним «инсценировки» похорон Ивана Грозного).

Незадолго до смерти Есенин навещает давно забытую Анну Изряднову: «Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: "Что? Почему?" - говорит: "Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру". Просил не баловать, беречь сына».

Перед самым отъездом из Москвы в Ленинград, где прошло последних четыре дня его жизни, Есенин навещает всех друзей и родственников: видится с Таней и Костей - детьми от Райх, с сестрой Катей и её мужем поэтом Наседкиным. Бениславскую тоже приглашает «проститься» с ним на вокзале.

Версия об убийстве С.Есенина сотрудниками ОГПУ в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года и сегодня не нашла ни своего подтверждения, ни чёткого опровержения. Для того, чтобы убить человека, даже «кровожадным огэпэушникам» была нужна внешняя, хоть как-то объяснимая, реальная причина. Но объяснимая и кем-либо доказанная причина убийства поэта не найдена до сих пор. Всё, что предлагается в качестве этой причины нынешними горе-романистами (В.Кузнецов, В.Безруков, С. Куняев) - смахивает на метафизический вздор и домыслы досужих пенсионеров на лавочке у подъезда. Если бы убийство Есенина хоть как-то было связано с борьбой внутрипартийных группировок на XIV съезде 1925 года, ни Троцкий, ни Сталин и его сторонники не упустили бы шанса использовать этот заманчивый козырь в последующей борьбе. Уже в 1930-е годы вместо того, чтобы шельмовать имя национального поэта и клеймить «упадничеством» его лучшие произведения, властям куда выгоднее было бы возвести Есенина на пьедестал жертвы «проклятых троцкистов», сделав его мучеником и героем. А обвинение еврейской клики в убийстве русского гения – беспроигрышный ход, которым невозможно было не воспользоваться в ходе процессов над бывшими политическими противниками. Если бы к устранению поэта приложило руку окружение Сталина – Троцкий не упустил бы случая упомянуть об этом, старательно перечисляя в эмиграции все преступления «кремлёвского горца». Версия же бытового, беспричинного убийства (например, в пьяной драке) и вовсе отметается современными любителями сенсаций, как малоромантическая.

С другой стороны, Есенин не имел объяснимых «внешних» причин также и для самоубийства. Да, он разочаровался в революции и её последствиях для русского народа. Но у кого тогда не было этих разочарований? Волошин, А.Толстой, Бабель, Леонов, Шолохов – можно до бесконечности продолжать этот список «разочарованных», но проживших долгую или недолгую жизнь в Советской России талантливых людей. «Разлад с эпохой, с потенциальным массовым читателем - это ли не трагедия для настоящего художника слова?» - вопиют сторонники версии самоубийства. Но этого «разлада» у Есенина не было и в помине. Его слушали, печатали, переписывали от руки, учили наизусть; ему поклонялись, его терпели, ему позволяли говорить то, за что любого другого давно уже отправили бы к праотцам. Власти требовали от поэта «бороться и призывать к борьбе» – а это никогда не было его стихией? Возможно. Но, скорее всего, дело было в другом.

Поэту, артисту, любимцу публики Сергею Есенину всегда нравилось играть, и играть непременно стоя «на краю». Не имея того, что называют «внутренним стержнем», он не умел быть один и тянулся к людям, одновременно отталкивая их. Пытался сохранить свою личную свободу, но так и не смог отделаться от зависимости публики, её реакции на свой созданный или создаваемый «образ». Если верить весьма сомнительным «воспоминаниям» небезызвестного друга-врага Есенина Г.Ф.Устинова, то «играть» в своё самоубийство поэт начал давно и периодически возвращался к этой игре. В 1919 году, во время совместного проживания с супругами Устиновыми в гостинице «Люкс», Есенин заявил о своём желании спрыгнуть с балкона и внимательно следил за реакцией публики: как они воспримут его очередное лицедейство? Устинов, по его словам, удалил из номера лишнюю публику, а затем предложил Есенину осуществить своё намерение. Лишившись зрителей, поэт мгновенно передумал сводить счёты с жизнью. (Г.Ф.Устинов «Мои воспоминания о Есенине»).

|

Вспомним и последнюю прижизненную фотографию Есенина 1925 года: поворот в три четверти, шляпа, улыбка – он словно позирует для обложки глянцевого журнала. А фраза из письма, адресованного Г.А. Бениславской - «волосы я зачёсываю, как на последней карточке» - принадлежит автору «Москвы кабацкой» и «Страны негодяев», а отнюдь не сочинителю гламурных салонных романсов.

В этот «образ» идеально вписывается и последняя записка В.Эрлиху, нацарапанная кровью. Кто дарит предсмертные записки друзьям, всерьёз собираясь свести счёты с жизнью?.. Многочисленные графологические экспертизы утверждают, что стихотворение действительно написано почерком самого Есенина и, возможно, написано кровью. И если прочесть послание Есенина буквально, абстрагируясь от того факта, что оно стало последним, в нём поэт предлагает Эрлиху вернуться:

Прочитав такие строки, любой нормальный человек должен был возвратиться в гостиницу и тем самым предотвратить задуманную инсценировку. Не с той ли целью Есенин приглашал к себе в тот день и Клюева, но тот пришёл слишком поздно, когда всё было кончено?..

Сама возможность близкой смерти возвышает. Подобно наркотику, она щекочет нервы, опьяняет, даёт ощущение счастья и пищу для вдохновения. И главное - оставляет разочарованному во всём человеку интерес к самому себе, как вершителю судьбы собственной поэтической Вселенной. Репетиция роли самоубийцы закончилась для Есенина трагически. Впрочем, он мог и не желать для себя подобного финала: говорят, ухватился рукой за трубу, пытался в последний момент выбраться из петли… Кто знает? Ведь границы, за которыми кончается Поэзия, и начинаются просто рифмованные строчки – известна только самому Поэту. Есенин был позёром в жизни, но лицедействовать в стихах оказалось для него немыслимым…

Елена Широкова

При подготовке статьи использованы материалы:

Куняев С., Куняев Ст. Сергей Есенин. М.: Молодая гвардия, 2007;

Лекманов О. Свердлов М. Сергей Есенин. Биография. – СПб.: Вита Нова, 2007. – 608 с.;

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, по окончании которого в 1909 году начал учёбу в церковно-приходской второклассной учительской школе (ныне музей С. А. Есенина) в Спас-Клепиках. По окончании школы, осенью 1912 года, Есенин ушёл из дома. Он отправился в Москву, работал в мясной лавке, а потом - в типографии И. Д. Сытина. В 1913 году поступил вольнослушателем на историко-философское отделение в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского. Работал в типографии, был дружен с поэтами Суриковского литературно-музыкального кружка.

Небольшое отступление

Лет тридцать-сорок назад все восторженные девушки и даже некоторые юноши Советского Союза с душевным трепетом открывали для себя поэтов начала двадцатого века: С. Есенина, А. Блока, лирического В. Маяковского. Более продвинутые читали Ахматову, Гумилева, Цветаеву, а некоторые даже Бальмонта и Кузьмина. Любовь к поэзии «серебряного века», мягко говоря, не поощрялась школьной программой, а за особо сильные восторги можно было даже попасть на беседу в комитет государственной безопасности, и навсегда утратить любовь к литературе. Но как же были прекрасны и желанны стихи этих декадентов и отщепенцев. Сколько в них было нездешнего, далекого от серости будней социалистического быта. Сколько тоски по несбывшемуся и предчувствия глобальной катастрофы. Странно, что сейчас эти стихи почти не востребованы, хотя спустя столетие в обществе все тот же кокаиновый угар и неясное желание великого бунта, который неизменно закончится большой кровью. Тексты, содержащие «много букв», к сожалению, не читаются населением. Но так хочется верить, что следующие поколения откроют для себя и «прекрасную даму», и «сероглазого короля», а надежда умирает последней.Продолжаем про Есенина

В 1912 году, после окончания школы, Сергей Александрович Есенин отправляется на заработки в Москву. Там он устраивается в типографию И.Д.Сытина помощником корректора. Работа в типографии позволяла молодому поэту читать множество книг, дала возможность стать членом литературно-музыкального Суриковского кружка. Первая гражданская жена поэта, Анна Изряднова, так описывает Есенина тех лет: «Слыл за передового, посещал собрания, распространял нелегальную литературу. На книги набрасывался, все свободное время читал, все свое жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думал, как жить…». В 1913 году С. А. Есенин поступил на историко-философский факультет Московского городского народного университета им. Шанявского. Это был первый в стране бесплатный университет для вольнослушателей. Там Сергей Есенин слушал лекции о западноевропейской литературе и о русских поэтах.

В 1913 году С. А. Есенин поступил на историко-философский факультет Московского городского народного университета им. Шанявского. Это был первый в стране бесплатный университет для вольнослушателей. Там Сергей Есенин слушал лекции о западноевропейской литературе и о русских поэтах.

Но, в 1914 году Есенин бросает работу и учёбу, и по словам Анны Изрядновой, полностью посвящает себя стихам. В 1914 году в детском журнале «Мирок» были впервые опубликованы работы поэта. В январе его стихи начинают печататься и в других журналах и газетах. В этом же году у С.Есенина и А.Изрядновой родился сын Юрий, который был расстрелян в 1937 году.

В 1915 году Есенин приехал из Москвы в Петроград, читал свои стихотворения А. А. Блоку, С. М. Городецкому и другим поэтам. В январе 1916 года Есенина призвали на войну и, благодаря хлопотам друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны. В это время он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые сборники («Радуница» - 1916), которые сделали его очень известным. Вместе с Николаем Клюевым часто выступал, в том числе перед императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерьми в Царском Селе. В 1915-1917 годах Есенин поддерживал дружеские отношения с поэтом Леонидом Каннегисером, впоследствии убившим председателя Петроградской ЧК Урицкого.

Переезд Есенина в Москву

В начале 1918 Есенин переезжает в Москву. С воодушевлением встретив революцию, он пишет несколько небольших поэм ("Иорданская голубица", "Инония", "Небесный барабанщик", все 1918, и др.), проникнутых радостным предчувствием "преображения" жизни. Богоборческие настроения сочетаются в них с библейской образностью для обозначения масштаба и значимости происходящих событий. Есенин, воспевая новую действительность и ее героев, пытался соответствовать времени ("Кантата", 1919). В более поздние годы им были написаны "Песнь о великом походе", 1924, "Капитан земли", 1925, и др.). Размышляя, "куда несет нас рок событий", поэт обращается к истории (драматическая поэма "Пугачев", 1921).

В 21 году Есенин пишет стих про уходящую юность

Тема стихотворения – тема уходящей юности, молодости. Основная идея – прощание с молодостью – это щемящее чувство, которому автор поет песню. Общий эмоциональный тон стихотворения – элегический, печальный, но без унылости. Он создается благодаря элементам поэтики.Особый подбор лексики. Уже начало стихотворения несет в себе оттенок прощания. Повторяющаяся отрицательная конструкция с «не» усиливает этот оттенок. Кроме того, выражения «жизнь моя», «дух бродяжий», как бы взрывают, не задерживают элегическое настроение.

Центральные строфы – обращение к своему сердцу, чуть «тронутому холодком» и к собственной жизни. Ритмически текст построен достаточно четко, этому способствует пятистопный хорей.

Стихотворение богато метафорами, так же, как и юность, молодость щедры на события и радость. Совершенно неожиданно жизнь сравнивается со всадником на «розовом коне». «Розовый», как эпитет, впитывает в себя и несбыточные, буйные мечты, которые свойственны юности (видеть жизнь «в розовом свете», носить «розовые очки», приукрашивающие реальность), и цвет зари. Но в следующей строфе цветовая окраска меняет палитру. Цвет мечты, молодости и юности переходит в медный окрас кленовой листвы (невольно напрашивается такая ассоциация – о человеке, много пережившем, много повидавшем, говорят «медные трубы прошел»).

Пять стоп в стихотворении делают текст плавным, мягким. Этому же способствует и женская открытая рифма, которая присутствует в первой и третьей строках четверостиший. Чередуя с мужской рифмой во второй и четвертой строках, автор создает перекрестную рифмовку, что придает четкость и законченность произведению. Подобное построение текста еще раз подчеркивает мысль о том, что молодость быстротечна, и на смену «гулкой рани весенней» приходит жизнь в тленном мире, сложности которого не замечаются в молодости.

Стихотворение нарядно своей звуковой организацией. Согласные «л», «м», «н» придают мягкость и плавность звучанию.

Таким образом, основные компоненты поэтики соответствуют эмоциональному тону, теме, идее стихотворения. Благодаря особому подбору лексики, простому построению фраз, своеобразному звуковому подбору, стихотворение С. Есенина находит отклик в сердцах читателей различного возраста. Недаром многие произведения Есенина, в том числе и данное, стали в свое время популярными песнями.

Возврат на родину

В конце лета 1923 года Сергей Есенин вернулся на родину. Здесь у поэта случился ещё один непродолжительный роман с переводчицей Надеждой Вольпин, от которого родился сын Александр. В газете «Известия» публиковались записи поэта об Америке «Железный Миргород».В 1924 году Есенин снова стал увлекаться путешествиями по стране, много раз ездил на родину в Константиново, несколько раз за год побывал в Ленинграде, потом были поездки на Кавказ, в Азербайджан.

В одной из последних поэм «Страна негодяев» Сергей Александрович Есенин очень резко пишет о лидерах России, что влечёт за собой критику и запрет публикаций поэта.

В 1924 году творческие разногласия и личные мотивы побудили С. А. Есенина порвать с имажинизмом и уехать в Закавказье.

Эпизоды жизни

Несмотря на то что последние годы жизни Есенин злоупотреблял алкоголем, он не писал стихи нетрезвым. Об этом же говорят и мемуаристы поэта. Однажды Есенин признался своему приятелю: «За мной ходит отчаянная слава пропойцы и хулигана, но это только слова, а не такая уж страшная действительность».Танцовщица Дункан

Танцовщица Дункан влюбилась в Есенина чуть ли не с первого взгляда. Он тоже сильно ей увлекся, несмотря на ощутимую разницу в возрасте. Айседора мечтала прославить своего русского мужа и взяла его с собой в турне - по Европе и в Америку. Свое скандальное поведение во время поездки Есенин объяснял в свойственной ему манере: «Да, я скандалил. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения - это им понятно. Если я это делаю, я миллионер. Мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь! О, меня они лучше помнят, чем Дункан!» На самом деле Есенин быстро понял, что за границей он для всех лишь «муж Дункан», разорвал отношения с танцовщицей и вернулся домой.

Неудачный брак с Софьей

Осенью 1925 года Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье, но брак был не удачным. В это время он активно выступал против еврейского засилья в России. Поэт и его друзья обвиняются в антисемитизме, за что полагался расстрел. Последний год жизни Есенин провёл в болезнях, скитаниях и пьянстве. По причине сильного пьянства С. А. Есенин некоторое время пребывал в психоневрологической клинике Московского университета. Однако из-за преследований со стороны правоохранительных органов поэт был вынужден покинуть клинику. 23 декабря Сергей Есенин уезжает из Москвы в Ленинград. Останавливается в гостинице «Англетер».

Осенью 1925 года Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье, но брак был не удачным. В это время он активно выступал против еврейского засилья в России. Поэт и его друзья обвиняются в антисемитизме, за что полагался расстрел. Последний год жизни Есенин провёл в болезнях, скитаниях и пьянстве. По причине сильного пьянства С. А. Есенин некоторое время пребывал в психоневрологической клинике Московского университета. Однако из-за преследований со стороны правоохранительных органов поэт был вынужден покинуть клинику. 23 декабря Сергей Есенин уезжает из Москвы в Ленинград. Останавливается в гостинице «Англетер».Смерть поэта

В этой гостинице, в номере № 5, 28 декабря 1925 года Сергей был найден мёртвым.Уголовное дело правоохранительные органы возбуждать не стали, несмотря на то, что на теле имелись признаки насильственной смерти. До сих пор официально существует одна-единственная версия – самоубийство. Она объясняется той глубокой депрессией, в которой поэт находился последние месяцы жизни.

Есенина похоронили в последний день уходящего 1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище.

В 80-е годы появились и всё больше стали развиваться версии о том, что поэта убили, а потом инсценировали самоубийство. Такое преступление приписывают людям, работавшим в те годы в ОГПУ. Но пока всё это так и остаётся лишь версиями.

Великий поэт успел за свою такую короткую жизнь оставить потомкам, живущим на Земле, бесценное наследие в виде своей поэзии. Тонкий лирик со знанием народной души мастерски описывал в своих стихах крестьянскую Русь. Многие его произведения положены на музыку, получились превосходные романсы.

Лучшие стихи Есенина:

1 МАЯ

Есть музыка, стихи и танцы,

Есть ложь и лесть...

Пускай меня бранят за стансы -

В них правда есть.

Я видел праздник, праздник мая -

И поражен.

Готов был сгибнуть, обнимая

Всех дев и жен.

Куда пойдешь, кому расскажешь

На чье-то «хны»,

Что в солнечной купались пряже

Балаханы?

Ну как тут в сердце гимн не высечь,

Не впасть как в дрожь?

Гуляли, пели сорок тысяч

И пили тож.

Стихи! стихи! Не очень лефте!

Простей! Простей!

Мы пили за здоровье нефти

И за гостей.

И, первый мой бокал вздымая,

И, первый мой бокал вздымая,

Одним кивком

Я выпил в этот праздник мая

За Совнарком.

Второй бокал, чтоб так, не очень

Вдрезину лечь,

Я выпил гордо за рабочих

Под чью-то речь.

И третий мой бокал я выпил,

Как некий хан,

За то, чтоб не сгибалась в хрипе

Судьба крестьян.

Пей, сердце! Только не в упор ты,

Чтоб жизнь губя...

Вот потому я пил четвертый

Лишь за тебя.

Ах, как много на свете кошек,

Ах, как много на свете кошек,

Нам с тобой их не счесть никогда.

Сердцу снится душистый горошек,

И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,

Только помню с далекого дня -

На лежанке мурлыкал котенок,

Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,

Но под бабкину песню вскок

Он бросался, как юный тигренок,

На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,

А еще через несколько лет

Из кота того сделали шапку,

А ее износил наш дед.

Праздник Есенина: особенности празднования