Радуясь беззаботным отпускным денечкам, порой совсем забываешь о солнцезащитных очках, особенно если небо затянуто облачной дымкой, и солнечные лучи вовсе не слепят. Но вот невезение – к вечеру глаза начинает резать, они слезятся, острота зрения падает из-за эффекта «желтых мух» или белой пелены. Ожог сетчатки глаза симптомы имеет крайне неприятные. В особо тяжелых случаях их вовсе невозможно открыть из-за светобоязни и болезненных ощущений. Эти симптомы говорят о том, что вы получили солнечный ожог глаз. В первую очередь страдает сетчатка глаза, если ожог тяжелый, то «достается» и роговице. Это очень дискомфортное состояние, которое полностью выбивает из колеи, мешает продолжать путешествие, нарушает все планы.

Ожог глаз ультрафиолетом: где он нас поджидает?

Коварный ультрафиолет – причина неприятной травмы. Ожог глаз ультрафиолетом можно заработать даже в пасмурную погоду или в туман. Ведь это электромагнитное излучение, интенсивность которого зависит от активности солнца, высоты над уровнем моря, степени отражения солнечных лучей от воды или снега и др.

Поэтому солнечный ожог глаз поджидает легкомысленных искателей приключений на морской прогулке, в горном походе, на горнолыжном курорте и даже в солярии.

Белый снежный покров особенно усиливает ультрафиолетовое излучение, такой ожог называют снежная слепота. Его можно получить и зимой, катаясь на лыжах, и летом, штурмуя высокую вершину.

Солнечный ожог глаз: профилактика и первая помощь

Как уберечься от солнечного ожога глаз? Важно грамотно подобрать солнечные очки. Если вы идете в горы, то вам понадобятся очки для спортивного альпинизма , если отдыхаете на воде, то темные очки с поляризационным эффектом. Если загораете в солярии – требуйте специальные защитные очки.

Что делать, если вы все-таки были не очень осторожны или вам просто не повезло?

Первая помощь при ожоге ультрафиолетом:

Нахождение в темном помещении;

холодные примочки из воды со льдом;

прохладные компрессы из спитого чая;

специальные капли для глаз типа «искусственная слеза».

Если боль нестерпима, а несчастный случай произошел в походе или там, где сложно получить медицинскую помощь, можно закапать в качестве обезболивающего средства новокаин или дикаин.

Как правило, даже без специального лечения, в течение нескольких дней симптомы солнечного ожога глаз проходят бесследно и можно возвращаться к привычной жизни.

- Лечение солнцем

Лечение солнцем

Сосредоточение взгляда на солнце

Коррекция зрения - сайт

Существуют разные мнения офтальмологов на применение этого метода восстановления зрения. Одно направление медицины считает, что солнечный свет провоцирует падение зрения и является причиной появления ранней катаракты. Другое, распространенное на Востоке и в ряде европейских стран, утверждает, что солнце - источник жизни и благоприятно влияет на зрение.

Сторонники второго мнения утверждают, что пациентам, страдающим серьезными заболеваниями глаз, удалось значительно улучшить зрение благодаря тому, что они смотрели широко открытыми глазами на солнце во время заката.

Они утверждают, что глаза - это орган, созданный для восприятия света, а солнце питает глаза, насыщает светом, силой и здоровьем. Имеются сведения о том, что ослабленные глаза зачастую не могут переносить воздействие солнечных лучей, хотя именно они способны укрепить глаза. Подготовить глаза к свету можно глядя на свободный от солнца, но достаточно яркий участок неба.

Благодаря следующим упражнениям, глаза обретают способность безболезненно реагировать на солнечные блики, наделяют глаза живостью, красотой и блеском:

1. Расположитесь неподалеку от дерева или дома, отбрасывающего тень. Снимите очки. Поставьте одну ногу на край теневого участка, а другую ногу - на солнечный участок. Теперь закройте глаза и, сделав глубокий вдох, начинайте поворачивать голову из стороны в сторону таким образом, чтобы закрытые глаза охватили попеременно оба участка, перемещаясь из тени на свет и наоборот. Повороты следует производить до тех пор, пока закрытые глаза не перестанут вздрагивать от боли.

2. Встаньте прямо, направив лицо в сторону солнечного света. Глаза следует держать закрытыми. После непродолжительной паузы начинайте свободно, без напряжения поворачивать голову и корпус влево и вправо, приподнимаясь на носках.

3. Прикройте один глаз ладонью таким образом, чтобы ни один лучик света не мог пробиться сквозь тесно сомкнутые пальцы. При этом ладонь не должна препятствовать движениям закрытого глаза или давить на него. Начинайте делать повороты, глядя свободным глазом вниз, скользя взглядом по земле возле ног и постоянно моргая. Подняв голову и локоть, поворачивайтесь из стороны в сторону, быстро моргая и глядя прямо на солнце. Вы заметите, что солнце уже не причиняет боли вашим глазам. Закончив упражнение с одним глазом, повторите его, закрыв другой. И в заключение выполните упражнение в третий раз, отняв ладони от обоих глаз и направляя закрытые глаза прямо в сторону солнечного света. Теперь вы можете завершить прием солнечной ванны. В глазах буквально рябит от солнечных пятнышек, штрихов, точек и черточек. Поэтому спрячьтесь в тени и проделайте пальминг, выделив на его выполнение в два раза больше времени, чем отняла у вас соляризация.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВЗГЛЯДА НА СОЛНЦЕ.

Упражнение выполняется ранним утром или вечером, когда солнце касается линии горизонта, то есть примерно в течение получаса после восхода или получаса перед закатом. Пристально смотреть на яркое солнце днем нельзя.

1. Примите любую устойчивую позу, выпрямите спину, голову держите прямо.

3. Внимательно вглядывайтесь в центр солнца, стараясь уменьшить поле зрения до размеров солнечного диска. Смотрите широко открытыми глазами, не напрягая их и не моргая.

4. Когда появится ощущение, что вот-вот выступят слезы, то следует закрыть глаза и удерживать мысленный след солнца между бровями. Глаза остаются расслабленными.

Если для вас окажется невозможным смотреть на солнце, то фиксируйте взгляд в пространстве рядом с солнцем, постепенно приближая его к диску. При небольшой выдержке лучше повторить упражнение несколько раз, чем продлевать его насильно.

VI. Утраченный глаз бога-солнца

Мы уже ссылались на миф, который рассказывает нам, как когда-то бог-солнце потерял свой глаз (солнце) и как этот глаз восстал против него. Более полная информация об этой легенде сохранилась только в очень поздних текстах , в которых ее значение во многом стерлось и где оно лишь мелькает, в нескольких вариантах, как следует ниже.

Глаз солнца, в виде Тефнут или Хатхор, удалился из Египта в Нубию, где он жил в виде дикой львицы или рыси. В качестве послов, чтобы вернуть его обратно, бог-солнце отправил брата Тефнут, в образе льва Шу (или его местного воплощения Eri-hems-nofer) и павиана или ибиса Тота (или обоих в форме двух павианов или двух львов). Блуждая по всей Нубии, они, наконец, нашли глаз на восточной горе восхода солнца в месте, названном Бугем («Место нахождения») , и, победив с некоторым затруднением его сопротивление (в особенности мудрой речью Тота), наконец, привели его обратно в Египет. Там око солнца встретили музыкой, танцами и пиршествами, и память о его возвращении праздновалась впоследствии во многих храмах. Священные павианы, то есть только что упомянутые два бога, или еще бабуины, которые приветствуют солнце каждое утро, восхваляют и охраняют вернувшуюся богиню. И в Гелиополе она помирилась со своим отцом. Теологи затем пытались связать этот миф с битвой Ра и Хатхор, «его ока и дочери», против восставших людей. Так, например, храм Омбос гордился тем, что является

Изначально местом Шу,

В которое пришел его отец Ра,

Спрятавшись от тех, кто устроил против него заговор,

Когда злые пришли искать его.

Затем Шу создал его форму,

(Как та, что у) Гора, борца (?) с копьем ;

Здесь он убил их незамедлительно.

Душа бога-солнца радовалась этому,

Тому, что его сын Шу сделал для него .

Позднее «пришел Нун (?), тот, который без (?) глаз (?) , в это место, как лев великий силой, чтобы снова отомстить за своего отца Ра… Затем пришла Тефнут к этому месту со своим братом Шу, когда она вернулась из Бугема». Это возвращение богини затем идентифицируется с Хатхор и с ужасной Сехмет, разрушительной солнечной силой. Мы не имеем, однако, признаков ранней связи этого мифа с восстанием грешных людей, на которое ссылаются уже изученные различные мифы, в особенности сказка об утверждении луны в качестве властительницы ночи. Даже в только что процитированной поздней легенде эта ассоциация выглядит слабой и вторичной.

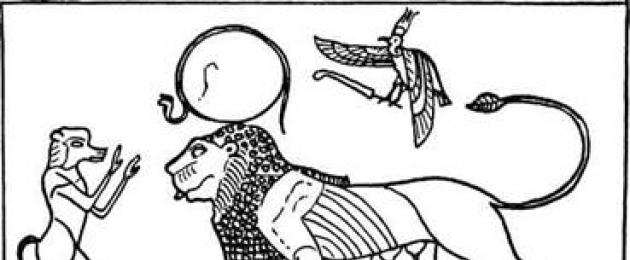

Рис. 78. Дважды повторенный Тот в виде ибиса, с Шу и Тефнут в виде двух львиц

Древний гимн о творении, который мы рассматривали в первом разделе этой главы, относится к мифу об утраченном глазе иначе: глаз следует за Шу и Тефнут в первобытный хаос, чтобы привести их обратно. Но позднее эти боги воздуха сами заставляют глаз вернуться из этого места. В той и другой версии Тефнут и око солнца различны, хотя трудно сказать, самая ли это ранняя форма истории. Другое упоминание мифа о двух глазах солнца, то же, в котором есть возвращение из бездны и (временная?) замена, объясняет разрыв между богом-солнцем и одной его дочерью, или оком, ревностью между двумя глазами (возможно, солнечным и лунным или одним дневного времени и другим, невидимым ночью), что впоследствии приводит к возврату единственного глаза . С другой стороны, в текстах эпохи Птолемеев отрыв «злой богини» от своего отца возникает по причине ее удаления в Нубию, хотя при этом не дается какого-то объяснения взаимной враждебности этой пары. Примечательно, что во всех этих вариантах мы не находим связи с циклом Осириса, и это выглядит следствием того, что миф в своей первоначальной форме основывался на очень древней традиции, датированной периодом, когда культ Осириса еще не распространился по Египту.

Рис. 79. Тот приветствует Тефнут, возвращающуюся из Нубии (продолжение предшествующего отрывка)

Рис. 80. Солнечный глаз в водной пучине

В древних «Текстах пирамид» содержатся в основном только расплывчатые упоминания о глазе солнца, «которое рождается каждый день» , как жестокая гадюка. Хотя даже там возникает связь этого события с битвой между Гором и Сетом. Таким образом, мы находим упоминание о «гадюке, происходящей от Ра», и о «гадюке (царской короны, которая упоминается ранее в том же отрывке), происходящей от Сета (!); она была унесена и возвращена обратно» . Это восстановление едва ли связано с Сетом, хотя такую гадюку носил «Сет на своей голове» , как постоянное украшение лба солярного божества. Более вероятно, что Сет украл ее на время и бог-солнце случайно обнаружил это . Самое определенное объяснение, что «(царь, уходящий по небесной воле) берет себе (?) глаз Гора; (царь) является сыном Хнума» . Другими словами, потерянный глаз исчез в пучинах водного царства Хнума, в истоке Нила и океана, у Первого порога, где он живет в виде «богини юга, великой в магии» .

Все это позволяет нам понять мифологический рисунок, который сопровождает семнадцатую главу Книги мертвых. Он представляет два подземных озера или источника, которые охраняют два бога воды, один из которых изображен как более молодой или менее тучный, чем другой. Один из них держит ладонь-ветвь, которая символизирует время, год, обновление, свежую растительность. И он протягивает другую руку над дырой, в которой находится глаз сокола, то есть глаз бога-солнца в форме сокола, потерянный в подземном мире. Намного раньше это представление было понято ошибочно и искажено, так что были нарисованы два глаза солнца. Папирус Ани добавляет пояснительную надпись к корзине, содержащей глаз сокола: «Океан; его название «Озеро очищения миллионов, и, таким образом, указывает параллельную интерпретацию легенды как ежедневного заката глаза солнца в глубины океана и его возвращение из него, в то время как божество слева, держащее ладонь-ветвь, объяснено как Ху (бесконечное пространство), то есть подобное Шу, богу-воздуху. Таким образом, становится понятно, почему параллельные представления замещают на рисунке, здесь данном, двух львов, которые несут солнце, то есть богов воздуха, Шу и Тефнут, которые каждый день забирают глаз солнца с его места в воде и так восстанавливают его для мира. Здесь нам становится ясно происхождение роли богов Шу и Тефнут, но мы также видим, к своему удивлению, что их участие в мифе было вторичным и сравнительно поздним (1500 г. до н. э.?), так как папирус Ани, подобно другим ранним рукописям Книги мертвых, все еще изображает мнимого бога-воздух как божество Нила и даже покрывает его тело линиями, обозначающими воду.

Рис. 81. Солнечный глаз, охраняемый в глубине

Далее, саму воду Нила объясняют как утраченный глаз, поскольку она является важным воплощением Осириса-Гора, исчезающего или уменьшающегося зимой, но возвращенного из Нубии в виде летнего наводнения Исидой, или ее слезами, или самой Исидой, так как она еще одна дочь солнца. Намеки на эту интерпретацию мифа будут обнаружены в магическом тексте о слезах Исиды, приведенном в главе 6. Там также вновь появится мудрый Тот; и этот целитель, примиритель и регулятор всех солнечных представлений таким образом приведет нас вновь к связи утраченного ока с мифом об Осирисе. Подобно телу Осириса, солнечный глаз заново рожденного Осириса, бога-солнца Гора, разорван на много частей в битве с Сетом, так что Тот должен сложить вместе его шесть, или четырнадцать, или шестьдесят четыре куска. Пятнадцатый или шестьдесят пятый фрагмент явно был утрачен безвозвратно и восстановлен только волшебством божественного целителя. Отсюда заявление, что шестой и пятнадцатый дни каждого месяца «восполняют священное око» . На это восстановление и цифровые интерпретации «спасенного ока», «нетронутого ока» (uzait) намекали жрецы, когда рисовали солнечное око в особом символе, который стал самым популярным амулетом египтян. Таким образом, более древние солярные мифы и их последующая тенденция к включению в, который был отчасти солярным богом, соединились столь разнообразными способами, что мы не можем долее разделять их.

Можно сделать вывод, что миф о глазе, который ушел или был утрачен в царстве тьмы и бездонных глубин, существовал в бесчисленных вариантах, которые когда-нибудь, будем надеяться, будут дополнены новыми открытиями. Версии, которые продолжали существовать, особенно в греко-римский период, как мы уже сказали, содержали чуть больше весьма неясных воспоминаний об этом богатстве. Для иллюстрации достаточно одного примера; даже космическое значение Нубии как коридора к подземному миру или как самого подземного мира было позднее совершенно забыто.

Не сохранилось достаточно текстов, чтобы сравнить этот миф с аналогичными историями других мифологий, повествующих о том, как бог-небо или солярное божество потеряло свой глаз (обычно лунный глаз), который потонул в яме и т. д. Изучение подобных параллелей следует предоставить будущим исследователям.

Все легенды, которые мы привели, показывают, что мифология древних египтян, видимо, была одной из богатейших в мире, несмотря на тот прискорбный факт, что по большей части для получения более или менее целостной картины нам приходится собирать ее по крупицам.

Формат: DjVu

Качество: Сканированные страницы

Количество страниц: 132

Описание

Книга «Глаз и Солнце» принадлежит перу выдающегося советского ученого и замечательного популяризатора науки академика С. И. Вавилова (1891-1951). В ней изложена история изучения света, рассказывается, что такое свет, какова природа Солнца и свойства его лучей, как устроен человеческий глаз и как он воспринимает свет.Книга написана просто, доходчиво, читается с интересом. Являясь классическим произведением научно-популярной литературы, она неоднократно издавалась у нас и за рубежом и всегда пользовалась успехом у читателей.

Ответственный редактор академик И. М. ФРАНК

Введение

War nicht das Auge sonnenhaft,

Wie konnten wir das Licht erblicken?

(Будь не солнечен наш глаз,

Кто бы солнцем любовался?)*

Гёте

* Перевод В. А. Жуковского.

Сопоставление глаза и Солнца так же старо, как и сам человеческий род. Источник такого сопоставления - не наука. И в наше время рядом с наукой, одновременно с картиной явлений, раскрытой и объясненной новым естествознанием, продолжает бытовать мир представлений ребенка и первобытного человека и, намеренно или ненамеренно, подражающий им мир поэтов.

В этот мир стоит иногда заглянуть как в один из возможных истоков научных гипотез. Он удивителен и сказочен; в этом мире между явлениями природы смело перекидываются мосты-связи, о которых иной раз наука еще не подозревает. В отдельных случаях эти связи угадываются верно, иногда они в корне ошибочны и просто нелепы, но всегда они заслуживают внимания, так как эти ошибки нередко помогают понять истину. Поэтому и к вопросу о связи глаза и Солнца поучительно подойти сначала с точки зрения детских, первобытных и поэтических представлений.

Играя «в прятки», ребенок очень часто решает спрятаться самым неожиданным образом: он зажмуривает глаза или закрывает их руками, будучи уверен, что теперь его никто не увидит; для него зрение отождествляется со светом.

Еще удивительнее, впрочем, сохранение такого же инстинктивного смешения зрения и света у взрослых . Фотографы, т. е. люди несколько искушенные в практической оптике, нередко ловят себя на том, что закрывают глаза, когда при заряжении или проявлении пластинок нужно тщательно следить, чтобы свет не проникал в темную комнату. Если внимательно прислушаться к тому, как мы говорим, к нашим собственным словам, то и здесь сразу обнаруживаются следы такой же фантастической оптики. Не замечая этого, люди говорят: «глаза засверкали», «солнце выглянуло», «звезды смотрят».

У поэтов перенос зрительных представлений на светило и, наоборот, приписывание глазам свойств источников света - самый обычный, можно сказать, обязательный прием:

Звезды ночи,

Как обвинительные очи,

За ним насмешливо глядят.

...Его глаза сияют.

Пушкин

С тобой на звезды мы глядели,

Они на нас.

Фет

Неизбежный для зрительного восприятия признак светила - лучи уподобляются ресницам:

Сверкают звезд золотые ресницы.

Фет

Такие примеры без труда и в большом числе можно разыскать почти у каждого поэта, древнего или современного.

Неразрывной и сложной предполагалась связь глаза и Солнца в египетских мифах, изображениях и гимнах.

Как прекрасны оба ока Амона-Ра,

говорится в фиванском гимне, причем под очами бога подразумевались Солнце и Луна. О сложном переплетении зрительных и световых понятий свидетельствуют другие строки того же гимна:

Люди прозрели.

Когда впервые засверкал твой правый глаз,

А левый глаз прогнал тьму ночную.

Древний религиозный символ «всевидящего ока» имеет вид глаза, окруженного лучами (фиг. 1). Глаз здесь одновременно сияет и видит. В одном образе слиты глаз и Солнце, зрение и свет.

Таково основное и вместе с тем неосознанное «положение» донаучной или вненаучной оптики; наряду с ним есть и другое.

Мы постоянно говорим, что свет «режет», «бьет», «пробивается», «льется».

Аменофис IV, основатель культа реального Солнца в Древнем Египте (1370 г. до н. э.)

Слово «поток» света вошло даже в научный и технический обиход. У поэтов уподобление света жидкости - неизбежный оборот:

Золото лучей его струится к ноздрям фараонов.

Да буду облит я лучами твоими каждый день.

Египетские гимны

Снова жадными очами

Свет живительный я пью.

...Молниевидный брызнет луч.

Тютчев

И брызжет солнце горстью

Свой дождик на меня.

Есенин

Фиг. 1. Скульптурное изображение «всевидящего ока» на фронтоне лицейской церкви в г. Пушкине

Иногда такое представление о свете как о чем-то телесном принимает резкие формы. На египетских изображениях эпохи Аменофиса IV (1350 г. до н. э.) лучи солнечного диска - Атона (фиг. 2) заканчиваются пальцами. Само слово «луч» значит «стрела» (от того же корня лук - оружие и лук - стрельчатое растение). В наших инстинктивных движениях иногда обнаруживается такое же грубое овеществление света. М. Горький рассказывает в своих воспоминаниях: «Я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался - совершенно безуспешно - надеть его на голову вместе со шляпой». Ловля света шляпой едва ли менее странна, чем солнечные руки Атона.

Настойчивое уподобление света движущемуся телу или жидкости в детских, первобытных и наших инстинктивных образах явно свидетельствует о стихийном, неосознанном материализме этих представлений. Вместе с тем несомненно, что отождествление света и зрения вызвано примитивным смешением внешнего мира и собственных ощущений.

Фиг. 2. Египетское изображение поклонения реальному Солнцу из Эль Амарны эпохи Аменофиса IV

Такое смешение еще очень сильно у ребенка и первобытного человека и остается в некоторой мере у взрослых и культурных людей в условиях «выключенного сознания». Победа настоящей материалистической пауки и заключалась прежде всего в ясном разделении внешнего мира от субъективных переживаний.

Сознание, разумеется, неизбежно приходит в свое время и разбивает сложные узоры детской и поэтической «оптики». Ребенок постепенно все определеннее начинает отличать свои ощущения от внешнего мира, сон резко отделяется от действительности, обманы чувств - от реальности. Пушкин, конечно, знал, что глаза не «сияют». Фету, разумеется, было известно, что звезды не «глядят», Чехова не требовалось убеждать, что солнечный луч поймать нельзя.

И все же мир представлений ребенка для поэта и до сих пор остается привлекательным, наиболее образным, легче всего доходящим до воображения. Поэтому в поэзии и в обыденной жизни «оптика детей и поэтов », вероятно, будет существовать еще долго. Она живет рядом с сознанием, с наукой, не вмешиваясь в них в наше время, но вместе с тем несомненно, что в прошлом она оказывала некоторое влияние и на науку.

История науки о свете в этом отношении особенно поучительна. Она началась как раз с попытки перенесения «оптики детей и поэтов» в область сознательного, последовательно развиваемого знания. Оба «основных положения» этой оптики, т. е. утверждение тождества зрения и света и телесности света, легли в основу учения о свете в Древней Греции и дожили в разных формах почти до XVII в. н. э.

В знаменитом естественнонаучном диалоге Платона «Тимей», например, почувствуется:

«Из органов боги прежде всего устроили светоносные глаза , которые приладили с таким намерением: по их замыслу должно было возникнуть тело, которое не имело бы жгучих свойств огня, но доставляло кроткий огонь, свойственный всякому дню. И боги сделали так, что родственный дневному свету огонь, находящийся внутри пас, вытекает очищенным через глаза, которые боги сгустили, особенно в середине, так, чтобы они задерживали грубейшую часть огня и пропускали только в чистом виде. И вот, когда дневной свет окружает поток зрения, тогда подобное, исходя к подобному, соединяется с ним и по прямому направлению зрачков образует в связи с родственным одно тело - где бы падающее изнутри ни натолкнулось на то, что встречает его извне. И как скоро все вместе, по подобию, приходит в состояние подобное, то прикасается ли к чему само или что другое прикасается к нему, действие тех предметов распространяет оно через все тело, до души, и производит то чувство, которое мы называем зрением. А когда сродный огонь па ночь отходит - этот (т. е. огонь глаз) обособляется, потому что, исходя к неподобному, он и сам изменяется и гаснет, не соединяясь более с ближним воздухом, так как в нем нет огня».

Так буйному огню Солнца соответствует у Платона кроткий огонь глаз, заходу Солнца - смыкание век на ночь.

Дамиан из Ларисы (IV в. н. э.) пытался следующим образом защищать теорию зрительных лучей, исходящих из глаза . Форма наших глаз , которые не имеют полую форму, в отличие от остальных органов чувств, и поэтому не приспособлены для восприятия чего-либо, но шарообразны, доказывает, по Дамиану, что лучи исходят от нас.

О том, что эти лучи световые, свидетельствуют молнии, вспыхивающие из глаз. У ночных животных глаза ночью даже светятся.

Великие математики древности - Эвклид, Птолемей и другие - на основе учения о зрительных лучах, исходящих от глаз, создали теорию отражения света от плоских и сферических зеркал и положили начало геометрической оптике, сохранившей свое значение и для нас.

Естественно задать вопрос, как можно согласовать поразительно высокий для своего времени уровень греческой науки в геометрии, астрономии, механике и в других областях знания с явно нелепым для современного человека учением о зрительных лучах, излагавшимся теми же Эвклидом и Птолемеем, которые оставили бессмертные творения в области геометрии и астрономии?

Наше недоумение объясняется забвением исторической перспективы. Главная, а вместо с тем труднейшая задача, стоявшая перед древними оптиками, состояла в объяснении изображений предметов. В те времена изображения знали только по самому процессу зрения при помощи собственного глаза пли по рисункам и живописи. Других способов не было, не была известна еще простая камера-обскура и не подозревали возможности получения изображений предметов на любых поверхностях при помощи линз и вогнутых зеркал. Вместе с тем древние не знали и устройства глаза, им оставался неизвестным факт образования изображений на сетчатке при помощи глазной линзы - хрусталика .

При таком положении дела зрение , возникновение изображений окружающих предметов в человеческом мозгу, было необычайно загадочным.

Простейшим решением этой загадки и казалось древним именно представление о зрительных лучах наподобие некоторых щупальцев, исходящих от человека.

Вообразим себя в положении среднего оптика и рассмотрим задачу о получении изображения светящейся точки А от плоского зеркала SS (фиг. 3).

Древние знали прямолинейность распространения света и закон отражения . Если бы они приняли, как мы делаем это теперь, что свет исходит от точки Л, то, пользуясь прямолинейностью и законом отражения света, они провели бы лучи ABD и АСЕ. Они нашли бы, что лучи упираются в глаз в точках D и Е.

Но дальнейшая судьба лучей оставалась для них неизвестной, возникновение изображения в зеркале в точке А" было непонятным, тем более что, как видно из чертежа, лучи, подходя к глазу, расходятся, а не сходятся. На помощь в этой, казалось, непреодолимой для древнего трудности приходило представление о зрительных лучах, заимствованное из примитивных образов ребенка и дикаря. В самом деле, примем, что лучи, создающие изображение, идут не от источника к глазу, а наоборот, и что глаз каким-то образом чувствует первоначальное направление вышедших из него зрительных лучей. Эти лучи в рассматриваемом примере отражения от зеркала (см. фиг. 3) отразятся, как и световые, у зеркала в точках С и В и соберутся в «источнике», в точке А. Первоначальное направление лучей, вышедших из глаз, «сигнализируется», по предположению древних, каким-то способом в мозг, и кажется, что встреча лучей произошла не после отражения, а в мнимой точке А` где пересекаются продолжения лучей, первоначально вышедших из глаза. Преимущество такого толкования заключается в том, что вовсе не требуется знание того, что происходит со светом внутри глаза. Достаточно лишь предположить, как это отмечено, что через глаз некоторым способом сигнализируется первоначальное направление зрительных лучей. Мнимое изображение создается в мозгу. Несмотря на всю причудливость воззрения о зрительных лучах, оно, несомненно, было полезным и прогрессивным для своего времени, так как позволяло построить правильную теорию получения изображений при помощи зеркал. Поэтому оно просуществовало очень долго. Еще в начале XVII в. им иногда пользовался Галилей.

Теории зрительных лучей в древности противопоставлялось лишь еще более фантастическое представление Эпикура и Лукреция о «слепках» с предметов, летящих во всех направлениях и попадающих в глаз. От светящихся и освещенных тел, по Эпикуру, постоянно отделялись тончайшие пленки, в точности сохранявшие рельеф и особенности тела.

Такие, вполне сформированные отпечатки, попадая в глаз, и определяли, но воззрениям древ-них атомистов, зрительное изображение в глазу. Воззрение это, так сказать, «спасло положение», по оно было совершенно качественным, и, конечно, в сравнении с ним количественная геометрическая оптика Эвклида и Птолемея должна была рассматриваться как более совершенная.

Мы задержались довольно долго на теории зрительных лучей , для того чтобы показать, что это не была грубая ошибка древних оптиков, а своего рода наименьшее из зол.

В течение многих веков, из поколения в поколение, учили, что Солнце и глаз - братья, проявления единого материального огня, то буйного, то кроткого, что светиться - значит видеть, видеть - светиться. Земля считалась центром мира, а человек - центром этого центра. Черта раздела между поэтической фантазией и наукой во многих случаях была неотчетливой, стиралась или просто отсутствовала. Поэтический домысел переносили в науку, пытаясь создать неустойчивое единство поэзии и пауки.

Но случалось и обратное: в область мифов и религий проникали сознание и начатки объективной науки. Религией Древнего Египта было поклонение Солнцу.

Несоизмеримость Солнца и Земли , света и глаза выразилась здесь как отношения бога и человека. Этого бога воображали то соколом, то человеком с соколиной головой и солнечным диском, плавающим в ладье по небесному океану (фиг. 4):

Амон-Ра, божественный сокол,

Сверкающий перьями,

Взмахом крыльев совершающий свой круг по небу,-

вот образ Солнца в древнем фиванском гимне.

Но в XIV в. до н. э. в мировоззрении египтян произошел знаменательный перелом. Естественно думать, что новые веяния были прежде всего итогом наблюдений и размышлений египетских ученых астрономов. История не сохранила, однако, их имен. Переворот в египетских воззрениях на Солнце официальные каменные иероглифы связывают, конечно, с фараоном. Египетским Коперником, таким образом, стал фараон Аменофис IV.

В его царствование вводится новый культ - поклонение реальному, истинному Солнцу, не соколу и скарабею, а видимому солнечному диску с его лучами. Фараон меняет свое имя (Аменофис - любезный Амону), принимая имя Эхнатон - угодный Атону, солнечному диску. На памятниках (см. фиг. 2) бог изображается просто диском с лучами. Свет и жизнь - единственные проявления нового бога. В гимнах Атону исчезли древняя пестрота, пышность и сложность символов Солнца, воспеваются благие действия Солнца для человека и всего живого:

Прекрасно светишь ты на небосводе,

Ты, Атон, живой и живший изначально.

Когда восходишь ты с востока,

То наполняешь красою своею все земли.

Светел ты, велик, блестящ и высишься

над всеми землями,

Лучи твои обнимают земли

И все, что ты создал на них,-

просто и понятно поется в начале большого гимна Солнцу . Значение Солнца для Земли стало отчетливым и реальным, и, казалось бы, не могло быть больше речи о равноправности глаза и Солнца. Но культ реального Солнца исчез в Египте вместе с Эхнатоном, и должны были пройти тысячелетия, прежде чем возникла наука, свободная от произвола человеческих ощущений и инстинктов, наука, в которой человек полностью отказался от своего воображаемого привилегированного места во Вселенной, приписывавшегося ему религией и древней наукой. Человек стал рассматривать себя как одно из проявлений природы, как результат долгого развития живого мира на Земле.

Древняя догадка о родстве глаза и Солнца, однако, сохранилась, правда в глубоко измененной форме, в современном естествознании. Наука нашего времени обнаружила подлинную связь глаза и Солнца, связь совсем иную, чем та, о которой думали древние, чем та, о которой говорят дети и поэты. Этой связи и посвящена настоящая книжка.

Но помимо пауки и рядом с пей, поэты, да и все мы, вероятно, еще долго будем твердить о сияющих глазах и глядящих звездах, так же как спустя четыре века после Коперника мы все еще говорим о восходе и заходе Солнца.

Биография Сергея Ивановича Вавилова

Сергей Вавилов родился 12 марта 1891 года в Москве, в семье богатого фабриканта обуви, гласного Московской городской думы Ивана Ильича Вавилова (1863-1928).

Учился в коммерческом училище на Остоженке, затем в Московском университете (МГУ), который окончил в 1914 году. Во время Первой мировой войны С. И. Вавилов служил в различных инженерных частях. Так, в 1914 году он поступил вольноопределяющимся в 25-й сапёрный батальон Московского военного округа. На фронте Сергей Вавилов закончил экспериментально-теоретическую работу под названием «Частоты колебаний нагруженной антенны».

С 1918 по 1932 годы преподавал физику в МГУ. Параллельно в это же время заведовал отделением физической оптики в институте физики и биофизики Наркомздрава. В 1929 году стал профессором. Также преподавал в МВТУ им. Баумана.

В 1932 году Вавилов возглавил Физический институт АН СССР, тогда же стал научным руководителем Государственного оптического института.

В 1940 году С. И. Вавилов узнал об аресте своего брата - Н. И. Вавилова. В связи с этим он добился приёма у Молотова и Берии с целью освободить брата из-под ареста. Однако, Н. И. Вавилов не был освобождён и вскоре умер в Саратовской тюрьме. С. И. Вавилов ещё долго не знал об участи родного брата. О смерти Николая он узнал лишь из письма Олега в 1943 году.

Во время Великой Отечественной войны Сергей Вавилов жил в эвакуации в г. Йошкар-Оле, где закончил биографию Исаака Ньютона, которая была впервые опубликована в 1943 году. Он стал уполномоченным Государственного комитета обороны СССР и руководил работами по разработке новых приборов для вооружения армии. Считается что именно здесь он изобрёл люминесцентную лампу.

В 1945 году был избран президентом АН СССР, сменив на этом посту В. Л. Комарова. 6 марта 1947 года вошёл в первый состав учёного совета физико-технического факультета МГУ (в дальнейшем - МФТИ). Был активным популяризатором науки, инициатором создания Всесоюзного просветительского общества «Знание» и первым председателем его правления; во многом именно его усилиями имя М. В. Ломоносова утвердилось как символ российской науки, по его предложению в структуре АН СССР был организован Музей М. В. Ломоносова.

В 1938 году избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1946 и 1950 годах избирался депутатом Верховного Совета СССР. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Ленина и неоднократно Сталинской премией (1943, 1946, 1951, 1952 - посмертно).

C 1932 года по 1946 год проживал в Ленинграде:

* 1932-1941 - по адресу Биржевая линия, д.12;

* 1941 - Биржевая линия, д.4, кв. 3;

* 1945-1946 - Биржевая линия, д.4.

Научная деятельность

Основным направлением в науке для Сергея Вавилова было исследование оптики, в частности явления люминесценции. В 1925 году Сергей Вавилов совместно с В. Л. Левшиным провёл ряд опытов, в ходе которых было обнаружено уменьшение коэффициента поглощения уранового стекла при больших интенсивностях света.

Наблюдаемый эффект лёг в основу нелинейной оптики.

Он ввёл понятие квантового выхода люминесценции и исследовал зависимость этого параметра от длины волны возбуждающего света (закон Вавилова). Исследовал явление поляризации люминесценции, стал основоположником нового направления - микрооптики, много сделал для развития нелинейной оптики.

Вместе со своим аспирантом П. А. Черенковым в 1934 году открыл эффект Вавилова - Черенкова (черенковское излучение); за это открытие Черенков в 1958 году, уже после смерти Вавилова, был удостоен Нобелевской премии.

Купить или скачать книгу

Все файлы на сайте, прежде чем выкладываются, проверяются на вирусы . Поэтому мы даем 100% гарантию чистоты файлов.

" target="_blank" > Скачать книгу ◄

Нашей коже, мы все знаем. Однако мало кто задумывается, какой вред те же ультрафиолетовые лучи наносят нашему зрению.

Как защитить глаза от солнца?

Самый простой способ – солнцезащитные очки. В идеале с максимально прилегающей к лицу оправой и широкими дужками, чтобы в глаза попадало как можно меньше боковых и отраженных солнечных лучей. Особенно важно носить их летом, в южных широтах или в горах. Причем, как выяснили ученые, ультрафиолетовое излучение особенно сильно воздействует на глаза не в полдень, как многие думают, а утром и во второй половине дня. Так что рассветы и закаты встречать лучше в темных очках. Помните: для глаз не менее опасны и те лучи, которые отражаются от воды, песка или снега.

Еще один вариант защиты глаз от солнца – контактные линзы с УФ-фильтром. Они лучше, чем очки, защищают от боковых лучей (а многие ученые считают, что те гораздо опаснее прямых). Однако заменить солнцезащитные очки линзы не могут: они не закрывают глаза и область вокруг них полностью. Поэтому тем, кто живет на юге, имеет проблемы со зрением или «плохую наследственность» и много времени проводит на солнце, врачи часто советуют носить и очки, и линзы.

Подробнее о том, как выбирать контактные линзы и как за ними ухаживать, расскажут эксперты программы «В форме».

Летом не стоит игнорировать и головные уборы: широкие поля также отсекут значительную часть солнечных лучей. И, наконец, всегда стоит помнить о том, что чем меньше времени мы находимся на открытом солнце – тем лучше для здоровья.

Многочисленные научные исследования ученых доказали, что ультрафиолетовое излучение, если долго находиться на солнце и не защищать глаза, может повреждать как веки, так и поверхность глаз, а также всю их внутреннюю структуру, включая хрусталик. UV-лучи очень часто являются и виновниками различных заболеваний глаз.

Синдром сухого глаза

Избыток ультрафиолета разрушает слезную пленку, защищающую глаз, меняется состав и уменьшается количество слезной жидкости, как следствие – возникает чувство «сухости» глаз, ощущение жжения, боли, ухудшение зрения. Именно такие жалобы офтальмологи чаще всего слышат от пациентов, вернувшихся из отпуска на юге. Восстановить слезную пленку помогут специальные гели и капли, снимающие раздражение и защищающие роговицу от пересыхания. Но назначать их должен врач. Синдром «сухого глаза» (сухой кератоконъюнктивит), особенно запущенный, опасен своими осложнениями, вплоть до потери зрения.

Фотокератит

Воспаление роговицы, возникшее в результате ее солнечного ожога – еще одно неприятное заболевание, которое может вызвать УФ-излучение. Фотокератит возникает примерно через 6-12 часов после воздействия ультрафиолетовых лучей на незащищенную роговицу, появляется боль и ощущение инородного тела в глазу, глаза краснеют, слезятся, на яркий свет становится больно смотреть. Однако фотокератит – так называемое самопроходящее заболевание, симптомы которого исчезают через пару дней, чаще всего без специального лечения. Надо лишь дать глазам отдых, ограничить пребывание на солнце, не сидеть долго за книгами. Компьютером и телевизором. Но при длительном и часто повторяющемся воздействии солнечных лучей на незащищенную роговицу, а также при присоединении к фотокератиту бактериальных и вирусных инфекций возможно помутнение роговицы и ухудшение зрения, а в самых серьезных случаях – даже его потеря.

Птеригиум

Чрезмерное воздействие ультрафиолета в несколько раз повышает риск развития в будущем птеригиума – нарастания измененной непрозрачной ткани конъюнктивы к центру роговицы, вызывающего медленную потерю зрения. Причем, согласно современным исследованиям, ультрафиолетовое излучение – один из основных виновников этого заболевания, играющий даже большую роль, чем генетика. Например, по статистике врачей клиник США, у жителей северных широт вероятность развития птеригиума в два-три раза меньше, чем у тех, кто живет во Флориде и других южных широтах.

Катаракта

Опасные UVB-лучи, являющиеся главными виновниками развития злокачественных новообразований кожи, еще и одни из главных виновников повреждения сетчатки и хрусталика свободными радикалами, что в итоге может привести к развитию такого опасного заболевания, как катаракта. Первыми симптомами катаракты могут быть «мушки», мелькающие перед глазами, раздвоение предметов или их «окрашивание» в желтый цвет. Причем значительное «омоложение» катаракты офтальмологи связывают именно с .