– заболевание, характеризующееся перерождением паренхиматозной ткани печени в фиброзную соединительную ткань. Сопровождается тупой болью в правом подреберье, желтухой, повышением давления в системе воротной вены с характерными для портальной гипертензии кровотечениями (пищеводными, геморроидальными), асцитом и пр. Заболевание носит хронический характер. В диагностике цирроза печени определяющую роль играют данные УЗИ, КИ и МРТ печени, показатели биохимических проб, биопсия печени. Лечение цирроза печени предусматривает строгий отказ от алкоголя, соблюдение диеты, прием гепатопротекторов; в тяжелых случаях – трансплантацию донорской печени.

Общие сведения

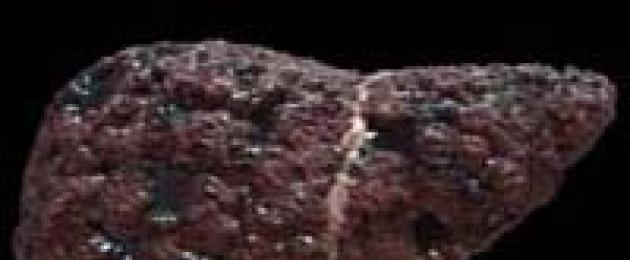

Цирроз характеризуется возникновением в ткани печени соединительнотканных узлов, разрастанием соединительной ткани, формированием «ложных» долек. Цирроз различают по размеру формирующихся узлов на мелкоузловой (множество узелков до 3 мм в диаметре) и крупноузловой (узлы превышают 3 мм в диаметре). Изменения структуры органа в отличие от гепатитов необратимы, таким образом, цирроз печени относится к неизлечимым заболеваниям.

Среди причин развития цирроза печени лидирует злоупотребление алкоголем (от 35,5% до 40,9% пациентов). На втором месте располагается вирусный гепатит С . У мужчин цирроз развивается чаще, чем у женщин, что связано с большим распространением в мужской среде злоупотребления алкоголем.

Этиология и патогенез

В подавляющем большинстве случаев причиной развития цирроза печени является злоупотребление алкоголем и вирусные гепатиты В и С. Регулярное употребление алкоголя в дозах 80-160 мл этанола ведет к развитию алкогольной болезни печени , которая в свою очередь прогрессирует с возникновением цирроза. Среди лиц, злоупотребляющих алкоголем на протяжении 5-10 лет, циррозом страдает 35%.

Диагностика цирроза печени

Постановка диагноза осуществляется гастроэнтерологом или гепатологом на основании совокупности данных анамнеза и физикального осмотра, лабораторных исследований, функциональных проб, методов инструментальной диагностики.

В общем анализе крови при циррозе печени может отмечаться анемия, лейкоцитопения, тромбоцитопения (обычно это говорит о развитии гиперспленизма), данные коагулограммы показывают снижение протромбинового индекса. Биохимический анализ крови выявляет повышение активности печеночных ферментов (Алт, АсТ, щелочной фосфатазы), увеличение содержания в крови билирубина (обе фракции), калия и натрия, мочевины и креатинина, понижен уровень альбуминов. Также проводят анализы на выявление антител к вирусам гепатита и определение содержание альфа-фетопротеина.

К инструментальным методам диагностики, помогающим дополнить клиническую картину цирроза, относятся УЗИ органов брюшной полости (отмечают изменение размеров и формы печени, ее звуковой проницаемости, также видны признаки портальной гипертензии, изменения селезенки). Компьютерная томография брюшной полости позволяет еще более детально визуализировать печень, сосуды, желчные протоки. При необходимости проводится МРТ печени и допплерометрия сосудов печени.

Для окончательной постановки диагноза и выбора тактики лечения необходима биопсия печени (позволяет оценить характер морфологических изменений и сделать предположение о причинах развития цирроза). В качестве вспомогательных методов выявления причины возникновения данного заболевания применяют методики выявление ферментных недостаточностей, исследуют показатели метаболизма железа, активность протеинов – маркеров обменных расстройств.

Лечение цирроза печени

Терапия больных с циррозом печени должна решать следующие задачи: остановить прогрессирующее перерождение печеночной ткани, компенсировать имеющиеся функциональные расстройства, уменьшить нагрузку на вены коллатерального кровотока, предупредить развитие осложнений.

Всем пациентам назначается специальная диета и рекомендуется режим питания. При циррозе в фазе компенсации питаться необходимо полноценно, соблюдать баланс содержания белков, жиров и углеводов, принимать необходимые витамины и микроэлементы. Больные с циррозом печени должны категорически отказаться от употребления алкоголя.

При возникновении высокого риска развития энцефалопатии, печеночной недостаточности, больных переводят на диету с пониженным содержанием белка. При асците и отеках пациентам рекомендован отказ от соли. Рекомендации по режиму: питание регулярное, 3-5 раз в день, занятия физическими упражнениями, избегание гиподинамии (прогулки, плавание, ЛФК). Пациентам, страдающим циррозом печени, противопоказаны многие лекарственные средства. Также желательно ограничить употребление лекарственных трав и биологически активных добавок к пище.

Медикаментозная терапия цирроза печени заключается в корректировании симптомов, связанных с нарушением обмена, применением гепатопротекторов (адеметионин, орнитин, урсодезоксихолиевая кислота). Также применяют препараты, способствующие выведению аммиака и нормализации кишечной флоры (лактулоза), энтеросептики.

Помимо непосредственного лечения цирроза, медикаментозную терапию назначают для борьбы с патологией, послужившей причиной перерождению печеночной ткани: противовирусная интерферонотерапия, гормональная терапия аутоиммунных состояний и т. д.

При выраженном асците производят парацентез и откачку избытка жидкости из брюшной полости. Для формирования альтернативного кровотока делают шунтирование коллатеральных сосудов. Но кардинальной хирургической методикой лечения цирроза является трансплантация донорской печени. Трансплантация показана пациентам с тяжелым течением, быстрым прогрессированием, высокой степенью перерождения печеночной ткани, печеночной недостаточностью.

Профилактика и прогноз цирроза печени

Профилактика цирроза печени заключается в ограничении приема алкоголя, своевременном и адекватном лечении вирусных гепатитов и других заболеваний, способствующих развитию цирроза. Также рекомендовано здоровое сбалансированное питание и активный образ жизни.

Цирроз является неизлечимым заболеванием, но при выявлении на ранних стадиях, успешном искоренении этиологического фактора и следовании рекомендациям по диете и образу жизни прогноз выживаемости относительно благоприятен. Алкогольный цирроз при продолжении злоупотребления алкоголем склонен к скорой декомпенсации и развитию опасных осложнений.

Больные с развившимся асцитом имеют прогноз выживаемости порядка 3-5 лет. При возникновении кровотечения из варикозных вен коллатерального кровотока смертность в первом эпизоде составляет порядка 30-50%. Развитие печеночной комы ведет к летальному исходу в подавляющем большинстве случаев (80-100%).

Цирроз печени - это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и трансформацией нормальной структуры печени с образованием узлов. Он служит конечной стадией ряда хронических заболеваний печени. Тяжесть и прогноз цирроза зависят от объёма сохранившейся функционирующей массы паренхимы печени, выраженности портальной гипертензии и активности основного заболевания, приведшего к нарушению функций печени.

МКБ-10 K74 Фиброз и цирроз печени K70.3 Алкогольный цирроз печени K71.7 С токсическим поражением печени K74.3Первичный билиарный цирроз K74.4 Вторичный билиарный цирроз K74.5 Билиарный цирроз неуточнённый K74.6 Другой и неуточнённый цирроз печени К72 Хроническая печёночная недостаточность К76.6 Портальная гипертензия.

Пример формулировки диагноза

Эпидемиология

Цирроз печени занимает первое место среди причин смертности от болезней органов пищеварения (исключая опухоли). Распространённость составляет 2–3% (на основании данных аутопсий). Цирроз печени наблюдают в 2 раза чаще у мужчин старше 40 лет по сравнению с общей популяцией.

Этиология

Наиболее частыми причинами развития цирроза печени выступают следующие заболевания и состояния. ■ Вирусные гепатиты - (B, C, D). ■ Почти всегда развитию алкогольного цирроза предшествует постоянное употребление алкоголя в течение более 10 лет. Риск поражения печени достоверно увеличивается при употреблении более 40–80 г чистого этанола в день в течение не менее 5 лет. ■ Иммунные заболевания печени: аутоиммунный гепатит, болезнь «трансплантант против хозяина». ■ Заболевания жёлчных путей: вне- и внутрипечёночная обструкция жёлчных путей, вызванные различными причинами, холангиопатии у детей. ■ Болезни обмена веществ: гемохроматоз, недостаточность α1-антитрипсина, болезнь Вильсона–Коновалова, муковисцидоз (кистозный фиброз), галактоземия, гликогенозы, наследственная тирозинемия, наследственная непереносимость фруктозы, абеталипопротеинемия, порфирии. ■ Нарушение венозного оттока из печени: синдром Бадда–Киари, веноокклюзионная болезнь, тяжёлая правожелудочковая сердечная недостаточность. ■ Применение гепатотоксичных ЛС (метотрексатаB, амиодаронаC), токсинов, химикатов. ■ Другие инфекции: шистосомоз, бруцеллёз, сифилис, саркоидоз. ■ Другие причины: неалкогольный стеатогепатит, гипервитаминоз А. Время, необходимое для развития фиброза печени, в значительной степени зависит от этиологического фактора. Наиболее часто наблюдаемые формы фиброза и цирроза развиваются медленно: алкогольный цирроз печени формируется за 10–12 лет злоупотребления алкоголем, вирусные циррозы печени формируются через 20–25 лет после инфицирования. Наиболее быстрые темпы развития цирроза печени (несколько месяцев) отмечены у пациентов с билиарной обструкцией опухолевой этиологии и у новорожденных с атрезией жёлчевыводящих протоков.

Профилактика

Профилактика цирроза печени включает своевременное выявление состояний, способных приводить к его развитию, и адекватную коррекцию обнаруженных нарушений. ■ Гемохроматоз. Несколько исследований продемонстрировали экономическую эффективность популяционного скрининга на наследственный гемохроматоз. Во время скринига определяют железо в сыворотке крови, общую и свободную железосвязывающую способность сыворотки. Если эти показатели повышены, их определяют повторно и при достоверном повышении обследуют пациента на гемохроматоз. ■ Скрининг на злоупотребление алкоголем: ограничение потребления алкоголя достоверно уменьшает вероятность развития цирроза печениB. Возможно применение CAGE-теста (Cut - резать, Angry - сердитый, Guilty - виновность, Empty - пустой), включающего четыре вопроса. 1. Возникало ли у Вас ощущение того, что Вам следует сократить употребление спиртных напитков? 2. Возникало ли у Вас чувство раздражения, если кто-то из окружающих (друзья, родственники) говорил Вам о необходимости сократить употребление спиртных напитков? 3. Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство вины, связанное с употреблением спиртных напитков? 4. Возникало ли у Вас желание принять спиртное на следующее утро после эпизода употребления алкоголя? Чувствительность и специфичность составляют примерно 70%, основное достоинство - возможность тестирования при сборе анамнеза. Положительный ответ более чем на два вопроса позволяет заподозрить алкогольную зависимость, сопровождающуюся изменениями поведения и личности. Из лабораторных признаков маркёрами злоупотребления алкоголем могут выступать преобладающее повышение активности АСТ по сравнению с АЛТ, повышение ГГТП, Ig A, увеличение среднего объёма эритроцитов. Все эти признаки обладают высокой специфичностью при относительно низкой чувствительности, за исключением активности ГГТП, повышение которой считают высокоспецифичным признаком как злоупотребления алкоголем, так и алкогольной зависимостиA. ■ Скрининг на вирусы гепатита B и C: подробнее см. статью «Гепатиты вирусные острые и хронические». У индивидуумов с факторами риска хронических гепатитов необходимо провести исследование на вирусы гепатита В и C. Выживаемость больных с хроническими гепатитами, как при наличии цирроза, так и без него, существенно выше при своевременной интерферонотерапииB. ■ Скрининг при использовании гепатотоксичных препаратов, в первую очередь метотрексатаB и амиодаронаC, - определяют активность АЛТ и АСТ каждые 1–3 мес. Указанные препараты при длительном применении могут приводить к циррозу печени. ■ Скрининг среди родственников больных с хроническим поражением печени. Обследуют родственников первой степени родства: определяют степень насыщения трансферрина и сывороточную концентрацию ферритина (выявление врождённого гемохроматозаB), сывороточную концентрацию церулоплазмина (диагностика болезни Вильсона–КоноваловаB), выявление дефицита α1-антитрипсина. ■ Скрининг для выявления неалкогольной жировой болезни печени. Факторы риска - сахарный диабет 2 типа, ожирение, гиперлипидемия, отношение активности АСТ/АЛТ выше 1,0; особенно существенно возрастает риск у пациентов старше 45 летB. Всем пациентам из группы риска необходимо провести УЗИ печени для выявления стеатоза. Пациентов необходимо проинформировать о возможности развития цирроза печени.

Скрининг

Скрининг на выявление непосредственно цирроза печени не проводят. Скрининговые мероприятия осуществляют с целью выявления заболеваний и состояний, способных привести к циррозу печени (см. выше раздел «Профилактика»).

Классификация

Циррозы печени разделяют по этиологии (см. выше раздел «Этиология») и степени тяжести, для чего применяют классификацию по Чайлду–ПьюA (табл. 4-10). Таблица 4-10. Определение степени тяжести цирроза печени по Чайлду–Пью

|

Показатель |

|||

|

Энцефалопатия |

|||

|

Мягкий, легко поддаётся лечению |

Напряжённый, плохо поддаётся лечению |

||

|

Концентрация билирубина сыворотки крови,мкмоль/л (мг%) |

Менее 34 (<2,0) |

34–51 (2,0–3,0) |

Более 51 (>3,0) |

|

Уровень альбумина сыворотки крови, г |

|||

|

Протромбиновое время (с), илипротромбиновый индекс (%) |

Более 6 (<40) |

||

Каждый из показателей оценивают в баллах (соответственно в 1, 2 или 3 балла). Интерпретацию осуществляют по следующим критериям. ■ Класс A (компенсированный) - 5–6 баллов. ■ Класс B (субкомпенсированный) - 7–9 баллов. ■ Класс C (декомпенсированный) - 10–15 баллов.

Диагностика

План обследования

Предположить диагноз цирроза печени позволяют клинико-анамнестические данные (симптоматика очень разнообразна, см. раздел «Анамнез и физикальное обследование»), подтвердить - результаты лабораторно-инструментального обследования. Необходимо установить этиологию заболевания, поскольку в ряде случаев этиотропная терапия позволяет замедлить прогрессирование заболевания и снизить смертность. Наиболее частые причины - вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем, менее частые причины перечислены в разделе «Этиология». В ряде случаев причину цирроза обнаружить не удаётся, в этом случае устанавливают диагноз криптогенного цирроза печени. При установлении диагноза необходимо дополнительно оценивать следующие параметры. ■ Состояние основных функций печени: наличие синдромов цитолиза, холестаза, состояние свёртывающей системы крови (для цирроза характерен геморрагический синдром), белково-синтетической функции печени. ■ Выявление синдрома гиперспленизма (в первую очередь по количеству тромбоцитов). ■ Выявление и оценка степени портальной гипертензии (опасной в первую очередь кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка - ФЭГДС). ■ Обнаружение возможного асцита. ■ Оценка психического статуса для своевременности диагностики печёночной энцефалопатии. Тяжесть цирроза печени определяют по классификации печёночно-клеточной функции при циррозе печени по Чайлду–Пью (см. раздел «Классификация»).

Анамнез и физикальное обследование Характерны следующие симптомы и синдромы. ■ Общая симптоматика: сонливость, слабость, повышенная утомляемость и зуд кожи. При выраженной сонливости, равно как и при раздражительности и агрессивном поведении, необходимо исключать печёночную энцефалопатию. ■ Изменения печени и селезёнки: печень уплотнена и увеличена, однако иногда может быть небольших размеров. У большинства больных пальпируется умеренно увеличенная селезёнка (проявления портальной гипертензии). ■ Желтуха: начальные признаки желтухи незаметны для больного и характеризуются иктеричностью склер и слизистых оболочек, уздечки языка, лёгким потемнением мочи, которому больные обычно не придают должного значения. ■ Затруднения дыхания (дыхание поверхностное, учащённое) могут быть обусловлены: асцитом с повышением внутрибрюшного давления и ограничением подвижности диафрагмы, хронической сердечной недостаточностью, гидротораксом на фоне отёчно-асцитического синдрома. ■ Геморрагический синдром (вследствие нарушения синтеза факторов свёртывания крови в печени): характерны кровоточивость дёсен, носовые кровотечения. Больные замечают, что синяки и кровоподтёки образуются даже при незначительных механических воздействиях. ■ Портальная гипертензия: асцит, варикозное расширение вен пищевода и желудка, расширение вен передней брюшной стенки в виде «головы Медузы», спленомегалия, печёночная энцефалопатия. ■ Асцит (проявление портальной гипертензии): увеличение живота в объёме за счёт скопившейся жидкости (может скапливаться более 10–15 л жидкости, типичен «лягушачий живот»), при большом её количестве создаётся картина «напряжённого асцита», выбухание пупка, иногда с его разрывами, перкуторные признаки жидкости в брюшной полости, положительный симптом флюктуации. ■ Прочие признаки, характерные для цирроза печени: ✧ телеангиэктазии на верхней половине туловища и лице; ✧ ладонная эритема; ✧ гинекомастия; ✧ атрофия яичек/аменорея; ✧ отёки ног (при асците); ✧ шум Крювелье–Баумгартена - венозный шум над животом, связанный с функционированием венозных коллатералей; ✧ контрактура Дюпюитрена, более типичная для цирроза печени алкогольной этиологии; ✧ изменения концевых фаланг пальцев рук по типу барабанных палочек; ✧ атрофия скелетной мускулатуры, отсутствие оволосения в подмышечной впадине; ✧ увеличение околоушных слюнных желёз (типично для пациентов, страдающих алкоголизмом); ✧ печёночный запах возникает при декомпенсации функций печени, предшествует и сопровождает развитие печёночной комы; ✧ хлопающий тремор также характерен для декомпенсации печёночных функций. Особенно пристальное внимание нужно уделять признакам развившихся осложнений: ■ симптомам желудочно-кишечных кровотечений: кровавая рвота, мелена, систолическое АД менее 100 мм рт.ст. со снижением его на 20 мм рт.ст. при переходе в вертикальное положение, ЧСС более 100 в минуту; ■ признакам спонтанного бактериального перитонита - разлитой боли различной интенсивности в брюшной полости, лихорадке, рвоте, диарее, признакам пареза кишечника; ■ спутанности сознания, отражающей развитие печёночной энцефалопатии; ■ снижению суточного диуреза - вероятному признаку развития почечной недостаточности.

Цирроз печени – хроническое заболевание, сопровождающееся структурными изменениями печени с образованием рубцовых тканей, сморщиванием органа и уменьшением ее функциональности.

Он может развиться на фоне длительного и систематического злоупотребления алкоголем, вирусного гепатита с последующим переходом его в хроническую форму, либо вследствие нарушений аутоиммунного характера, обструкции внепеченочных желчных протоков, холангита.

Что это такое?

Цирроз печени - хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Печень с циррозом увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая. Смерть наступает в зависимости от различного рода случаев в течение двух–четырёх лет с сильными болями и мучениями пациента в терминальной стадии болезни.

Немного исторических данных

Еще с Древних времен, печень считали таким же важным органом, как сердце. По представлениям жителей Мессопотамии, в печени вырабатывается кровь и живет душа. Еще Гиппократ описывал связь между болезнями печени и желтухой, а также асцитом. Он утверждал, что желтуха и твердая печень – плохое сочетание признаков. Это было первое суждение о циррозе печени и его симптомах.

Цирроз печени и причины его возникновения были описаны в 1793 году Мэтью Бэйлли в трактате «морбидная анатомия». В своей работе он четко связал употребление алкогольных напитков с возникновением симптомов цирроза печени. По его мнению, болели чаще мужчины среднего и старшего возраста. Англичане окрестили цирроз печени «джиновой чумой» или «джиновой печенью».

Термин цирроз происходит от греческого «kirrhos», что означает желтый цвет и принадлежит Рене Теофилу Гиацинту Лаэннеку – французскому врачу и анатому. Над изучением цирроза печени трудились и трудятся до нашего времени много ученых. Вирхов, Кюне, Боткин, Татаринов, Абеллов и другие предложили много теорий о том, что такое цирроз печени, его симптомы, причины, методы диагностики и лечения.

Причины развития цирроза

Среди основных причин, приводящих к развитию болезни, выделяют:

- Вирусный гепатит, который по разным оценкам приводит к формированию патологии печени в 10-24% случаев. Болезнью заканчиваются такие разновидности гепатитов, как , D и недавно обнаруженный гепатит G;

- Различные заболевания желчных путей, среди которых внепеченочная обструкция, и первичный склерозирующий ;

- Нарушения в работе иммунной системы. К развитию цирроза приводят многие аутоиммунные болезни;

- Портальная гипертензия;

- Венозный застой в печени или синдром Бадда-Киари;

- Отравления химическими веществами, оказывающими токсическое влияние на организм. Среди таких веществ особо губительны для печени промышленные яды, соли тяжелых металлов, афлатоксины и грибные яды;

- Болезни, передающиеся по наследству, в частности, генетически обусловленные нарушения обмена веществ (аномалии накопления гликогена, болезнь Вильсона-Коновалова, дефицит а1-антитрипсина и галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы);

- Длительный приём лекарственных препаратов, среди которых Ипразид, анаболические стероидные средства, Изониазид, андрогены, Метилдофа, Индерал, Метотрексат и некоторые другие;

- Прием больших доз алкоголя на протяжении 10 лет и более. Зависимости от конкретного вида напитка нет, основополагающий фактор – присутствие в нем этилового спирта и его регулярное поступление в организм;

- Редкая болезнь Рандю-Ослера также может стать причиной цирроза.

Кроме того, отдельно стоит сказать о криптогенном циррозе, причины которого остаются невыясненными. Он имеет место в пределах от 12 до 40% случаев. Провоцирующими факторами формирования рубцовой ткани могут стать систематическое недоедание, инфекционные болезни, сифилис (бывает причиной цирроза у новорожденных). Существенно повышает риск развития болезни комбинированное влияние этиологических факторов, например, сочетание гепатита и алкоголизма.

Классификация

Современная классификация рассматриваемого заболевания основывается на учете этиологических, морфогенетических и морфологических критериев, а также критериев клинико-функциональных. Исходя из причин, на фоне воздействия которых развился цирроз печени, определяют следующие его варианты:

В зависимости от клинико-функциональных характеристик, цирроз печени характеризуется рядом следующих особенностей:

- уровень печеночно-клеточной недостаточности;

- общий характер течения заболевания (прогрессирующий, стабильный или регрессирующий);

- степень актуальной для заболевания портальной гипертензии (кровотечения, асцит);

- общая активность процесса течения заболевания (активный цирроз, цирроз умеренно активный, а также неактивный цирроз).

Портальный цирроз печени

Самая распространенная форма заболевания, которая характеризуется поражением печеночных тканей и гибелью гепатоцитов. Изменения происходят из-за неправильного питания и злоупотребления алкогольными напитками. В 20% портальный цирроз печени может вызвать болезнь Боткина. Сначала пациент жалуется на нарушения со стороны пищеварительного тракта. Затем развиваются внешние признаки болезни: пожелтение кожных покровов, появление на лице сосудистых звездочек. Последняя стадия характеризуется развитием асцита (брюшной водянки).

Билиарный цирроз

Это особая форма заболевания, развивающаяся вследствие длительного холестаза или поражения желчных путей. Билиарный цирроз является аутоиммунной патологией, которая длительно протекает безо всякой симптоматики. Болеют им в основном женщины 40-60 лет. Первичная степень болезни часто сочетается с сахарным диабетом, красной волчанкой, дерматомиозитом, ревматоидным артритом и лекарственной аллергией.

Первые признаки

Среди ранних симптомов, указывающих на цирроз, можно отметить следующие:

- и сухость, особенно часто в утренние часы;

- Больной несколько теряет в весе, становится раздражительным, быстрее утомляется;

- Человека могут беспокоить периодические расстройства стула, усиленный метеоризм;

- Периодически возникающие . Они имеют тенденцию к нарастанию после усиленных физических нагрузок или после принятия жирной и жареной пищи, алкогольных напитков;

- Некоторые формы болезни, например, постнекротический цирроз, проявляют себя в виде желтухи уже на ранних этапах развития.

В некоторых случаях болезнь заявляет о себе остро и ранние признаки отсутствуют.

Симптомы цирроза

Для цирроза характерны общие симптомы: слабость, пониженная трудоспособность, неприятные ощущения в животе, диспепсические расстройства, повышение температуры тела, боли в суставах, также отмечаются метеоризм, боль и чувство тяжести в верхней половине живота, похудение, . При осмотре выявляется увеличение печени, уплотнение и деформация её поверхности, заострение края. Сначала отмечается равномерное умеренное увеличение обеих долей печени, позднее как правило преобладает увеличение левой доли. Портальная гипертензия проявляется умеренным увеличением селезенки.

Развёрнутая клиническая картина проявляется синдромами печёночно-клеточной недостаточности и портальной гипертензии. Имеют место вздутие живота, плохая переносимость жирной пищи и алкоголя, тошнота, рвота, диарея, чувство тяжести или боль в животе (преимущественно в правом подреберье). В 70 % случаев обнаруживается гепатомегалия, печень уплотнена, край заострён. У 30 % больных при пальпации выявляется узловатая поверхность печени. Спленомегалия у 50 % больных.

Субфебрильная температура, возможно, связана с прохождением через печень кишечных бактериальных пирогенов, которые она не в состоянии обезвредить. Лихорадка резистентна к антибиотикам и проходит только при улучшении функции печени. Также могут быть внешние признаки - пальмарная или плантарная эритема, сосудистые звёздочки, скудный волосяной покров в подмышечной области и на лобке, белые ногти, гинекомастия у мужчин вследствие гиперэстрогенемии. В ряде случаев пальцы приобретают вид «барабанных палочек».

В терминальной стадии болезни в 25 % случаев отмечается уменьшение размеров печени. Также возникают желтуха, асцит, периферические отёки из-за гипергидратации (прежде всего отёки ног), внешние венозные коллатерали (варикозно-расширенные вены пищевода, желудка, кишечника). Кровотечение из вен часто заканчивается летальным исходом. Реже возникают геморроидальные кровотечения, они менее интенсивны.

Последствия

Цирроз печени, в принципе, в одиночку, не вызывает смерть, смертельно опасны его осложнения в стадии декомпенсации. Среди них:

- при циррозе — это скопление жидкости в брюшной полости. Назначают диету с ограничением белка (до 0,5 грамм на кг массы тела) и соли, мочегонные препараты, внутривенное введение альбумина (белковый препарат). При необходимости прибегают к парацентезу – удалению избытка жидкости из брюшной полости.

- Спонтанный бактериальный перитонит — воспаление брюшины, за счет инфицирования жидкости в брюшной полости (асцита). У больных повышается температура до 40 градусов, озноб, появляется интенсивная боль в животе. Назначают длительно антибиотики широкого спектра действия. Лечение проводят в отделение интенсивной терапии.

- Печеночная энцефалопатия. Проявляется от незначительных неврологических нарушений (головная боль, повышенная утомляемость, заторможенность) до тяжелой комы. Так как она связана с накоплением в крови продуктов белкового обмена (аммиака) – ограничивают, или исключают из рациона белок, назначают пребиотик – лактулозу. Она обладает слабительным действием и способностью связывать и уменьшать образования аммиака в кишечнике. При выраженных неврологических нарушениях лечения проводят в отделении интенсивной терапии.

- Гепаторенальный синдром – развитие острой почечной недостаточности у больных с циррозом печени. Прекращают применение мочегонных препаратов, назначают внутривенное введение альбумина. Лечение проводят в отделение интенсивной терапии.

- Острое варикозное кровотечение. Возникает из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. У больного нарастает слабость, падает артериальное давление, учащается пульс, появляется рвота с примесью крови (цвета кофейной гущи). Лечение проводят в отделение интенсивной терапии, при неэффективности, применяют хирургическое методы лечения. Для остановки кровотечения применяют внутривенное введение октропида (для снижения давления в кровотоке брюшных сосудов), эндоскопическое лечение (перевязка варикозно расширенных узлов, склеротерапия). Осторожно проводят переливание растворов и компонентов крови, для поддержания необходимого уровня гемоглобина.

- Развитие гепатоцеллюлярной карциномы – злокачественного новообразования печени.

Кардинальное лечение гепатоцеллюлярной карциномы и декомпенсированного цирроза печени – пересадка печени. Замена печени пациента печенью донора.

Цирроз печени на последней стадии: фото людей

На фото ниже показано, как проявляется заболевание у человека.

Асцит при циррозе печени — осложнение

Отеки нижних конечностей у пациентки с циррозом печени при хроническом гепатите

Диагностика

Определение диагноза цирроз печени проходит в несколько этапов. Сам диагноз ставится на основании данных инструментальных исследований:

- Магнитно-резонансная или компьютерная томография – наиболее точный метод диагностики.

- Биопсия – метод гистологического исследования материала, взятого из печени, который позволяет установить вид цирроза крупно- или мелкоузловой и причину развития заболевания.

- УЗИ – в качестве скрининга. Позволяет установить только предварительный диагноз, однако является незаменимым при постановке диагноза асцит и портальная гипертензия.

Если при постановке диагноза гистологическое исследование не позволило определить причину развития заболевания, продолжают ее поиск. Для этого выполняют анализ крови на предмет наличия:

- антимитохондриальных антител;

- РНК вируса гепатита С и ДНК вируса гепатита В при помощи ПЦР-метода;

- альфа-фетопротеина – для того, чтобы исключить рак крови;

- уровня меди и церрулоплазмина;

- уровень иммуноглобулинов А и G, уровня Т-лимфоцитов.

На следующем этапе определяется степень повреждения организма вследствие поражения печени. Для этого используют:

- сцинтиграфия печени – радионуклидное исследование для определения работающих клеток печени;

- биохимический анализ крови для определения таких показателей, как уровень натрия и калия, коагулограмма, холестерин, щелочная фосфатаза, билирубин общий и фракционный, АСТ, АЛТ, липидограмма, протеинограмма;

- степень поражения почек – креатинин, мочевина.

Отсутствие или наличие осложнений:

- УЗИ для исключения асцита;

- исключение внутренних кровотечений в пищеварительном тракте путем исследования кала на наличие в нем скрытой крови;

- ФЭГДС – для исключения варикозных расширений вен желудка и пищевода;

- ректороманоскопия для исключения варикозных расширений вен в прямой кишке.

Печень при циррозе прощупывается через переднюю стенку брюшины. При пальпации ощутима бугристость и плотность органа, однако это возможно только на стадии декомпенсации.

При ультразвуковом исследовании четко определяются очаги фиброза в органе, при этом они классифицируются на мелкие – меньше 3 мм, и крупные – свыше 3 мм. При алкогольной природе цирроза развиваются изначально мелкие узлы, биопсия определяет специфические изменения в клетках печени и жировой гепатоз. На более поздних стадиях заболевания узлы укрупняются, становятся смешанными, жировой гепатоз исчезает. Первичный билиарный цирроз отличается увеличением печени с сохранением структуры желчевыводящих путей. При вторичном билиарном циррозе печень увеличивается за счет препятствий в желчных протоках.

Стадии цирроза печени

Течение заболевания, как правило, характеризуется собственной продолжительностью, при этом выделяют следующие основные его стадии:

- Стадия компенсации. Характеризуется отсутствием симптоматики цирроза, что объясняется усиленнием работы сохранившихся печеночных клеток.

- Стадия субкомпенсации. На данном этапе отмечаются первые признаки цирроза печени (в виде слабости и дискомфорта области правого подреберья, снижения аппетита и похудения). Выполнение функций, присущих работе печени, происходит в неполном объеме, что происходит по причине постепенного утрачивания ресурсов сохранившихся клеток.

- Стадия декомпенсации. Здесь уже речь идет о печеночной недостаточности, проявляемой выраженными состояниями (желтуха, портальная гипертензия, кома).

Как лечить цирроз печени?

Вообще, лечение цирроза печени подбирается в строго индивидуальном порядке – терапевтическая тактика зависит от стадии развития болезни, вида патологии, общего состояния здоровья больного, сопутствующих заболеваний. Но существуют и общие принципы назначения лечения.

К таковым относятся:

- Компенсированная стадия цирроза печени всегда начинается с устранения причины патологии – печень в этом случае еще способна функционировать в обычном режиме.

- Больному нужно придерживаться строгой диеты – даже небольшое нарушение может стать толчком к прогрессированию цирроза печени.

- Нельзя при рассматриваемом заболевании проводить физиопроцедуры, лечение теплом. Исключаются и физические нагрузки.

- Если болезнь находится на стадии декомпенсации, то пациент помещается в лечебное учреждение. Дело в том, что при таком течении болезни риск развития тяжелых осложнений очень высок и только медицинские работники смогут своевременно обратить внимание даже на незначительное ухудшение состояния, предотвратить развитие осложнений, которые приводят к смерти больного.

- Чаще всего при лечении назначают гепатопротекторы, бета-адреноблокаторы, препараты натрия и урсодезоксихолевой кислоты.

Общие советы больным циррозом печени:

- Отдыхайте, как только почувствуете усталость.

- Для улучшения пищеварения больным назначают полиферментные препараты.

- Не поднимайте тяжести (это может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение)

- Ежедневно измеряйте вес тела, объем живота на уровне пупка (увеличение в объеме живота и веса тела говорит о задержке жидкости);

- При задержке жидкости в организме (отеки, асцит) необходимо ограничить прием поваренной соли до 0,5г в сутки, жидкости — до 1000-1500мл в сутки.

- Для контроля степени поражения нервной системы рекомендуется использовать простой тест с почерком: каждый день записывайте короткую фразу, например, «Доброе утро» в специальную тетрадь. Показывайте свою тетрадь родственникам — при изменении почерка обратитесь к лечащему врачу.

- Ежедневно считайте баланс жидкости за сутки (диурез): подсчитывать объем всей принимаемой внутрь жидкости (чай, кофе, вода, суп, фрукты и т.д.) и подсчитывать всю жидкость, выделяемую при мочеиспускании. Количество выделяемой жидкости должно быть примерно на 200-300 мл больше, чем количество принятой жидкости.

- Добивайтесь частоты стула 1-2 раза в день. Больным циррозом печени для нормализации работы кишечника и состава кишечной флоры в пользу «полезных» бактерий рекомендуется принимать лактулозу (дюфалак). Дюфалак назначают в той дозе, которая вызывает мягкий, полуоформленный стул 1-2 раза в день. Доза колеблется от 1-3 чайных ложек до 1-3 столовых ложек в сутки, подбирается индивидуально. У препарата нет противопоказаний, его можно принимать даже маленьким детям и беременным женщинам.

Лечение патологических проявлений и осложнений при циррозе подразумевают под собой:

- Уменьшение асцита консервативными (мочегонные препараты по схеме) и хирургическими (выведение жидкости через дренажи) методами.

- Лечение энцефалопатии (ноотропы, сорбенты).

- Снятие проявлений портальной гипертензии — от применения неселективных бета-адреноблокаторов (пропранолол, надолол) до перевязки расширенных вен во время операции.

- Превентивная антибиотикотерапия для профилактики инфекционных осложнений при планируемых посещениях дантиста, перед инструментальными манипуляциями.

- Лечение диспепсии с помощью коррекции питания и применения ферментных препаратов без желчных кислот (панкреатин). Возможно в таких случаях и применение эубиотиков — бактисубтил, энтерол, бифидумбактерин и лактобактерин.

- Для снятия кожного зуда испорльзуют антигистаминные вещества, а также препараты, содержащие урсодеоксихолевую кислоту.

- Назначение андрогенов мужчинам с выраженными проявлениями гипогонадизма и коррекция гормонального фона женщин для профилактики дисфункциональных маточных кровотечений – под контролем эндокринолога.

- Показано применение препаратов, содержащих цинк для профилактики судорог при обычной мышечной нагрузке и в комплексе лечения печеночной недостаточности, для снижения гипераммониемии.

- Профилактика остеопороза у больных с хроническим холестазом и при первичном билиарном циррозе, при наличии аутоиммунного гепатита с приёмом кортикостероидов. Для этого дополнительно вводится кальций в комплексе с витамином Д.

- Хирургическая коррекция портальной гипертензии для профилактики желудочно-кишечных кровотечений, включает в себя наложение сосудистых анастомозов (мезентерикокавальный и спленоренальный) а так же склеротерапию имеющихся расширенных вен.

- При наличии одиночных очагов перерождения в гепатоцеллюлярную карциному и тяжести течения заболевания класса А, больным показано операционное удаление пораженных сегментов печени. При клиническом классе болезни В и С и массивном поражении, в ожидании проведения трансплантации, назначают противоопухолевое лечение для воспрепятствия прогрессии. Для этого используют как воздействие токов и температур (чрескожная радиочастотная термальная абляция), так и химиотерапию путем прицельного введения масляных растворов цитостатиков в сосуды, питающие соответствующие сегменты печени (хемоэмболизация).

Лечение такого развившегося грозного смертельного осложнения как острого массивного кровотечения из вен пищевода включает в себя:

- Местное применение зонда Блэкмора, с помощью которого раздувающаяся в просвете пищевода воздушная манжетка, сдавливает расширенные кровоточащие вены.

- Прицельное обкалывание стенки пищевода склерозирующими веществами.

- Кровезаместительная терапия.

К сожалению, это состояние и становится основной причиной смерти больных циррозом печени.

Диета при циррозе печени

Соблюдение диеты при циррозе печени предусматривает, прежде всего, отказ от пищи, в которой имеет место высокое содержание белка. Ведь у больных циррозом печени переваривание белковой пищи нарушается, и в итоге интенсивность процессов гниения в кишечнике возрастает. Диета при циррозе печени предусматривает периодическое проведение разгрузочных дней, во время которых больной вообще не употребляет пищи, содержащей белок. Кроме того, немаловажным моментом является ограничение употребления вместе с основной едой поваренной соли.

Диета при циррозе печени предусматривает исключение всех продуктов, в которых содержится питьевая сода и пекарный порошок. Нельзя употреблять солений, бекона, ветчины, морепродуктов, солонины, консервов, колбасы, соусов с солью, сыров, мороженого. Чтобы улучшить вкус продуктов, можно использовать вместо соли специи, лимонный сок.

Диета при циррозе печени допускает употребление небольшого количества диетического мяса – кролика, телятины, домашней птицы. Один раз в день можно съедать одно яйцо.

Прогноз болезни

Цирроз печени неизлечим, только если не проведена пересадка печени. С помощью вышеуказанных препаратов можно только поддерживать более или менее достойное качество жизни.

Сколько живут люди с циррозом печени, зависит от причины заболевания, стадии, на которой он был обнаружен и осложнений, которые успели появиться на момент начала лечения:

- при развитии асцита живут 3-5 лет;

- если развивается желудочно-кишечное кровотечение в первый раз, переживет его от 1/3 до половины людей;

- если развилась печеночная кома, это означает практически 100% летальность.

Есть также шкала, которая позволяет прогнозировать ожидаемую продолжительность жизни. Она учитывает результаты анализов и степень энцефалопатии:

| Параметр | Баллы | ||

| 1 | 2 | 3 | |

| Асцит | Нет | Живот мягкий, уходит под действие мочегонных | Живот напряжен, его объем плохо уменьшается при приеме мочегонных |

| Изменение личности, памяти, сонливости | Нет | Легкая степень | Сильно выражена |

| Билирубин общий | Меньше 34 мкмоль/л | 31-51 мкмоль/л | Больше 51 мкмоль/л |

| Альбумин | 3,5 г/л и более | 2,8-3,5 г/л | Менее 2,8 г/л |

| Протромбиновый индекс | Более 60% | 40-60% | Менее 40% |

| Сумма баллов | 5-6 | 7-9 | 10-15 |

| Сколько живут | 15-20 лет | Надо пересаживать печень, но послеоперационная летальность – 30% | 1-3 года. Если провести трансплантацию на этой стадии, вероятность умереть после операции 82 из 100 |

Профилактика

Цирроз печени – это довольно длительный процесс, который поддается остановке и лечению. Основной залог успеха – вовремя направиться к врачу. Тем не менее, это одно из тех заболеваний, которого можно легко избежать, придерживаясь определенных профилактических мер, в числе которых:

- вакцинация от гепатита В в детском возрасте;

- рациональное и правильное питание;

- недопущение голодования и переедания;

- отказ от алкоголя и курения, чтобы исключить алкогольный цирроз и токсическое поражение печени;

- ежегодное ультразвуковое и эндоскопическое обследование;

- своевременное обращение к врачу за медицинской помощью;

- адекватный прием витаминно-минеральных комплексов;

- жесткое пресечение и лечение наркомании.

Также помогут избежать развития цирроза профилактические меры по предупреждению вирусного гепатита.

>> цирроза печени

Термин цирроз (от греч. kirrhos лимонно-желтый) – описывает патологический процесс который характеризуется разрастанием соединительной ткани в каком-либо органе с деформацией структуры самого органа. Пролиферация соединительной ткани приводит к замещению нормальных тканей органа (паренхимы) соединительной тканью. Цирроз, как правило, является следствием длительных воспалительных процессов, которые вызывают гибель паренхимы органа. Недостаточное снабжение тканей органа кислородом стимулирует гибель нормальных клеток органа и развитие соединительной ткани, тем самым способствуя развитию цирроза.

Цирроз печени это тяжелое. необратимое заболевание, являющееся заключительной стадией развития всех хронических воспалительных заболеваний печени. В США смертность от цирроза печени составляет 9,1 на 100 000 населения. Наиболее распространенными причинами цирроза печени являются хронический алкоголизм и алкогольный гепатит (45%), хронический гепатит В и С.

При циррозе печени ткани печени замещаются соединительной тканью. Параллельно с этим появляются очаги регенерации (восстановления) печеночной ткани. С морфологической точки зрения различаем несколько видов цирроза печени:

- Микронодулярный цирроз при котором размер очагов регенерации печеночной ткани не превышает 1 сантиметра. Этот вид цирроза развивается в основном у больных алкоголизмом.

- Макронодулярный цирроз при котором размер очагов регенерации тканей печени превышает несколько сантиметров. Такая морфологическая форма цирроза чаще всего развивается после перенесенного гепатита.

- Смешанный вид цирроза – совмещает морфологические характеристики обеих форм описанных выше.

Клиническое развитие цирроза мало зависит от морфологической формы, однако было отмечено, что первичный рак печени чаще развивается на фоне макронодулярного цирроза, предположительно, из-за высокой регенеративной активности клеток печени.

Методы диагностики цирроза печени

Начальным этапом диагностики (при первом обращении больного к врачу) является уточнение жалоб пациента и общий осмотр больного. Благодаря высокой компенсаторной возможности клеток печени, развитие цирроза печени может долгое время быть бессимптомным. Однако, большинство больных циррозом жалуются на общее недомогание, слабость, потерю аппетита, снижение веса, кожный зуд, боли в суставах, выпадение лобковых волос, снижение либидо, нарушения менструального цикла. Часто присутствуют нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, обесцвечивание каловых масс, непереносимость жирной пищи и алкоголя. Нередко у больных циррозом отмечается повышение температуры тела. Боли в правом подреберье являются классическим симптомом цирроза печени. Как правило, боли тупые, ноющие. Появление болей связано с растяжением капсулы печени, хорошо иннервированной блуждающим нервом. Увеличение размеров печени устанавливают при общем осмотре больного.

Примерно в 20% случаев первым симптомом цирроза печени является рвота с кровянистым содержимым (рвота в виде «кофейной гущи»). Появление кровянистой рвоты связано с кровотечением из расширенных вен пищевода, через которые кровь от внутренностей в обход печени попадает в верхнюю полую вену. Также могут присутствовать кровоточивость десен и кровоизлияния в кожу - признаки нарушения системы свертываемости крови.

Нарушения со стороны нервной системы (энцефалопатия) представлены извращением цикла сна и бодрствования (бессонница ночью и сонливость днем), эмоциональной нестабильностью больных, нарушениями памяти и сознания. При декомпенсации цирроза может развиться печеночная кома.

При осмотре больного, обращают внимание на состояние кожных покровов, ногтей, волос. Кожа больного циррозом печени (особенно при холестатическом циррозе) может быть желтушной (желтуха нарастает с прогрессией цирроза). Другие «кожные знаки» цирроза представлены телеангиэктазиями («сосудистые звездочки») – небольшие пятнышки расположенные обычно на коже верхней части туловища, состоящие из расширенных кровеносных сосудов и ладонной эритемой (красная окраска ладоней). Появление этих кожных знаков обусловлено неспособностью печени инактивировать женские половые гормоны вызывающие расширение кровеносных сосудов. Волосы и ногти больного тонкие и ломкие – признак нарушения обмена витаминов и железа.

При пальпации живота, отмечают изменение размеров (уменьшение или увеличение) печени и ее структуры. Поверхность печени становится бугристой, а консистенция – уплотненной. Пальпация печени болезненна.

Увеличение размеров селезенки отмечается примерно в 50% случаев цирроза.

Декомпенсированный цирроз печени проявляется резким ухудшением состояния больного, максимальным развитием венозных коллатералей и появлением асцита. Декомпенсация функции печени приводит к развитию геморрагического синдрома и прогрессии энцефалопатии вплоть до печеночной комы.

В процессе сбора анамнестических данных (опрос больного) важно выяснить возможную причину развития цирроза (хронический алкоголизм, вирусный гепатит).

Первый этап диагностики позволяет установить предположительный диагноз цирроза печени. Принимая во внимание тот факт, что цирроз печени подразумевает глубокую морфологическую реорганизацию печени проводят дополнительные обследования для определения морфологических характеристик поражения печени. Для забора образца тканей печени проводят пункцию-биопсию печени. Полученные материалы подвергают гистологическому анализу. Порой удается установить лишь морфологический тип цирроза (см. в начале статья), а иногда возможно определение специфических признаков алкогольного или вирусного гепатита (то есть определение этиологии заболевания). Увеличение размеров печени и селезенки выявляется при помощи обычной радиографии живота.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет определить общие очертания и размеры печени, диаметр воротной вены и структуру тканей печени, наличие жидкости в брюшной полости (асцит). Также УЗИ используют также для определения очагов злокачественного перерождения тканей печени (рак). Особенности потальной и внутрипеченочной гемодинамики исследуют при помощи Доплер эхографии.

Радионуклидное исследование (сцинтиграфия) заключается во введении в организм радиоактивного элемента (радиофармацевтическое вещество) и наблюдением за его фиксацией в органах. Этот метод обладает меньшей разрешающей способностью, чем ультразвуковое исследование, однако, в отличии от последнего, сцинтиграфия печени предоставляет возможность оценить функцию печени. При циррозе, уменьшается способность печени захватывать и удерживать радиофармацевтические вещества. Пониженная концентрация радиоактивного элемента в печени спустя некоторое время после его введения снижает контрастность картины печени. Также выявляются нефункционирующие зоны вообще неспособные фиксировать радиофармацевтический препарат. Параллельно с уменьшением захвата радиофармацевтического препарата на уровне печени увеличивается его захват на уровне селезенки. На снимке определяется селезенка увеличенных размеров. Осаждение радиофармацевтического препарата в костях таза и позвоночника является неблагоприятным признаком, говорящим о критическом снижении функции печени.

Компьютерная томография и магнитно-ядерный резонанс помогают определить очаги ракового роста в пораженной циррозом печени. Под контролем ультразвука эти очаги могут быть пунктированы, а полученные материалы исследованы на предмет гистологической принадлежности. Как уже упоминалось выше, одним из осложнений цирроза печени является злокачественная трансформация клеток печени с развитием первичного рака печени (печеночно-клеточный рак). Как правило, определение в печени очага злокачественного роста при помощи одного из методов визуализации коррелирует с повышением содержания в крови особого белка альфа-фетопротеина, который является маркером опухолевого роста.

Наиболее информативным методом диагностики внутреннего кровотечения при циррозе является фиброгастродуоденоскопия, которая позволяет рассмотреть расширенные вены пищевода, кардиальной части желудка или определить другой источник кровотечения – язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Лабораторные методы исследования:

Общий анализ крови

в большинстве случаев выявляет анемию. Анемия может быть вызвана как нарушением кроветворения (недостаток железа, фолиевой кислоты), так и потерей крови во время внутренних кровотечений либо повышенным разрушением эритроцитов в селезенке при гиперспленизме. Повышение числа лейкоцитов является признаком присоединения инфекции, снижение – признаком гиперспленизма. Снижение количества тромбоцитов возникает из-за осаждения большей части тромбоцитов в увеличенной селезенке.

Биохимические исследования выявляют повышение уровня щелочной фосфатазы (норма 30-115 Ед./л (U/l)) и АСАТ(AST, аспартат аминотрансфераза, норма 5-35 Ед./л (U/l)), а так же прогрессивный рост концентрации билирубина в крови (норма связанный билирубин 0,1-0,3 мг/дл; свободный билирубин 0,2-0,7 мг/дл). Параллельно отмечается снижение фракции альбуминов крови (белки синтезируемые в печени) и повышение фракции глобулинов.

Библиография:

- Михайлов М.К. Эхография в диагностике цирроза, М: МЕД пресс-информ, 2003

- Алексеев В.Г Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей, М. : Медицина, 1996

- Андреев Г.Н. Диагностика и лечение хронических диффузных заболеваний печени, Великий Новгород, 2003

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!

Цирроз печени (ЦП) - хроническое прогрессирующее диффузное заболевание разнообразной этиологии с поражением гепатоцитов, выраженными в различной степени признаками их функциональной недостаточности, фиброзом и перестройкой нормальной архитектоники печени, приводящей к образованию структурно-аномальных регенераторных узлов и портальной гипертензии, а в ряде случаев - к развитию печеночной недостаточности.

Смертность от ЦП занимает не последнее место в структуре общей смертности населения, и ее показатели в разных странах составляют 15 - 30 на 100 000 населения.

Классификация. В настоящее время Всемирной ассоциацией по изучению заболеваний печени (г. Акапулько, 1974) и ВОЗ (1978) рекомендовано использовать классификацию, основанную на этиологическом и мор фологическом принципах.

По этиологии различают циррозы:

а) вследствие вирусного поражения печени;

б) вследствие недостаточности питания;

в) вследствие хронического алкоголизма;

г) холестатические;

д) как исход токсических или токсико-аллергических гепатитов;

е) конституционально-семейные;

ж) вследствие хронических инфильтраций печени некоторыми веществами с последующей воспалительной реакцией (гемохроматоз, гепатоцеребральная дистрофия, или болезнь Вильсона-Коновалова);

з) развивающиеся на фоне хронических инфекций (туберкулез, сифилис, бруцеллез);

и) прочей этиологии, в том числе возникающие вследствие невыясненных причин (криптогенные).

2. По морфологическим и отчасти клиническим признакам выделяют :

а) микронодулярный, или мелкоузловой, цирроз (узлы регенерации одинаковые по размеру-<3мм в диаметре);

б) макронодулярный, или крупноузловой, цирроз (узлы разных размеров, чаще >3 мм);

в)смешанный; г) билиарный цирроз (первичный и вторичный).

Для микронодулярного цирроза характерны узлы регенерации преимущественно одинакового размера диаметром менее 3 мм и перегородки (септы) одинаковой ширины. При макронодулярном циррозе узлы регенерации крупные, намного больше 3 мм (некоторые из них достигают 5 см), перегородки имеют неправильную форму и разную ширину.

3. По активности процесса различают циррозы:

а) активные, прогрессирующие

б) неактивные.

4. По степени функциональных нарушений различают циррозы:

а) компенсированные (А) ;

б) субкомпенсированные (В) ;

в) декомпенсированные (С) .

Этиология. Из представленной классификации следует, что ЦП является полиэтиологическим заболеванием, однако частота выявления той или иной причины болезни весьма различна. Так, примерно 75 - 80 % ЦП имеют вирусную и алкогольную природу, остальные этиологические факторы встречаются гораздо реже. Частота ЦП невыясненной этиологии составляет, по данным некоторых авторов, до 26 % и более. Основные этиологические факторы ЦП: инфицирование вирусами гепатита, злоупотребление алкоголем, метаболические нарушения, аутоиммунные заболевания.

Патогенез. Пусковым моментом патологического процесса при ЦП является повреждение гепатоцита, обусловленное воздействием различных этиологических факторов. Гибель паренхимы вызывает активную реакцию соединительной ткани (мезенхимы), что в свою очередь оказывает вторичное повреждающее воздействие на интактные гепатоциты и приводит к формированию ступенчатых некрозов - признаки перехода хронического гепатита в цирроз печени. Гибель гепатоцитов является также основным стимулом регенерации клеток печени, которая протекает в виде концентрического увеличения сохранившегося участка паренхимы; это ведет к образованию псевдодолек.

Некроз гепатоцитов является также одной из основных причин воспалительной реакции (действие продуктов распада клеток). Значительную роль играют воспалительные инфильтраты, распространяющиеся из портальных полей до центральных отделов долек и приводящие к развитию постсинусоидального блока.

Особенностью воспалительного процесса при ЦП является высокая фибропластическая активность, способствующая новообразованию коллагеновых волокон. Важным следствием этих процессов является нарушение кровоснабжения печеночных клеток: формирующиеся соединительнотканные септы, соединяющие центральные вены с портальными трактами, содержат сосудистые анастомозы, по которым происходит сброс крови из центральных вен в систему печеночной вены, минуя паренхиму долек. Кроме того, развивающаяся фиброзная ткань механически сдавливает венозные сосуды в ткани печени; такая перестройка сосудистого русла печени обусловливает развитие портальной гипертензии.

Вышеописанные процессы, способствуя нарушению печеночной гемодинамики и развитию портальной гипертензии, приводят к повторным некрозам, замыкая порочный круг: некроз - воспаление - неофибриллогенез - нарушение кровоснабжения гепатоцитов - некроз. В развитии портальной гипертензии наибольшее значение имеет сдавление разветвлений воротной вены узлами регенерирующих гепатоцитов или разросшейся фиброзной тканью.

Портальная гипертензия является причиной развития портокавального шунтирования, асцита и спленомегалии.

Коллатерали развиваются между бассейном воротной вены и системным венозным кровотоком (портокавальные анастомозы). Из них наибольшее клиническое значение имеют анастомозы в области кардиальной части желудка и пищевода, поскольку кровотечение из варикозно-расширенных вен этой области является одним из самых тяжелых осложнений портальной гипертензии, приводящих к летальному исходу.

В развитии асцита, помимо собственно портальной гипертензии, играют роль и другие факторы: 1) падение коллоидно-осмотического давления плазмы в результате снижения синтеза альбумина в печени; 2) гиперальдостеронизм, развивающийся как за счет пониженной инактивации альдостерона в печени, так и за счет повышенной его выработки в ответ на гиповолемию; 3) нарушение функции почек вследствие сниженного почечного кровотока; 4) повышенная лимфопродукция в печени; 5) повышенная секреция вазопрессина, АДГ в ответ на повышение внеклеточной осмолярности.

Спленомегалия также развивается вследствие портальной гипертензии. Помимо застойных явлений, увеличению селезенки способствуют разрастание соединительной ткани и гиперплазия ретикулогистиолимфоцитарных элементов. Спленомегалия на этом этапе сочетается с гиперспленизмом: анемией, лейкопенией и тромбоцитопенией, обусловленными повышенным разрушением и частичным депонированием форменных элементов крови в селезенке.

Портальная гипертензия ведет также к значительному отеку слизистой оболочки кишечника (нарушение всасывания и экссудативная энтеропатия).

Шунтирование в обход паренхимы печени приводит к частичному функциональному отключению ее и развитию бактериемии, эндотоксинемии, гиперантигенемии, недостаточной инактивации в печени ряда биологически активных веществ (в частности, гормонов альдостерона, эстрогенов, гистамина и др.), недостаточному поступлению в печень гепатотрофных веществ (глюкагон, инсулин и пр.).

Серьезным осложнением шунтирования является портокавальная «шунтовая» энцефалопатия, которая может закончиться развитием комы.

Помимо шунтовой (портокавальной, или экзогенной) комы, при ЦП возможно развитие так называемой печеночно-клеточной (собственно печеночной, или эндогенной) комы. Этот вид комы является проявлением гепатоцеллюлярной (печеночно-клеточной) недостаточности. При ЦП может развиться и смешанная кома вследствие обеих названных причин.

Клиническая картина

Клиника зависит от вида цирроза, стадии болезни (компенсированная или декомпенсированная) и степени активности патологического процесса в печени.

Основными клиническими признаками цирроза печени, позволяющими отличить его от гепатитов и других поражений этого органа, являются: 1) наличие увеличенной плотной печени и селезенки (в далеко зашедших случаях размеры печени могут быть уменьшены), 2) асцит и другие признаки портальной гипертензии и 3) так называемые печеночные стигмы, особенно кожные печеночные “звездочки” (телеангиэктазии).

При различных вариантах цирроза боли возникают в области печени, в подложечной области или по всему животу, имеют тупой ноющий характер, усиливаются после еды, особенно жирной, обильного питья и физической работы. Причиной болей обычно являются увеличение печени и растяжение капсулы, появление очагов некроза, близко расположенных к капсуле, и реактивное вовлечение в процесс близко расположенных участков печеночной капсулы.

При циррозах печени обычны диспепсические явления в виде снижения аппетита до полной анорексии (чаще при алкогольном циррозе), тяжести в подложечной области после еды, подташнивания, метеоризма и расстройства стула (особенно понос после приема жирной пищи), редко-выраженной тошноты и рвоты, что обусловлено главным образом нарушением секреции желчи и сопутствующей дискинезией желчных путей или алкогольным гастроэнтеритом. Выраженный метеоризм иногда сопровождается дистензионными болями в животе, обычно кратковременными приступами. Частыми жалобами больных циррозом печени являются снижение трудоспособности, общая слабость, быстрая утомляемость и бессонница.

Циррозы печени, особенно постнекротические и билиарные, часто сопровождаются субфебрильнои температурой тела. Лихорадка бывает в большинстве случаев неправильного, реже волнообразного типа. Некоторые авторы расценивают лихорадку как проявление прогрессирующего некроза гепатоци-тов и активности процесса, с этих позиций повышение температуры тела может рассматриваться как неблагоприятный симптом. Повышение температуры может быть также следствием и восходящего холангита (при вторичном билиарном циррозе).

Похудание особенно характерно для больных циррозом печени с выраженной портальной гипертензией, причем оно достигает резкой степени при далеко зашедшей стадии заболевания. Внешний вид таких больных типичен:

исхудавшее лицо с серым субиктеричным цветом кожи, с яркими губами и языком, эритемой скуловой области, тонкими конечностями и увеличенным животом (за счет асцита и увеличения печени и селезенки), с расширенными венами переднебоковых поверхностей грудной и брюшной стенки и отеками ног. Истощение связано с нарушениями пищеварения и всасывания в желудочно-кишечном тракте, нарушением синтеза белка в пораженной печени.

Желтуха при постнекротическом и портальном циррозах может быть проявлением гепатоцеллюлярной недостаточности, связанной с дистрофическими процессами и некрозами печеночных клеток. Раньше всего желтуха выявляется на склерах глаз, мягком небе и нижней поверхности языка. Затем окрашиваются ладони, подошвы и, наконец, вся кожа. Желтуха обычно протекает с неполным обесцвечиванием кала и присутствием желчи в дуоденальном содержимом, нередко сопровождается кожным зудом, который может быть и при ее отсутствии. В этих случаях осмотр может выявить множественные следы расчесов на коже конечностей, живота, поясницы, в подмышечных областях и между пальцами; расчесы могут подвергаться инфицированию и нагноению.

При циррозе печени, возникшем в результате массивных некрозов печеночной паренхимы, в период обострения болезни желтуха приобретает особое прогностическое значение: она значительна в том случае, если процесс деструкции печеночных клеток превышает их способность к регенерации и служит показателем плохого прогноза. При портальном циррозе желтуха не является ранним симптомом и обычно нерезко выражена. При билиарном циррозе желтуха имеет черты механической, с бледным, но не полностью обесцвеченным калом и темной мочой. Она обычно более выражена, чем при других формах цирроза, и ее интенсивность определяется степенью обструкции желчных протоков. При длительном течении заболевания вследствие накопления в коже билирубина и перехода его в биливердин кожа больного приобретает зеленоватый оттенок. В ряде случаев при билиарном циррозе может наблюдаться буроватый оттенок кожи, обусловленный накоплением в ней меланина. При этой форме цирроза желтуху сопровождает мучительный кожный зуд, который в ряде случаев появляется очень рано и может существовать у больных первичным билиарным циррозом как единственный признак болезни в течение многих месяцев и даже лет.

При осмотре больного в большинстве случаев можно выявить печеночные признаки, некоторые из которых настолько характерны, что их отсутствие вставит под сомнение диагноз заболевания. К ним относятся:

а) сосудистые “звездочки” (“паучки”) - кожные артериовенозные анастомозы, наблюдающиеся у подавляющего большинства больных циррозом и в ряде случаев появляющиеся за несколько лет до выраженных симптомов этого заболевания. Они представляют собой слегка возвышающиеся над поверхностью кожи ангиомы, от которых лучеобразно разветвляются мелкие сосудистые веточки. Размер их колеблется от булавочной головки до 0,5-1 см в диаметре. При давлении пальцем или стеклом на сосудистую “звездочку” она бледнеет вследствие оттекания крови, при прекращении давления наблюдается быстрое заполнение телеангиэктазии, происходящее из центра кнаружи. Наиболее часто сосудистые “звездочки” располагаются на коже верхней части туловища; на шее, лице, плечах, кистях и спине, реже на слизистых оболочках носа, рта и глотки; очень редко они обнаруживаются на нижней половине туловища. Сосудистые “звездочки”, расположенные в слизистой оболочке носа, часто являются источником носовых кровотечений (почти в "/5 случаев, возникающих при этом заболевании). Иногда кожные сосудистые звездочки наблюдаются у беременных, очень редко одну или две звездочки можно обнаружить у совершенно здоровых людей. Предполагают, что появление сосудистых звездочек объясняется повышенным количеством циркулирующих в крови эстрогенов, не разрушающихся с должной скоростью в пораженной печени;

б) эритема ладоней (печеночные ладони) - разлитая ярко-красная диффузная окраска ладоней или ограниченная областями тенара и гипотенара ладони и подушечками пальцев; ладони обычно теплые. На стопах подобная эритема выявляется реже. Считают, что причиной эритемы являются множественные артериовенозные шунты, развивающиеся в коже при циррозах печени;

в) красные блестящие губы, красная слизистая оболочка рта, красный печеночный, лакированный, малиновый язык выявляются у многих больных циррозом печени;

г) признаки гормональных расстройств. У мужчин возникают гинекомастия и другие женские половые признаки, что обусловлено нарушением обмена эстрогенов в связи с заболеванием печени и избыточным содержанием их в крови. На фоне длительно существующего цирроза печени нередко развивается импотенция и тестикулярная атрофия. У женщин часто наблюдаются нарушения менструального цикла (аменорея), нарушается детородная функция. Реже наблюдаются меноррагии, но они могут быть обусловлены не столько гормональными нарушениями, сколько свойственным циррозам печени геморрагическим диатезом. Иногда больной циррозом печени может выглядеть инфантильным, особенно если заболевание возникло в детстве или ранней юности;

д) ксантоматозные бляшки на коже: желтовато – коричневые бляшки, чаще располагающиеся на веках (ксантелазмы), иногда на ладонях, а также на груди, спине, коленях (ксантомы), наблюдаются у больных билиарным циррозом печени. Появление их связывают с повышением уровня липидов и холестерина в крови и местным внутрикожным отложением холестерина. Ксантоматоз не является строго специфическим симптомом, он наблюдается также при других заболеваниях, сопровождающихся нарушением холестеринового обмена.

Увеличение печени обнаруживается у большинства больных сформировавшимся циррозом печени. Оно может быть равномерным или с преимущественным увеличением только правой или левой доли. Печень обычно плотная, безболезненная или слабоболезненная, с гладкой, реже - неровной поверхностью, с острым и твердым краем. В конечной стадии цирроза в большинстве случаев печень уменьшается в размерах и нередко ее не удается пальпировать.

Содружественное увеличение селезенки (гепатолиенальный синдром) наблюдается у большинства больных. Оно является очень важным признаком, подтверждающим этот диагноз, и позволяет нередко отличить цирроз от хронического гепатита и других заболеваний печени. Размеры селезенки могут быть различными: от незначительного увеличения до огромных, когда она занимает всю левую половину живота. Увеличение селезенки часто сопровождается усилением ее деятельности (“гиперспленизм”), обусловленной повышением функции ретикулоэндотелиальной системы и проявляющейся анемией, лейкопенией и тромбоцитопенией в результате торможения костномозгового кроветворения. В меньшей степени, чем при других формах заболевания, увеличение селезенки наблюдается при билиарном циррозе печени.

Портальная гипертония в большей или меньшей степени может наблюдаться при различных формах цирроза печени, но особенно она характерна для портального цирроза. Возникновение этого синдрома обусловлено органическим нарушением внутрипеченочного кровообращения в результате обструкции венозного оттока узлами-регенератами и образованием соединительно-тканных перегородок с запустеванием большей части синусоидов. Вследствие указанных причин создается препятствие оттоку крови из печени, значительно повышается портальное давление - до 400-600 мм вод. ст. (в норме не превышает 120-150 мм вод. ст.). В течение длительного времени нарушения портального кровообращения могут быть компенсированы развитием анастомозов. К важнейшим естественным портокавальным анастомозам относятся:

а) геморроидальные венные сплетения, через которые осуществляется сообщение между нижними брыжеечными венами и геморроидальными венами, впадающими в нижнюю полую вену. При портальной гипертонии развивается варикозное расширение вен геморроидального сплетения; разрыв или травматическое повреждение варикозных узлов нередко является причиной кровотечений из прямой кишки; б) в зоне пищеводно-желудочного сплетения - окольный путь из воротной вены через коронарную вену желудка в пищеводное сплетение и полунепарную вену в верхнюю полую вену. При выраженной портальной гипертонии в нижней части пищевода образуются значительные варикозные узлы, повреждение стенки которых может служить причиной профузного пищеводно-желудочного кровотечения в виде кровавой рвоты. Варикозное расширение вен пищевода можно определить при рентгенологическом исследовании пищевода и желудка с применением контраста (взвеси сульфата бария), а также при эзофагогастроскопии; в) в системе околопупочных вен, анастомозирующих с венами брюшной стенки, несущими кровь в верхнюю и нижнюю полые вены. При портальной гипертонии расширенные вены вокруг пупка (до 1 см в диаметре и более), расходясь > в разные стороны, образуют своеобразную картину, называемую головой медузы – caput Medusae.

Таким образом, варикозное расширение вен пищевода (и кардиального отдела желудка), геморроидальных вен, caput Medusae составляют триаду, характерную для портальной гипертонии. Четвертым, наиболее характерным признаком портальной гипертонии является асцит. Иногда асцит может быть первым проявлением портального цирроза, хотя чаще он появляется в выраженной стадии болезни. При других вариантах цирроза асцит также может возникнуть, но лишь в поздней стадии болезни (чаще наблюдается при смешанном циррозе). Основное значение в развитии асцита имеет портальная гипертония. Кроме того, имеют значение характерная для циррозов гипоальбуминемия, ведущая к снижению онкотического давления плазмы, а также вторичный гиперальдостеронизм.

Геморрагический синдром встречается приблизительно у половины больных циррозом печени. Массивные кровотечения из расширенных вен пищевода и желудка, а также геморроидальных узлов обусловлены повышенным давлением в этих венах, истончением их стенок или травмированием их. Они характерны для портального цирроза. Повторные носовые кровотечения могут быть одним из начальных признаков цирроза печени. Повторные кровотечения из носа, маточные кровотечения, кожные геморрагии обусловлены нарушениями свертываемости крови в результате нарушения участия печени в выработке некоторых факторов свертывания. Они появляются при выраженной декомпенсации цирроза. Последнее время обращают внимание на характерные для этого заболевания нарушения гемодинамики. При циррозе печени отмечены высокий сердечный выброс, повышенное пульсовое давление. Гемодинамические циркуляторные расстройства напоминают таковые при беременности и, как предполагают, обусловлены повышенным содержанием в крови эстрогенов, а возможно, и некоторых вазоактивных веществ, в меньшей, чем в норме, степени подвергающихся метаболизму в пораженной печени.