В наше время только некоторые родители, посещая кабинет детского невролога, выходят с хорошими новостями. А диагноз под названием «гидроцефальный синдром» у детей встречается гораздо чаще, чем любой другой. Ну что поделать, любят медики постсоветского пространства по малейшему поводу его ставить, хоть в большинстве случаев при последующих обследованиях такой диагноз гроша ломаного не стоит. Как же быть мамочкам тех малышей, медицинская карточка которых обогатилась этой устрашающей надписью? Чем опасен гидроцефальный синдром? Попробуем разобраться.

Откуда столько воды?

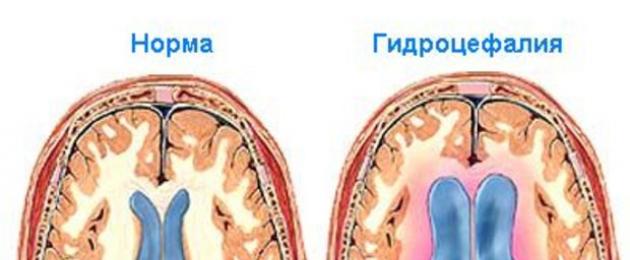

Что же такое гидроцефальный синдром у детей? По сути, это чрезмерное количество спинномозговой жидкости (ликвора) в голове ребенка, которая осталась там с периода внутриутробной жизни. Скопление ликвора происходит по причине существования какой-то преграды для его оттока и иных нарушений, влияющих на обратное всасывание спинномозговой жидкости.

Находясь в утробе матери, ребенок растет, меняется, развиваются и его мозговые системы питания. Вначале деятельность мозга имеет кровяную подпитку, которая со временем меняется на ликворную (спинномозговую) – такую же, как и у взрослого человека. Обилие жидкости в оболочках мозга и расширенные желудочки – нормальное состояние у каждого плода вплоть до шестого месяца его существования. К моменту рождения, если развитие происходит без отклонений, желудочки сузятся, произойдет отток спинномозговой жидкости из головы. И только если этого не происходит или процесс идет медленнее, чем положено, можно говорить о гидроцефальном синдроме. Но иногда медики поспешно ставят этот диагноз, истинная гидроцефалия подтверждается у относительно небольшого количества маленьких пациентов с подобным симптомом. Чаще всего ему сопутствуют и другие признаки гидроцефального синдрома у детей: повышение внутричерепного давления и отставание в развитии.

Но даже если диагноз подтвердился, паниковать не стоит. В возрасте до полугода состояние малыша вполне реально скорректировать: грамотный массажист и современные препараты могут совершить поистине чудо. Главное – не опускать руки и серьезно подойти к решению проблемы.

Среди причин, увеличивающих риск развития гидроцефального синдрома у детей, можно назвать следующие:

- Различные внутриутробные инфекции (например, токсоплазмоз);

- Продолжительная гипоксия плода;

- Недоношенность;

- Травмы во время родов, церебральные микрокровоизлияния.

Признаки гидроцефального синдрома у детей

Утверждать, что у ребенка гидроцефальный синдром, можно только в том случае, если диагноз был подтвержден результатами ультразвукового обследования головного мозга. И никакие диагнозы «на ощупь» не должны восприниматься всерьез. Ведь все дети разные, и если у одного малыша какие-либо признаки могут свидетельствовать о гидроцефалии, то для другого это будет просто черта поведения.

Но все-таки существуют определенные внешние симптомы, которые вряд ли можно списать на наследственность. Если говорить о грудничках, то ребенок с признаками гидроцефального синдрома плохо берет грудь, часто беспричинно плачет, изредка стонет.

Также у больного малыша может наблюдаться:

- Сниженный или повышенный мышечный тонус, частое откидывание головы назад, ходьба на цыпочках (вместо того, чтобы опираться на полную стопу);

- Слабовыраженные рефлексы (кроха плохо глотает, хватает, ползает);

- Судороги, тремор;

- Частое обильное срыгивание;

- Косоглазие;

- Выраженный симптом Грефе (белая полоса между верхним веком и зрачком), в более тяжелых случаях – симптом «заходящего солнца» (радужная оболочка наполовину утопает под нижним веком).

При гидроцефальном синдроме у детей в обязательном порядке должны присутствовать патологические физические изменения: увеличение окружности головы более чем на 1,5 см в месяц, набухание швов черепа, деформация головы.

Но, опять же, не нужно всех большеголовых деток клеймить страшным диагнозом. Ведь вполне вероятно, что это просто наследственная особенность, и ни о какой гидроцефалии вообще речь не идет. Поэтому имеет смысл более тщательно обследоваться, а не идти на поводу у настаивающего на медикаментозном лечении врача, и не пичкать без надобности вполне здорового и жизнерадостного малыша пилюлями.

Лечение гидроцефального синдрома у детей

Если диагноз все-таки подтвердился, родителям нужно собрать волю в кулак и незамедлительно заняться лечением своего чада у невролога, нейрохирурга и при необходимости в офтальмолога, ведь промедление ни к чему хорошему не приведет.

Маленьким пациентам, которым еще нет шести месяцев, необходимо амбулаторное лечение. Нужно быть готовым к тому, что этот процесс достаточно длителен (до нескольких месяцев).

Лечения гидроцефального синдрома у детей включает следующие терапевтические мероприятия:

- Назначение мочегонных препаратов с целью уменьшения продуцирования спинномозговой жидкости и выведения ее излишков из организма;

- Прием лекарственных средств, улучшающих мозговое кровообращение;

- Применение седативных препаратов;

- Пользование услугами хорошего массажиста.

В более сложных ситуациях лечение гидроцефального синдрома у детей предполагает хирургическое вмешательство: ликвидируется преграда, препятствующая оттоку жидкости или, если такая операция невозможна, проводится шунтирование желудочков мозга.

Последствия гидроцефального синдрома у детей

Как уже говорилось ранее, главное для родителей – вовремя обратить внимание на какие-либо отклонения в поведении, развитии, внешнем виде малыша и тщательно обследовать его для того, чтобы точно поставить диагноз и как можно раньше начать лечение. Ведь любая задержка в оказании помощи может привести к трансформации состояния в патологическую болезнь. А это чревато очень серьезными последствиями. Такие осложнения гидроцефального синдрома, как задержка умственного развития, слабоумие, выбухание родничка, слепота и даже паралич – не редкость. В особо тяжелых случаях может наступить кома или неповоротная атрофия мозга. 4.6 из 5 (55 голосов)

Часто случается, что в первые годы жизни активное развитие сопровождается огромным количеством вызовов для его организма. Это приводит к тому, что у малыша появляется риск возникновения дефектов либо серьёзных . Одним из таких является гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС). Несмотря на всю эффективность современных диагностических и терапевтических методов, этот диагноз приносит родителям настоящее волнение, так как заболевание довольно сложное, а осложнения грозят нарушением деятельности головного мозга. Поэтому, сегодня мы решили успокоить всех взволнованных родителей и выяснить, что такое синдром ГГС у на самом деле, чем он опасен для здоровья и что нужно для успешной борьбы с этим недугом.

Что это такое - гипертензионный синдром у детей

ГГС - это опасное заболевание, которое приводит к повышенному давлению внутри черепа ребёнка. развивается благодаря накоплению в мозге излишней жидкости, которая начинает давить на его ткани. Причин для накопления жидкости несколько. Это может происходить в результате нарушений её естественного оттока, при избыточном вырабатывании организмом и когда процессы её обратного всасывания нарушены.

Знаете ли вы? Такой термин как гипертензионно-гидроцефальный синдром известен только лишь странам бывшего СССР. В международной медицине эта патология относится к течению какого-либо недуга мозга.

Заболевание является одним из наиболее распространённых диагнозов, которые встречаются в детской неврологии. А особенно остро это проблема стоит для родителей новорождённого ребёнка, который страдает от перинатальной энцефалопатии, поскольку она является лучшим плацдармом для развития гипертензионного синдрома. Болезнь имеет две формы течения: врождённую и приобретённую. Чаще всего диагностируется патология именно врождённого характера, однако не редко синдром встречается и у более старших детей. В таком случае оно является побочным эффектом после перенесённых травм головы либо заболеваний, затрагивающих функционирование высшей нервной деятельности (ВНД).

Причины развития

К общим причинам возникновения этого синдрома относят: затруднённую и вызванные разнообразными факторами, повреждения головного мозга, кровяные излияния во внутричерепную коробку, внутриутробные инфекции и т.д. Кроме того, причины заболевания выделяют и относительно формы течения. Далее рассмотри их более подробно.

Итак, причинами развития врождённого гипертензионного синдрома у детей являются:

- патологии, вызванные неблагоприятным прохождением беременности;

- нарушение роботы мозга во время непредвиденных травм;

- брадикардия, внутриутробная гипоксия или задержка развития;

- повреждение головного мозга, вызванное дефектами сосудистой системы;

- кровоизлияние в области мозга;

- внеплановые роды во время срока до 36 недель;

- вирусные инфекции, которые передаются от матери к плоду;

- аномальное развитие ВНД;

- превышение общих сроков беременности (роды после 42 недели);

- хроническое заболевание матери;

- отсутствие доступа организма малыша к воде более чем 12 часов.

Знаете ли вы? Объем спинномозговой жидкости является постоянным значением. У среднестатистического человека её количество находится в пределах 150 мл, у детей значительно ниже и зависит от возраста.

Приобретённый ГГС развивается в случае:

- гнойного воспаления тканей, гематом, опухолей, кист головного мозга;

- появления чужеродных образований в мозге;

- при переломах черепа с дроблением кости, в результате чего мелкие осколки повреждают мозг;

- спонтанная внутричерепная гипертензия, вызванная невыясненными обстоятельствами;

- заболевания головного мозга инфекционного характера;

- нарушения в работе ВНД, вызванные инсультами либо патологиями обмена веществ.

Симптомы

Выявить первые симптомы развития прогрессирующего гидроцефального синдрома у детей не так уж и просто, особенно тяжело диагностирование проходит у грудничков. Однако, это медицинское мероприятие всё же возможно, главное, что следует запомнить родителям - это необходимость постоянного внимания к ребёнку. Вы должны максимально быстро реагировать на нехарактерные для него поведение и беспокойство. Только в таком случае удастся избежать разгара этого синдрома и развития тяжелых и опасных последствий для ВНД.

Первые симптомы изменения давления во внутричерепной коробке довольно смазаны и разнообразны. Однако все родители, у детей которых в своё время был выявлен этот недуг во время младенчества, отмечают следующие его признаки:

- постоянный плач, изредка стоны;

- плохой аппетит и частые фонтанообразные срыгивания;

- притупление врождённых рефлексов глотания и хватания;

- начальные стадии косоглазия;

- при осмотре глаз наблюдается своеобразная белая полоска между верхним веком и зрачками, радужная оболочка скрывается за нижним веком;

- во время осмотра глазного дна можно увидеть ярко выраженный отек зрительных дисков;

- на голове можно заметить раскрывание черепных швов и видоизменение родничков;

- форма головы видоизменяется, а её размер заметно увеличивается относительно тела (средний прирос около 1 см в месяц).

Знаете ли вы? Спинномозговая жидкость играет решающую роль в обеспечении целостности мозга во время травмы головы. Это происходит потому, что при столкновении с каким-либо предметом она выступает в роли своеобразно амортизатора, который гасит силу прямого удара в область головы.

Признаки гидроцефального синдрома у более старших детей выявить значительно проще. Прежде всего, ребёнка начинают тревожить частые головные боли, особенно в утреннее время, за которыми следуют сильная тошнота и . При этом, боли характеризуются локализацией в височной области, в зоне лба и надбровных дуг и имеют тупой, ноющий и распирающий характер ощутимости. Ребенок может постоянно либо периодически жаловаться на то, что ему трудно опускать голову и поднимать глаза, его мучают головокружения качающегося характера. Он начинает медленно мыслить, ему становится трудно понимать и запоминать особенности происходящего, а также начинает невнимательно реагировать на различного рода действия.

Во время очередного приступа головной боли взгляните на цвет кожных покровов малыша, если наблюдается характерное побледнение их цвета (особенно лица), которое сопровождается общей вялостью, слабостью организма, раздражительностью к ярким источникам света и чрезмерному шуму - это ещё один из признаков возрастающего давления жидкости на головной мозг. Кроме этого, при гипертензионно-гидроцефальном синдроме можно наблюдать характерное хождение на «цыпочках», которое является результатом повышенного тонуса мышц нижних конечностей.

Важно! Если у вашего ребёнка наблюдается хотя бы часть перечисленных выше симптомов, ни в коем случае нельзя медлить. Необходимо срочно обратиться за помощью к медикам, это поможет спасти малыша от опасных поражений головного мозга.

К какому врачу следует обратиться

Основным специалистом, который занимается проблемами связанными с функционированием мозга и систем его обеспечения, является невролог. Именно этот специалист способен поставить точный диагноз, назначить эффективное лечение и помочь родителям справиться с возникшей проблемой без побочных эффектов. Однако, прежде чем идти к неврологу, советуем посетить вашего лечащего педиатра. Гипертензионно-гидроцефальный синдром - довольно редкое заболевание, симптомы которого в 97% случаев являются развитием совсем иного заболевания. Первоначальный визит к педиатру поможет правильно выставить подозрения о существующем недуге и направить исключительно в нужное русло.

Осмотр и диагностика

Диагностика гипертензионного синдрома у детей затруднена не меньше, нежели выявление первых симптомов. Это происходит потому, что современные методы и оборудование не могут дать на 100% верный ответ о наличии этой патологии у малыша. Особенно остро этот вопрос стоит перед родителями новорождённого, так как малыш не в силе самостоятельно объяснить, что его тревожит. В таком случае подойдут профилактические замеры объема головы в динамике.

В случае, если голова у малыша на протяжении каждого месяца увеличивается в среднем на 1 см и более, возникает повод срочно обратиться в поликлинику. Часто, когда беременность была затруднена каким-либо фактором, в профилактических целях детям назначают оценку глазного дна на наличие спазмов сосудов и кровоизлияний, которые также отчетливо говорят о повышении внутричерепного давления.

После того, как были выявлены первые симптомы ГГС, неврологом будет назначен ряд диагностических исследований, на общем фоне которых можно говорить о наличии какого-либо недуга. Для этих целей используют:

- ультразвуковую диагностику структур головного мозга, в частности патологии размеров его желудочков;

- исследование состояния мозга, благодаря аппарату ядерно-магнитного резонанса и компьютерного томографа;

- взятия проб спинномозговой жидкости в области поясницы для определения её общего давления.

Знаете ли вы? Такой диагностической процедуре как компьютерная томография (КТ) человечество обязано Годфри Хаусфилду и его коллеге Аллану Кормаку. Именно эти учёные в 1972 году предложили мировой медицине КТ как новый диагностический метод, за что были удостоены Нобелевской премии.

Методы и схема лечения

В зависимости от возраста малыша выделяют две формы лечения патологического состояния внутричерепного давления у ребёнка. Этим вопросом зачастую занимаются сразу несколько специалистов, представляющих неврологию, нейрохирургию и офтальмологию.

Новорожденных

При выявлении этого синдрома у детей до 6 месяцев, показано срочное амбулаторное лечение. Оно является довольно длительным процессом, который может затянуться не на один месяц. В общей терапевтической практике для лечения таких пациентов используют следующие мероприятия:

- применение медицинских средств мочегонного воздействия. Лучше всего для этих целей подходит «Диакарб», который способствует уменьшению продуцирования организмом спинномозговой жидкости и выведению лишней влаги из органов и систем;

- прием препаратов ноотропического действия (Актовегин, Аспаркам, Пирацетам), которые способствуют улучшению кровоснабжения мозга;

- употребление препаратов седативного воздействия на организм (Диазепам, Тезам);

- процедуры массажа.

Старших детей

Лечение старших детей от этого недуга относится к одним из наиболее тяжелых процессов в педиатрии. Прежде всего это объясняется тем, что гипертензионно-гидроцефальный синдром в большинстве случаев является результатом течения более сложного заболевания или патологии. Поэтому устранение повышенного давления в области головного мозга проводится параллельно с лечением основного недуга. В таком случае терапия носит индивидуальных характер, что довольно серьезно усложняет эффективность лечения. Нередко таким детям назначаются хирургические методы лечения (шунтирование), так как терапевтические методы остаются бессильны (особенно в случаях опухолей либо черепно-мозговых травм).

Важно! Кроме основных методов лечения, маленькому пациенту обязательно необходимо пройти физиопроцедуры и коррекционные мероприятия, которые особенно необходимы при возникновении нарушений общего развития.

Возможные осложнения

Выявленный гидроцефальный синдром у ребенка до года или в более позднем возрасте, при несвоевременном и некачественном лечении, грозит организму тяжелейшими последствиями. В большинстве случаев они затрагивают работу головного мозга и сопутствующих систем. Прежде всего это:

- полная или частичная потеря функционирования зрения;

- потеря слуха;

- затруднение держания мочи или кала;

- нарушение процессов выделения кала из организма;

- появление эпилепсии или эпилептических приступов;

- задержка общего развития ребёнка;

- деформация родничка.

Однако, если заболевание проходит в тяжелой форме, то кроме вышеописанных осложнений, организм ребёнка может столкнуться с более опасными последствиями:

- частичный или полный паралич;

- комовые состояния;

- летальный исход.

Профилактика

Несмотря на всю сложность заболевания, профилактические меры по предотвращению гипертензионно-гидроцефального синдрома довольно просты. Для того, чтобы предотвратить врождённый тип патологии, будущей матери необходимо:

- ответственно подходить к и течению беременности;

- своевременно пройти профилактические меры по предотвращению заболеваний нейроинфекционного характера;

- избегать стрессов и чрезмерно эмоциональных ситуаций;

- не переутомлять организм;

- отнестись со всей строгостью к конфекционным заболеваниям в период беременности;

- соблюдать правильную и покончить с вредными привычками и употреблением алкоголя.

- недоношенные;

- матери которых во время беременности страдали инфекционными заболеваниями;

- новорождённые с пороками головного и спинного мозга;

- дети перенесшие менингоэнцефалит и другие серьезные инфекции нервной системы.

Заболевание не редко развивается вследствие травм и сильных ударов головы, вот почему одной из главных мер предосторожности от приобретённого гипертензионно-гидроцефального синдрома является обеспечение достойной безопасности малышам. Это, прежде всего:

- использование детских кресел при транспортировке детей в автомобиле;

- ежедневные прогулки исключительно в безопасных парковых зонах и площадках;

- использование специального защитного снаряжения для детей, которые катаются на роликах, скейте, велосипеде и т.д.

Важно! Самолечение народными методами при данном недуге противопоказано, в противном случае ребёнка может ожидать повреждение головного мозга и остальные, связанные с этим проблемы с деятельностью ВНД.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром - это довольно опасное заболевание головного мозга, с которым справиться под силу порой не каждой семье. Несмотря на то, что частота возникновения данной патологии довольно низка, смертность детей от этого заболевания уже на протяжении многих лет остается на высоком уровне. Поэтому для того, чтобы ваш ребёнок оставался в полной безопасности, необходимо тщательно следить за состоянием его здоровья и соблюдать все существующие профилактические меры.

Малышам нередко ставят диагноз «гидроцефальный синдром». На самом деле гидроцефальный синдром у грудничка – не столь частое явление. Что же это за патология, и чем она грозит? В чем ее особенности?

При последующем обследовании гидроцефальный синдром у ребенка может и не подтвердиться. Даже если диагноз подтвердился, не стоит пугаться. Главное – владеть информацией и следовать всем рекомендациям врача.

Гидроцефальный синдром у взрослых имеет свои особенности. Его провоцируют не врожденные, а приобретенные патологии питания мозга.

Особенности

Все признаки гидроцефального синдрома связаны с тем, что в голове накапливается чрезмерное количество спинномозговой жидкости. Она там должна быть, но важен объем. При избытке ликвор начинает сдавливать ткани мозга, вызывая нарушение их функционирования.

Жидкость в мозге накапливается еще во время развития в утробе. В норме перед рождением ребенка ее количество уменьшается. Если этого не случилось, малыш может отставать в развитии и будет страдать от высокого внутричерепного давления.

Родители не должны паниковать, если подтвердился такой диагноз. Все поправимо. Коррекция возможна, особенно если крохе еще не исполнилось и полугода. Главное – не затягивать с лечением и строго выполнять все рекомендации.

Гипертензионный синдром у новорожденных может провоцировать повышение внутричерепного давления, но это не самостоятельный диагноз. Это симптом. Он то появляется, то на время отступает. Такие скачки может вызывать эмоциональное напряжение, физическая нагрузка и даже прием пищи. Лечить ВЧД в этом случае не нужно. Оно представляет опасность только при запущенной гидроцефалии.

Важно определить происхождение ГГС в каждом конкретном случае. Для коррекции применяется массаж в комплексе с медикаментозным лечением (не путайте с упомянутым синдромом).

Механизм развития

Гипертензионный синдром у взрослых, новорожденных и детей развиваются по-разному. В утробе ребенок быстро растет, стремительно развивается система, питающая мозг. Поначалу он питается только через кровь, потом, по мере развития, присоединяется еще и ликвор. К концу внутриутробного развития должно быть сформировано не только кровяное, но и спинномозговое питание.

У каждого из нас на шестом месяце развития в утробе было достаточно много жидкости в голове. Это связано с тем, что желудочки мозга у плода более широкие. Потом они должны сузиться, и перед родами прийти в нормальное состояние. Тогда ликвор из головы полностью уходит.

Если этого не случилось или процесс замедлился, ставится диагноз «гипертензионный синдром у грудничка».

Не путайте гипертензивный гидроцефальный синдром с гидроцефалией. Это два разных диагноза. Последний имеет более серьезные последствия и развивается по-иному.

Виды

ГГС может развиваться не только у младенцев. Он может появиться у:

- новорожденных;

- детей;

- взрослых.

Причины

Причин такой патологии у новорожденных может быть несколько. Чаще всего это:

- инфекции;

- осложнения при беременности;

- повреждение мозга;

- недоношенность;

- аномалии развития мозга;

- долгое пребывание без вод (12 часов и более);

- хронические заболевания (матери);

- травмы при родах.

Диагноз «гипертензионный гидроцефальный синдром» принято ставить лишь в странах бывшего СССР. Россия – не исключение. На западе он считается проявлением некоторых патологий мозга.

При беременности важно сдавать все анализы и отслеживать общие показатели крови. Предупредить криз и вовремя выявить проблему поможет анализ на токсоплазмоз.

Приобретенные причины:

- гематома, абсцесс, опухоль, кисты мозга;

- инородные тела;

- осколки костей, попавшие в мозг при переломе черепа;

- внутричерепная гипертензия;

- инфекции;

- нарушение в обмене веществ;

- остеохондроз шейного отдела;

- нарушения после инсульта.

Перечисленные причины могут косвенно повлиять на дренаж жидкости из области головного мозга. Само заболевание проявляется по-разному – от легкой формы до тяжелой. Особенно ярко проявляются симптомы, если не лечить заболевание.

Токсоплазмоз может спровоцировать не только гидроцефальный синдром. Он приводит к серьезным нарушениям ЦНС. Проявления не заставят себя ждать. Самое опасное – энцефалопатия. Это патологическое состояние головного мозга, при котором погибают нервные клетки, происходят дистрофические изменения. Функции мозга серьезно нарушаются.

Нарушить нормальное развитие плода может гипоксия, недоношенность (глубокая), инфекции.

Для крохи также крайне опасны и сами роды. Несмотря на то, что это естественный процесс, он часто приводит к осложнениям и травмам. Роды могут вызвать кровоизлияния, травмы, гипоксию. Даже может случиться наружный открытый или закрытый перелом, вывих. Все эти причины могут спровоцировать серьезный дисбаланс между процессом выработки и всасывания ликвора. А ведь именно он, наряду с кровью, питает мозг. Тут важно субкомпенсировать нагрузки.

Иногда после родов у младенца остается резидуальный синдром. Это изменения тканей и функций мозга вследствие их механического травмирования.

Симптомы

Очень трудно определить визуально, это симптомы синдрома или особенности поведения малыша. Патология проявляется по-разному. Характер проявлений зависит от формы, степени заболевания, его причины. Впрочем, все-таки есть признаки, которые могут быть симптомами ГГС:

- раздражительность;

- беспокойство;

- у ребенка плохой сон;

- частый и долгий крик малыша;

- вялость;

- низкая активность;

- сонливость.

Выраженность симптомов зависит от генеза заболевания. Многие из них – результат гипертензии. У детей с ГГС может наблюдаться выпученность глаз, симптом Греффе (между верхним веком и зрачком образуется заметная белая полоса).

При тяжелом развитии верхнее веко может наполовину закрывать глаз (симптом «заходящего солнца»). У таких детей может развиваться косоглазие, они запрокидывают голову. Мышечный тонус может быть как сниженным, так и аномально повышенным. Особенно ярко это наблюдается в мышцах ног. Ребенок может ходить на цыпочках. Такие симптомы должны насторожить. Нужно сразу показать ребенка педиатру, а он, при необходимости, уже направит к детскому неврологу. Терапия должна быть комплексной.

У детей с таким синдромом снижаются рефлексы (ходьбы, ползания, хватательный). Такие двигательные нарушения часто сопровождают ГГС. Часто наблюдаются гипертонические аномалии.

Перечисленные симптомы бывают и при других патологиях, например, при перинатальной энцефалопатии (ПЭП). Она часто становится следствием длительной внутриутробной гипоксии (дефицит кислорода).

ПЭП становится результатом нарушения процессов внутриутробного развития. Ребенок при этом может восстановиться, но нужны длительные развивающие занятия.

Важно исключить другие заболевания. При ПЭП категорически не разрешается назначать мочегонные препараты. Они могут вызвать проблемы с сердцем и помешать нервно-рефлекторным процессам. Зато при ГГС, гипертонии они показаны.

Обязательный симптом ГГС – патологические изменения размеров окружности головы малыша. Она слишком быстро растет. За месяц может прибавиться 1,5 см и более. При этом могут набухнуть швы черепа, меняется сама форма головы.

У некоторых голова может быть крупной от природы. Это генетическая особенность, а не симптом патологии. Вот почему важно сделать УЗИ, а не гадать, основываясь на тактильном и визуальном исследовании. Если у кого-то из родителей крупная голова, то большая голова малыша – не патология.

ГГС проявляется и не у новорожденных. У детей старшего возраста ГГС нередко связан с инфекцией или травмой. Характерные симптомы:

- часто болит голова (боль пульсирующая, распирающая или ноющая, чаще случается по утрам). Локализация – лоб, виски, надбровные дуги;

- тошнота, рвота;

- ребенок с трудом опускает голову или поднимает глаза;

- головокружение;

- может двоиться в глазах, и нарушаться сознание;

- иногда бывают судороги и даже кома.

При болевом приступе ребенок может бледнеть, он вялый, чувствует общую слабость. Его беспокоит громкий звук, свет кажется ярким.

Особенности диагностики

Гипертензионно-гидроцефальный синдром очень коварен. Его не так легко диагностировать, особенно на ранней стадии. Под силу установить правильный диагноз лишь детскому невропатологу. Он определит степень патологии, ее причины, изменения тканевой структуры мозга. При этом он основывается на данных УЗИ головы. Как говорится, на глаз, поставить такой диагноз не получится, хотя многие педиатры грешат этим. При первых признаках нервозности, плохом сне, подозрении на повышенное внутричерепное давление врачи спешат озвучить диагноз «гидроцефальный синдром».

Кстати, в 95% случаев повторно такой интуитивный диагноз не подтверждается. Нередко оказывается, что это не болезнь, а особенности поведения конкретного ребенка. Если же диагноз подтверждается, часто заболевание имеет умеренное проявление.

Даже инструментальные методы не всегда помогают в постановке диагноза. Если речь идет о грудничке, важно отслеживать динамику увеличения окружности головы, проверять рефлексы.

Также применяются такие методы:

- анализируется состояние сосудов глазного дна;

- проводится нейросонография;

- иногда делают пункцию в области поясницы с целью анализа давления ликвора (этот метод считается самым достоверным);

- компьютерная томография;

- ядерно-магнитный резонанс.

Если диагноз подтвердился

Если УЗИ и нейросонография подтвердили ГГС, нужно будет:

- лечить кроху медикаментозно;

- регулярно посещать массажиста;

- на время отложить плановые прививки.

Нельзя недооценивать лечебную силу массажа. Грамотный массажист способен творить чудеса. Он незаменим при лечении ГГС. Также важна заместительная терапия. Она компенсирует недостаточный вывод ликвора. Важно лечить не симптомы, например, высокое внутричерепное давление, нарушения тонуса мышц, плохой сон, а причину. Конкретные методы лечения должен подбирать невролог – детский или взрослый.

Лечение

Правильную схему лечения подбирает невролог. В тяжелых случаях может потребоваться помощь нейрохирурга. Нередко привлекают офтальмолога. Он анализирует, насколько наполнены сосуды глазного дна, нет ли их спазмирования и т.д. Лечат таких пациентов в неврологических отделениях или центрах.

Лечим новорожденного

Народные методы тут не помогут. Неквалифицированное лечение может привести к плачевным последствиям. Малыши до 6-ти месяцев лечатся амбулаторно. Потребуются такие мероприятия:

- Лечение диакарбом. Это мочегонное средство. Оно снижает выработку ликвора. Усиливает выведение жидкости.

- Использование ноотропов. Эти препараты стимулируют кровоснабжение мозга (Актовегин, Пирацетам, Аспаркам).

- Лечение седативными препаратами (Тазепам, Диазепам).

- Обязательно проводят профессиональный массаж.

Ключевые слова: перинатальная энцефалопатия (ПЭП) или перинатальное поражение центральной нервной системы (ПП ЦНС), гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС); расширение желудочков мозга, межполушарной щели и субарахноидальных пространств, псевдокисты на нейросонографии (НСГ), синдром мышечной дистонии (СМД), синдром гипервозбудимости, перинатальные судороги.

Оказывается... более 70-80%! детей первого года жизни приходят на консультацию в неврологические центры по поводу несуществующего диагноза - перинатальная энцефалопатия (ПЭП):

Детская неврология родилась сравнительно недавно, но уже переживает трудные времена. В настоящий момент многие врачи, практикующие в области неврологии грудного возраста, а также, родители грудных детей, имеющих какие-либо изменения нервной системы и психической сферы, оказались "между двух огней". С одной стороны, школа «советской детской неврологии» - избыточная диагностика и неправильная оценка функциональных и физиологических изменений нервной системы ребенка первого года жизни в сочетании с давно устаревшими рекомендациями интенсивного лечения самыми разными медикаментами. С другой стороны - нередко очевидная недооценка имеющихся психоневрологических симптомов, незнание общей педиатрии и основ медицинской психологии, некоторый терапевтический нигилизм и боязнь использования потенциала современной медикаментозной терапии; и как результат - потерянное время и упущенные возможности. При этом, к сожалению, определенная (а иногда и значительная) «формальность» и «автоматичность» современных медицинских технологий приводят, как минимум, к развитию психологических проблем у ребенка и членов его семьи. Понятие «нормы» в неврологии конца 20 века было резко сужено, сейчас интенсивно и не всегда оправданно расширяется. Вероятно, истина где-то посередине...

По данным клиники перинатальной неврологии медицинского центра «НЕВРО-МЕД» и других ведущих медицинских центров г. Москвы (да и вероятно в других местах), до сих пор, более 80%!!! детей первого года жизни приходят по направлению педиатра или невропатолога из районной поликлиники на консультацию по поводу несуществующего диагноза - перинатальная энцефалопатия (ПЭП):

Диагноз «перинатальная энцефалопатия» (ПЭП) в советской детской неврологии очень неопределенно характеризовал практически любые нарушения функции (и даже структуры) головного мозга в перинатальном периоде жизни ребенка (примерно с 7 месяца внутриутробного развития ребенка и до 1 месяца жизни после родов), возникающие вследствие патологии мозгового кровотока и дефицита кислорода.

В основе такого диагноза обычно располагались один или несколько наборов каких-либо признаков (синдромы) вероятного нарушения нервной системы, например - гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС), синдром мышечной дистонии (СМД), синдром гипервозбудимости.

После проведения соответствующего комплексного обследования: клинический осмотр в сочетании с анализом данных дополнительных методов исследования (УЗИ головного мозга - нейросонография) и мозгового кровообращения (допплерография мозговых сосудов), исследования глазного дна и других методов, процент достоверных диагнозов перинатального поражения мозга (гипоксические, травматические, токсико-метаболические, инфекционные) снижается до 3-4% - это более чем в 20 раз!

Самое безрадостное в этих цифрах, не только определенное нежелание отдельных врачей использовать знания современной неврологии и добросовестное заблуждение, но и явно просматриваемая, психологическая (и не только) комфортность в стремлении к такой «гипердиагностики».

Гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС): повышение внутричерепного давления (ВЧД) и гидроцефалия

До сей поры диагноз «внутричерепная гипертензия» (повышение внутричерепного давления (ВЧД)), один из наиболее употребительных и «любимых» медицинских терминов у детских неврологов и педиатров, которым можно объяснить практически все! и в любом возрасте жалобы родителей.

Например, ребенок часто плачет и вздрагивает, плохо спит, много срыгивает, плохо ест и мало прибавляет в весе, вытаращивает глаза, ходит на носочках, у него дрожат ручки и подбородок, бывают судороги и есть отставание психоречевого и двигательного развития: «виновато только оно - повышение внутричерепного давления». Правда, удобный диагноз?

Довольно часто при этом в качестве главного аргумента для родителей в ход идет «тяжелая артиллерия» - данные инструментальных диагностических методов с таинственными научными графиками и цифрами. Методы могут использоваться либо абсолютно устаревшие и неинформативные /эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ) и реоэнцефалография (РЭГ)/, либо обследования «не из той оперы» (ЭЭГ), либо неправильное, в отрыве от клинических проявлений, субъективное толкование вариантов нормы при нейросонодопплерографии или томографии.

Несчастные мамы таких детей невольно, с подачи врачей (или вольно, питаясь собственной тревогой и страхами), подхватывают флаг «внутричерепной гипертензии» и надолго попадают в систему наблюдения и лечения перинатальной энцефалопатии.

На самом деле внутричерепная гипертензия - очень серьезная и довольно редкая неврологическая и нейрохирургическая патология. Она сопровождает тяжелые нейроинфекции и мозговые травмы, гидроцефалию, нарушение мозгового кровообращения, опухоли головного мозга и др.

Госпитализация при этом обязательна и неотложна!!!

Внутричерепную гипертензию (если она действительно есть) не трудно заметить внимательным родителям: для нее типичны постоянные или приступообразные головные боли (чаще по утрам), тошнота и рвота, не связанная с едой. Ребенок часто вялый и грустный, постоянно капризничает, отказывается есть, он все время хочет полежать, прижаться к маме.

Очень серьезным симптомом может быть косоглазие или разность зрачков, и, конечно же, нарушения сознания. У грудных детей весьма подозрительным является выбухание и напряжение родничка, расхождение швов между костями черепа, а также избыточный рост окружности головы.

Без сомнения, в таких случаях ребенка необходимо как можно скорей показать специалистам. Довольно часто довольно одного клинического осмотра, чтобы исключить или предварительно диагностировать данную патологию. Иногда требует проведение дополнительных методов исследования (глазное дно, нейросонодопплерография, компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга)

Разумеется, не может служить доказательством внутричерепной гипертензии расширение межполушарной щели, желудочков мозга, субарахноидальных и другие пространств ликворной системы на снимках нейросонографии (НСГ) или томограммах мозга (КТ или МРТ). Это же относится, к изолированным от клиники, нарушениям мозгового кровотока, выявленным при допплерографии сосудов, и «пальцевым вдавлениям» на рентгенограмме черепа

Кроме того, нет никакой связи внутричерепной гипертензии и просвечивающих сосудиков на лице и волосистой части головы, ходьбы на цыпочках, дрожания ручек и подбородка, гипервозбудимости, нарушения развития, плохой успеваемости, носовых кровотечений, тиков, заикания, плохого поведения и т. д. и т. п.

Вот поэтому, если вашему малышу поставили диагноз «ПЭП, внутричерепная гипертензия», на основании «вытаращивания» глазок (симптом Грефе, «заходящего солнца») и ходьбы на цыпочках, то не стоит заранее сходить с ума. На самом деле эти реакции могут быть характерны для легковозбудимых детей раннего возраста. Они очень эмоционально реагируют на все, что их окружает и что происходит. Внимательные родители легко заметят эти взаимосвязи.

Таким образом, при постановке диагноза ПЭП и повышения внутричерепного давления естественно лучше всего обратиться в специализированную неврологическую клинику. Только так можно быть уверенным в правильности диагностики и лечения.

Начинать же лечение этой серьезной патологии по рекомендациям одного врача на основании вышеперечисленных «аргументов» абсолютно неразумно, кроме того такое необоснованное лечение совсем не безопасно.

Чего стоят только мочегонные препараты, которые назначают детям на продолжительное время, что крайне неблагоприятно воздействует на растущий организм, вызывая обменные расстройства.

Есть и другой, не менее важный аспект проблемы, который необходимо учитывать в данной ситуации. Иногда лекарства необходимы и неправомерный отказ от них, на основании только собственного убеждения мамы (а чаще папы!) в медикаментозной вредности, может привести к серьезным неприятностям. Кроме того, если действительно имеет место серьезное прогрессирующее повышение внутричерепного давления и развитие гидроцефалии, то нередко неправильная медикаментозная терапия внутричерепной гипертензии влечет за собой потерю благоприятного момента для оперативного вмешательства (шунтирующая операция) и развитию тяжелых необратимых последствий для ребенка: гидроцефалия, нарушение развития, слепота, глухота и др.

Теперь несколько слов о не менее «обожаемых» гидроцефалии и гидроцефальном синдроме. На самом деле речь идет о прогрессирующем увеличении внутричерепных и внутримозговых пространств, заполненных спинномозговой жидкостью (ликвором) вследствие существующей! в тот момент внутричерепной гипертензии. При этом нейросонограммы (НСГ) или томограммы выявляют меняющиеся со временем расширения желудочков мозга, межполушарной щели и других отделов ликворной системы. Все зависит от степени выраженности и динамики симптомов, а главное, от правильной оценки взаимосвязей увеличения внутримозговых пространств и других нервных изменений. Это может легко определить квалифицированный невролог. Истинная гидроцефалия, которая действительно требует лечения, так же как и внутричерепная гипертензия, встречается относительно редко. Такие дети обязательно должны наблюдаться неврологами и нейрохирургами профильных медицинских центров.

К сожалению, в обычной жизни такой ошибочный «диагноз» встречается практически у каждого четвертого-пятого грудничка. Оказывается, нередко гидроцефалией (гидроцефальным синдромом) некоторые врачи неправильно называют стабильное (обычно незначительное) увеличение желудочков и других ликворных пространств головного мозга. Внешними признаками и жалобами это никак не проявляется, лечения не требует. Тем более, если у ребенка заподозрили гидроцефалию на основании «большой» головы, просвечивающих сосудиков на лице и волосистой части головы и т. д. - это не должно вызывать паники у родителей. Большой размер головы в данном случае не играет практически никакой роли. Однако, очень важна динамика прироста окружности головы. Кроме того, нужно знать, что среди современных детей не редкость так называемые «головастики», у которых голова имеет относительно большой для их возраста размер (макроцефалия). В большинстве таких случаев у младенцев с крупной головой выявляются признаки рахита, реже - макроцефалия, обусловленная семейной конституцией. Например, у папы или у мамы, а может у дедушки большая голова, одним словом, - дело семейное, лечения не требует.

Иногда при проведении нейросонографии врач ультразвуковой диагностики находит в головном мозге псевдокисты - но это совсем не повод для паники! Псевдокистами называют единичные округлые крошечные образования (полости), содержащие ликвор и располагающиеся в типичных участках мозга. Причины их появления, как правило, бывают достоверно неизвестны; обычно они исчезают к 8-12 мес. жизни. Важно знать что, существование таких кист у большинства детей не является фактором риска в отношении дальнейшего нервно-психического развития и не требует лечения. Тем не менее, хотя и достаточно редко, псевдокисты образуются на месте субэпендимальных кровоизлияний, или имеют связь с перенесенной перинатальной церебральной ишемией или с внутриутробной инфекцией. Количество, размеры, строение и места расположения кист дают специалистам очень важную информацию, с учетом которой, на основе клинического осмотра формируются окончательные выводы.

Описание НСГ - это не диагноз! и совсем не обязательно повод для лечения.

Чаще всего, данные НСГ дают косвенные и неопределенные результаты, и учитываются только в совокупности с результатами клинического осмотра.

Еще раз напоминаю о другой крайности: в сложных случаях иногда встречается явная недооценка со стороны родителей (реже - и врачей), имеющихся у ребенка проблем, что приводит к полному отказу от необходимого динамического наблюдения и обследования, в результате чего правильный диагноз ставится поздно, и лечение не приводит к нужному результату.

Несомненно, поэтому, при подозрении на повышенное внутричерепное давление и гидроцефалию, диагностика должна проводиться на самом высоком профессиональном уровне.

Что такое мышечный тонус и за что его так «любят»?

Посмотрите в медицинскую карточку своего ребенка: там нет такого диагноза, как «мышечная дистония», «гипертония» и «гипотония»? - наверное, вы просто не ходили со своим малышом до года в поликлинику к неврологу. Это, конечно же, шутка. Однако, диагноз «мышечная дистония» встречается нисколько не реже (а может быть и чаще), чем гидроцефальный синдром и повышение внутричерепного давления.

Изменения мышечного тонуса могут быть, в зависимости от степени выраженности, как вариантом нормы (чаще всего), так и серьезной неврологической проблемой (это гораздо реже).

Коротко о внешних признаках изменения мышечного тонуса.

Мышечная гипотония характеризуется снижением сопротивления пассивным движениям и увеличением их объема. Может быть ограничена спонтанная и произвольная двигательная активность, прощупывание мышц несколько напоминает «кисель или очень мягкое тесто». Ярко выраженная мышечная гипотония может существенно влиять на темпы двигательного развития (подробней см. в главе о двигательных расстройствах у детей первого года жизни).

Мышечная дистония характеризуется состоянием, когда мышечная гипотония чередуется с гипертонией, а также вариантом дисгармонии и асимметрии мышечного напряжения в отдельных мышечных группах (например, в руках больше, чем в ногах, справа больше чем слева и т. д.)

В покое у этих детей при пассивных движениях может наблюдаться некоторая мышечная гипотония. При попытке активно выполнить какое-либо движение, при эмоциональных реакциях, при изменении тела в пространстве, мышечный тонус резко нарастает, становятся выраженными патологические тонические рефлексы. Нередко такие нарушения в дальнейшем приводят к неправильному формированию двигательных навыков и ортопедическим проблемам (например, кривошея, сколиоз).

Мышечная гипертония характеризуется увеличением сопротивления пассивным движениям и ограничением спонтанной и произвольной двигательной активности. Выраженная мышечная гипертония также может существенно влиять на темпы двигательного развития.

Нарушение мышечного тонуса (напряжения мышц в покое) может быть ограничено одной конечностью или одной мышечной группой (акушерский парез руки, травматический парез ноги) - и это наиболее заметный и очень тревожный признак, заставляющий родителей незамедлительно обратиться к неврологу.

Заметить различие между физиологическими изменениями и патологическими симптомами за одну консультацию даже грамотному врачу иногда довольно трудно. Дело в том, что изменение мышечного тонуса не только связано с неврологическими расстройствами, но и сильно зависит от конкретного возрастного периода и других особенностей состояния ребенка (возбужден, плачет, голоден, сонлив, замерз и т. д.). Таким образом, наличие индивидуальных отклонений в характеристиках мышечного тонуса, далеко не всегда заставляет беспокоиться и требует какого-либо лечения.

Но даже в том случае, если функциональные нарушения мышечного тонуса подтвердятся, в этом нет ничего страшного. Хороший невролог, скорей всего, назначит массаж и занятия лечебной физкультурой (очень эффективны упражнения на больших мячах). Медикаменты назначаются крайне редко.

Cиндром гипервозбудимости

(синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости)

Частые плачи и капризы по поводу и без, эмоциональная неустойчивость и повышенная чувствительность к внешним раздражителям, нарушение сна и аппетита, обильные частые срыгивания, двигательное беспокойство и вздрагивания, дрожание подбородка и ручек (и т. д.), часто в сочетании с плохой прибавкой веса и нарушением стула - узнаете такого ребенка?

Все двигательные, чувствительные и эмоциональные реакции на внешние стимулы у гипервозбудимого ребенка возникают интенсивно и резко, и так же быстро могут угасать. Освоив те или иные двигательные навыки, дети беспрерывно двигаются, меняют позы, постоянно тянутся каким-либо предметам и захватывают их. Обычно дети проявляют живой интерес к окружающему, но повышенная эмоциональная лабильность нередко затрудняет их контакт с окружающими. Они очень впечатлительные, переживательные и ранимые! Засыпают крайне плохо, только с мамой, постоянно просыпаются, плачут во сне. У многих из них отмечается длительная реакция страха на общение с незнакомыми взрослыми с активными реакциями протеста. Обычно синдром гипервозбудимости сочетается с повышенной психической истощаемостью.

Наличие таких проявлений у ребенка - это всего лишь только повод для обращения к неврологу, но, ни в коем случает не повод для родительской паники, и тем более, медикаментозного лечения.

Постоянная гипервозбудимость в причинном отношении мало специфична и чаще всего может наблюдаться у детей с особенностями темперамента (например, так называемый холерический тип реагирования).

Значительно реже, гипервозбудимость можно связать и объяснить перинатальной патологией центральной нервной системы. Кроме того, если поведение ребенка вдруг неожиданно и надолго нарушилось практически без видимых причин, у него появилась гипервозбудимость, нельзя исключить вероятность развития реакции нарушения адаптации (приспособления к внешним условиям среды) вследствие стресса. И чем быстрее ребенка посмотрят специалисты, тем легче и быстрее удается справиться с проблемой.

И, наконец, наиболее часто, преходящая гипервозбудимость бывает связана с педиатрическими проблемами (рахит, нарушения переваривания пищи и кишечные колики, грыжи, прорезывание зубов и др.).

Существуют две крайности в тактике наблюдения за такими детьми. Или «объяснение» гипервозбудимости с помощью «внутричерепной гипертензии» и напряженное медикаментозное лечение с использованием нередко препаратов с нешуточными побочными эффектами (диакарб, фенобарбитал и др.). Или полнейшее пренебрежение проблемой, которое может привести в дальнейшем к формированию стойких невротических расстройств (страхи, тики, заикание, тревожные расстройства, навязчивости, нарушения сна) у ребенка и членов его семьи, и потребует длительной психологической коррекции.

Конечно же, логично предположить, что адекватный подход находится где-то между ними...

Отдельно хотелось обратить внимание родителей на судороги - одно из немногих расстройств нервной системы, которое действительно заслуживает пристального внимания и серьезного лечения. Эпилептические приступы встречаются в грудном возрасте не часто, но протекают иногда тяжело, коварно и замаскировано, при этом почти всегда необходима незамедлительная медикаментозная терапия.

Такие приступы могут скрываться за любыми стереотипными и повторяющимися эпизодами в поведении ребенка. Непонятные вздрагивания, кивки головой, непроизвольные движения глаз, «замирания», «зажимания», «обмякания», в особенности с остановкой взгляда и отсутствием реакции на внешние раздражители, должны насторожить родителей и заставить обратиться к специалистам. Иначе, поздно поставленный диагноз и несвоевременно назначенная медикаментозная терапия значительно уменьшают шансы на успех лечения.

Все обстоятельства эпизода судорог необходимо точно и полно запомнить и, при возможности, записать на видео, для дальнейшего подробного рассказа на консультации. Если судороги длятся длительно или повторяются - вызов «03» и срочная консультация врача.

В раннем возрасте состояние ребенка чрезвычайно переменчиво, поэтому отклонения в развитии и другие расстройства нервной системы иногда могут быть обнаружены лишь только в процессе длительного динамического наблюдения за малышом, при повторных консультациях. С этой целью определены конкретные даты плановых консультаций детского невролога на первом году жизни: обычно в 1, 3, 6 и 12 месяцев. Именно в эти периоды можно обнаружить большинство тяжелых болезней нервной системы детей первого года жизни (гидроцефалия, эпилепсия, ДЦП, обменные расстройства и др.). Таким образом, выявление конкретной неврологической патологии на ранних этапах развития позволяет вовремя начинать комплексную терапию и достигать при этом максимально возможного результата.

И в заключение, хотелось бы напомнить родителям: будьте чутки и внимательны к своим малышам! В первую очередь, именно ваше осмысленное участие в жизни детей - это основа их дальнейшего благополучия. Не залечивайте их от «предполагаемых болезней», но если вас что-то тревожит и заботит, найдите возможность получить независимую консультацию квалифицированного специалиста.

Гипертензионный синдром, также известен как гидроцефальный, представляет собой особенное патологическое состояние, при котором спинномозговая жидкость вырабатывается в увеличенном количестве. Эта жидкость, называемая в медицине ликвор, обычно скапливается в пределах мозговых оболочек и в незначительном количестве в желудочках мозга.

Западные врачи чаще всего относят это заболевание к одному из видов патологий со стороны развития головного мозга. Несмотря на это, гидроцефалия считается в большинстве случаев именно синдромом.

Отличительной чертой болезни является то, что часто гипертензионно-гидроцефальный синдром, как один из диагнозов устанавливается неверно, и происходит это практически 98% случаев. Ситуацию можно объяснить тем, что эта патология встречается у людей очень редко.

Разновидности болезни

Гипертензионный синдром классифицируется в зависимости от возраста заболевшего.

Поэтому этот недуг существует только в трех видах:

- у новорожденных;

- у детей;

- у взрослых.

В большинстве случаев синдром проявляется у новорожденных вследствие врожденных причин . Что касается детей или взрослых, болезнь имеет приобретенный характер.

Но каждая из указанных групп имеет свои факторы, влияющие непосредственно на появление болезни.

Причины появления синдрома у новорожденных

Гипертензионно гидроцефальный синдром имеет множество возможных причин появления у новорожденных, и вот основные из них:

- Возникновение осложнений во время беременности, часто спровоцированные инфекционными или же вирусными заболеваниями.

- Гипоксия плода.

- Отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.

- Повреждение плода при родах, которое носит механический характер.

- Задержка внутриутробного развития.

- Черепно-мозговые травмы, которые могут быть нанесены ребенку как при беременности, так и непосредственно при родах.

- Аномалии в развитии плода.

- Роды, которые происходят преждевременно или с опозданием.

- Обезвоживание плода, которое длится более чем 12 часов.

- Хронические заболевания будущей мамы.

Причины появления приобретенного синдрома

Гипертензионный синдром у детей, как и у взрослых, носит приобретенный характер. Часто результатом его появления или даже сопутствующим диагнозом становится церебральный паралич.

Прежде чем установить этот диагноз, необходимо знать, что такое гипертензионный синдром и как он проявляется. К его симптоматике относят сразу два состояния, возникающие как при гипертензии, так и при гидроцефалии.

Гипертензия является повышенным внутричерепным давлением, а - отклонением в виде увеличения количества жидкости (ликвора) в пределах головного мозга.

Основными симптомами гипертензионного синдрома у новорожденных являются:

- плохая реакция на грудь и отказ от кормления;

- стоны и плач без причины;

- заметное понижение мышечного тонуса;

- отсутствие выраженного глотательного рефлекса;

- тремор или судороги конечности;

- изменения глаз - отек яблок, косоглазие, наличие белой полосы между зрачком и верхним веком, скрытая за нижним веком радужка;

- напряженность в области родничка;

- динамичное увеличение диаметра головы, которое достигает 1 см в месяц.

Немного иначе проявляется гипертензионно-гидроцефальный синдром у детей:

- сильная утренняя головная боль;

- тошнота и позывы к рвоте;

- усложненное поднятие глаз и боли, возникающие при повороте головы;

- бледность кожи и постоянная слабость, приводящая к головокружениям;

- боль в мышцах и отклонения в функциях вестибулярного аппарата;

- страх перед ярким светом и слишком громкими звуками;

- пониженная память, концентрация и мыслительный процесс.

Гипертензионный синдром проявляется у взрослых практически так же, как и у детей. Помимо указанных выше симптомов, данной группе людей свойственны ухудшения зрительной функции и сознания, резкие головные боли и позывы к рвоте, что в результате приводит к появлению судорог. Очень редко может наступать кома.

Диагностирование заболевания

Определить синдром очень сложно, а поставить диагноз с полной гарантией его вероятностью - невозможная задача. Врожденный синдром определяется правильностью работы рефлексов, а также размерами окружности головы. Для подтверждения или выявления его наличия у детей или взрослых происходит обследование глазных сосудов, томография, УЗИ, а также пункция ликвора.

Лечение симптома у новорождённых и детей

Ликворно-гипертензионный синдром требует специальной схемы лечения, которая отличается для разных групп больных.

Новорожденные должны посещать и проходить лечение у невролога до достижения одного года. При наличии специальных показаний этот период может быть продлен. В зависимости от степени выраженности заболевания, а также его проявлений, специалист должен составить необходимое лечение.

К нему могут относиться те лекарства, действие которых направлено на выведение лишнего ликвора. Ними являются Триампур, Глицерол и пр. Также в этом случае необходимо назначение средств, которые обеспечивают тонус сосудов - например, Эскузан.

Часто причиной возникновения синдрома становиться нарушение нервной системы. Несмотря на назначенное лечение, в целях профилактики и восстановления молодым родителям необходимо обеспечить ребенку правильный режим сна и питания, частые прогулки на свежем воздухе, отсутствие раздражителей и инфекций. При соблюдении лечения и всех рекомендаций уже спустя 6 месяцев может наблюдаться нормализация внутричерепного давления, которое в дальнейшем не будет отклоняться от нормы.

Дети старшего возраста должны получать консультацию детского невропатолога не менее двух раз в год, во время которой происходит измерение глазного дна и назначается рентген черепа. После перенесенной черепно-мозговой травмы или при наличии воспалительных процессов в головном мозге или его оболочках необходимо наблюдение и лечение в диспансере.

Методы лечения взрослых

Лечение взрослых также крайне важно, так как запущенная болезнь может стать угрозой не только для здоровья, но и для жизни. Действие высокого давления на протяжении длительного периода не позволяет мозгу правильно функционировать, что приводит к снижению интеллектуальных способностей и даже дисфункции нервной регуляции по отношению к внутренним органам. Нередким результатом становится гормональное нарушение.

Лечение гипертензии у взрослых включает прием мочегонных препаратов, что способствует активизации выделения ликвора, а также его всасыванию. Данная терапия проводится в несколько курсов, а при осложненных формах препараты следует принимать каждую неделю. Если болезнь носит легкий характер, то возможно лечение без использования медикаментов.

Однако для этого необходимо следовать нескольким рекомендациям:

- нормализовать питьевой режим;

- выполнять комплекс специальных гимнастических упражнений, которые способствуют понижению внутричерепного давления;

- избавить от лишнего головное венозное русло с помощью остеопатии или мануальной терапии.

Очень редко гипертензия становится серьезной угрозой для здоровья человека . В таком случае необходимо провести хирургическое вмешательство. Данная операция предполагает имплантацию шунтов, с помощью которых ликвор будет выводиться из головного мозга. Результатом этого станет постепенное уменьшение в проявлениях симптоматики заболевании и, как результат, избавление от нее в полной мере.

Своевременное обращение к специалисту всегда является правильным решением при появлении первых признаков болезни. Если вовремя начать лечение, у заболевания не будет возможности приобрести хроническую или тяжелую форму.