Вопрос 1.

Жизненным циклом клетки

называется совокупность событий, протекающих в ней от момента ее возникновения до гибели или последующего деления.

Совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов в период подготовки клетки к делению, а также на протяжении самого митоза называется митотическим циклом, который составляет часть жизненного цикла (рис. 2).

жизненный цикл

клеток включает весь период существования клетки и таким образом включает митотический цикл, дифференцировку, выполнение ею определенных функций, старение и смерть клетки.

Жизненный цикл может соответствовать митотическому циклу - это характерно для неспециализированных стволовых клеток. Стволовые или камбиальные клетки (эпителиальные, клетки кроветворных органов), дают начало всем другим клеткам, т.е. они постоянно делятся, поэтому у них митотический цикл равен жизненному.

Большинство же клеток покидают митотический цикл после деления (редко до него), специализируются и выполняют специфические функции иногда недолго, как клетки эпителия кожи или лейкоциты, а в ряде случаев в течение всей жизни организма, как нейроны головного мозга.

В жизненном цикле различают 2 вида гибели клеток: некроз и апоптоз.

Некроз (греч. necros - мертвый)– это смерть клетки в результате тяжелых повреждений. Это могут быть: травмы, радиация, действие токсическеских веществ, гипоксия, нарушение обмена веществ, старение клеток. Под действием этих факторов разрушение клеток идет хаотично, продукты распада оказывают раздражающие действие на окружающие ткани, т.е. идет патологический процесс.

Апоптоз (от греч. Apoptosis - опадение) – это генетически запрограммированная гибель клетки, вызванная внутренними или внешними причинами. В различных типах клеток такая запрограммированная гибель клеток специфична. На стадиях эмбрионального развития при формировании частей органов, тканей (т.е. при формообразовании) идет запрограммированная гибель клеток. В иммунной системе, например интерлейкины индуцируют или ингибируют апоптоз иммуноцитов. Клетки опухолей имеют пониженную способность запускать механизм апоптоза. Некоторые вирусы (герпеса, гриппа, аденовирусы) наоборот, индуцируют апоптоз и направляют гибель клеток хозяина. Материал погибших клеток перерабатывается макрофагами и может быть использован другими клетками. Воспалительных процессов вокруг клеток, подвергшихся апоптозу, не возникает и жизнедеятельность ткани не нарушается.

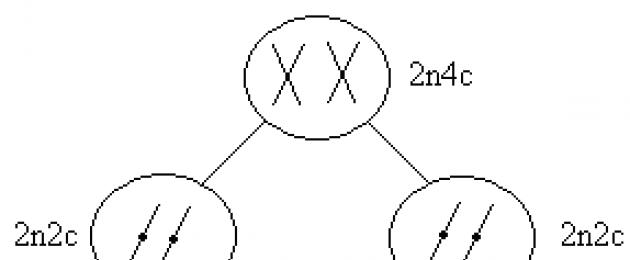

Рис. 2. Жизненный цикл клетки многоклеточного организма:

А - митотический цикл; Б - переход в дифференцированное состояние;

В - гибель

Вопрос 2.

Митотический цикл

- совокупность процессов, протекающих в клетке во время подготовки ее к делению - в интерфазе и на протяжении митоза. В митотическом цикле различают периоды: интерфаза и митоз.

Интерфаза

– это период между двумя делениями клетки продолжается в среднем 23 часа и включает три периода.

Митоз

(греч. mitos

- нить) - непрямое деление клетки; состоит из четырех фаз - профазы, анафазы, метафазы и телофазы. В результате происходит точное и равномерное распределение между дочерними клетками хромосомного материала. Обе дочерние клетки оказываются абсолютно одинаковыми.

Вопрос 3.

Две спирали старой матрицы молекулы ДНК расходятся, и каждая становится матрицей для воспроизводства новых цепей ДНК. Каждая из двух дочерних молекул обязательно включает одну старую полинуклеотидную цепь и одну новую.

В процессе синтеза ДНК принимает участие целая группа ферментов, из которых важнейший - ДНК-полимераза. Удвоение молекул ДНК происходит с удивительной точностью, чему способствует двухцепочечное строение молекулы: новая молекула абсолютно идентична старой. В этом заключается глубокий биологический смысл, потому что именно эти одинаковые (идентичные) молекулы затем, в процессе митоза, будут распределены в дочерние клетки.

Вопрос 4.

В митотическом цикле различают периоды: интерфаза и митоз.

Интерфаза – это период между двумя делениями клетки и включает три периода:

G 1

– постмитотический или пресинтетический, следует сразу после деления – длится от 10 часов до нескольких суток.

Характеристика этого периода:

1. в ядре с ДНК в результате транскрипции синтезируются все виды РНК.

2. в ядрышке синтезируются р-РНК и вместе с белками собираются субъединицы рибосом.

3. в цитоплазме синтезируются ядерные и цитоплазматические белки.

4. строятся и удваивается количество органелл.

5. осуществляется рост клеток.

6. клетки дифференцируются и специализируются.

Набор хромосом в этот период составляет - 2п2с.

S

– синтетический период, длится от 6 до 12 часов.

Характеристика этого периода:

1. основной процесс этого периода – репликация ДНК, которая осуществляется под действием фермента ДНК-полимераза, на каждой из цепей из свободных нуклеотидов достраивается комплементарная цепь, т.е. строится вторая хроматида (по принципу комплементарности и полуконсервативности).

2. синтезируются белки – гистоны, необходимые для построения хроматид и они поступают через ядерные поры в ядро.

G

2 – постсинтетический или премитотический, длится от 3 до 6 часов.

Характеристика этого периода:

1. продолжается синтез всех видов белков (ядерных и цитоплазматических).

2. накапливается большое количество АТФ.

3. восстанавливается исходный объем клетки.

4. возрастает объем ядра.

Набор хромосом в этот период составляет - 2п4с.

Разные клетки имеют различную продолжительность клеточного цикла, например:

Лейкоциты от 3 до 5 суток;

Эпителий кожи 20-25 суток;

Клетки костного мозга 8-12 часов.

Специализированные или дифференцированные клетки (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, нервные, мышечные) после образования (митоза) вступают в G период, в их цитоплазме синтезируются вещества, которые тормозят способность клеток реплицировать ДНК, т.е. утрачивается способность перейти в S период и они весь жизненный цикл находятся в этом периоде.

В растущих тканях животных и растений есть клетки, которые не проходят регулярно интерфазу и митоз, а находятся в периоде покоя, т.е. в G0 периоде, они перестают размножаться. В некоторых тканях клетки могут длительное время, находится G 0 – фазе, не изменяя своих морфологических свойств, т.е. они сохраняют способность к делению, это чаще всего дифференцированные клетки. Так, например, большинство клеток печени находятся в G 2 – периоде, они не участвуют в синтезе ДНК и не делятся. Однако, если произвести удаление части печени, то многие клетки начинают подготовку к митозу (G 1 – период), переходят к синтезу ДНК и смогут митотически делиться.

Вопрос 5.

Митоз (кариокинез)

– это непрямое деление клетки, в котором выделяют фазы: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.

1. Профаза характеризуется:

1) хромонемы спирализуются, утолщаются и укорачиваются.

2) ядрышки исчезают, т.е. хромонема ядрышка упаковывается к хромосомам, имеющим вторичную перетяжку, которую называют ядрышковый организатор.

3) в цитоплазме образуется два клеточных центра (центриолей) и формируются нити веретена деления.

4) в конце профазы, распадается ядерная оболочка и хромосомы оказываются в цитоплазме. Набор хромосом профазы составляет - 2п4с.

2. Метафаза характеризуется:

1) к центромерам хромосом прикрепляются нити веретена деления и хромосомы начинают двигаться и выстраиваются на экваторе клетки.

2) метафазу называют «паспортом клетки», т.к. хорошо видно, что хромосома состоит из двух хроматид. Хромосомы максимально спирализованы, хроматиды начинают отталкиваться друг от друга, но еще соединены в области центромера. На этой стадии изучают кариотип клеток, т.к. четко видно число и форма хромосом. Фаза очень короткая.

Набор хромосом метафазы составляет - 2п4с.

3. Анафаза характеризуется:

1) центромеры хромосом делятся и сестринские хроматиды расходятся к полюсам клетки и становятся самостоятельными хроматидами, которые называют дочерними хромосомами. На каждом полюсе в клетке находится по диплоидному набору хромосом.

Набор хромосом анафазы составляет - 4п4с.

4. Телофаза характеризуется:

Однохроматидные хромосомы деспирализуются у полюсов клетки, образуются ядрышки, восстанавливается ядерная оболочка.

Набор хромосом телофазы составляет - 2п2с.

Телофаза заканчивается цитокинезом. Цитокинез – процесс разделения цитоплазмы между двумя дочерними клетками. Цитокинез происходит по разному у растений и животных.

В животной клетке. На экваторе клетки появляется кольцевидная перетяжка, которая углубляется и полностью перешнуровывает тело клетки. В результате образуется две новые клетки вдвое меньше материнской клетки. В области перетяжки много актина, т.е. в движении играют роль микрофиламенты.

Цитокинез идет путем перетяжки.

В растительной клетке. На экваторе, в центре клетки в результате скопления пузырьков диктиосом комплекса Гольджи, образуется клеточная пластинка, которая разрастается от центра к периферии и приводит к разделению материнской клетки на две клетки. В дальнейшем перегородка утолщается, за счет отложения целлюлозы, образуя клеточную стенку.

Цитокинез идет путем перегородки.

В результате митоза образуется две дочерние клетки с таким же набором хромосом, как и материнская клетка.

Схема митоза.

Значение митоза:

1. Генетическая стабильность, т.к. хроматиды образуются в результате репликации, т.е. наследственная информация их идентична материнской.

2. Рост организмов, т.к. в результате митоза число клеток увеличивается.

3. Бесполое размножение – многие виды растений и животных размножаются в результате митотического деления.

4. Регенерация и замещение клеток идет за счет митозов.

Нарушение митоза.

Под действием внешних факторов, таких как все виды ионизирующих лучей, химических веществ, некоторых ядов правильное течение митоза может быть нарушено:

1. Хромосома может смещается к одному полюсу клетки, т.е. одна дочерняя клетка получит лишнюю хроматиду, а в другой - не будет этой хроматиды.

2. Если хромосома без центромерного района окажется вблизи центральной части клетки, то вероятно, что она не переместится ни к одному полюсу, т.е. может быть потерянной.

3. Есть химические вещества, которые предшествуют образованию нитей веретена деления, но не влияют на способность хромосом к разделению центромерных районов и переходу в интерфазное состояние. Эти вещества называют цитостатики, т.е. останавливают клеточное деление. Например, такие цитостатики как колхицин и винбластин. Без веретена деления хромосомы не могут разойтись к полюсам, поэтому образуется одно ядро с удвоенным набором хромосом т.е. полиплоидные. Такой метод получения полиплоидных клеток используется в селекции растений. Такие растения более крупные и у них высокая продуктивность.

Митоз — деление клеточного ядра, в результате которого ядра дочерних клеток содержат то же число хромосом, что и родительские. Хромосомы переходят в компактную форму митотических хромосом, образуется веретено деления, участвующее в переносе хромосом при расхождении хромосом к противоположным полюсам клетки и делении тела клетки (цитокинез). Биологическое значение митоза: равное количество хромосом у дочерних и материнской клеток; гены их содержат совершенно идентичную наследственную информацию, при этом происходит точная передача наследственной информации от родителей к потомкам. Митоз обеспечивает регенерацию утраченных частей и замещение клеток у многоклеточных организмов, основа вегетативного размножения. Длительность митоза сильно варьирует у разных организмов и тканей. Наиболее часто встречается клеточный цикл в течение 18—20 ч. Клетки эпителия двенадцатиперстной кишки делятся каждые 11 часов, тощей — 19 часов, роговицы глаза — через 3 суток. Длительность стадий зависит от типа тканей, состояния организма, внешних факторов. Наиболее продолжительны первая и последняя стадии.

Стадии митоза. Первая стадия митоза — профаза, за ней следуют метафаза, анафаза и телофаза, завершающиеся делением клетки — цитокинезом.

В профазе происходит исчезновение ядрышка, спирализация хромосом фрагментация ядерной мембраны. Формируется веретено деления при участии центриолей, от которого отходят нити веретена деления. В хромосомах центромеры образуют особые структуры — кинетохоры, которые обеспечивают связывание хромосомы с нитями веретена. Они прикрепляются к специальной группе кинетохорных нитей. В результате возникают две противоположно направленные силы, которые и приводят хромосому в экваториальную плоскость. Беспорядочные движения хромосом и их случайная окончательная ориентация обеспечивает случайное распределение хроматид между дочерними клетками, столь важное при мейозе.

Метафаза (2п4с). Хромосомы располагаются в одной плоскости (метафазная пластинка). За ориентацию хромосом перпендикулярно оси митотического веретена и расположение их на равном расстоянии от его полюсов ответственны кинетохорные нити (идут к противоположным полюсам веретена). Метафаза оканчивается разделением двух кинетохоров каждой хромосомы.

В анафазу (4п4с) (длительность фазы — несколько минут) хромосомы расщепляются (сестринские хроматиды разделяются в точке их соединения в центромере), начинается перемещение каждой хроматиды к соответствующим полюсам веретена за счет укорочения кинетохорных нитей. Параллельно удлиняются нити митотического веретена и два полюса веретена расходятся еще дальше. Хроматиды превращаются в две обособленные, самостоятельные дочерние хромосомы.

Телофаза (2п2с) начинается с остановки разошедшихся диплоидных наборов хромосом (ранняя телофаза) и кончается началом реконструкции нового интерфазного ядра (поздняя телофаза) и разделением исходной клетки на две дочерние (цитокинез). В ранней телофазе хромосомы начинают деконденсироваться и увеличиваться в объеме, веретено деления исчезает. В местах их контактов с мембранными пузырьками цитоплазмы образуется новая ядерная оболочка. После замыкания ядерной оболочки начинается формирование новых ядрышек. Процесс деления цитоплазмы — цитокинез, проходит под действием сократимого кольца, состоящего из актиновых филаментов.

Практически у всех эукариотических организмов обнаружено так называемое прямое деление ядер или амитоз. При амитозе не происходит конденсация хромосом и не образуется веретено деления, а ядро делится перетяжкой или фрагментацией, оставаясь в интерфазном состоянии. Генетический материал при этом распределяется между дочерними ядрами случайным образом. После амитоза клетки не способны приступить к митотическому делению и обычно вскоре погибают. Амитоз характерен для клеток, заканчивающих свое развитие: отмирающих эпителиальных клеток, фолликулярных клеток яичников и т.д. Встречается амитоз при патологических процессах: воспалении, злокачественном росте и др.

Жизненный цикл клетки , или клеточный цикл , – это промежуток времени, в течение которого существует как единица, т. е. период жизни клетки. Он длится от момента появления клетки в результате деления ее материнской и до конца деления ее самой, когда она «распадается» на две дочерние.

Бывают случаи, когда клетка не делится. Тогда ее жизненный цикл - это период от появления клетки до гибели. Обычно не делятся клетки ряда тканей многоклеточных организмов. Например, нервные клетки и эритроциты.

Принято в жизненном цикле клеток эукариот выделять ряд определенных периодов, или фаз. Они характерны для всех делящихся клеток. Фазы обозначают G 1 , S, G 2 , M. Из фазы G 1 клетка может уходить в фазу G 0 , оставаясь в которой, она не делится и во многих случаях дифференцируется. При этом некоторые клетки могут возвращаться из G 0 в G 1 и пройти по всем этапам клеточного цикла.

Буквы в аббревиатурах фаз – это первые буквы английских слов: gap (промежуток), synthesis (синтез), mitosis (митоз).

Красным флуоресцентным индикатором клетки подсвечиваются в фазу G1. Остальные фазы клеточного цикла - зеленым.

Период G 1 – пресинтетический – начинается сразу как только клетка появилась. В этот момент она меньше по размеру, чем материнская, в ней мало веществ, недостаточно количество органоидов. Поэтому в G 1 происходит рост клетки, синтез РНК, белков, построение органелл. Обычно G 1 – самая длительная фаза жизненного цикла клетки.

S – синтетический период . Самый главный его отличительный признак – удвоение ДНК путем репликации . Каждая хромосома становится состоящей из двух хроматид. В этот период хромосомы по-прежнему деспирализованы. В хромосомах, кроме ДНК, много белков-гистонов. Поэтому в S-фазу гистоны синтезируются в большом количестве.

В постсинтетический период – G 2 – клетка готовится к делению, обычно путем митоза. Клетка продолжает расти, активно идет синтез АТФ, могут удваиваться центриоли.

Далее клетка вступает в фазу клеточного деления – M . Здесь происходит деление клеточного ядра – кариокинез , после чего деление цитоплазмы – цитокинез . Завершение цитокинеза знаменует завершение жизненного цикла данной клетки и начало клеточных циклов двух новых.

Фаза G 0 иногда называют периодом «отдыха» клетки. Клетка «выходит» из обычного цикла. В этот период клетка может приступить к дифференциации и уже никогда не вернуться к обычному циклу. Также в фазу G 0 могут входить стареющие клетки.

Переход в каждую последующую фазу цикла контролируется специальными клеточными механизмами, так называемыми чекпоинтами – контрольными точками . Чтобы наступила следующая фаза, в клетке должно быть все готово для этого, в ДНК не содержаться грубых ошибок и др.

Фазы G 0 , G 1 , S, G 2 вместе формируют интерфазу - I .

Период жизнедеятельности клетки, в котором происходят все процессы обмена веществ, называется жизненным циклом клетки.

Клеточный цикл состоит из интерфазы и деления.

Интерфаза - это период между двумя делениями клетки. Она характеризуется активными процессами обмена веществ, синтезом белка, РНК, накоплением питательных веществ клеткой, ростом и увеличением объема. К концу интерфазы происходит удвоение ДНК (репликация). В результате каждая хромосома содержит две молекулы ДНК и состоит из двух сестринских хроматид. Клетка готова к делению.

Деление клетки. Способность к делению - это важнейшее свойство клеточной жизнедеятельности. Механизм самовоспроизведения срабатывает уже на клеточном уровне. Наиболее распространенным способом деления клетки является митоз (рис. 55).

Рис. 55. Интерфаза (А) и фазы митоза (Б): 1 - профаза; 2 - метафаза; 3 - анафаза; 4 - телофаза

Митоз - это процесс образования двух дочерних клеток, идентичных исходной материнской клетке.

Митоз состоит из четырех последовательных фаз, обеспечивающих равномерное распределение генетической информации и органелл между двумя дочерними клетками.

1. В профазе ядерная мембрана исчезает, хромосомы максимально спирализуются, становятся хорошо заметными. Каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Центриоли клеточного центра расходятся к полюсам и образуют веретено деления.

2. В метафазе хромосомы располагаются в экваториальной зоне, нити веретена деления соединены с центромерами хромосом.

3. Анафаза характеризуется расхождением сестринских хроматид-хромосом к полюсам клетки. У каждого полюса оказывается столько же хромосом, сколько их было в исходной клетке.

4. В телофазе происходит деление цитоплазмы и органоидов, в центре клетки образуется перегородка из клеточной мембраны и возникают две новые дочерние клетки.

Весь процесс деления длится от нескольких минут до 3 ч в зависимости от типа клеток и организма. Стадия деления клетки по времени в несколько раз короче ее интерфазы. Биологический смысл митоза заключается в обеспечении постоянства числа хромосом и наследственной информации, полной идентичности исходных и вновь возникающих клеток.

Жизненный цикл клетки - это весь период существования клетки (от деления до деления или от деления до смерти). Клеточный цикл состоит из митотического периода (М) и интерфазы (межмитотического периода). (Рис. 2-12). Интерфаза в свою очередь состоит из пресинтетического (G1), синтетического (S) и постсинтетического (G2) периодов. В пресинтетическом (постмитотическом, G1) периоде дочерняя клетка достигает размеров и структуры материнской, для чего в ней происходит биосинтез РНК и белков цитоплазмы и ядра. Кроме того, в ней синтезируются РНК и белки, необходимые для синтеза ДНК в следующем периоде. В синтетическом (S) периоде происходит удвоение (редупликация) ДНК и, соответственно, удваивается число хромосом (их количество становится тетраплоидным, 4n). В постсинтетическом (премитотическом, G2) периоде клетка готовится к митозу, в ней происходит синтез РНК и белков (тубулинов) веретена деления, накопление энергии, необходимой для митоза. Вышеописанный жизненный цикл характерен для популяции клеток, которые непрерывно делятся.

Рис. 2-12. Схема клеточного цикла. (По Э. Г. Улумбекову).

Кроме того, в организме есть клетки, которые временно или постоянно находятся вне митотического цикла (в G0 периоде). Этот период характеризуется как состояние репродуктивного покоя. Такие клетки можно разделить на три группы: 1) клетки, которые после деления длительно не меняют своих морфологических свойств и сохраняют способность к делению; это стволовые, камбиальные клетки (в эпителии, красном костном мозге); 2) клетки, которые после деления растут, дифференцируются, выполняют в органах специфические функции, но в случае необходимости (при повреждении данного органа) восстанавливают свою способность к размножению (клетки печени); 3) высокоспециализированные клетки, которые растут, дифференцируются, выполняют свои специфические функции и в таком состоянии существуют до смерти, никогда не делясь и постоянно находясь в G0 периоде (высоко специализированные клетки сердца и мозга). Продолжительность жизни этих клеток приближается к продолжительности жизни целого организма.

После появления, в результате деления молодые клетки растут и дифференцируются. Рост клетки означает увеличение размеров её цитоплазмы и ядра, увеличение числа органоидов. Дифференцировка подразумевает морфофункциональную специализацию клетки, т. е. увеличение числа определённых органелл общего назначения, или появление органоидов специального назначения, необходимых для выполнения клеткой специльных функций.

От нескольких дней до многих лет клетка выполняет свою определённую функцию в организме, а затем постепенно стареет и погибает .

Старение клеток связано с изнашиванием структур клеток в результате длительной, интенсивной работы, прежде всего, в связи с изменениями состояния генома и, как следствие, в связи со снижением интенсивности репликации ДНК, приводящем к угнетению биосинтеза белка. При этом популяция клеток может постепенно уменьшаться (нервные клетки, кардиомиоциты), или частично (клетки печени, почек, желез) или полностью (покровные эпителии) обновляться. При этом процесс обновления может идти очень быстро: полное обновление эпидермиса кожи происходит за 3-4 недели, а эпителия желудка и кишечника – за 3-5 дней. Длительность существования этих обновляющихся популяций равна продолжительности жизни организма.

При старении увеличивается объём клетки, нарушаются межклеточные контакты, уменьшается текучесть её мембран и интенсивность транспортных и обменных процессов. В результате повреждения рецепторов цитолеммы уменьшается возбудимость и реактивность клетки, дезорганизуется цитоскелет. Ядро клетки становится неровным, расширяется перинуклеарное пространство, увеличивается доля гетерохроматина. Митохондрии просветляются, в них уменьшается количество крист, наблюдается расширение цистерн эндоплазматической сети, уменьшение числа рибосом, происходит редукция комплекса Гольджи. Увеличивается число всех видов лизосом, включая остаточные тельца в которых накапливаются трудно перевариваемые вещества (например, пигмент старения липофусцин), уменьшается стабильность лизосомальных мембран, возрастает аутофагия. В результате клетка постепенно разрушается и ее остатки фагоцитируются макрофагами.

Смерть клетки. Различают две формы гибели клеток – некроз и апоптоз .

Некроз вызывается главным образом различными внешними факторами (химическими или физическими), которые нарушают проницаемость мембран и клеточную энергетику. В результате нарушается ионный состав клетки, происходит набухание мембранных органоидов, прекращается синтез АТФ, нуклеиновых кислот, белков, происходит деградация ДНК, активация лизосомных ферментов, что в итоге приводит к растворению, "самоперевариванию" клетки – лизису. Этот процесс преобладает при старении клетки (рис. 2-13А).

Апоптоз начинается с активации в ядре генов, ответственных за самоуничтожение клетки (генов запрограммированной гибели клетки ). Программа такого самоуничтожения может включаться при воздействии на клетку сигнальных молекул или наоборот, прекращении действия регулирующего сигнала. Апоптоз широко распространён в эмбриогенезе, в процессе которого в организме образуется гораздо больше клеток, чем нужно для взрослого организма. Примером запрограммированной гибели клеток во взрослом организме является атрофия молочной железы после окончания лактации, гибель клеток жёлтого тела в конце менструального цикла. Процесс апоптоза значительно отличается от некроза. В начале апоптоза синтез РНК и белка не снижается, в цитоплазме клетки возрастает содержание ионов кальция, активируются эндонуклеазы, под действием которых происходит расщепление ДНК на нуклеосомные фрагменты. При этом хроматин конденсируется, образуя грубые скопления по периферии ядра. Затем ядра начинают фрагментироваться, распадаться на «микроядра», каждое из которых покрыто ядерной оболочкой. При этом цитоплазма также начинает фрагментироваться и от клетки отшнуровываются крупные фрагменты, часто содержащие «микроядра» – апоптические тельца (рис 2-13Б). При этом клетка как бы рассыпается на фрагменты, а апоптические тельца поглощаются фагоцитами или некротизируются и постепенно растворяются.