ВЫРАЖЕНИЕ - ВЫРАЖЕНИЕ, выражения, ср. 1. Действие по гл. выразить выражать. Не нахожу слов для выражения своей благодарности. 2. чаще ед. Воплощение идеи в формах какого нибудь искусства (филос.). Только крупный художник способен создать такое выражение,… … Толковый словарь Ушакова

выражение - сущ., с., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? выражения, чему? выражению, (вижу) что? выражение, чем? выражением, о чём? о выражении; мн. что? выражения, (нет) чего? выражений, чему? выражениям, (вижу) что? выражения, чем? выражениями, о… … Толковый словарь Дмитриева

выражение - ВЫРАЖЕНИЕ1, я, cр, чего или какое. Небольшой текст, состоящий из фразы, или сочетания слов, оборота речи, часто употребляющихся в речи. Крылатые слова и выражения. ВЫРАЖЕНИЕ2, я, cр, чего, какое. Знак в виде формулы, выражающей математические… … Толковый словарь русских существительных

Какое там! - Прост. Выражение полного отрицания, обычно в ответ на чьё либо предложение, просьбу и т. п. Сию минуту, говорит, это платье снимай, я его топором изрублю. Я умоляю его: погоди, дескать, не позорь перед людьми, приедем домой переоденусь. Какое… … Фразеологический словарь русского литературного языка

выражение - я; ср. чего, какое. 1. к Выражать и Выражаться. В. благодарности, несогласия с кем л. В. силы, слабости. Получать, находить своё в. в чём л. (выражаться в чём л.). 2. То, что является внешним проявлением, отражением чего л. Цена денежное в.… … Энциклопедический словарь

выражение - я; ср. см. тж. без выражения, с выражением чего, какое 1) к выражать и выражаться. Выраже/ние благодарности, несогласия с кем л … Словарь многих выражений

3.1.1. - 3.1.1. Предложения, отображающие ситуацию взаимосвязи Типовая семантика Кто, что л. находится, пребывает с кем, чем л. во взаимной связи, во взаимоотношениях; стремится / избегает взаимной связи, взаимных отношений; а также кто, что л.… … Экспериментальный синтаксический словарь

Семейство ежовые - (Erinaceidae)* * Одно из древнейших семейств насекомоядных, да и вообще млекопитающих. В настоящее время включает 5 8 родов и около 20 видов. Ежи столь характерные животные, что для полного ознакомления с ними вполне достаточно… … Жизнь животных

у́мный - ая, ое; умён, умна, умно и умно, умны и умны. 1. Обладающий здравым умом, сообразительностью. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно. Тургенев, Отцы и дети.… … Малый академический словарь

речевая характеристика - (речевой портрет). Подбор особых для каждого действующего лица литературного произведения слов и выражений как средство художественного изображения персонажей. В одних случаях для этой цели используются слова и синтаксические конструкции книжной… … Словарь лингвистических терминов

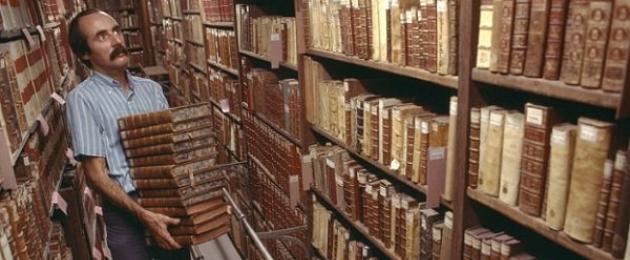

Книги

- Котильон. Вклад в сексуальную символику , Робитсек А.. Котильон - старинный бальный танец французского происхождения, возникший из контрдансов. Название танца произошло в 1775 г. от названия нижней юбки, которая выставлялась во время исполнения… Купить за 505 руб

- Дудлпедия. В мире людей и животных , . Дудлпедия (дудлы + энциклопедия) - это познавательная книга, в которой собрано множество самых увлекательных фактов о людях и животных, и одновременно творческий альбом, в котором можно…

Очень часто можно наблюдать за тем, как люди из разных слоев общества и разных возрастных категорий разбавляют свою речь известными фразами и выражениями . Например: «Этот диван уже на ладан дышит! Нам скоро придется покупать новый». Или: «Моя соседка с первого этажа с утра до вечера перемывает косточки всем, кто живет в нашем подъезде».

Однако, чтобы прослыть по-настоящему образованным человеком , мало употреблять меткие выражения к месту. Лучше всего, если ты будешь знаком не только с их смыслом, но и с происхождением!

Значение известных фраз и выражений

- Авгиевы конюшни

Легенда гласит, что царь Авгий был заядлым коневодом, в конюшнях которого стояло более 3 000 лошадей. Однако по какой-то причине в течение 30 лет конюшни никто ни разу не чистил. Один из подвигов Геракла состоял в том, что он вычистил конюшни царя Авгия. Для этого богатырь отвел в лошадиное стойло русло реки Алфей и потоком воды вымыл весь навоз. С тех пор выражение «авгиевы конюшни» применяется ко всему запущенному или загрязненному до последнего предела. - Всыпать по первое число

В старые времена учеников школы принято было пороть. Некоторых пороли за дело, других - для профилактики. Нередко случалось и так, что ученику доставалось особенно сильно. В таком случае его могли освободить от дальнейших порок, вплоть до первого числа следующего месяца. - Голубая кровь

Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки (в отличие от простого народа). Поскольку простолюдины были смуглыми, а у знати на бледной коже выделялись синие вены, они гордились этим цветом и гордо именовали себя «голубая кровь». Сегодня этим выражением пользуются для обозначения аристократии. - Деньги не пахнут

Однажды сын римского императора Веспасиана упрекнул своего отца во введении налогов на общественные туалеты. Тогда император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, пахнут ли они. Сын дал отрицательный ответ. Так произошло выражение «деньги не пахнут». - Дойти до ручки

На Руси калачи пекли с ручкой, за которую их носили. После того как калач ставили на стол, ручку отламывали и, из соображений гигиены, выбрасывали. Эти ручки подбирали и ели нищие и собаки. Отсюда появилось выражение «дойти до ручки» - то есть обнищать, опуститься. - Дышит на ладан

Согласно христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал, причащал и кадил вокруг него ладаном. В результате для обозначения болезненного человека (а в современном языке еще и для еле работающего устройства) закрепилось выражение «дышит на ладан». - Игра не стоит свеч

Во времена, когда еще не было электричества, картежники часто собирались для игры вечером и в качестве освещения использовали свечи. Нередко случалось так, что ставки и выигрыш победителя были настолько малы, что не окупали даже свечи. Отсюда родилось выражение «игра не стоит свеч». - Как пить дать

До наших дней дошли списки уголовного жаргона XVIII–XIX веков, в которых выражение «пить дать» значится синонимом слова «отравить». В те времена отравление считалось одним из самых надежных и безопасных для убийцы способов отделаться от мешающего человека. - Козел отпущения

Согласно древнееврейскому обряду, в день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа. Отсюда пошло выражение «козел отпущения». - Метать бисер перед свиньями

Процесс метания мелких стекляшек перед свиньями - затея действительно бессмысленная. Но в оригинальном тексте Библии (откуда и взята эта фраза) говорится о людях, которые бросают в кормушку свиньям драгоценный жемчуг. Дело в том, что когда-то слова «перл», «бисер» и «жемчуг» означали именно различные сорта жемчуга. И только потом, с развитием промышленности, стеклянные шарики начали называть красивым словом «бисер». - На седьмом небе

Греческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в сочинении «О небе» предполагал, что небо состоит из семи неподвижных кристальных сфер, на которых утверждены звезды и планеты. Также о семи небесах упоминается в различных местах Корана: к примеру, говорится о том, что сам Коран был принесен ангелом с седьмого неба. - Перемывать косточки

По представлениям некоторых народов, всякий нераскаявшийся грешник, если над ним тяготеет проклятие, после смерти выходит из могилы в виде упыря или вампира и губит людей. Чтобы снять заклятие, нужно выкопать останки покойника и промыть его кости чистой водой. Сегодня выражение «перемывать косточки» обозначает разбор характера человека. - Последнее китайское предупреждение

В 1958 году правительство Китая был крайне возмущено тем, что авиация и флот США поддерживают Тайвань, и опубликовало свою гневную ноту, названную «Последнее предупреждение». Мир вздрогнул от ужаса и затаил дыхание в ожидании Третьей мировой. Когда спустя семь лет Китай издавал уже четырехсотую ноту под тем же самым названием, мир выл от восторга. Так как, кроме бумажек с грозными словами, Китаю нечего было противопоставить Штатам, Тайвань все же сохранил независимость, которую, к слову, Пекин не признает до сих пор. - После нас хоть потоп

Эту фразу приписывают французскому королю Людовику XV, но мемуаристы утверждают, что она принадлежит фаворитке этого короля, маркизе Помпадур (1721-1764). Она сказала ее в 1757 году, чтобы утешить короля, удрученного поражением французских войск при Росбахе. Возможно, что эта фраза - отзвук стиха неизвестного греческого поэта, которого часто цитировали Цицерон и Сенека: «После моей смерти пусть мир в огне погибнет». - С изюминкой

Образ изюминки - некой маленькой пикантной детали, которая придает ощущение остроты и необычности, - подарил нам лично Лев Толстой. Именно он впервые ввел в оборот выражение «женщина с изюминкой». В его драме «Живой труп» один герой говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была… Но что тебе сказать? Не было изюминки, - знаешь, в квасе изюминка? - не было игры в нашей жизни». - Сделать селфи

Выражение вошло в наш лексикон не так давно - в конце 2000-х - начале 2010-х годов. Обозначает разновидность автопортрета, когда человек запечатлевает на фотокамеру сам себя. Селфи чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, поэтому все изображения на фото имеют характерный ракурс и композицию - под углом, чуть выше или ниже головы.

А какими выражениями ты пользуешься в своей речи? Поделись этой статьей со своими друзьями. Это действительно интересно!

Часто мы произносим устоявшиеся фразы, не вникая в их смысл. Почему, например, говорят «гол, как сокол»? Кто такой «курилка»? Зачем, наконец, на обиженных воду возят? Мы раскроем скрытый смысл этих выражений.

Злачное место

Выражение «злачное место» встречается в православной заупокойной молитвы («...в месте злачнем, в месте покойнем...»). Так в текстах на церковнославянском языке называется рай.

Иронически переосмыслило значение этого выражения разночинно-демократической интеллигенция времен Александра Пушкина. Языковая игра заключалась в том, что наш климат не позволяет выращивать виноград, поэтому на Руси хмельные напитки производили главным образом из злаков (пиво, водка). Иными словами злачное значит – пьяное место.

На обиженных воду возят

Существует несколько версий происхождения этой этой поговорки, но самой правдоподобной кажется та, что связана с историей петербургских водовозов. Цена привозной воды в XIX веке составляла около 7 копеек серебром в год, и конечно всегда находились жадные торговцы, которые завышали цену с целью нажиться. За это незаконное деяние у таких горе-предпринимателей отнимали лошадь и заставляли возить бочки в тележке на себе.

Затрапезный вид

Выражение это появилось при Петре I и было связано с фамилией купца Затрапезникова, Ярославская полотняная мануфактура которого выпускала и шелк, и шерсть, ни в чем не уступавшие по качеству изделиям заграничных фабрик. Помимо этого на мануфактуре делали и очень-очень дешёвую пеньковую полосатую ткань – пестрядь, «затрапеза» (шероховатую на ощупь), которая шла на тюфяки, шаровары, сарафаны, женские головные платки, рабочие халаты и рубахи.

И если для богатых людей такой халат был домашней одеждой, то у бедняков вещи из затрапезы считались одеждой «на выход». Затрапезный вид говорил о невысоком социальном статусе человека.

Друг ситный

Считается, что друга так величают по аналогии с ситным хлебом, как правило - пшеничным. Для приготовления такого хлеба используется мука куда более тонкого помола, чем в ржаном. Чтобы удалить из нее примеси и сделать кулинарное изделие более “воздушным”, используется не решето, а приспособление с более мелкой ячейкой - сито. Поэтому хлеб и назвали ситным. Он был довольно дорог, считался символом достатка и выставлялся на стол для угощения самых дорогих гостей.

Слово «ситный» применительно к другу означает «высшую пробу» дружбы. Разумеется этот оборот иногда используется в ироническом оттенке.

7 пятниц на неделе

В старину пятница была базарным днем, в который было принято исполнять различные торговые обязательства. В пятницу товар получали, а деньги за него договаривались отдавать в следующий базарный день (в пятницу следующей недели). О нарушителях подобных обещаний говорили, что у них семь пятниц на неделе.

Но и это не единственное объяснение! Пятница считалась раньше свободным от работы днем, поэтому подобной фразой характеризовали бездельника, у которого каждый день - выходной.

Куда Макар телят не гонял

Одна из версий происхождения этой поговорки такова: Петр I находился в рабочей поездке по рязанской земле и в «неформальной обстановке» общался с народом. Так случилось, что все встретившиеся ему в пути мужики назвались Макарами. Царь сначала очень удивлялся, а потом сказал: «Быть же вам всем отныне Макарами!"Якобы с тех пор, «Макар» стал собирательным образом русского крестьянина и всех крестьян (не только рязанских) стали называть Макарами.

Шарашкина контора

Свое странное название контора получила от диалектного слова «шарань» («шваль», «голытьба», «жульё»). В старину так называли сомнительное объединение жуликов и обманщиков, а сегодня это просто « несолидная, ненадежная» организация.

Не мытьем, так катаньем

В старину прачки-искусницы знали, что хорошо прокатанное белье будет свежим, даже если стирка произведена совсем не блестяще. Поэтому, погрешив в мытье, они добивались нужного впечатления «не мытьем, так катаньем».

Гол как сокол

«Гол, как сокол», говорим мы о крайней нищете. Но это поговорка к птицам не имеет никакого отношения. Хотя орнитологи утверждают, что соколы действительно во время линьки теряют свои перья и становятся почти голыми!

«Соколом» в старину на Руси называли таран, орудие из железа или дерева в форме цилиндра. Его подвешивали на цепях и раскачивали, таким образом пробивая стены и ворота крепостей неприятеля. Поверхность этого орудия была ровной и гладкой, попросту говоря, голой.

Словом «сокол» в те времена называли инструменты цилиндрической формы: железный лом, пест для растирания зерна в ступе и т.д. Соколов на Руси активно использовали до появления огнестрельного оружия в конце XV века.

Жив курилка

«Жив курилка!» - выражение из старинной русской детской игры «Курилка». Правила были просты: участники садились в круг и передавали друг другу горящую лучину, приговаривая: «Жив, жив курилка! Ножки тоненьки, душа коротенька». Тот, в чьих руках лучина гасла, выходил из круга. Получается что «курилка» - это вовсе не человек, как можно было подумать, а горящая щепка которой в старину освещали избу. Она едва горела и дымила, как тогда говорили «курила».

Александр Пушкин не упустил шанса воспользоваться этой языковой двусмысленностью в эпиграмме на критика и журналиста Михаила Каченовского:

- Как! жив еще Курилка журналист?

- Живёхонек! всё так же сух и скучен,

И груб, и глуп, и завистью размучен,

Все тискает в свой непотребный лист

И старый вздор, и вздорную новинку.

- Фу! надоел Курилка журналист!

Как загасить вонючую лучинку?

Как уморить курилку моего?

Дай мне совет. - Да… плюнуть на него.

В зюзю пьяный

Это выражение мы находим у Александра Пушкина, в романе в стихах «Евгений Онегин», когда речь идет о соседе Ленского - Зарецком:

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен...

Дело в том, что в Псковской области, где Пушкин долгое время находился в ссылке, «зюзей» называют свинью. Вообще «как зюзя пьяный» аналог просторечного выражения «пьяный, как свинья».

Делить шкуру неубитого медведя

Примечательно, что еще в 30-х годах XX века в России было принято говорить: «Продавать шкуру неубитого медведя». Эта версия выражения кажется более близкой к первоисточнику, и более логичной, ведь от «поделенной» шкуры пользы нет, она ценится только тогда, когда остается целой. Первоисточник - басня «Медведь и два товарища» французского поэта и баснописца Жана Лафонтена (1621 -1695).

Пыльная быль

В XVI веке во время кулачных боев нечестные бойцы брали с собой мешочки с песком, и в решающий момент схватки бросали его в глаза соперникам. В 1726 году этот прием был запрещен специальным указом. В настоящее время выпажение «пускать пыль в глаза» употребляется в значении «создавать ложное впечатление о своих возможностях».

Обещанного три года ждут

По одной из версий - отсылка к тексту из Библии, к книге пророка Даниила. Там сказано: «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти дней», т. е. трех лет и 240 дней. Библейский призыв к терпеливому ожиданию был шутливо переосмыслен в народе, ведь полностью поговорка звучит так: «Обещанного три года ждут, а на четвертый отказывают».

Отставной козы барабанщик

В старину у бродячих трупп главным актером был ученый, дрессированный медведь, за ним шествовала «коза», ряженый с козьей шкурой на голове, и только за «козой» – барабанщик. Его задача состояла в том, чтобы бить в самодельный барабан, зазывая публику. Перебиваться случайными заработками или подачками – довольно неприятно, а тут еще и «коза» не настоящая, отставная.

Квасной патриотизм

Выражение ввел в речевой оборот Петр Вяземский. Под квасным патриотизмом понимается слепая приверженность отжившим и нелепым «традициям» национального быта и безапелляционное неприятие чужого, иностранного, «не нашего».

Скатертью дорожка

В одном из стихотворений Ивана Аксакова можно прочитать о дороге, которая «пряма, как стрела, широкою гладью, что скатерть легла». Так на Руси провожали в дальнюю дорогу, и никакого дурного смысла в них не вкладывали. Это первоначальное значение фразеологизма присутствует в Толковом словаре Ожегова. Но там же сказано, что в современном языке выражение имеет смысл обратный: «Выражение безразличия к чьему-нибудь уходу, отъезду, а также пожелание убираться вон, куда угодно». Отличный пример того, как ироничекси переосмысляются в языке устойчивые этикетные формы!

Кричать на всю Ивановскую

В старину площадь в Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Великого, называли Ивановской. На этой площади дьяки оглашали указы, распоряжения и прочие документы, касавшиеся жителей Москвы и всех народов России. Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко, кричал во всю Ивановскую.

Танцевать от печки

Танцевать от печки – значит действовать по раз и навсегда утвержденному плану, не применяя никаких своих знаний и смекалки. Это выражение стало известным благодаря русскому писателю XIX века Василию Слепцову и его книге «Хороший человек». Это история Сергея Теребенева, который вернулся в Россию после долгого отсутствия. Возвращение пробудило в нем детские воспоминания, самое яркое из которых – уроки танцев.

Вот, он стоит у печки, ноги в третьей позиции. Родители, дворовая челядь находятся рядом и наблюдают за его успехами. Учитель дает команду: «Раз, два, три». Сережа начинает делать первые «па», но вдруг он сбивается с такта, ноги заплетаются.

- Эх, какой ты, брат! – с укором говорит отец. – Ну, ступай о пять к печке, начинай сначала».

12 крылатых выражений, значение которых известно не всем

Ответ редакцииКрылатые выражения помогают точнее выразить мысль, придают речи более эмоциональную окраску. Они позволяют в нескольких коротких, но точных словах выразить больше эмоций и передать личное отношение к происходящему.

АиФ.ru напоминает значения некоторых русских фразеологизмов.

Тихой сапой

Первоначально это выражение подразумевало скрытно вырыть подкоп или потайной туннель. Слово «цаппа» (в переводе с итальянского) означает « лопата для земляной работы» .Заимствованное во французский язык, слово превратилось во французское «сап» и получило значение «земляных, окопных и подкопных работ», от этого слова также возникло слово «сапёр».

В русском языке слово «сапа» и выражение «тихая сапа» означало работы, которые ведутся с особой осторожностью, без шума, для того, чтобы подобраться к противнику незаметно, в полной тайне.

После широкого распространения выражение получило значение: осторожно, в глубокой тайне и не спеша (например, «Так он тихой сапой всю еду с кухни перетаскает!»).

Ни зги не видно

Согласно одной из версий, слово «зга» произошло от названия части конской упряжи — колечка в верхней части дуги, в которое просовывали повод, чтобы не болтался. Когда ямщику нужно было распрячь лошадь, и было так темно, что этого колечка (зги) не видно было, говорили, что «ни зги не видать».

Согласно другой версии слово «зга» произошло от древнерусского «сътьга» — «дорога, путь, стезя». В таком случае смысл выражения трактуют — «так темно, что не видно даже дороги, тропы». Сегодня выражение «ни зги не видно», «ни зги не видать» означает «ничего не видно», «непроглядная тьма».

Слепой слепца водит, а оба зги не видят. (посл.)

«Над землёй висит тьма: зги не видно...» (Антон Чехов, «Зеркало»)

Танцевать от печки

Василий Алексеевич Слепцов. 1870 год. Фото: Commons.wikimedia.org / Published in St Petersburg, 1903

Выражение «танцевать от печки» впервые появилось в романе русского писателя XIX века Василия Слепцова «Хороший человек». Книга вышла в 1871 году. В ней есть эпизод, когда главный герой Серёжа Теребенев вспоминает, как его учили танцевать, а требуемые от учителя танцев «па» у него никак не получались. В книге есть фраза:

— Эх, какой ты, брат! — с укором говорит отец. — Ну, ступай опять к печке, начинай сначала.

В русском языке это выражение стали употреблять, говоря о людях, у которых привычка действовать по затверженному сценарию заменяет знания. Человек может выполнить определённые действия только «от печки», с самого начала, с самого простого и привычного действия:

«Когда ему (архитектору) заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиницу; как в былое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала до гостиной». (Антон Чехов, «Моя жизнь»).

Затрапезный вид

Во времена царя Петра I жил Иван Затрапезников — предприниматель, который получил от императора ярославскую текстильную мануфактуру. Фабрика выпускала материю под названием «пестрядь», или «пестрядина», в народе прозванную «затрапезом», «затрапезником» — грубое и низкокачественное сукно из пеньки (конопляного волокна).Из затрапеза шили одежду в основном бедные люди, которые не могли купить себе что-то лучшее. И вид у таких бедняков был соответствующий. С тех пор, если человек одет неряшливо, о нём и говорят, что у него затрапезный вид:

«Сенных девушек плохо кормили, одевали в затрапез и мало давали спать, изнуряя почти непрерывной работой». (Михаил Салтыков-Щедрин , «Пошехонская старина»)

Точить лясы

Точить лясы означает пустословить, заниматься бесполезной болтовней. Лясы (балясы) — это точеные фигурные столбики перил у крылечка.

Сначала «точить балясы» означало вести изящную, причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Однако умельцев вести такую беседу было немного и со временем выражение стало обозначать пустую болтовню:

«Усядутся, бывало, в кружок, кто на лавке, кто попросту — наземь, каждая с каким-нибудь делом, прялкою, гребнем или коклюшками, и пойдут и пойдут точить лясы да баить про иное, бывалое время». (Дмитрий Григорович , «Деревня»).

Врёт, как сивый мерин

Врать, как сивый мерин, означает говорить небылицы, ничуть не смущаясь. В XIX веке в одном из полков русской армии служил офицер, немец по фамилии фон Сиверс-Меринг . Он любил рассказывать офицерам смешные истории и небылицы. Выражение «врёт, как Сиверс-Меринг», было понятное только его сослуживцам. Однако его стали употреблять по всей России, окончательно забывая об истоках. В народе появились поговорки: «ленив, как сивый мерин», «глуп, как сивый мерин», хотя лошадиная порода к этому никакого отношения не имеет.

Бред сивой кобылы

По одной из версий, выражение «бред сивой кобылы» произошло от «врёт, как сивый мерин» (по сути, эти две фразы являются синонимами)Также существует версия, что выражение «бред сивой кобылы» пошло от имени одного учёного — Brad Steve Cobile, который как-то написал очень бестолковую статью. Его имя, созвучное со словами «бред сивой кобылы» соотнесли с научной чепухой.

По другой версии, «бред сивой кобылы» — выражение, обозначающие глупое высказывание или мысль; появилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым животным. Была примета, согласно которой если приснится сивая кобыла, то наяву сновидца обманут.

Андроны едут

«Андроны едут» означает ерунду, чепуху, вздор, полную бессмыслицу.

В русском языке эту фразу употребляют в ответ тому, кто говорит неправду, некстати важничает и хвастается о себе. В 1840-х на территории почти всей России андрец (андрон) означало повозку, различного рода телеги.

«А ругать тебе мой дом не приходится! — А я разве ругаю?.. Перекрестись, Петровнушка, андроны едут! (Павел Зарубин , «Тёмные и светлые стороны русской жизни»)

Бирюком жить

Выражение «бирюком жить» означает быть отшельником и замкнутым человеком. В южных регионах России бирюком называют волка. Волк издавна считался опасным для хозяйства хищным зверем. Крестьяне прекрасно изучили его повадки и привычки и нередко вспоминали их, говоря и о человеке. «Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк». (Михаил Шолохов , «Тихий Дон»)

Михаил Голубович в фильме «Бирюк». 1977 год.

В бирюльки играть

Бирюльки — различные маленькие предметы домашнего обихода, которые использовались во время старинной игры. Ее смысл заключался в том, чтобы из кучки игрушек вытащить пальцами или специальным крючком одну игрушку за другой, не затронув и не рассыпав остальные. Пошевеливший соседнюю бирюльку передаёт ход следующему игроку. Игра продолжается, пока не разберут всю кучу. К началу ХХ века бирюльки стали одной из самых популярных игр в стране и были очень распространены не только у детей, но и у взрослых.

В переносном смысле выражение «играть в бирюльки» означает заниматься пустяками, ерундой, оставляя в стороне главное и важное:

«Ведь я пришел в мастерскую работать, а не сидеть сложа руки да играть в бирюльки». (Михаил Новорусский «Записки шлиссельбуржца»)

Пироги с котятами

На Руси никогда не ели кошек, разве что в сильный голод. При длительных осадах городов их жители, истощив все продуктовые запасы, люди использовали в пищу домашних животных, в последнюю очередь шли именно коты и кошки.

Таким образом, это выражение означает катастрофическое положение дел. Обычно поговорку сокращают и говорят: «Вот такие пироги», другими словами «вот такие дела».

Уйти несолоно хлебавши

Иллюстрация к сказке «Шемякин суд». Гравюра на меди, первая половина XVIII века. Репродукция. Фото: РИА Новости / Балабанов

На Руси в старину соль была дорогим продуктом. Возить её приходилось издалека по бездорожью, налоги на соль были очень высокими. Приходя в гости, хозяин солил пищу сам, своей рукой. Порой, выражая своё почтение, особо дорогим гостям, он даже пересаливал еду, а тем, кто сидел в дальнем конце стола, соли иногда не доставалось вовсе. Отсюда и выражение — «уйти несолоно хлебавши»:

«И чем больше она говорила, и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от неё несолоно хлебавши». (Антон Чехов «Огни»)

«Упустила лисица поживу и пошла прочь несолоно хлебавши». (Алексей Толстой «Лиса и петух»)

Шемякин суд

Выражение «шемякин суд» употребляется, когда хотят подчеркнуть несправедливость какого-либо мнения, суждения или оценки. Шемяка — реальное историческое лицо, галицкий князь Димитрий Шемяка , знаменитый своей жестокостью, коварством и неправедными делами. Прославился неутомимой, упорной борьбой с великим князем Василием Темным , своим двоюродным братом, за московский престол. Сегодня, когда хотят указать на пристрастность, несправедливость какого-нибудь суждения, говорят: «Разве это критика? Шемякин суд какой-то».

В русском языке, славящемся образностью, полным-полно идиом, употребляемых всеми. Нам понятно современное значение таких фраз как ««шут гороховый» или «места не столь отдалённые», но откуда они взялись и что значат на самом деле?

Публикуем потрясающую подборку историй и фактов о популярных русских идиомах.

1. Откуда взялось выражение «гол как сокол»?

Когда человек крайне беден, про него могут сказать: «Гол как сокол». Сокол (с ударением на второй слог) здесь - это не птица, а древнее стенобитное орудие, которое применялось при осаде крепостей. Оно было гладкоотёсанным деревянным или вылитым из чугуна, без выступающих частей, поэтому его назвали голым.

2. Какое пожелание хорошего пути превратилось в синоним фразы «убирайся вон»?

Изначально на Руси, особенно в условиях плохих дорог, выражение «Скатертью дорога!» было пожеланием хорошего пути, чистого и гладкого. Позднее смысл фразеологизма значительно изменился: сказать так - значит дать понять собеседнику, что его здесь никто не удерживает.

3. Откуда взялось выражение «шут гороховый»?

Ещё со времён Древнего Рима принадлежностью паяцев была погремушка из бычьего пузыря, в который насыпали горох. В средневековом театре шуты били такой погремушкой других актёров и даже зрителей. Когда традиция добралась до Руси, наши скоморохи стали дополнительно украшать себя гороховой соломой, отсюда в языке и закрепилось выражение «шут гороховый».

4. Что имел в виду Алексей Михайлович, когда написал: «Делу время, потехе час»?

Выражение «Делу время, потехе час» впервые было употреблено в сборнике правил соколиной охоты, изданном по указанию Алексея Михайловича. Царь лично сделал эту приписку к предисловию, имея в виду, что нужно уделять время и работе, и потехе - отдыху. При этом слово «час» здесь использовано не в значении 60 минут, а как синоним самого понятия «время» для избежания повторения.

В наше время эта пословица зачастую трактуется буквально: работе следует посвящать гораздо больше времени, чем развлечениям.

5. Откуда взялось выражение «как фанера над Парижем»?

Выражение «Как фанера над Парижем» встречается в литературных источниках с середины 1970-х годов. Вероятнее всего, своим появлением оно обязано фильму 1975 года «Воздухоплаватель» - биографической драме о борце и артисте цирка Иване Заикине, который решил бросить всё и стать авиатором. Он отправляется учиться в Париж, и в одном из эпизодов ему удаётся подняться в небо на фанерном аэроплане. Фильм заканчивается крушением самолёта и другими неудачами главного героя.

6. Откуда взялось выражение «сосёт под ложечкой»?

Раньше впадину под рёбрами над мечевидным отростком грудины называли «ложечкой». Само по себе это слово не сохранилось в языке, но употребляется в выражениях «сосёт под ложечкой» и «щемит под ложечкой», когда мы говорим о неприятном чувстве при голоде или волнении.

7. Откуда взялось выражение «тянуть канитель»?

Золотая или серебряная нить, которой в старину вышивали украшения на одежде, называется канителью. Чтобы её получить, нужно было долго вытягивать клещами металлическую проволоку. Отсюда и произошли выражения «тянуть канитель» и «канителиться» в значении выполнять скучную однообразную работу или затягивать выполнение какого-нибудь дела.

8. Откуда взялось выражение «Жив курилка»?

В старину на Руси дети среди прочего играли в «курилку». По кругу передавалась горящая лучинка, и тот, у кого в руках она потухнет, считался проигравшим. В процессе игры нужно было напевать: «Жив, жив Курилка, жив, жив, не умер!». Именно отсюда возникло выражение «Жив курилка», которое можно употребить в отношении человека, находящегося в добром здравии и продолжающегося заниматься своим делом, хотя про него думали, что он уже куда-то исчез или умер.

9. Откуда взялось выражение «места не столь отдалённые»?

В дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок: «в отдалённые места Сибири» и «в не столь отдалённые места Сибири». Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, мы нередко используем выражение «места не столь отдалённые».

10. Каков изначальный смысл выражения «Исключение подтверждает правило?»

Выражение «Исключение подтверждает правило» в большинстве случаев применяется в совершенно отличном от оригинального смысле. Фраза имеет латинское происхождение: «Exceptio probat regulam in casibus non exceptis», впервые её употребил древнеримский оратор Цицерон. В переводе важная именно вторая часть фразы: исключение подтверждает существование общего правила, где эти исключения не оговорены. Например, дорожный знак «Парковка запрещена по воскресеньям» подразумевает действие правила, разрешающего парковку в остальные дни.

11. Почему индийцы одно время усиленно разводили кобр, а затем резко перестали?

Однажды англичане во время колониальной оккупации в Индии решили сократить численность расплодившихся кобр, для чего объявили награду за их головы. Местное население кинулось уничтожать змей, тем самым уменьшив их число, однако затем, наоборот, перешло к их разведению для лёгкого заработка. После отмены вознаграждений оставшихся кобр индийцы отпустили на волю, способствовав тому, что популяция змей только увеличилась по сравнению с исходным значением.

С тех пор выражение «эффект кобры» закрепилось за любыми действиями, направленными на решение проблемы, но в результате ухудшающих её.

12. Откуда взялось выражение «шиворот-навыворот»?

Во времена Ивана Грозного на Руси одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый воротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь боярин подвергался царскому гневу и опале, его по обыкновению сажали на тощую клячу спиной вперёд, предварительно вывернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот-навыворот» в значении «наоборот, неправильно».

13. Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке?

Когда человеку сопутствует удача, говорят, что он родился в рубашке. Слово «рубашка» в этом выражении появилось не так давно, а раньше его произносили как «родиться в сорочке», и оно имело чисто практический смысл. Дело в том, что сорочкой называли не только одежду, но и околоплодный пузырь, в котором ребёнок находится во время беременности. Иногда во время родов этот пузырь не разрывается, и ребёнок появляется в нём на свет, что, по суеверным представлениям, сулит ему в жизни счастье и везение.

14. Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»?

В 1950–1960-х годах американские самолёты нередко нарушали воздушное пространство Китая с целью разведки. Китайские власти фиксировали каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США, хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни. Такая политика стала причиной появления выражения «последнее китайское предупреждение», означающего угрозы без последствий.

15. Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой?

Термин «жёлтая пресса» возник в США в конце 19 века. К этому времени большую популярность приобрели две газеты - New York World и New York Journal, которые сделали ставку не на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем которых был мальчик в жёлтой рубахе. Через год Ауткалта переманили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать похожие комиксы.

Именно поэтому журналисты более серьёзных изданий прозвали подобные газеты жёлтыми.

16. Откуда взялось приветствие «Дай пять!»?

Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. Существовало и приветственное выражение «Дай пясть!», которое позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай пять!». Сокращённая фраза, предположительно, получила особенную популярность из-за схожих идиом английского языка «High five!» и «Give me five!».

17. Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»?

Раньше фотографы для того, чтобы все дети на групповой фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии - правда, не живой, а латунной.

В те времена камеры были далеки от совершенства, и для получения хорошего снимка люди должны были замереть в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание непоседливых детей, ассистент фотографа в нужный момент поднимал блестящую «птичку», которая к тому уже умела издавать трели.

18. Откуда взялось выражение «вешать всех собак»?

Когда человека обвиняют в чём-нибудь, можно услышать выражение: «Повесили на него всех собак». На первый взгляд, эта фраза абсолютно нелогична. Однако она связана вовсе не с животным, а с другим значением слова «собака» - репей, колючка - теперь почти не употребляемым.

19. Откуда взялось выражение «Не в ту степь»?

В оперетте «Свадьба в Малиновке» один из героев шутливо исказил название танца тустеп, назвав его «В ту степь». Отсюда в народе распространилось выражение «Не в ту степь» в значении «ехать не в том направлении» или «говорить невпопад».

20. Откуда взялось выражение «малиновый звон»?

Выражение «малиновый звон», которым обозначают мелодичное пение колоколов, не имеет отношения ни к птице малиновке, ни к ягоде малине, а происходит от названия бельгийского города Мехелен (или Малин во французской транскрипции). Именно этот город считается европейским центром колокольного литья и музыки. Мехеленскому стандарту соответствовал первый российский карильон (музыкальный инструмент для исполнения мелодии на нескольких колоколах), заказанный Петром I во Фландрии.

21. Почему выражение «вернуться в родные Пенаты» нужно произносить по-другому?

Популярное выражение «вернуться в родные пенаты», означающее возвращение в свой дом, к домашнему очагу, правильнее произносить по-другому: «вернуться к родным пенатам». Дело в том, что Пенаты - это римские боги-хранители домашнего очага, и каждая семья обычно имела изображения двух Пенатов рядом с очагом.

22. Какая идиома во многих европейских языках соответствует русскому выражению «белая ворона»?

Аналогом русского выражения «белая ворона» во многих европейских языках является идиома «чёрная овца». Хотя если мы называем белой вороной просто исключительного члена общества, то, называя человека чёрной овцой, европейцы намекают ещё и на нежелательность нахождения такого члена в обществе. В этом смысле идиома сближается с другим русским выражением - «паршивая овца».

23. Откуда взялось выражение «тихой сапой»?

Слово sape в переводе с французского означает «мотыга». В 16–19 веках термином «сапа» у нас обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям. В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это делать, получили название сапёров. А от скрытного рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения осторожных и незаметных действий.

24. Какое выражение о бесполезном деле буквально выполняли средневековые монахи?

Выражение «толочь воду в ступе», которое обозначает занятие бесполезным делом, имеет очень древнее происхождение - его употребляли ещё античные авторы, например, Лукиан. А в средневековых монастырях оно имело буквальный характер: провинившихся монахов заставляли толочь воду в качестве наказания.

25. Откуда взялось выражение «дело выгорело»?

Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.