Отек легких, причины и последствия которого могут быт довольно серьезными, является опасным заболеванием, угрожающим жизни пациента.

Поэтому при обнаружении у человека этого симптома требуется срочное обращение к врачу.

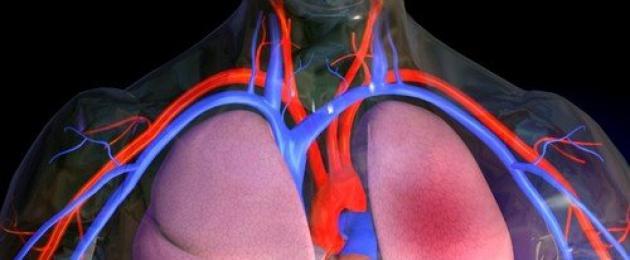

Отек легких происходит по причине воздействия внешнего фактора, влияющего на скопление серозной жидкости в альвеолах, что приводит к нарушению обмена углекислого газа и кислорода. Легкое может отекать при застое крови либо повреждении легочной структуры.

Такой симптом является очень опасным для жизни человека. Если пациенту не будет вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь, последствия могут быть самыми печальными. Нередко отечность легкого становится причиной летального исхода.

Альвеолы, из которых состоят легкие, представляют собой тонкие мешочки, обтянутые мелкими кровеносными сосудами. Если случается отек, они заполняются жидкостью, что приводит к нарушению в работе органа и обмена кислорода с углекислым газом. В результате возникает кислородное голодание всех органов.

В медицине различают два варианта отечности легких: гидростатический отек и мембранный.

Гидростатическая и мембранная отечность

Причины, по которым возникает данная проблема, довольно разнообразны. Сюда можно отнести любой недуг либо состояние человеческого организма, при котором происходит повышение давления в легких.

Как правило, это порок сердца (приобретенный либо врожденный), заболевания, связанные с клапаном сердца, тромбоз, легочная недостаточность и эмболия, опухоли (в особенности злокачественные), бронхиальная астма и обструктивный недуг сердца в хронической форме.

Данный вид отека легкого может возникнуть вследствие инфекционных заболеваний и воспалительных процессов, поэтому он не исключается при пневмонии и сепсисе. Кроме того, мембранные отеки возникают при отравлениях вредными парами, к примеру, хлором, угарным газом или ртутью. Нередко причиной становится попадание в альвеолы содержимого желудка.

Отечность может возникать из-за проникновения воды в альвеолы, а также в результате попадания инородных предметов в дыхательные пути.

Отек при болезнях сердца

При врожденных либо приобретенных заболеваниях сердца и сосудов, не исключается возможность развития отечности в легких. Причиной этому становится недостаточная циркуляция крови, что приводит к увеличению давления. Если кровь длительное время находится в стенках сосудов, ее плазма начинает проникать в альвеолы и накапливаться там.

Часто у людей отек легких появляется при остром инфаркте миокарда, постинфарктном кардиосклерозе либо атеросклеротическом, сердечном пороке (приобретенного и врожденного характера), дисфункции левого желудочка, а также при диастолической и систолической дисфункции.

Интоксикация и болезни легких

Если на альвеолы легких воздействуют вредные вещества либо агрессивные соединения, это может привести в отечности органа и смерти пациента. Подобное случается при вдыхании человеком отравляющих газов либо яда, а также при неправильном приеме некоторых лекарственных препаратов.

К другим видам интоксикации, которая может привести к отеку легких, стоит отнести отравление наркотиками либо алкоголем. Подобная реакция возможна и при аллергии на некоторые вещества. Нередко отек легких становится причиной смерти человека.

Инфекция в организме тоже приводит к отравлению токсинами. Это может спровоцировать и возникновение отека в легких. Таким образом, опасный симптом может возникнуть при сепсисе, гриппе, хроническом тонзиллите, остром ларингите и коклюше.

Недуги, которые поражают сам орган, могут стать причиной отека легких. Подобное встречается при хроническом бронхите, опухоли легких, туберкулезе, бронхиальной астме и пневмонии.

Иногда к проблеме приводят неполадки не только в самом легком, но и в других органах. К примеру, накопление жидкости может происходить по причине неправильного функционирования почек и печени. Если к этому есть предрасположенность, то отек может развиться даже по причине физического либо эмоционального перенапряжения.

Смена климата

Когда речь идет об акклиматизации, необходимо быть предельно осторожным. Особенно это касается тех, кто собирается совершить путешествие с резкой сменой климата либо же отправиться высоко в горы. Специалисты отмечают, что часто у тех, кто первый раз решил совершить подъем на большую высоту, могут возникнуть большие проблемы с организмом, в том числе и отечность легких. Как правило, подобное отмечается при пересечении человеком отметки в 3,5 тысячи метров над уровнем моря. В случае, когда к этому подключаются значительные физические нагрузки, риск развития самого страшного сценария возрастает в разы.

Если человек поднимается на гору, то это не говорит о том, что проблема заявит о себе сразу. В большинстве случаев перед развитием отечности проходит около трех суток, только потом появляются первые признаки. В особой группе риска находятся люди, которые имеют хронические недуги дыхательной системы либо проблемы с кровообращением. При этом у больного некоторое время отмечается сухой кашель, сильная слабость и боль в горле.

Для высокогорья подобный симптом очень опасен. Далеко не всегда есть возможность быстро обратиться в клинику за помощью при отеке легких. При этом отечность может развиться очень быстро, и смерть больного становится неизбежной.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это провести согревающие процедуры. При этом человека нужно уложить, но голову немного приподнять. Болевые симптомы нужно снять соответствующими препаратами. В качестве питья рекомендуется подкисленная вода. Если есть возможность, больного нужно обеспечить дополнительным кислородом.

Помощь специалистов в данном случае будет крайне необходимой, в противном случае шансы выжить у больного являются минимальными.

Как распознать отечность легких?

Данная неприятность проявляется несколькими характерными признаками, поэтому диагностировать ее не составляет труда. В зависимости от скорости развития симптомов отека легких и патогенеза, недуг можно разделить на четыре стадии.

О приближении отечности говорит одышка, учащенное дыхание и пульс, сильный кашель и хрип в горле. Если пациенту надавить на грудь, это вызовет болевые ощущения. Более поздняя стадия характеризуется частым сердцебиением, холодным потом и затрудненным дыханием. Человек старается больше находиться в положении сидя, поскольку так дышать становится гораздо легче.

Если первое время преобладает кашель сухого типа, то на более запущенной стадии, он перерастет во влажный. При этом слышны хрипы и появляется розоватая мокрота, которая со временем может выйти через нос.

Острая легочная отечность характеризуется клокочущим, прерывистым и громким дыханием. Как только увеличивается отек легких, после этого обязательно появляются иные симптомы (снижение давления, слабый пульс и потеря сознания).

Все стадии легочного отека проявляются с разной скоростью. Тут многое зависит от того, насколько стремительно будет происходить накопление жидкость в альвеолах. Если речь идет о молниеносном отеке, то все происходит настолько быстро, что даже скорая помощь иногда не успевает спасти пациента. При постепенном развитии симптомов, у больного либо его близких есть возможность и время, чтобы обратиться за квалифицированной помощью к профессионалам.

Последствия отека

Если у человека отмечаются симптомы отечности органов дыхания, это довольно опасно и может стать причиной летального исхода. По этой причине отек легких требует срочного обращения в клинику для проведения лечения.

Нужно помнить, что данный недуг нередко становится причиной кислородного голодания всего организма и приводит к отказу в работе внутренних органов. Особенно опасно подобное для головного мозга.

Прогнозы при своевременно начатом лечении отека легких довольно благоприятные. В большинстве случаев все заканчивается хорошо. Если же медицинской помощи не будет, даже при медленном развитии отечности, вероятность летального исхода крайне велика. Скорее всего, больной погибнет от асфиксии.

При своевременном и правильном лечении, отечность легких хорошо поддается лечению, многие пациенты выздоравливают полностью и проблем в будущем не возникает. Единственный случай, когда врачи не могут гарантировать положительного результата, это отек легких, который сочетается с кардиогенным шоком. В такой ситуации выздоровление, это скорее редкость.

Заболевание, которому присуще формирование лёгочной недостаточности, представленной в виде массового выхода транссудата из капилляров в лёгочную полость и в итоге способствующее инфильтрации альвеол, называется отёком лёгких. Говоря простыми словами, отёк лёгких — это положение, когда в лёгких застаивается жидкость, просочившаяся через кровеносные сосуды. Недуг характеризуется как самостоятельный симптом и может сформироваться на основании других серьёзных недомоганий организма.

Лёгкие человека представляют собой орган, состоящий из альвеол, а они, в свою очередь, окутаны множеством капилляров. Именно в этом органе и осуществляется процесс газообмена, за счёт чего человеческий организм насыщается кислородом, тем самым обеспечивая нормальную работоспособность. Если же в альвеолу передаётся не кислород, а жидкость, то это и становится причиной формирования отёка лёгких.

Отёк лёгких является серьёзным заболеванием, которому свойственны страшные последствия в виде смерти. Недуг может поразить как взрослых, так и детей. Заболевание относится к ряду болезней, которым свойственна возможность излечения при осуществлении соответствующих мероприятий.

Классификация заболевания

Отёк лёгких в зависимости от причины возникновения разделяется на два вида:

- Гидростатический , которому присуще формирование недуга на основании повышения внутрисосудистого гидростатического давления. При гидростатическом отёке осуществляется выведение жидкости из сосуда в альвеолу. Гидростатический отёк лёгких зачастую возникает вследствие сердечно-сосудистых недостаточностей.

- Мембранозный , проявляется на основании влияния токсинов, в результате чего наблюдается разрушение стенок капилляров и альвеол. Это даёт толчок к попаданию жидкости во внутрисосудистое пространство.

Отёк лёгких также имеет две формы осложнений, которым присущи соответствующие симптомы и признаки недуга. Эти формы осложнения именуются:

- Альвеолярная.

- Интерстициальная.

Из этих двух форм стоит выделить первую (альвеолярную), так как она является наиболее опасной и приводит к страшным последствиям, в частности, к смерти человека. Интерстициальная, в свою очередь, является более щадящей формой, которая подлежит лечению и успешному выздоровлению. Если же не принимать соответствующих лечебных мероприятий, то эта форма усугубляется и переходит в альвеолярную.

Отёк лёгких имеет ещё один вид классификации: по степени тяжести проявлений. Различают четыре степени, которым присущи следующие признаки проявлений:

- Первая степень — называется предотечной и характеризуется возникновением слабых признаков одышки и расстройства частоты и ритма дыхания.

- Вторая степень — средняя, которой присуще появление хрипов. Усиливается одышка.

- Третья степень — заболевание принимает тяжёлый характер и характеризуется усилением одышки и хрипов, которые слышны даже на расстоянии.

- Четвёртая степень — возникают непосредственные симптомы недуга: слабость, потливость, хрипы и т. д. Более подробно о симптомах в разделе симптоматики заболевания.

Причины возникновения

Причины формирования недуга у человека самые разнообразные, но их стоит знать, так как последствия недомогания лёгких достаточно серьёзные и смертельные. Зачастую отёк лёгких возникает вследствие осложнения ряда различных заболеваний. Эти причины обусловлены следующими факторами:

- Острая интоксикация организма . Возникает вследствие проникновения в организм токсических веществ как инфекционного, так и неинфекционного характера. Токсические компоненты негативно влияют на альвеолярные мембраны и становятся причиной выведения жидкости из лёгочной интерстиции. К интоксикации организма относятся: бактериальная пневмония, избыток лекарственных препаратов, отравление ядом или наркотическими средствами.

- Острое недомогание левого желудочка . В результате этого недуга возникают патологические отклонения сердечно сосудистой системы (инфаркт миокарда, порок сердца, и т. п.). На основании перечисленных заболеваний может сформироваться отёк лёгких.

- Хроническое лёгочное заболевание . К таковым относятся: эмфизема, злокачественные опухоли на полости лёгких.

- При отягощающей физической нагрузке . Так, например, если спортсмен преодолевает очередной подъём в гору, то не исключается возникновение у него отёка лёгких. Чаще присуще женщинам спортсменкам, а реже — мужчинам.

- ТЭЛА . В результате закупоривания лёгочной артерии веществом в виде тромба. Эта причина обусловлена молниеносным возникновением отёка лёгких, приводящим вскорости к смерти человека.

- При снижении онкотического давления . Как следствие возникает снижение состава белка в крови, и формируются такие заболевания: , хронический геморрагический синдром.

- При чрезмерном употреблении лекарственных препаратов , особенно при введении их внутривенно, если при этом нарушена выделительная функция почек.

- Тяжёлые травмы головы .

- При продолжительной искусственной вентиляции лёгких , обусловленной повышенной концентрацией кислорода.

- В случае проникновения рвотных масс в дыхательные органы . Чаще всего эта причина возникает у новорождённых деток при неправильном положении во время сна. В результате такие рвотные выделения в дыхательных путях не только вызывают отёк лёгких, но и приводят к смерти ребёнка.

- При утоплении или попадании прочих веществ в дыхательные пути .

Первопричина возникновения отёка лёгкого обуславливается классификацией на следующие два вида:

- Кардиогенный;

- Не кардиогенный.

Причины кардиогенного : толчок к формированию недуга исходит из левосердечной недостаточности. Причинами недостаточности могут быть:

- Патологические отклонения предсердия;

- Патология желудочка. Это: инфаркт миокарда, миокардит, кардиосклероз, порок сердца и т. п.

Причины не кардиогенного : возникает вследствие переизбытка лекарственных препаратов.

На основании вышеперечисленных причин формируется серьёзное заболевание — отёк лёгких, который имеет свои симптомы проявления. О симптомах поговорим подробнее.

Симптоматика

Симптомы заболевания зависят, прежде всего, от стадии заболевания и скорости перехода от интерстициальной формы к альвеолярной. Данному заболеванию присущи также виды сроков проявления симптомов, которые разделяются на:

- Острый . Симптомы возникают уже через четыре часа после формирования болезни.

- Затяжной . Отёчность постепенная и по истечении 2-3 дней симптомы проявляются более отчётливо.

- Молниеносный . Этот вид отёка проявляется достаточно быстро, что становится причиной негативных последствий для человека и его смерти. Молниеносный вид не имеет симптомов лёгкого недуга, поэтому сразу при попадании экссудата в лёгкие возникают острые боли и буквально через несколько часов — летальный исход. К смерти человека приводят и другие виды недуга, но наиболее опасным по срокам является именно молниеносный.

Рассмотрим симптомы отёка лёгких для интерстициальной и альвеолярной форм.

Симптомы интерстициального отёка лёгких

Симптомы интерстициальной формы заболевания проявляются зачастую в ночное время, когда человек спит. Накануне ничто не предвещает возникновения такого заболевания, но это только на первый взгляд. Физическое перенапряжение или незначительное психоэмоциональное расстройство может дать толчок развитию симптомов отёка лёгких. Первые признаки отёка лёгких проявляются в виде лёгкого покашливания, которому уделяется крайне мало внимания.

При этом симптомы нарастают ближе к утру, больной становится бледным, у него начинается одышка даже в состоянии покоя. При принятии положения сидя и подвесив ноги, одышка немного уменьшается. Человеку очень сложно вдохнуть на полную грудь, возникает острая нехватка кислорода. Нередко после первых симптомов одышки формируется кислородное голодание. При его наступлении возникает головокружение и частые головные боли. Больному свойственно общее недомогание организма.

Визуально изменяется внешность больного: цвет кожи становится бледным, а при прикосновении к нему возникает чувство повышенной потливости. Потливость или влажность кожных покровов является одним из важных симптомов отёка лёгких, которому также свойственно повышение слюноотделения и цианоз носогубного треугольника.

В лёгких происходят также изменения: меняется тип дыхания, он становится более хриплым. Хрипы характеризуются повышенной сухостью на протяжении протекания всей картины заболевания. Происходят также и изменения в сердечно-сосудистой системе:

- учащается сердцебиение;

- происходит ослабление первого тона;

- в лёгких замечается акцент второго тона.

При проведении рентгенологического обследования открывается следующая картина симптомов, которой характерно расширение корневой системы лёгких и отсутствие структурированности. Врач замечает расплывчатость картины лёгких, а также наличие линий Керли в сегментной структуре.

Интерстициальная форма заболевания характеризуется постепенностью нарастания недуга и возможностью вылечивания. Если же не осуществляется соответствующее лечение, то интерстициальная форма усугубляется и развивается уже альвеолярный вид.

Симптомы альвеолярного отёка лёгких

Альвеолярная фаза возникает как самостоятельно при первых признаках заболевания, так и формируется как осложнение интерстициальной формы. Симптомы альвеолярной формы характеризуются интенсивностью и внезапностью, что сказывается отрицательно на состоянии человека. У больного наблюдается резкое нарастание одышки, порой даже возникает удушье. Усиливается частота дыхания до 40 раз в минуту. Дыхание характеризуется также шумными стидорозными проявлениями, а кашель с каждым разом усиливается. Доходит до того, что при откашливании выделяется мокрота с пеной и кровью. Выделение мокроты увеличивается и за непродолжительное время достигает значения в 1,5-2 литра.

Наряду с этими симптомами возникает тревожность и психоэмоциональное возбуждение. Больной не усидчив на месте, как это присуще в форме интерстициального проявления недуга. Наблюдается побледнение кожи, белеет язык и отмечается диффузный цианоз. Снижается артериальное давление, наблюдается увеличение вен на шее, возникает гипергидроз кожи лица и всего тела. Причём отделения пота настолько интенсивное, что одежда больного становится влажной.

При прослушивании биения сердца не наблюдается его тон, что связано напрямую с шумным дыханием. При рентгенологическом обследовании наблюдается следующая картина:

- изменения по форме и протяжённости лёгких;

- затемнение обеих сторон лёгких в прикорневой области.

Визуальный осмотр больного показывает, что его лицо становится опухлым. С усилением недуга начинается активное выделение пены изо рта, хрипы становятся все громкими и клокочущими.

Симптомы отёка лёгких характеризуются полным недомоганием организма, отсутствием желания к выполнению какой-либо работы и заторможенностью. У больного головные боли перерастают в мигреневые состояния, возникает спутанность сознания. Возникает состояние предкомовое, которое нередко обуславливается впадение в кому при отсутствии соответствующих мероприятий. Альвеолярный вид характеризуется крайне тяжёлым состоянием человека, вследствие чего возникает смертельный исход. Факторами, приводящими больного к смерти, являются кислородное голодание и асфиксия.

Симптомы заболевания у лежачих больных

Молниеносный вид недуга характеризуется, прежде всего, скоростью возникновения симптомов. При данном виде крайне редко можно спасти человека, поэтому зачастую диагноз с молниеносным проявлением отёка лёгких становится последним в книжке пациента.

Если больной находится в лежачем положении при симптомах отёка лёгких, то возникновение рецидива усиливается. Если в вертикальном положении больной вдыхает больший объём кислорода, то в горизонтальном наоборот. Это приводит к тому, что снижается объём лёгких больного, а, значит, и кровоток. При этом не происходит самовольное выделение мокроты, при горизонтальном положении она накапливается в лёгких и обуславливает формирование воспалительного процесса. На основании такой симптоматической картины нередко появляется пневмония.

У лежачих больных симптомы недуга нарастают постепенно, при этом первой жалобой является учащение дыхания. Затем возникает одышка и недостаточность воздуха. Наступает кислородное голодание, которое, в свою очередь, обуславливается следующими признаками проявления:

- сонливость;

- ослабленность;

- недомогание;

- головокружение.

Симптомы у лежачих больных проявляются не чётко, поэтому повода для диагностики не вызывают.

Зная основные причины и симптомы такого серьёзного заболевания, стоит перейти к рассмотрению вопроса о диагностировании недуга в медицинском учреждении.

Диагностирование

Помимо осмотра и опроса пациента, поступившего с первыми признаками отёка лёгких опытный врач должен обязательно провести лабораторное и инструментальное обследование, чтобы убедиться в точности диагноза.

Методы лабораторных и инструментальных исследований включают в себя:

- Проведение обследования газов крови . При наличии недуга исследование покажет умеренную гипоканию, после чего с нарастанием признаков происходит снижение PaCO 2 . На более поздней стадии этот показатель будет увеличиваться, а PaO 2 снижаться. При измерении ЦВД и результат в 12 см вод. ст. и более будет означать наличие недуга.

- . При сниженном количестве белка картина заболевания становится понятнее.

- Электрокардиограмма . Если результат этого исследования показывает признаки наличия гипертрофии левого желудочка, ишемии миокарда и т. п., то это свидетельствует о наличии отёка.

- УЗИ сердца . УЗИ при наличии недуга проявится в виде визуализации зон гипокинезии миокарда. Это обусловлено тем, что снижена сократимость левого желудочка.

- Рентген грудины . При проведении рентгена и наличии признаков расширения сердца и корней лёгких будет свидетельствовать о преобладании факторов наличия жидкости в лёгких.

На основании данных показателей опытный врач определяет не только вид заболевания, но и возможную причину. Остаётся немедленно перейти к соответствующим способам лечения, которые описаны ниже.

Лечение

Лечение отёка лёгких должно осуществляться незамедлительно, так как заболевание является достаточно серьёзным, чтобы принести вред здоровью и жизни человека. Прежде всего, необходимо вызвать скорую помощь при появлении первых симптомов. Обязательное лечение проводится после точно установленного диагноза. Основная методика лечения — интенсивная терапия, при этом больной обязательно находится в стационаре под присмотром. Лечение отёка лёгких амбулаторно не допускается ни при каких обстоятельствах.

При первых симптомах, а также во время транспортировки в больницу пациента, следует выполнить такие мероприятия:

- Расположить больного в положение полусидя. Горизонтальное положение при отёке лёгких категорически запрещено .

- По приезду скорой помощи: необходимо пациенту прикладывать кислородные маски, а также проводить искусственную вентиляцию лёгких.

- Потребуется наложение жгута на верхнюю часть бёдер, но при этом следует контролировать пульс, чтобы он не исчез. Жгуты затягиваются не сильно, и обязательно не более чем на 20 минут. Снимаются они не резко, а с постепенным ослаблением. Для чего необходим жгут? Он накладывается для того, чтобы снизить приток крови к правому предсердию. При этом не повысится давление в малом круге кровотока.

- Под язык положить таблетку Нитроглицерина.

- Если имеются проявления острой боли, то вводится Морфин 1%.

- Использование мочегонных средств, например, Лазикс.

После того как больной доставлен в терапию, проводится диагностика и срочное принятие соответствующих мероприятий. На основании исследований врач назначает строгое индивидуальное лечение под присмотром.

При отёке лёгких применяются следующие медикаментозные препараты, которые принимаются пациентом по самому быстрому пути — внутривенно.

- Для устранения выделения пены применяется кислородная ингаляция, при этом обязательно сочетающаяся со спиртом.

- При снижении артериального давления используются препараты: Дофамин или Добутамин, которые учащают ритм сердечного сокращения.

- Снижение симптомов боли осуществляется с помощью Морфина.

- Внутривенно вводится Нитроглицерин в соотношении с физраствором.

- Назначается приём мочегонных средств: Фуросемид.

- Если же заболевание обусловлено критически низким сердцебиением, то применяется препарат Атропин.

- Глюкокортикостероиды. При спазмах бронхов применяется Преднизолон.

- Если анализ крови показал низкое содержание белка, то прибегают к инфузии свежемороженной плазмы.

- Если выявлены признаки преобладания инфекционных микроорганизмов, то назначается группа лекарственных препаратов из антибиотического состава: Ципрофлоксацин или Имипенем.

– острая легочная недостаточность, связанная с массивным выходом транссудата из капилляров в легочную ткань, что приводит к инфильтрации альвеол и резкому нарушению газообмена в легких. Отек легких проявляется одышкой в покое, чувством стеснения в груди, удушьем, цианозом, кашлем с пенистой кровянистой мокротой, клокочущим дыханием. Диагностика отека легких предполагает проведение аускультации, рентгенографии, ЭКГ, ЭхоКГ. Лечение отека легких требует проведения интенсивной терапии, включающей оксигенотерапию, введение наркотических анальгетиков, седативных, мочегонных, гипотензивных средств, сердечных гликозидов, нитратов, белковых препаратов.

МКБ-10

J81 Легочный отек

Общие сведения

Отек легких – клинический синдром, вызванный выпотеванием жидкой части крови в легочную ткань и сопровождающийся нарушением газообмена в легких, развитием тканевой гипоксии и ацидоза. Отек легких может осложнять течение самых различных заболеваний в пульмонологии , кардиологии, неврологии, гинекологии, урологии, гастроэнтерологии, отоларингологии. При несвоевременности оказания необходимой помощи отек легких может быть фатальным.

Причины отека легких

В кардиологической практике отеком легких могут осложняться различные заболевания сердечно-сосудистой системы: атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз , острый инфаркт миокарда , инфекционный эндокардит, аритмии, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, аортит, кардиомиопатии, миокардиты, миксомы предсердия . Нередко отек легких развивается на фоне врожденных и приобретенных пороков сердца – аортальной недостаточности, митрального стеноза, аневризмы, коарктации аорты, открытого артериального протока, ДМПП и ДМЖП , синдрома Эйзенменгера .

В пульмонологии отеком легких может сопровождаться тяжелое течение хронического бронхита и крупозной пневмонии , пневмосклероза и эмфиземы, бронхиальной астмы , туберкулеза, актиномикоза, опухолей, ТЭЛА, легочного сердца. Развитие отека легких возможно при травмах грудной клетки, сопровождающихся синдромом длительного раздавливания, плевритом, пневмотораксом .

В некоторых случаях отек легких выступает осложнением инфекционных заболеваний, протекающих с тяжелой интоксикацией: ОРВИ, гриппа, кори, скарлатины, дифтерии, коклюша, брюшного тифа, столбняка, полиомиелита .

Отек легких у новорожденных может быть связан с тяжелой гипоксией, недоношенностью, бронхолегочной дисплазией . В педиатрии опасность отека легких существует при любых состояниях, сопряженных с нарушением проходимости дыхательных путей - остром ларингите, аденоидах, инородных телах дыхательных путей и пр. Аналогичный механизм развития отека легких наблюдается при механической асфиксии: повешении, утоплении, аспирации желудочного содержимого в легкие.

В нефрологии к отеку легких может приводить острый гломерулонефрит, нефротический синдром , почечная недостаточность; в гастроэнтерологии – кишечная непроходимость, цирроз печени, острый панкреатит; в неврологии - ОНМК, субарахноидальные кровоизлияния, энцефалит, менингит, опухоли, ЧМТ и операции на головном мозге.

Нередко отек легких развивается вследствие отравлений химическими веществами (фторсодержащими полимерами, фосфорорганическими соединениями , кислотами, солями металлов, газами), интоксикаций алкоголем, никотином, наркотиками; эндогенной интоксикации при обширных ожогах, сепсисе; острого отравления лекарственными средствами (барбитуратами, салицилатами и др.), острых аллергических реакций (анафилактического шока).

В акушерстве и гинекологии отек легких чаще всего связан с развитием эклампсии беременных , синдрома гиперстимуляции яичников . Возможно развитие отека легких на фоне длительной ИВЛ высокими концентрациями кислорода, неконтролируемой внутривенной инфузии растворов, торакоцентеза с быстрой одномоментной эвакуацией жидкости из плевральной полости.

Классификация отека легких

С учетом пусковых механизмов выделяют кардиогенный (сердечный), некардиогенный (респираторный дистресс-синдром) и смешанный отек легких. Термином некардиогенный отек легких объединяются различные случаи, не связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нефрогенный, токсический, аллергический, неврогенный и другие формы отека легких.

По варианту течения различают следующие виды отека легких:

- молниеносный – развивается бурно, в течение нескольких минут; всегда заканчиваясь летальным исходом

- острый – нарастает быстро, до 4-х часов; даже при немедленно начатых реанимационных мероприятиях не всегда удается избежать летального исхода. Острый отек легких обычно развивается при инфаркте миокарда, ЧМТ, анафилаксии и т. д.

- подострый – имеет волнообразное течение; симптомы развиваются постепенно, то нарастая, то стихая. Такой вариант течения отека легких наблюдается при эндогенной интоксикации различного генеза (уремии , печеночной недостаточности и др.)

- затяжной – развивается в период от 12 часов до нескольких суток; может протекать стерто, без характерных клинических признаков. Затяжной отек легких встречается при хронических заболеваниях легких, хронической сердечной недостаточности.

Патогенез

Основные механизмы развития отека легких включают резкое увеличение гидростатического и снижение онкотического (коллоидно-осмотического) давления в легочных капиллярах, а также нарушение проницаемости альвеолокапиллярной мембраны.

Начальную стадию отека легких составляет усиленная фильтрация транссудата в интерстициальную легочную ткань, которая не уравновешивается обратным всасыванием жидкости в сосудистое русло. Эти процессы соответствуют интерстициальной фазе отека легких, которая клинически проявляется в виде сердечной астмы .

Дальнейшее перемещение белкового транссудата и легочного сурфактанта в просвет альвеол, где они смешиваются с воздухом, сопровождается образованием стойкой пены, препятствующей поступлению кислорода к альвеолярно-капиллярной мембране, где происходит газообмен. Данные нарушения характеризуют альвеолярную стадию отека легких. Возникающая в результате гипоксемии одышка способствует снижению внутригрудного давления, что в свою очередь усиливает приток крови к правым отделам сердца. При этом давление в малом круге кровообращения еще больше повышается, а пропотевание транссудата в альвеолы увеличивается. Таким образом, формируется механизм порочного круга, обусловливающий прогрессирование отека легких.

Симптомы отека легких

Отек легких не всегда развивается внезапно и бурно. В некоторых случаях ему предшествуют продромальные признаки, включающие слабость, головокружение и головную боль, чувство стеснения в грудной клетке, тахипноэ, сухой кашель . Эти симптомы могут наблюдаться за несколько минут или часов до развития отека легких.

Клиника сердечной астмы (интерстициального отека легких) может развиваться в любое время суток, однако чаще это происходит ночью или в предутренние часы. Приступ сердечной астмы может провоцироваться физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением, переохлаждением , тревожными сновидениями, переходом в горизонтальное положение и др. факторами. При этом возникает внезапное удушье или приступообразный кашель, вынуждающие больного сесть. Интерстициальный отек легких сопровождается появлением цианоза губ и ногтей, холодного пота, экзофтальма , возбуждения и двигательного беспокойства. Объективно выявляется ЧД 40-60 в минуту, тахикардия , повышение АД, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры. Дыхание усиленное, стридорозное; при аускультации могут выслушиваться сухие свистящие хрипы; влажные хрипы отсутствуют.

На стадии альвеолярного отека легких развивается резкая дыхательная недостаточность , выраженная одышка , диффузный цианоз, одутловатость лица, набухание вен шеи. На расстоянии слышно клокочущее дыхание; аускультативно определяются разнокалиберные влажные хрипы. При дыхании и кашле изо рта пациента выделяется пена, часто имеющая розоватый оттенок из-за выпотевания форменных элементов крови.

При отеке легких быстро нарастает заторможенность, спутанность сознания, вплоть до комы. В терминальной стадии отека легких АД снижается, дыхание становится поверхностным и периодическим (дыхание Чейна-Стокса), пульс – нитевидным. Гибель больного с отеком легких наступает вследствие асфиксии .

Диагностика

Кроме оценки физикальных данных, в диагностике отека легких крайне важны показатели лабораторных и инструментальных исследований. Исследование газов крови при отеке легких характеризуется определенной динамикой: на начальном этапе отмечается умеренная гипокапния; затем по мере прогрессирования отека легких PaO2 и PaCO2 снижается; на поздней стадии отмечается увеличение PaCO2 и снижение PaO2. Показатели КОС крови свидетельствуют о респираторном алкалозе. Измерение ЦВД при отеке легких показывает его увеличение до 12 см. вод. ст. и более.

С целью дифференциации причин, приведших к отеку легких, проводится биохимическое исследование показателей крови (КФК-МВ, кардиоспецифических тропонинов, мочевины, общего белка и альбуминов, креатинина, печеночных проб, коагулограммы и др.).

На электрокардиограмме при отеке легких часто выявляются признаки гипертрофии левого желудочка, ишемия миокарда, различные аритмии. По данным УЗИ сердца визуализируются зоны гипокинезии миокарда, свидетельствующие о снижении сократимости левого желудочка; фракция выброса снижена, конечный диастолический объем увеличен.

Рентгенография органов грудной клетки выявляет расширение границ сердца и корней легких. При альвеолярном отеке легких в центральных отделах легких выявляется однородное симметричное затемнение в форме бабочки; реже - очаговые изменения. Возможно наличие плеврального выпота умеренного или большого объема. Катетеризация легочной артерии позволяет провести дифференциальную диагностику между некардиогенным и кардиогенным отеком легких.

Лечение отека легких

Лечение отека легких проводится в ОРИТ под постоянным мониторингом показателей оксигенации и гемодинамики. Экстренные мероприятия при возникновении отека легких включают придание больному положения сидя или полусидя (с приподнятым изголовьем кровати), наложение жгутов или манжет на конечности, горячие ножные ванны, кровопускание, что способствует уменьшению венозного возврата к сердцу. Подачу увлажненного кислорода при отеке легких целесообразнее осуществлять через пеногасители – антифомсилан, этиловый спирт. При необходимости в последующем больной переводится на ИВЛ. При наличии показаний (например, для удаления инородного тела или аспирации содержимого из дыхательных путей) выполняется трахеостомия .

Для подавления активности дыхательного центра при отеке легких показано введение наркотических анальгетиков (морфина). С целью снижения ОЦК и дегидратации легких используются диуретики (фуросемид и др.). Уменьшение постнагрузки достигается введением нитропруссида натрия или нитроглицерина. В терапии отека легких хороший эффект наблюдается от применения ганглиоблокаторов (азаметония бромида, триметафана), позволяющих быстро снизить давление в малом круге кровообращения.

По показаниям пациентам с отеком легких назначаются сердечные гликозиды, гипотензивные, антиаритмические, тромболитические, гормональные, антибактериальные, антигистаминные препараты, инфузии белковых и коллоидных растворов. После купирования приступа отека легких проводится лечение основного заболевания.

Прогноз и профилактика

Независимо от этиологии, прогноз при отеке легких всегда крайне серьезен. При остром альвеолярном отеке легких летальность достигает 20-50%; если же отек возникает на фоне инфаркта миокарда или анафилактического шока , смертность превышает 90%. Даже после благополучного купирования отека легких возможны осложнения в виде ишемического поражения внутренних органов, застойной пневмонии , ателектазов легкого, пневмосклероза . В том случае, если первопричина отека легких не устранена, высока вероятность его повторения.

Благоприятному исходу в немалой степени способствует ранняя патогенетическая терапия, предпринятая в интерстициальной фазе отека легких, своевременное выявление основного заболевания и его целенаправленное лечение под руководством специалиста соответствующего профиля (пульмонолога, кардиолога, инфекциониста, педиатра, невролога, отоларинголога, нефролога, гастроэнтеролога и др.).

Легкие – это орган, принимающий участие в снабжении кислородом организма и в выведении отработанных продуктов обмена, в частности, углекислого газа. Основной структурной единицей при этом является легочная альвеола (пузырек), состоящая из полупроницаемой мембраны и окруженная мельчайшими кровеносными сосудами – капиллярами. При поступлении воздуха во время вдоха в бронхи и альвеолы, молекулы кислорода преодолевают мембрану и оказываются в составе крови, где связываются с эритроцитами. Далее кислород транспортируется ко всем клеткам в организме. Во время выдоха углекислота из эритроцитов проникает в просвет альвеол и удаляется с выдыхаемым воздухом.

Если нарушается функция дыхания, от кислородного дефицита и избытка углекислоты в крови страдают все внутренние органы, и в первую очередь, головной мозг. При отеке легких указанные нарушения развиваются довольно быстро, поэтому он может вызвать гипоксию мозга и клиническую смерть.

Проникновение жидкой части крови в легкие из кровеносных сосудов возникает вследствие высокого давления в сосудах легких или при прямом повреждении легочной мембраны. В первом случае жидкость пропотевает сквозь сосудистую стенку, а во втором проникает в альвеолы в результате нарушения анатомического барьера между капиллярами и легочной тканью.

Чаще отек легочной ткани встречается у пациентов старше 40 лет в связи с большей распространенностью кардиологической патологии у данного контингента населения, но также развивается у детей и взрослых лиц. Распространенность данной патологии резко возрастает после 65 лет.

Причины заболевания

В зависимости от состояния, повлекшего за собой патофизиологические нарушения в легких, различают кардиогенный, или сердечный, и некардиогенный его варианты.

Сердечный отек легких (острая левожелудочковая недостаточность), может осложнить течение таких заболеваний, как:

- Острый инфаркт миокарда – является причиной отека легких в 60% случаев.

- Хроническая сердечная недостаточность – в 9%.

- Остро возникшее нарушение сердечного ритма – в 6%.

- Пороки сердца (приобретенного и врожденного характера) – в 3%.

Некардиогенный отек легких встречается в 10% случаев всех неотложных состояний и обусловлен какими либо из следующих причин:

Развитие некардиогенного отека легких осуществляется посредством сразу нескольких механизмов – повреждающее действие на капиллярно-альвеолярную мембрану токсических агентов, увеличение объема крови при значительном поступлении жидкости внутривенно, нарушения белкового обмена при заболеваниях внутренних органов, нарушения функции сердечно-сосудистой системы, нарушения нервной регуляции функции внешнего дыхания при заболеваниях центральной нервной системы.

К сожалению, возникновению такого состояния подвержены не только люди, но и домашние питомцы. Причинами отека легких у кошек и собак чаще всего являются чумка, вдыхание горячего воздуха, перегревание организма и тепловой удар, пневмония, отравление ядовитыми газами.

Симптомы заболевания

При кардиогенной природе нарастание симптоматики возможно за несколько дней до возникновения ярко выраженных признаков отека легких. Пациента в ночное время беспокоят эпизоды сердечной астмы – одышка (частота дыхательных движений 30 в минуту и более), навязчивый и затруднение при вдохе. Это признаки интерстициального отека, при котором жидкая часть крови скапливается в легочной ткани, но еще не проникает в альвеолы.

Общее состояние тяжелое – отмечается возникновение резкой слабости, холодного пота, выраженной бледности и похолодания конечностей, при дальнейшем развитии быстро нарастает синюшная окраска кожи – цианоз. Артериальное давление снижается, пульс частый и слабый. Пациент испытывает выраженный страх и тревогу, а дыхание возможно только в положении сидя с упором на руки (ортопноэ).

Возможен и другой вариант развития отека, когда на фоне полного здоровья уже существующее, бессимптомно протекающее сердечное заболевание дебютирует вышеописанной симптоматикой. Например, такой вариант встречается, когда бессимптомная ишемия миокарда приводит к развитию инфаркта с острой левожелудочковой недостаточностью.

Некардиогенный отек легких клинически проявляется аналогичными признаками, внезапно развившимися, к примеру, после вдыхания отравляющего вещества, на фоне высокой лихорадки или во время пневмонии.

У детей начальные признаки отека легких иногда бывает тяжело заподозрить, если он вызван бронхитом или пневмонией, в связи с тем, что симптомы основного заболевания также проявляются кашлем, хрипами и учащением дыхания. Насторожить родителей в данном случае должны такие признаки, как внезапная выраженная одышка, внезапно появившийся цианоз кожи лица или конечностей, клокочущее дыхание и появление пенистой мокроты.

У некоторых пациентов с кардиологической патологией левожелудочковая недостаточность может развиваться несколько раз, тогда она называется рецидивирующим, или хроническим отеком легких. После успешного купирования предыдущего отека в условиях стационара спустя какое-то время у пациента вновь нарастают признаки сердечной астмы, которая при отсутствии коррекции проводимого лечения переходит в альвеолярный отек легких. Такой вариант прогностически неблагоприятен.

Диагностика заболевания

Заподозрить диагноз можно еще на этапе осмотра пациента на основании таких признаков:

- Характерные жалобы,

- Общее тяжелое состояние,

- Втяжение межреберных промежутков при дыхании,

- Набухание шейных вен,

- Повышенная влажность, бледность и цианоз кожных покровов.

Для подтверждения диагноза используются дополнительные методы:

В приемном отделении больницы, куда доставляется пациент с отеком легких, достаточно проведения ЭКГ и рентгенографии, так как пациента важно как можно быстрее доставить в реанимационную палату, не тратя время на проведение обследования. По мере выведения пациента из тяжелого состояния назначаются остальные методы диагностики.

На догоспитальном этапе важно отличать отек легких от бронхиальной астмы. Основные отличия отражены в таблице:

| Признаки | Бронхиальная астма | Отек легких |

|---|---|---|

| Одышка | Удлинен выдох | Удлинен вдох |

| Дыхание | Хрипы свистящего характера | Влажные хрипы |

| Мокрота | Скудная, вязкая, стекловидная | Обильная, розовая, пенистого характера |

| История болезни | В анамнезе – эпизоды бронхиальной астмы, аллергические заболевания | В анамнезе – кардиологические болезни |

| Признаки ЭКГ | Перегрузка правого желудочка | Перегрузка левого желудочка |

Лечение

Неотложная помощь должна быть оказана сразу же, как только окружающие заметили признаки отека у пациента. Алгоритм действий сводится к следующим мероприятиям:

- Успокоить пациента, придать ему положение полусидя, опустить ноги вниз,

- Измерить артериальное давление и частоту сердцебиения,

- Вызвать бригаду скорой помощи, подробно описав диспетчеру опасные симптомы,

- Открыть окно для притока свежего воздуха,

- Успокоить и объяснить пациенту, что паника усугубит его состояние,

- Если артериальное давление в пределах нормы (110-120/70-80 мм рт ст), принять таблетку нитроглицерина под язык, если более низкое давление – нитроглицерин принимать не рекомендуется,

- Поместить ноги пациента в таз с горячей водой для уменьшения венозного возврата к сердцу,

- При появлении признаков клинической смерти (отсутствие сознания, дыхания и пульса на сонной артерии) приступить к проведению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания с соотношением 15:2 до прибытия медицинской бригады.

Действия врача скорой помощи заключаются в следующем:

- Снятие и интерпретация ЭКГ,

- Подача через маску увлажненного кислорода, пропущенного через 96%-ный раствор этилового спирта для уменьшения пенообразования,

- Введение диуретиков внутривенно (фуросемид), нитроглицерина (если артериальное давление снижено, то в сочетании с препаратами, поддерживающими его уровень – допамин, добутамин),

- Применение лекарственных средств в зависимости от основного заболевания – морфин или промедол при остром инфаркте, противоаллергические средства (димедрол, пипольфен, супрастин, преднизолон) при аллергической природе заболевания, гликозиды (строфантин, коргликон) при мерцательной аритмии и других нарушениях ритма,

- Немедленная транспортировка в профильный стационар.

Лечение в стационаре проводится в отделении интенсивной терапии. Для купирования отека легких назначаются внутривенные инфузии нитроглицерина, мочегонных препаратов, дезинтоксикационная терапия при токсической природе заболевания. При заболеваниях внутренних органов показано соответствующее лечение, например, антибиотикотерапия при гнойно-септических процессах, бронхитах, пневмониях, гемодиализ при почечной недостаточности и т. д.

Профилактика отека легких

Пациентам после кардиогенного отека легких, следует лечить основное заболевание, повлекшее за собой такое опасное состояние.

Для этого необходимо постоянно принимать препараты по назначению врача, например, ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, престариум и др) и бета-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол и др). Достоверно доказано, что эти препараты существенно снижают риск развития осложнений и внезапной смерти при болезнях сердца. Кроме медикаментозного лечения, рекомендуется соблюдать диету с уменьшением содержания соли в пище до 5 мг в сутки и с объемом потребляемых жидкостей до 2 л в сутки.

Пациентам после кардиогенного отека легких, следует лечить основное заболевание, повлекшее за собой такое опасное состояние.

Для этого необходимо постоянно принимать препараты по назначению врача, например, ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, престариум и др) и бета-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол и др). Достоверно доказано, что эти препараты существенно снижают риск развития осложнений и внезапной смерти при болезнях сердца. Кроме медикаментозного лечения, рекомендуется соблюдать диету с уменьшением содержания соли в пище до 5 мг в сутки и с объемом потребляемых жидкостей до 2 л в сутки.

При некардиогенной природе заболевания предупреждение повторного отека сводится к лечению заболеваний внутренних органов, к профилактике инфекционных заболеваний, осторожному применению токсичных лекарственных средств, своевременному выявлению и лечению аллергических состояний, а также к избеганию контакта с токсичными химическими веществами.

Прогноз

Прогноз при несвоевременном обращении за медицинской помощью неблагоприятный, так как нарушение дыхания влечет за собой летальный исход.

Прогноз при неотложной помощи, оказанной вовремя, благоприятный, а при рецидивах отека легких – сомнительный.

Видео: отек легких – когда возникает, диагностика, клиника

Содержание

Во избежание серьезных последствий отека легких, следует знать, какие бывают признаки, причины и способы лечения данного состояния у больных. Эта патология характеризуется нарушением легочного газообмена и развитием дефицита кислорода в крови. При этом сама гипоксия сопровождается повреждением альвеолокапиллярных мембран, что приводит к их высокой проницаемости – первой стадии легочного отека.

Что такое отек легких

Патологическое состояние, которое вызвано повышением уровня тканевой жидкости, называется легочным отеком. Патология легких проходит в 2 стадии:

- Интерстициальный отек – инфильтрация серозной жидкостью легочной ткани. На данной стадии развивается гипоксия, обеспечивающая высокую проницаемость альвеоло-капиллярной мембраны.

- Альвеолярная стадия – появление жидкости в альвеолах, что способствует развитию патологического процесса.

Симптомы

Отек дыхательных путей проявляется внезапно и развивается быстро . К клиническим симптомам болезни у взрослых относятся:

- интенсивная одышка (приступ сердечной астмы), особенно после длительного нахождения в горизонтальном положении;

- частое, клокочущее, поверхностное дыхание, которое слышно на расстоянии;

- кашель с влажными хрипами и выделением мокроты розового оттенка;

- мгновенное чувство нехватки воздуха – приступы удушья;

- сжимающая, давящая боль в грудной клетке, усиливающаяся при горизонтальном положении (лежа на спине);

- бледность или посинение кожи;

- обильный липкий пот;

- учащенное сердцебиение;

- возбуждение больного;

- повышение температуры тела;

- спутанность сознания или коматозное состояние.

Отек легких у детей

Симптомы отека легких у ребенка проявляются ярко, поэтому распознать патологию легко. У детей отмечается кашель с затяжными хрипами, он начинает задыхаться, особенно в горизонтальном положении, появляется густая мокрота с розовым оттенком. Кроме того, ребенок отказывается от еды, плохо спит и ведет себя неспокойно из-за боли в грудной клетке. Дети постарше об этом болевом синдроме говорят. При задержке жидкости в легких родители замечают порывистое дыхание и бледную кожу, которая может синеть и покрываться потом. Также требуется обратить внимание на учащенный пульс.

Причины

От чего бывает легочный отек? Причин развития у патологии легких множество. Они связаны с кардиологией, пульмонологией, нефрологией и другими разделами медицины. Так, причины отека легких могут быть следующие:

- кардиосклероз;

- острый инфаркт миокарда;

- сердечная недостаточность;

- аритмия;

- врожденная водянка;

- хронический бронхит;

- туберкулез;

- цирроз печени;

- острый панкреатит;

- острый ларингит;

- ОРВИ;

- грипп.

У пожилых людей

Основной причиной легочной болезни у пожилых пациентов является застой крови, который развивается из-за длительного лежачего состояния. Признаки застойных явлений схожи с симптомами дыхательной недостаточности. К другим причинам развития патологического состояния относят:

- продолжительный прием препаратов с салицилатами;

- переливание крови;

- инфекционные заболевания, поразившие респираторную систему;

- реакция на введение белковых субстанций.

У лежачих больных

При горизонтальном положении в организм поступает гораздо меньше воздуха, чем при вертикальном. Из-за того, что активность дыхания снижена, уменьшается кровоток в легких и появляются застойные явления. Так, накапливается мокрота, отхаркивание которой в горизонтальном положении проходит затруднительно – процесс застоя прогрессирует. Кроме того, в мокроте содержатся компоненты, которые вызывают воспаления. Постепенное развитие легочного отека характерно для многих лежачих больных.

Виды отека легких

В зависимости от причин, вызывающих патологию, специалисты различают 2 вида легочного отека:

- Кардиогенный отек. Патология появляется из-за сердечной недостаточности. Для определения кардиогенного отека измеряют капиллярное давление легких, которое при данном типе превышает 30 мм. рт. ст. Приступ чаще происходит ночью и сопровождается сильной болью в грудной клетке, нестабильным артериальным давлением и другими клиническими признаками, указанными выше. На этой фазе кардиогенного отека скорость развития патологии выше, чем в остальных случаях, поэтому времени на оказание помощи меньше.

- Некардиогенный отек. Развивается за счет высокой проницаемости легочных сосудов и проникновения жидкости во внутреннюю полость легких. Так, при большом количестве жидкости работа сосудов значительно ухудшается, происходит нарушение газообмена. После купирования очень важно найти причину, что представляет сложность, так как патология проявляется из-за заболеваний почек, печени, легких и множества других состояний.

У некардиогенного легочного отека выделяют еще и подвиды, с помощью которых можно более детально описать состояние больного, чтобы использовать подходящее лечение:

- Токсический. Патология развивается после попадания в нижние дыхательные пути ядовитых газов или паров. Уже после первых минут токсического поражения может произойти остановка дыхания и прекращение работы сердца.

- Раковый. Появляется на фоне злокачественной опухоли легких. Лимфоузлы закупориваются, вследствие чего отечная жидкость накапливается в альвеолах.

- Аллергический. Возникает патология вследствие контакта с аллергеном – после укуса насекомых, переливания крови и т.д. Если не принять терапевтические меры вовремя, может возникнуть анафилактический шок.

- Нейрогенный. Возникновение патологии происходит вследствие спазма вен. Это приводит к высокому гидростатическому давлению крови внутри легочных капилляров, которая проникает через клетки легких и попадает в альвеолы.

Помимо классификации по патогенезу, легочный отек различают по течению состояния. Так, выделяют следующие формы:

- молниеносную;

- затяжную;

- острую;

- подострую.

Осложнения

Заболевание является очень тяжелым патологическим состоянием, которое требует своевременного лечения. Если не уложиться в сроки или провести терапевтические меры неправильно, могут возникнуть следующие опасные осложнения:

- молниеносная форма заболевания;

- угнетение дыхания;

- кардиогенный шок;

- нестабильная гемодинамика;

- асистолия;

- закупорка дыхательных путей.

Диагностика

Для того чтобы диагностировать легочный отек, проводится несколько мероприятий. К основным можно отнести следующие способы обследования:

- сбор жалоб на симптомы патологии легких;

- общий осмотр кожных тканей, прослушивание легких, измерение артериального давления и пульса;

- рентгенография органов грудной клетки;

- установление газового состава крови;

- насыщение кровотока кислородом.

Лечение

Тактика лечения патологии заключается в устранении причин и признаков легочного отека, чтобы облегчить состояние больного. Врачи выполняют следующие действия:

- проводят подачу кислорода в легкие через этиловый спирт;

- снижают нагрузку на сердце и давление в легочных капиллярах;

- устраняют отечную жидкость из легких;

- нормализуют сердечный выброс;

- после неотложных терапевтических мер лечат основное заболевание;

- для профилактики повторного приступа прописывают антибиотики.

Неотложная помощь

Если вы заметили симптомы легочного отека, следует незамедлительно вызывать врачей, до приезда которых проводится первая помощь при отеке легких . Следует:

- открыть окна или обеспечить поступление свежего воздуха другим способом;

- придать больному возвышенное положение и согреть ему ноги;

- дать пациенту подышать парами спирта.

Во время выполнения перечисленных действий, требуется постоянно следить за пульсом и дыханием больного. По приезду врачи окажут неотложную терапию для уменьшения нагрузки на систему кровообращения и дыхания, нормализации давления и уменьшения пенообразования:

- Больному удалят пену изо рта, чтобы восстановить процесс дыхания. Для этой цели используется чистая марля или тампон.

- На верхнюю часть бедра накладываются жгуты для уменьшения притока крови к сердцу.

- Делают оксигенотерапию – лечение кислородом. В данном случае, больной вдыхает повышенную концентрацию воздуха.

- Для прекращения пенообразования проводится ингаляция кислорода через спирт.

- Чтобы снизить давление внутри легочных сосудов, делают инъекции или дают лекарственные препараты перорально.

- В тяжелых случаях требуется искусственная вентиляция легких.

- После оказания неотложной помощи больного отвозят в стационар.

Препараты

Если развивается отек легкого при болезни сердца, для нормализации повышенного давления и при наличии признаков ишемии миокарда используют нитраты. Представителем этой группы является Нитроглицерин, который быстро купирует ишемические приступы и стенокардию. К противопоказаниям относятся: гиперчувствительность, травмы головы, беременность и ГВ (грудное вскармливание). При пониженном давлении больному дают препараты для усиления сокращения сердца – стимулятор Добутамин.

Для выведения избыточной жидкости из организма применяют мочегонные средства или диуретики. Лазикс – "петлевой" диуретический лекарственный препарат, усиливает выведение воды и увеличивает экскрецию калия, магния, кальция . Средство противопоказано при тяжелых заболеваниях почек и печени, повышенном центральном венозном давлении, гиперчувствительности к фуросемиду.

При симптомах бронхоспазма принимаются стероидные гормоны. Одним из них является средство Преднизолон, обладающее противовоспалительным, противоаллергическим, глюкокортикоидным действием. Лекарственный препарат практически не имеет противопоказаний – лишь наличие грибковых инфекций и повышенную чувствительность к компонентам средства.

Пеногасители

Эффективными средствами для устранения пенообразования при легочном отеке являются пеногасители. Их действие заключается в повышении поверхностного натяжения жидкости, что и способствует остановке образования геморрагической пены. К основным пеногасителям относится этиловый спирт. Воздух или кислород пропускают через 30-90% этанол, после чего им дышит больной. Если спирт оказался неэффективным, используется раствор Антифомсилана.

Основные осложнения после оказания неотложной помощи

После оказания неотложной помощи у больного могут возникнуть осложнения. К основным относятся:

- угнетение дыхания;

- увеличение легочного отека на фоне повышенного артериального давления;

- асистолия;

- тахиаритмия;

- развитие молниеносной формы;

- обструкция дыхательных путей;

- невозможность нормализации артериального давления;

- ангинозная боль.

Последствия

Легочный отек способствует созданию благоприятных условий для поражения внутренних органов . Так, последствия патологии легких бывают разнообразными:

- пневмония;

- ателектаз легких;

- пневмосклероз;

- эмфизема;

- гипоксия;

- нарушение мозгового кровообращения;

- кардиосклероз;

- сердечная недостаточность;

- ишемическое поражение органов или систем организма;

- нарушения газообмена;

- ацидоз;

- смерть.

Прогноз и профилактика

Выживаемость после перенесенного легочного заболевания составляет 50% случаев, при этом у большинства больных отмечаются отклонения в организме. Если не наблюдаться в клинике у врача в течение последующего года и не вылечить причину патологии легких, вероятность рецидива – 100%. Только правильные терапевтические меры могут обеспечить положительный прогноз. Если вы хотите избежать подобной патологии, следует проводить профилактику:

- своевременное лечение хронических заболеваний;

- здоровый образ жизни;

- соблюдение правил безопасности при работе с токсическими веществами;

- ограничение употребления алкоголя;

- соблюдение дозировок лекарственных препаратов.

Видео