Лечебная физкультура при заболеваниях нервной системы играет существенную роль в реабилитации неврологических больных. Лечение нервной системы невозможно без лечебной гимнастики. ЛФК при заболеваниях нервной системы имеет основную цель – восстановление навыков самообслуживания и, если возможно, полную реабилитацию.

Важно не упустить время для создания правильных новых двигательных стереотипов: чем раньше начато лечение, тем легче, качественнее и быстрее происходит компенсаторно – приспособительное восстановление нервной системы.

В нервной ткани увеличивается количество отростков нервных клеток и их разветвлений на периферии, задействуются другие нервные клетки и возникают новые нервные связи для восстановления утраченных функций. Своевременные адекватные тренировки важны для создания правильных стереотипов движений. Так, например, при отсутствии занятий лечебной физкультурой «правополушарный» инсультный больной – беспокойный непоседа «научится» ходить, подтаскивая парализованную левую ногу к правой и волоча её за собой, вместо того, чтобы научиться ходить правильно, при каждом шаге передвигая ногу вперед и затем перенося центр тяжести тела на нее. Если это произойдет, то переучить будет очень сложно.

Не все пациенты с заболеваниями нервной системы могут самостоятельно выполнять упражнения. Поэтому без помощи родных им не обойтись. Для начала, перед тем, как приступить к занятиям лечебной гимнастикой с пациентом, у которого имеется парез или паралич, родственникам следует освоить некоторые техники перемещения больного: пересаживания с кровати на стул, подтягивания в постели кверху, тренировки ходьбы и так далее. По сути это техника безопасности для профилактики чрезмерной нагрузки на позвоночник и суставы ухаживающего за больным. Поднимать человека очень тяжело, поэтому все манипуляции нужно выполнять на уровне фокусника в виде «циркового трюка». Владение некоторыми специальными техниками значительно облегчит процесс ухода за больным и поможет сохранить собственное здоровье.

Особенности ЛФК при заболеваниях нервной системы.

1). Раннее начало применения лечебной физкультуры.

2). Адекватность физической нагрузки: физическая нагрузка подбирается индивидуально с постепенным нарастанием и усложнением заданий. Небольшое усложнение упражнений психологически делает предыдущие задания «легкими»: то, что раньше казалось трудным, после новых чуть более сложных заданий выполняется более легко, качественно, постепенно появляются утраченные движения. Нельзя допускать перегрузку во избежание ухудшения состояния больного: могут усилиться двигательные нарушения. Чтобы прогресс происходил быстрее, нужно заканчивать занятие на том упражнении, которое получается у данного больного, акцентировать на этом внимание. Большое значение я придаю психологической подготовке пациента к следующему заданию. Это выглядит примерно так: «Завтра мы будем учиться вставать (ходить)». Пациент все время думает об этом, происходит общая мобилизация сил и готовность к новым упражнениям.

3). Простые упражнения сочетаются со сложными для тренировки высшей нервной деятельности.

4). Двигательный режим постепенно неуклонно расширяется: лежа – сидя – стоя.

Лечебная физкультура при заболеваниях нервной системы.5). Используются все средства и методы ЛФК: лечебная гимнастика, лечение положением, массаж, экстензионная терапия (механическое выпрямление или вытяжение по продольной оси тех частей тела человека, у которых нарушено правильное анатомическое расположение (контрактуры)).

Основной метод лечебной физкультуры при заболеваниях нервной системы - лечебная гимнастика, основные средства ЛФК – упражнения.

Применяются

Изометрические упражнения, направленные на укрепление мышечной силы;

- упражнения с чередованием напряжения и расслабления мышечных групп;

- упражнения с ускорением и замедлением;

- упражнения на координацию;

- упражнение на равновесие;

- рефлекторные упражнения;

- идеомоторные упражнения (с мысленным посылом импульсов). Именно эти упражнения при заболеваниях нервной системы я применяю - - - - наиболее часто в сочетании с Су-джок – терапией.

Поражение нервной системы бывает на разных уровнях, от этого зависит неврологическая клиника и, соответственно, подбор лечебных упражнений и других физиотерапевтических лечебных мероприятий в комплексном лечении конкретного неврологического больного.

Гидрокинезотерапия - упражнения в воде - очень эффективный метод восстановления двигательных функций.

ЛФК при заболеваниях нервной системы подразделяется в соответствии с отделами нервной системы человека в зависимости от того, какой отдел нервной системы поражен:

ЛФК при заболеваниях центральной нервной системы;

ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы;

ЛФК при заболеваниях соматической нервной системы;

ЛФК при заболеваниях вегетативной нервной системы.

Некоторые тонкости работы с неврологическими больными.

Чтобы рассчитать свои силы по уходу за неврологическим больным, рассмотрим некоторые существенные факторы, так как процесс ухода сложен, и в одиночку справляться не всегда возможно.

Состояние психической деятельности неврологического больного.

Опыт больного в занятиях физкультурой до болезни.

Наличие лишнего веса.

Глубина поражения нервной системы.

Сопутствующие заболевания.

Для занятий лечебной физкультурой огромное значение имеет состояние высшей нервной деятельности неврологического больного: способность осознавать происходящее, понимать поставленную задачу, концентрировать внимание при выполнении упражнений; играет роль волевая деятельность, способность решительно настроиться на ежедневный кропотливый труд для достижения цели восстановить утраченные функции организма.

В случае перенесенного инсульта или травмы головного мозга чаще всего пациент частично утрачивает адекватность восприятия и поведения. Образно можно сравнить с состоянием пьяного человека. Наблюдается «растормаживание» речи и поведения: обостряются недостатки характера, воспитания и наклонности к тому, что «нельзя». У каждого пациента нарушение поведения проявляется индивидуально и зависит от того,

1). какой деятельностью пациент занимался до инсульта или до травмы головного мозга: умственным или физическим трудом (с интеллектуалами работать намного легче при условии нормального веса тела);

2). насколько был развит интеллект до болезни (чем больше развит интеллект пациента с инсультом, тем больше сохраняется способность к целенаправленным занятиям ЛФК);

3). в каком полушарии головного мозга произошел инсульт. «Правополушарные» инсультные больные ведут себя активно, бурно проявляют эмоции, не стесняются «выражаться»; не желают выполнять указания инструктора, раньше времени начинают ходить, в итоге у них есть риск формирования неправильных двигательных стереотипов. «Левополушарные» пациенты, наоборот, ведут себя неактивно, не проявляют интереса к происходящему, просто лежат и не желают заниматься лечебной физкультурой. Работать легче с «правополушарными» пациентами, достаточно найти к ним подход; необходимо терпение, деликатное и уважительное отношение, решительность методических указаний на уровне военного генерала. :)

Во время занятий указания следует давать решительно, уверенно, спокойно, короткими фразами, возможно повторение указаний в связи с замедленным восприятием больного какой-либо информации.

В случае утраты адекватности поведения у неврологического больного я всегда эффективно применяла «хитрость»: разговаривать с таким пациентом нужно так, как-будто он совершенно нормальный человек, не обращая внимания на «оскорбления» и другие проявления «негативности» (нежелание заниматься, отрицание лечения и другие). Не нужно быть многословным, надо делать небольшие паузы, чтобы больной успевал осознавать информацию.

В случае поражения периферической нервной системы развивается вялый паралич или парез. Если при этом нет энцефалопатии, то пациент способен на многое: он может самостоятельно заниматься понемногу в течение дня несколько раз, что, несомненно, повышает шанс на восстановление движений в конечности. Вялые парезы поддаются сложнее, чем спастические.

*Паралич (плегия) – полное отсутствие произвольных движений в конечности, парез – неполный паралич, ослабление или частичная утрата движений в конечности.

Нужно учитывать еще один важный фактор: занимался ли пациент физкультурой до заболевания. Если физические упражнения не входили в его образ жизни, то реабилитация при заболевании нервной системы значительно усложняется. Если данный пациент регулярно тренировался, то восстановление нервной системы будет происходить легче и быстрее. Физический труд на работе не относится к физкультуре и пользы организму не приносит, так как является эксплуатацией собственного организма как инструмента для выполнения работы; здоровья он не прибавляет в связи с отсутствием дозирования физической нагрузки и контроля самочувствия. Физический труд как правило однообразен, поэтому имеется изнашивание организма в соответствии с профессией. (Так, например, маляр-штукатур «зарабатывает» плечелопаточный периартроз, грузчик – остеохондроз позвоночника, массажист – остеохондроз шейного отдела позвоночника, варикозное расширение вен нижних конечностей и плоскостопие и так далее).

Для домашних занятий лечебной физкультурой при заболеваниях нервной системы потребуется смекалка для подбора и постепенного усложнения упражнений, терпение, регулярность ежедневных занятий несколько раз в течение дня. Будет гораздо лучше, если в семье нагрузка по уходу за больным распределится на всех членов семьи. В доме должен быть порядок, чистота и свежий воздух.

Кровать желательно поставить так, чтобы к ней был доступ с правой и левой сторон. Она должна быть достаточно широкой, чтобы можно было перекатывать больного с боку на бок при смене постельного белья и перемене положения тела. Если кровать узкая, то придется каждый раз подтягивать больного в центр кровати, чтобы он не упал. Понадобятся дополнительные подушки и валики для создания физиологичного положения конечностей в положении лежа на боку и спине, лонгета для парализованной руки для профилактики контрактуры мышц - сгибателей, обычный стул со спинкой, большое зеркало для того, чтобы пациент мог видеть и контролировать свои движения (особенно зеркало необходимо при лечении неврита лицевого нерва).

На полу должно быть место для выполнения упражнений лежа. Иногда нужно сделать поручни для опоры руками в туалете, в ванной комнате, коридоре. Для занятий лечебной гимнастикой с неврологическим больным понадобится шведская стенка, гимнастическая палка, эластические бинты, мячи разного размера, кегли, роликовый массажер для стоп, стулья разной высоты, степ-скамейка для фитнеса и многое другое.

Как утверждают специалисты, движение – это жизнь. А при разных заболеваниях правильные физические нагрузки могут стать настоящей панацеей для больного – они способны ускорить выздоровление, предупредить рецидивы, улучшить общее физическое состояние. Так при недугах нервной системы, гимнастика является важнейшей частью комплексного лечения. И всем пациентам с такими проблемами без исключения показано систематическое выполнение комплекса индивидуально подобранных упражнений. Темой нашего сегодняшнего разговора на этой странице www.сайт станет лфк при заболеваниях центральной нервной системы и периферической.

ЛФК при заболеваниях нервной системы

Лечебная физкультура при болезнях ЦНС помогает активизировать жизненно важные функции организма: дыхательную, сердечнососудистую и пр. Гимнастика эффективно предупреждает возникновение двигательных и прочих осложнений, среди которых контрактуры, тугоподвижность в суставах, пролежни, застойная пневмония и пр.

Упражнения при систематическом выполнении помогают восстановить утраченные функции либо создать временные или же постоянные компенсации. Еще лечебная физкультура способствует восстановлению навыков хождения и захвата предметов. Гимнастика также отлично повышает общий тонус организма и оптимизирует психическое состояние больного.

ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы

Гимнастика при таких заболеваниях направлена на оптимизацию процессов кровообращения, а также трофики в пораженном очаге, она помогает предупредить сращения и рубцовые изменения, ликвидировать либо уменьшить вегетативно-сосудистые и трофические расстройства (способствуя регенерации нерва).

Упражнения при болезнях периферической нервной системы помогают укрепить паретичные мышцы и связочный аппарат, ослабить мышечную дистонию. Такое воздействие способно предупредить либо устранить мышечные контрактуры, а также тугоподвижность в суставах.

Лечебная физкультура помогает еще и совершенствовать заместительные движения и скоординировать их между собой. Такие занятия справляются с ограниченностью подвижности позвоночного столба и с его искривлением.

Упражнения при болезнях периферической нервной системы оказывают выраженное общеоздоровительное, а также общеукрепляющее воздействие на пациента, способствуя общему восстановлению работоспособности.

Особенности ЛФК при недугах нервной системы

Пациентам с болезнями нервной системы показано раннее начало ЛФК. При этом физические нагрузки должны быть актуальными: они подбираются в индивидуальном порядке, должны постепенно нарастать и усложняться.

Даже незначительное усложнение упражнений уже на уровне психологии делает предыдущие варианты занятий более легкими. Однако перегрузки пациентам с болезнями ЦНС и периферической нервной системы категорически противопоказаны, в этом случае у них могут усугубиться двигательные нарушения. Для ускорения прогресса крайне важно оканчивать занятия на тех упражнениях, которые получаются у больных лучше всего. Это обеспечивает максимально положительную психологическую подготовку пациента к следующим занятиям.

Простые упражнения необходимо чередовать со сложными: для обеспечения полноценной тренировки высшей нервной деятельности. При этом двигательный режим следует неуклонно расширять: от положения лежа в постели, до сидя в постели, а затем – стоя.

Доктора настоятельно рекомендуют к использованию все средства, а также методы лечебной физкультуры. Пациентам показано проведение лечебной гимнастики, лечение положением, массажи. Также отличный эффект дает проведение экстензионной терапии – механического выпрямления или вытяжения по продольной оси определенных частей тела, которые характеризуются нарушением правильного анатомического расположения.

Однако классический и самый популярный метод лечебной физкультуры при недугах нервной системы – это разные упражнения.

Какие упражнения применяются при заболеваниях нервной системы?

Пациентам показано выполнение изометрических упражнений, призванных укрепить мышечную силу. Также доктора советуют занятия, при которых чередуется напряжение и расслабление мышечных групп. Еще должны выполняться упражнения с ускорением и с замедлением, разные упражнения на замедление и на равновесие.

Специалисты альтернативной медицины также советуют обратить внимание на идеомоторные занятия, при которых происходит мысленный посыл импульсов.

Некоторые примеры ЛФК при болезнях нервной системы

Довольно часто больным с очаговыми поражениями мозга показано лечение положением. В этом случае пораженные конечности (чаще руку) фиксируют в неподвижном положении с использованием разных приспособлений (валика с песком и пр.). Длительность лечения положением может варьироваться от четверти часа и до четырех часов, в зависимости от типа болезни и состояния больного.

При болезнях периферической нервной системы пациенту показано выполнение упражнений, направленных на оптимальное сокращение паретичных мышц, а также на растягивание их антагонистов. Особенное внимание уделяется развитию необходимых двигательных умений: ходьбы и бега, способности писать, держать и бросать небольшие предметы.

Лечебная физкультура способствует скорейшему восстановлению больных с недугами нервной системы, как периферической, так и центральной.

Екатерина, www.сайт

P.S. В тексте употреблены некоторые формы свойственные устной речи.

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы.

Неврозы

- это заболевание нервной системы, которые развиваются при длительном воздействии психических или иных неблагоприятных факторов внешней или внутренней среды, приводящие к отклонению от нормы функции высшей нервной деятельности человека. Неврозы могут развиваться вторично на почве перенесенных заболеваний и травм. Различают следующие основные формы неврозов: неврастению, психастению, истерию.

Неврастения является наиболее распространенным заболевания, возникающий вследствие чрезмерного по силе или длительности напряжение нервной системы, которое превосходит пределы выносливости данного организма. В своей основе неврастения имеет "ослабление процессов внутреннего торможения и клинически проявляется сочетанием симптомов повышенной возбудимости и истощаемости" (И. П. Павлов).

Больные неврастенией жалуются на быструю утомляемость при выполнении любой работы, плохой сон, снижение памяти, внимания, головные боли, головокружение, частую смену настроения без особых на то причин. Они не сдержаны в своем поведении. У спортсменов неврастения может развиться после длительных физических и психических нагрузок, вследствие перенапряжения, особенно в видах спорта, требующих внимания, зрительного напряжения (в хоккее с шайбой, автомотогонщиков и т. д.). В большинстве случаев проявляются не все симптомы болезни, а преобладают те или иные его проявления. Лечение больных неврастенией должен быть комплексный. После выявления причин заболевания назначается лечебная физкультура, направленная на повышение тонуса центральной нервной системы, нормализации вегетативных функций и вовлечение больного в сознательную и активное участие в борьбе со своим недугом. Лечебная физкультура назначается и при лечении сколиоза у детей. Упражнения для спины при сколиозе способствуют компенсации искривления и развитию мышц в нужном направлении.

Психастения случается преимущественно у людей с условием труда, характеризуется наличием застойных процессов (очаги патологической застойности, так называемые "больные пункты"). При психастении наблюдаются малоподвижность, частые нервозны состояния, подавленность, стойкий красный дермографизм, повышенная возбудимость вазомоторов, усиленная потливость, плаксивость; больных преодолевают тяжелые мысли, страхи. Важным лечебным фактором является отвлечения больного от тяжелых мыслей, усиления уверенности в своих силах, выработка настойчивости, активности. Поэтому главная цель лечебной физкультуры - повышение эмоционального тонуса и нарушение автоматических и эмоциональных реакций. В занятия лечебным фитнессом рекомендуется включать упражнения с ускорением темпа, с преодолением препятствий, на равновесие, метание, игровые упражнения.

Истерия - одна из форм патологии высшей нервной деятельности, что сопровождается недостаточностью высших психических механизмов и, как следствие, нарушением нормальных взаимоотношений между первой и второй сигнальными системами с преобладанием первой. Симптоматика заболевания достаточно разнообразна: повышенная эмоциональная возбудимость, приступы судорожного плача, желание обратить на себя внимание, аффективные взрывы, судорожные припадки, расстройство походки до парезов и параличей, нарушения речи и т.п.. Причинами истерии могут быть неблагоприятные эмоциональные переживания, психические травмы.

Комплексное лечение больных истерию, в который входит и лечебная физкультура, должно быть построено так, чтобы оно способствовало усилению процессов торможения в коре больших полушарий головного мозга. Полезная строгая регламентация режима, особенно чередование сна и бодрствования и пассивный отдых на воздухе. Рекомендуются упражнения в виде игры, прогулки, близкий туризм, ходьба на лыжах, плавание.

При лечении больных неврозами и лечебная физкультура

рассматривают как естественный биологический метод с физиологически обоснованным применением физических упражнений и естественных факторов природы. Она непосредственно влияет на основные патофизиологические проявления при неврозах - способствует выравниванию динамики основных нервных процессов, координированию функции коры и подкорки, первой и второй сигнальных систем и т.п..

Методика и лечебной физкультуры дифференцируется в зависимости от патофизиологических нарушений в высшей нервной деятельности (неврастения, истерия, психастения), клинического проявления заболевания, его основной симптоматики, эмоционального тонуса, возраста, функциональных возможностей больного.

В стационарных условиях больные чаще всего находятся на постельном режиме. В первой половине курса лечения (первый период) назначают простые упражнения, не требующие напряженного внимания. В дальнейшем в процедуры можно постепенно вводить упражнения с более сложной координацией движений. Первые дни процедур помогают определить реакцию больных на предлагаемое нагрузки, правильно сформировать группы. Необходимо обращать серьезное внимание на эмоциональную сторону занятий. Команды должны быть спокойными, объяснение - четкими. Нагрузка должна соответствовать функциональному состоянию больного (по данным физиологической кривой процедуры). После занятий он должен чувствовать бодрость и легкое утомление. Частота сердечных сокращений и дыхания должны возвращаться к исходным данным покоя через 5-10 мин после окончания процедуры. В занятия по неврастеникам при ослабленных процессах торможения и преобладании процессов возбуждения, кроме гигиенической гимнастики, следует вводить различные упражнения, способствующие уравновешивания эмоционального тонуса больных, элементы спортивных игр по упрощенным правилам (волейбол, настольный теннис, городки). При таких симптомах, как чувство неуверенности, страха, нарушение координации движений, рекомендуется применять упражнения, способствующие преодолению этих чувств: упражнения на равновесие (на скамье, бревне), лазание по гимнастической стенке, прыжки через яму, прыжки в воду, плавание с постепенным увеличением расстояния и др.. Прогулки, близкий туризм, рыбная ловля, охота положительно влияют на перестройку нервно-психической сферы, способствуют разгрузке нервной системы от обычного вида профессиональной деятельности, влияющие на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышают приспособляемость организма к различным физическим нагрузкам.

Больным психастенией стоит сначала рекомендовать наиболее простые упражнения (для рук, ног, туловища) из облегченных исходных положений (сидя, лежа). Усложнять их следует постепенно, вводя упражнения с гимнастическими палками, прогулки на лыжах, плавание и т. д. В ходе занятий необходимо отвлечь внимание больного от навязчивых мыслей, заинтересовать его увлекательными игровыми упражнениями.

Во время процедур необходимо включать паузы для отдыха, чередовать общеукрепляющие упражнения с дыхательными. В целях общего тонизирования можно включить корректирующие упражнения с дозированным напряжением, упражнения в парах. Рекомендуются также упражнения на развитие функции вестибулярного аппарата. Продолжительность занятия сначала равна 10-15 мин, по мере адаптации больных к нагрузке его время постепенно увеличивается до 35-45 мин.

Больным психастению необходимо регулярно, строго индивидуально закалять организм: обтирание, кратковременные души с постепенно снижающиеся температурой (от +35 до +24 ° С), купание с обязательным последующим растиранием тела до покраснения кожи (гимнастика сосудов).

Занятия проводятся индивидуально и малогрупповым методом. Группу рекомендуется подбирать так, чтобы в нее входило несколько человек, которые хорошо усвоили характер выполнения упражнений. Это важно потому, что у большинства больных психастению плохая координация движений.

Если нагрузка первого периода больной пе-переносят хорошо, то во втором периоде в занятия вводят специальные упражнения, способствующие улучшению внимания, скорости и точности движений, координации, воспитывают ловкость, быстрота реакции. Для тренировки вестибулярного аппарата целесообразно использовать упражнения с закрытыми глазами, круговые движения головой, наклоны туловища в различных направлениях, упражнения с внезапной перестройкой движений по команде во время бега, ходьбы и т. п. При неплохом переносе нагрузки добавляются прыжки, подскоки, упражнения со скакалкой, подвижные и спортивные игры.

Хороших результатов лечения достигают в санаторных условиях, где больные много времени находятся на свежем воздухе и могут по показателям совместить климатотерапию с различными видами физиотерапии: бальнеотерапией и др... Физические упражнения стимулируют у больных различные физиологические механизмы, взаимодействие которых нарушена вследствие заболевания, помогают уравновешивания

внутренней среды организма с внешней средой, что способствует оздоровлению.

Во время занятий следует постоянно обращать внимание больного на малейшее улучшение двигательной активности, внушать мысль, что регулярное и настойчивое выполнение задач улучшает его общее состояние и приводит к восстановлению нарушенных функций. Методисту следует внимательно изучать характер больного, наблюдать за его реакцией на нагрузку, отношение к двигательной активности. Это помогает индивидуализировать занятия и, как правило, является залогом положительного лечебного эффекта.

Выполнение перечисленных задач становится возможным только при комплексном проведении всех лечебных и реабилитационных мероприятий, из которых лечебный фитнесс, лечение положением и массаж играют особенно важную роль.

Больным с различными видами неврозов рекомендуется продолжать занятия и дома в виде утренней гигиенической гимнастики (комплекс составляет врач с учетом особенностей нарушенных у больного функций), посещать группы здоровья, играть в волейбол, больше ходить, ездить на велосипеде и т. п.

Смотрите статью -

Физические силовые упражнения повышают функциональную перестройку всех ключевых элементов нервной системы , оказывая стимулирующее воздействие, как на эфферентные, так и на афферентные системы. Базовой основой механизма воздействия силовых физических упражнений является процесс упражнения, поэтому динамическая перестройка нервной системы затрагивает и клетки коры головного мозга , и периферические нервные волокна. При выполнении физических упражнений повышаются всевозможные рефлекторные связи (кортико-мышечные, кортико-висцеральные, а также мышечно-кортикальные), что содействует более согласованному и гармоничному функционированию основных функциональных систем организма.

Активное привлечение пациента в процесс осознанного и четко дозированного упражнения является мощным стимулятором формирования субординационных влияний. Пластичность ЦНС позволяет путем систематических комплексов занятий ЛФК выработать динамический стереотип, определяющий точность, координацию и внушительную экономизацию реакций.

Занятия ЛФК при заболеваниях нервной системы оказывает нормализующее влияние на нарушения баланса торможения и возбуждения. Важную роль в нейрогуморальной регуляции при силовых упражнениях несет вегетативная нервная система, которая иннервирует ткани мышечных волокон, регулирует в них процесс обмена веществ, приспосабливает ее к функциональной деятельности. Стимулируется также функция ССС, дыхательной и прочих систем организма, что улучшает питание работающих мышц, ликвидирует застойные явления, ускоряет рассасывание очагов воспаления. Положительные эмоции при выполнении физических упражнений развиваются у больного на фоне безусловных и условных связей. Они способствуют мобилизации разнообразных физиологических механизмов и отвлекают пациента от болезненных переживаний.

Инсульт.

В реабилитации больных, перенесших инсульт, выделяют 3 этапа: ранний (3 месяца), поздний (до 1 года) и этап компенсации остаточных нарушений двигательной функции. Лечебная физкультура при инсультах направлена на снижение патологического тонуса, уменьшение степени пареза (увеличение мышечной силы), устранение синкинезий, воссоздание и формирование важнейших двигательных навыков. Лечебную гимнастику и массаж назначают при стабилизации состояния больного (отсутствие нарастания симптоматики нарушения сердечной деятельности и дыхания). Лечение положением начинают с первого дня болезни, пассивно поворачивая больного через каждые 1,5-2 ч днем и 2,5-3 ч ночью со здорового бока на спину и на пораженную сторону. При постановки пациента в горизонтальную позицию (лежа) следует следить, чтобы кисть пораженной руки всегда была в среднефизиологической фазе, и при этом нога ни во что не упиралась. Верхнюю конечность отводят на 90", разгибают во всех суставах и ротируют кнаружи. При увеличении тонуса мышц кистевых сгибателей на кисть с разогнутыми и разведенными пальцами требуется наложить лонгету. Воздействие давлением поверхности кисти и подошвы приводит к повышению тонуса мышц и формированию порочных установок. Допускается чуть приподнятое положение больного (не более 30°) изголовье (при легком и средней тяжести ишемическом инсульте) на 15-30 мин 3 раза в день уже в 1-ые сутки заболевания.

Необходимо стараться к максимально ранней активизации больного - переведению его в сидячее положение. Больной может быть усажен на койке со спущенными ногами на 3-5-е сутки от начала лечения. Перевод в положение сидя производится пассивно, больному обеспечивается достаточная опора. Длительность нахождения в сидячем положении - от 15 мин до 30-60 мин и более при хорошей переносимости. Вопрос о периоде расширения двигательного режима при геморрагическом инсульте решается индивидуально.

Двигательная реабилитация при инсультах включает ряд последовательных этапов. Предпочтение отдается упражнениям функционального характера.

- Восстановление некоторых компонентов двигательного акта - приемы активного расслабления мышц, обучение дозированным и дифференцированным напряжениям мышечных групп, дифференцировка амплитуды движений, обучение минимальному и изолированному мышечному напряжению, тренировка и овладение оптимальной скоростью движений, увеличение мускулатурной силы.

- Повышение проприоцепции - преодоление дозированного сопротивления совершаемому движению, использование рефлекторных механизмов движения (рефлекторные упражнения).

- Восстановление простых содружественных движений - тренировка различных вариантов межсуставного взаимодействия с визуальным и кинематическим контролированием.

- Возрождение двигательных навыков - восстановление отдельных звеньев двигательного акта (навыка), обучение переходам (связям) от одного двигательного элемента к другому, возрождение двигательного акта целиком, автоматизация восстановленного двигательного акта.

Восстановление нарушенных двигательных функций при центральных парезах происходит в определенной последовательности: вначале восстанавливаются рефлекторные движения и мышечный тонус, а затем появляются содружественные и произвольные движения, которые восстанавливаются от проксимальных отделов к дистальным (от центра к периферии); восстановление двигательной функции сгибателей опережает восстановление движений в разгибателях; движения руки появляются позже, чем ноги, особенно медленно восстанавливаются специализированные движения кисти (тонкая моторика). В процессе занятий ЛГ с больным поэтапно отрабатывают навыки двигательной активности в положении лежа (подъем головы, таза и корпуса, движения в конечностях, повороты) и самостоятельный переход в положение сидя. При соблюдении статического и динамического баланса (равновесия) сидя, пациент обучается переходу в позицию стоя (в среднем на 7-е сутки при неосложненном ишемическом инсульте). Обучение самостоятельной ходьбе требует от больного способности самостоятельно вставать и садиться, поддерживать позу стоя, переносить вес тела и правильно ставить опорную ногу. Обучение начинают с ходьбы с поддержкой, однако длительное использование вспомогательных средств при ходьбе тормозит защитные реакции и развивает у больного страх перед падением. Тренировка ходьбы включает отработку направления движения (вперед, назад, в стороны и т. д.), длину шага, ритм и скорость ходьбы, а также ходьбу по лестнице. Активные и пассивные движения не должны вызывать повышения мышечного тонуса и болевых ощущений.

Занятия ЛГ с больными инсультом проводят индивидуально в связи со значительной вариабельностью двигательных и сенсорных нарушений. Длительность процедуры ЛГ - 20-25 мин при постельном режиме и 30-40 мин - при свободном. В комплекс ЛФК при инсультах необходимо включать кроме специальных упражнений дыхательную гимнастику (статическую и динамическую), общеукрепляющие упражнения, упражнения с предметами, занятия на тренажерах, малоподвижные и подвижные игры. Как правило, проводят дополнительное малогрупповое или групповое занятие продолжительностью 15-20 мин.

Достигнутые функциональные возможности должны быть применены в действиях по самообслуживанию. Тренируются манипуляции с бытовыми предметами, одеждой, навыки приема пищи, личной гигиены, ведения домашнего хозяйства, поведения в городе. Для развития навыков повседневной активности должны также проводиться отдельные дополнительные тренировки с эрготерапевтом продолжительностью 30-40 мин.

Выбор упражнений и планирование индивидуальных комплексов зависят от тяжести и степени нарушений движений, наличия сопутствующих симптомов (спастика, синкинезии, афазия) и заболеваний, поведения больного, его общего развития и переносимости физических нагрузок.

Массаж проводится дифференцированно: на мышцах, тонус которых повышен, используются только нежные способы поглаживания и потирания, а на растянутых (ослабленных) мышцах допускаются все массажные приемы. Длительность массажа - 20-25 мин, 30-40 сеансов на курс, с перерывами между курсами 2 недели.

Противопоказаниями для активизации больных являются признаки отека мозга, угнетение сознания; темп расширения интенсивности занятий может быть ограничен у больных с сердечно-легочными проблемами (недостаточностью) и мерцательной аритмией.

Травмы и заболевания спинного мозга.

Главная задача ЛФК при поражениях спинного мозга состоит в нормализации двигательной активности пациента или выработке приспособительных возможностей. В комплекс лечебных мероприятий включают упражнения, стимулирующие произвольные движения, упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета, ослабление повышенного тонуса мышц, обучение навыкам самостоятельного передвижения и самообслуживания. При травмах и заболеваниях спинного мозга характер двигательных нарушений зависит от локализации поражения. Спастические парезы и параличи сопровождаются повышенным мышечным тонусом и гиперрефлексией. Для вялых парезов и параличей характерны гипотония и атрофия мышц, гипо- или арефлексия. В связи с этим при различных формах нарушения движений комплексы физических упражнений существенно различаются. Основная задача ЛГ при вялых параличах - укрепление мышц, а при спастических - отработка навыков управления ими.

Занятия ЛФК начинают со 2-3-го дня спустя поступления в стационар, до этого проводят только лечение положением. Стартовое положение пациента - лежа на спине. ЛГ прово

дят 2-3 раза в день от 6-8 мин до 15-20 мин. Формы и средства ЛФК подбираются с учетом двигательных режимов и в зависимости от задач лечения, используются как укрепляющие, так и специальные методики ЛГ.

- Выработка произвольных движений в сегментах, увеличение силы мышц - активные движения для пораженных конечностей с облегчением (на подвесах, в горизонтальной плоскости, в воде, после сопротивления антагонистов), упражнения с преодолением сопротивления, изометрические упражнения с малой экспозицией, рефлекторные упражнения с использованием естественных синкинезий, специальные методики ЛГ (метод проприоцептивного облегчения, метод нейромоторйого переобучения и др.). При невозможности произвести активные движения используют идеомоторные упражнения и изометрические упражнения для здоровых конечностей.

- Предупреждение и лечение мышечных атрофий, контрактур, деформаций - обучение приемам активного расслабления мышц, пассивные движения в суставах с вовлечением паретичной мускулатуры, противосодружественные и идеомоторные тренинги, коррекция положением паретичных конечностей, ортопедическая профилактика.

- Воссоздание и компенсация координации движений – комплексная вестибулярная гимнастика, серия упражнений на точность и меткость движений, тренинг и обучение тонкой дифференцировке и дозировке усилий, скорости и амплитуде движений, упражнения на сохранение равновесие в разнообразных исходных положениях, сочетание изолированных движений в нескольких суставах.

- Восстановление и компенсация навыков передвижения - выработка опороспособности нижних конечностей, специальные упражнения на укрепление связочно-мышечного аппарата стоп, восстановление рессорной функции стоп; упражнения, восстанавливающие направленность движений в пространстве; поэтапное восстановление кинематики ходьбы, динамическая координаторная гимнастика; упражнения в разнообразных исходных положениях (лежа, с колен, на четвереньках, стоя), обучение самостоятельной ходьбе с опорой и без нее.

- Улучшение деятельности дыхательной и ССС - статические дыхательные тренинги с дозированным сопротивлением, динамические дыхательные упражнения, пассивные упражнения для конечностей, вращения и повороты туловища (пассивно и активно), упражнения ориентированные для сохранных мышечных групп.

- Выработка навыков самообслуживания - восстановление навыков личной гигиены, питания, одевания, перемещения и ведения домашнего хозяйства, рукописного и машинописного письма, занятия в кабинетах эго- терапии, тренировка навыков поведения в городе.

- Обучение трудовым навыкам - занятия в кабинетах трудотерапии и мастерских.

- Все перечисленные методы ЛФК тесно взаимосвязаны между собой и используются в разных сочетаниях в зависимости от индивидуального плана лечения пациента.

При спастических параличах противопоказаны движения, ведущие к сближению точек прикрепления спастических мышц или связанные с силовым напряжением, а также приемы массажа, повышающие тонус мускулатуры. При вялых параличах не стоит использовать упражнения, связанные с растяжением паретичных мышц.

Поражения периферической нервной системы.

Задачами ЛФК при поражении периферической нервной системы принято считать: улучшение кровообращения и трофических процессов в пораженной конечности, укрепление паретичных мышечных групп и связочного аппарата, предупреждение развития контрактур и тугоподвижности суставов, содействие регенерации поврежденного нерва, развитие и совершенствование заместительных движений и координации движений, общеукрепляющее действие на организм больного.

Методика применения ЛФК определяется объемом двигательных расстройств (парез, паралич), их локализацией степенью и стадией заболевания. Используют лечение положением, массаж, ЛГ. Лечение положением показано для предупреждения перерастяжения уже ослабленных мышц при помощи шин, укладок, корригирующих позиций за исключением времени занятий гимнастикой. В ЛГ используются активные движения в суставах здоровой конечности, пассивные и идеомоторные движения пораженной конечности (при параличах), содружественные активные упражнения, активные упражнения для ослабленных мышц. Тренировка мышц проводится в облегченных условиях их функционирования (опора на гладкую поверхность, использование блоков, лямок), а также в теплой воде. Во время занятий необходимо следить за возникновением произвольных движений, подбирая оптимальные начальные положения, и стараться поддерживать развитие активных движений. При удовлетворительной функции мышц применяются активные упражнения с дополнительной нагрузкой (сопротивление движению, отягощение конечности), направленные на восстановление силы мышц, упражнения с гимнастическими предметами и снарядами, спортивно-прикладные упражнения, механотерапию. ЛГ проводится по 10-20 мин дробными нагрузками в течение дня в связи с быстрым истощением поврежденного нервно-мышечного аппарата. Профилактика и лечение контрактур включает выполнение физических упражнений, способствующих повышению объема двигательной активности в суставах и уравновешиванию тонуса мышц-сгибателей и разгибателей.

Нервная система управляет деятельностью различных органов и систем, составляющих целостный организм, осуществляет его связь с внешней средой, а также координирует процессы, происходящие в организме в зависимости от состояния внешней и внутренней среды. Она осуществляет координирование кровообращения, лимфотока, метаболические процессы, которые, в ивою очередь, влияют на состояние и деятельность нервной системы.

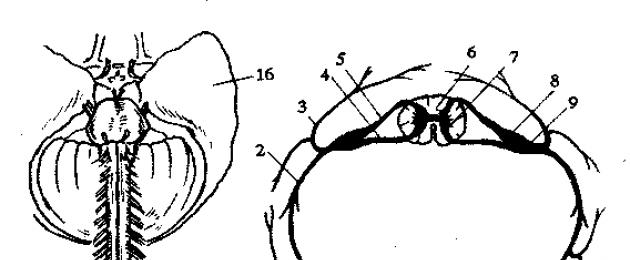

Нервную систему человека условно подразделяют на центральную и периферическую (рис. 121). Во всех органах и тканях нервные волокна образуют чувствительные и двигательные нервные окончания. Первые, или рецепторы, обеспечивают восприятие раздражения из внешней или внутренней среды и преобразуют энергию раздражителей (механических, химических, термических, световых, звуковых и др.) в процессе возбуждения, передающийся в ЦНС. Двигательные нервные окончания передают возбуждение от нервного волокна к иннервируемому органу.

Рис. 121. Центральная и периферическая нервная система.

А: 1 - диафрагмальный нерв; 2 - плечевое сплетение; 3 - межреберные нервы; 4 - подмышечный нерв; 5 - мышечно-кожный нерв; 6 - лучевой нерв; 7 - срединный нерв; 8 - локтевой нерв; 9 - поясничное сплетение; 10 - крестцовое сплетение; 11 - срамное и копчиковое сплетение; 12 - седалищный нерв; 13 - малоберцовый нерв; 14 - больше-берцовый нерв; 15 - головной мозг; 16 - наружный кожный нерв бедра; 17 - латеральный тыльный кожный нерв; 18 - болыпеберцовый нерв.

Б - сегменты спинного мозга.

В - спинной мозг: 1 - белое вещество; 2 - серое

вещество; 3 - спинномозговой канал; 4 - передний рог; 5 -

задний рог; 6 - передние корешки; 7 - задние корешки; 8 -

спинномозговой узел; 9 - спинномозговой нерв.

Г: 1 - спинной мозг; 2 - передняя ветвь спинномозгового нерва; 3 - задняя ветвь спинномозгового нерва; 4 - передний корешок спинномозгового нерва; 5 - задний корешок спинномозгового нерва; 6 - задний рог; 7 - передний рог; 8 - спинномозговой узел; 9 - спинномозговой нерв; 10 - двигательная нервная клетка; 11 - спинномозговой узел; 12 - концевая нить; 13 - мышечные волокна; 14 - чувствительный нерв; 15 - окончание чувствительного нерва, 16 - головной мозг

Известно, что высшие двигательные центры находятся в так называемой двигательной зоне коры головного мозга - в передней центральной извилине и прилегающих областях. Нервные волокна из указанного района коры головного мозга проходят через внутреннюю капсулу, подкорковые области и на границе головного и спинного мозга совершают неполный перекрест с переходом большей их части на противоположную сторону. Поэтому при заболеваниях головного мозга двигательные нарушения наблюдаются на противоположной стороне: при поражении правого полушария мозга парализуется левая половина тела, и наоборот. Далее нервные волокна спускаются в составе пучков спинного мозга, подходя к двигательным клеткам, мотонейронам передних рогов спинного мозга. Мотонейроны, регулирующие движения верхних конечностей, лежат в шейном утолщении спинного мозга (уровень V-VIII шейных и I-II грудных сегментов), а нижних конечностей - в поясничном (уровень I-V поясничных и I-II крестцовых сегментов). К тем же спинальным мотонейронам направляются и волокна, идущие от нервных клеток ядер узлов основания - подкорковых двигательных центров головного мозга, из ретикулярной формации ствола мозга и мозжечка. Благодаря этому обеспечивается регуляция координации движений, осуществляются непроизвольные (автоматизированные) и подготавливаются произвольные движения. Волокна двигательных клеток передних рогов спинного мозга, входящие в состав нервных сплетений и периферических нервов, заканчиваются в мышцах (рис. 122).

Рис. 122. Границы дерматомов и сегментарная иннервация (А, Б), мышцы

человека (В), поперечный разрез спинного мозга (Г).

А: С 1-8 - шейные; Т 1-12 - грудные; L 1-5 - поясничные; S 1-5 - крестцовые.

Б: 1 - шейный узел; 2 - срединный шейный узел; 3 -

нижний шейный узел; 4 - пограничный симпатический ствол;

5 - мозговой конус; 6 - терминальная (конечная) нить

мозговой оболочки; 7 - нижний крестцовый узел

симпатического ствола.

В (вид спереди): 1 - лобная мышца; 2 - жевательная

мышца; 3 - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 4 -

большая грудная мышца; 5 - широчайшая мышца спины; 6 -

передняя зубчатая мышца; 7 - белая линия; 8 - семенной

канатик; 9 - сгибатель большого пальца кисти; 10 -

четырехглавая мышца бедра; 11 - длинная малоберцовая

мышца; 12 - передняя болыпеберцовая мышца; 13 - длинный

разгибатель пальцев; 14 - короткие мышцы тыла стопы; 15 -

мимические мышцы; 16 - подкожная мышца шеи;

17 - ключица; 18 - дельтовидная мышца; 19 - грудина; 20 - двуглавая мышца плеча; 21 - прямая мышца живота; 22 - мышцы предплечья; 23 - пупочное кольцо; 24 - червеобразные мышцы; 25 - широкая фасция бедра; 26 - приводящая мышца бедра; 27 - портняжная мышца; 28 - удерживатель сухожилий разгибателей; 29 - длинный разгибатель пальцев; 30 - наружная косая мышца живота.

В (вид сзади): 1 - ременная мышца головы; 2 - широчайшая мышца спины; 3 - локтевой разгибатель запястья; 4 - разгибатель пальцев; 5 - мышцы тыла кисти; 6 - сухожильный шлем; 7 - наружный затылочный выступ; 8 - трапециевидная мышца; 9 - ость лопатки; 10 - дельтовидная мышца; 11 - ромбовидная мышца; 12 - трехглавая мышца плеча; 13 - медиальный надмыщелок; 14 - длинный лучевой разгибатель запястья; 15 - грудо-поясничная фасция; 16 - ягодичные мышцы; 17 - мышцы ладонной поверхности кисти; 18 - полуперепончатая мышца; 19 - двуглавая мышца; 20 - икроножная мышца; 21 - ахиллово (пяточное) сухожилие

Любой двигательный акт происходит при передаче импульса по нервным волокнам из коры головного мозга к передним рогам спинного мозга и далее к мышцам (см. рис. 220). При заболеваниях (травмах спинного мозга) нервной системы проведение нервных импульсов затрудняется, и возникает нарушение двигательной функции мышц. Полное выпадение функции мышц называется параличом (плегией) , а частичное - парезом.

По распространенности параличей различают: моноплегии (отсутствие движений в одной конечности - руке или ноге), гемиплегии (поражение верхней и нижней конечности одной стороны тела: правосторонняя или левосторонняя гемиплегия), параплегии (нарушение движений в обеих нижних конечностях называется нижней параплегией, в верхних - верхней параплегией) и тетраплегия (паралич всех четырех конечностей). При поражении периферических нервов возникает парез в зоне их иннервации, получивший название соответствующего нерва (например, парез лицевого нерва, парез лучевого нерва и т.д.) (рис. 123).

Рис. 123. Нервы верхней конечности; 1 - лучевой нерв; 2 - кожно-

мышечный нерв; 3 - срединный нерв; 4 - локтевой нерв. I - кисть при поражении лучевого нерва. II - кисть при поражении срединного нерва. III - кисть при поражении локтевого нерва

В зависимости от локализации поражения нервной системы возникают периферический или центральный паралич (парез).

При поражении двигательных клеток передних рогов спинного мозга, а также волокон этих клеток, идущих в составе нервных сплетений и периферических нервов, развивается картина периферического (вялого), паралича, для которого характерно преобладание симптомов нервно-мышечных выпадений: ограничение или отсутствие произвольных движений, уменьшение силы мышц, снижение мышечного тонуса (гипотония), сухожильных, периостальных и кожных рефлексов (гипорефлексия) или их полное отсутствие. Нередко также наблюдается снижение чувствительности и нарушения трофики, в частности атрофия мышц.

Для правильного определения степени выраженности пареза, а в случаях легкого пареза - иногда и для его выявления, важна количественная оценка состояния отдельных двигательных функций: тонуса и силы мышц, объема активных движений. Имеющиеся методы позволяют сравнивать между собой и эффективно контролировать результаты восстановительного лечения в условиях поликлиники и стационара.

Для исследования тонуса мышц используют тонусометр, сила мышц измеряется кистевым динамометром, объем активных движений измеряется с помощью угломера (в градусах).

При нарушении корково-подкорковых связей с ретикулярной формацией мозгового ствола или повреждении нисходящих двигательных путей в спинном мозге и активации вследствие этого функции спинальных мотонейронов в результате заболевания или травмы головного мозга возникает синдром центрального спастического паралича. Для него, в отличие от периферического и центрального «вялого» параличей, характерно повышение сухожильных и периостальных рефлексов (гиперфлексия), появление патологических рефлексов, возникновение при попытке произвольного действия здоровой или парализованной конечности таких же движений (например, отведение плеча кнаружи при сгибании предплечья паретичной руки или сжимание в кулак парализованной кисти при подобном же произвольном движении здоровой кисти).

Одним из важнейших симптомов центрального паралича является выраженное повышение тонуса мышц (мышечная гипертония), из-за чего такой паралич часто называют спастическим. Для большинства пациентов с центральными параличами при заболевании или травме головного мозга характерна поза Вернике-Манна: плечо приведено (прижато) к туловищу, кисть и предплечье согнуты, кисть повернута ладонью вниз, а нога разогнута в тазобедренном и коленном суставах и согнута в стопе. Это отражает преимущественное повышение тонуса мышц-сгибателей и пронаторов в верхней конечности и разгибателей - в нижней.

При повреждениях и заболеваниях нервной системы возникают расстройства, которые резко снижают работоспособность больных, нередко приводят к развитию вторичных паралитических деформаций и контрактур, отрицательно влияющих на опорно-двигательную функцию. Общими при всех повреждениях и заболеваниях нервной системы являются ограничение амплитуды движений, снижение мышечного тонуса, вегетотрофические расстройства и пр.

Глубокое понимание механизмов патологии нервной системы является залогом успеха реабилитационных мероприятий. Так, при дискогенном радикулите происходит ущемление нервных волокон, вызывающее боль, при инсульте перестают функционировать определенные зоны двигательных нервных клеток, поэтому большую роль играют механизмы адаптации.

В реабилитации имеют значение компенсаторно-приспособительные реакции организма, для которых характерны следующие общие черты: нормальные физиологические отправления органов и тканей (их функций); приспособление организма к окружающей среде, обеспечиваемое перестройкой жизнедеятельности за счет усиления одних и одновременного ослабления других его функций; они развертываются на единой, стереотипной материальной основе в виде непрерывного варьирования интенсивности обновления и гиперплазии клеточного состава тканей и внутриклеточных структур; компенсаторно-приспособительные реакции нередко сопровождаются появлением своеобразных тканевых (морфологических) изменений.

Развитие восстановительных процессов в нервной ткани происходит под влиянием сохранных функций, то есть идет перестройка нервной ткани, изменяется количество отростков нервных клеток, их разветвлений на периферии; также идет перестройка синаптических связей и компенсация после гибели части нервных клеток.

Процесс восстановления нервной системы происходит в нервных клетках, нервных волокнах и в структурных элементах тканей за счет (или благодаря) восстановления проницаемости и возбудимости мембран, нормализации внутриклеточных окислительно-восстановительных процессов и активизации ферментных систем, что приводит к восстановлению проводимости по нервным волокнам и синапсам.

Реабилитационный режим должен быть адекватен тяжести заболевания, которая оценивается степенью нарушения приспособительной активности. Учитывается уровень поражения ЦНС и периферической нервной системы. Важны такие факторы, как возможность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя (выполнять работы по дому, питаться без помощи других и пр.) и семью, общаться с окружающими, оценивается адекватность поведения, способность контролировать физиологические функции, а также эффективность обучения.

Комплексная система реабилитации включает применение ЛФК, гидрокинезотерапию, различные виды массажа, трудотерапию, физиотерапию, санаторно-курортное лечение и др. В каждом отдельном случае определяется сочетание и последовательность применения тех или иных средств реабилитации.

При тяжелых заболеваниях (травмах) нервной системы реабилитация направлена на улучшение общего состояния больных, поднятие эмоционального тонуса и формирование у них правильного отношения к назначенному лечению и окружающей обстановке: психотерапия, симптоматическая лекарственная терапия, трудотерапия, музыкотерапия, массаж в сочетании с лечебной гимнастикой и др.

ЛФК в неврологии имеет ряд правил, соблюдение которых делает этот метод наиболее эффективным: раннее применение ЛФК; использование ее средств и приемов для восстановления временно нарушенных функций или для максимальной компенсации утраченных; подбор специальных упражнений в сочетании с общеразвивающими, общеукрепляющими упражнениями и массажем; строгая индивидуальность ЛФК в зависимости от диагноза, возраста и пола больного; активное и неуклонное расширение двигательного режима от положения лежа до перехода в положение сидя, стоя и т.д.

Специальные упражнения условно можно разделить на следующие группы:

упражнения, увеличивающие объем движения в суставе и силу мышц;

упражнения, направленные на восстановление и улучшение координации движений;

антиспастические и противоригидные упражнения;

идеомоторные упражнения (посыл мысленного импульса в тренируемую группу мышц);

группа упражнений, направленных на восстановление или формирование двигательных навыков (стояние, ходьба, манипуляции с простыми, но важными бытовыми объектами: одеждой, посудой и пр.);

пассивные упражнения и упражнения на растягивание соединительнотканных образований, лечение положением и пр.

Все перечисленные группы упражнений сочетаются в различных комбинациях и зависят от характера и объема двигательного дефекта, этапа реабилитации, возраста и пола больного.

Реабилитация неврологических больных требует длительной тренировки компенсаторных механизмов (ходьба на костылях, самообслуживание и пр.), чтобы обеспечить достаточную компенсацию утраченных или нарушенных функций. Однако на определенном этапе (стадии) процесс восстановления замедляется, то есть наступает стабилизация. Успешность реабилитации различна при той или иной патологии. Так, при остеохондрозе позвоночника или пояснично-крестцовом радикулите она выше, чем при рассеянном склерозе или сосудистых заболеваниях.

Реабилитация во многом зависит и от самого больного, от того, насколько старательно он выполняет предписанную врачом-реабилитологом или методистом ЛФК программу, помогает корректировать ее в зависимости от своих функциональных возможностей и, наконец, продолжает ли он восстановительные упражнения после завершения реабилитационного периода.

Травмы головного мозга (сотрясения головного мозга)

Для всех травм головного мозга характерно повышение внутричерепного давления, нарушение гемо- и ликвороциркуляции с последующим нарушением корково-подкорковой нейродинамики с макро- и микроскопическими изменениями клеточных элементов мозга. Сотрясение головного мозга приводит к головным болям, головокружениям, функциональным и стойким вегетативным нарушениям.

При нарушениях двигательных функций для профилактики контрактур назначают ЛФК (пассивные, затем пассивно-активные движения, лечение положением, упражнения на растягивание мышц и др.), массаж спины и парализованных конечностей (сначала массируют ноги, затем руки, начиная с проксимальных отделов), а также воздействуют на биологически активные точки (БАТ) конечностей.

При легкой и средней степени сотрясения головного мозга массаж следует проводить со второго-третьего дня после травмы в положении больного сидя. Вначале массируют затылок, шею, надплечья, затем спину до нижних углов лопаток, применяя поглаживание, растирание, неглубокое разминание и легкую вибрацию. Заканчивают процедуру поглаживанием от волосистой части головы до мышц надплечья. Продолжительность массажа 5-10 мин. Курс 8-10 процедур.

В первые 3-5 дней при легкой и средней степени сотрясения применяют также криомассаж затылочной области и мышц надплечья. Продолжительность массажа 3-5 мин. Курс 8-10 процедур.

Травмы позвоночника и спинного мозга

Иногда травма позвоночника происходит в положении гиперлордоза, и тогда может произойти разрыв интактного межпозвоночного диска.

Особенно часто травмируется шейный отдел позвоночника при прыжках в неглубокий водоем, когда после удара головой о дно происходит травматический пролапс интактного межпозвоночного диска, вызывающий третраплегию. Дегенеративные изменения неизбежно приводят к грыже межпозвоночных дисков, которая сама по себе не является поводом для жалоб, но вследствие травмы возникает корешковый синдром.

При повреждениях спинного мозга возникают вялые параличи, которые характеризуются атрофией мышц, невозможностью произвольных движений, отсутствием рефлексов и пр. Каждая мышца иннервируется из нескольких сегментов спинного мозга (см. рис. 96), поэтому при его повреждениях или заболеваниях могут быть не только параличи, но и парезы мышц различной степения тяжести в зависимости от распространенности поражения в передних рогах серого вещества спинного мозга.

Клиника течения заболевания зависит от степени поражения спинного мозга и его корешков (см. рис. 122). Так, при травмах верхне-шейного отдела позвоночника возникает спастический тетрапарез конечностей. При нижнешейной и верхнегрудной локализации (С 6 -Т 4) возникает вялый парез рук и спастический парез ног, при грудной локализации - парез ног. При поражении нижне-грудного и поясничного сегментов позвоночника развивается вялый паралич ног. Причиной вялых параличей также может быть повреждение спинного мозга при закрытых переломах позвоночника и его ранениях.

Профилактика развития контрактур суставов средствами массажа, ЛФК, упражнений на растягивание, физио- и гидротерапии, гидрокинезотерапии - главная задача при параличах любого происхождения. В воде облегчается возможность активных движений и уменьшается утомляемость ослабленных мышц. Электростимуляция парализованных мышц проводится игольчатыми электродами с предварительным введением АТФ. Кроме того, включается лечение положением с использованием этапных гипсовых шин (повязок), тейпов, мешочков с песком и пр., а также применяют этапную редрессацию и другие методы.

Своевременное применение необходимых реабилитационных средств позволяет полностью предотвратить развитие контрактур и других деформаций.

Травматическая энцефалопатия - это комплекс морфологических, неврологических и психических нарушений, возникающих в позднем и отдаленном периодах после черепно-мозговой травмы. Характерны астенические и разнообразные вегетососудистые расстройства, нарушения памяти по типу ретроградной амнезии, головные боли, утомляемость, раздражительность, нарушение сна, непереносимость жары, духоты и др.

Повторное возникновение судорожных припадков говорит о развитии травматической эпилепсии. В тяжелых случаях наступает травматическое слабоумие с грубыми нарушениями памяти, снижением уровня личности и т.д.

Комплексное лечение помимо дегидратационной терапии включает применение противосудорожных препаратов, транквилизаторов, ноотропных средств и др. Массаж, ЛГ, прогулки, ходьба на лыжах способствуют улучшению самочувствия больного и препятствуют возникновению состояния декомпенсации.

Методика массажа включает массирование воротниковой области, спины (до нижних углов лопаток), ног, а также воздействие на БАТ тормозным или возбуждающим методом в зависимости от преобладания того или иного симптома. Продолжительность массажа 10-15 мин. Курс 10-15 процедур. В год 2-3 курса. При головной боли показан криомассаж № 5.

Больным не разрешается посещать баню (сауну), загорать, принимать гипертермические ванны!

Сосудистая эпилепсия

Возникновение эпилептических припадков при дисцикуля-торной энцефалопатии связано с образованием рубцовых и кистозных изменений в мозговой ткани и регионарной церебральной гипоксией.

В систему реабилитации больных включают ЛФК: общеразвивающие упражнения, дыхательные, на координацию. Исключаются упражнения с натуживанием, с отягощениями, а также с длительными наклонами головы. Лечебная гимнастика выполняется в медленном темпе, без резких движений. Также исключаются плавание, езда на велосипеде, посещение сауны (бани).

Физиотерапия включает электросон, лекарственный электрофорез № 10, оксигенотерапию. Выполняется общий массаж, за исключением ударных приемов. Проводятся трудотерапия на стендах, склеивание коробок, переплетные работы и т.п.

Остеохондроз позвоночника

Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков возникают в результате физиологического нейроэндокринного процесса старения и вследствие изнашивания под влиянием одномоментных травм или повторных микротравм. Наиболее часто остеохондроз возникает у спортсменов, молотобойцев, машинисток, ткачих, шоферов, механизаторов и др.

Скорейшему восстановлению функции позвоночного столба помогают общий массаж, криомассаж, вибрационный массаж, ЛГ (рис. 124), гидрокинезотерапия. Они вызывают глубокую гиперемию, улучшают крово- и лимфоток, оказывают обезболивающее и рассасывающее действие.

Методика массажа. Вначале проводят предварительный массаж спины с использованием приемов поглаживания, неглубокого разминания мышц всей спины. Затем переходят к массажу позвоночного столба, применяя растирание фалангами четырех пальцев, основанием ладони, разминание фалангами первых пальцев, щипцеобразное, ординарное и двойное кольцевое разминание широких мышц спины. Особенно тщательно растирают, разминают БАТ. Приемы растирания и разминания следует чередовать с поглаживанием обеими руками. В заключение проводят активно-пассивные движения, дыхательные упражнения с акцентом на выдохе и сдавливанием грудной клетки 6-8 раз. Продолжительность массажа 10-15 мин. Курс 15-20 процедур.

Рис. 124. Примерный комплекс ЛГ при остеохондрозе позвоночника

Дискогенные радикулиты

Заболевание чаще поражает межпозвоночные диски нижнего отдела позвоночного столба. Объясняется это тем, что поясничный отдел обладает большей подвижностью и подвергается наиболее интенсивным стато-динамическим нагрузкам на мышечно-связочный аппарат. При сдавливании спинномозговых нервных корешков грыжей диска возникают боли. Болевой синдром характеризуется острым развитием. Боли могут возникать утром, после тяжелой физической нагрузки и в некоторых случаях сопровождаются мышечным спазмом. Отмечается некоторое ограничение движений в поясничном отделе позвоночного столба, поясничный дискомфорт.

Показано консервативное лечение. Проводят тракцию на щите с предварительным массажем или прогреванием лампой соллюкс или мануальной терапией. После исчезновения болей - ЛГ в положении лежа, на четвереньках, в коленно-локтевом положении. Темп медленный во избежание возникновения болей. Исключаются упражнения с наклонами в положении стоя.

Задачи массажа: оказать обезболивающее и противовоспалительное действие, способствовать скорейшему восстановлению функции позвоночника.

Методика массажа. Вначале производят поглаживание, легкую вибрацию с целью снять напряжение мышечного тонуса, затем продольное и поперечное разминание широких мышц спины, растирание подушечками пальцев вдоль позвоночного столба. Не следует применять поколачивание, рубление во избежание спазма мускулатуры и усиления болей. После процедуры проводят тракцию на щите или в воде. Продолжительность массажа 8-10 мин. Курс 15-20 процедур.

Пояснично-крестцовые боли при травмах позвоночника возникают, как правило, сразу же после падения, удара и т.д. В легких случаях развивается преходящая люмбалгия с болезненностью в поясничной области. Острая боль может возникать в результате чрезмерного сгибания в пояснично-крестцовом отделе.

ЛГ проводится в положении лежа на спине. Включают упражнения на растяжение седалищного нерва. Подъем ног вверх 5-8 раз; «велосипед» 15-30 с; повороты согнутых в коленных и тазобедренных суставах ног влево и вправо 8-12 раз; приподнять таз, сделать паузу на счет 5-8, затем принять исходное положение. Последнее упражнение - диафрагмальное дыхание.

Задачи массажа: оказать обезболивающее и противовоспалительное действие, улучшить крово- и лимфоток на поврежденном участке.

Методика массажа. Исходное положение больного - лежа на животе, под голеностопные суставы подложен валик. Применяется плоскостное и обхватывающее поглаживание ладонями обеих рук. Разминание выполняют обеими руками как продольно, так и поперечно, при этом массажные движения производят в восходящем и нисходящем направлениях. Кроме того, используют плоскостное поглаживание первыми пальцами обеих рук в направлении снизу вверх, растирание и разминание подушечками пальцев, основанием ладони вдоль позвоночного столба. Все массажные приемы следует чередовать с поглаживанием. Нельзя применять рубление, поколачивание и интенсивное разминание. В первые дни массаж должен быть щадящим. Продолжительность массажа 8-10 мин. Курс 15-20 процедур.

Люмбаго (прострел) является едва ли не самым частым проявлением боли в поясничной области. Приступообразно развивающиеся острые пронизывающие боли локализуются в мышцах поясницы и люмбо-дорсальной фасции. Заболевание чаще возникает у лиц, занимающихся физическим трудом, у спортсменов и др. при комплексном воздействии напряжения поясничных мышц и переохлаждения. Немаловажную роль играют и хронические инфекции. Боли, как правило, длятся несколько дней, иногда 2-3 недели. Патофизиологически при люмбаго имеет место надрыв мышечных пучков и сухожилий, кровоизлияния в мышцы, последующие явления фибромиозита.

ЛГ (общеразвивающие упражнения, упражнения на растяжение и дыхательные упражнения) выполняются в положении лежа и коленно-локтевом. Темп медленный. Показаны тракция на щите и баночный массаж.

Методика массажа. Вначале проводят предварительный массаж всех мышц спины, затем поглаживание, растирание и неглубокое разминание мышц поясничной области. Профессор С.А. Флеров рекомендует проводить массаж нижнего подчревного симпатического сплетения в нижней части живота, в месте буфуркации брюшной аорты. Наблюдения показывают, что проведение массажа по методике С.А. Флерова снимает боли. В остром периоде показан криомассаж № 3.

Пояснично-крестцовый радикулит

По мнению большинства авторов, заболевание обусловлено преимущественно врожденными или приобретенными изменениями позвоночного столба и его связочного аппарата. Развитию болезни способствуют значительное и длительное физическое напряжение, травмы, неблагоприятные микроклиматические условия, инфекции.

Боль при радикулите может быть острой или тупой. Она локализуется в пояснично-крестцовой области, обычно на одной стороне, иррадиирует в ягодицу, заднюю поверхность бедра, наружную поверхность голени, иногда сочетается с онемением, парестезиями. Часто обнаруживаются гиперест