Организм человека - сложная целостная саморегулирующаяся и самовозобновляющаяся система, состоящая из огромного количества клеток. На уровне клеток происходят все важнейшие процессы; обмен веществ, рост, развитие и размножение. Клетки и неклеточные структуры объединяются в ткани, органы, системы органов и целостный организм.

Ткани- это совокупность клеток и неклеточных структур (неклеточных веществ), сходных по происхождению, строению и выполняемым функциям. Выделяют четыре основные группы тканей: эпителиальные, мышечные, соединительные и нервную.

Эпителиальные ткани являются пограничными, так как покрывают организм снаружи и выстилают изнутри полые органы и стенки полостей тела. Особый вид эпителиальной ткани -железистый эпителий - образует большинство желез (щитовидную, потовые, печень и др.), клетки которых вырабатывают тот или иной секрет. Эпителиальные ткани имеют следующие особенности: их клетки тесно прилегают друг к другу, образуя пласт, межклеточного вещества очень мало; клетки обладают способностью к восстановлению (регенерации).

Эпителиальные клетки по форме могут быть плоскими, цилиндрическими, кубическими. По количеству пластов эпителии бывают однослойные и многослойные. Примеры эпителиев: однослойный плоский выстилает грудную и брюшную полости тела; многослойный плоский образует наружный слой кожи (эпидермис); однослойный цилиндрический выстилает большую часть кишечного тракта; многослойный цилиндрический - полость верхних дыхательных путей); однослойный кубический образует канальцы нефронов почек. Функции эпителиальных тканей; защитная, секреторная, всасывания.

Мышечные ткани обусловливают все виды двигательных процессов внутри организма, а также перемещение организма и его частей в пространстве. Это обеспечивается за счет особых свойств мышечных клеток - возбудимости и сократимости. Во всех клетках мышечных тканей содержатся тончайшие сократительные волоконца - миофибриллы, образованные линейными молекулами белков - актином и миозином. При скольжении их относительно друг друга происходит изменение длины мышечных клеток.

Различают три вида мышечной ткани: поперечнополосатую, гладкую и сердечную (рис. 12.1). Поперечнополосатая (скелетная) мышечная ткань построена из множества многоядерных волокноподобных клеток длиной 1-12 см. Наличие миофибрилл со светлыми и темными участками, по-разному преломляющих свет (при рассмотрении их под микроскопом), придает клетке характерную поперечную исчерченность, что и определило название этого вида ткани. Из нее построены все скелетные мышцы, мышцы языка, стенок ротовой полости, глотки, гортани, верхней части пищевода, мимические, диафрагма. Особенности поперечнополосатой мышечной ткани: быстрота и произвольность (т. е. зависимость сокращении от воли, желания человека), потребление большого количества энергии и кислорода, быстрая утомляемость.

Рис. 12.1 . Виды мышечной ткани: а - поперечнополосатая; 6 - сердечная; в - гладкая.

Сердечная ткань состоит из поперечно исчерченных одноядерных мышечных клеток, но обладает иными свойствами. Клетки расположены не параллельным пучком, как скелетные, а ветвятся, образуя единую сеть. Благодаря множеству клеточных контактов поступающий нервный импульс передается от одной клетки к другой, обеспечивая одновременное сокращение, а затем расслабление сердечной мышцы, что позволяет ей выполнять насоснуюфункцию.

Клетки гладкой мышечной ткани не имеют поперечной ис-черченности, они веретеновидные, одноядерные, их длина около 0,1 мм. Этот вид ткани участвует в образовании стенок трубко-образных внутренних органов и сосудов (пищеварительного тракта, матки, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов). Особенности гладкой мышечной ткани: непроизвольность и небольшая сила сокращений, способность к длительному тоническому сокращению, меньшая утомляемость, небольшая потребность в энергии и кислороде.

Соединительные ткани (ткани внутренней среды) объединяют группы тканей мезодермального происхождения, очень различных по строению и выполняемым функциям. Виды соединительной ткани: костная, хрящевая, подкожная жировая клетчатка, связки, сухожилия, кровь, лимфа и др. Общей характерной чертой строения этих тканей является рыхлое расположение клеток, отделенных друг от друга хорошо выраженным межклеточным веществом, которое образовано различными волокнами белковой природы (коллагеновыми, эластическими) и основным аморфным веществом.

У каждого вида соединительной ткани особое строение межклеточного вещества, а следовательно, и разные обусловленные им функции. Например, в межклеточном веществе костной ткани располагаются кристаллы солей (преимущественно соли кальция), которые и придают костной ткани особую прочность. Поэтому костная ткань выполняет защитную и опорную функции.

Кровь- разновидность соединительной ткани, у которой межклеточное вещество жидкое (плазма), благодаря чему одной из основных функций крови является транспортная (переносит газы, питательные вещества, гормоны, конечные продукты жизнедеятельности клеток и др.).

Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани, находящейся в прослойках между органами, а также соединяющей кожу с мышцами, состоит из аморфного вещества и свободно расположенных в разных направлениях эластических волокон. Благодаря такому строению межклеточного вещества кожа подвижна. Эта ткань выполняет опорную, защитную и питательную функции.

Нервная ткань, из которой построены головной и спинной мозг, нервные узлы и сплетения, периферические нервы, выполняет функции восприятия, переработки, хранения и передачи ин-

формации, поступающей как из окружающей среды, так и от органов самого организма. Деятельность нервной системы обеспечивает реакции организма на различные раздражители, регуляцию и координацию работы всех его органов.

Основными свойствами нервных клеток -нейронов, образующих нервную ткань, являются возбудимость и проводимость. Возбудимость - это способность нервной ткани в ответ на раздражение приходить в состояние возбуждения, а проводимость - способность передавать возбуждение в форме нервного импульса другой клетке (нервной, мышечной, железистой). Благодаря этим свойствам нервной ткани осуществляется восприятие, проведение и формирование ответной реакции организма на действие внешних и внутренних раздражителей.

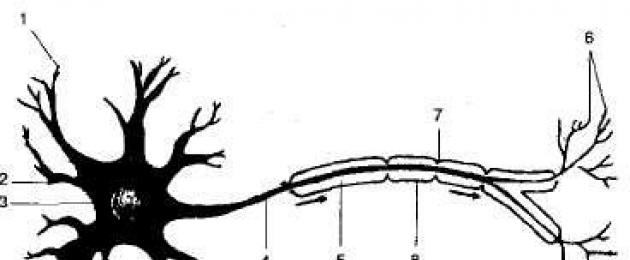

Нервная клетка, или нейрон, состоит из тела и отростков двух видов (рис. 12.2). Тело нейрона представлено ядром и окружающей его областью цитоплазмы. Это метаболический центр нервной клетки; при его разрушении она погибает. Тела нейронов располагаются преимущественно в головном и спинном мозге, т. е. в центральной нервной системе (ЦНС), где их скопления образуют серое вещество мозга. Скопления тел нервных клеток за пределами ЦНС формируют нервные узлы, или ганглии.

Короткие, древовидно ветвящиеся отростки, отходящие от тела нейрона, называются дендритами. Они выполняют функции восприятия раздражения и передачи возбуждения в тело нейрона.

Рис. 12.2 . Строение нейрона: 1 - дендриты; 2 - тело клетки; 3 - ядро; 4 - аксон; 5 - миелиновая оболочка; б - ветви аксона; 7 - перехват; 8 - неврилемма.

Самый мощный и длинный (до 1 м) неветвящийся отросток называется аксоном, или нервным волокном. Его функция состоит в проведении возбуждения от тела нервной клетки к концу аксона. Он покрыт особой белой липидной оболочкой (миелином), выполняющей роль защиты, питания и изоляции нервных волокон друг от друга. Скопления аксонов в ЦНС образуют белое вещество мозга. Сотни и тысячи нервных волокон, выходящих за пределы ЦНС, при помощи соединительной ткани объединяются в пучки - нервы, дающие многочисленные ответвления ко всем органам.

От концов аксонов отходят боковые ветви, заканчивающиеся расширениями - аксоппыми окончаниями, или терминалями. Это зона контакта с другими нервными, мышечными или железистыми метками. Она называется синапсом, функцией которого является передача возбуждения. Один нейрон через свои синапсы может соединяться с сотнями других клеток.

По выполняемым функциям различают нейроны трех видов. Чувствительные (центростремительные) нейроны воспринимают раздражение от рецепторов, возбуждающихся под действием раздражителей из внешней среды или из самого организма человека, и в форме нервного импульса передают возбуждение с периферии в ЦНС.Двигательные (центробежные) нейроны посылают нервный сигнал из ЦНС мышцам, железам, т. е. на периферию. Нервные клетки, воспринимающие возбуждение от других нейронов и передающие его также нервным клеткам, - это вставочные нейроны, или интернейроны. Они располагаются в ЦНС. Нервы, в состав которых входят как чувствительные, так и двигательные волокна, называются смешанными.

Цель урока:

- Обучающие - расширить кругозор учащихся; познакомить с получением и структурой хлопчатобумажных и льняных тканей; познакомить с историей получения тканей.

- Развивающие - развивать мыслительные способности, умение сравнивать и делать выводы.

- Воспитывающие - способствовать развитию интереса к предмету; развитию патриотических качеств (на примерах изобретений)

- Практические - научить определять направление нити основы, лицевую и изнаночную стороны ткани, выполнять полотняное переплетение.

Методы обучения: Беседа, рассказ, наглядно-иллюстративные, практический.

Оборудование и материалы:

- компьютер,

- коллекции получения хлопчатобумажных и льняных тканей,

- образцы тканей,

- игла,

- лупа,

- образцы одежды из х/б и льняных тканей,

- форма отчета,

- раздаточный материал.

Тип занятий: комбинированный.

Время занятия: 40 минут * 2

План урока:

- Организационный момент: проверка готовности к уроку, проверка присутствующих.

- Изучение нового материала: знакомство с темой урока, беседа по теме урока, объяснение получения тканей, рассказ об истории производства тканей, знакомство с коллекциями, просмотр презентации.

- Практические работы: Изучение строения ткани, изготовление полотняного переплетения.

- Проверка усвоения изученного: ответы на вопросы (занимательные вопросы).

- Подведение итогов: анализ выполненных работ, оценка за практические работы.

- Постановка домашнего задания.

- Уборка кабинета.

Ход урока

Учитель проверяет готовность учащихся к уроку, отмечает отсутствующих.

Вступление:

Вы знаете, мы с вами живем в удивительное время, время изобилия во всем. Сколько разных конфет можно купить, сколько интересных игрушек, какие замечательные книги выпускают типографии, а сколько одежды - на любой вкус. Ну, а если ничего не нравится, бери ткань и шей. Ведь ткани тоже очень много.

И как бы нам позавидовал первобытный человек, который все свое имущество носил на себе. Он все что-то придумывал, пробовал делать. И выжил.

А что случилось бы, если бы вы оказались на необитаемом острове, без одежды и запасов пищи? Смогли бы вы себя обслужить? Ну, например, изготовить одежду?

Ответ : Нет!

А знаете почему? Потому что не хватает знаний! Но это можно исправить.

Я вам предлагаю во всеоружии подготовиться к такой ситуации и узнать, хотя бы, как изготовить одежду и из чего.

Есть очень интересный раздел "Материаловедение". Так вот там есть такая информация (схема). (Учитель воспроизводит на доске схему и комментирует). Все волокна делятся на натуральные и химические. Натуральные волокна могут быть растительного происхождения, животного и минерального. Химические волокна мы пока не будем изучать. На острове это не пригодится, а вот с растительными волокнами мы должны обязательно познакомиться.

Запишите в тетради тему урока "Ткани из растительных волокон".

Зарисуйте схему.

(Учащиеся записывают тему урока и зарисовывают схему в тетрадь, затем учитель знакомит их с целью урока).

В конце урока мы должны ответить на вопросы:

- Что значит ткань растительного происхождения?

- Как и из чего их получают?

- Узнать структуру ткани.

А главное запастись знаниями. Ведь единственная ноша, которая не тянет - это знания и умения.

Скажите, а как вы понимаете словосочетание "волокна растительного происхождения"?

Ответ : Волокна, которые получают из растений.

Правильно! А известны ли вам такие растения?

(если ученики называют растения, то учитель записывает их на доске и дополняет своими)

- Хлопок

- Крапива

- Конопля

- Кенаф

(можно заранее написать названия растений на бумаге, и прикреплять на доске в той последовательности, в которой будут называть дети)

Из крапивы, конопли, джута и кенафа получают технические ткани, шпагаты.

А вот из хлопка и льна получают прекрасные ткани. Давайте подробнее в этом разберемся. У вас на столах лежат коллекции. Возьмите коробку, на которой написано "Хлопок". (Ученики рассматривают коллекцию. Учитель на доске воспроизводит этапы получения хлопковой ткани. Дети записывают основные этапы получения ткани в тетрадь). Затем учитель знакомит с исторической справкой получения хлопчатника. (Можно привлечь учащихся старших классов для этой информации)

Историческая справка о производстве хлопчатника.

Хлопок - выходец из Египта. Мумия, которою нашли археологи, относящаяся к 2500 г до нашей эры была обернута в хлопковую ткань. Название хлопок имеет арабское происхождение.

В Средней Азии хлопчатник также возделывался с древности. Здесь много солнца, а "дитя солнца", как называют хлопчатник, в пору цветения больше всего любит свет и тепло.

Бухарские купцы вместе с шелками везли хлопчатобумажные ткани в Царство Московское. Среди привозных тканей нередко упоминается бязь, которая в переводе означает хлопок.

В России в ХVI веке окрашивали готовые миткали. Собственного прядения в России не было долго, и пряжу возили из Астрахани и Бухары. Только в 1787 году купец Иван Каретников пустил фабрику по выработке миткалей и набивных ситцев. Основанная с высочайшего позволения Екатерины 11 текстильная мануфактура во Владимирской губернии была прототипом будущих фабрик Иваново - Вознесенска. Сегодня в Ивановской области работает крупнейшее предприятие, которое выпускает прекрасные ткани.

А знаете, у каждого из вас дома есть образец хлопкового волокна? Кто подскажет - что это? (это вата. Если ученики не назовут, то можно им помочь.)

Теперь давайте посмотрим, как обрабатывают лен. (Рассматривают коллекцию и записывают основные этапы в тетрадь, учитель знакомит с историей производства льна)

Историческая справка об использовании льна.

Уже 10 тысяч лет люди выращивают лен на полях. Впервые это стали делать в Индии. К сожалению, в наше время льняных полей не так уж много - растить лен сложно. А жаль. Голубое поле цветущего льна похоже на озеро средь зеленых лугов.

А какие хорошие ткани получаются изо льна! Даже космонавты, отправляясь, в полет надевают льняное белье.

В Древнем Египте умели прясть такие тонкие льняные нити, что они были почти невидимы. Искусные египетские ткачи изготавливали из них тончайшую прозрачную ткань. Через пять ее слоев просвечивало тело, а все платье можно было протянуть через перстень. При этом ткань была очень прочной. Конечно, она ценилась на вес золота, и носить ее могли только цари и жрецы.

Русские мастерицы умели прясть такие тонкие нити, что работать с ними можно было только в сыром и холодном подвале. В сухом теплом помещении тонкие нити часто рвались. Из таких нитей плели знаменитые льняные кружева - блады. Еще на Руси умели ткать льняное полотно с рисунком: ни одной окрашенной нити, а на ткани - то ромашка, то ветки рябины, то петухи.

А вот такие рубахи из льняного полотна, которое изготавливали в домашних условиях, шили ваши прабабушки.(учитель показывает рубахи из самотканого льна) И сегодня, у каждого человека есть льняная одежда, спим мы на прекрасных льняных простынях.

А с чего все начиналось?

(На экране сменяются кадры презентации. Каждому слайду соответствует изображение).

Сначала древние люди научились не ткать, а плести - из веток, тростника, травы. Может сами додумались, а может, подсмотрели у птиц?

Вот такое гнездо плетет птичка "ткачик", а вот так трудится "длиннохвостая ткачиха".

Стали выращивать хлопок, и учились его очищать. Необходимо отделить волокна от семян. Вначале была вот такая машина в Индии, а позже американцы изобрели такую очистительную машину.

Сейчас хлопковые поля убирают комбайном.

Ткань получают из ниток. А откуда нити берутся? Сами волокна короткие, а нити получаются длинные, хоть до Луны дотягивай!

Получение нитей - это прядение.

Вначале вручную, при помощи незамысловатых веретенец, а потом придумали прялку. Помните у Пушкина: "Три сестрицы под окном пряли поздно вечерком:" Может на такой прялке, а может на такой?

А это прядильная машина. Приводилась в движение при помощи водяного колеса. Изобрели их в 1791 году в Англии. Но еще за десять лет до этого подобную прядильную машину изобрел русский ткач Радион Глинков.

На таких станках работали в 80х годах 20 века на Брянском камвольном комбинате.

А топом учились переплетать нити или ткать.

На таких станках работали ткачи Древнего Рима.

Это механический станок в Англии.

На современном станке легко управляется с работой ткачиха, не прикладывая особой физической силы.

Устроен станок интересно.

Одни нити натянуты. Их называют основа. А другая нитка, которую называют уток, бегает между натянутых нитей. Натянутые нити или нити

Вот такая нехитрая наука!

Итак, запишите в тетрадь:

Ткань получают путем переплетения ниток.

Полотняное переплетение - переплетение ниток через одну.

Основа - нить, идущая вдоль ткани.

Уток - нить, идущая поперек ткани

Кромка - не осыпающийся край ткани.

А теперь мы выполним практическую работу.

(Для выполнения работы на партах у учеников лежат: форма отчета в виде таблицы, лупа, образец ткани, желательно льняной, так как на ней хорошо заметна разница между нитками основы и утка. На ткани следует стрелкой указать направление нити основы.)

3. Лабораторно-практическая работа "Изучение нитей основы и утка"

Порядок выполнения работы:

- Выньте из ткани по две нити разного направления вдоль - основа, поперек - уток (учитель помогает заполнить первую колонку).

- Возьмите лупу и сравните, какая из ниток толстая, а какая тонкая? Запишите в тетрадь.

- Рассмотрите, какая нитка гладкая, а какая пушистая?

- Теперь ответьте на вопрос: Какая нить ровная, а какая извитая?

- Какая нить тянется больше, а какая меньше?

- Все ответы запишите в таблицу.

(под таблицей приклеивают образцы)

Проверяют здесь же и оценивают.

Очень часто, работая с тканью, необходимо знать, как направлена нить основы. На образцах, которые вы получили, я обозначила направление основы. Но вы должны уметь это делать самостоятельно.

Есть три способа определения нити основы:

А) по кромке

Б) по растяжению

В) по звуку

(учитель показывает на образцах, записывают в тетрадь)

А сейчас попробуйте определить направление нити основы сами.

(образцы ткани размером 20?20 без кромки)

И еще один маленький вопрос мы должны решить.

(Учитель показывает подготовленную заранее коллекцию образцов, прикрепленных разными сторонами наружу)

Посмотрите и скажите, чем отличаются эти лоскутки?

(Учащиеся должны ответить, что часть лоскутов прикреплена лицевой стороной, а часть изнаночной)

Как определить лицевую сторону?

(учащиеся сами пробуют ответить. Учитель только направляет их ответы)

Запись в тетради:

Лицевую сторону определяют по яркости, по гладкости, по блеску, по чистоте отделки.

Вот и вся информация.

Закрепление изученного.

Посмотрите на доску, в тетрадь, вспомните, о чем мы говорили и ответьте на вопросы:

- Из каких растений можно получить ткань?

- Какие ткани получают из конопли и крапивы?

- Что такое ткачество?

- Что такое основа, уток, кромка?

- Как переплетаются нити?

- Сколько сторон у ткани?

- Как определить направление нити основы?

- Почему нить основы звонче?

- Как определить лицевую сторону у гладкокрашеной ткани?

А теперь давайте отдохнём и поиграем. Для этого необходимо разделиться на две команды и выполнить задание. Я для вас подготовила кроссворды и загадки. За правильные ответы на вопросы буду выдавать жетоны. Кто наберет больше жетонов, может быть спокоен: на острове он не пропадет.

Загадки

- Хлопок

Анаграммы

Технология, волокно, хлопок, пряжа, прядение, ткань, лён, уток, отделка, ткачество.

Метаграммы

- Волокно-толокно

- Основа-обнова

- Уток-сток

- Пряжа-пряха

Головоломки:

5. Подведение итогов.

Ну, вот и все. Мы справились с целью сегодняшнего урока. Вы пополнили запас знаний. Теперь вы хорошо знаете растения, из которых получают ткань. Для вас теперь не будут незнакомыми слова "основа", "уток", "кромка". На следующем занятии мы продолжим знакомство с тканями.

(Учитель оценивает работу учеников).

6. Постановка домашнего задания.

Во время просмотра презентации, я обращала ваше внимание на то, что ткань получают путем переплетения ниток. Наиболее простой способ переплетении - полотняное. Дома вы сделаете образец такого переплетения. Это не сложно сделать из ниток двух цветов (учитель показывает этапы выполнения. Это будет ваше творческое задание.

7. Уборка кабинета.

ФИО (полностью)

Эсаулова Наталья Владимировна

Место работы

МБОУ «Лицей №4» г. Камень – на – Оби

Алтайского края

Должность

Учитель биологии

Предмет

Биология

Класс

8

Тема и номер урока в теме

Тема «Ткани и органы», урок 10

Базовый учебник

Биология. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Под ред. Н. И Сонин. М. Р. Сапин– М.: «Дрофа», 2010.

Цель урока: расширить знания обучающихся о тканях, познакомить с видами тканей, их особенностями строения и функциями.

9. Задачи:

- обучающие

дать общее представление о тканях, раскрыть принцип их строения, показать на примерах взаимосвязь строения и функции;

- развивающие

развивать умение работать с микроскопом, анализировать информацию, делать выводы;

- воспитательные

воспитывать бережное отношение к собственному здоровью.

Тип урока Урок изучения нового материала

Формы работы учащихся работа в группах, защита мини - проектов

Необходимое техническое оборудование ПК, цифровой микроскоп, световые микроскопы, нэтбуки, проектор, набор постоянных микропрепаратов тканей.

Структура и ход урока

№ п/п

Этап урока

Задачи этапа

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Планируемые результаты

(предметные, метапредметные, личностные)

Органи

зацион

ный момент

Создать эмоциональный настрой учащихся на работу

Приветствует учащихся.

Проверяет готовность к уроку.

Приветствуют учителя, учащиеся стоят у парт по группам из 6 человек.

Л – организация внутреннего порядка, собранности.

Уважительное отношение к старшим и друг к другу.

Мотивация учебной деятельности и целеполагание

Стимулировать познавательный интерес.

Развивать способность ставить цели.

Предлагает учащимся подойти к впереди стоящей парте и взять любые карточки и расположиться по группам исходя из значений карточек. Вопрос: Почему вы объединились в группы именно так?

Подходят к парте разбирают карточки, осмысливают их, отвечают на вопрос учителя.

Садятся за парты в новых группах.

М - умение находить решение поставленной учителем проблемы;

Сопоставлять, сравнивать, делать выводы;

Высказывать свои мысли, аргументировать их;

Ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности.

П - формирование знаний о взаимосвязи клеток, тканей, органов, систем органов.

Л - формирование познавательной мотивации к изучению биологии.

Актуализация опорных знаний

Подготовить учащихся к восприятию новых знаний

1.Подводит к теме урока.

2.Озвучивает тему: ткани и органы.(Слайд№1) Задачи урока.(Слайд№2)

3.Обращает внимание на рабочее место учащихся.

4.Предлагает записать тему урока.

5.Предлагает обратить внимание на листки с заданиями.

Выполнить задание№1

Вопрос: Почему в организме ткани представлены несколькими видами и типами7 (Сайд3)

6.Предлагает сформулировать определение «ткань», используя текст учебника, стр 34 (Слайд№4)

1. Знакомятся с материалами на партах.

2.Записывают тему урока.

3. Называют ткань которую будет изучать каждая группа, записывают название тканей в технологическую карту учащегося.

4. Знакомятся с карточкой где даны последовательные задания.

5.Выполняют задание№1 (используют информацию в нэтбуке)

6. Высказывают свои предположения учителю.

7.Формулируют определение, записывают в карты.

М - умение высказывать и обосновывать свою точку зрения, уважительно относиться к мнению других.

Владеть монологической речью;

Умение слушать ответы одноклассников.

П – получение знаний о разновидностях тканей.

Получение новых знаний

Изучить строение и функции тканей организма человека.

Предлагает задания группам: Постановка проблемного вопроса: Существует ли взаимосвязь между строением ткани и выполняемой функцией? (Слайд№5 )И спользуя текст учебника, дополнительный текст и рисунки в нэтбуках, выяснить взаимосвязь строения и функций тканей.

Наблюдает за выполнением работы групп. Помогает в организации лабораторной работы.

Организует обсуждение результатов работы в каждой группе.

Работают в группах.

1 группа – по заданиям изучает строение и функции эпителиальных тканей

2 группа – строение и функции мышечных тканей.

3 группа – строение и функции соединительных тканей.

4 группа - строение и функции нервной ткани

Все группы в ходе выполнения заданий знакомятся с новыми понятиями, терминами.

На плакат наносят основные этапы работы Дополняют знания друг друга. Делают выводы.

М - формирование умений:

Работать в группах;

Проводить наблюдение;

Сравнивать и анализировать;

Устанавливать причинно-следственные связи;

Аргументировать свою точку зрения;

Работать с текстом, выделять главное;

Делать выводы и заключения;

Владеть монологической речью.

П - получение знаний о строении и функциях тканей человека;

Изучение причин такого строения;

Л - формирование личностного смысла учения (я могу);

Развитие самостоятельности и личной ответственности за принятые решения.

Закрепление и применение новых знаний

Выявить качество усвоения знаний.

Предлагает группам продемонстрировать свои мини - проекты, озвучить их, сделать вывод. (Слайды №6,7,8,9)

Постановка вопроса: что образуют ткани в организме или они расположены хаотично? (Слайд№10)

Предлагает воспользоваться учебником, стр. 39

Производят защиту своих мини - проектов.

Устанавливают микропрепараты на цифровой микроскоп.

Делают вывод.

Дают определение, что такое орган, записывают его в технологические карты.

Л - умение соотносить свои знания с жизнью;

- развитие интереса к процессу обучения и осмысление своих возможностей и способностей.

М - умение осуществлять логические мыслительные операции;

Аргументация своей точки зрения.

П – закрепление новых знаний применение их на практике.

Информация о домашнем задании

Сообщить учащимся домашнее задание

Дифференцировать домашнее задание.

1) Учебник стр 34 - 39

2) Найти информацию о функциональном распределении тканей в организме (например в кишечнике, желудке, лёгких и т.д)

Записывают в дневники домашнее задание.

Определяют для себя уровень сложности домашнего задания для выполнения.

М- осуществление поиска информации из разных источников.

Л – умениенаходить ценностно значимые для себя виды и способы деятельности;

Умение проецировать знания на повседневную жизнь.

Подведение итогов урока, рефлексия

Установить соответствие между поставленными задачами урока и результатами.

Организовать самооценку учающимися своей учебной деятельности.

Подводит итоги урока, добились ли поставленных целей, оценивание знаний, выставление отметок. Проводит рефлексию:

Сегодня на уроке я узнал(а)....

Я научился….

Сегодня на уроке мне понравилось...

Теперь я могу….

Меня поразило….

Анализируют свою мыслительную и эмоциональную деятельность на уроке, заканчивают предложенные для рефлексии предложения.

Соотносят результаты этой деятельности с поставленными учебными задачами.

Л - умение самостоятельно оценивать результативность своей работы на уроке;

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;

Осознание необходимости образования для развития себя как личности.

Урок на тему: «Основные ткани человека» 8 класс

Кабиева А.Ж., сертифицированный

учитель III уровня ,

учитель биологии I категории. СОШ №13, г. Уральск

День

Урок

Название занятия:

Основные ткани человека.

Лабораторная работа № 1. Просмотр под микроскопом строение клетки и эпителиальных, соединительных, мышечных и нервных тканей.

Развить понятия ткань, межклеточное вещество. Дать общее представление о тканях, раскрыть принцип их строения, показать связь строения и функции. Продолжить формирование умений работать с микроскопом и фиксировать результаты своих наблюдений.

Ожидаемый результат:

Знают понятия ткань, межклеточное вещество. Умеют характеризовать принцип их строения, показывать связь строения и функции. Умеют работать с микроскопом и фиксировать результаты своих наблюдений.

Тип урока:

Изучение новой темы

Задания:

Самостоятельная работа с раздаточным материалом, индивидуальная работа, работа в парах.

Работа с интернет-ресурсами

Источники, оснащение и оборудование, ресурсы:

Учебник, раздаточный материал, таблицы.

Ход урока:

Этапы урока

Действие учителя

Действия учеников

Вводная часть (3-10мин)

1.Психологический настрой.

А). Тест.

1 вариант:

1.Ядро клетки содержит:

А) ядерный сок В) цитоплазму С) лизосомы Д) митохондрии Е) ЭПС

Г) клеточной мембраной.

2. Функция митохондрий – это:

А) синтез белков В) окисление органических веществ С) синтез липидов

Д) синтез органически веществ Е) синтез крахмала

3. Синтез белков происходит в

А) цитоплазме В) лизосомах С) вакуолях Д) рибосомах Е) гладкой ЭПС

4. В клетках человеческого организма содержатся:

А) 48 хромосом В) 46 хромосом С) 44 хромосомы Д) 23 хромосомы; Е) 22 хромосомы

5 . «Пищеварительная» функция характерна для

А) ядра В) митохондрий С) лизосом Д) ЭПС Е) мембраны

6. Главная роль ДНК в клетке – это:

А) образование клеточной мембраны В) накопление питательных веществ

С) образование белков Д) хранение и передача наследственных признаков;

Е) защита клетки.

7 . Ферменты – это:

А) белки, замедляющие химические реакции в клетке

В) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке

С) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке

Д) липиды, ускоряющие химические реакции в клетке

Е) белки, ускоряющие химические реакции в клетке

8. Наука о клетке – это

А) цитология В) биология С) гистология Д) анатомия Е) гигиена

9. Способность клетки реагировать на изменение окружающей среды – это:

А) рост В) размножение С) раздражимость Д) развитие Е) дыхание

10. Бывает гладкая и гранулярная (шероховатая):

А) лизосомы В) ЭПС С) ядро Д) митохондрии Е) цитоплазма

Коды ответов:

1 – А 2- В 3 – Д 4- В 5 – С 6 – Д 7 – Е 8 – А 9 – С 10 – В

2 вариант:

Перепишите текст, вставляя пропущенные слова:

Основные части любой клетки - … и …. В ядре расположены нитевидные образования - ….

Клетка покрыта ….

В цитоплазме расположены мельчайшие структуры - …. .

… называют «силовыми станциями» клетки.

Белки образуются в …

Эндоплазматическая сеть бывает … и ….

Также к органоидам клетки ещё относятся …, … …, … ….

(Ответы: цитоплазма, ядро, хромосомы, оболочка, органоиды, митохондрии, рибосомы, гладкая, шероховатая, лизосомы. Комплекс Гольджи, клеточный центр).

Взаимопроверка.

Шкала оценивания:

«5» - нет ошибок

«4» - 1- 3 ошибки

«3» - 4- 6 ошибок

«2» - более 6 ошибок

Что такое ткань?

Перечислите виды и функции растительных тканей?

Чем отличаются разные ткани друг от друга?

Учащиеся отвечают на вопросы. Работа по учебнику

Основная часть (20 мин)

А). Характеристика тканей.

Как называется наука о тканях? (гистология).

Вспомните определение «ткань»?

Ткань - группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим строением, функцией и происхождением (запись в тетрадь).

Работа в парах по заданиям:

Изучите ткани человека по учебнику и ответьте на вопросы:

Что положено в основу выделения видов ткани?

Определение видов тканей по рисункам:

Б). Выполнение лабораторной работы.

Лабораторная работа № 1

Просмотр под микроскопом строение клетки и эпителиальных, соединительных, мышечных и нервных тканей, либо электронной версии «Строение тканей».

Повторить ТБ при работе с колюще-режущими предметам.

Выполнение лабораторной работы

Л.р можно провести её по предложенным ниже заданиям:

1. Полученный препарат ткани рассмотрите под микроскопом. Чтобы лучше различить детали строения ткани, сравните то, что видите под микроскопом, с рисунками и слайдами.

2. Зарисуйте небольшую часть препарата так, чтобы были видны все характерные элементы строения ткани.

3. Рассматривая препарат, обращайте внимание на соотношение клеток и межклеточного вещества, на форму клеток. Определите, какая это ткань, и подпишите названия элементов, ее строения, видимых на рассматриваемом препарате.

Письменно ответьте на вопросы:

А) Чем отличается строение соединительной ткани от эпителиальной?

Б) Чем отличается плотная соединительная ткань от рыхлой?

В) В ротовой полости находятся многослойный эпителий, а в кишечнике однослойный. Какое это имеет значение для выполнения свих функций этими органами?

Учащиеся в парах формулируют вопросы новой теме и задают их по цепочке друг другу.

Изучают ресурсный материал.

Работа с учебником.

Подведение итогов (5 мин)

Закрепление: работа индивидуальная с взаимопроверкой

Составьте синквейн.

Ткани.

Отвечают на вопрос. Делают выводы.

Рефлексия

Выбираем лимон или клубнику

индивидуальная работа

Анализ занятия (самоанализ)

Оценивание практического занятия:

Формативное,

Самооценка,

Взаимооценка.

Изменения по уроку

Приложение №1:

1. Гистология – наука о тканях.

2. Ткань - группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим строением, функцией и происхождением.

3. Эпителиальная ткань - клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало. Виды: железистый, однослойный, многослойный, мерцательный (ресничный). Функции: защитная, всасывающая, секреторная. Рис 1.

4. Соединительная ткань - клетки расположены рыхло, сильно развито межклеточное вещество. Виды: костная, хрящевая, жировая, кровь, волокнистая. Функции: опорная,

защитная, кроветворная, запасающая, дыхательная, транспортная. Рис 2.

5. Мышечная ткань – образована мышечными волокнами, способна возбуждаться и сокращаться. Виды: поперечнополосатая (скелетная и сердечная) и гладкая.

Функция: сократительная. Рис 3.

6. Нервная ткань – состоит из клеток с отростками. Способна возбуждаться и передавать возбуждение. 4.

Рисунок 1 Рисунок 2

Рисунок 3 Рисунок 4

Приложение 2:

Таблица 1. Группы тканей человеческого организма

Группа тканей

Виды тканей

Строение ткани

Местонахождение

Функции

Эпителий

Плоский

Железистый

Мерцательный (ресничный)

Поверхность клеток гладкая. Клетки плотно примыкают друг к другу.

Однослойный. Покровный.

Железистые клетки, вырабатывающее секрет.

Однослойный. Железистый.

Состоит из клеток с многочисленными волосками (ресничками). Однослойный. Покровный.

Поверхность кожи, ротовая полость, пищевод, альвеолы, капсулы нефронов, плевра, брюшина.

Железы кожи, желудок, кишечник, железы внутренней секреции, слюнные железы.

Дыхательные пути, спинномозговой канал, желудочки мозга, яйцеводы

Покровная, защитная, выделительная (газообмен, выделение мочи).

Выделительная (выделение пота, слез), секреторная (образование слюны, желудочного и кишечного соков, гормонов).

Защитная (реснички задерживают и удаляют частицы пыли), организует ток жидкости, перемещение яйцеклетки.

Реабсорбция при образовании вторичной мочи, выделение слюны, секретов с гормонами. Слизистая оболочка желудка и кишечника. Защитная, покровная, терморегулирующая. Растягивается у органов, изменяющих свой объем.

Нервная

Нервные клетки (нейроны)

Нейроглия

Тела нейронов разнообразные по форме и величине, до 0,1мм в диаметре.

Короткие отростки нейронов-древовидно- ветвящиеся дендриты.

Длинные отростки нейронов – дендроны длиной более 1м.

Нервные волокна – аксоны (нейриты)-длинные выросты нейронов до 1м длины. В органах заканчиваются ветвистыми нервными окончаниями.

Нейроглия состоит из клеток нейроцитов.

Образуют серое вещество головного и спинного мозга.

Соединяются с отростками соседних клеток.

Соединяют рецепторы с телом чувствительного нейрона по центро-стремительному нерву.

Нервы перифериической нервной системы, которые иннервируют все органы тела.

Находятся между нейронами.

ВНД. Связь организма с внешней средой.

Центры условных и безусловных рефлексов.

Нервная ткань обладает свойствами возбудимости и проводимости.

Передают возбуждение одного нейрона на другой, устанавливая связь между всеми органами тела.

Передают возбуждение от рецепторов по чувствительным нейронам к нервной клетке (телу нейрона)

Проводящие пути нервной системы. Передают возбуждение от нервной клетки к периферии по центробежным нейронам.

Опора, защита, питание нейронов.

Соединительная

Плотная волокнистая

Рыхлая волокнистая

Хрящевая (гиалиновая, эластическая, волокнистая)

Костная компактная и губчатая

Кровь и лимфа

Группы плотно лежащих волокон, состоящих из белка коллагена, почти без межклеточного вещества

Рыхло расположенные волокна и клетки, переплетающиеся между собой. Межклеточное вещество бесструктурное, с тучными и жировыми клетками.

Живые круглые или овальные клетки хондроциты , лежащие в капсулах.

Живые клетки остеоциты с длинными отростками, соединенными между собой. Коллагеновые волокна. Межклеточное вещество – неорганические соли кальция и фосфора, белок оссеин.

Жидкая соединительная ткань. Состоит из форменных элементов и плазмы (жидкости с растворенными в ней органическими и минеральными веществами).

Собственно кожа, сухожилия, связки, оболочки кровеносных сосудов, роговица глаза

Подкожная жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы, кровеносные сосуды, брыжейки.

Межпозвонковые диски, хрящи, гортани, трахей, ребер, ушная раковина, поверхность суставов, основания сухо-жилий, скелет зародыша.

Кости скелета.

Кровеносная и лимфатическая системы всего организма.

Покровная, защитная, двигательная.

Соединяют кожу с мышцами, поддерживает органы в организме, заполняет промежутки между органами. Участвует в терморегуляции тела.

Сглаживает трущихся поверхностей костей. Защита от деформации дыхательных путей, ушных раковин. Присоединение сухожилий к костям.

Опорная, защитная, двигательная, кроветворная.

Разносит кислород и питательные вещества по всему телу. Собирает углекислый газ и продукты диссимиляции. Обеспечивает постоянство внутренней среды, химический и газовый состав организма. Защитная (иммунитет – выработка антител). Регуляторная (гуморальная – разносит гормоны).

Мышечная

Попоречнополосатая

Многоядерные волокна цилиндри-ческой формы длиной до 10см, исчерченные поперечными полосами (нитями актина и миозина).

Скелетные мышцы, сердечная мышца

(у этой мышцы волокна соединены вставочными дисками)

Имеет свойства возбудимости и сократимости. Произвольные движения тела и его частей, мимика лица, речь (подконтрольная соматической нервной системы). Непроизвольные сокращения (автоматия) сердечной мышцы для проталкивания крови через камеры сердца (эта мышца подконтрольная вегетативной нервной системы).

Гладкая

Одноядерные клетки с заостренными концами длиной до 0,5мм

Стенки пищеварительного тракта, кровеносных и лимфатических сосудов, мышцы кожи.

Имеет свойства возбудимости и сократимости. Непроизвольные сокращения стенок внутренних полых органов. Поднятие волос на коже. Подконтрольная вегетативной нервной системе.

Тема программы: Материаловедение.

Тема урока: Производство ткани.

Цели урока:Познакомить учащихся с процессом производства тканей, историей ткачества. Научить учащихся определять направление нити основы по различным признакам.

Развивать у учащихся логическое мышление, сравнивать наблюдаемые явления, делать выводы. Развивать умение определять направление нити основы по различным признакам.

Воспитывать у учащихся уважительное отношение к труду и мастерству через использование исторического материала.

Экран, компьютер

Образцы тканей

Коллекция волокон

Наглядные пособия " Хлопок", " Лен"

Иглы швейные

Картонные рамки (8 на 8 см)

Вступительная речь

Повторение сведений о хлопке.

Повторение сведений о льне.

Повторение о процессе прядения.

Практическая работа (изготовление образца ткани).

Знакомство с работой ткацкого станка

Лабораторно- практическая работа " Определение в ткани направления нити основы"

Итоги урока.

Организационный момент

Рапорт дежурного;

Проверка готовности учащихся к уроку.

Вводный инструктаж

Вступительная речь учителя:

Немного из истории: Единственной одеждой первобытного человека были звериные шкуры. Однако уже около 10 тыс. лет назад люди догадались и научились изготавливать ткани и одежду из нитей. А поняв преимущества тканей перед другими материалами, люди стали использовать их не только для изготовления одежды, но и для других целей. Для каких например?

Чудесен и разнообразен мир тканей, они окружают нас повсюду: дома, на работе, на отдыхе, на улице (шторы, постельное белье, столовое белье, обивка мебели, зонты, игрушки, палатки и туристическое снаряжение, обивка мебели и т.д.)

Сегодня вам предстоит на уроке узнать, как изготавливали ткани наши предки и как изготавливают их сейчас.

Тема урока: " Производство ткани"Сегодня вы познакомитесь с процессом производства ткани. На практических занятиях научитесь определять направления нити основы и научитесь изготавливать ткань.

Вы уже знаете, что нити и пряжу получают из волокон. Давайте вспомним, что же такое волокно?

Ученики: Волокно - тончайшая нить, которая используется для изготовления пряжи, ниток, ткани.

Учитель : Совершенно верно. Ребята, наш урок пройдет в форме путешествия из страны Волока в страну Тканей. Для путешествия необходимо взять с собой знания, уверенность в себе и хорошее настроение. Путешествовать будем двумя командами, которым предстоит добыть ключи от главных ворот страны Тканей.

Итак, отправляемся в путь. Какие текстильные волокна вы знаете?

Ученики : хлопок и лен

Учитель: К какому виду они относятся?

Ученики : к натуральным волокнам.

Учитель: К какой группе они относятся?

Ученики : к волокнам растительного происхождению.

Учитель: А теперь внимание на экран. Каждой команде составить рассказ по предложенному плану.

Команда 1. Рассказать о хлопке.

Из какого растения получают хлопковое волокно?

Какая часть растения используется для производства хлопкового волокна? (за правильный ответ команда получает ключ)

Команда 2. Рассказать о льне.

Из какого растения получают льняное волокно?

Дать характеристику волокну (мягкость, цвет)

Какая часть растения используется для производства льняного волокна? (за правильный ответ- ключ)

Учитель: Чтобы попасть из долины Волокон в город Пряжа, надо преодолеть речку. Для этого необходим мостик. Мостик - ключевое слово, обозначающее процесс получения пряжи из волокон. (за правильный ответ команда получает ключ)

Ученики : Процесс получения пряжи из волокна называется прядение.

Учитель: Помните, у А. С. Пушкина в «Сказке о царе Салтане …»

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

А в «Сказке о рыбаке и рыбке»:

Жил старик со своей старухой

У самого синего моря;

Они жили в ветхой землянке

Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу.

Долгими осенними и зимними вечерами в каждой избе пряли пряжу. А для этого использовали прялки. А как же из пряжи получить ткань? Оказывается это можно сделать, если натянуть на рамку нити параллельно друг другу. Такие нити образуют основу ткани. Поэтому они так и называются - основа. Основа - это нить проходящая вдоль ткани.

Но натянутые параллельно нити еще не являются тканью. Что же нужно сделать дальше? Достаточно ли нитей основы, чтобы получить ткань? Необходима еще одна нить, которая переплетает нить основу в поперечном направлении. Так мы сможем получить полотно. Вторая, поперечная нить в ткани называется - уток. Уток переплетает основу по - разному. Например, переплетая 1 через 1 , получаем переплетение, которое называют полотняное. Ребята, а что произойдет если нить утка переплетать 1 через 2.

Ученики : Другой вид переплетения.

Учитель: Верно. Глядя на готовые ткани, мы не задумываемся о том, как они были изготовлены. А ведь часто бывает нужно знать, в каком направлении проходит в ткани нить основы и уток. От этого зависят многие свойства тканей.

Характеристика тканей.

Хлопчатобумажные ткани – Тканей, содержащих 100% хлопка, выпускается очень мало. Чаще всего х/б волокна смешивают с вискозными и синтетическими волокнами. В эту группу тканей входят в основном ткани бытового назначения. Эти ткани обладают значительной прочностью, мягкостью, легкостью, имеют хорошие гигиенические свойства. Хлопчатобумажные ткани легко впитывают влагу и быстро высыхают, хорошо пропускают воздух, легко стираются, чистятся, утюжатся, выдерживают температуру.

Льняные ткани – обладают высокой прочностью и малой растяжимостью, жестки на ощупь, быстро и сильно сминаются, но хорошо разглаживаются утюгом. Они отличаются высокими гигиеническими свойствами, хорошо впитывают и отдают влагу, быстро и хорошо отстирываются, что делает их особенно пригодными для летней одежды, постельных и столовых изделий, нательного белья. Использование в льняных тканях химических волокон позволяет снизить их усадку, уменьшить сминаемость.

Текущий инструктаж. Практическая работа(Для всех учащихся изготовить образец ткани, используя рамку из картона и пряжу.)

Учитель: Мы очень близко подошли к стране Тканей. Но на нашем пути опять препятствие - овраг. Чтобы преодолеть его, нужен мост. Чтобы построить мостик, необходимо ключевое слово, обозначающее процесс производства тканей. Это слово Ткачество. Ткачество - процесс производства тканей из пряжи путем переплетения нитей основы и утка. Конечно, чтобы изготовить настоящее полотно, требовалось более сложное устройство, чем картонная рамка и игла с ниткой. И называлось оно Ткацкий станок. А теперь вы самостоятельно сделайте простое переплетение нитей. Последовательность работы смотрите на карточках заданиях. (Приложение 1)

(Учащиеся самостоятельно выполняют переплетение нитей. Учитель Выборочно показывает выполненные практические работы, на которых характеризуется ошибки, рассказывает как их избежать, исправить на правильно выбранных образцах, просит сравнить учащихся несколько работ, обнаружить недостатки, делает необходимые замечания, проверяет выполненные работы) (Приложение 2)

Учитель : Молодцы, ребята, вы справились с заданием. Теперь посмотрите видеофрагмент «Работа современного станка».

(Показ видеофрагмента «Работа современного станка»)

Учитель : Ребята, направление нити основы можно определить по следующим признакам:

нить основы совпадает с направлением кромки;

нить основы менее растяжима, более прочная;

в тканях в полоску направление полосы совпадает с направлением нити основы;

в ворсовых тканях направление ворса совпадает с направлением нити основы.

При растяжении нить основы издает звонкий звук.

А теперь попробуйте самостоятельно определить направление нити основы в предложенных образцах.

Лабораторно- практическая работа "Определение в ткани направления нити основы"(Учащиеся определяют направление нити основы в лоскутках ткани)

Учитель : Все ключи собраны, значит мы можем войти в город Тканей. В этой стране вам предстоит узнать еще много нового и интересного. А теперь сделайте вывод, для чего нам нужны знания основ материаловедения.

(Разные мнения учащихся)

Заключительный инструктаж

Подведение итогов работы учащихся.

Сообщение о достижении цели.

Разбор типичных ошибок.

Сообщение оценок.

Приложение 2