Занятия спортом можно проводить и дома. Чтобы обрести спортивное, подтянутое тело достаточно занятий с собственным весом. Но чтобы добиться большого прогресса следует использовать дополнительные веса.

Многие не имеют возможности приобрести дорогостоящий спортивный инвентарь, но не стоит отчаиваться: изготовить гантели и штангу можно своими руками в домашних условиях, располагая минимальным набором инструментов и подручных материалов.

Чем можно заменить гантели в домашних условиях?

Если вы не хотите делать гантели самостоятельно или у вас нет необходимых инструментов, для тренировки можно воспользоваться тяжелыми вещами, которые имеются под рукой.

Наиболее распространенные предметы, которыми обычно заменяют гантели, обычные пластиковые бутылки или кирпичи. Последние можно использовать сразу же без дополнительных доработок. Стандартный красный кирпич весит около 3,5 кг.

Использовать бутылки в качестве утяжелителя следует только с наполнителем : водой, щебнем или песком. От типа наполнителя напрямую зависит вес инвентаря. 1 литр воды весит примерно 1 кг. Это незначительная масса, поэтому, если вы используете именно воду, лучше взять бутылку объемом 2 л. Наполнив ее щебнем, можно получить вес 2,6 кг, а песком - 3,4 кг, а если залить его дополнительно водой, выйдет около 4 кг.

Такие веса подходят для тренировки только девушкам. Мужчинам следует использовать пластиковые бутыли большего объема . Сегодня можно без проблем найти пластиковую тару на 5, 6 и 10 литров Наполнив их различными наполнителями можно получить спортивный инвентарь весом до 40 кг. Такая нагрузка будет достаточной даже для опытных спортсменов. Но есть одна проблема: держать такую бутыль не очень удобно, при этом ее крепление не рассчитано на большие веса. Поэтому лучше самостоятельно изготовить гантели с удобной ручкой.

Для этого можно использовать обычное полотенце или другую длинную и плотную ткань. Полотенце следует связать так, чтобы образовался круг. Затем взять его рукой с одной стороны, а с другой - наступить на внутреннюю часть круга. Таким образом, при выполнении тренировки бицепса, нажимая ногой на полотенце можно регулировать уровень нагрузки.

Для тех, кто живет в деревне, есть еще один совет. Вместо гантелей для тренировки можно брать бревна различного веса. Главное, чтобы диаметр бревна позволял удобно его обхватить. Но также можно вбить в бревно металлические скобы, за которые будет удобно держаться во время выполнения упражнения.

Как сделать гантели из пластиковых бутылок?

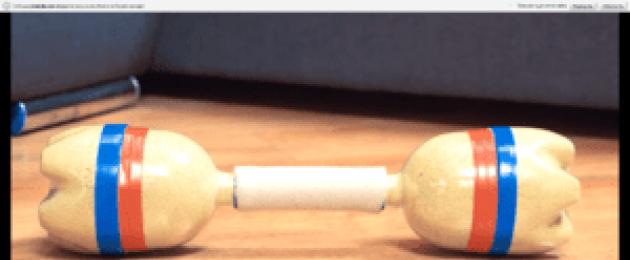

Гантели из пластиковых бутылок своими руками запросто можно изготовить дома, так как бутылки легко найти или же купить, при этом их стоимость минимальная. Главное - использовать тяжелый наполнитель и надежно скрепить элементы.

Для изготовления простейшей гантели нужно иметь всего лишь 2 бутылки объемом 2 л, скотч, ручку и наполнитель.

Рассмотрим детальную инструкцию по монтажу гантелей из пластиковых бутылок:

Чем можно заменить штангу для приседаний дома?

Вес самодельных гантелей может составлять максимум 10 кг, поэтому рациональнее изготовить штангу, которую также используют для тренировки бицепса.

Нужно иметь такой же набор инструментов и сырья, только вместо ручки нужно использовать гриф .

Такой спортивный снаряд отлично подойдет для выполнения приседаний и жима в домашних условиях. Главное, не перегружать гриф, ведь самодельный инвентарь может лопнуть во время выполнения упражнений и стать причиной серьезной травмы.

Изготовление гантелей и штанги с применением бетона

Чтобы изготовить более тяжелый и прочный инвентарь следует применять бетон. Но его можно использовать только с цельнометаллическим грифом, который следует предварительно подготовить.

На концы грифа нужно приварить куски металлических штырей. Получается армированный бетон, который намного прочнее обычного. Еще один способ сделать снаряд более надежным - добавить в раствор клей ПВА.

На концы грифа нужно приварить куски металлических штырей. Получается армированный бетон, который намного прочнее обычного. Еще один способ сделать снаряд более надежным - добавить в раствор клей ПВА.

Формой для бетонных утяжелителей могут быть пластиковые ведра . Подобрав ведро нужного объема, можно получить желаемый вес готовой штанги. Для гантелей подойдут емкости от майонеза и других пищевых продуктов. Минусом такого инвентаря является то, что такая гантель неразборная, то есть вы не сможете регулировать вес.

Для того чтобы изготовить штангу, нужно замешать раствор и залить его в форму. Строго по центру установить гриф, это очень важно для балансировки снаряда. Спустя четыре дня, когда раствор засохнет, следует повторить процедуру, с другой стороны. Если бетон не удается достать из формы, то ее можно легко разломать. Если ведро осталось целым, то его можно использовать повторно.

Рассчитывая вес готовой штанги, стоит учитывать, что 1 литр залитого бетона весит около 2,5 кг. Таким же образом можно изготовить бетонную гирю.

Эспандер своими руками

Эспандер - отличный инструмент для тренировки предплечья. Такой инвентарь стоит дешево, но если вы любите все делать своими руками, то можно запросто изготовить его самому.

Для этого нужно иметь стальную проволоку диаметром 3 мм. Нагрев проволоку с помощью газовой горелки, ее нужно закрутить в виде пружины на два витка. Сделать это можно с помощью тисков, плоскогубцев, трубы, вокруг которой формируются витки, и грубой силы.

Готовая пружина должна быть одновременно достаточно мягкой, чтобы поддаваться усилиям одной руки, но и жесткой, чтобы возвращаться в исходное положение.

Ручки эспандера делают из дерева, плотной резины и пластика, просверлив отверстия для пружины.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Офтальмологические лекарственные средства местного применения могут назначаться в виде аппликаций на кожу век, введений в конъюнктивальный мешок, инъекций в ткани глаза (переднюю и заднюю камеры, стекловидное тело) и окружающие ткани.

Наиболее широко в офтальмологии применяются такие лекарственные формы, как глазные капли (растворы, суспензии), мази и гели, глазные пленки. Большинство жидких офтальмологических форм выпускают в виде водных растворов, а плохо растворимые вещества - в виде суспензии.

При местном применении скорость и степень всасывания ЛС зависят от многих факторов, среди которых можно выделить: время пребывания в конъюнктивальном мешке и слезной жидкости, покрывающей роговицу (чем дольше вещество находится в конъюнктивальном мешке, тем лучше оно всасывается), степень оттока через слезоотводящие пути, связывание с белками слезной жидкости, разрушение ферментами тканей и слезной жидкости, диффузию через конъюнктиву и роговицу.

Глазные гели, например, всасываются путем диффузии после разрушения оболочки из растворимого полимера. В качестве полимеров применяют эфиры целлюлозы, поливиниловый спирт, карбомер, полиакриламид и др. Мази обычно делают на основе вазелинового масла или вазелина. Выделение ЛС из глазных пленок осуществляется благодаря равномерной диффузии, поэтому в течение некоторого времени препарат выделяется в слезную жидкость с более постоянной скоростью, чем при одномоментном введении этой же дозы.

При закапывании глазных капель лекарственное вещество быстро всасывается из конъюнктивальной полости, при этом всасывание зависит от его растворимости, концентрации (растворы с высокой концентрацией всасываются быстрее) и рН среды в месте применения. Для увеличения времени пребывания ЛС в конъюнктивальном мешке (с целью улучшения всасывания) разработаны специальные лекарственные формы, в т.ч. глазные гели, пленки, одноразовые мягкие контактные линзы, коллагеновые линзы. Следует учитывать, что лекарства, назначаемые в растворе, значительно быстрее всасываются, чем те, которые назначаются в виде эмульсии или в масляной форме. При этом действие глазных суспензий, гелей и мазей - более длительное, чем глазных капель в виде водных растворов.

ЛС поступают в ткани глаза после абсорбции через роговицу. При повреждении роговицы всасывание усиливается.

На биодоступность офтальмологических средств также влияют pH, вид соли, лекарственная форма, состав растворителя, осмоляльность, вязкость.

Системное действие местных офтальмологических форм обусловлено тем, что ЛС попадают (минуя печень) в системный кровоток. Местные офтальмологические средства могут попадать в кровоток через конъюнктивальные сосуды, сосуды радужной оболочки, либо через носослезный проток - ЛС попадают в носовую полость, где всасываются через слизистую носа. В связи с этим многие местные офтальмологические ЛС вызывают системные побочные эффекты, особенно при длительном применении. При попадании в системный кровоток офтальмологические средства выводятся через печень и почки. Лекарственные средства в составе офтальмологических лекформ в значительной степени разрушаются ферментами тканей глаза - эстеразами, оксидоредуктазами, лизосомальными ферментами, пептидазами, глутатионтрансферазами, КОМТ и др.

Поскольку при одновременном закапывании двух препаратов в виде глазных капель эффект второго препарата снижается, при использовании более одного препарата необходимо соблюдать интервал (обычно 15-минутный) между закапываниями.

С лечебными и диагностическими целями в офтальмологии используются лекарственные средства из различных фармакологических групп.

В клинической практике часто встречаются инфекции кожи век, конъюнктивы, слезных органов. Противомикробные средства, используемые для профилактики и лечения инфекционных заболеваний глаз, относятся к различным фармакологическим группам:

Антибиотики (аминогликозиды, амфениколы, ансамицины, гликопептиды, макролиды, пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины, полимиксин В, фузидиевая кислота);

Синтетические антибактериальные средства, в т.ч. сульфаниламиды, фторхинолоны;

Антисептики.

В офтальмологической практике выбор противомикробного средства, как и в остальных случаях проведения противомикробной терапии, зависит, в первую очередь, от возбудителя и его чувствительности к ЛС. Кроме этого выбор антибактериального средства и пути введения зависит от тяжести заболевания. При большинстве острых инфекционных заболеваний глаз (блефарит, конъюнктивит, склерит, кератит, иридоциклит) возможно местное лечение с использованием глазных капель и мазей. При внутриглазных инфекциях средней и тяжелой степени выраженности используются и другие пути введения - подконъюнктивальный, пара- или ретробульбарный, интравитреальный. В ряде случаев при тяжелых поражениях глаз может возникнуть необходимость в дополнительном общем лечении.

Широкое распространение для лечения поверхностных инфекций глаза получил хлорамфеникол (Левомицетин). При бактериальных воспалениях переднего отдела глаза (конъюнктивит, блефарит, дакриоцистит, поражение роговицы) самыми частыми возбудителями являются Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenza, все они чувствительны к хлорамфениколу.

В офтальмологической практике в качестве антибактериальных средств наиболее часто применяются такие антибиотики, как тетрациклин, гентамицин, тобрамицин, фузидиевая кислота, эритромицин.

В офтальмологии используют два сульфаниламидных ЛС - сульфацетамид (Сульфацил-натрий, Альбуцид) и сульфаметоксипиридазин. По активности сульфаниламиды уступают современным антибиотикам, обладают бóльшим спектром побочных реакций, поэтому применение этих препаратов в офтальмологической практике сократилось. Однако сульфаниламиды используют при непереносимости антибиотиков или устойчивости к ним микробной флоры. Следует иметь в виду, что антибактериальная активность сульфаниламидов резко снижается в присутствии высоких концентраций парааминобензойной кислоты (ПАБК), т.е. при большом количестве гнойного отделяемого (поскольку механизм действия сульфаниламидов связан с конкурентным антагонизмом с ПАБК).

В настоящее время сульфаниламиды используются в качестве монотерапии редко (в связи с развитием резистентности), часто их комбинируют с антибиотиками. Основными показаниями для назначения сульфаниламидных препаратов в офтальмологии являются конъюнктивит, блефарит, кератит, профилактика и лечение гонорейных заболеваний глаз у новорожденных и взрослых.

Благодаря широкому спектру действия, относительно низкой токсичности, хорошим фармакокинетическим свойствам, в т.ч. высокой биодоступности, фторхинолоны (ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин) часто применяются при лечении бактериальных инфекций глаз. Они хорошо проникают сквозь неповрежденный эпителий роговицы в ткани глаза. Терапевтическая концентрация в роговице и влаге передней камеры достигается через 10 мин после местного применения и сохраняется в течение 4–6 ч. При системном применении хорошо проходят через гематоофтальмический барьер во внутриглазную жидкость.

В офтальмологии фторхинолоны применяют местно в виде инстилляций. Основными показаниями являются инфекционные заболевания век, слезных органов, трахома, бактериальный кератит, увеит, а также профилактика послеоперационных и посттравматических инфекционных осложнений. Резистентность бактерий развивается относительно медленно.

В связи с отрицательным влиянием фторхинолонов на ткани хряща неполовозрелых животных существуют ограничения по применению этих ЛС у детей и подростков.

Грибковые заболевания глаз встречаются достаточно редко. Однако по мере увеличения количества больных со сниженным иммунитетом растет заболеваемость грибковыми инфекциями, в т.ч. глаз. Распространению возбудителей способствуют ослабление организма и иммунодепрессия, длительный прием антибиотиков или глюкокортикоидов. Для системного и местного (в виде растворов/мазей, изготовляемых ex temporo) применения используют амфотерицин В, нистатин, кетоконазол, миконазол, флуконазол. Противогрибковые ЛС специально готовят в лекарственной форме для наружного применения, введения под конъюнктиву или в стекловидное тело (амфотерицин В, миконазол). Лечение противогрибковыми ЛС обычно проводят в специализированных офтальмологических стационарах.

Для лечения вирусных поражений глаз применяют противовирусные (идоксуридин, ацикловир и др.) и иммуномодулирующие средства (интерфероны и др.).

Антисептики используют для обработки краев век при лечении блефарита, мейбомита, для лечения конъюнктивита, профилактики инфекционных осложнений после оперативных вмешательств, при травмах конъюнктивы, роговицы и др. Применяют однокомпонентные ЛС - мирамистин, пиклоксидин, этакридин, а также комбинированные препараты, в состав которых входит антисептик, например борная кислота (глазные капли, включающие раствор 0,25% цинка сульфата и раствор 2% борной кислоты).

Большинство препаратов, применяющихся для антисептической обработки глаз, изготавливают ex temporo, они имеют небольшой срок хранения (3–7 дней).

Медикаментозное лечение глаукомы направлено на две цели - снижение продукции внутриглазной жидкости (ВГЖ) и повышение ее оттока через трабекулярную сеточку и увеосклеральный путь.

К средствам, улучшающим отток ВГЖ, относятся:

М-холиномиметики (пилокарпин);

Антихолинэстеразные (м-, н-холиномиметики) (галантамин, неостигмина метилсульфат);

Альфа-, бета-адреномиметики (эпинефрин).

Средства, угнетающие продукцию ВГЖ:

Альфа2-адреномиметики (клонидин);

Бета-адреноблокаторы (бетаксолол, тимолол);

Альфа-, бета-адреноблокаторы (проксодолол).

Помимо вегетотропных средств для лечения глаукомы применяются:

Препараты-аналоги простагландина F2альфа - латанопрост, травопрост (улучшают отток ВГЖ);

Ингибиторы карбоангидразы - ацетазоламид, дорзоламид, бринзоламид (угнетают секрецию ВГЖ).

В настоящее время для лечения глаукомы используют преимущественно препараты из двух групп - бета-адреноблокаторы и препараты-аналоги простагландина F2альфа.

Бета-адреноблокаторы - препараты первого выбора при лечении глаукомы. Из селективных бета-адреноблокаторов в офтальмологии применяют бетаксолол, к неселективным относится тимолол. Применяют также проксодолол, который блокирует альфа- и бета-адренорецепторы.

При местной аппликации в виде глазных капель бета-адреноблокаторы уменьшают продукцию водянистой влаги, что приводит к понижению внутриглазного давления (ВГД). Гипотензивный эффект тимолола и бетаксолола обычно развивается через 20–30 мин после инстилляции, достигает максимума примерно через 2 ч (у проксодолола - примерно через 4–6 ч) и продолжается 12–24 ч. Снижение ВГД составляет 20–25% от исходного уровня. При длительном применении бета-адреноблокаторов отмечается улучшение оттока водянистой влаги.

У больных с бронхообструктивным синдромом неселективные бета-адреноблокаторы необходимо применять с особой осторожностью и только в том случае, если нет возможности использовать другие ЛС.

При наличии абсолютных или относительных противопоказаний к назначению бета-адреноблокаторов (в т.ч. при ХОБЛ, аритмии, брадикардии, AVблокаде и др.) в качестве препаратов первого ряда рекомендуется назначение латанопроста или клонидина.

Ацетазоламид, дорзоламид, бринзоламид и другие ЛС ингибируют фермент карбоангидразу. Карбоангидраза катализирует обратимую реакцию гидратации диоксида углерода и дегидратации угольной кислоты. По мере образования угольная кислота быстро диссоциирует с образованием протонов и ионов бикарбоната.

Ингибирование карбоангидразы ресничного тела глаза приводит к снижению секреции внутриглазной жидкости (преимущественно за счет уменьшения образования ионов бикарбоната с последующим снижением транспорта натрия и жидкости) и понижению внутриглазного давления.

Ингибиторы карбоангидразы применяются для лечения глаукомы (в т.ч. в виде инстилляционных форм - бринзоламид, дорзоламид). Комбинированные препараты (например пилокарпин + тимолол, латанопрост + тимолол) оказывают более выраженное гипотензивное действие, но и системные побочные эффекты у них также более выражены.

Для диагностики офтальмологической патологии, при некоторых офтальмологических операциях, при лечении глаукомы, увеита, косоглазия широко применяются вегетотропные средства.

Мидриатики (средства, расширяющие зрачок) представлены м-холинолитиками (атропин и др.), альфа- и бета-адреномиметиками (эпинефрин) и альфа-адреномиметиками (фенилэфрин). м-Холинолитики расширяют зрачок (мидриаз) и парализуют цилиарную мышцу (циклоплегия). Их применяют с диагностической (осмотр глазного дна, определение рефракции) и лечебной целью (иммобилизация зрачка и предупреждение образования спаек радужки с хрусталиком при иридоциклитах и радужки с роговицей при проникающих ранениях глаза). Мидриатики различают по силе и длительности действия. К мидриатикам длительного (лечебного) действия относят атропин, короткого (диагностического) - тропикамид, циклопентолат, фенилэфрин.

м-Холиноблокаторы противопоказаны при глаукоме, т.к. повышают внутриглазное давление.

В качестве диагностических средств при офтальмологическом обследовании используют не только мидриатики, но и местные анестетики, и красители - например флуоресцеин натрия (для обнаружения повреждений роговицы и инородных тел при заболеваниях и травме глаза).

Для лечения воспалительных заболеваний глаз применяют глюкокортикоиды (в т.ч. комбинированные препараты, например, имеющие в составе глюкокортикоид и антибиотик), а также НПВС.

Применение глюкокортикоидов в офтальмологии основано на их местном противовоспалительном, противоаллергическом, противозудном действии. Показаниями к назначению глюкокортикоидов являются воспалительные заболевания глаз неинфекционной этиологии, в т.ч. после травм и операций, - ирит, иридоциклит, склерит, кератит, увеит и др. После операции по поводу глаукомы глюкокортикоиды для местного применения замедляют рубцевание, подавляя пролиферацию фибробластов. Наиболее предпочтительно применение местных форм (глазные капли, суспензии, мази), в тяжелых случаях - субъконъюнктивальные инъекции.

Из монокомпонентных препаратов в офтальмологии применяются: бетаметазон, гидрокортизон, десонид, дексаметазон, преднизолон, триамцинолон и др.

Как при местном, так и при системном применении глюкокортикоиды (за исключением гидрокортизона) хорошо проникают практически во все ткани глазного яблока, в т.ч. и в хрусталик. При системном (парентерально, внутрь) использовании глюкокортикоидов следует помнить о высокой вероятности (75%) развития стероидной катаракты при ежедневном применении в течение нескольких месяцев преднизолона в дозе более 15 мг (а также эквивалентных доз других препаратов), при этом риск возрастает с увеличением длительности лечения. Кроме развития задней субкапсулярной катаракты, при использовании глюкокортикоидов возможно развитие вторичной инфекции и вторичной открытоугольной глаукомы.

Глюкокортикоиды противопоказаны при острых инфекционных заболеваниях глаз.

Для лечения воспалительных и аллергических заболеваний глаз при наличии сопутствующей или подозреваемой бактериальной инфекции, скажем при некоторых видах конъюнктивита, в послеоперационном периоде назначают комбинированные препараты, содержащие в своем составе антибиотики, например капли глазные/ушные Гаразон (бетаметазон + гентамицин) или Софрадекс (дексаметазон + фрамицетин + грамицидин) и др.

Из НПВС в России применяют диклофенак и индометацин (в форме глазных капель).

НПВС и при местном, и при системном применении хорошо проникают в различные ткани глаза, за исключением хрусталика. При местном применении диклофенак оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие, в связи с чем его назначают как альтернативу глюкокортикоидов. Диклофенак не вызывает характерных для глюкокортикоидов неблагоприятных эффектов, его можно применять у пациентов с дефектом роговицы после перенесенных травм глаза и кератита (препарат не тормозит репаративные процессы). По выраженности противовоспалительного действия диклофенак уступает глюкокортикоидам.

НПВС назначают для лечения конъюнктивитов неинфекционной природы, профилактики и лечения послеоперационного и посттравматического увеита. Диклофенак используется для ингибирования миоза во время операций по поводу катаракты (совместно с мидриатиками) и профилактики кистозной макулопатии.

Для лечения аллергических заболеваний глаз, которые являются одними из самых распространенных в офтальмологии, местно используют как монокомпонентные, так и комбинированные противоаллергические средства, содержащие сосудосуживающие вещества - альфа-адреномиметики (нафазолин, оксиметазолин и др.), Н1-антигистаминные средства (левокабастин и др.), стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоглициевая кислота и др.).

В качестве вспомогательных средств при операциях на переднем отделе глаза используются ирригационные растворы (0,9% раствор натрия хлорида), вязкоупругие средства, защищающие эндотелий роговицы и заполняющие пространство передней камеры (натрия гиалуронат, гипромеллоза), и внутрикамерные миотические средства (ацетилхолин), которые вводят в переднюю камеру глаза.

При многих манипуляциях в офтальмологии используются местные анестетики: тетракаин (Дикаин, 0,3–1% растворы), прокаин (Новокаин, 1, 2, 5% растворы), лидокаин (1–4% растворы, 5% гель, 10% раствор в виде аэрозоля или спрея), оксибупрокаин (Инокаин, 0,4% раствор), тримекаин (1–3% растворы), бумекаин (Пиромекаин, 0,5% раствор), проксиметакаин (Алкаин, 0,5% раствор). Для длительной анестезии используют пленки глазные (например пленки с дикаином).

Местноанестезирующие средства применяют в глазной практике при удалении инородных тел и различных оперативных и диагностических вмешательствах.

При местном применении хорошо абсорбируются в ткани роговицы и конъюнктивы тетракаин, лидокаин, оксибупрокаин, проксиметакаин. Местноанестезирующее действие усиливается, а системная абсорбция уменьшается при совместном применении с вазоконстрикторами-симпатомиметиками (эпинефрин).

Для лечения катаракты применяются азапентацен (Квинакс), пиреноксин (Каталин), таурин (Тауфон и др.) и пр., а также комбинированные препараты, например Офтан катахром (цитохром С + аденозин + никотинамид), Вита-Иодурол (аденозин + кальция хлорид + магния хлорид + никотиновая кислота).

Широкое распространение в современной офтальмологической практике получили витамины и микроэлементы (ретинол, тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, аскорбиновая кислота, витамин Е, фолиевая кислота, витамин К, цинк), искусственные слезы и другие средства, увлажняющие глаза (гипромеллоза, карбомер), стимуляторы регенерации роговицы (декспантенол, Актовегин). Среди новых ЛС для офтальмологии следует упомянуть вертепорфин и ранибизумаб - средства для лечения возрастной иакулярной дегенерации.

Таким образом, современный арсенал лекарственных средств, применяющихся для фармакотерапии в офтальмологии, достаточно велик и разнообразен, что обеспечивает врачу-офтальмологу возможность направленного выбора ЛС для эффективного лечения различных заболеваний глаз.

В лечении болезней глаз на первом месте стоят капли, как препараты, наиболее удобные в применении, позволяющие ограничить прием системных препаратов, а, значит, ограничить их возможные побочные эффекты. Однако, самостоятельно применять капли не стоит, так как их многообразие требует грамотного врачебного назначения в соответствии с патологией и потребностями пациента.

Классификация глазных капель

I. Для борьбы с инфекцией.

1. Активны в отношении бактериальной флоры, микоплазм, хламидий. Левомицетин (хлорамфеникол 0,25%), вигамокс (моксифлоксацин 0,5%), тобрекс (0,3% тобрамицин), ципромед (0,3% ципрофлоксацин), офтавикс (0,3% левофлоксацин), нормакс (норфлоксацин), флоксал (офлоксацин).

2. Актипол (0,07% аминобензойная кислота), полудан (полирибоадениловая кислота). Трифлуридин эффективен ввв отннношении вируса герпеса. Берофор на основе интерферона.

3. (активны в отношении и бактерий, и вирусов). Альбуцид (сульфацил натрия).

II. Для борьбы с аллергией.

Наиболее часто применяются при аллергическом конъюнктивите. Аллергодил (азеластин), кромогексал (динатриевая соль кромоглицмевой кислоты), опатонол (олопатодин), лекролин (кромоглициевая кислота).

III. Противовоспалительные средства.

1. Дексаметазоновые (0,1%), дексаметазон-лэнс и преднизолоновые (1%) капли, пренацид (дезонид),

2. Вольтарен офта, наклоф (диклофенак), индоколлир (индометацин).

IV. Комбинированные противовоспалительные средства.

Софрадекс (фрамицетина сульфат+грамицидин+дексаметазона метасульфобензхоат) с противобактериальным, противовоспалительным и антиаллергическим действием.

Офтальмоферон (интерферон человеческий с димедролом) с противовирусной и антигистаминной активностью.

Тобрадекс (дексаметазон плюс тобрамицин) антибактериальный, противовоспалительный, противоаллергический эффекты.

V. Капли от глаукомы.

Понижают внутриглазное давление. Назначаются для постоянного приема. Снижают выработку внутриглазной жидкости или улучшают ее отток. Пилокарпин, бетоптик, арутимол, ксалатан, трусопт, проксофелин, косопт, траватан, ксалаком,азопт.

VI. Витаминные глазные капли.

Используются в качестве подпитки тканей глаза для улучшения обменных процессов, замедления формирования катаракты, снижения пресбиопии, замедления прогрессирования близорукости или дальнозоркости, ретинопатий при обменных нарушениях. Квинакс, катахром, каталин, витайодурол.

VII. Глазные капли, улучшающие питание тканей глаза.

Солкосерил, тауфон, баларпан.

VIII. Капли, используемые для диагностических процедур.

Это средства, расширяющие зрачок и позволяющие осмотреть глазное дно. Атропин, мидриацил.

IX. Дополнительные препараты.

Сюда можно отнести искусственную слезу, которую применяют при излишней сухости глаз, чтобы избежать кератитов.

X. Сосудосуживающие симптоматические капли.

Октилия, визин (на основе тетризолина) устраняет покраснение, отек, дискомфорт в глазу, слезотечение. Средства скорой помощи. Кратковременно могут применяться самостоятельно. Их применение не лечит патологии глаза и не позволяет отказаться от визита к окулисту.

Второй лекарственной формой, удобной и популярной при лечении глаз, являются глазные мази и гели.

Глазные мази и гели

1. Тетрациклиновая и эритромициновая 1% мазь, блефарогель, ципрофлоксациновая мазь, тобрекс (тобрамицин).

2. Мазь ацикловир, зовиракс, гель ганцикловир– против герпеса. Фрон на основе бета-интерферрона.

3. Гидрокортизоновая мазь.

4. Панофтал, пазиформин,.

5. Солкосерил гель.

6. Сиккапос гель, виск-офтал.

Самолечение при болезнях глаз опасно своими последствиями. При неправильном лечении инфекционных поражений банальный конъюнктивит может привести к кератитам и потере зрения. Бесконтрольное или длительное применение гормоносодержащих препаратов способно спровоцировать развитие вторичной глаукомы, осложнений катаракты и даже изъязвлениям роговицы. Средствами первой помощи при конъюнктивите является альбуцид, а при синдроме раздраженных глаз – визин.

Увлажняющие и вяжущие глазные средства (препараты искусственной слезы). Синдром "сухого глаза", или сухой кератоконъюнктивит, развивается вследствие ряда различных глазных болезней, а также системных заболеваний (синдром Микулича, синдром Съегрена, ревматоидный артрит). Кроме того, нарушение слезоотделения наблюдается с увеличением возраста и в результате воздействия экзогенных факторов на секрецию слезы.

При синдроме "сухого глаза" проводят симптоматическую терапию, которая в основном базируется на восполнении недостающего количества слезной жидкости. В качестве искусственных слез используют водные растворы различной вязкости или гелеподобные заменители слезной пленки с высокой вязкостью.

К числу веществ, которые способны повышать вязкость, относятся полусинтетические производные целлюлозы в концентрациях от 0,5 % до 1 % (метилцеллюлоза, гидрокиспропил метил целлюлоза, гидрокси-этил целлюлоза), поливинилгликоль, поливинилпирролидон, производные полиакриловой кислоты, 0,9 % раствор декстрана, карбомер 974Р.

Заменители слезы используют не только при синдроме "сухого глаза", но и при нарушении положения век (лагофтальм, выворот века). Данные препараты не рекомендуется применять при инфекционных заболеваниях век, конъюнктивы и роговицы. Частоту применения определяют индивидуально.

Стимуляторы регенерации роговицы . При заболеваниях роговицы с нарушением ее целости, травмах и ожогах глаза необходимо ускорение ее регенерации. С этой целью применяют такие препараты, как 10 % метилурациловая мазь, солкосерил, кор-нерееель, а также лекарственные средства, содержащие гликозаминогликаны, выделяемые из роговицы различных животных (например, адгелон). Кроме того, стимулирующее воздействие на регенеративные процессы оказывают антиоксиданты: цитохром С дрожжевой (0,25 % глазные капли) и эрисод.

Препараты этой группы используют в комплексной терапии лучевых, термических, химических ожогов конъюнктивы и роговицы, травм переднего отдела глаза, эрозивных и дистрофических кератитов. Обычно данные препараты применяют 3- 6 раз в день.

Препараты, оказывающие фибринолитическое и антиоксидантное действие. Многие заболевания глаз сопровождаются развитием геморрагического и фибриноидного синдромов. Для их лечения применяют различные фибринолитические препараты.

Наибольшее распространение получили такие ферментативные препараты как пролонгированный аналог стрептокиназы - стрептодеказа и урокиназа. При лечении внутриглазных кровоизлияний различного генеза и дисциркуляторных нарушений в сосудах сетчатки эти препараты вводят парабульбарно по 0,3-0,5 мл (30 000-45 000 ФЕ). Кроме того, стрептодеказу можно использовать в виде глазных лекарственных пленок.

В Российском кардиологическом научно-производственном комплексе МЗ РФ разработан препарат гемазалиофилизированный порошок в ампулах по 5000 ЕД, который содержит рекомбинантную проурокиназу. Препарат оказывает выраженное фибринолитическое действие; его вводят парабульбарно и субконъюнктивально.

Большой интерес представляют отечественные препараты, которые, помимо фибринолитического, оказывают антиоксидантное и ретинопротекторное действие, - эмоксипин и гистохром.

Эмоксипин (Emoxipin) давно и успешно применяют для лечения различных заболеваний глаз. Он оказывает антиоксидантное действие, стабилизирует клеточную мембрану, ингибирует агрегацию тромбоцитов и нейтрофилов, обладает фибринолитической активностью, увеличивает содержание циклических нуклеотидов в тканях, уменьшает проницаемость сосудистой стенки. Эмоксипин, оказывая ретинопротекторное действие, также защищает сетчатку от повреждающего воздействия света высокой интенсивности.

Препарат применяют для лечения внутриглазных кровоизлияний различного генеза, ангиоретинопатий (включая диабетическую ретинопатию); хориоретинальных дистрофий, тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей, осложненной миопии. Кроме того, его используют для лечения и профилактики поражений тканей глаза светом высокой интенсивности (солнечные лучи, излучение лазера или лазеркоагуляции); в послеоперационном периоде у больных глаукомой, с отслойкой сосудистой оболочки; при дистрофических заболеваниях роговицы; травмах и ожогах роговицы.

Препарат используют в виде 1 % раствора для инъекций и глазных капель. Раствор эмоксипина вводят субконъюнктивально и парабульбарно, при необходимости - ретробульбарно. Субконъюнктивально вводят по 0,2-0,5 мл (2-5 мг), парабульбарно - 0,5-1 мл (5-1 мг) 1 % раствора. Препарат применяют 1 раз в сутки или через день в течение 10- 30 дней. При необходимости лечение можно повторять 2-3 раза в год. Ретробульбарно вводят 0,5-1 мл 1 % раствора препарата 1 раз в сутки в течение 10-15 дней.

Гистохром (Hystochrom) - препарат, содержащий эхинохром (хиноидный пигмент морских беспозвоночных). Гистохром выполняет роль "перехватчика" свободных радикалов, образующихся при перекисном окислении липидов. Кроме антиоксидантного, препарат оказывает ретинопротекторное и бактерицидное действие. Гистохром используют в виде 0,02 % раствора (в ампулах по 1 мл). Препарат вводят субконъюнктивально и парабульбарно при лечении геморрагического и фибриноидного синдромов.

Офтальмологические лекарства среди широкого ассортимента лекарственных препаратов современной медицины занимают особое место, а их производство является предметом самостоятельного рассмотрения фармацевтической технологии.

Во-первых, это объясняется уникальными особенностями органа зрения, которые заключаются не только в своеобразных строении и свойствах, но и в специфических механизмах всасывания и распределения лекарственных средств, особенностях их взаимодействия с тканями и жидкостями глаза. Слизистая оболочка глаз очень чувствительна. Она резко реагирует на все раздражения. Поэтому при приготовлении лекарств для лечения глаз, следует учитывать его анатомические, физиологические и другие особенности.

Во-вторых, требования к офтальмологическим лекарствам значительно возросли. В современных фармакопеях и НТД разных стран к лекарствам предъявляются такие же требования, как и к инъекционным растворам: они должны быть максимально очищены от механических и микробных загрязнений, иметь точную концентрацию веществ, быть изотоническими, стерильными и стабильными, а в отдельных случаях иметь пролонгированное действие и буферные свойства.

В-третьих, офтальмологические лекарства соединяют в себе как разные типы дисперсных систем, так и широкий ассортимент лекарственных средств. Лекарственные средства, применяемые в офтальмологической практике можно разделить на: 1) каузальные (этиологические), уничтожающие причину заболевания, например, антибактериальные; 2) противопатогенетические, нормализующие определенное звено патогенетической цепи, например, уменьшение биосинтеза гистамина при аллергических заболеваниях; 3) противо- симптоматические - уничтожающие или замедляющие интенсивность симптомов болезни и тем самым прерывающие состояние “замкнутого круга”, например, боли, сокращение кровеносных сосудов. Сущность фармакологическою действия состоит в соединении лекарственных средств с фармакорецептором, т.е. реактивноспособной химической группой одного из компонетнов клетки или внеклеточного вещества (химический механизм), или изменении физико-химических свойств или приклеточного пространства (физико-химический механизм).

В-четвертых, особенности анатомического строения органа зрения дают большие возможности для местного применения лекарственных препаратов.

Это относится к лечению заболеваний вспомогательных органов зрения и их переднего отдела. При этом есть определенные условия для непосредственного действия лекарственных веществ на патологический очаг. Используются разные концентрации лекарственных веществ, а также разные способы их применения: инстилляция растворов, введение в коньюнктивальный мешок мазей, глазных пленок, таблеток, ламелей, тушевание и припудривание поверхности роговицы или конъюнктивы, введение растворов лекарственных веществ внутрироговично, ретробулъбар- но в теноновое пространство при помощи электрофореза. Применяют также методику эндоназального электрофореза (введение лекарственных веществ через слизистую оболочку носа). Местная терапия лежит в основе фармакотерапии глазных заболеваний, нередко это единственно возможный метод лечения.

К особенностям производства офтальмологических лекарств следует отнести также проблему создания полимерной упаковки, которая обеспечивала бы на протяжении продолжительного времени их стерильность и химически неизменное состояние, а в момент применения - быстрое стерильное введение. Упаковка должна быть простой, удобной, эстетичной, информативной и экономичной.

Среди офтальмологических лекарственных форм наибольший удельный вес имеют глазные капли и примочки, мази, присыпки, а в последнее время - глазные пленки.

Глазные капли являются наиболее простой формой введения лекарственных веществ при диагностике, профилактике и лечении многих заболеваний глаз. Глазные капли - это жидкие лекарственные формы, представляющие собой водные или масляные растворы, тончайшие суспензии или эмульсии лекарственных веществ, дозируемые каплями.

В связи с большой чувствительностью слизистой оболочки глаза ко многим лекарственным средствам (анафилактическая реакция), перед тем как назначить те или другие лекарственные вещества больным проводят соответствующие пробы.

При назначении глазных капель больным старше 60 лет необходимо учитывать, что некоторые лекарственные вещества могут вызывать повышение артериальною давления и аритмию.