ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МАССАЖУ

Прежде, чем обратиться к массажисту, внимательно ознакомьтесь, не имеются ли у Вас противопоказания к массажу. Пренебрежение противопоказаниями может значительно ухудшить Ваше самочувствие. При намеренном укрытии от специалиста сведений о противопоказаниях, вся ответственность за последствия лежит на Вас!

Данные противопоказания относятся к классическому массажу. При наличии каких либо противопоказаний всегда консультируйтесь со специалистом, существует много школ, техник и методик которые Вам не только подойдут, но и окажутся крайне необходимыми.

Абсолютные противопоказания

1. Злокачественные болезни крови и гемофилия. 2. Злокачественные опухоли (до их радикального лечения). 3. Цинга. 4. Гангрена. 5. Тромбоз сосудов в период его возникновения. 6. Ангиит. 7. Аневризма сердца, аорты, периферических сосудов. 8. Психические заболевания со значительно измененной психикой. 9. Активная форма туберкулеза. 10. Венерические заболевания в период возможности заражения. 11. Остеомиелит (воспаление костного мозга) острый и хронический. 12. Каузальгический синдром (боли в виде жжения) после травмы периферических нервов. 13. Недостаточность кровообращения и легочно-сердечная недостаточность III степени.

Временные противопоказания

1. Острые лихорадочные состояния с повышенной температурой тела до выяснения диагноза. Грипп, ангина, острые респираторные заболевания (ОРЗ) (разрешается точечный массаж). 2. Кровотечения и наклонность к ним (кишечные, маточные, носовые, из мочевых путей). 3. Гнойные процессы любой локализации, гнойничковые поражения кожи. 4. Воспаление лимфатических узлов, сосудов с их увеличением, спаянностью с кожей и подлежащими тканями. 5. Множественные аллергические высыпания на коже с кровоизлияниями. Отек Квинке. 6. Криз гипертонический, гипотонический, церебральный (мозговых сосудов). 7. Тошнота, рвота, боли в животе. 8. Алкогольное опьянение. 9. Следует указать, что массаж можно назначать спустя 2-5 дней после перенесенных ангины, гриппа, ОРЗ, а также излечения после гнойного процесса любой локализации, прекращения криза, уточнения диагноза.

Противопоказания для массажа отдельных частей тела

1. Не разрешается массировать участки тела, пораженные различными заболеваниями инфекционного, грибкового и невыясненного происхождения; любые бородавки, различные кожные высыпания, обширные повреждения, раздражения кожи, ссадины, трещины, герпес, моллюск. 2. При псориазе, экземе, нейродермите не массируют только область высыпания, близлежащую область массировать можно. 3. При трофических язвах на пальцах стоп у больных со склеротическим поражением периферических сосудов, при эндоартериите не массируют стопу. 4. Нельзя массировать области, где имеются доброкачественные опухоли; отдаленные области массировать можно в связи с показаниями к массажу при других заболеваниях или травмах у данного больного, но только по щадящей, не интенсивной методике. 5. Нельзя массировать область, где была ранее злокачественная опухоль, удаленная при операции, лучевой и химиотерапии. Можно массировать отдаленные области при сопутствующих заболеваниях и травмах, но лучше в отдаленные сроки: у детей - спустя 2 года, у взрослых - спустя 5 лет при отсутствии метастазов. 6. После удаления злокачественной опухоли грудной железы без метастазов при возникновении отека руки (как послеоперационное осложнение) можно проводить массаж рук в любые сроки после операции по щадящей, отсасывающей методике (можно несколько раз в году при возобновлении отека руки). Грудную клетку массировать нельзя. 7. При мастопатии противопоказан массаж передней поверхности грудной клетки. 8. При кисте яичников, фиброме, миоме матки, эндометриозе, аденоме предстательной железы у мужчин нельзя массировать поясничную область и живот. 9. Не следует массировать выступающие над кожей родинки, их следует обходить; особенно дальше от не выступающих над кожей родинок следует массировать в случаях, когда на родинках нет волос (из-за опасности возможного их перерождения в злокачественные новообразования). 10. Нельзя массировать область, где значительно расширены или выбухают вены (варикозное расширение вен). Например, при расширении вен на ногах нельзя массировать ноги, но можно массировать поясничную и ягодичные области в связи с этим заболеванием и другие области тела при сопутствующих заболеваниях. 11. При незначительных повреждениях кожи, аллергических высыпаниях можно допускать массаж области, значительно отдаленной от места поражения. 12. В дни менструации, протекающей нормально, не разрешается массаж живота, поясничной области. При скудных менструациях рекомендуется массировать. 13. При грыжах не разрешается массаж живота; допускается только у грудных детей. 14. При камнях в желчном пузыре, мочевыводящих путях нельзя массировать живот, поясничную область. 15. В период беременности, в послеродовой период и после аборта в течение 2 месяцев противопоказаны массаж живота, поясничной области и бедер. 16. Противопоказан массаж грудных желез при любом их заболевании, но его целесообразно применять у кормящих матерей в ранние сроки после родов для увеличения выделении молока. 17. Нельзя массировать паховую, подмышечную области, пупок, соски.

Важный момент: даже при самомассаже не рекомендуется использовать вибрации при наличие внутриматочной спирали, искусственных клапанов и подобных имплантов. Также при наличии камней в печени или почках виброприемы не показаны. При алкогольном опьянении и при острых воспалительных процессах нарушена нормальная проницаемость капилляров, что приводит к усилению отека при растирании и согревании.

Самая важная статья по массажу всех времён и народов.

Совершенно не пафосное название статьи. Действительно, массаж это мощное физиотерапевтическое средство. При правильном его применении можно творить настоящие чудеса. Но неправильное применение массажных приёмов может повлечь за собой массу проблем со здоровьем у вашего пациента.

Противопоказания к массажу необходимо знать наизусть! Вы должны, обязаны разбираться в тонкостях диагноза с которым к Вам обращаются. Естественно, пациенты могут умолчать или (часто бывает) не знать о своём заболевании. По этому Вам, как специалисту, необходимо с первых секунд общения расположить пациента к себе и держать ухо востро!

Любые подозрения на противопоказания у пациента должны быть опровергнуты либо подтверждены. Не бойтесь отказывать клиенту! Часто бывает что отказом Вы спасете ему жизнь.

Противопоказания к массажу подразделяются на:

- Абсолютные

- Временные

- Локальные

Абсолютные противопоказания полностью исключают массаж. Нельзя. Ни при каких условиях. При наличии одного заболевания из списка, Вы обязаны отказать пациенту в массаже.

Конечно, желательно объяснить ему причины (если он сам не знает), чтобы про вас потом не ходили дурные слухи. Люди общаются и не всегда понимают предмет разговора. Особенно если это касается такого тёмного леса как МЕДИЦИНА.

Временные противопоказания — это противопоказания к массажу, связанные с заболеванием или состоянием пациента при которых проводить массаж опасно для здоровья пациента, либо вашего здоровья. Как пример алкогольное опьянение. Пациенту массаж в момент опьянения проводить нельзя. Могут появиться проблемы со стороны сердечно сосудистой системы. Ну или иные проблемы... Буянить начнет или приставать или стошнит его и пр. А вот проспится, пусть приходит, даже на пользу пойдет.

Локальные противопоказания в основном связаны с возможностью разнести или занести инфекцию. Читайте и всё поймете.

Итак:

Абсолютные противопоказания:

- Доброкачественные опухоли различной локализации

- Злокачественные опухоли различной локализации

- Гангрена

- Остеомиелиты

- Трофические язвы

- Болезни крови

- Ангиит

- Атеросклероз периферических сосудов

- Тромбангиит в сочетании с артериосклерозом мозговых сосудов

- аневризмы сосудов

- Сопровождающиеся церебральными кризами аневризмы аорты

- Сопровождающиеся церебральными кризами аневризмы сердца

- Тромбозы

- Тромбофлебиты

- Недостаточность кровообращения третьей степени

- Пороки клапанов сердца в стадии декомпенсации

- Аортальные пороки с преобладанием стеноза аорты

- Острая ишемия миокарда

- Выраженный склероз мозговых сосудов с наклонностью к тромбозам и кровоизлияниям

- Бронхоэктатическая болезнь в стадии тканевого распада

- Лёгочно-сердечная недостаточность третьей степени

- Острая сердечнососудистая недостаточность

- Отек легкого

- Почечная недостаточность

- Печеночная недостаточность

- Активные формы туберкулеза

- Венерические заболевания

- Психические заболевания с чрезмерным возбуждением

- Значительно измененная психика

- Рожистое воспаление подкожно-жировой клетчатки (Целлюлит)

Временные противопоказания:

- Различные заболевания кожи

- Различные заболевания ногтей инфекционной, грибковой и невыясненной этиологии

- Различные заболевания волосистой части головы инфекционной, грибковой и невыясненной этиологии

- Различные кожные высыпания

- Островоспалительные поражения кожи

- Гнойные процессы

- Воспаление лимфатических узлов сосудов

- Кровоизлияния

- кровотечения (носовое, кишечных путей, маточные)

- Заболевания вегетативной нервной системы в период обострения

- Аллергические заболевания

- Острые лихорадочные состояния

- Высокая температура тела

- Острые воспалительные процессы

- Гипертонический криз в период остроты

- Гипотонический криз период остроты

- Тошнота

- Рвота

- Боли в сердце

- Острые респираторные заболевания в течение двух-пяти дней после них

- Общие тяжёлые состояния при различных заболеваниях и травмах

- Алкогольное опьянение

- Наркотическое опьянение

Локальные противопоказания:

- Бородавки

- Повреждения кожи

- Раздражения кожи

- Ссадины

- Трещины

- Псориаз

- Нейродермиты

- Экземы (место опухоли не массируется даже после прохождения острого периода)

- Локальное увеличение и болезненность лимфатических узлов

- Значительное варикозное расширение вен с трофическими нарушениями

- Мастопатия.

Поясничная зона и живот не массируется при:

- Кисте яичника

- Эндометреазе

- Фидромае

- Болезненности при пальпации живота

- Заболеваниях органов брюшной полости с наклонностью к кровотечению

- После кровотечений в связи с язвенной болезнью, а также вызванных заболеваниями женской половой сферы и травмой

- Менструация

- Беременность

- Два месяца после родов и после аборта

При заболевании органов дыхания лечебная физкультура способствует ликвидации или уменьшению проявлений дыхательной недостаточности путем развития подвижности грудной клетки и увеличения жизненной емкости легких. В результате занятий исчезают застойные явления в легких, улучшается газообмен в тканях, восстанавливается полное глубокое дыхание. Лечебное действие физических упражнений при заболеваниях дыхательного аппарата основывается прежде всего на возможности произвольного регулирования глубины и частоты дыхания, его задержки и форсирования. С помощью специальных статических и динамических дыхательных упражнений можно переводить поверхностное дыхание на более глубокое, удлинять или укорачивать фазы вдоха и выдоха, улучшать ритм дыхания, увеличивать вентиляцию легких. Занятия лечебной гимнастикой при рациональном сочетании общеукрепляющих физических упражнений со специальными дыхательными упражнениями и разными фазами дыхания усиливают лимфо- и кровообращение в легких и этим способствуют более быстрому и полному рассасыванию инфильтратов и экссудата в легких и в плевральной полости, предупреждению образования в ней спаек. Лечение острых заболеваний органов дыхания (в подострой стадии) физическими упражнениями значительно увеличивает его эффективность и сохраняет у больных в дальнейшем работоспособность, а при хронических заболеваниях легких позволяет добиться нормализации нарушенной дыхательной функции. При применении физических упражнений надо учитывать, что вдох происходит активно, за счет сокращения дыхательных мышц, а выдох – пассивно: при расслаблении этих мышц грудной клетки.

Классификация специальной гимнастики при заболеваниях органов дыхания

- Респираторная гимнастика – рациональное сочетание специальных статических и динамических дыхательных упражнений, тренирующих равномерно фазы вдоха и выдоха, с общеразвивающими.

- Экспираторная гимнастика – выработка и закрепление навыка удлиненного выдоха путем развития силы вспомогательных и основных мышц, участвующих в выдохе.

- Релаксационно-респираторная гимнастика – равное значение уделяют дыхательным упражнениям и упражнениям на расслабление мышц с элементами аутотренинга.

Задачи ЛФК

- улучшение дыхательной функции;

- укрепление дыхательной мускулатуры;

- увеличение экскурсии грудной клетки и диафрагмы;

- растяжение плевральных спаек и очищение дыхательных путей от патологического секрета.

Важен выбор исходного положения больного. Необходимо учитывать, что лежа на спине грудная клетка соответствует фазе вдоха, ограничена функция брюшных мышц, диафрагма приподнята, а выдох затруднен; в ИП лежа на животе наиболее подвижны ребра нижней половины грудной клетки сзади; лежа на боку – движения на опорной стороне грудной клетки ограничены, а на противоположной стороне – свободны; сидя – брюшное дыхание затруднено, преобладает нижнебоковое и нижнезаднее дыхание; в ИП стоя нет ограничений для движения грудной клетки и позвоночника, это самое лучшее положение для дыхательных упражнений.

| Цель ЛФК | Особенности |

| Улучшение дренажной функции бронхов | Частая смена ИП |

| Улучшение вентиляции верхушек легких | ИП – руки на поясе |

| Улучшение вентиляции задних отделов легких | Усиливают диафрагмальное дыхание |

| Активизация дыхания в боковых отделах легких | ИП лежа на противоположном боку |

| Формирование компенсаторных реакций (улучшение вентиляции здоровых отделов) | ИП лежа на больном боку, произвольное углубление и урежение дыхания, при необратимых изменениях в аппарате дыхания (эмфизема легких, пневмосклероз и др.) – упражнения на усиление акта вдоха или выдоха, тренировка диафрагмального дыхания, укрепление дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки |

| Усиление вдоха | Отведение рук в стороны, за голову, выпрямление или прогибание туловища назад |

| Усиление выдоха | Увеличение продолжительности выдоха; наклон головы вперед, сведение плеч, опускание рук, наклон туловища вперед, подъем ног вперед, сгибание ног в коленном и тазобедренном суставах |

| Уменьшение частоты дыхания и увеличение его глубины | Создают сопротивление: вдох через суженные губы, надувание резиновых камер и др. |

| Растягивание плевральных спаек | При плевродиафрагмальных спайках – наклоны туловища в сторону в сочетании с глубоким вдохом; при спайках в боковых отделах грудной клетки – наклоны в здоровую сторону в сочетании с выдохом |

| Для усиления дренажа | Наклон туловища в сторону, противоположную локализации патологического процесса, в направлении бифуркации трахеи |

| Уменьшение возбуждения дыхательного центра | Упражнения в расслаблении |

| Статические и динамические упражнения | Контроль за дыханием |

| 1. Грудное дыхание – это дыхание преимущественно верхних и средних отделов грудной клетки, при которых изменяется внутригрудное давление, что ведет к изменению общего и местного кровообращения | Больной кладет руку на грудь и через нос делает глубокий медленный вдох на 3-4 счета, грудная клетка приподнимается, растягивая межреберные мышцы. Выдох через рот – губы сложены трубочкой. Выдох может быть спокойным, медленным, продолжительным или коротким, прерывистым, резким. |

| 2. Диафрагмальное дыхание – это дыхание преимущественно нижних отделов легких, способствует отхождению воздуха и жидкости из плевральной полости через дренаж, облегчает работу левого желудочка сердца, усиливает приток крови к правому желудочку, стимулирует функцию желудочно- кишечного тракта, уменьшает застойные явления | Лучшее ИП – лежа на спине, ноги прямые, правая ладонь лежит на животе, левая – на груди. Продолжительный выдох через рот при сжатых губах (живот втягивают), затем вдох через нос, живот при этом выпячивается (внутрибрюшное давление повышается) |

Массаж при заболеваниях органов дыхания

Задачи : рефлекторное трофическое влияние на легкие, укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение крово- и лимфообращения, увеличение подвижности ребер.

Впервые в систематизированном наглядном виде профессионально представлена вся информация по профилактическому и лечебному массажу. Оптимальное освоение практических приемов массажа достигается благодаря крупным фотографиям и схемам.

Необходимые основы анатомии человека, диагностика опорно-двигательного аппарата приведены в базисном, кратком, изложении. В текстовых фрагментах книги обосновано применение массажа при различных заболеваниях, разъяснены показания и противопоказания к его применению.

Обширный иллюстративный материал, лаконичность и доступность изложения делают атлас незаменимым наглядным пособием, сочетающим достоинства атласа и справочника. Атлас станет незаменимым для массажистов, врачей мануальной терапии, спортивных врачей, а также врачей и методистов современных фитнес-центров. Книга будет полезна студентам медицинских вузов и слушателям системы последипломного образования, специализирующимся в области восстановительной медицины, а также всем, кто заинтересован в укреплении здоровья без лекарств.

Книга:

Массаж при заболеваниях органов дыхания

При воспалении бронхов (бронхит) ведущим синдромом становится нарушение проходимости бронхов для движения воздуха и секрета (мокроты) в связи с уменьшением просвета бронхов - обструкцией (сужением), преходящей (например, при бронхиальной астме) или постоянной и нарастающей в своей интенсивности (при хроническом обструктивном бронхите)

Столь же важным нарушением вентиляции является ограничительный синдром. Например, при очаговой и крупозной пневмонии происходит уменьшение дыхательной поверхности легких. Уменьшение легочных объемов при этих заболеваниях, особенно при сопутствующем воспалении плевры, может быть вызвано сознательным ограничением экскурсии грудной клетки вследствие выраженного болевого синдрома. При хроническом течении пневмонии, когда наблюдается истинное уменьшение легочной ткани (ее склерозирование), а также при ограничении подвижности самого легкого из-за развития спаек, препятствующих его расправлению, обнаруживаются также ограничительные нарушения вентиляции.

В патогенезе дыхательной недостаточности большое значение имеет дискоординация в работе различных групп дыхательных мышц (например, верхнегрудных и нижнегрудных). Известно, что перед мышечной работой и в самом начале ее дыхание усиливается по механизму условного рефлекса. Включение в восстановительное лечение процедур массажа и упражнений, связанных с движением верхних и нижних конечностей и совпадающих с фазами дыхания, становятся условно-рефлекторным раздражителем для деятельности дыхательного аппарата и способствует формированию у больных условного проприоцептивного дыхательного рефлекса. В конечном итоге применение перечисленных средств восстановительного лечения приводит к более слаженной работе реберно-диафрагмального механизма дыхания с большим вентиляционным эффектом и с меньшей затратой энергии на работу дыхания.

Улучшение во время проведения процедур массажа и физических упражнений кровотока в работающих мышцах вызывает уменьшение сопротивления кровотоку на периферии, что в свою очередь облегчает работу левой половины сердца. Последнее чрезвычайно важно у пациентов старших возрастных групп при сопутствующих поражениях сердечно-сосудистой системы (гипертензия, миокардиодистрофия и др.). Одновременно облегчается венозный приток крови к правой поработающих мышц. Кроме того, расширение периферического сосудистого русла сопровождается увеличением поверхности соприкосновения крови с клетками тканей, что в сочетании с более равномерной вентиляцией альвеол приводит к повышению утилизации кислорода.

Основные задачи: общее оздоровление организма, укрепление дыхательной мускулатуры, увеличение легочной вентиляции и газообмена, улучшение подвижности грудной клетки.

Физические упражнения и массаж улучшают выделение мокроты, формируют оптимальный стереотип полного дыхания с удлиненным выдохом.

План массажа: воздействие на паравертебральные и рефлексогенные зоны грудной клетки, косвенный массаж диафрагмы, легких и области сердца, дыхательные упражнения.

Положение пациента - сидя и лежа.

Массаж назначают после стихания острых явлений в период обратного развития заболевания при удовлетворительном общем состоянии и нормализации температуры. Наличие слабости и болей в боку не является противопоказанием к применению массажа.

Методика лечебного массажа

Массаж паравертебральных зон L5-L1, Th9-Th3, C4-C3:

Поглаживание плоскостное, поверхностное и глубокое;

Растирание - полукружное подушечками пальцев и локтевым краем ладони;

Штрихование, строгание и пиление;

Разминание - продольное сдвигание, надавливание;

Растяжение и сжатие;

Непрерывная вибрация, пунктирование.

Массаж широчайших и трапециевидных мышц:

Поглаживание, растирание, разминание, вибрация;

Поперечное разминание в направлении снизу вверх широчайших мышц спины в области подмышечных впадин и надключичных краев трапециевидных мышц в направлении от затылка к плечевым суставам.

Массаж грудино-ключично-сосцевидных мышц:

Щипцеобразное поглаживание и разминание;

Пунктирование и непрерывная вибрация подушечками пальцев;

Пунктирование и поколачивание в области VII шейного позвонка.

Массаж межлопаточной области и надлопаточных зон:

Поглаживание подушечками пальцев и ладонью в полукружных направлениях;

Растирание подушечками пальцев, опорной поверхностью и локтевым краем кисти;

Пиление и пунктирование кончиками пальцев;

Непрерывная вибрация.

Массаж над-и подключичных зон:

Поглаживание подушечками пальцев и локтевым краем ладони в направлении: от грудины к акромиально-ключичным сочленениям;

Растирание циркулярно подушечками пальцев;

Штрихование и растирание в продольном направлении ладонным краем кисти;

Пунктирование пальцами и непрерывная вибрация.

Массаж акромиально-ключичных и грудино-ключичных суставов:

Поглаживание ладонными поверхностями пальцев в полукружных направлениях и в направлении к подключичным и подмышечным впадинам;

Растирание суставных сумок;

Непрерывная вибрация и пунктирование в области суставов.

Массаж больших грудных и передних зубчатых мышц: поглаживание, растирание, разминание и вибрация.

Массаж межреберных промежутков:

Граблеобразное поглаживание подушечками пальцев в направлении: от грудины к позвоночному столбу;

Полукружное растирание и штрихование кончиками пальцев;

Ритмичные надавливания кончиками пальцев межреберных промежутков;

Поглаживание и растирание реберных дуг.

Массаж диафрагмы: непрерывная вибрация и ритмичные надавливания ладонями по ходу X–XII ребер в направлении от грудины к позвоночному столбу.

Косвенный массаж (по Куничеву Л. А.):

Области легких - непрерывная вибрация и ритмичные надавливания над легочными полями сзади и спереди.

Области сердца:

Непрерывная вибрация области сердца;

Легкие толчкообразные ритмичные надавливания ладонью над сердцем и в области нижней трети грудины.

Грудной клетки:

Сдавливание ладонями грудной клетки по аксиллярным линиям на уровне V–VI ребер;

Сотрясение грудной клетки, сжатие и растяжение грудной клетки;

Дыхательные упражнения.

Продолжительность процедуры - 12–18 мин. Курс лечения - 12 процедур через день.

В начале курса лечения на первых процедурах массажу подвергают переднюю и боковые поверхности грудной клетки.

Продолжительность процедуры массажа не должна превышать 7–10 мин.

Постепенно, от процедуры к процедуре, продолжительность массажа увеличивают до 15–20 мин и массажу подвергают грудную клетку со всех сторон.

На межреберных мышцах используют граблеобразное поглаживание и растирание в направлении: спереди назад вдоль межреберий.

При выполнении спиралевидного растирания четырьмя пальцами особое внимание уделяют растиранию мягких тканей в области позвоночника, межлопаточной области, под нижними углами лопаток и вдоль их внутреннего края.

На задней поверхности грудной клетки следует добавить в предложенную схему приемы поперечного непрерывистого разминания и накатывания.

На передней поверхности грудной клетки используют те же массажные приемы, но с большей силой воздействия.

Методика массажа по О. Ф. Кузнецову

План массажа: область носа, носогубный треугольник, передняя поверхность грудной клетки, задняя поверхность грудной клетки (подушка под живот - дренажное положение).

Массаж носа и носогубного треугольника. При массажировании этих зон происходит рефлекторное воздействие на области верхних носовых ходов, которые оказывают влияние на усвоение кислорода в тканях легких. Приемы: поглаживание, растирание и непрерывистая лабильная вибрация крыльев носа. Продолжительность - 1–1,5 мин.

Каждый прием проводится 1–2 раза.

Растирание и вибрация осуществляются довольно энергично.

Массаж указанных областей не должен занимать более 1–1,5 мин.

Интенсивный массаж асимметричных зон грудной клетки (ИМАЗ)

Показания - бронхиты, пневмония с астматическим компонентом.

Массаж начинают с воздействия на мышцы грудной клетки; приемы массажа проводятся интенсивно.

Массируются зоны передней и задней поверхности грудной клетки; каждая зона массируется два раза.

Зоны передней поверхности грудной клетки массируются по 2,5–3 мин (низ - верх, низ - верх); продолжительность 12 мин.

Зоны задней поверхности грудной клетки массируются по 5–6 мин каждая (20–25 мин).

Первый вариант массажа - левый верх, правый низ.

Второй вариант массажа - правый верх, левый низ (рис. 1).

При локализации пневмонии в левой нижней доли сегментов выбирают 2-й вариант.

При аллергических состояниях, астматическом компоненте (бронхиальная астма, астматический бронхит) рекомендуется начинать курсовое лечение со 2-го варианта.

Курсовое лечение - 4–6 процедур. Физические упражнения целесообразнее проводить до массажа, так как после процедуры рекомендуется тепло и отдых в течение 2 ч.

Массаж передней поверхности грудной клетки

План массажа : грудная клетка, включая область живота: на передней поверхности - до уровня пупка, на задней поверхности - до гребней подвздошных костей.

Положение пациента - лежа на спине (головной конец кушетки приподнят).

А. Торакоабдоминальная зона

Плоскостное поверхностное и глубокое поглаживание;

Растирание (штрихование, пиление, гребнеобразное, циркулярное);

Разминание (сдвигание поперечное, накатывание, циркулярное);

Похлопывания, стегания.

Б. Верхняя зона

Проводятся следующие массажные приемы:

Растирание (штриховое - подушечками пальцев, ладонью, круговое);

Вибрация в области верхушки сердца (V межреберье), в области клювовидного отростка (малая грудная мышца), в месте прикрепления большой грудной мышцы;

Разминание (большая грудная мышца) - продольное, сдвигание, циркулярное.

Заканчивают массаж приемами прерывистой вибрации на нижней и верхней зонах - поколачивание и рубление.

Задняя поверхность грудной клетки

Положение пациента - лежа на животе (подушка под живот) - создание дренажного положения

А. Нижняя зона

План массажа: массажные движения проводятся в направлении: от угла лопатки до гребня подвздошной кости.

Проводятся следующие массажные приемы:

Поглаживание;

Растирание - штриховое, гребнеобразное, пиление (большими пальцами паравертебрально; круговое с отягощением);

Разминание - поперечное, продольное, сдвигание - продольное и поперечное;

Растирание;

Вибрация - а) непрерывистая граблеобразно (по VI–IX межреберным промежуткам) в направлении: от задней подмышечной линии к передней; б) прерывистая - поколачивание.

Б. Верхняя зона

План массажа: массаж шейно-затылочной области в направлении к углу лопатки.

Проводятся следующие массажные приемы:

Поглаживание;

Растирание (штрихование, гребнеобразное основанием ладони);

Разминание (большими пальцами) в межлопаточной области, в шейно-затылочной области в направлении: от ушной раковины к позвоночному столбу (круговое); сдвигание верхней порции трапециевидных мышц; продольное, поперечное по краям широчайшей мышцы;

вибрация прерывистая - поколачивание и рубление.

Заштрихованы зоны задней и передней поверхности, которые подвергаются массажным воздействиям (рис. 3).

Рис. 3. Варианты интенсивного массажа асимметричных зон (по О. Ф. Кузнецову): а) первый вариант интенсивного массажа: зоны гипертрофики в области проекции верхней доли левого легкого, средней и нижней доли правого легкого; б) второй вариант интенсивного массажа: зоны гипертрофики в области проекции верхней доли правого легкого, нижней доли и язычкового сегмента левого легкого

Методика сегментарного массажа

(Glaser O. u. Dalicho A. W.)

Показания к назначению массажа:

Изменения в соединительной ткани: затылок (С3), межлопаточная область (С7-^2), паравертебральные мышцы (С8-ТМ0), по ходу реберных дуг (Th6-Th10), под ключицами (С4), область грудины (С5-ТМ), слева и справа от грудины (Th2-Th1).

Изменения в мышцах: ременная мышца головы (С3), трапециевидная мышца (С6), большая ромбовидная (С8-Тн2, Th4-Th5), подостная (С7-Тh1), межреберные в области реберных дуг (Th6-Th9), грудино-ключично-сосцевидная (С3-С4), большая грудная (Th2-Th4).

Изменения в надкостнице: грудина, ребра, ключица, лопатка.

Максимальные (триггерные) точки: валик трапециевидной мышцы, под ключицами, у краев ребер.

План массажа - сочетанное воздействие различных приемов массажа на область спины и грудной клетки.

При бронхиальной астме и плевральных спайках эффективны приемы растяжения мышц грудной клетки.

Массажные приемы должны сочетаться с дыхательными упражнениями.

К дыхательным упражнениям относятся упражнения, при выполнении которых произвольно (по словесной инструкции или по команде) регулируются компоненты дыхательного акта.

Применение дыхательных упражнений с лечебной целью может обеспечить:

Нормализацию и совершенствование механизма дыхания и взаимокоординацию дыхания и движений;

Укрепление дыхательных мышц (основных и вспомогательных);

Улучшение подвижности грудной клетки и диафрагмы;

Растягивание шварт и спаек в плевральной полости;

Предупреждение и ликвидацию застойных явлений в легких; удаление мокроты.

Дыхательные упражнения подразделяются на динамические и статические.

К статическим относятся упражнения, не сочетаемые с движениями конечностей и туловища, а также упражнения с дозированным сопротивлением:

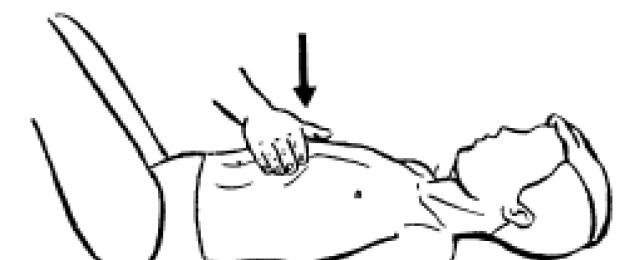

а) диафрагмальное дыхание с сопротивлением рукам массажиста (методиста ЛФК) в области края реберной дуги ближе к середине грудной клетки (рис. 4);

Рис. 4. Диафрагмальное дыхание с преодолением сопротивления рук массажиста (методиста ЛФК)

Рис. 6. Верхнегрудное дыхание с преодолением сопротивления рук массажиста (методиста ЛФК)

Рис. 5. Диафрагмальное дыхание с преодолением сопротивления (мешочек с песком)

Рис. 7. Нижнегрудное дыхание с преодолением сопротивления рук массажиста (методиста ЛФК)

Рис. 8. Верхне-и среднегрудное дыхание с преодолением сопротивления рук массажиста (методиста ЛФК)

б) диафрагмальное дыхание с укладкой на верхний квадрант живота мешочка с песком различного веса (0,5–1 кг) (рис. 5);

в) верхнегрудное двустороннее дыхание с преодолением сопротивления рук массажиста в подключичной области (рис. 6);

г) нижнегрудное дыхание с участием диафрагмы с сопротивлением рук массажиста (методиста ЛФК) в области нижних ребер (рис. 7);

д) верхнегрудное дыхание справа (слева) с сопротивлением рук массажиста (методиста ЛФК) в верхней части грудной клетки (рис. 8).

Динамическими называются упражнения, в которых дыхание сопровождается различными движениями верхних и нижних конечностей, туловища.

При различных заболеваниях внутренних органов очень часто прибегают к использованию массажа. Это связано с тем, что он является прекрасным средством для уменьшения боли, снятия напряжения в мышцах, поднятия тонуса организма и его общего оздоровления. Все эти свойства очень важны при лечении различных заболеваний – таких, как, например, болезни нервной системы (прежде всего неврозы, невриты, невралгии), кровеносной системы (в том числе и заболевания кроветворных органов), дыхательной системы, пищеварительного тракта, мочеполовой системы, а также связок, сухожилий, суставов.

Массаж применяется прежде всего для воздействия на нервные рецепторы, которые расположены на коже, в мышцах и тканях. Рецепторы проводят импульсы, связанные с воздействием внешней среды (холодного и теплого воздуха, солнечного света, воды, любого механического раздражения). Импульсы идут от внешних слоев кожи до окончаний нервных волокон. Именно по ним поступают импульсы в кору больших полушарий, и там происходит сложная реакция, в результате которой импульсы идут к различным внутренним органам и системам.

При массировании кожа испытывает механическое воздействие от растирания, разминания, надавливания и т. д., а нервные рецепторы, расположенные в разных слоях кожи, передают эти импульсы в центральную нервную систему, к большим полушариям головного мозга.

Кроме этого, массаж улучшает и состояние самой кожи: он удаляет отжившие клетки верхнего слоя, усиливает действие сальных и потовых желез, помогает выведению из организма продуктов распада и шлаков.

В результате массирования происходит усиление движения крови, лимфы, межтканевой жидкости, уменьшаются или совсем исчезают застойные явления и усиливается обмен веществ. После сеанса массажа человек чувствует себя бодрым и отдохнувшим. Результат такого воздействия на организм говорит о пользе массирования.

Но как давно люди узнали об этих свойствах массажа?

Из истории массажа

Массаж как средство поднятия общего тонуса организма и восстановления сил был известен еще несколько тысячелетий назад. Его применяли в Древнем Египте и Вавилоне, Ассирии и Месопотамии. Об этом имеются различные археологические свидетельства: рисунки на глиняных табличках, папирусе, дереве и даже камне. Целый комплекс массажных приемов, высеченных на камне, обнаружили ученые-археологи в гробнице фараона Анкамахора, жившего в III тысячелетии до н. э. Эта гробница носит название гробницы Целителя.

Не только Анкамахор, но и другие фараоны и правители приказывали запечатлеть массажные приемы, чтобы они стали известны другим людям.

Исследование развалин древней столицы Ассирии показало, что ассирийцы большое внимание уделяли массированию при различных травмах. Об этом свидетельствуют находки в древних храмах. Таким образом, уже несколько тысячелетий назад человек знал о благотворном действии массажа на организм. Но не древние египтяне или ассирийцы были лучшими знатоками массажа. Первенство по праву принадлежит китайцам.

Во II тысячелетии до н. э. китайским целителем Чжу-цзы был написан трактат, в котором подробно рассказывалось о пользе массажа и приводились различные методики массирования. Данное произведение стало основополагающим для целой серии работ, в которых были сформулированы основы классического массажа. Но китайцы не только записывали уже известные массажные приемы, они постоянно совершенствовали свои методики. В Древнем Китае насчитывалось более 2000 школ массажа. Наиболее известными из них были школы в провинциях Шандунь, Гуаньчжуань и Хэнань.

По мнению китайских целителей, массаж является искусством, которое требует особой подготовки и мастерства. Ведь массаж помогает человеку не только расслабиться, но и достичь гармонии между телом и духом. «После массажа обновленный человек смотрит новыми глазами на окружающий мир» – это высказывание принадлежит знаменитому целителю И-Фуи, который был главным придворным врачом у императора Лу-цзи. И-Фуи более 40 лет изучал, исследовал и сравнивал методики разных школ. Он оставил после себя более двух десятков трактатов, в которых выявил преимущество одних школ над другими. Сам же И-Фуи был сторонником «простого» массажа и всегда подчеркивал его преимущество перед «сложным». А особую славу И-Фуи заслужил тем, что своим искусством спас однажды от смерти девушку-танцовщицу. Император не только простил девушке ее провинность, но и после этого назначил И-Фуи главным придворным лекарем.

Знаменитый целитель прожил долгую жизнь, оставив после себя множество трактатов по медицине и более трех десятков учеников. Но ни один из них не смог в своем мастерстве превзойти знаменитого учителя.

И хотя И-Фуи всегда подчеркивал преимущество «простого» массирования, то есть проводимого руками, без каких-либо приспособлений, в китайском массаже очень часто применялись специальные палочки различной длины и толщины для усиления воздействия на кожу. Они стали прообразом акупунктуры и до сих пор применяются в некоторых китайских школах массажа, придерживающихся старинных методик.

Японцы разработали собственные методики массирования, но многое все же переняли у китайцев. Они стали последователями И-Фуи и не использовали для массирования других инструментов и приспособлений, кроме собственных рук. Помимо этого, японцы придерживались постулата, выведенного одним китайским врачом. Согласно ему, массаж должен проводиться только в том месте, «которое радует взгляд и ласкает слух». В помещениях, где проводился массаж, они открывали раздвижные двери, чтобы массируемый мог видеть красивый пейзаж: цветущие растения, вечнозеленые деревья. Его слух услаждали пение птиц и журчание стекающей по камням воды. Не изысканные драпировки, музыка и стихи должны были создавать особую ауру при массировании, а красота и гармония природы, с которой человек сливался душой. В то время когда тело расслаблено, красота окружающего мира воспринимается по-особому.

На основе классического японского массажа разработан точечный массаж шиацу, который в наше время занимает значительное место среди нетрадиционных способов лечения многих заболеваний.

Кроме этого, японцы сочетали проведение массажа с водными процедурами. Сначала человек погружался в горячий источник, а затем, после выхода из него, проводился сеанс массирования. Японцы очень давно открыли целебные свойства термальных источников – онсенов. Об этом есть свидетельства в письменных документах VIII века. Онсенов различают девять видов, в зависимости от преобладания тех или иных минеральных веществ. Так, в красных онсенах имеется избыток железа, в соляных особенно много различных минеральных солей, а в угревых – щелочи. После купания в таком источнике кожа становится скользкой, словно у угря.

В зависимости от температуры онсена человек проводил в нем от 5 до 35 минут. Затем, выйдя из источника, удалялся в особую беседку, где и проводился сеанс массирования. Этот обычай насчитывает несколько веков и в настоящее время применяется перед сеансом массирования. Но если сначала это было редкой привилегией монахов закрытых монастырей, то с конца XVI века об обычае стало известно касте воинов. Именно в XVI веке знатный феодал Такеде Сингену после сражений с воинами-самураями отправлялся купаться в горячие источники. Среди его воинов обязательно находилось несколько врачей, которые к тому же прекрасно владели приемами массирования. Таке-де Сингену заметил, что после купания в онсенах и массажа быстрее залечиваются раны от меча, заживают переломы, порезы и ушибы. Данные средства помогали снять напряжение после боя и прекрасно восстанавливали силы перед новыми сражениями.

Слава о непобедимых и неуязвимых воинах Сингену прокатилась по всей Японии. Многие враги феодала пытались выведать секрет быстрой поправки его воинов. Но открыт он был только в ХIХ веке. Именно в это время в Европе пристально изучались разные методики массирования, не остался без внимания и японский массаж.

В наше время этими средствами пользуются все без исключения японские спортсмены, когда готовятся к состязаниям. В середине ХХ века японские врачи открыли, что можно сочетать не только купание в термальном источнике, но и массирование руками с массированием, которое производят струи воды. Японцы стали строить небольшие искусственные водопады возле онсенов. Такие методы очень хорошо помогают сохранить здоровье и долголетие. А пожилые люди, которые прибегают к подобным средствам, утверждают, что это прибавляет им сил и они чувствуют себя помолодевшими. В настоящее время европейские и американские ученые снова обращают пристальное внимание на японский массаж, который сочетается с купанием в термальных источниках. Но не только здоровье и долголетие интересуют их. Всего несколько лет назад французским ученым Полем Гангуа было сделано открытие, что данные средства прекрасно помогают при лечении многих заболеваний органов дыхания. Сегодня разрабатывается несколько методик лечения данных заболеваний на основе опытов Поля Гангуа.

Множество школ массажа имелось и в Индии, где массаж был известен несколько тысячелетий назад. Индийские целители прославилась многочисленными трактатами, в которых описывались разные приемы и техники массажа. Индийцы также использовали массаж при лечении многих заболеваний. Их методики во многом отличались от тех, какими пользовались китайцы и японцы. Кроме этого, они первыми начали применять до массажа влажное обтирание, а также разработали массаж в условиях паровой бани. Для этого на специальные раскаленные железные плиты выливалась вода, которая превращалась в пар. В этом помещении применялись легкие массажные приемы, для более сложных предназначалось другое.

Индийцы перед проведением массажных приемов тщательным образом очищали тело, удаляя с него пыль и пот с помощью чистой воды, а затем омывали его ароматной водой. После проведения массажных приемов проводились водные процедуры: обливание тела водой или купание в источнике. Это, по мнению индийских целителей, давало хороший результат не только для оздоровления тела, но и для противостояния старению.

Современные ученые взяли себе на вооружение старинные методики. Тщательно изучив их, они разработали целый массажный комплекс для омоложения организма. Данными методиками пользуются не только в массажных салонах Востока, но и в европейских и американских институтах красоты.

Методики оздоровительного и омолаживающего массажа разрабатывались не только в странах Дальнего Востока – таких, как Китай, Япония и др., но и на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Например, в Древнем Египте к массажу был несколько иной подход, что связано с особенностями климата. Жаркое солнце, сухой воздух и пыль делали кожу плотной и грубой, на ней нередко появлялись трещины. И массажные приемы в соответствии с этим также применялись грубые. Вместо нежных прикосновений особое внимание уделялось глубокому разминанию, растиранию и ударным приемам.

Подготовка к массажу включала в себя водные процедуры (купание в ванной), чтобы человек мог смыть грязь и пот. Вместо ванны иногда применялось обтирание влажной тканью. Затем проводилось растирание подогретыми маслами. Их втирали не только руками, но и специальной шерстяной тканью, чтобы масло проникло как можно глубже в кожу, размягчило ее, сделало эластичной и готовой к массажным приемам. Только после такой подготовки массажист приступал к основному массированию.

Воду и масло для проведения массажа использовали и древние греки. У них также были специальные школы, в которых рабов обучали искусству массажа. О его пользе древними врачами (Гиппократ, Гален) написано немало медицинских трудов. Древние греки обратили особое внимание на то, как благотворно действует массаж при лечении различных заболеваний. Но не менее важным они считали применение массажа здоровыми людьми для того, чтобы постоянно держать тело в хорошей физической форме. Это было особенно важно, так как греки очень часто устраивали игры и состязания, посвященные разным богам, вели войны. Для участия в войне специальная комиссия отбирала здоровых и крепких людей.

Вместе с воинами отправлялись на войну и рабы, которые до начала битвы готовили воинов, а затем, после сражения, проводили массаж, чтобы снять напряжение, усталость, помочь при ушибах и травмах. На каждые 10 000 воинов, шедших на войну, приходилось по 3-4 тысячи специально обученных массажу рабов.

Греки первыми стали разделять общий массаж, подходящий для здоровых людей, и лечебный, предназначенный только для больных. Греческий врач Ге-родикос (484-425 годы до н. э.) был первым, кто постарался дать научное обоснование лечебному массажу. Великий Гиппократ (460 – около 370 года до н. э.) продолжил эту работу. Он также четко проводил границу между общим и лечебным массажами.

Массаж использовали и древние римляне, которые многое позаимствовали у греков. Например, устройство общественных бань, в которых имелись особые массажные помещения. Такие помещения устраивали в собственных домах богатые граждане. Их гости могли там отдохнуть, принять ванну, получить массаж, восстанавливающий силы. Подобная приверженность к массажу была не роскошью, а необходимостью, так как римляне, подобно грекам, большое внимание уделяли культуре тела.

Массажные приемы римляне также совершенствовали, о чем есть свидетельства в трудах знаменитого ученого Цельса, который был очень большим приверженцем массажных приемов. Кроме Цельса, оставили после себя труды о пользе массажа Асклепиад, Гален, Манкониус и Филий Главт (I-II века н. э.). Многие их работы, к сожалению, были уничтожены во время нашествия на Рим варваров, и свидетельства сохранились только в отрывочных сведениях средневековых врачей.

А варвары, разрушившие Рим, погубили и его богатейшую культуру, забвению было предано и искусство массажа. В варварских племенах пользовались только самыми простейшими и грубыми приемами, которым было очень далеко до подлинного искусства массирования древних римлян. И очень долго в Европе массаж не развивался и не совершенствовался.

Главным центром развития искусства массажа, без сомнения, стал Восток. В Средние века там наблюдался своего рода расцвет массажа. Свидетельством этого является множество книг по медицине восточных лекарей, которые восхваляли массаж как «чудодейственное средство для восстановления сил и снятия усталости». Знаменитый философ и врач Ибн Сина (Авиценна, 980-1037 годы), который с 16 лет начал лечить людей, подчеркивал в своем «Врачебном каноне» значение использования массажа как отличного лечебного средства. В «Каноне» он указал следующие виды массажа: сильный, укрепляющий тело, и слабый, смягчающий, расслабляющий его; продолжительный, способствующий похудению; умеренный, равный физическим нагрузкам; восстановительный после физических упражнений. Этот труд содействовал развитию массажа в Турции, Персии и других странах.

В своих суждениях и в практическом применении массажа Авиценна не был одинок. Его поддерживал другой знаменитый врач, живший в XII веке, – Хусейн ибн Араби, который оставил после себя много медицинских трактатов, посвященных различным массажным приемам. Ибн Араби первым стал использовать массаж при лечении различных форм нервных и психических заболеваний. Он разработал и применял на практике собственные методики массажа, которые помогали избавиться от навязчивых идей и необоснованных страхов.

Используемые им методики помогали людям исцелиться от невралгии, а подлинную славу он заслужил себе тем, что с помощью массажа избавлял человека от мигреней. За это врач получил награду от эмира Ашик-хана, долгое время страдавшего данным заболеванием. Он предлагал Ибн Араби должность главного лекаря при своем дворе и очень высокую плату. Но врач и философ отказался от этого предложения, предпочтя остаться в родном городе, а к Ашик-хану отпустил своего лучшего ученика. Между учителем и учеником долгие годы шла переписка, в которой обсуждалось применение различных массажных приемов. Многие из этих писем сохранились до настоящего времени и дают прекрасное представление о техниках и методиках средневекового восточного массажа.

Огромный интерес к данным методикам вспыхнул в XIV веке, в эпоху Возрождения. Именно в это время массаж снова стал применяться в Европе. Художники и скульпторы постоянно подчеркивали красоту человеческого тела. Изыскивались все и новые и новые способы для достижения гармонии между телом и духом. Массажные приемы изучались по трудам древнегреческих и древнеримских врачей, не остались без внимания и книги восточных целителей. На основе греческого, римского и восточного был разработан классический массаж, который дошел почти без изменений до нашего времени.

Следует отметить, что весьма значительную роль в пропаганде массажа сыграли труды таких врачей, как Пьетро Егилат, Монде де Сиучи и Бертуччио. Им принадлежит множество работ, в которых они весьма подробно описали различные техники массажа. Упоминалось и о его благотворном влиянии на организм. Лечебный массаж стали использовать на практике: больным проводили специальные сеансы, а затем исследовался результат их воздействия на организм.

Первенство в применении лечебного массажа принадлежит французскому военному врачу Амбруазу Паре. Леча раненых, Паре стал пробовать применять приемы лечебного массажа и убедился, насколько быстрее больные поправляются после таких сеансов.

Им были разработаны собственные методики лечебного массажа, которые он применял при разных типах ранений. Кроме этого, врач постоянно использовал при массировании различные душистые мази и подчеркивал их важность. Им самим было составлено несколько мазей на основе меда, которые обладали хорошим лечебным эффектом. Приготовленная по рецепту Амбруаза Паре на основе меда, яичных желтков и розового масла мазь применялась массажистами вплоть до ХIХ века. В настоящее время усовершенствованный рецепт этой мази служит основой для некоторых косметических лосьонов и массажных кремов.

Следуя примеру Амбруаза Паре, многие врачи стали обращаться к лечебному и общеоздоровительному массажу как к прекрасному средству при лечении многих заболеваний. Подтверждением этому может служить труд известного немецкого врача Гофмана «Радикальное указание, как человек должен поступать, чтобы избежать ранней смерти и всевозможных болезней». Книга содержит множество рекомендаций о том, как использовать различные приемы массажа. Особое же внимание в ней обращено на такой прием, как растирание, и на его применение при острых и хронических заболеваниях.

В XVIII веке появилась еще одна работа – «Медицинская и хирургическая гимнастика». Ее автором стал французский врач Жозеф Тиссо, описавший благотворное влияние растирания на организм человека, а также необходимость его постоянного применения в лечебных целях.

В ХIХ веке шведский врач Пер Хенрик Линг представил медицинской общественности полностью обоснованный комплекс лечебного массажа. Результаты его исследований были описаны в книге «Общие основы гимнастики». Он применял массаж при лечении различных травм и убедился в эффективности своих методик. Расстройство двигательных функций организма в результате различных травм ранее считалось неизлечимым. Шведский врач смог опровергнуть данное утверждение и подробно описал в своей книге методики, которые приводили к выздоровлению.

Линг разработал методики массажа для лечения внутренних органов. А суставы и связки он предложил лечить при помощи таких новых приемов, как движение и вибрация. Его методики вошли в медицину под названием «шведский массаж».

Методики Пера Хенрика Линга, описанные им в «Общих основах гимнастики», стали широко применяться многими врачами. Некоторые использовали их как основу для создания собственных методик массирования. Спустя 10 лет после выхода в свет книги Линга в Европе практически не осталось клиник, где не назначался бы курс лечебного массажа. А в курортной зоне он стал обязательным средством при лечении различных заболеваний.

Кроме практического применения, широко изучалась и теория массажа. Во многих медицинских институтах были открыты специальные кафедры по изучению массажных приемов и их воздействию на организм человека. Появилось много различных монографий, подтверждавших огромный эффект лечебного массажа.

В ХХ веке большое внимание стало уделяться специализированному применению массажа. Было описано несколько видов массажа, включавших различные методики и отличавшихся друг от друга назначением. Так, выделяют общеоздоровительный, лечебный, профилактический, спортивный, косметический, детский, эротический массажи, а также самомассаж. Применение каждого из них обусловлено конкретной целью и преследует определенные задачи. Каждый из этих видов имеет собственные методики выполнения.

Некоторые из них базаируются на шведской системе Линга, другие разработаны на основе японского или китайского массажа. Сейчас специалисты стараются совмещать различные методики, благодаря чему появился новый вид массажа – комбинированный. Этот вид еще называют универсальным, так как его элементы могут быть использованы в различных видах массажа.

Комбинированный массаж имеет много сторонников, так как благодаря его применению осуществляется более глубокое воздействие на все органы и системы организма, что способствует его нормальному функционированию.

Применение массажа при различных заболеваниях

Массаж назначается при лечении многих заболеваний. Лечащий врач всегда подбирает наиболее оптимальный вариант массирования. Это может быть общий лечебный массаж или только сегментарно-рефлекторный массаж определенной области. Также врач может дать некоторые рекомендации массажисту, чтобы при массировании состояние больного не ухудшилось.

Лечебный массаж назначается при гипертонической болезни, нейроциркуляторной дистонии (гипотонии), многих нервных заболеваниях. Это невриты, среди которых: неврит локтевого нерва, неврит плечевого нерва, неврит срединного нерва, неврит седалищного нерва, неврит бедренного нерва, неврит малоберцового нерва, неврит большеберцового нерва. В данном случае проводится массаж конечности, подверженной заболеванию. На остальных участках тела также применяется массаж, но при его выполнении не делается акцента на болевые зоны.

При невропатии лицевого нерва проводится сегментарно-рефлекторный массаж лица и волосистой части головы. При рассеянном склерозе и полиневропатиях применяется общий лечебный массаж. При сирингомиелии особое внимание уделяется зонам, лишенным болевой и температурной чувствительности.

Помимо этого, лечебный массаж является прекрасным средством избавления от боли при невралгии затылочного нерва. Массирование данной зоны снимает напряжение и боль, проходят головокружение и тошнота.

Кроме заболеваний нервной системы, массаж применяется при различных заболеваниях позвоночника, особенно при остеохондрозах и радикулитах. При радикулопатиях (банальных радикулитах) акцент делается именно на зону заболевания – шейный отдел, грудную, пояснично-крестцовую или тазовую область.

Те же отделы подвергаются массированию и при остеохондрозах. Это связано прежде всего со строением позвоночника и нарушением нормального функционирования позвоночного диска. В этом случае массаж снимает боль и помогает расслабиться напряженным нервам. После нескольких сеансов человек может нормально ходить, поворачиваться, не опасаясь резких прострелов в болевых зонах.

Массирование проводится при заболеваниях дыхательного аппарата. В этом случае особое внимание уделяется тем массажным приемам, которые помогают вентилировать легкие и улучшают их функционирование. Одним из подвидов лечебного массажа является перкуссионный, который применяется при бронхитах, пневмониях, плевритах, бронхиальной астме и эмфиземе легких. Чаще всего при подобных заболеваниях назначается сегментарно-рефлекторный массаж. После того как острая стадия болезни минует, применяется общий лечебный массаж.

Он также важен и при заболеваниях внутренних органов – таких, как желудок и двенадцатиперстная кишка. Лечебный массаж применяется при язвенной болезни данных органов, а также при заболеваниях печени и желчного пузыря. При этом используются особые методики, которые улучшают состояние больного.

Массаж применяют при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах. В этом случае лечебный массаж постепенно заменяется профилактическим и общеоздоровительным. По мере выздоровления увеличиваются нагрузка и длительность сеанса.

Массаж является необходимым средством лечения при артрозе (дистрофическом изменении суставного хряща), подагре (нарушение содержания мочевой кислоты и отложение солей в суставах), артрите (воспаление сустава), а также при различных формах сколиоза и при плоскостопии.

Массаж исключительно полезен и при болезнях кровеносной системы и кроветворных органов. Сегментарно-рефлекторный массаж назначается при пороках сердца, миокардиострофии, ишемии, стенокардии. Но в этом случае всегда используется щадящий массаж грудной области, который немедленно прекращается, если возникают болевые ощущения в области сердца.

Подобные требования предъявляются к массированию области живота при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, гастроптозах, заболеваниях кишечника, почек. Это касается и лечения органов мочеполовой сферы. При острых заболеваниях мочевого пузыря (уретритах, циститах) применяется сегментарно-рефлекторный массаж. При острой форме заболевания массирование не проводят. При затухании сильных, режущих болей массаж возобновляется.

Щадящий массаж болевых зон проводится при заболеваниях женской и мужской половой сферы (различные воспаления).

При ожирении и сахарном диабете используется интенсивный лечебный массаж.

Следует знать о различных противопоказаниях к применению массажных приемов. Массаж нельзя применять при сильных спонтанных и режущих болях в различных частях организма, при высокой температуре, острых воспалительных процессах и лихорадке. Кроме этого, противопоказанием являются заболевания крови, кровотечения и склонность к ним, а также различные гнойные процессы и всевозможные заболевания кожи, включая раны и кожные повреждения – такие, как трещины, ссадины, ожоги, обморожения.

Заболевание кожи является очень важной причиной, чтобы не применять массирование. Сюда относятся любые воспаления и высыпания на поверхности кожи, различные виды грибка, бородавки, в том числе плоские, экзема, псориаз, герпес, папилломы (в стадии интенсивного роста), прыщи. Все эти кожные заболевания мешают проведению массажных приемов, и в результате массирования болезнетворные микроорганизмы могут распространиться с одного малого очага на более обширную территорию. Это связано с тем, что во время проведения массажных приемов прежде всего происходит воздействие на кожу, а длительное механическое воздействие во время сеанса может нарушить целостность очага и перенести возбудитель заболевания на здоровый участок. В связи с этим состояние больного после массажного сеанса может значительно ухудшиться. Лечению придется подвергнуть новые возникшие очаги.

Массаж совершенно исключается при таких заболеваниях, как увеличение и болезненность лимфатических узлов, воспаление лимфатических узлов и сосудов, общее тяжелое состояние при различных заболеваниях и травмах, доброкачественные и злокачественные опухоли, туберкулез в активной форме, заболевания вегетативной нервной системы в период обострения, аллергические высыпания на коже, варикозное расширение вен, острое воспаление вен, ангиит, атеросклероз периферических сосудов, заболевания органов брюшной полости при склонности к кровотечениям, ишемия миокарда, кровоизлияния под кожей, хронический остеомиелит, острые респираторные заболевания, а также период в течение 2-5 дней после них; острый период гипертонического или гипотонического криза, рвота, каузалгический синдром после травмы периферических нервов, сердечно-легочная недостаточность, склероз мозговых сосудов с вероятностью тромбозов и кровоизлияний, тошнота, отек Квинке, трофические язвы, тромбоз, тромбоангиит в сочетании с атеросклерозом, чрезмерное физическое и психическое переутомление, недостаточность кровообращения.

Это основные заболевания, которые исключают всякую возможность массирования, но, кроме них, существуют и некоторые другие заболевания, при которых применение массажа не рекомендуется.

Следует также отметить, что противопоказания к массированию могут носить временный характер. Как только острая стадия болезни минует, для восстановления нормального функционирования назначается лечебный массаж. После удаления опухолей, бородавок, папиллом, при стихании гипотонического или гипертонического криза, после острой ишемии миокарда назначается щадящий массаж. Он обязателен после медикаментозного лечения, особенно если препараты сильнодействующие или применялись долго.

Прежде чем приступать к массажным приемам, нужно получить консультацию у лечащего врача. Самостоятельно прибегать к массажным сеансам не следует. Совет специалиста поможет правильно скоординировать лечение. Если разрешение на массаж дано, то нужно выяснить, какие методики лучше всего подходят при данном заболевании.

Методики массажа

Прежде чем приступать к массированию, следует подготовить помещение. Оно должно быть хорошо проветрено, оптимальная температура для проведения массажа – 20-22° С. При проведении сеанса нужно соблюдать тишину, так как громкие голоса или музыка, шум от работающих электроприборов помешают больному расслабиться. Это касается также и яркого света, освещение должно быть умеренным. При проведении массажного сеанса лучше исключить присутствие посторонних, больной должен сосредоточиться только на своих ощущениях.

Для проведения массажных приемов лучше всего подходит специальная кушетка, если ее нет – то кровать с жестким или полужестким матрацем. Кроме этого, может потребоваться валик, который подкладывается под голову. Небольшие валики можно подкладывать в случае необходимости под спину, поясницу, конечности.

Следует помнить, что больной должен принять наиболее удобную позу, чтобы мышцы, суставы, связки могли хорошо расслабиться. Положение тела тогда считается удобным, когда больной может сохранять его достаточно долго, не делая никаких попыток повернуться. Менять положение придется только при массаже шейной, грудной, пояснично-крестцовой, тазовой зон или конечностей. Массажист будет предлагать больному постепенно изменить положение, чтобы лучше промассировать данную область. Не следует менять положение тела достаточно часто и без необходимости.

Руки массажиста должны быть чистыми, теплыми и гладкими, чтобы прикосновения не вызывали у больного неприятных ощущений. При излишней потливости кожу пациента нужно присыпать тальком, а если она слишком сухая – смазать специальным массажным кремом или мазью.

Перед началом сеанса больной должен принять теплый душ или хотя бы сделать влажное обтирание. После завершения массажных приемов также следует воспользоваться душем или обтиранием. При сегментарно-рефлекторном массаже, когда воздействию подвергаются только определенные зоны, немассируемые или уже подвергшиеся массированию участки можно накрыть простыней.

Это общие требования к выполнению массажного сеанса. Далее рассмотрим методики проведения массажа.

При шейном радикулите массированию подвергается шейный отдел позвоночника и затылочная область, при невропатии лицевого нерва – лицо и волосистая часть головы, при неврите малоберцового нерва – голень, лодыжка, стопа, а при сирингомиелии – спинная и грудная области, зона живота.

При болезнях органов дыхания следует массировать шейную область, грудную и верхнюю часть спины. Это связано с тем, что именно эти зоны наиболее близко подходят к легким, бронхам, плевре.

Начинать массаж лучше всего с верхней части спины, затем переходить на грудную область и заканчивать массированием шейного отдела.

При массировании верхней части спины сначала выявляют болевые зоны, затем проводят массирование. В данной области они могут быть более интенсивными, чем при массаже других зон. Грудной отдел нужно массировать с максимальной осторожностью, так как могут возникнуть внезапные резкие боли в области легких; кроме этого, нужно помнить о близком расположении сердца. В этой области исключается проведение жестких приемов, а также выполнение приемов с отягощением. Для шейного отдела подходят не все приемы, но здесь массаж должен быть более глубоким и интенсивным, чем в грудной области.

Чем же коварны заболевания органов дыхания и что о них обязательно нужно знать?