- Следует придерживаться выжидательно-активной тактики ведения последового периода.

- Физиологическая продолжительность последового периода не должна превышать 20-30 мин. По истечении этого времени вероятность самостоятельного отделения плаценты уменьшается до 2-3 %, а возможность развития кровотечения резко увеличивается.

- В момент прорезывания головки роженице внутривенно вводят 1 мл метилэргометрина на 20 мл 40 % раствора глюкозы.

- Внутривенное введение метилэргометрина вызывает длительное (в течение 2-3 ч) нормотоническое сокращение матки. В современном акушерстве метилэргометрин является препаратом выбора для проведения медикаментозной профилактики в родах. Время его введения должно совпасть с моментом опорожнения матки. Внутримышечно вводить метилэргометрин для профилактики и остановки кровотечений не имеет смысла из-за потери фактора времени, так как препарат начинает всасываться только через 10-20 мин.

- Выполняют катетеризацию мочевого пузыря. При этом нередко происходит усиление сокращения матки, сопровождающееся отделением плаценты и выделением последа.

- Внутривенно капельно начинают вводить 0,5 мл метилэргометрина вместе с 2,5 ЕД окситоцина в 400 мл 5 % раствора глюкозы.

- Одновременно начинают инфузионную терапию для адекватного восполнения патологической кровопотери.

- Определяют признаки отделения плаценты.

- При появлении признаков отделения плаценты послед выделяют с помощью одного из известных способов (Абуладзе, Креде-Лазаревича).

- В случае отсутствия признаков отделения плаценты через 15-20 мин при введении утеротонических препаратов или при отсутствии эффекта от применения наружных методов выделения последа необходимо произвести ручное отделение плаценты и выделение последа. Появление кровотечения при отсутствии признаков отделения плаценты служит показанием к данной процедуре независимо от времени, прошедшего после рождения плода.

- После отделения плаценты и удаления последа исследуют внутренние стенки матки для исключения добавочных долек, остатков плацентарной ткани и оболочек. Одновременно удаляют пристеночные сгустки крови. Ручное отделение плаценты и выделение последа, даже не сопровождающееся большой кровопотерей (средняя кровопотеря 400-500 мл), приводят к уменьшению ОЦК в среднем на 15-20 %.

- При выявлении признаков приращения плаценты попытки ее ручного отделения должны быть немедленно прекращены. Единственным методом лечения этой патологии является экстирпация матки.

- Если тонус матки после проведенной манипуляции не восстанавливается, дополнительно вводят утеротонические средства. После того как матка сократится, руку выводят из полости матки.

- В послеоперационном периоде проводят контроль за состоянием тонуса матки и продолжают введение утеротонических препаратов.

- максимально быстрая остановка кровотечения;

- предупреждение развития массивной кровопотери;

- восстановление дефицита ОЦК;

- недопущение снижения артериального давления ниже критического уровня.

- остановить кровотечение, не допуская большей кровопотери;

- обеспечить адекватную по времени и объему инфузионную терапию;

- проводить точный учет кровопотери;

- не допускать дефицита возмещения кровопотери более чем 500 мл.

- Опорожнение мочевого пузыря катетером.

- Дозированный бережный наружный массаж матки по 20-30 с через 1 мин (при массаже следует избегать грубых манипуляции, ведущих к массивному поступлению тромбопластических субстанций в кровоток матери). Наружный массаж матки осуществляют следующим образом: через переднюю брюшную стенку дно матки охватывают ладонью правой руки и производят круговые массирующие движения без применения силы. Матка становится плотной, сгустки крови, скопившиеся в матке и препятствующие ее сокращению, удаляют осторожным надавливанием на дно матки и продолжают массаж до тех пор, пока матка полностью не сократится и не прекратится кровотечение. Если после проведенного массажа матка не сокращается или сокращается, а затем вновь расслабляется, то переходят к дальнейшим мероприятиям.

- Местная гипотермия (прикладывание пузыря со льдом на 30-40 мин с интервалом 20 мин).

- Пункция/катетеризация магистральных сосудов для проведения инфузионно-трансфузионной терапии.

- Внутривенное капельное введение 0,5 мл метил эргометрина с 2,5 ЕД окситоцина в 400 мл 5-10 % раствора глюкозы со скоростью 35- 40 капель/мин.

- Восполнение кровопотери в соответствии с ее объемом и реакцией организма.

- Одновременно производят ручное исследование послеродовой матки. После обработки наружных половых органов родильницы и рук хирурга, под общим обезболиванием, рукой, введенной в полость матки, обследуют стенки ее для исключения травмы и задержавшихся остатков последа; удаляют сгустки крови, особенно пристеночные, препятствующие сокращению матки; проводят ревизию целостности стенок матки; следует исключить порок развития матки или опухоли матки (миоматозный узел часто является причиной кровотечения).

- Осмотр родовых путей и зашивание всех разрывов шейки матки, стенок влагалища и промежности, если таковые имеются. Накладывают кетгутовый поперечный шов на заднюю стенку шейки матки близко к внутреннему зеву.

- Внутривенное введение витаминно-энергетического комплекса для повышения сократительной активности матки: 100-150 мл 10 % раствора глюкозы, аскорбиновой кислоты 5 % - 15,0 мл, глюконата кальция 10 % - 10,0 мл, АТФ 1 % - 2,0 мл, кокарбоксилазы 200 мг.

- остановить кровотечение;

- не допустить большей потери крови;

- избежать дефицита возмещения кровопотери;

- сохранить объемное соотношение вводимой крови и кровезаменителей;

- предотвратить переход компенсированной кровопотери в декомпенсированную;

- нормализовать реологические свойства крови.

- В толщу матки через переднюю брюшную стенку на 5-6 см выше маточного зева вводят 5 мг простина Е2 или простенона, способствующего длительному эффективному сокращению матки.

- Внутривенно капельно вводят 5 мг простина F2a, разведенного в 400 мл кристаллоидного раствора. Следует помнить, что длительное и массивное применение утеротонических средств может оказаться малоэффективным при продолжающемся массивном кровотечении, так как гипоксическая матка ("шоковая матка") не реагирует на вводимые утеротонические вещества в связи с истощением ее рецепторов. В этой связи первостепенными мерами при массивных кровотечениях являются восполнение кровопотери, устранение гиповолемии и коррекция гемостаза.

- Инфузионно-трансфузионную терапию проводят в темпе кровотечения и в соответствии с состоянием компенсаторных реакций. Вводят компоненты крови, плазмозамещающие онкотически активные препараты (плазма, альбумин, протеин), коллоидные и кристаллоидные растворы, изотоничные плазме крови.

- остановка кровотечения путем удаления матки до момента развития гипокоагуляции;

- предупреждение дефицита возмещения кровопотери более чем 500 мл с сохранением объемного соотношения вводимой крови и кровезаменителей;

- своевременная компенсация функции дыхания (ИВЛ) и почек, что позволяет стабилизировать гемодинамику.

- Удаление матки (экстирпацию матки с маточными трубами) выполняют на фоне интенсивного комплексного лечения с применением адекватной инфузионно-трансфузионной терапии. Такой объем операции обусловлен тем, что раневая поверхность шейки матки может оказаться источником внутрибрюшного кровотечения.

- С целью обеспечения хирургического гемостаза в зоне оперативного вмешательства, особенно на фоне ДВС-синдрома, выполняют перевязку внутренних подвздошных артерий. Тогда пульсовое давление в сосудах малого таза падает на 70 %, что способствует резкому снижению кровотока, уменьшает кровотечение из поврежденных сосудов и создает условия для закрепления тромбов. В этих условиях экстирпация матки выполняется в "сухих" условиях, что снижает общую величину кровопотери и уменьшает попадание тромбопластиновых субстанций в системный кровоток.

- Во время операции следует дренировать брюшную полость.

- все мероприятия начинать как можно раньше;

- учитывать исходное состояние здоровья пациентки;

- строго соблюдать последовательность мероприятий по остановке кровотечения;

- все проводимые лечебные мероприятия должны носить комплексный характер;

- исключить повторное использование одних и тех же методов борьбы с кровотечением (повторные ручные вхождения в матку, перекладывание зажимов и т. д.);

- применять современную адекватную инфузионно-трансфузионную терапию;

- использовать только внутривенный способ введения лекарственных препаратов, так как в сложившихся обстоятельствах всасываемость в организме резко снижена;

- своевременно решать вопрос об оперативном вмешательстве: операция должна проводиться до развития тромбогеморрагического синдрома, в противном случае она часто уже не спасает родильницу от смертельного исхода;

- не допускать снижения артериального давления ниже критического уровня на продолжительное время, что может привести к необратимым изменениям в жизненно важных органах (коре большого мозга, почках, печени, сердечной мышце).

- между подвздошно-поясничными артериями, отходящими от заднего ствола внутренней подвздошной артерии, и поясничными артериями, ответвляющимися от брюшной части аорты;

- между латеральной и срединной крестцовой артериями (первая отходит от заднего ствола внутренней подвздошной артерии, а вторая является непарной ветвью брюшной части аорты);

- между средней прямокишечной артерией, которая является ветвью внутренней подвздошной артерии, и верхней прямокишечной артерией, отходящей от нижней брыжеечной артерии.

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Архив - Клинические протоколы МЗ РК - 2007 (Приказ №764)

Задержка плаценты без кровотечения (O73.0)

Общая информация

Краткое описание

Задержка плаценты и плодных оболочек в полости матки без кровотечения - осложнение III периода родов, которое не сопровождается кровотечением, но требует проведения неотложного лечения. Частота данных осложнений составляет около 10%.

Код протокола:

H-O-005 "Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения"

Для стационаров акушерско-гинекологического профиля

Код (коды) по МКБ-10:

O73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения

O73.0 Задержка плаценты без кровотечения

O73.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения

Классификация

1. Дефект плацентарной ткани или ее дополнительной дольки.

2. Задержка в полости матки плодных оболочек.

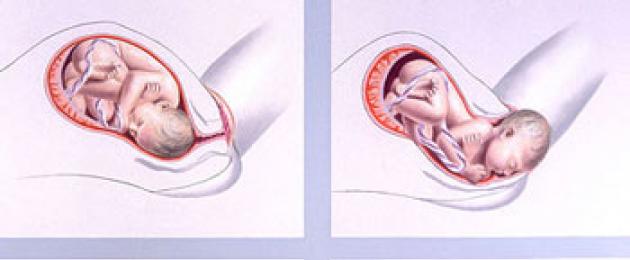

3. Плотное прикрепление последа - отсутствие признаков отделения последа и кровотечения в течение 30 минут после рождения плода.

4. Истинное приращение последа - прорастание тканей последа в мышечный слой матки, может быть диагностирован только при проведении попытки ручного отделения и выделения последа.

Факторы и группы риска

1. Дефект последа в родах.

2. Истинное приращение последа.

3. Плотное прикрепление последа.

4. Предшествующее кесарево сечение или другие хирургические вмешательства на матке.

5. Многорожавшие.

6. Аномалии развития плаценты.

7. Чрезмерные тракции за пуповину в III периоде родов, особенно при ее прикреплении в дне матки.

8. Гипертермия в родах.

9. Длительный безводный промежуток (более 24 часов).

Диагностика

Жалобы и анамнез: нет.

Физикальное обследование:

1. При осмотре родившегося последа отмечается дефект плацентарной ткани или оболочек.

2. Отсутствие признаков отделения последа в течение 30 минут после рождения плода.

3. Отсутствие признаков наружного или внутреннего кровотечения.

Лабораторные исследования: не специфичны.

Инструментальные исследования: не специфичны.

Показания для госпитализации, специалистов: по показаниям.

Дифференциальный диагноз: нет.

Перечень основных диагностических мероприятий:

1. Группа крови и Rh-фактор родильницы.

2. Общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, концентрация тромбоцитов).

3. Серологическое обследование на сифилис.

4. При необходимости проведения хирургического лечения (ручное отделение и выделение последа или его частей, выскабливание стенок полости матки, лапаротомия) и увеличении риска кровотечения дополнительно проводятся следующие исследования: переопределение группы крови и Rh-фактора, концентрации гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, коагулограмма (протромбиновое, тромбиновое время, протромбиновый индекс, концентрация фибриногена, продукты деградации фибриногена), время свертывания крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, частота сердечных сокращений, уровень артериального давления; оценка диуреза через постоянный катетер Фолея.

Перечень дополнительных диагностических мероприятий:

1. Исследование на ВИЧ.

Медицинский туризм

Пройти лечение в Корее, Израиле, Германии, США

Медицинский туризм

Получить консультацию по медтуризму

Лечение

Тактика лечения

Задержка последа или его частей является частой причиной развития послеродового кровотечения. Данный диагноз выставляется, если отсутствует самостоятельная экспульсия последа из полости матки через 30 минут с момента рождения плода.

Цели лечения

Активная тактика ведения III периода родов (включает раннее пережатие и пересечение пуповины, контрольные тракции за пуповину, профилактическое введение окситоцина), тщательный осмотр отделившегося последа.

При обнаружении дефекта плацентарной ткани и/или оболочек, отсутствии признаков отделения последа в течение 30 минут после рождения плода своевременно решить дальнейшую тактику ведения родов.

Профилактика возможного послеродового кровотечения.

Немедикаментозное лечение: нет.

Медикаментозное лечение

При задержке последа или его частей в полости матки на фоне отсутствия кровотечения лечение направлено на стимуляцию сократительной способности матки при опорожненном мочевом пузыре. При дефекте плацентарной ткани допускается проведение хирургического кюретажа полости матки на фоне адекватного обезболивания и инфузии физиологического раствора.

В случае отсутствия утеротонической профилактики послеродового кровотечения у рожениц с явлениями задержки последа, необходимо в/в ввести 5 ЕД окситоцина. В данном случае введение эргометрина противопоказано, так как препарат вызывает спазмы нижнего сегмента матки, а следовательно затруднения самостоятельной экспульсии последа из полости матки. Контрольные тракции пуповины производятся если признаки отделения последа отсутствуют в течение 30 минут на фоне введения окситоцина.

При неэффективности контрольных тракций за пуповину необходимо провести ручное отделение и выделение задержавшегося последа или его частей при адекватном обезболивании и контакте с веной. Перед проведением данного хирургического вмешательства необходимо определение концентрации гемоглобина, группы крови и Rh-принадлежности. После выделения последа проводится тщательный осмотр его плодовой и материнской поверхности.

При невозможности отделения последа во время ручного обследования полости матки, должно быть заподозрено истинное приращение последа. В данном случае показано оперативное лечение в объеме лапаротомии, гистерэктомии.

Этапы ведения:

1. Активное ведение III периода родов:

10 Ед окситоцина в\м в течение первой минуты после рождении ребенка;

Раннее пережатие и пересечение пуповины через одну минуту после рождения;

Контролируемые тракции пуповины.

2. При выявлении дефекта плацентарной ткани или плодовых оболочек показано ручное отделение и выделение задержавшихся частей последа при следующих условиях:

Адекватное анестезиологическое пособие;

Внутривенная инфузия физиологического раствора;

Лабораторное исследование концентрации гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, свертываемости крови, группы крови и Rh-фактора.

3. При отсутствии самостоятельного выделения последа в течение 30 минут после рождения плода и безэффективности контрольных тракций за пуповину, показано ручное отделение и выделение задержавшихся частей последа с целью дифференциальной диагностики плотного прикрепления последа и истинного приращения.

4. При обнаружении признаков истинного приращения последа показано хирургическое лечение в объеме лапаротомии, гистерэктомия.

Профилактические мероприятия:

1. Рутинная профилактика ПРК окситоцином 10 ЕД в/м сразу после родов.

2. Опорожнение мочевого пузыря.

3. Активное ведение последового периода (раннее пережатие и пересечение пуповины, контролируемые тракции пуповины, тщательный осмотр отделившегося последа и родовых путей).

Дальнейшее ведение: нет

Перечень основных медикаментов:

1. *Однокомпонентные и комбинированные растворы для инфузий и инъекций

2. *Окситоцин раствор для инъекций 5 ЕД/мл в ампуле

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Скачать: Google Play Market | AppStore

Прикреплённые файлы

Внимание!

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement, не может и не должна заменять очную консультацию врача. Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может назначить нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement является исключительно информационно-справочным ресурсом. Информация, размещенная на данном сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший в результате использования данного сайта.

Многие будущие мамы имеют отдаленное представление, что такое послед. Тем не менее, его отделение от стенок матки является таким важным этапом родов, как и рождение малыша. Поэтому говорят, что послед женщине нужно "родить". Так что представляет собой послед? Как он выглядит? И куда он девается после родов?

Послед состоит из трех элементов:

Плацента и пуповина все девять месяцев поставляли крохе нужные вещества и кислород , а плодные оболочки защищали от попадания инфекций. Плаценту не зря прозвали "детским местом".

Не все знают, что роды состоят из трех этапов. В первый этап входят схватки. Во второй - непосредственно рождение младенца, в третий – рождение плаценты.

Третий период родов начинается сразу после того, как ребенок вышел через родовые пути. Далее предстоит изгнание из полости матки последа, который начал формироваться там еще в первом триместре беременности. Название свое он получил неслучайно, ведь он последним покидает матку.

Как выглядит послед?

При нормальном течении беременности плацента формируется в первом триместре. Обычно она крепится к задней, реже – к передней стенке матки . Ее структура меняется из месяца в месяц по мере потребностей растущего малыша.

Зрелая плацента в норме имеет толщину в 3 или 4 мм. Ее диаметр достигает около 18 сантиметров. Он зачастую бывает несколько больше, чем могут представить себе родители. С той стороны, где плацента прикреплялась к матке, она имеет неровную поверхность. С другой - она абсолютно гладкая с прикрепленной пуповиной. Внешне после можно сравнить с большим куском печени.

Как рождается послед?

Обычно процесс рождения последа занимает не более тридцати минут . Происходит это за одну-две безболезненных схватки. Но бывают случаи, когда плацента никак не выходит естественным путем. На это случай есть несколько действенных способов.

Если ни один из вышеуказанных вариантов не дал должного эффекта, акушерка использует ручной способ отделения плаценты . Вручную послед может отделяться несколькими способами:

Возможные осложнения

Задержание последа может происходить из-за таких факторов:

Важно помнить, что отделение плаценты должно случаться только тогда, когда ребенок уже появился на свет. В противном случае, так называемая, "преждевременная отслойка" может привести к гибели плода.

Что делают с последом после родов?

После последней схватки рождается послед. Его особенно внимательно осматривают врачи . Это необходимо для того, чтобы можно было сделать заключительные выводы о течении родов. Очень важно, чтобы структура и целостность последа были не нарушены.

Для качественного осмотра плаценту выкладывают на ровную поверхность, а затем осматривают на наличие повреждений . Ткани последа должны быть целыми. Важно осмотреть именно края последа, так как кусочки ткани могут быть оторваны именно в периферических частях плаценты. Поверхность последа должна быть серовато-синего цвета и быть гладкой без нарушений структуры.

Если обнаружены обрывы сосудов, можно судить о том, что в матке остались кусочки ткани последа. Это опасно послеродовыми осложнениями. Необходимо удалить все оставшиеся части из полости матки в обязательном порядке.

К дефектам после относятся кровяные сгустки, жировые перерождения . Важно определить, все ли оболочки были рождены. При необходимости может назначаться анализ плаценты в лаборатории.

Плацента – это временный орган, образующийся в месте имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матке и обеспечивающий поступление крови, а вместе с тем кислорода и питательных веществ в сосуды плода. Патологии плаценты при беременности могут заключаться в поражении ее тканей, включая нарушения формы, размера, строения слоев и клеток.

Нормальное строение плаценты

При морфологическом исследовании выделяют несколько составных плацентарных структур.

- Плацентарная мембрана

Вокруг плода расположена амниотическая оболочка. В месте, где она соприкасается с маткой, промежуточные клетки трофобласта (одного из слоев амниона) контактируют с глубоким слоем, образуемым плацентой. Здесь расположены децидуальные клетки, сосуды, между ними нити белка фибрина, нередки кровоизлияния. Эта мембрана предохраняет от смешивания кровь матери и плода.

- Пуповина

Внешняя поверхность ее покрыта кубическим эпителием амниона, который нередко подвергается плоскоклеточной метаплазии (изменениям строения клеток, когда они приобретают черты плоского эпителия). Внутри расположено желеобразное содержимое, в котором от матери к плоду проходят 2 артерии и 1 вена.

- Плацентарный диск

Со стороны плода он представлен ворсинками синцитиотрофобласта, вокруг которых циркулирует материнская кровь. В процессе эмбрионального развития они становятся более разветвленными и многочисленными. По мере приближения родов эти образования постепенно подвергаются кальцификации (уплотняются). Со стороны матери плацентарный диск представлен клетками трофобласта и сосудами, в которых могут возникать процессы фибриноидного некроза с образованием кровоизлияний, а также атероза – уплотнения сосудистых стенок.

С поражением одной или нескольких из перечисленных частей связаны заболевания плаценты. Они разнообразны по происхождению и клиническим проявлениям. Важно вовремя распознать их и начать лечение.

Классификация

Общепринятая классификация разработана недостаточно. Обычно используются морфологические термины, указывающие разнообразные нарушения ее структуры:

- Нарушение размера и формы.

- Патология хорионической части.

- Патология паренхимы (толщи материнской части).

Согласно другой классификации, к патологии плаценты относятся ее гипер- и гипоплазия, а также инфаркт, хориоангиома и . При всех этих состояниях акушерская тактика может быть разной и зависит от угрозы жизни матери и степени кислородной недостаточности плода.

Изменения размера и формы

Патологические изменения хорошо заметны на УЗИ и после родов. Определяется масса органа и три его измерения. Существуют таблицы, по которым врач определяет соответствие этих показателей норме.

Форма

Нормальная плацента имеет округлую или яйцевидную форму. Ее небольшое изменение возможно в результате заболевания (крупная закупорка сосудов плаценты на ее периферии), частичной атрофии или зависит от места и способа . Так, неправильная форма возникает:

- при нарушении строения маточной стенки (например, послеоперационный рубец);

- при плохой васкуляризации слизистой (например, после частых абортов);

- при нерегулярном увеличении внутренней поверхности матки во время беременности (например, вследствие подслизистой миомы).

В норме орган имеет дольчатое строение, каждая из таких долек контактирует с эндометрием и получает из него питательные вещества. В 2-8% случаев регистрируется двудольная плацента с равными или разными по размеру участками. Пуповина при этом входит в наибольшую по размеру долю.

«Детское место» имеет две поверхности – плодовую, покрытую светло-серым амнионом, и материнскую, разделенную на доли и хорошо снабженную сосудами. После родов ее тщательно осматривают, чтобы исключить их тромбоз. Кроме того, внимательно оценивают, весь ли послед отделился в 3-ем периоде родов.

Чем больше количество долек, тем выше вероятность послеродового кровотечения и плацентарного предлежания. Также более вероятна патология прикрепления плаценты, ее истинное или ложное .

Размер

Увеличение размера более 10% от нормальных значений может наблюдаться при таких состояниях:

- сахарный диабет;

- отеки любого происхождения;

- индивидуальная особенность;

- плацентарная мезенхимальная дисплазия;

- инфекции (сифилис);

- ожирение у матери;

- другие, в том числе неизвестные причины.

Слишком маленький размер (менее 10% от нормальных значений) может свидетельствовать о сосудистых расстройствах у матери на фоне гипертонии, хронических заболеваниях сердца и почек. Также он развивается в результате множественных плацентарных инфарктов вследствие отложения фибрина, при тяжелой тромботической васкулопатии плода (сосудистом заболевании со склонностью к тромбозу), а также нередко по неизвестным причинам. Гипоплазия органа может стать причиной плацентарной недостаточности, поэтому в таком случае необходимо тщательно контролировать сердцебиение плода.

Нормальный размер не исключает другую плацентарную патологию.

Патология хорионической части

В норме мембрана, разделяющая хорионическую (плодовую) и материнскую части органа, бесцветна. При остром она мутнеет вследствие воспалительных изменений. Помутнение и желто-зеленое окрашивание может вызвать и выделение мекония в амниотическую оболочку плодом. Коричневое окрашивание плацента может приобрести вследствие крупного кровоизлияния в нее.

В некоторых случаях оболочки образуют «карманы» вокруг «детского места», в которых скапливается кровь. При преждевременном их отделении происходит обильное кровотечение, превосходящее ожидаемое. Также избыточная кровопотеря может возникать во время родов, если мембрана образовала в плаценте складки и гребни.

Патология хорионической части также включает:

- кисты (амниотические эпителиальные, субхориональные, псевдокисты);

- остатки желточного мешка;

- части волос эмбриона, попавшие в амниотическую оболочку;

- узловатый амнион, часто связанный с длительным маловодием.

Часто выявляются субамниотические кровоизлияния, возникающие во время родов.

Кровоизлияния под хориональной оболочкой и фибриновые тромбы наблюдаются в 60% случаев. Они проявляются в виде белых бляшек, видимых под хориональной поверхностью, наблюдаются как при нормальной беременности, так и при патологии. Они могут привести к преждевременным родам, задержке роста плода и даже его гибели и обычно наблюдаются у матерей с болезнями сердца или тромбофилией.

Патология паренхимы

Это наиболее распространенная плацентарная патология. Она включает несколько клинических вариантов, каждый из которых может быть опасен для плода и матери.

Кровоизлияние и отслойка

Различают краевые, ретроплацентарные, острые и хронические паренхиматозные кровоизлияния.

Ретроплацентарное кровоизлияние – патология, локализуется в месте отделения плаценты от матки. Оно может возникнуть до родов и при этом быть бессимптомным или проявляться клинически, а также во время рождения ребенка и в 3-ем родовом периоде. При значительном размере гематомы происходит отслойка «детского места», а ее результатом может стать тяжелая гипоксия и гибель плода.

Наиболее частые причины плацентарной отслойки:

- сосудистые заболевания матери (гипертония, преэклампсия, тромбофилия, аутоиммунные болезни);

- травма и аномалии развития матки;

- амниоцентез (прокол плодного пузыря для взятия околоплодной жидкости на анализ);

- предлежание плаценты;

- курение, употребление кокаин-содержащих наркотиков.

Частота такой патологии составляет около 2,5%. Отслойка может быть полной, но обычно она частичная. Клинические симптомы – влагалищное кровотечение и сильная боль в животе.

Острое ретроплацентарное кровоизлияние ведет к преждевременным родам, ишемическому повреждению мозга новорожденного, мертворождению.

Если ретроплацентарное кровоизлияние произошло задолго до родов, оно вызывает асептическое воспаление, образование фибрина, тромбоз и плотное прикрепление плаценты. Хроническая обычно связана с патологией венозных сосудов и вызвана курением, употреблением наркотических веществ, маловодием и глубокой имплантацией яйцеклетки в матку. Состояние вызывает преждевременные роды, ДЦП и другие неврологические нарушения у новорожденных.

Межворсинчатые тромбы

Встречаются почти в 20% случаев. Нередко они образуются из крови плода, проникшей из ворсинок и смешавшейся с материнской. Такое кровотечение можно диагностировать с помощью допплерографии. Также подобные тромбы могут образоваться и из материнской крови при тромбофилии или преэклампсии.

Основной метод обнаружения уже сформировавшихся тромбов – гистология. С помощью микроскопа можно увидеть в межворсинчатом пространстве скопления эритроцитов и фибрина. При крупных тромбах могут возникнуть признаки инфаркта – ишемия ворсин хориона, что приводит к нарушению кровоснабжения плода.

Инфаркт плаценты

Это ограниченный участок ишемического некроза ворсинок, возникший вследствие уменьшения количества материнской крови в межворсинчатом пространстве. Небольшие инфаркты регистрируются в 25% случаев беременности. Они наблюдаются гораздо чаще у женщин с гипертонией и преэклампсией.

Острый имеет красную окраску, со временем этот участок становится белым. Он имеет хорошо очерченную границу. Микроскопически наблюдается уменьшение межворсинчатого пространства и отложение фибрина вокруг ишемизированного участка, а также признаки асептического воспаления. В дальнейшем такой очаг может подвергнуться кальцификации. Соединительная ткань, как при инфарктах других органов, не образуется.

Состояния может стать причиной гибели плода независимо от размера поражения, особенно при маленькой плаценте. Однако мелкие краевые инфаркты не оказывают влияния на течение беременности и обычно являются нормальными признаками плацентарного старения.

Хориоангиома

Это отдельное доброкачественное новообразование, состоящее из пролиферирующих (увеличивающихся в количестве и размере) капилляров. Оно расположено внутри ворсинок. Гистологически опухоль состоит из сосудов плода. Она встречается редко, обычно при многоплодной беременности или врожденных аномалиях плода. Клинические последствия связаны с размером образования, который может составлять от нескольких миллиметров до 5-7 см:

- водянка плода;

- многоводие;

- мертворождение;

- задержка внутриутробного развития;

- анемия и тромбоцитопения плода;

- эмбриональная сердечная недостаточность;

- ДВС-синдром, сопровождающийся многочисленными кровотечениями и тромбозом мелких сосудов;

- отслойка плаценты;

- преэклампсия.

К другой, менее значимой плацентарной патологии, относится кальциноз (уплотнение, старение при переношенной беременности) и отложение фибрина в межворсинчатом пространстве.

Последствия

Патология плаценты сопровождается такими опасными состояниями:

- ослабление плацентарного барьера, проникновение в кровь болезнетворных микроорганизмов и токсических веществ;

- снижение выработки белков, что способствует задержке развития плода, его гипоксии, преждевременным родам или их аномальному течению;

- повышение маточного тонуса, что ухудшает кровоснабжение;

- мало- или многоводие;

- снижение гормональной активности, что вызывает перенашивание;

- и хориокарцинома;

- плацентарная недостаточность.

Диагностика

Нарушения можно заподозрить по повторяющимся кровянистым выделениям из влагалища, обычно во второй половине беременности и перед родами. При предварительной диагностике врачи учитывают факторы риска:

- заболевания сердечно-сосудистой системы и крови у матери;

- задержка развития плода;

- признаки гипоксии плода, прежде всего нарушение его сердцебиения;

- неправильное расположение или предлежание плода.

Лабораторные методы имеют вспомогательное значение в постановке диагноза. Назначается анализ крови, определяются показатели ее свертываемости, группа, резус-фактор.

Основная роль принадлежит инструментальным методам:

- УЗИ, которое выполняется в 20 недель, а при подозрении на патологию плаценты – в 26, 32 и 36 недель гестации.

- Исследование плацентарного кровотока с помощью , может выполняться при обычном или трансвагинальном УЗИ.

- МРТ при подозрении на плацентарное приращение, а также у женщин с ожирением и переношенной беременностью.

УЗИ, в частности, помогает определить трисомию плода по 18 хромосоме (синдром Эдвардса), сопровождающуюся не только нарушениями развития и самопроизвольным выкидышем, но и плацентарными изменениями.

Патологии плаценты при повышенном риске синдрома Эдвардса:

- маленький размер;

- единственная артерия в пуповине.

При не угрожающем состоянии беременной даются такие рекомендации:

- Избегать сексуальных контактов.

- При первых признаках преждевременных родов или кровотечения немедленно обращаться за медицинской помощью.

- Не оставаться в одиночестве.

Нередко беременную с плацентарной патологией заранее госпитализируют. При аномалиях расположения или прикрепления «детского места» возможно досрочное родоразрешение в плановом порядке в сроки 37-38 недель. Если возникает кровотечение, необходима экстренная операция.

Лечение

Лечение патологии плаценты может проводиться амбулаторно и в стационаре.

При фетоплацентарной недостаточности без непосредственной угрозы преждевременных родов назначаются:

- препараты магния;

- Эуфиллин, Но-шпа, Актовегин;

- витамин Е, Милдронат;

- антиагреганты;

- физиотерапия (гидроионизация, электроанальгезия и другие).

В дальнейшем пациентка госпитализируется в 36-37 недель. Возможно только наблюдение за ней и подготовка к родам. При появлении кровотечения или нарушении активности плода показано кесарево сечение. В тяжелых случаях оно дополняется , перевязкой маточных артерий, удалением матки.

При отсутствии непосредственной грозы жизни матери и ребенка женщина может родить самостоятельно. При этом осуществляется непрерывный мониторинг жизнедеятельности плода. Показано раннее вскрытие плодных оболочек.

Профилактика

Основная причина плацентарной патологии – нарушение функционирования маточных сосудов и недостаточная подготовленность матки к беременности. Поэтому для профилактики большинства из перечисленных выше состояний рекомендуется выполнять такие правила:

- Готовиться к беременности, получить консультацию кардиолога или другого необходимого специалиста.

- Избегать абортов, слишком частых родов.

- Вовремя лечить гинекологические заболевания, не допускать развития эндометрита.

- При наличии подслизистой миомы удалить опухолевые узлы до беременности.

- Вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе.

- Регулярно наблюдаться у акушера-гинеколога, не отказываться от скринингового УЗИ.

Отделение последа - заключительный этап родов. После этого женщина окончательно переходит из разряда рожениц в разряд новоиспеченных мамочек. О последе слышали все, но на практике по этому поводу возникает немало вопросов. В этой статье мы расскажем о том, что такое послед, как и почему происходит его рождение, а также откроем завесу тайны над судьбой последа после родов.

Что это такое?

То, что роженицы и медики называют последом, в медицине имеет второе, научное название - плацента. Этот орган временный, он возникает, развивается, стареет и отторгается в строго ограниченные сроки. Нужна плацента только во время беременности. После того как ребенок родится, необходимости в «детском месте» уже нет, оно рождается, полностью прекращая собственное существование.

Плацента выглядит как лепешка, округлый диск. В течение беременности ее толщина и структура несколько меняются в зависимости от степени зрелости и некоторых внешних и внутренних факторов.

Расположена плацента на стенке матки, она является связующим звеном двоих - мамы и плода. Через плаценту ребенок получает кислород, питание, полезные вещества из материнского кровотока. Здесь же возвращается в материнский организм все, что становится ненужным малышу: углекислый газ, продукты метаболизма. Плацента вырабатывает гормоны, которые важны для сохранения беременности и стимуляции родовой деятельности. В течение беременности «детское место» служит надежной защитой для крохи.

В понимании акушеров, послед - это не исключительно сама плацента, а еще и некоторые иные эмбриональные структуры, которые отходят в финальной родовой стадии из полости матки. Это часть прилегающей к плаценте пуповины, все оболочки и дольки самой плаценты.

Формируется «детское место» со дня имплантации оплодотворенной яйцеклетки в полость матки. Ворсинки хориона начинают врастать в эндометрий, образуя сложную структуру. К 12 неделе беременности хорион становится молодой плацентой. В норме с 35-36 недели беременности плацента интенсивно стареет, истощается, постепенно утрачивает свои функции. В момент родов вес последа в среднем составляет около половины килограмма.

Значение плаценты при беременности переоценить сложно. Учитывая ее функции, она становится незаменимым временным органом, без которого или при выраженных патологиях которого вынашивание ребенка будет невозможным.

Как рождается?

Плацента при нормальных родах рождается после ребенка. Когда самый сложный этап родов уже позади, и кроха появился на свет, огласив родильный зал первым криком, у женщин начинается третий период родов. Механизм отторжения последа заложен самой природой, а потому послед при отсутствии осложнений выходит сам. Происходит это в течение 20 минут-1 часа после рождения плода.

О начале рождения плаценты женщину и акушера оповещает возобновление схваток. Они не такие болезненные, как предпотужные и потужные. Плацента начинает отслаиваться по вполне физиологическим причинам - после того как ребенок покинет полость матки, объем репродуктивного органа существенно уменьшается, стенки матки «провисают». Удерживаться на них последу становится сложно. К тому же после отсечения пуповины нарушается кровоток, который был фетоплацентарным, то есть соединял плод и плаценту.

Потужиться при рождении плаценты женщину просят всего раз. Этого бывает достаточно для того, чтобы послед полностью вышел из матки. В ходе отслойки последа акушеры оценивают признаки его отслоения от маточной стенки по специфическим признакам:

- матка размягчается и изменяет угол отклонения в правую сторону (диагностический признак Шредера);

- часть пупочного канатика, которая выходит из половых путей после рождения малыша, пережатая зажимом, начинает становиться длиннее по мере опущения последа с занимаемого им места вниз, к выходу из матки (признак Альфреда);

- неосознанное и сильное желание потужиться, почти такое же, как женщина испытала при начале потужного периода родов (диагностический признак Микулича).

Есть и другие акушерские признаки и методики определения отделения последа. Время ожидания отделения обычно составляет не более двух часов. Если послед за это время не отходит естественным образом, его удаляют вручную.

Происходит это по-разному, в зависимости от выбранного акушером метода. Женщине могут сделать обезболивание или погрузить ее в медикаментозный сон. Дело в том, что ручное отделение последа - очень ответственный и сложный этап, сопряженный с риском развития массированного кровотечения. Плацента за девять месяцев беременности прочно врастает в маточную ткань, кровеносные сосуды переплетаются. Неумелое отделение может привести к широкому травмированию стенки матки.

Наиболее часто акушеры используют следующие экстренные способы изгнания последа.

- По Абуладзе - массаж матки через живот и через влагалище с последующим захватом брюшной стенки за продольную складку и одновременной просьбой потужиться.

- По Гетеру - массаж дна матки кулаками с постепенным надавливанием и смещением плаценты вниз.

- По Креде-Лазаревичу - дно матки обхватывается правой рукой так, чтобы один палец оставался на передней стенке, ладонь - на дне, а остальные пальцы зажимали заднюю поверхность репродуктивного органа. После, таким образом, «выдавливают» остатки последа.

Обязательное условие для всех видов ручного отделения - самостоятельное отделение «детского места» от стенки матки с последующим затруднительным выходом последа. Если отслоения плаценты не произошло, женщине дают наркоз и производят ручную чистку полости матки с отсоединением и изыманием последа.

Осложнения третьего периода родов могут быть самыми различными. Наиболее распространенные - приращение плаценты, тотальное приращение, остатки частей последа в матке.

Для того чтобы избежать послеродового кровотечения, которое может оказаться смертельным для женщины, а также для профилактики воспалительных заболеваний матки и половых путей после рождения последа врач обрабатывает матку и влагалище антисептическими растворами.

Послед помещают на специальный поднос и осматривают внимательно с двух сторон - с материнской, прилегавшей к матке, и с детской - со стороны крепления пуповины. Если на плаценте есть разрывы, целостность ее нарушена, врач сложит ее по частям, чтобы убедиться, что в матке не осталось ничего.

Этапы акушерского осмотра плаценты

Этапы акушерского осмотра плаценты

Что происходит потом?

Это самый таинственный момент. Обычно роженице бывает не до того, она отдыхает в послеродовой палате, судьба «детского места» редко кого волнует. Плаценте у некоторых народов раньше придавалось особое значение. На Руси, например, ее закапывали под молодым деревцем, чтобы это деревце росло и крепчало вместе с ребенком, давало ему силу в трудных жизненных обстоятельствах. Некоторые племена Африки по сей день сохранили традицию поедания последа, как продукта невероятно ценного по своим биологическим и химическим свойствам.

Вряд ли современной россиянке отдадут послед с собой после родов даже по предварительному заявлению, хотя в некоторых регионах, например, в Чечне, это повсеместная практика. Дело в том, что послед представляет собой не что иное, как биологическую ткань, точно такую же, как ампутированные конечности. Поэтому с рожденной плацентой принято поступать так, как закон предписывает поступать с биологическим материалом.

Плацента - символ Родового Дерева семьи

Плацента - символ Родового Дерева семьи

Вариантов может быть несколько. Законным считается ее уничтожение методом кремации или захоронения в общем могильнике биологических материалов-отходов. По закону у роддома есть возможность передать послед для научных исследований, при этом согласие роженицы на это не требуется. Послед может послужить науке и стать материалом для лабораторных экспериментов. Правила утилизации биологических отходов обычно прописаны в документации конкретного медицинского учреждения.

В обязательном порядке врач сохраняет послед и отправляет его на гистологическое исследование в случае аномальных родов, рождения больного или мертвого малыша. Это необходимо для установления истинной причины пороков развития, генетических аномалий, причины гибели ребенка. Полученная информация будет чрезвычайно важной при планировании женщиной последующей беременности.

гистология плаценты

гистология плаценты

Если нет оснований для проведения гистологии, родственники женщины теоретически имеют право запросить выдачу плаценты для последующего ее захоронения или иных целей, но роддом имеет полные законные основания отказать в удовлетворении этой просьбы.

Что касается хваленых целительных свойств последа, по которым некоторые народы рекомендуют роженицам его есть, с точки зрения современной медицины, это не более чем дикость. Временный орган имеет все признаки человеческой ткани, он даже имеет кариотип, идентичный кариотипу ребенка (46 ХХ, если родилась девочка, или 46 XY, если появился на свет мальчуган). Поедание последа - каннибализм в чистом виде, поскольку есть придется не что иное, как человеческую плоть.

Сегодня распространено много разных ложных теорий о полезных свойствах последа, о его мистических и иных свойствах. Специалисты советуют женщинам меньше верить таким теориям, и уж точно не пытаться повторить то, что рекомендуют некоторые из них.

Если захоронение плаценты для родственников новоиспеченной матери принципиально важно (есть опасения, что из нее кто-то добудет стволовые клетки и несказанно обогатится, либо это -религиозное убеждение), нужно предварительно написать заявление о желании забрать послед по окончании родов. Родственникам нужно будет приехать в роддом к концу родов и дождаться выдачи последа, если его, конечно, не оставят на гистологическое исследование по строгим медицинским показаниям.

О рождении последа и третьем этапе родов смотрите в следующем видео.