Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура – это заболевание характеризующееся понижением в крови тромбоцитов, без видимых на то причин, и проявлении геморрагического синдрома.

Тромбоцитопеническая пурпура может быть острой и хронической. Острая форма в основном встречается у детей до 6 лет, хроническая у взрослых до 50 лет.

Почему появляется идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Заболевание это аутоиммунное, поскольку в крови находятся антитела, которые уменьшают жизнь тромбоцитов. После перенесения инфекции, например, при ветряной оспе, возникает острая форма. Иногда заболевание развивается после вакцинации.

Хроническая форма связана с заболеваниями иммунного характера или при приеме лекарственных средств.

Симптомы идиопатической тромбоцитопенической пурпуры

- Багровые или красные пятна на коже;

- Кровотечения (носовые или из полости рта);

- Возможно поражение внутренних органов – почки, легкие, мозг;

- Не симметричные кровоизлияния, кожа больного похожа на «шкуру леопарда»;

- В 1-2% случаев могут возникать кровоизлияния в головной мозг, при этом больной чувствует головокружение, судороги, нарушения сознания, рвоту, менингиальные симптомы.

Диагностика заболевания

- Определение тромбоцитов в крови. У больных с тромбоцитопенической пурпурой они понижаются до отметки в 50 г\л (норма тромбоцитов в крови составляет от 150 – 380 г\л).

- По сравнению со здоровыми людьми продолжительность кровотечений у больных с тромбоцитопенической пурпурой немного дальше.

- Происходит снижение реакции кровяного сгустка.

- Снижение серотонина в крови.

- Проводят эндомиальные пробы.

Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры

При острой форме назначают глюкокортекостероиды и иммуноглобулины.

При хронической форме – кортекостероиды.

При неэффективности лечения проводят удаление селезенки. При острой анемии переливают эритроцитарную массу.

Летальный исход при заболевании довольно редкий. Он может произойти в результате кровоизлияния в мозг.

Профилактические мероприятия.

Вторичная профилактика заключается в предупреждении рецидивов. Не следует перегреваться и переохлаждаться.

Подростков освобождают от физической культуры.

Не следует принимать аспирин, он способен вызывать кровотечения.

Тромбоциты представляют собой особые клетки, которые отвечают за гемостаз – сложную систему сохранения крови в жидком состоянии и остановку кровотечений при повреждении целостности сосудов. Для нормального течения этих процессов в организме должна сохраняться определенная концентрация тромбоцитов. Если же их уровень нарушается, у человека развивается патология под названием иммунная тромбоцитопения. Это серьезное заболевание крови, которое может повлечь за собой серьезную угрозу для здоровья и жизни пациента, поэтому требует своевременной диагностики и терапии.

Механизм развития иммунной тромбоцитопении заключается в разрушении тромбоцитов особыми антителами , которые вырабатываются в организме человека. После их появления продолжительность жизни клеток снижается до нескольких часов вместо 7-10 дней – они начинают «склеиваться», образуя микроскопические тромбы, которые закупоривают мелкие кровеносные сосуды. При этом повышается проницаемость сосудистых стенок, а кровь легко выходит наружу, вследствие чего образовываются подкожные гематомы или внешние кровотечения.

Причины запуска аутоиммунной реакции , вследствие которой наблюдаются вышеперечисленные нарушения, могут быть следующими:

- перенесенная вирусная или бактериальная инфекция;

- непереносимость определенных медицинских препаратов;

- хирургическое вмешательство или обширное кровотечение;

- длительное воздействие на организм низких или высоких температур;

- профилактическая вакцинация.

Примерно в половине установить точную причину развития иммунной тромбоцитопении не удается – специфическая реакция развивается самопроизвольно и, как правило, исчезает через некоторое время.

Симптомы

Основные признаки иммунной тромбоцитопении – подкожные или наружные кровоизлияния

, локализующиеся в разных частях тела, которые называют кожным геморрагическим синдромом. Их внешний вид может варьироваться от мелких пятнышек, похожих на сыпь (так называемые петехии), до обширных кровоизлияний и синяков.

Основные признаки иммунной тромбоцитопении – подкожные или наружные кровоизлияния

, локализующиеся в разных частях тела, которые называют кожным геморрагическим синдромом. Их внешний вид может варьироваться от мелких пятнышек, похожих на сыпь (так называемые петехии), до обширных кровоизлияний и синяков.

Окраска кожи больного в местах повреждений может быть багровой, сине-зеленой или желтоватой – в зависимости от стадии распада гемоглобина, а сами пятна безболезненны при пальпации и ассиметричны.

Задайте свой вопрос врачу клинической лабораторной диагностики

Анна Поняева. Закончила нижегородскую медицинскую академию (2007-2014) и Ординатуру по клинико-лабораторной диагностике (2014-2016).

Иногда кровоизлияния наблюдаются не только на коже, но и на слизистой оболочке полости рта и глаз, барабанных перепонках и т.д.Кровоизлияния возникают спонтанно или под воздействием внешних факторов, но интенсивность такого воздействия обычно не соответствует степени геморрагии – иными словами, серьезные повреждения появляются у больного даже после незначительных травм.

Иммунная тромбоцитопения у детей часто проявляется кровотечениями из носа или десен – последние возникают после стоматологических процедур (удаления зубов) и тяжело купируются даже после применения стандартных медикаментозных препаратов и средств. У девочек с данным диагнозом могут возникать маточные кровотечения, иногда не связанные с менструальным циклом. Реже у больных наблюдаются примеси крови в моче и кале, что говорит о кровоизлияниях в почках и ЖКТ.

Общее самочувствие и внутренние органы при иммунной тромбоцитопении, как правило, не страдают, но в некоторых случаях начало заболевания может быть острым, с повышением температуры, снижением аппетита, слабостью и повышенной утомляемостью.

Аналогичные симптомы наблюдаются при серьезных снижениях лабораторных показателей крови у больных и отсутствии лечения.Классификация и степени

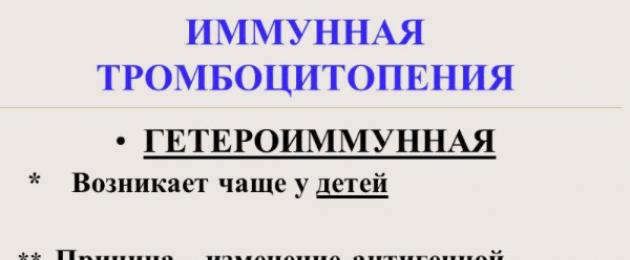

Иммунная тромбоцитопения может протекать в двух формах : гетероиммунная, которая возникает вследствие воздействия негативных факторов, или аутоиммунная – ее причина кроется в аутоиммунной реакции организма против собственных тромбоцитов. Гетероиммунная форма протекает остро, но и имеет хороший прогноз, а аутоиммунная отличается хроническим течением с частыми рецидивами. Кроме того, выделяют «сухую» и «влажную» разновидность болезни – в первом случае у больных наблюдаются исключительно подкожные кровоизлияния, а во втором они чередуются с кровотечениями.

Исходя из клинических особенностей течения заболевания, выделяют три основных периода: криз (обострение), клиническая и клинико-гематологическая ремиссия. В остром периоде у пациентов наблюдается кровоточивость разной степени выраженности и изменения в показателях крови. Клиническая ремиссия характеризуется уменьшением проявлений болезни, но нарушения в клинических анализах крови сохраняются.

В период клинико-гематологической ремиссии происходит стабилизация состояния больного и показателей анализов.По степени тяжести, иммунная тромбоцитопения может протекать в легкой, средней или тяжелой степени.

- Легкая степень проявляется только кожным синдромом (петехиями, синяками и т.д.).

- Для средней степени характерна умеренная выраженность внешних симптомов (подкожные кровоизлияния и небольшие кровотечения), а также незначительное снижение концентрации тромбоцитов в анализах.

- Тяжелая степень протекает с серьезными кровотечениями, нарушением показателей крови и сопутствующими явлениями – анемией, ухудшением общего состояния.

Диагностика

Для постановки диагноза при иммунной тромбоцитопении необходимо пройти комплекс исследований,

которые позволят выявить патологический процесс в организме и исключить другие заболевания.

Для постановки диагноза при иммунной тромбоцитопении необходимо пройти комплекс исследований,

которые позволят выявить патологический процесс в организме и исключить другие заболевания.

- Анализы крови. Основной показатель иммунной тромбоцитопении в клиническом анализе – снижение концентрации тромбоцитов до 140х10 9 /л и ниже. В тяжелых случаях может наблюдаться анемия разной степени выраженности (уменьшение уровня гемоглобина до 100-80 единиц), но остальные показатели остаются в норме. При поражении почек в крови увеличивается концентрация мочевины. Помимо общего и биохимического анализа крови, проводится так называемая проба по Дюке на определение продолжительности кровотечения – у больных время увеличивается до 4-минут по сравнению с нормой 1,5-2 минуты.

- Исследования коагуляции. В коагулограмме при иммунной тромбоцитопении наблюдается снижение ретракции (процесса сокращения и уплотнения) кровяного сгустка до 60-75%, а также нарушение образования тромбопластина.

- Печеночные пробы. При биохимическом анализе маркером является повышение билирубина (выше 20,5 мкмоль/л), что связано с распадом гемоглобина, который происходит при кровоизлиянии, а также увеличение концентрации АЛТ и АСТ.

- Анализы на гепатит и ВИЧ. Тромбоцитопения может быть результатом гепатита С и вируса иммунодефицита – для исключения данных заболеваний проводятся соответствующие исследования.

- Другие исследования. Помимо вышеперечисленных анализов, больным назначают специфические методы диагностики (пробы щипка, жгута и т.д.) – появление мелких кровоизлияний говорит о наличии тромбоцитопении. В некоторых случаях требуется исследование костного мозга, позволяющее определить повышение мегакариоцитов (более 54-114/мкл), а также УЗИ внутренних органов для оценки их состояния и определения возможных повреждений.

- Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика проводится с апластической анемией, а также вторичными тромбоцитопениями, которые наблюдаются при вирусных инфекциях, железодефицитной анемии и т.д. Для исключения этих заболеваний проводятся повторные анализы крови с тщательным изучением показателей, выявлением антител к определенным инфекциям (корь, краснуха, ветряная оспа и т.д.).

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) – это приобретенная аутоиммунная тромбоцитопения, является самым частым вариантом тромбоцитопении, составляя 90%.

Тромбоцитопения – это состояние, при котором количество тромбоцитов менее 150×10 9 /л. Тромбоцитопения может быть обусловлена повышенным разрушением или потреблением, недостаточным образованием тромбоцитов.

Тромбоцитопении бывают наследственные (связанные с изменением функциональных свойств тромбоцитов) и приобретенные: иммунные или появившиеся под влиянием различных повреждающих факторов, например лекарственных веществ.

Клинические проявления болезни Верльгофа в острой форме встречаются у детей, у взрослых старше 20 лет наблюдается хроническое рецидивирующее течение, причем у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин.

Этиология болезни неизвестна. Патогенез связан с образованием антител на поверхности тромбоцитов. Такие тромбоциты удаляются из крови макрофагами селезенки.

Селезенка играет существенную роль в развитии болезни: в ней вырабатываются антитромбоцитарные антитела, разрушаются тромбоциты, комплекс тромбоцит-антитела поглощаются макрофагами.

Болезнь нередко начинается задолго до беременности.

Клинические проявления болезни: периодические носовые, десневые кровотечения; обильные менструации; появление на коже и слизистых оболочках петехиальной сыпи; появление небольших синяков, «беспричинных» или возникших после легкого надавливания, преимущественно на коже конечностей, особенно ног, животе, груди; отсутствует спленомегалия; печень не увеличена.

Гематологические проявления: тромбоцитопения; во время обострения тромбоциты могут отсутствовать; нормальное или увеличенное количество мегакариоцитов в костном мозге; укорочение жизненного цикла тромбоцитов до нескольких часов вместо 8-10 дней; время кровотечения увеличено; нарушена ретракция кровяного сгустка; плазменные факторы свертывания крови не изменены; количество гемоглобина и эритроцитов уменьшается только после значительного кровотечения.

Течение беременности, родов, послеродового периода.

Болезнь может представлять опасность для матери и плода в случае частых обострений и во многом зависит от характера лечения, предшествующего беременности.

У 1/3 беременных беременность протекает благополучно и не приводит к обострению болезни, у них наблюдается стойкая клиническая и гематологическая ремиссия заболевания. При неблагоприятном течении беременность вызывает обострение болезни обычно во II-III триместрах (у 2/3 больных), причем даже у пациенток с удаленной селезенкой. Среднее количество тромбоцитов при стойкой ремиссии 220×10 9 /л; при обострении – 36×10 9 /л.

Осложнения: угроза самопроизвольного выкидыша у 1/4; гестоз у 1/3; слабость родовой деятельности у каждой 4-ой; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде у 25%.

Осложнения развиваются преимущественно у женщин с обострениями клинического течения болезни. Спленэктомия, произведенная до беременности, нередко снижает частоту и тяжесть осложнений для матери.

Осложнения со стороны плода и новорожденного: глубокая недоношенность; внутричерепные кровоизлияния; гипотрофия плода; внутриутробная гипоксия плода; тромбоцитопения у новорожденных (60-80%) – клинически проявляется петехиальными кровотечениями, которые появляются сразу или вскоре после рождения; печень и селезенка не увеличены; может быть анемия вследствие повышенной кровоточивости; редко наблюдаются наружные кровотечения -мелена, гематурия. Лечение кортикостероидами показано при количестве тромбоцитов менее 60×10 9 /л.

Акушерская тактика при спокойном течении заболевания без выраженных признаков геморрагического диатеза должна быть выжидательной. Необходимо предупреждать травмы, инфекционные заболевания, не следует назначать препараты, снижающие функцию тромбоцитов (диуретики, антибиотики, препараты фенотиазидового ряда и др.).

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) - болезнь, которая характеризуется существенным снижением уровня тромбоцитов в крови, что обычно приводит к геморрагическому синдрому, то есть повышенной кровоточивости. Употребляется и термин «болезнь Верльгофа» в честь врача, впервые описавшего болезнь. Также предложено использовать термин «первичная иммунная тромбоцитопения ».

В организме больного образуются антитела к его собственным тромбоцитам, скорость разрушения тромбоцитов крови повышается в несколько раз, и возникает дефицит этих клеток. Именно ИТП является наиболее частой причиной геморрагического синдрома у больных, наблюдающихся врачами-гематологами.

Выделяют острые и хронические формы ИТП. Острые формы (составляющие большинство случаев болезни у детей) продолжаются менее 6 месяцев. Хронические формы различаются по частоте рецидивов: от ИТП с редкими рецидивами до непрерывно-рецидивирующего течения.

Частота встречаемости и факторы риска

Частота ИТП составляет, по разным данным, от 5 до 20 случаев на 100 000 человек. Болезнь встречается как у взрослых, так и у детей любого возраста, но частота зависит от возраста: чаще всего заболевают молодые взрослые от 20 до 40 лет, реже всего - дети и пожилые люди. Девушки и женщины страдают ИТП в несколько раз чаще, чем юноши и мужчины. У детей раннего возраста чаще наблюдается острая форма заболевания, у подростков и взрослых - хроническая.

Причины и механизм развития болезни до сих пор изучены не полностью. Но известно, что болезнь может быть спровоцирована предшествующей вирусной инфекцией: ОРВИ, краснухой, корью, действием цитомегаловируса (ЦМВ), вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) и др. Кроме того, среди возможных провоцирующих факторов называют беременность, прием ряда лекарств, стрессы, физические перегрузки, избыточное пребывание на солнце и др. ИТП не является наследственным заболеванием.

Признаки и симптомы

ИТП характеризуется геморрагическим синдромом, то есть признаками повышенной кровоточивости. Как правило, болезнь возникает внезапно. Наблюдаются подкожные кровоизлияния: точечные (петехии) и более крупные (экхимозы), участки кровоизлияний могут сливаться между собой. Легко образуются синяки, особенно на руках и ногах. Могут возникнуть кровоизлияния в слизистые оболочки и кровотечения из них. Нередки кровотечения из носа, десен, у девочек - маточные кровотечения. Реже наблюдаются кишечные кровотечения и присутствие крови в моче. При совсем низком уровне тромбоцитов возможны смертельно опасные осложнения, такие как кровоизлияния в мозг. Опасна также значительная потеря крови с развитием тяжелой анемии .

С другой стороны, если снижение числа тромбоцитов не слишком значительно, болезнь может не иметь никаких явных симптомов и обнаруживаться только по результатам анализа крови, появлению отдельных синяков, а у девушек – также по более продолжительным и обильным менструациям.

Диагностика

Первым признаком ИТП является сниженный уровень тромбоцитов крови - тромбоцитопения. Остальные показатели крови остаются в норме. Наблюдаются изменения коагулограммы, такие как увеличение времени кровотечения. Однако для точной диагностики необходимо исключить другие причины снижения уровня тромбоцитов: лейкоз, миелодиспластический синдром , апластическая анемия , системная красная волчанка и другие аутоиммунные заболевания и т. д. При исследовании костного мозга наблюдается нормальное или повышенное количество мегакариоцитов (клеток, из которых образуются тромбоциты); это означает, что дефицит тромбоцитов связан не с недостаточной выработкой, а с их разрушением в крови. При анализах часто обнаруживаются антитела к тромбоцитам в значительных количествах. Увеличение селезенки для ИТП нехарактерно.

При диагностике может быть полезным изучение анамнеза, в том числе перенесенных вирусных инфекций, так как они, как сказано выше, могут спровоцировать развитие ИТП.

Лечение

Терапия больных ИТП основана на индивидуальном подходе. Необходимость лечения определяется требованием достижения и поддержания безопасного уровня тромбоцитов - ведь при глубокой тромбоцитопении возможны жизнеугрожающие кровоизлияния. Конкретная терапия определяется и такими факторами, такими как степень кровоточивости (выраженность геморрагического синдрома), сопутствующие заболевания и др.

Скажем, если уровень тромбоцитов снижен не слишком сильно, на коже нет признаков кровоизлияний или они постепенно уменьшаются, а сильных кровотечений нет, то может быть рекомендовано просто тщательное наблюдение за больным.

В более тяжелых случаях, однако, необходимо лечение. В качестве первой линии терапии часто используются гормоны-глюкокортикоиды (преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон). Но их длительное применение связано с нежелательными побочными эффектами. Может также применяться внутривенное введение иммуноглобулинов («Пентаглобин», «Октагам» и др.), которые предотвращают усиленное разрушение тромбоцитов крови.

Если болезнь постоянно рецидивирует и не поддается терапии, то больным может быть показано удаление селезенки (спленэктомия). Эта процедура в большинстве случаев приводит к успеху, однако связана с определенными рисками и ведет к нарушению иммунной защиты организма. Поэтому ее нередко стараются избегать, особенно у детей.

«Энплейт» (ромиплостим) - препарат, в последние 10-15 лет совершивший революцию в лечении многих больных хроническими и рецидивирующими формами ИТП. «Энплейт» стимулирует усиленную выработку тромбоцитов, обладает высокой эффективностью, быстротой достижения результата, хорошей переносимостью. Другой препарат, эффективный при хронической форме заболевания, - «Револейд» (элтромбопаг). Оба препарата сохраняют эффективность даже при долгом применении, могут использоваться амбулаторно («Энплейт» вводится подкожно, «Револейд» применяется в форме таблеток), но высокая стоимость пока ограничивает их использование.

Иногда применяются и другие лекарства, такие как иммунодепрессанты («Мабтера», «Азатиоприн» и др.). Для улучшения состояния сосудов могут использоваться лекарства-ангиопротекторы. Есть и другие варианты лечения, которые могут подбираться индивидуально. Переливания донорских тромбоцитов не рекомендуются, за исключением ситуаций жизнеугрожающего кровотечения, так как подобные переливания усиливают процесс образования антител к тромбоцитам.

Больные с ИТП должны соблюдать определенные ограничения, особенно в периоды обострений. Им необходимо избегать любых травм (что резко ограничивает возможности для занятий спортом); приема аспирина и других препаратов, снижающих свертываемость крови; контакта с аллергенами, излишнего пребывания на солнце, вакцинаций и т.п.

Прогноз

Острые формы ИТП обычно проходят в течение нескольких недель или месяцев, так как антитела к тромбоцитам могут циркулировать в крови до 6 месяцев. При хронической форме ИТП в большинстве случаев удается добиться стойкой ремиссии, но иногда, к сожалению, болезнь принимает часто рецидивирующее течение. Однако считается, что в среднем эта болезнь имеет хороший прогноз, тем более при использовании современных лекарственных препаратов.

Тромбоцитопения: что это такое? Речь идет о патологическом состоянии, при котором резко снижается концентрация тромбоцитов в крови. Тромбоциты - бляшки Биццоцеро, осколки гигантских клеток мегакариоцитов из костного мозга. Они отвечают за гомеостаз, поскольку поддерживают кровь в жидком состоянии, предупреждая сильные кровопотери.

Медицинские показания

Количество тромбоцитов в крови у мужчин и женщин постоянно изменяется. Оно падает ночью и весной, а у женщин - в период месячных. Показатель не выходит за рамки дозволенного, поэтому в подобных случаях не говорят о тромбоцитопении.

При некоторых состояниях наблюдается увеличение данного показателя. Такое бывает при тяжелой физической работе, длительном пребывании в горах, употреблении некоторых медикаментов. Тромбоциты напоминают двояковыпуклые диски овальной либо округлой формы, без отростков. Период их полужизни составляет до недели. Для поддержания постоянной концентрации данных элементов костный мозг ежедневно должен возмещать до 13% тромбоцитарной массы. Это необходимо для нормальной работы гемопоэтических стволовых клеток.

При воздействии неблагоприятных факторов наблюдается резкое увеличение их размеров. Клетки выпускают псевдоподии для дальнейшего склеивания между собой. Так появляются тромбоцитарные агрегаты. Благодаря влиянию тромбоцитарного фактора 3, кровяные тельца прилипают к нитям фибрина, останавливая кровотечение. Подобным образом тромбоциты участвуют в свертывании крови.

Они способствуют суживанию сосудов (при повреждениях). В ходе их распада и агрегации освобождается серотонин, который активно сужает сосуды. Эти клетки способствуют образованию кровяного сгустка.

Клиническая картина

В норме у человека наблюдается 150-320х10⁹ тромбоцитов в каждом литре крови. Первые признаки недуга появляются при снижении числа телец менее 50х10⁹. В таких случаях можно проводить амбулаторное лечение. Если же показатель меньше 20 - проводят обязательную госпитализацию.

Среди признаков тромбоцитопении выделяют:

Кровоподтеки в кожу и слизистые - петехии, экхимозы. Они возникают спонтанно (ночью либо после микротравм). Незначительное повреждение вызывает значительное кровоизлияние. Усиленная кровоточивость десен. Мено-, метроррагии. Носовые, ушные, желудочно-кишечные кровотечения, приводящие к анемии.

При тромбоцитопении симптомы подобного плана наиболее характерны. Они ярко выражены, поэтому вынуждают больного обратиться к доктору. Что провоцирует тромбоцитопению? Известно 4 группы причин, провоцирующих недуг.

Недостаточное образование кровяных телец в костном мозге. Подобное состояние имеет место при:

- апластической анемии (имеет место угнетение созревания всех ростков кроветворения - панмиелофтиз); развитии метастатического поражения костного мозга; лейкозах острого и хронического плана; мегалобластных анемиях; вирусных недугах; употреблении некоторых медикаментов (тиазидов, эстргенов); лечении химией; лучевом облучении; алкогольной интоксикации.

Почему развивается патология?

Концентрация тромбоцитов может изменяться на фоне массивного кровотечения либо повышенного разрушения кровяных пластинок. Проблемы с распределением тромбоцитов в организме могут вызвать рассматриваемый недуг. В избытке они накапливаются в селезенке, провоцируя выраженную спленомегалию.

Другая причина болезни - это изменение концентрации кровяных бляшек на фоне массивного их разрушения (тромбоцитопения потребления). Данный недостаток никак не компенсируется костным мозгом. Подобная ситуация провоцируется:

- гиперкоагуляцией при ДВС-синдроме; тромбозами; тромбоцитопенической пурпурой взрослых и деток иммунного и неиммунного генеза; респираторным дистресс-синдромом новорожденных; иммунными нарушениями; механическим повреждением клеток крови (ситуация может наблюдаться при использовании сосудистых протезов).

Какая разница между тромбоцитопенией и тромбоцитопатией? В первом случае говорят о количественной характеристике показателя - недостаток форменных элементов крови. Тромбоцитопатия - качественная характеристика. Этот недуг возникает из-за неполноценности тромбоцитов у мужчин и женщин. Концентрация их может быть нормальной, но они не способны выполнять свои прямые функции: питать стенку сосудов, останавливать кровотечение.

Взаимосвязь беременности и недуга

Что такое тромбоцитопения беременных, почему она возникает? Ожидание малыша - физиологический процесс, который «отягощает» организм. На фоне этого концентрация тромбоцитов может увеличиваться либо уменьшаться.

Недуг у беременных - нередкое явление. Это обусловлено укорочением срока жизни красных телец. Увеличивается объем циркулирующей крови, а это усиливает потребление тромбоцитов. Тромбоцитопению вызывают некоторые заболевания:

- нарушение свертываемости; вирусные недуги; аллергия; употребление некоторых лекарств; поздние формы гестозов; нефропатия; иммунные нарушения; неполноценное питание.

Наиболее опасной считается иммунная тромбоцитопения у беременной. Она может привести к преждевременному прерыванию беременности. Недостаток кровяных пластинок вызывает значительные кровотечения. Чем опасна тромбоцитопения? В тяжелых случаях данный недуг может вызвать внутримозговые кровоизлияния и смерть новорожденных.

Некоторые заболевания матери передаются малышу трансплацентарно. Особенно чувствительным к их воздействию считается костный мозг. При этом нарушается тромбоцитотропоэз малыша. У деток тромбоцитопения проявляется в нескольких формах:

Аллоиммунная (изоиммунная) патология. Возникает при групповой несовместимости матери и малыша. Признаки недуга провоцируются попаданием антител матери в кровоток плода, поэтому она именуется неонатальной. Иррансиммунная, вызванная недугом матери. Зачастую это идиопатическая тромбоцитопения либо системная волчанка. При этом антитела против тромбоцитов легко проникают через плаценту и разрушают клетки плода. Аутоиммунный недуг, спровоцированный воздействием собственных антител на тромбоциты. Гетероиммунное заболевание. Причины тромбоцитопении кроются во влиянии вирусных либо прочих агентов на организм малыша с нарушением антигенной структуры форменных элементов крови.

Иммунитет и патология

Сбой в работе иммунной защиты нередко провоцирует поражение крови. При этом возникает несколько форм тромбоцитопатий:

Изоиммунная, возникающая при переливании крови и ее компонентов, несовместимых по групповой принадлежности. Диагноз тромбоцитопения гаптеновая ставится в том случае, если недуг спровоцировало попадание в организм чужеродного антигена (вируса, медикамента, яда). Аутоиммунная форма считается самой частой и распространенной. Она возникает из-за нарушений в работе иммунитета (клетки защиты распознают в тромбоцитах угрозу и уничтожают их).

Иммунное поражение крови проявляется аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. Это патология молодого возраста, которая встречается у женщин до 30 лет. Если снижение тромбоцитов является признаком другого недуга, речь идет о вторичных тромбоцитопатиях. Подобное нарушение имеет место при:

- коллагенозах (СКВ, склеродермия, дерматомиозит); острых и хронических лейкозах (миелома, макроглобулинемии); хронических формах гепатитов; поражении почек.

Эссенциальная, идиопатическая тромбоцитопения (недуг Верльгофа) - самостоятельное, изолированное заболевание крови. Идиопатическое название недуга связано с невыясненной причиной его возникновения. В основе патологии - сокращение сроков жизни тромбоцитов (2-3 часа вместо 7 дней). Постоянная усиленная продукция элементов крови в костном мозге быстро истощает его. Это негативно сказывается на созревании мегакариоцитов у мужчин и женщин.

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура в детском возрасте - это острая форма недуга, которая возникает в возрасте 2-9 лет. Болезнь проявляется через несколько недель после перенесенной вирусной инфекции. На фоне полного благополучия внезапно появляются петехии, экхимозы, пурпура. Что это за болезнь? В крови выявляют тромбоцитопению без изменения количества других элементов.

В основе недуга - влияние антител на антигены вируса. Но поскольку эти антигены адсорбированы на тромбоцитах, поэтому они уничтожаются. Патология исчезает в течение месяца, при этом терапия не проводится.

Еще одним вариантом иммунного поражения является редкая посттрансфузионная пурпура. Она имеет место при переливании несовместимой крови по одному из тромбоцитарных антигенов. Проявляются тяжелая рефрактерная тромбоцитопения, анемия, кровотечения. Подобные признаки влекут смерть пациента.

Неиммунные патологии крови

Это пятая часть всех заболеваний крови. Неиммунная тромбоцитопения причины возникновения имеет следующие:

- механический травматизм тромбоцитов; угнетение пролиферации клеток костного мозга; увеличенная потребность в тромбоцитах.

Неиммунные поражения крови имеют место при некоторых формах гемолитических анемий. При них возникает 2 формы тромбоцитопении потребления:

- тромботическая пурпура; гемолитико-уремический синдром.

Патологии характеризуются отложением гиалиновых тромбов в терминальных артериолах и капиллярах. Подобное поражение провоцируется спонтанной агрегацией тромбоцитов. Патологии проявляются остро. Быстро возникают тяжелая тромбоцитопения, анемия, лихорадка. У пациентов развиваются выраженная неврологическая симптоматика и почечная недостаточность. Быстрое прогрессирование недуга может спровоцировать летальный исход.

При тромбоцитопенической пурпуре признаки тромбоцитопении у взрослых проявляются чаще, чем у детей. Нередко патология имеет место у ВИЧ-инфицированных. Известны случаи, когда недуг имеет наследственную природу.

У детей диагностируется гемолитико-уремический синдром. Причины возникновения - попадание токсичных микробов в организм. Они разрушают эндотелий почечных капилляров, вызывая агрегацию тромбоцитов. Первые признаки недуга у малышей - кровавый понос и острая почечная недостаточность, вызванные образованием гиалиновых тромбов в данных органах.

Методы обследования

При болезни тромбоцитопении либо подозрении на нее важно комплексно обследовать больного. Диагностика базируется на особенностях клиники и специальных лабораторных тестах. Структура обследования включает дифференциальную диагностику состояния организма. Дифференциацию важно провести с:

- аплазией кроветворения; гемобластозами; недугом Маркиафавы-Микели; дефицитными анемиями; метастатическими поражениями.

Для верификации состояния проводят стернальную пункцию, трепанобиопсию костного мозга. Иногда проводят исследование гемосидерина мочи. Особенности болезни Маркиафавы-Микели - появление мутационно-измененных форменных элементов крови. Они неполноценные, легко разрушаются в периферической крови. Несмотря на тяжесть недуга, кровоточивость наблюдается редко. Чаще наблюдается повышенное тромбообразование. Для определения группы наследственных и иммунных недугов собирается детальный семейный анамнез.

Для правильной постановки окончательного диагноза немаловажно провести детальное морфологическое исследование тромбоцитов. Для этого необходимо взять кровь, чтобы определить их величину, структуру, свойства.

Диагностика тромбоцитопении аутоиммунного генеза основана на следующих признаках:

- отсутствие признаков недуга в раннем детстве; отсутствие проявлений наследственных тромбоцитопений; признаки недуга у кровных родственников отсутствуют; эффективна терапия глюкокортикостероидами; выявление антитромбоцитарных антител в крови.

О пурпуре иммунного генеза косвенно свидетельствуют признаки тромбоцитопении и аутоиммунной гемолитической анемии, выявление аутоантител. Отсутствие признаков гемолиза у мужчин и женщин не исключает аутоиммунный генез недуга. Всех пациентов с тромбоцитопенией аутоиммунного генеза обследуют на системные недуги (волчанку, лимфолейкозы, гепатиты), чтобы исключить вторичные болезни.

Методы терапии

Острое поражение крови требует стационарной терапии. До достижения физиологического минимума тромбоцитов (150 тыс в мкл) пациенты придерживаются строгого постельного режима. Берут ли больных в армию? На первом этапе терапия строго стационарная. Назначаются большие дозы кортикостероидов длительным курсом (до 3-х месяцев). Иногда проводят удаление селезенки - это второй этап лечения. На третьем этапе проводят коррекцию лечения после операции.

Назначают небольшие дозы Преднизолона, проводят лечебный плазмаферез. В состав терапии не включают донорские тромбоциты (из-за опасности усугубления процесса). Подобную процедуру можно проводить только после специального подбора элементов крови по совместимости. Однако эта процедура весьма трудоемкая и малодоступная. Ее заменяют размороженной и отмытой эритроцитарной массой.

Пациенты с тромбоцитопенией имеют ряд запретов. Им запрещено употреблять препараты, влияющие на агрегационные способности крови. Речь идет об Аспирине, барбитуратах, кофеине. У беременных эссенциальная болезнь имеет благоприятное течение, но отмечается увеличение частоты выкидышей. Борьба с недугом проводится Преднизолоном за неделю до родов. Вопрос о родовспоможении решается индивидуально. Часто применяется парентеральное введение иммуноглобулина. Препарат хорошо переносится, влияя на скорость фагоцитоза в организме. При частых рецидивах недуга показана спленэктомия.

Дальнейшая терапия

При тромбоцитопениях пациенты постоянно наблюдаются у гематолога. При необходимости им проводят дегельминтизацию, санируют очаги инфекции. Любое обострение может спровоцировать приступ тромбоцитопении. Поэтому всем гематологическим пациентам показаны закаливание, физкультура.

Такие больные ведут специальный пищевой дневник. В нем детально расписано рациональное питание на каждый день. Употребление запрещенных продуктов может спровоцировать новый тромбоцитопенический приступ. Из рациона исключают аллергенные продукты. Питание максимально насыщают витаминами группы В, фолиевой кислотой, витамином К.

В стационаре при тромбоцитопении лечение включает диетический стол 10. Его нужно придерживаться и в домашних условиях. Не нужно злоупотреблять яйцами, шоколадом, чаем и кофе. Можно подключить нетрадиционную терапию. В комплексном лечении используют травы с гемостатическим эффектом (крапива, арника). Можно брать готовые настои сложных травяных сборов. При выполнении всех рекомендаций доктора (ведение правильного образа жизни, рациональное питание, употребление определенных лекарств) можно вылечиться.

Заболевание и призыв

У мужчин заболевание возникает реже, чем у женщин. При подтвержденном диагнозе они получают отсрочку от службы. Это предусмотрено в законодательстве страны (ст.11, пункт «г»). В армию пациентов не берут, поскольку они временно не годны.

При наличии цитопенических синдромов, гемолитических анемий, аутоиммунных синдромов призывника направляют на комиссию. По ее решению человека ставят в армию на воинский учет и направляют в медицинское учреждение. Это проводится для уточнения диагноза либо для проведения лечения (амбулаторно, стационарно).

На следующий призыв в армию пациента вызывают повторно. Если у него наблюдается понижение тромбоцитов, решается вопрос об обжаловании решения призывной комиссии. Созывается консилиум докторов и принимается решение об освобождении больного от похода в армию. Если заседание дало положительный результат, пациент считается негодным. Призывать в армию его больше не будут.